La technologie des "fluides subcritiques" accélère le traitement des objets archéologiques qui passent du milieu marin au milieu aérien. Mais, au fond de l'eau, les épaves métalliques se corrodent inexorablement et pourraient disparaître dans les décennies à venir. Sauf à prendre au sérieux les propositions de Jean-Bernard Memet, expert en corrosion marine.

Agrandissement : Illustration 1

Dans la première partie de notre article sur "l'âge d'or" de l'archéologie sous-marine, nous avons décrit les bonnes conditions, relatives, dans lesquelles se trouve aujourd'hui cette science, plus particulièrement le cas du DRASSM. Des budgets souvent difficiles à trouver mais aussi un engouement des publics, des médias plus réceptifs et surtout d'immenses défis posés par le potentiel des fouilles en grande profondeur. L'archéologie sous-marine cependant ne s'arrête pas à la découverte et l'étude d'épaves ou de structures englouties. Elle doit aussi prendre en charge la conservation-restauration, la valorisation et la protection du patrimoine sous-marin.

Des objets archéologiques plus rapidement traités

L'entreprise A-Corros avance, non sans difficultés, au cœur de ces domaines moins exposés, moins médiatisés que les fouilles proprement dites. Nous avons déjà eu l'occasion de décrire la mise au point par A-Corros d'un accélérateur de déchloruration, utilisé pour "stabiliser" plus rapidement les objets, de différentes natures et compositions, remontés des épaves.

Agrandissement : Illustration 2

Rappelons qu'un objet, ou artefact, subit les effets de la corrosion, en surface et dans une certaine mesure "à cœur", de façon naturelle. Quand cet objet est extrait du milieu où il reposait, dans ce cas la mer, les ions chlorures (sels) "réagissent avec l’humidité de l’air (l’hydrogène en particulier) pour former de l’acide chlorhydrique (HCl). Ce phénomène est naturel et autoentretenu et, si rien n’est fait, il provoque la ruine du métal, c'est-à-dire l’autodestruction de l’objet et la perte irrémédiable des informations techniques, historiques et épistémologiques que sa surface porte. Il est donc prioritaire et vital, dès qu’un objet est sorti de son milieu de fouille, d’extraire ces sels", explique le docteur en corrosion Jean-Bernard Memet, co-fondateur d'A-Corros. Avec son partenaire Philippe de Viviès, ces deux-là ont imposé leur petite société arlésienne comme un acteur à la pointe de la lutte contre la corrosion, à la fois dans les filières industrielles et patrimoniales. Ils ont récemment traité les clous et ferrures de l'épave antique Arles-Rhône 3 et créé une structure rassemblant des TPE-PME travaillant en complémentarité avec eux, le cluster Archéomed.

La technologie "subcritique" consiste à augmenter la température et la pression des fluides de traitement pour atteindre leurs propriétés subcritiques. L'eau est physiquement liquide mais a les propriétés du gaz (meilleure diffusion, viscosité et densité réduites et tensions de surfaces très faibles). Entrés dans ce domaine subcritique, les fluides vont provoquer de manière instantanée les réactions d’extraction des sels. Et diminuer très fortement les temps de stabilisation, passant de plusieurs mois à plusieurs jours. A-Corros est le premier labo européen à installer une machine de stabilisation des objets archéologiques par la technologie des fluides subcritiques.

Cet accélérateur de stabilisation, sous forme de pilote de grande capacité (2000 L.), une première mondiale, sera développé dans les mois à venir, pour traiter des objets plus imposants, en partenariat avec l'industriel Eiffage C.M. Les résultats sont concrets et A-Corros a financé, avec le CNRS, la thèse de Marine Bayle qui devrait confirmer l'efficacité des procédés. L'enjeu est dès lors l'optimisation des paramètres du traitement. Jean-Bernard Memet: « L’ensemble de la chaîne de compétence autour des objets - de l’archéologue au conservateur de musée - est favorable à cette technologie innovante : l’archéologue pourra étudier les objets et les publier plus vite, le restaurateur s’affranchira de délais de stabilisation toujours trop longs avant de restaurer les objets et le conservateur de musée les exposer plus rapidement ».

Agrandissement : Illustration 5

C'est un progrès pour la conservation archéologique. Demain, au sein même de la fouille, on pourra stabiliser les objets en seulement quelques semaines alors qu’il fallait compter jusqu'alors plusieurs mois à plusieurs semaines. Premier gros chantier: les milliers d'objets que le consortium Corsaire Concept projette de remonter de l'épave de La Lune. On entre dans un nouveau territoire de l'archéologie subaquatique, avec l'emploi de technologies de pointe: les techniques de fouille évoluent, celles de conservation aussi mais encore celles de valorisation et de présentation au public.

Agrandissement : Illustration 7

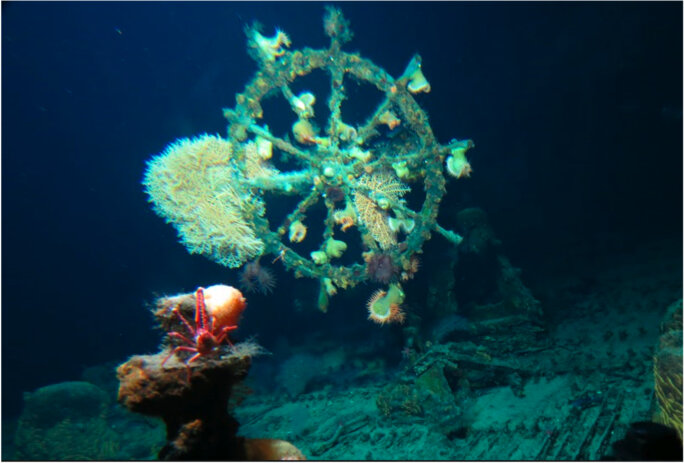

Le destin du Hunley

Cependant, certains "objets" n'ont pas vocation à être remontés des eaux. C'est le cas des épaves métalliques. Les commémorations du soixante-dixième anniversaire du débarquement de Normandie et du centième anniversaire du début de la Première Guerre mondiale ont attiré l'attention sur ces navires coulés dans l'Histoire moderne. Les marines militaires, civiles et commerciales ont "produit" près de 20 000 épaves durant les années des deux Guerres mondiales. Colonisées par la vie marine, pillées par divers récupérateurs et trafiquants, ces épaves sont rarement considérées comme du patrimoine, alors même que beaucoup d'entre elles sont porteuses du rôle qu'elles ont pu jouer dans l'Histoire. Si certains pays ont voté des lois entérinant le concept de sépulture marine, les Américains allant jusqu'à rassembler des budgets pour récupérer des restes de pilotes ou d'équipage, ce n'est pas le cas de la France, même s'il arrive au DRASSM d'envoyer l'André-Malraux donner un coup de main (mission de recherche acoustique sur les épaves du D-day perdues en baie de Seine). Au-delà des clubs de plongée loisir, certaines épaves métalliques attirent quand même l'attention, comme le sous-marin Protée, perdu en 1943 et localisé en 1995 par 127 mètres au large de La Ciotat, ou le cuirassé Danton, dont l'épave repérée par 1025 mètres au sud de la Sardaigne devrait faire l'objet d'une restitution 3D expérimentale. Dans ce contexte, le projet de préservation des épaves métalliques avancé par Jean-Bernard Memet, co-rédacteur de la Convention Unesco sur la protection des biens culturels subaquatiques, fait figure d'avant-garde!

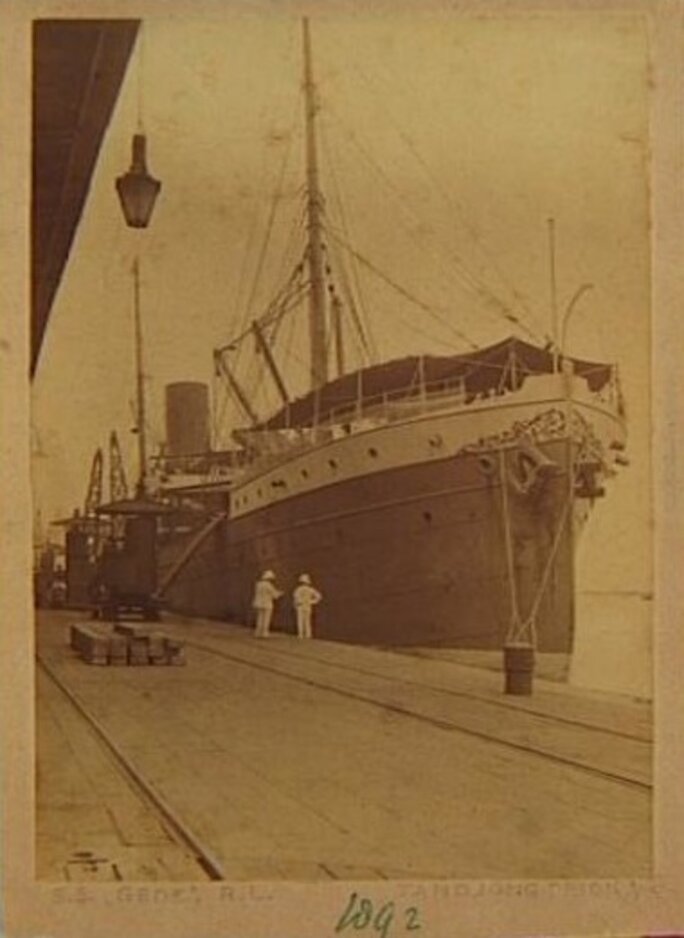

Memet voit plus large que les épaves des deux Guerres. Vers la moitié du dix-neuvième siècle, on entre dans l'ère des navires en bonne partie métalliques. C'est l'époque des premiers sous-marins et autres navires en fonte et fer puddlé, cet ancêtre de l'acier utilisé notamment dans la construction de la tour Eiffel. Le sous-marin de poche H. L. Hunley, un des premiers de l'Histoire, va jouer un petit rôle dans la Guerre de Sécession avant d'être envoyé par le fond. Localisé en 2000 au large de la Caroline du Sud, avec son équipage toujours à bord, il a été remonté et demande, aujourd'hui encore, un traitement spécifique… Un chantier que Memet et de Viviès fréquentent depuis des années.

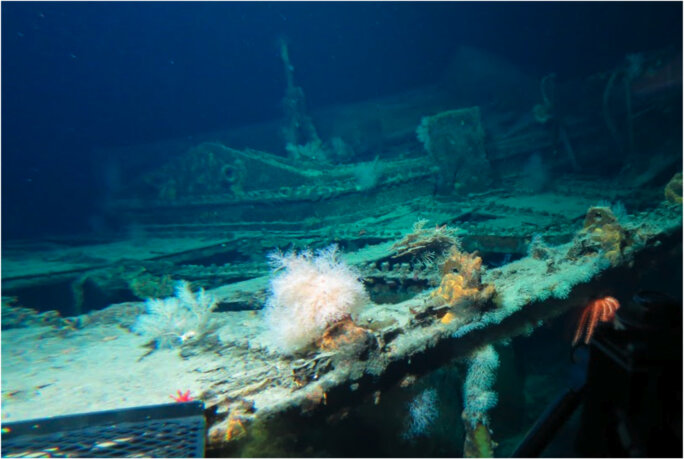

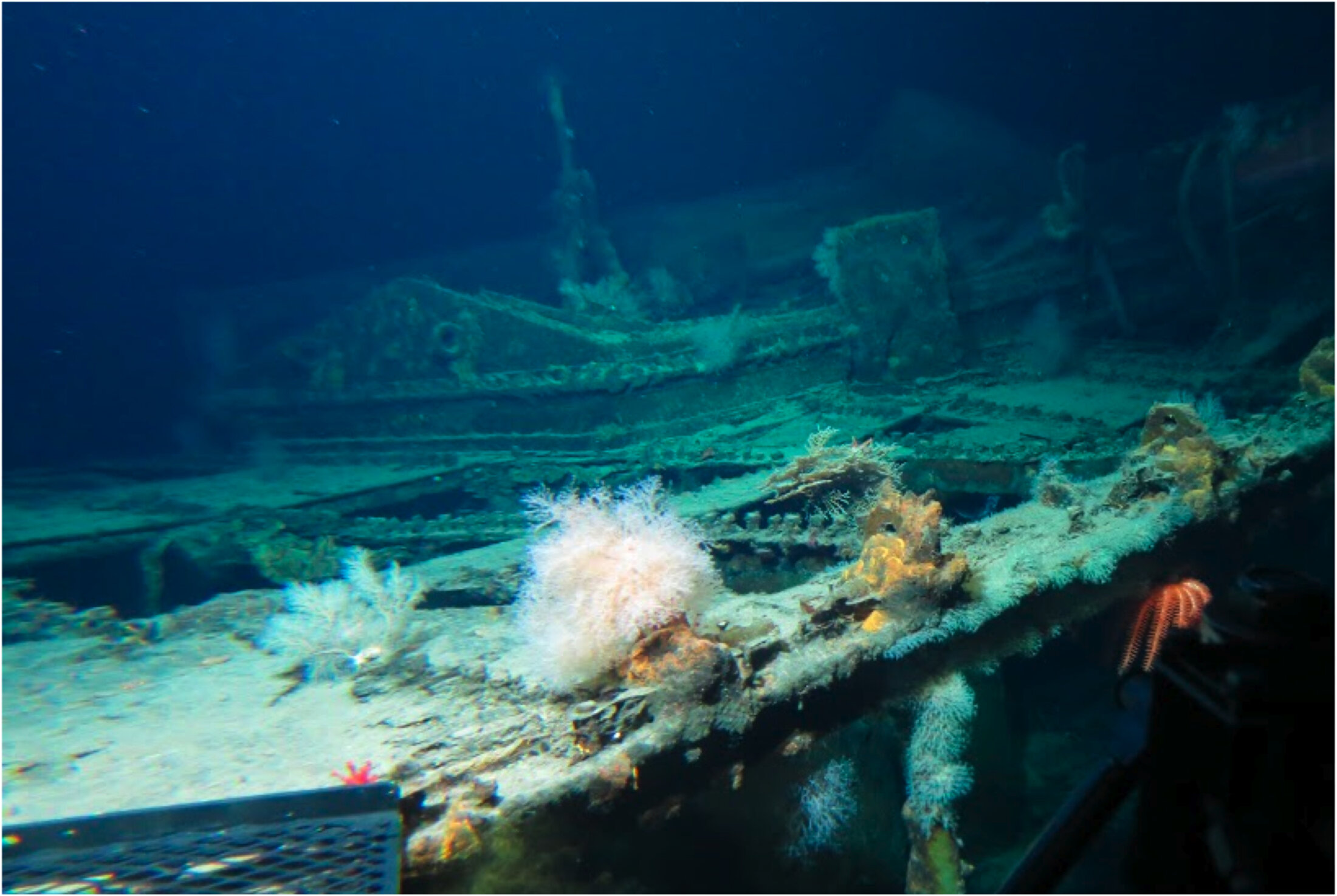

Agrandissement : Illustration 10

S'ils restent au fond des océans, ces bateaux tout métal sont aujourd'hui en danger car 120 ou 130 ans après le naufrage, ils sont devenus très fragiles. "Un ingénieur, explique Jean-Bernard Memet, qui construit aujourd'hui une structure à la mer considère qu'un acier perd 0,1 millimètre d'épaisseur de métal par an. Donc, en cent ans, 10 millimètres d'épaisseur auront disparu. Les coques en acier ou en fer puddlé, de 10 à 14 millimètres à l'origine, sont dans la zone critique." Dans les faits, les choses se passent cependant un peu différemment. "Grâce à" la corrosion et l'environnement marin, des oxydes s'implantent sur le métal et, par-dessus, s'installe la vie sous-marine: le consortium bactérien, les algues, etc. Cela limite l'apport d'oxygène, qui est le "moteur" de la corrosion. "Donc, poursuit l'expert arlésien, en fonction du temps et du type d'environnement, le "0,1 millimètre d'épaisseur" que nous évoquions se réduit grosso modo de moitié. Ce qui nous laisse un peu de temps pour réagir mais il faut le faire".

Save our metallic shipwrecks!

En 2009, au Congrès de Lorient sur l'archéologie sous-marine, Memet cherche à attirer l'attention sur la situation en lançant un "S.O.M.S.", pour "Save Our Metallic Shipwrecks"! A l'époque, certains clubs de plongée, premiers "utilisateurs" des épaves métalliques, eux aussi commencent à tirer le signal d'alarme. Il faut créer des protocoles de diagnostic, désigner ce qui peut être sauvé. On cite les épaves chéries des côtes méditerranéennes: le Liban, le Togo, le Donator, le Rubis, le Prophète, l'Alice Robert dit le Bananier, le Shigizan Maru (ou Gedé), cargo à vapeur coulé par une mine en 1917 devant Port la Nouvelle… Mais il y en a plus encore du côté atlantique, comme le HMS Daffodil, un "train-ferry" coulé par une mine en 1945 devant Dieppe, sur lequel nous allons revenir. Certaines épaves métalliques sont emblématiques, jouent un rôle dans l'histoire de la navigation, par la motorisation, la forme de la coque, leur rôle dans un conflit. Pour JB Memet, c'est un patrimoine pour tous les "utilisateurs": les clubs de plongée qui les intègrent dans leur modèle économique, les pêcheurs qui connaissent les concentrations de poissons dans et autour des épaves, etc.

Agrandissement : Illustration 12

Au départ isolé, il essaie de monter le projet de protection en s'adressant aux uns et aux autres qui… se renvoient la balle. Pour Memet, l'Etat devrait prendre en charge la protection et préservation du patrimoin. In situ bien sûr, les épaves n'ayant pas vocation à revenir à la surface. Or, les ministères et le Drassm "se limitent à faire l'inventaire, à protéger juridiquement les épaves mais quasiment rien n'est fait en matière de préservation". Les épaves métalliques cumulent les tares d'être issues de filières industrielles et d'être récentes. Elles ont encore moins de chance de faire partie du "patrimoine" qu'une usine et elles ne sont pas visibles aisément, elles n'ont pas de voisins. S'il y avait un équipage, les familles peuvent se révéler difficiles à retrouver. S'il y avait un port d'attache, il est éventuellement lointain. Devant la complexité des cas, JB Memet réagit en enquêteur: qui est vraiment concerné?

Agrandissement : Illustration 13

Outre le Drassm, les interlocuteurs sont à trouver dans l'économie littorale: plongeurs, pêcheurs, collectivités régionales. Or, le patrimoine immergé ne fait pas partie des priorités de collectivités de plus en plus désargentées, selon les dires des politiques! JB Memet insiste donc sur les arguments économiques, la plongée et la pêche, mais aussi sur les arguments écologiques car la corrosion peut amener la libération de produits toxiques contenus dans une épave. Et les bulles que les plongeurs laissent à l'intérieur des épaves (comme on a pu l'observer sur le Thistlegorm, en Mer Rouge) agissent ensuite « négativement » sur les structures. Memet avance aussi des arguments épistémologiques car ne rien faire revient à perdre une part de l'Histoire.

Agrandissement : Illustration 15

Mais son programme de recherche sur le diagnostic et la conservation in situ des épaves métalliques de grande échelle ne trouve pas de financement dans les ministères et il utilise alors la première conférence scientifique mondiale sur les épaves de la Première Guerre mondiale (Unesco, Bruges, Belgique, juin 2014) pour présenter une première méthodologie basée sur une liste de critères.

Plongée sur le Daffodil dans la Manche

Il propose de donner à tous les plongeurs, touristes ou non, des fiches comportant des éléments classiques visuels (longueur, largeur, position du bateau) et des éléments de diagnostic. Le plongeur devient acteur de la préservation dès lors que par exemple, il mesure l'épaisseur du métal de l'épave. Les clubs de plongée, par la prise de conscience, peuvent ensuite devenir des relais d'action sur les collectivités locales. Une épave qui disparaît, c'est une activité économique en moins et des visiteurs en moins. Il propose aussi de taxer, comme on le fait dans les Caraïbes, la plongée sur certaines épaves, afin de dégager un financement par les utilisateurs eux-mêmes. C'est un système aussi déjà pratiqué en baie de Naples pour des plongées sur des mosaïques antiques.

C'est d'ailleurs à l'international que JB Memet trouve plus facilement des oreilles réceptives. Auprès de partenaires européens lors de la conférence de Bruges, puis auprès des Américains et Latino-Américains lors d'une seconde conférence le mois suivant, la conférence interrégionale sur la protection des biens culturels subaquatiques (Unesco, Nassau, Bahamas, juillet 2014).

Agrandissement : Illustration 17

Le docteur en corrosion, qui est aussi plongeur professionnel, en profite pour faire quelques plongées loisir et voir concrètement comment les clubs locaux considèrent "leurs" épaves métalliques. A cette occasion, il rencontre des chercheurs hawaïens qui ont pour projet de réaliser un diagnostic de l'état du Dickenson (ou USS Kailua), découvert récemment par 600 mètres: les Hawaiiens sont intéressés de faire un diagnostic profond. Il faut donc des outils manœuvrables par des robots…

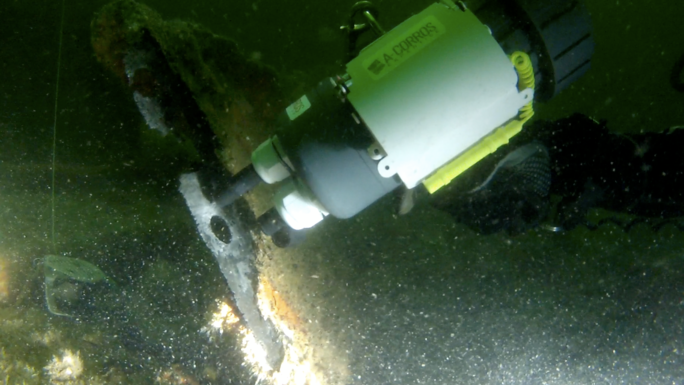

Agrandissement : Illustration 18

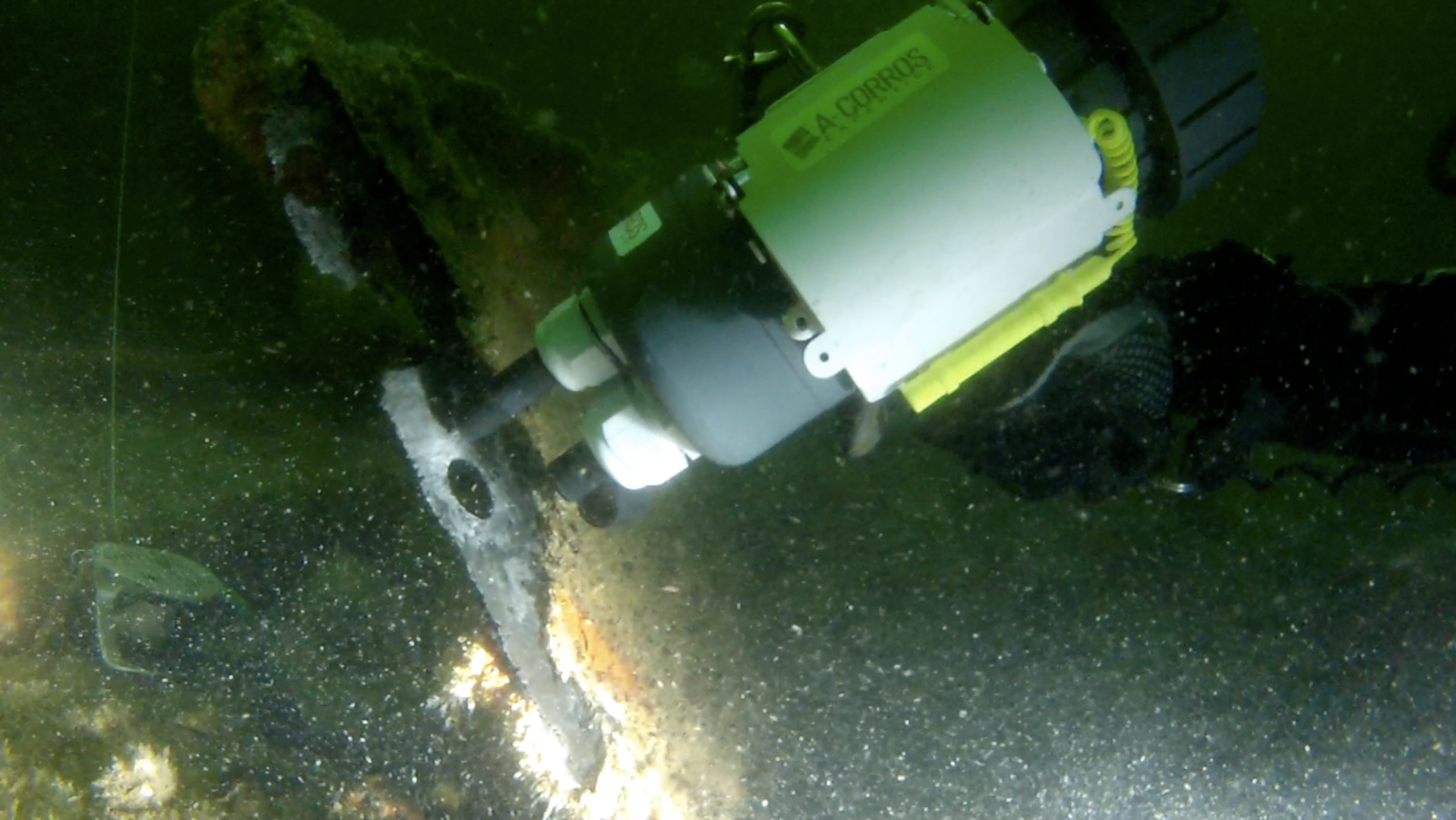

Memet et son équipe mettent au point un "pistolet" de mesure de la corrosion utilisable directement sur épave. Ils l'expérimentent lors d'une première mission sur l'épave du Daffodil, à 5 miles nautiques de Dieppe, dans la Manche donc. "On a fait un diagnostic par prélèvement de métal et mesures sous-marines. Ensuite, il y a des tests en labo à effectuer pour déterminer notamment la densité de courant cathodique. C'est une épave fantastique, de plus de cent mètres de long. Ce premier essai, réalisé avec des plongeurs de la FFESSM et l'aval du DRASSM, nous permet d'élaborer la fiche standard de diagnostic que nous comptons diffuser", commente-il, réprimant un frisson au souvenir des risques encourus lors de cette plongée houleuse.

Agrandissement : Illustration 19

Quelles technologies à mettre en œuvre?

La même que celle utilisée pour la protection des œuvres vives des bateaux: la protection cathodique par anodes sacrificielles, aussi appelée "par courant imposé". Cette technologie, utilisée en off-shore, en naval et en portuaire, est bien maîtrisée pour des matériaux neufs mis à l'eau. A-Corros emploie d'ailleurs un ingénieur spécialisé dans ce domaine. C'est moins connu dans le cas des matériaux anciens qui n'ont jamais été protégés par cette technique auparavant. Les paramètres changent: une épave disloquée, en partie mangée par la corrosion, est beaucoup plus difficile à dimensionner.

Agrandissement : Illustration 20

Donc, le programme de recherches désiré par A-Corros pourrait aussi renseigner les industriels sur ce qu'il va se passer demain, quand les installations portuaires ou plate-formes pétrolières seront âgées. Pour un budget très raisonnable, appuie JB Memet: dans le cas du Daffodil, une dizaine de milliers d'euros suffisent pour une protection de cinq à dix ans. Un peu plus quand on ajoute les frais de plongée, de matériel. Soit un budget raisonnable et "intégrable" dans un calendrier normal de protection sous-marine.

Agrandissement : Illustration 21

Avec un impact sur la vie marine? Pour JB Memet, il est "faux de prétendre que la protection cathodique détruit la vie marine. Sur les barrières coralliennes victimes d'ouragans, on a démontré que faire passer un courant électrique sur des armatures bien placées sur les zones endommagées modifiait le Ph de l'eau de mer. Ce qui fait précipiter des carbonates de calcium (CaCO3) et des hydroxydes de magnésium (Mg(OH)2) pour former un dépôt calco-magnésien propice au greffage artificiel de corail". Il faudrait donc associer des biologistes marins à la conservation des épaves métalliques in situ. Et des climatologues car le dérèglement climatique impacte le réchauffement de l'eau, qui impacte les vitesses de corrosion des parois métalliques.

Il existe donc des technologies et des protocoles à expérimenter pour contrer la perte irrémédiable des épaves métalliques. Cela à un coût en réalité abordable. Et s’il ne manquait que la volonté de ceux qui sont censés « décider » ?