De Malte à Minorque, en passant par la Sardaigne, de grandes constructions mégalithiques impressionnent encore aujourd'hui celui qui a la curiosité de crapahuter dans les îles de Méditerranée occidentale. Temples "antédiluviens des géants", nuraghe aux multiples tours, énigmatiques talayot : trois escales en forme de triangle nous entraînent dans les cultures insulaires protohistoriques de la mare medi terra, cultures qui protègent toujours une part de leurs secrets.

Agrandissement : Illustration 1

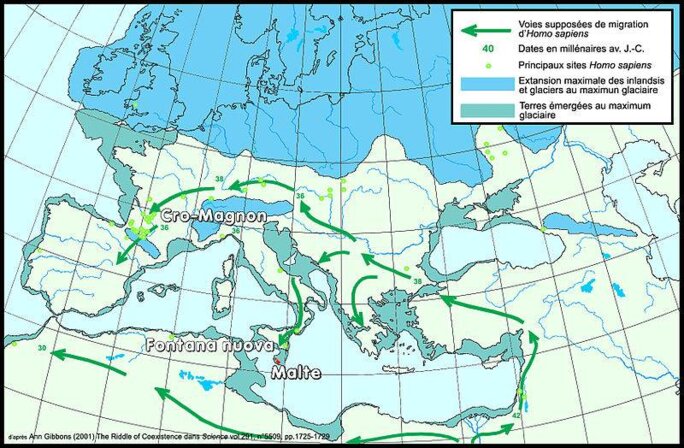

Les îles de la Méditerranée n'ont pas toujours été isolées. Au pléistocène, à l'amplitude maximale de la glaciation, l'eau était en quelque sorte mobilisée sous forme solide et "manquait" dans les mers, avec pour conséquence un littoral plus avancé qu'aujourd'hui. Le niveau de la Méditerranée était plusieurs dizaines de mètres plus bas, ce qui permettait le passage à pied entre, par exemple, la Calabre et la Sicile. Ce qui permettait, autre exemple, aux peintres de la grotte Cosquer d'emprunter un boyau d'accès aujourd'hui noyé par quarante mètres de fond dans les calanques de Cassis… Alors que le Nord de l'Europe ne dégelait pas, couvert par les inlandsis, homo sapiens découvrait petit à petit un bassin méditerranéen quelque peu différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais le changement climatique allait faire progressivement remonter les eaux, piégeant faune et hommes sur des bouts de terre émergés, permettant l'apparition de cultures originales.

Agrandissement : Illustration 2

Où ce phénomène de remontée du niveau de la Méditerranée en était-il à l'époque, disons, à laquelle Platon situe l'action de son "Timée", soit dix mille ans avant J.-C.? Pour exprimer ses opinions sur les formes de pouvoir et d'organisation de la société, le penseur grec convoque l'image d'une "île Atlantide", sur laquelle "des rois avaient formé un empire grand et merveilleux". Dans les dialogues du "Critias", il précise en regard des ressources minières locales: "ainsi, recueillant sur leur sol toutes ces richesses, les habitants de l'Atlantide construisirent les temples, les palais des rois, les ports." Si ce n'est dans les légendes ou dans son imagination, où Platon localisait-il son île merveilleuse? Au-delà des Colonnes d'Hercule dans l'acceptation du IVème siècle avant J.C., du vivant de Platon, et donc au-delà de rocher de Gibraltar et du Djebel Moussa? Les Atlantes, dans ce cas, vivaient dans l'Atlantique. Ou au-delà des Colonnes d'Hercule dix mille ans plus tôt, soit derrière le défilé séparant la Sicile et la Tunisie (la distance entre les deux rives étant moindre quand le niveau de la mer était plus bas), comme l'a avancé le journaliste Sergio Frau? Donc, en Méditerranée ocidentale.

Agrandissement : Illustration 3

Toujours est-il qu'à l'ouest de la Grèce platonicienne s'étaient épanouies de fait des cultures dont la vision, même ruinée, aurait enflammé le philosophe. Ce fut en tous cas un choc pour les aristocrates qui effectuaient leur "grand tour" (origine du terme "touriste") en Grèce et en Italie, dont certains allèrent jusqu'à Malte, l'île des Chevaliers. Malte, notre première escale, apparaît à l'horizon.

Les temples "préhistoriques" maltais

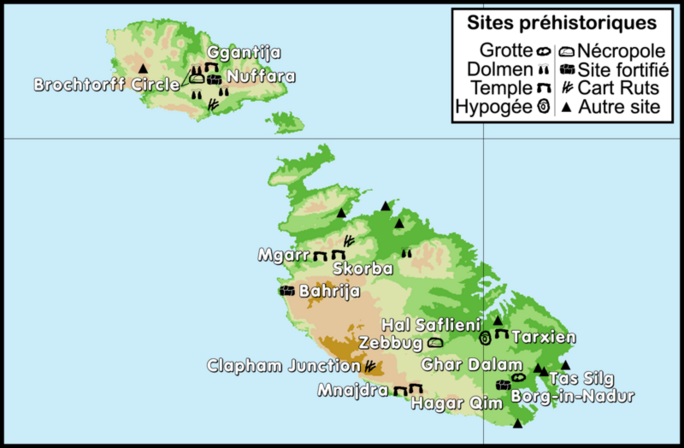

A la jonction des bassins occidentaux et orientaux, le petit archipel maltais tient un emplacement géostratégique de premier ordre, comme l'avait bien compris la grande marine anglaise mais aussi la flotte du Sultan. Aujourd'hui, c'est un des lieux les plus densément peuplés de la planète, ce qui explique que l'on découvre ses sites archéologiques souvent en plein coeur de l'urbanisation. Pourtant, les "îles", accessibles à pied depuis la Sicile au pléistocène, furent probablement ignorées de Cro-Magnon; en tous cas, il n'y a laissé aucune trace. Malte était alors habitée par une faune ayant parfois évolué vers le nanisme, jusqu'à l'arrivée d'héritiers de la révolution néolithique, déjà maîtres de la céramique (dite de Stentinello, en Sicile, d'où venaient ces hommes).

Agrandissement : Illustration 4

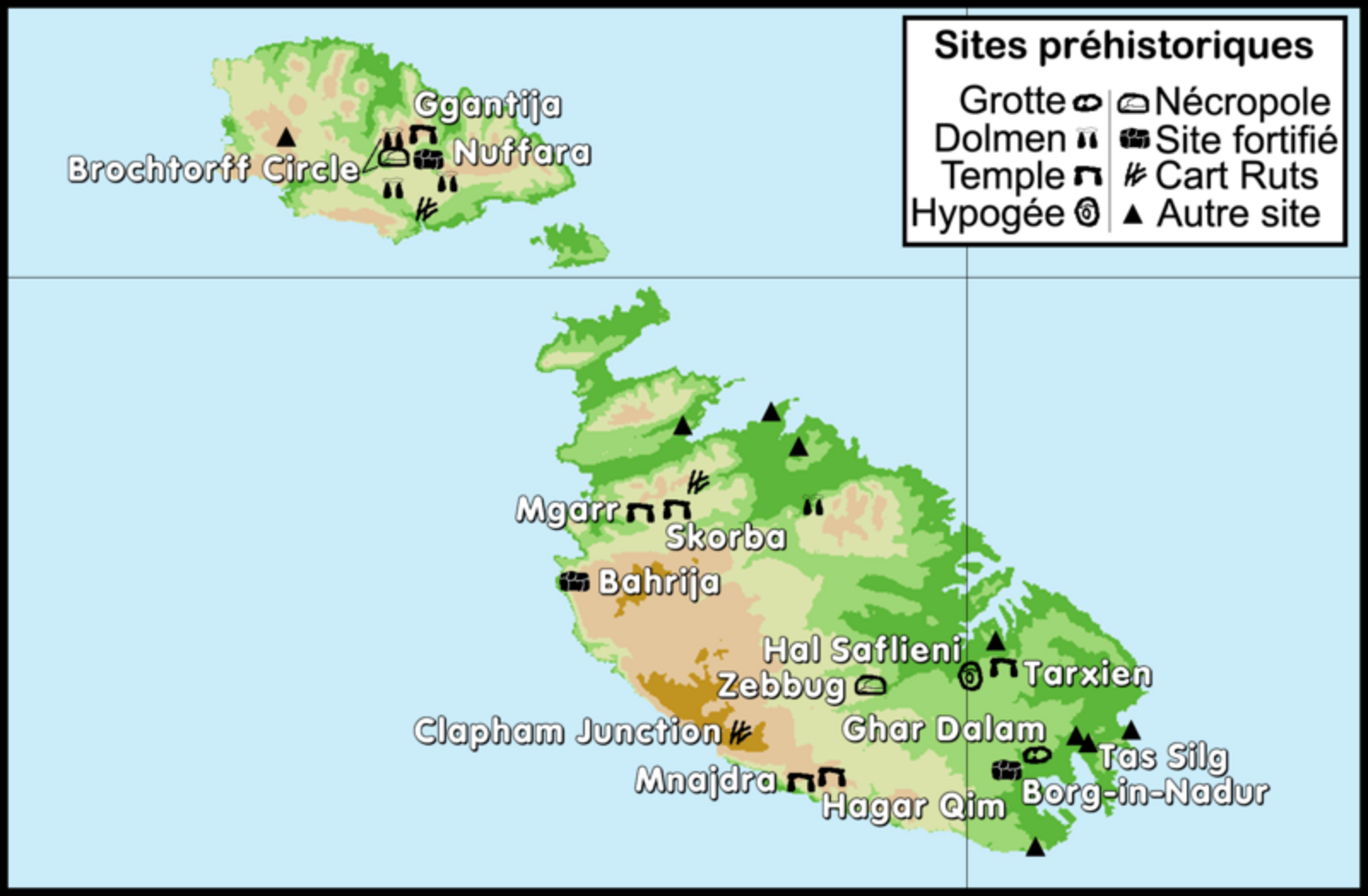

Ils vont ériger, vers 5200 ans avant J.-C., au moins un mur de pierres sur le site de Skorba, probablement l'angle d'un premier temple, lié à des habitations.

Agrandissement : Illustration 5

Ce mur se distingue aujourd'hui des murets qui délimitent les propriétés dans la "campagne" maltaise par la taille quasi-cyclopéenne de ses blocs. Les fouilles ont montré le développement ultérieur du site avec l'érection d'un autre temple en plan trilobé, caractéristique de l'archipel maltais. Ce premier mur, en grosses pierres sèches, est plus ancien que n'importe quelle construction comparable sur le continent européen. Tout en gardant à l'esprit que la datation est une science évolutive, on peut dire qu'il est antérieur de plus de mille deux cent ans aux alignements de Carnac, de deux mille quatre cent ans aux débuts de Stonehenge ou encore de deux mille six cent ans antérieur aux grandes pyramides de Gizeh.

Nous sommes dans la préhistoire, ou dans la protohistoire si on considère que celle-ci englobe le néolithique et les âges des métaux dans certaines régions où l'écriture n'est pas encore née. Ceci n'est pas forcément correctement compris des "touristes" fortunés qui visitent Malte à la fin du XVIIIème siècle et découvrent de mystérieux assemblages de pierres, des murs dressés dans un appareil impressionnant. Pour certains d'entre ces voyageurs qui dessinent les vestiges, comme c'est le cas du français Jean-Pierre Houël, les temples maltais, dont une partie seulement sont dégagés à l'époque, sont l'oeuvre des Atlantes.

Agrandissement : Illustration 6

C'est encore la croyance de l'ingénieur George Grondet en 1833. Quelques années plus tôt, Louis Mazzara qui travaille sur le site de Ggantija (« tour des géants » en maltais), parle de "temple ante-diluvien dit des Géants, découvert dans l’île de Calypso" (Gozo). Retour à Platon! Cette idée de Malte comme pointe émergée de l'Atlantide est reprise, non sans humour, en 2009 par Bertrand Galimard Flavigny dans son "Histoire de l'Ordre de Malte".

Cependant, de 5200 avant J.-C. à l'arrivée des phéniciens au VIIIème siècle avant J.-C., donc durant le néolithique, l'âge du bronze et jusqu'au début de l'âge du fer, les insulaires maltais vont construire dans l'archipel sans doute une soixantaine de temples, dont une grosse trentaine sont connus et accessibles aujourd'hui (les autres ayant été victimes des guerres ou des pelleteuses). Les premiers temples possédaient des bases en pierre, puis les murs étaient montés sans doute en torchis (alors que les habitations étaient réalisées en briques crues).

Agrandissement : Illustration 7

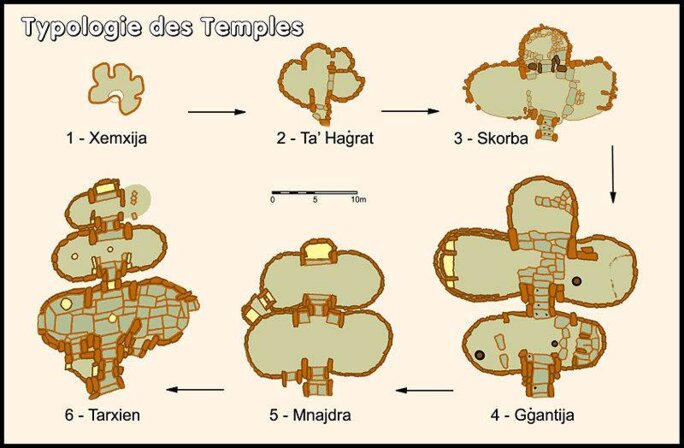

Ensuite, le mégalithisme s'est généralisé dans l'érection de portails et de murs calcaires cyclopéens, la mise en place de sols dallés et ce qui est très visible et caractéristique, le développement architectural à partir de la forme trilobée. De la simple pièce avec une annexe, le plan évolue au cours des siècles vers un espace central flanqué d'absides, puis prolongé par une seconde structure en forme de trèfle, voire une troisième forme polylobée, le tout éventuellement desservi par des couloirs. Sans qu'on en soit certain, des toits couvraient sans doute les édifices. Comme on le distingue encore très bien de nos jours, certains murs sont gravés de motifs en forme de spirales, voire d'animaux, alors que des niches, des autels et des bancs sont aménagés et que des icônes font leur apparition. Il s'agit bien de temples.

Agrandissement : Illustration 8

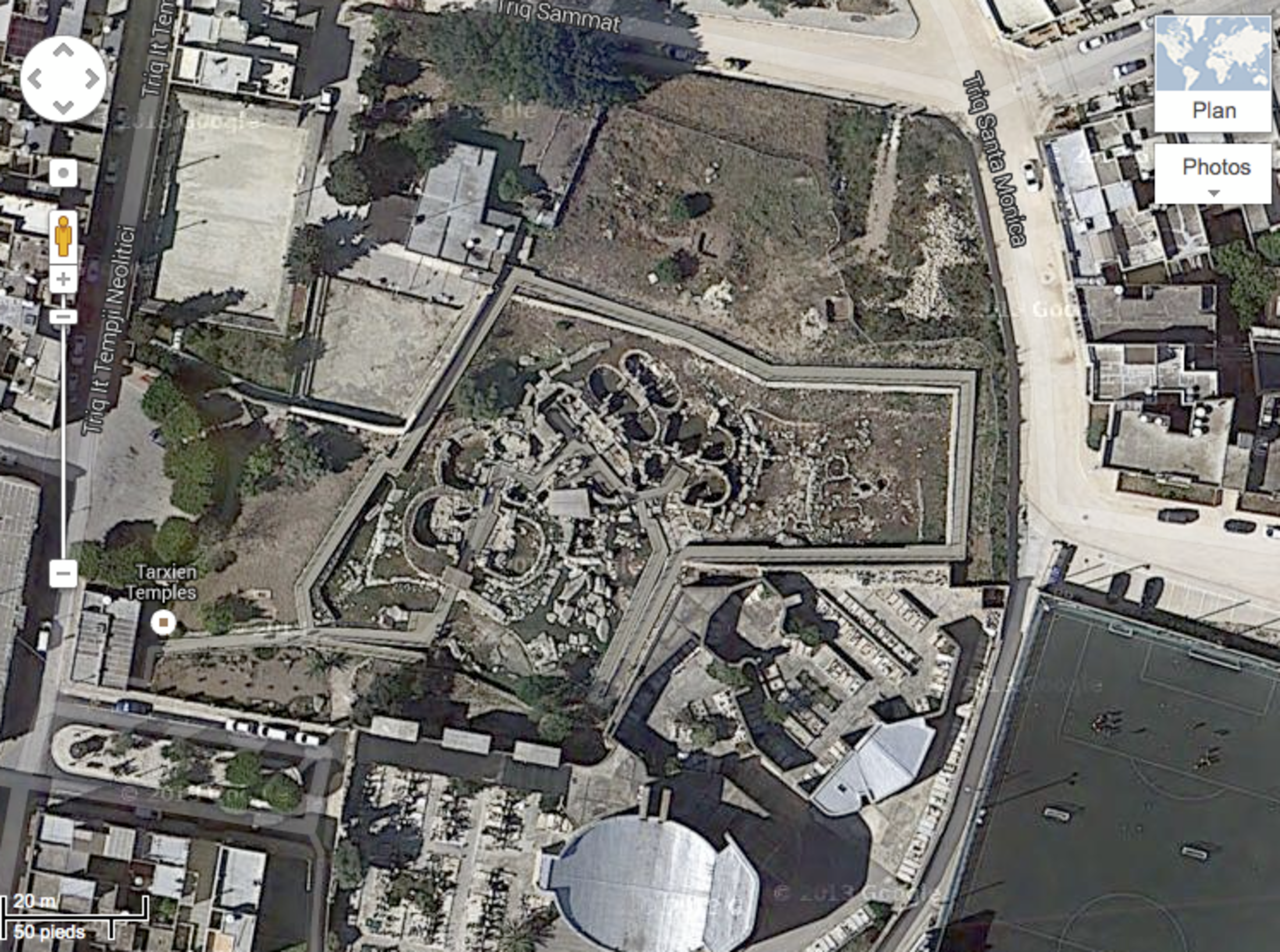

A seulement quelques kilomètres de l'aéroport de Malte, en direction du port de la Valette, on trouve les quatre temples de Tarxien en plein milieu du tissu urbain. Un des plus tardifs, l'ensemble n'est pas très grand mais on sent immédiatement que les murs ont été assemblés de façon à créer des espaces rituels. Le site n'est pas le plus impressionnant (comparé à Ggantija) mais il rassemble les caractéristiques architecturales des temples maltais et surtout, pose la question de l'organisation sociale, politique et religieuse de cette culture qui a abouti dans l'érection de sanctuaires originaux. Y avait-il des chefs religieux? Qui étaient aussi chefs politiques, et "économistes" puisque les temples voyaient passer les marchandises? A droite du portail du temple occidental de Tarxien, dans la première abside, on peut voir une copie d'une statue monumentale, en fait les jambes et les pieds d'une idôle découverte in situ. Il s'agirait d'une divinité très marquée d'embonpoint, un sujet d'adoration pour les habitants d'une île petite aux ressources alimentaires limitées, menacés de pénuries.

Agrandissement : Illustration 9

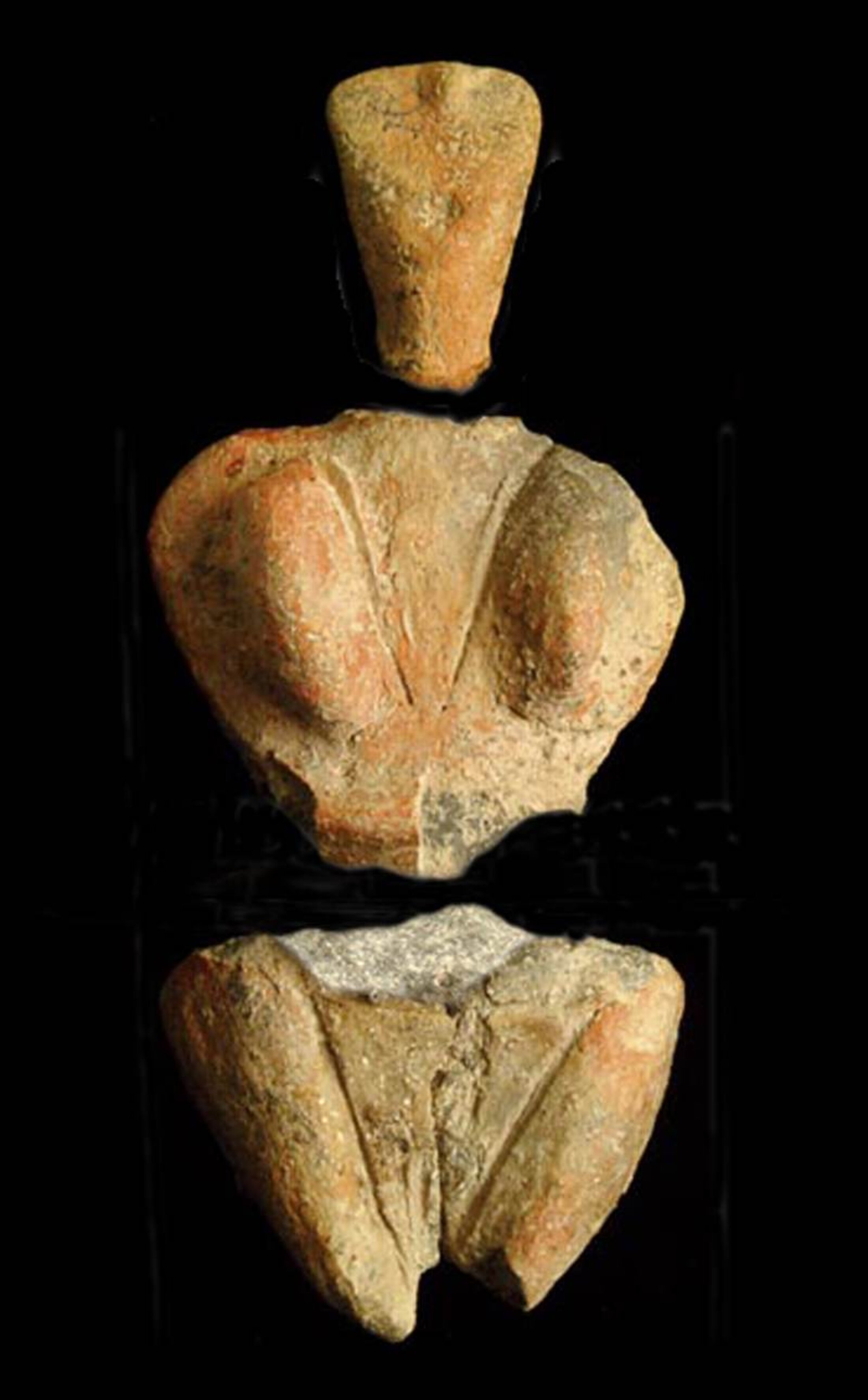

On a trouvé des statuettes féminines avec un triangle pubien marqué, symboles de fertilité, dans les autres temples, notamment à Skorba. Curieusement, on a aussi découvert, dans les temples de Mnajdra, au milieu d'ossements brûlés, des statuettes représentant des femmes "malades" (yeux exorbités, différentes affectations de la peau). S'agit-il d'ex-votos? Est-ce une pathologie, ou la famine ou encore une catastrophe écologique qui ont affaibli le peuple bâtisseur des temples maltais?

Agrandissement : Illustration 10

On pense généralement que la diminution des ressources a poussé ces populations à l'exil et que le mégalithisme maltais prit fin environ sept cent ans avant la construction du premier temple de Cnossos en Crète. Le jalon historique n'est pas anodin car les "murs" maltais, l'emploi des roches calcaires, des moellons, leur simple évocation visuelle peut faire penser à des "cousins" minoens, voire mycéniens. Mais des populations guerroyantes venues de Sicile et d'Italie du Sud vont bientôt conquérir Malte, leurs armes de bronze à la main. Avec l'âge du bronze, l'insécurité s'installe en Méditerranée, il faut à présent construire des fortifications pour se protéger. Une île en particulier va se couvrir de tours et de forteresses, la Sardaigne.

Les nuraghe sardes

Agrandissement : Illustration 11

L'idéal serait d'arriver en Sardaigne en avion, si possible à la nuit tombée et il y a 3000 ans. Par courtoisie, nous céderions la place près du hublot à notre ami Platon. Il serait ravi de découvrir du ciel un grand territoire jalonné de tours couronnées de feux, gardées et environnées d'êtres humains s'affairant aux tâches du soir. De proche en proche, des tribus massées près de ces fortifications dissuasives s'apprêteraient à manger et boire alors que dans l'obscurité des forêts et des vallons, des animaux sauvages se passeraient le relais entre diurnes et nocturnes…

La Sardaigne, cent fois plus grande que Malte, est la deuxième île de Méditerranée en termes de superficie et son identité est très marquée par les quelques sept mille nuraghe qui parsèment encore ses terres. C'est à l'âge du bronze, de 1900 à 730 avant J.-C., que cette culture originale est apparue et s'est développée en Sardaigne. A première vue, un nuraghe ressemble à une tour médiévale de taille raisonnable, une tour ronde qui fait immédiatement penser à un système défensif. Mais il n'existe pas d'unanimité scientifique concernant la nature et l'usage des nuraghe car on en trouve de dimensions variables, plus ou moins élaborés et situés parfois en des points de surveillance stratégique, sur les collines, mais aussi parfois en plaine, aujourd'hui littéralement paumés.

Agrandissement : Illustration 12

Présents surtout dans le sud de l'île et dans la région de la Gallura (nord-est), les nuraghe assuraient apparemment différentes fonctions, civiles et militaires. Ils servaient certainement de tours de garde (des rivières ou des sentiers, par exemple) et de forteresses mais aussi de repères, de délimitations de territoire. Ils pouvaient abriter l'autorité, servir de lieux de culte voire d'habitations vers la fin de la culture nuraghique. Leur architecture s'est complexifiée tout au long de l'âge du bronze, passant d'édifices irréguliers (Monte d'Accoddi) à l'érection de la tour ronde (en tholos, tour conique tronquée) possédant un espace central bien marqué, une chambre qui pouvait se dédoubler en hauteur grâce à l'usage d'une voûte. Dans le cas de Santu Antine, le cône était entourée d'une enceinte dans le même appareil. Ensuite, les tours ont pu se multiplier, reliées par des murs, comme une forteresse.

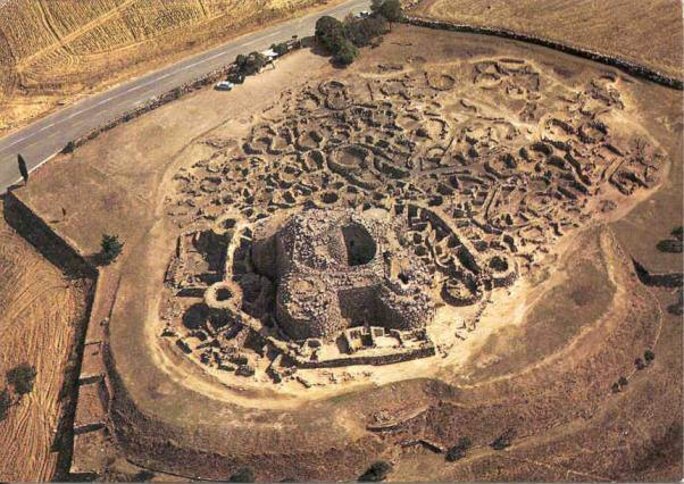

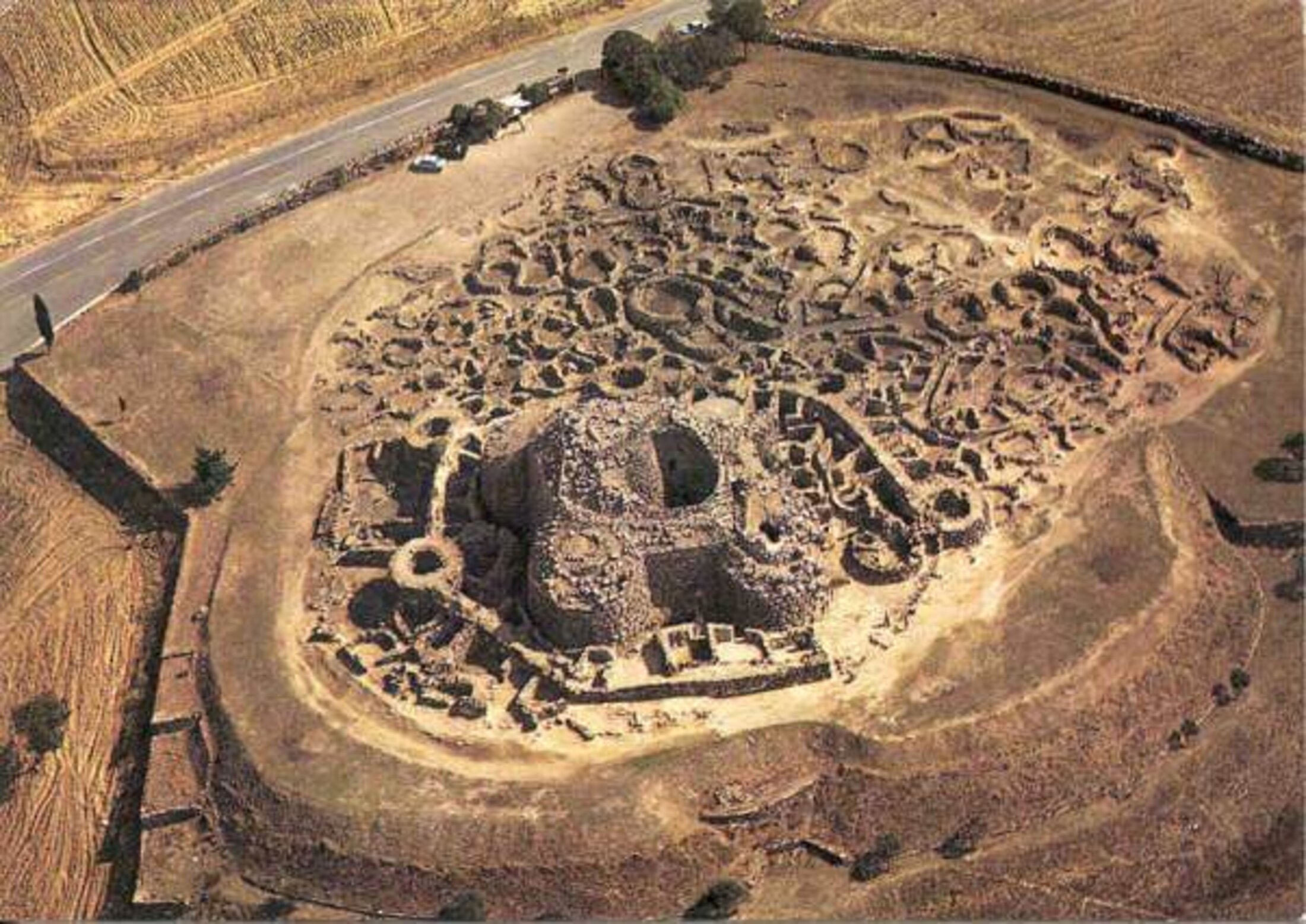

Agrandissement : Illustration 13

Le complexe nuraghique allait finalement aboutir au village fortifié, comme on le voit encore très bien sur le fameux site de Su Nuraxi dans le centre de l'île, véritable village du bronze qui aménage des cours, des puits, des espaces de circulation. Nulle doute que dans ce cas, le lieu devait concentrer différentes fonctions et pouvoirs, avec une garantie de protection nettement plus importante pour les villageois (qui étaient aussi bergers) que dans de simples huttes ou cabanes. Il est à noter que l'on peut voir au Musée de Cagliari des statuettes nuraghiques de personnages à la fois armés et orants, interprétables comme des chefs militaires et religieux.

Agrandissement : Illustration 14

Les constructions nuraghiques avaient-elles une fonction funéraire? Il semblerait que cet usage était plutôt réservé à ce que les Sardes appellent "maison de l'ogre" ou "tombe des géants". Ces constructions mégalithiques, répandues dès les débuts de la culture nuraghique, peuvent vaguement évoquer des dolmens mais possèdent de fait une architecture spécifique, qui n'a pas d'équivalent en Europe continentale. En général, le plan d'une tombe des géants comprend un couloir d'accès voûté par de grandes pierres plates, environné de pierres fichées tels des couteaux dans le sol. Il aboutit à une chambre elle aussi couverte et qui contient les ossements. L'ensemble est éventuellement délimité par un cercle de pierres levées, avec parfois un portail sculpté. Le joli nom poétique de "tombe des géants" n'est pas en rapport avec la taille de ses occupants mais plutôt leur nombre: elle servait d'ossuaire où s'entassaient les restes d'un grand nombre de squelettes. Dans certains cas, le monument fait penser à une tête de taureau dessinée sur le sol, ce qui ramènerait à un culte taurin très ancien en Méditerranée qu'il est tentant de rapprocher de la culture minoenne.

La Sardaigne nuraghique, riche en mines de cuivre et d'argent, en ressources naturelles, ferait un bon candidat pour le titre d'Atlantide mais contrairement au récit de Platon, l'île n'a pas été détruite par une catastrophe naturelle et ne s'est pas abîmée dans la mer, bien que l'activité sismique italienne ne soit un secret pour personne. La fin de l'ère nuraghique serait plus à chercher du côté du contact avec les Phéniciens qui vont fortifier leurs ports et comptoirs et de l'agression spécifique des Carthaginois qui finiront par annexer l'île et rendre esclaves les populations nuraghiques.

Enfin, notons que la culture nuraghique s'est répandue en Corse du Sud où se trouvent des torre (à ne pas confondre avec les tours gênoises nettement postérieures). Nous pourrions logiquement nous y intéresser, ou alors redescendre sur l'île de Pantelleria pour se confronter aux sesi qui offrent eux aussi des similitudes avec les constructions mégalithiques. Mais, afin de tracer un joli triangle dans le bassin occidental de la Méditerranée, et de faire plaisir à Platon qui cherche son Atlantide, partons plutôt vers l'ouest, vers les Baléares, où s'est épanouie la culture talayotique, cousine de la culture des nuraghe.

Les talayot de Minorque

Trois fois plus grande que Malte, Minorque est la plus septentrionale des îles de l'archipel des Baléares. Elle était appelée "nura" par les Phéniciens, peut-être à cause des feux que l'on y voyait depuis les bateaux (une idée qui plairait bien à notre ami Platon!). C'était l'île de prédilection de Myotragus balearicus, une petite antilope qui sera chassée jusqu'à l'extinction par les premiers habitants. L'origine de son peuplement pose quelques problèmes mais on y connaît un usage des grottes très ancien et l'apparition d'une culture de l'âge du bronze aujourd'hui appelée culture talayotique. Elle partage bien des points communs avec la culture nuraghique: populations "Baliares" probablement cousines des "Bàlari" sardes (un des trois grands groupes humains à l'époque des nuraghe), similarités linguistiques, constructions mégalithiques, maîtrise du bronze, destin lié aux Carthaginois…

Agrandissement : Illustration 16

Cependant, la culture talayotique ne manque pas de particularités propres, parmi lesquelles des éléments architecturaux, comme la taula et la naveta. Mais avant de nous intéresser à ces structures, notons qu'il existe encore pas loin de trois cent talayot sur Minorque principalement et sur Majorque.

Agrandissement : Illustration 17

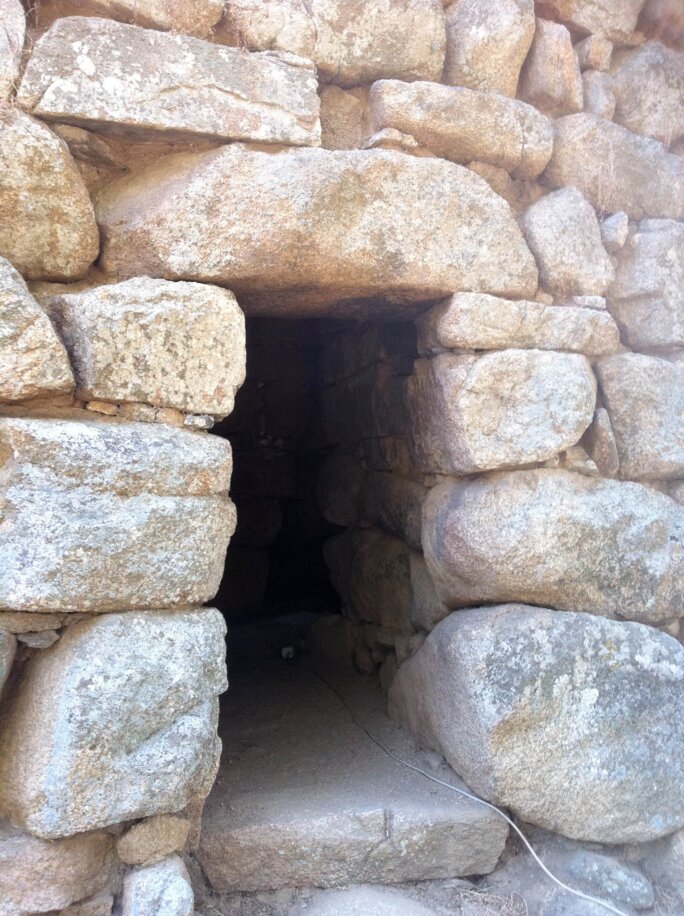

Talayot vient de l'espagnol "atalaya", qui désigne justement la tour de guet et c'est l'impression que la construction, généralement ronde, en forme de cône tronqué comme le nuraghe, donne au premier regard quand elle émerge des oliviers et des chênes verts. Néanmoins, on y trouve souvent aménagée une petite chambre dont l'usage n'est pas clairement défini, ce qui laisse un doute sur la ou les fonctions de l'édifice. Le talayot, comme le nuraghe, était construit sans mortier, simplement en assemblant des pierres sèches plus ou moins imposantes (cyclopéennes) les unes sur les autres, avec un pilier central pour soutenir une voûte. On pouvait y aménager une "fenêtre", comme on le voit encore sur l'imposant talayot de Torello. La tour conique elle-même pouvait aussi se multiplier - c'est le cas du gisement talaiotique de Talatí de Dalt, près de Mao -, voire se fondre dans l'habitat. Sur ce site riche, on observe une taula particulière, en ce sens qu'un pilier est venu s'affaisser sur le chapiteau.

Agrandissement : Illustration 18

La taula conserve une aura mystérieuse. Fondamentalement, il s'agit d'une table de pierre faite de l'érection d'un mégalithe et du placement d'un second mégalithe à son sommet, formant un "T", ou une table, qui culmine dans certains cas à près de quatre mètres de hauteur, pour des pierres pouvant peser jusqu'à vingt-cinq tonnes. Nous retrouvons la thématique des géants! La taula se rencontre généralement au centre d'un anneau de pierres dressées, ce qui délimite un enclos. On a parfois retrouvé des traces de feu dans ces espaces clos. La fonction de sanctuaire de la structure taula n'est pas complètement confirmée. Y célébrait-on le culte de la fertilité, comme dans beaucoup d'autres cultures contemporaines?

Agrandissement : Illustration 19

Enfin, un troisième élément mégalithique original complète le village minorquin de l'âge du bronze. C'est la naveta, qui ressemble à un talayot mais de forme allongée, horizontale au lieu d'être verticale. Comme son nom l'indique, elle évoque une coque de navire renversée. Les navetas étaient construites et utilisées comme des tombes collectives, ce qui les rapproche des tombes des géants sardes dans l'usage. Le plan est simple: une ouverture surmontée d'un linteau donne accès à un couloir qui aboutit à une chambre ossuaire au mur arrondi en forme d'abside. La forme très pure de la naveta d'Es Tudons, valorisée par le dégagement actuel de ses abords, en fait l'emblème des navetas des Baléares. Cette maison des morts en pierre dégage une impression forte de singularité, même si elle n'est pas très spectaculaire, par la lumière que reflètent ses pierres, la masse des dalles de fondation et son ancienneté vibrante: la naveta est une des plus anciennes constructions funéraires d'Europe. C'est une expérience forte d'en voir une pour la première fois!

"Que je suis content, Socrate, de me reposer comme après un long voyage, maintenant que j’ai fini d’une manière satisfaisante la traversée de mon sujet !" dit Timée dans les dialogues du Critias de Platon. Achevons donc notre expédition dans le bassin occidental de la Méditerranée en soulignant que notre choix, Malte, Sardaigne et Minorque, est subjectif et limité. Il existe bien entendu des liens complexes historiques mais aussi des singularités insulaires dans le mégalithisme que nous avons décrit. De fait, beaucoup de cultures régionales restent en partie méconnues (pas seulement en Méditerranée!) et les sites accessibles eux-mêmes, indépendamment de leur beauté, sont illisibles sans faire l'effort intellectuel de chercher à les comprendre à travers les sources scientifiques et analytiques. Sans quoi, on risque de voir l'Atlantide partout!