Alors que se multiplient des identifications de tombes royales dans la région d'Abydos, les archéologues et historiens de la civilisation égyptienne ancienne tentent sans cesse d'approfondir la connaissance du plus célèbre des pharaons, Toutânkhamon. Trois facettes de ce roi de la XVIIIème dynastie sont particulièrement fertiles en théories, affirmations, infirmations et polémiques: sa généalogie, la cause de sa mort et très récemment, les questions soulevées par sa momification.

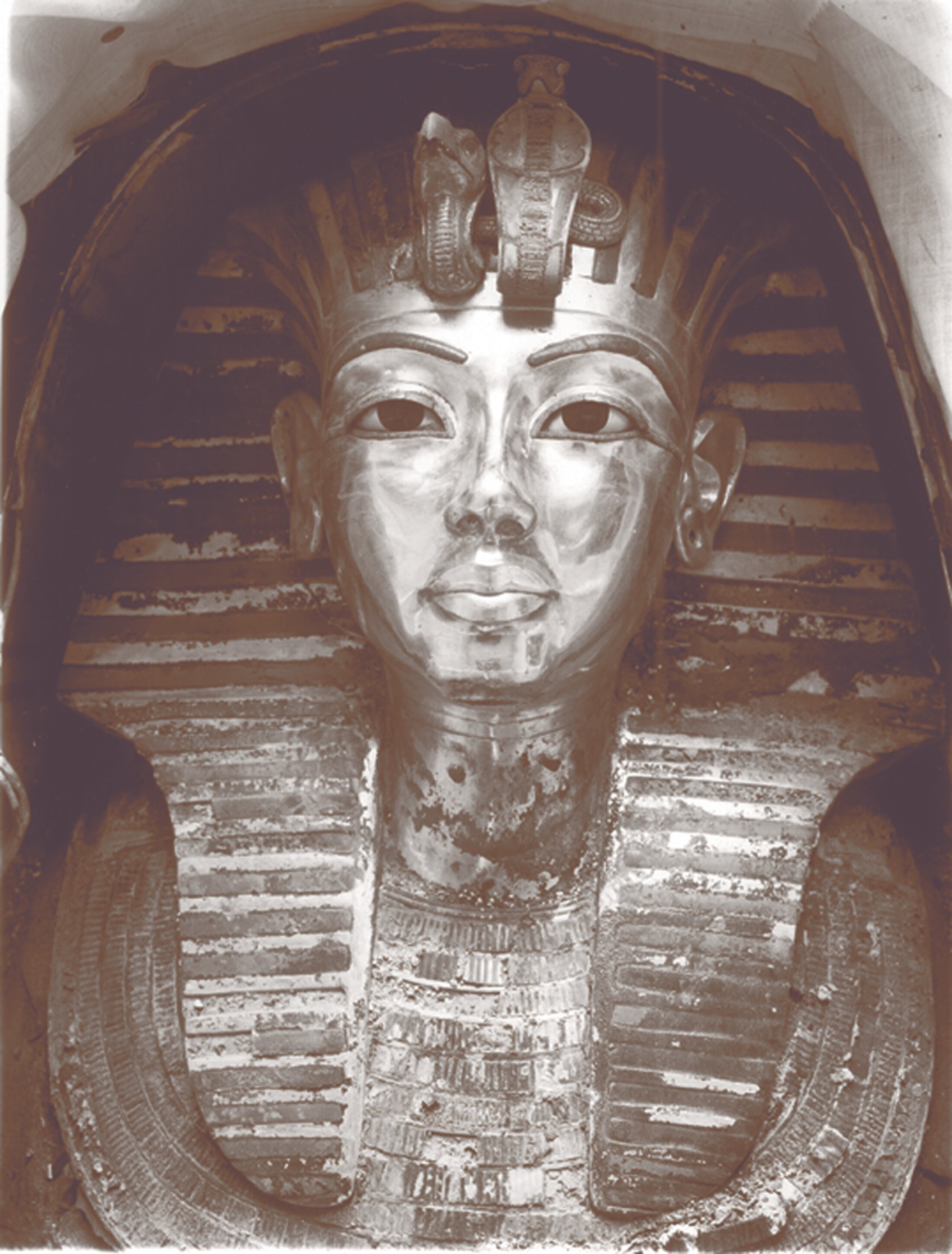

Agrandissement : Illustration 1

En 1990, le chercheur britannique Nicholas Reeves, attaché au département des antiquités égyptiennes du British Museum, publiait la première édition de son essai "The Complete Tutankhamun". Un quart de siècle plus tard, on sourit devant ce mot "complet" tant il semble qu'il y ait encore de choses à découvrir ou à prouver. Mais le livre de Reeves avait le mérite de documenter le volumineux corpus découvert dans sa tombe de la Vallée des Rois (KV62), ce fabuleux trésor qui est incontestablement un élément clé du "succès" posthume de Toutânkhamon, pourtant un pharaon sans grand éclat et décédé relativement jeune. L'autre facteur explicatif serait la contre-réforme conservatrice qui prit place durant son règne, restaurant le culte traditionnel mis à mal par le "monothéisme atonien" de son père, Amenophis IV-Akhenaton. Le roi "Tut", sa tombe aux milliers d'objets découverte en 1922, sa "malédiction" romantique, son sulfureux père, autant d'éléments qui en font une "vedette" dont on peut capter une part de la gloire. Si l'on veut faire parler de soi, si l'on veut vendre des livres, si l'on veut s'imposer dans le monde fermé et hiérarchisé de l'égyptologie, ou tout simplement monter une exposition à succès, autant refléter la lumière de cette étoile-là.

Généalogie

De façon générale, par insuffisance de documents incontestables, il n'est jamais évident de connaître la généalogie des pharaons. Parce qu'il fait partie de la période amarnienne, Toutânkhamon a de plus subi une campagne de damnatio memoriae orchestrée par Horemheb, ce haut-gradé qui va s'emparer du trône quatre ans après sa mort. Le cartouche contenant son nom a été buriné, il a disparu des documents officiels, comme d'autres membres de la famille royale entre Aménophis III et Horemheb, ce dernier clôturant à la fois la parenthèse révolutionnaire et la XVIIIème dynastie.

On considérait traditionnellement que le pharaon Toutânkhamon, qui vécut de -1345 à environ -1327 et dirigea l'Egypte du Nouvel Empire durant neuf années, était soit le fils d'Amenophis IV, devenu Akhenaton, et de la reine Nefertiti ou d'une concubine royale, comme Kiya, soit un fils tardif d'Amenophis III. La génétique allait lever le doute. On savait avec certitude que son nom de prince était Toutânkhaton (la mention de Aton se transformant en Amon avec la restauration du culte orthodoxe thébain) et que son "nom de couronnement" était Neb kheperou Rê (Rê est le Maître des transformations).

Agrandissement : Illustration 3

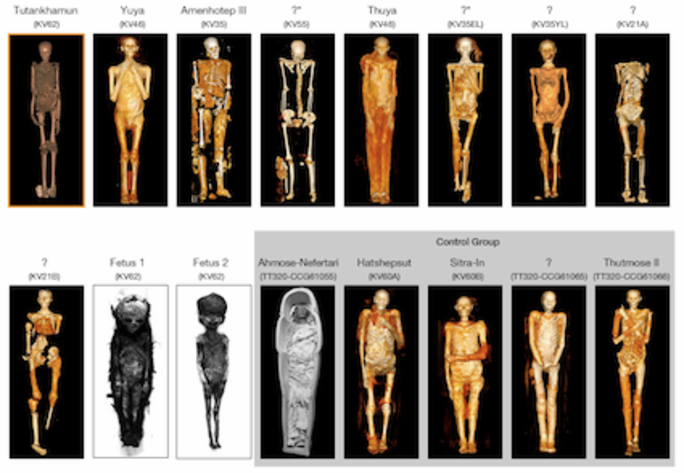

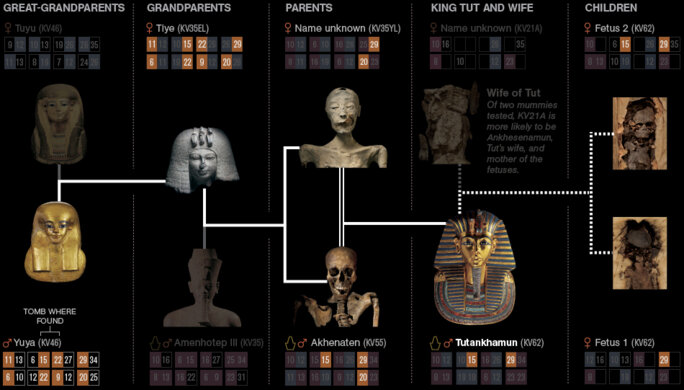

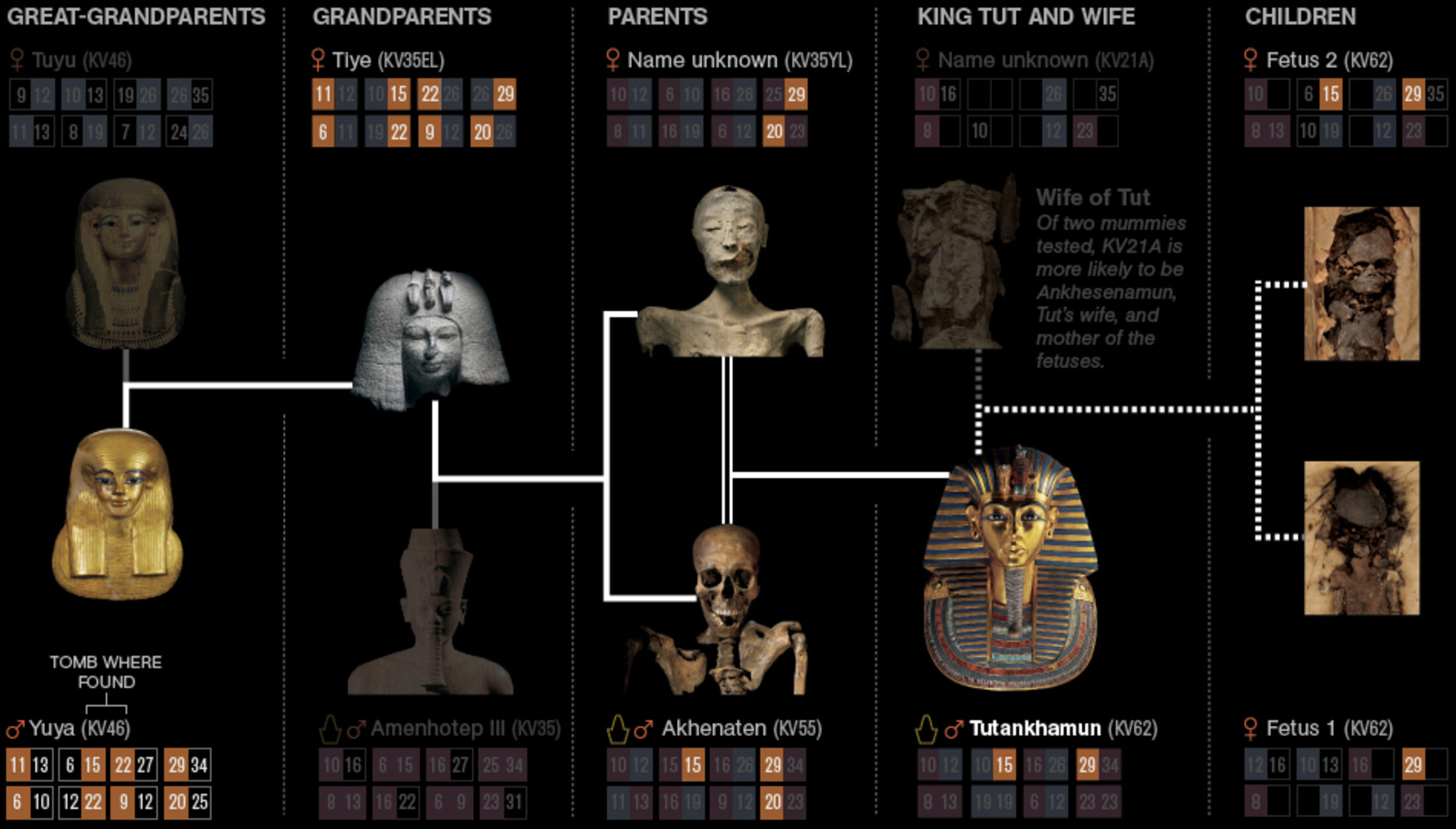

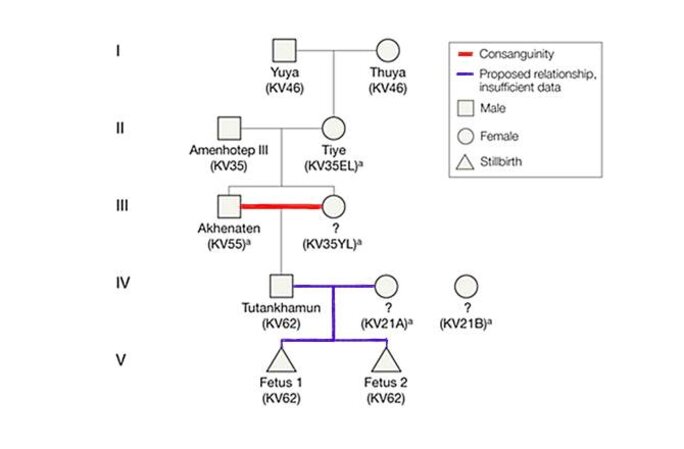

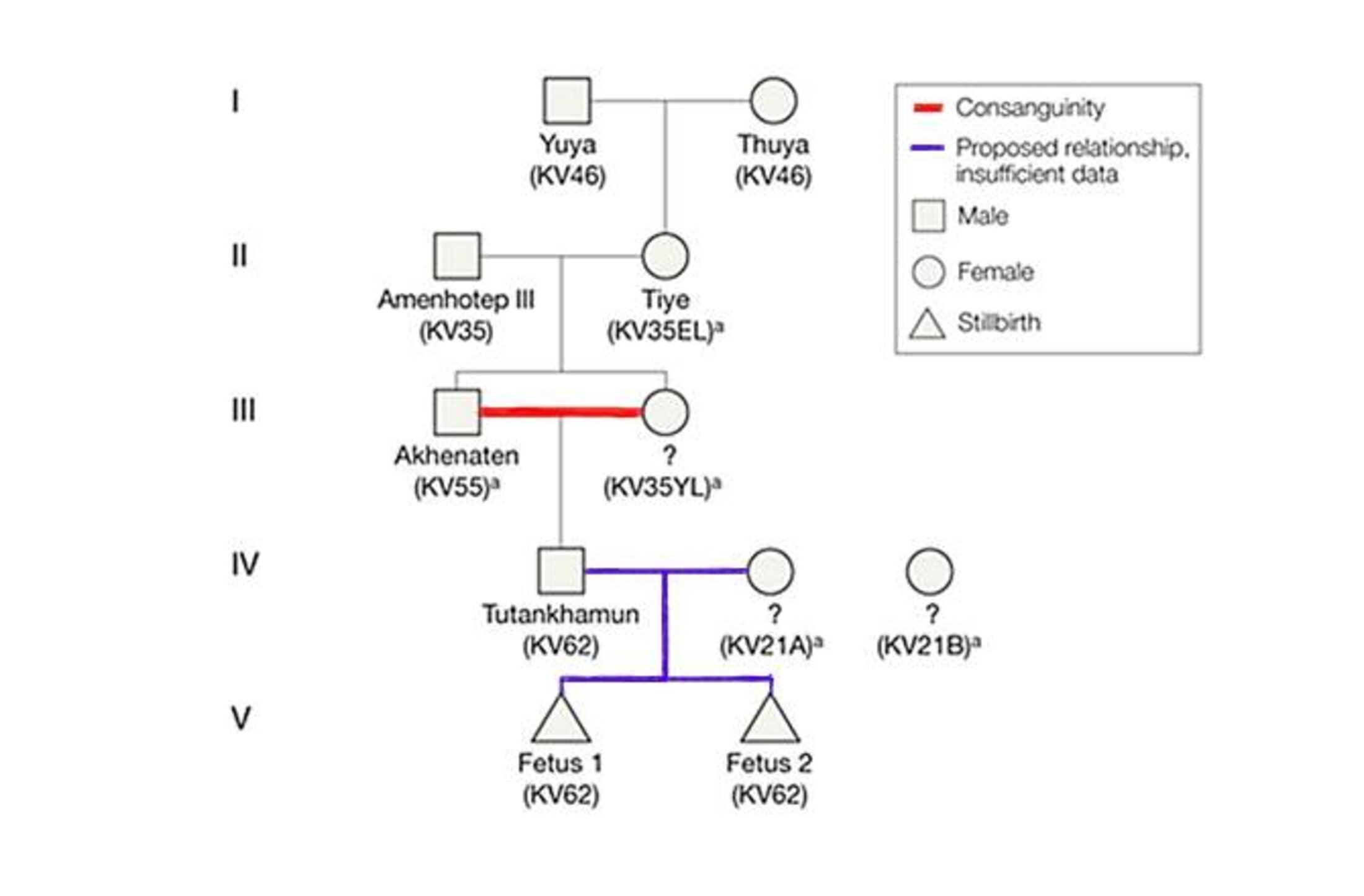

Une campagne de tests ADN -autosomal et mitochondrial- a été menée de 2007 à 2009 par une équipe dirigée par Zahi Hawass (responsable des Antiquités égyptiennes au musée du Caire à l'époque) et supervisée par des consultants étrangers, Albert Zink de l'EURAC (European Academy de Bolzano) et Carsten Pusch de l'Université de Tübingen (Allemagne). Cette équipe, à l'aide de résultats pourtant partiels, a avancé une généalogie non seulement complexe mais aussi teintée de polygamie et d'inceste. Ces tests ADN, ainsi que radiologiques, publiés dans le Journal of the American Medical Association en février 2010, ont été réalisés sur seize momies dont celle supposée d'Akhenaton (retrouvée dans KV55 mais l'identification est contestée par notamment l'anthropologue Joyce Filer), celle de Toutânkhamon (KV62) et les momies féminines trouvées côte à côte en 1898 par Victor Loret dans la cache KV35 et surnommées "Elder Lady" et "Younger Lady". Onze des seize momies étaient supposées de rang royal et appartenir à la XVIIIème dynastie.

Agrandissement : Illustration 4

D'après cette étude, le père de Toutânkhamon est bien Akhenaton (qui est lui-même bien le fils d'Amenophis III) et sa mère est la "Younger Lady", soit la momie vandalisée dans l'Antiquité d'une femme d'environ vingt-cinq ans. Génétiquement, celle-ci est une soeur d'Akhenaton car elle aussi enfant d'Amenophis III et de Tiyi (cette dernière étant identifiée à la "Elder Lady"). La mère de Toutânkhamon est donc une de ses "tantes" et presque à coup sûr, il ne s'agit pas de Nefertiti (ce point est discuté notamment par le Dr Joan Fletcher mais on admet en général que l'on ne connaît pas la momie de Nefertiti), mais peut-être Nebetâh ou Beketaten qui ne font pas partie des soeurs connues d'Akhenaton ayant épousé Amenophis III, le grand-père de Toutânkhamon. La même étude a montré que les deux foetus féminins trouvés dans la tombe de Toutânkhamon par Howard Carter étaient bien des filles mort-nées du même pharaon.

Agrandissement : Illustration 5

Ankhesenamon, l'épouse royale, pourrait être une des deux momies trouvées par Giovanni Belzoni dans KV21 en 1817 et qui est génétiquement la mère des foetus de KV62. Fille d'Akhenaton et de Nefertiti, Ankhesenamon serait la demi-soeur de son époux Toutânkhamon. Elle lui a survécu. D'après les Lettres d'El-Amarna, elle devait par la suite se remarier à un prince hittite, Zannanza le troisième fils de Suppiluliuma 1er, mais le prince fût assassiné en route sans doute à l'instigation du "Dieu-père" Aÿ. Ce dernier, considéré parfois comme le grand-père de Ankhesenamun et parfois même comme le père de Nefertiti, affublé de divers titres qui en font une sorte de vizir, était probablement un opportuniste politique puisque dépourvu de sang royal et d'abord zélateur du culte d'Aton, il guida la main de Toutânkhamon dans le rétablissement du culte ancien, puis parvint à épouser la jeune veuve et à monter sur le trône.

Agrandissement : Illustration 6

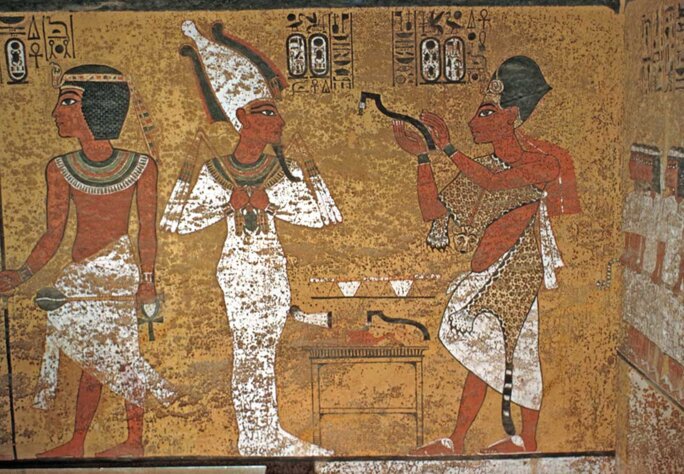

Aÿ apparaît sur les fresques de KV62 en lieu et place du successeur du roi, rôle normalement réservé à l'aîné des fils (première scène du mur Nord). Quatre brèves années plus tard, c'est le militaire Horemheb, lui aussi dépourvu de sang royal, qui était couronné, à la charnière de deux époques du Nouvel Empire.

Les liens entre membres de la cour royale sont donc complexes, notamment en raison de la polygamie et ce que nous considérons aujourd'hui comme "inceste", qui trouvait néanmoins une justification dans la mythologie: les neufs dieux d'Heliopolis (l'Ennéade) avaient en effet des relations "amoureuses" entre frère et soeur. Il faut garder ce point à l'esprit pour comprendre son influence probable sur la composition physique et la santé du jeune Toutânkhamon (à cause de la consanguinité) mais aussi sur les principes qui ont prévalu lors de son embaumement.

Cependant, des généticiens comme Eline Lorenzen (Center for GeoGenetics, Copenhagen), Ian Barnes (Royal Holloway, University of London) et Robert Connolly (University of Liverpool) ont contesté les conclusions avancées par Zahi Hawass, obtenues selon eux grâce à des "techniques d'analyse inappropriées" sur de l'ADN ancien, dégradé et probablement contaminé, en tous cas inaccessible à d'autres chercheurs qui pourraient confirmer ou contredire.

L'égyptologue français Marc Gabolde (Montpellier III), spécialiste de la XVIIIème dynastie et de la période amarnienne, revient lui aussi sur la généalogie avancée par l'étude dirigée par Hawass. S'il valide l'identification ADN des momies, il rappelle qu'il est important de considérer aussi les inscriptions épigraphiques présentes dans les tombeaux et sur les sarcophages. Selon lui, il est hasardeux de relier avec certitude les foetus, la momie de KV21 et Toutânkhamon et ce, pour des raisons génétiques. Par ailleurs, Marc Gabolde considère comme improbable qu'une "soeur cachée" d'Akhenaton soit la mère de l'héritier sans avoir laissé aucune trace. Enfin, on sait qu'un véritable clan originaire de la ville d'Akhmin exerçait une forte influence sur la Cour royale au temps d'Amenophis III: Tyi et ses parents -attestés par l'ADN- Youya et Thouya (arrière-grands-parents de Toutânkhamon) mais aussi Aÿ venaient de cette ville proche de Sohag où se trouve le temple d'Abydos. Nefertiti pourrait être elle aussi originaire d'Akhmin, ce qui brouillerait un peu plus la frontière de l'ADN, entre frères et soeurs, entre cousins dans un monde restreint de consanguinité étalée sur plusieurs générations… En conséquence et en rappelant ses travaux antérieurs concernant l'interprétation des fresques des tombes amarniennes, Gabolde repropose Nefertiti comme mère probable de Toutânkhamon…

Causes de la mort

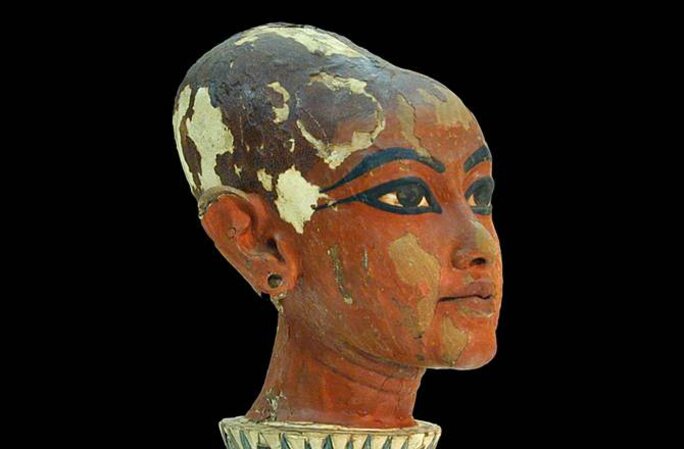

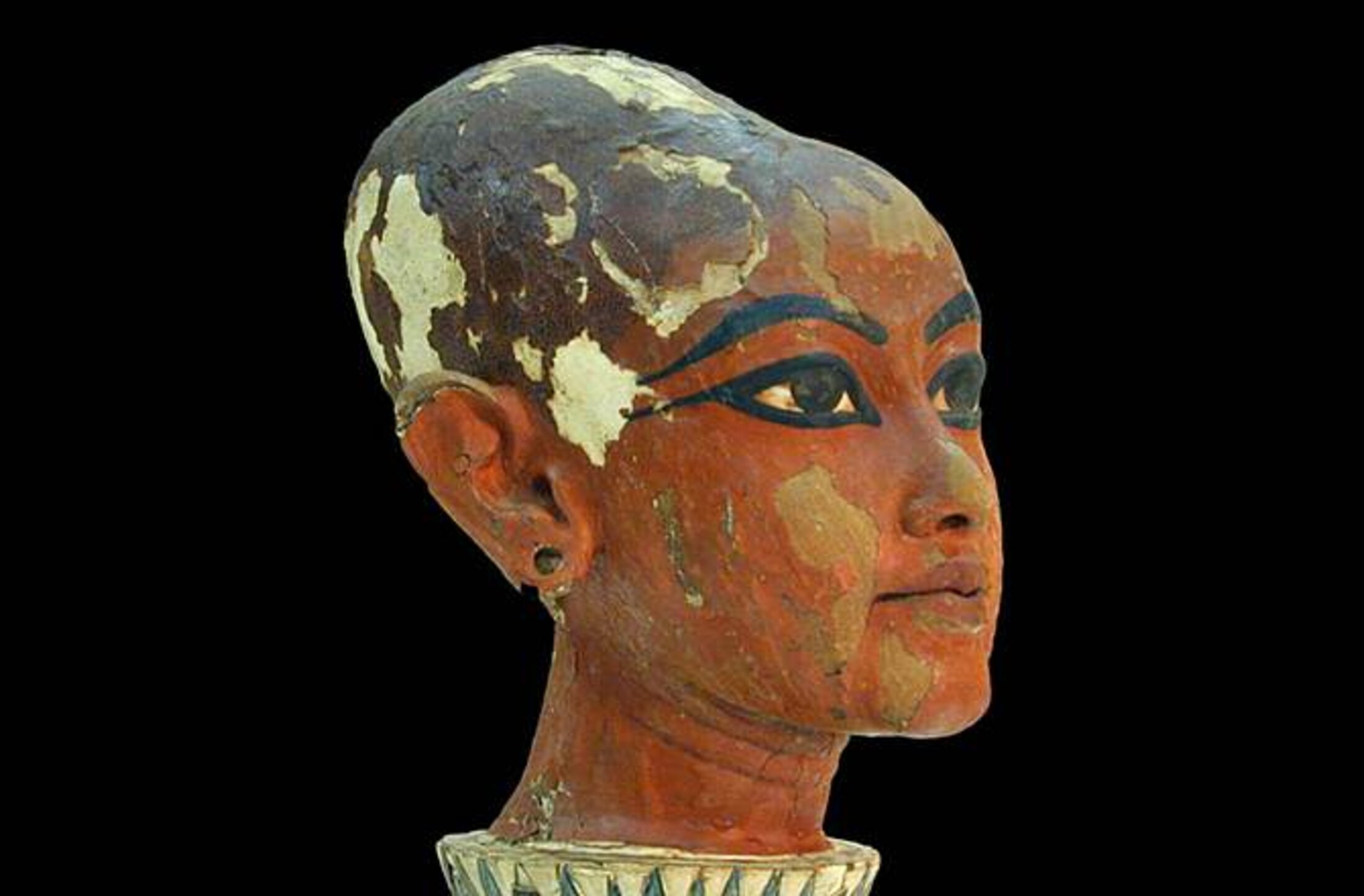

Si l'on ne peut exclure les incertitudes généalogiques, les études ADN et radiologiques de 2007-2009 définissant les liens de parenté ont tout de même pour mérite de mettre en évidence des liens incestueux, ce qui est un facteur favorable de pathologies héréditaires. Ceci pourrait expliquer la non-viabilité des enfants de Toutânkhamon, mort-nés, mais aussi la santé médiocre du roi auquel de nombreux spécialistes ont attribué une quantité impressionnante de maux. Hawass parle d'une "circulation sanguine insuffisante des tissus osseux, affaiblissant ou détruisant une partie de l'os, combinée au paludisme" (ADN de plasmodium falciparum présent dans la momie). Précédemment, divers chercheurs avaient évoqué le syndrome de Marfan, une brachycéphalie (crâne plat), le syndrome Antley Bixler qui serait à l'origine de la déformation du crâne représentée sur un buste trouvé dans KV62 (dans lequel d'autres chercheurs voient simplement une caractéristique esthétique amarnienne), un bec-de-lièvre, une scoliose, et toute une liste d'affections probables.

Agrandissement : Illustration 9

Il apparaît comme certain que Toutânkhamon souffrait d'une maladie osseuse. Sa tombe contenait une collection de cannes de marche et d'exceptionnelles sandales que l'on qualifierait aujourd'hui d'orthopédiques. Les radios de ses pieds confirment des malformations. Vraisemblablement épileptique (selon le chirurgien Hutan Ashrafian), il a peut-être chuté et il s'en est suivi une fracture de la jambe -fémur gauche avec signes d'infection des os- qui n'a pas eu le temps de se remettre car le pharaon est mort quelques jours plus tard. Maladie des os et faiblesses physiques et fracture et malaria (présente aussi chez plusieurs membres de sa famille) se sont combinés pour l'emporter…

Dans les années soixante-dix, on a aussi expliqué sa mort par un coup reçu dans la partie postérieure du crâne, ce qui pouvait suggérer une excitante hypothèse d'assassinat, dont le suspect eût été le vizir Ay, intrigant consommé et donc potentiellement intéressé au décès prématuré du pharaon. Plus récemment, une théorie veut que Toutânkhamon aurait été victime d'un accident de chariot, peut-être lors d'une chasse dont il était friand, qui lui aurait défoncé la cage thoracique et écrasé les organes dont le coeur… ce dernier étant absent de la tombe. C'est la théorie de Chris Naunton de l'Egypt Exploration Society et de l'Institut Cranfield Forensic, qui a fait du bruit en novembre 2013.

Agrandissement : Illustration 10

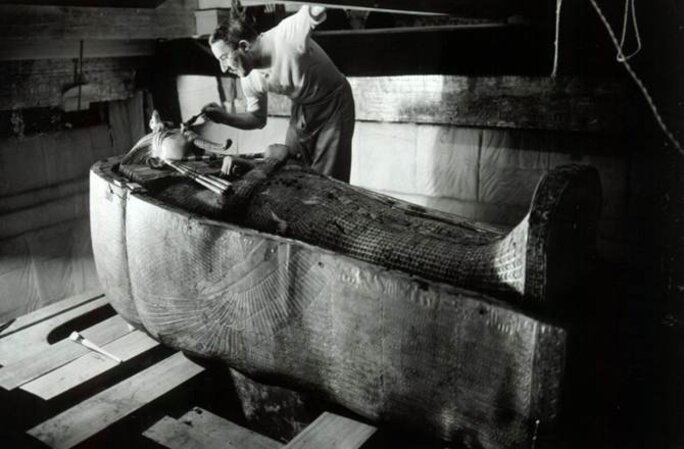

De fait, les analyses sont rendues plus ardues par les manipulations dont la momie a fait l'objet depuis sa découverte en 1922 (momie intouchée depuis son "traitement" plus de trois mille ans auparavant). En premier lieu, l'équipe dirigée par Howard Carter, qui va prendre huit années pour vider et inventorier la tombe, doit réaliser le "déballage" du corps, retirer les bandelettes, et inventorier 97 groupes d'objets insérés à différents niveaux, objets personnels, bijoux, éléments d'armure.

Agrandissement : Illustration 11

Il s'agit de documenter, photographier et enfin examiner l'anatomie de la momie mise à nu. Installés dans le corridor de KV15, la tombe de Séti II, afin de disposer de suffisamment d'espace, Carter, le docteur Douglas Derry et le docteur Saleh Bey Hamdi sont confrontés à une momie dont les bandages se révèlent de plus en plus détériorés au fur et à mesure qu'on approche du corps lui-même, jusqu'à devenir de la poussière. Le corps est comme soudé par les huiles et les résines, particulièrement le masque mortuaire "colle" à la momie. Dans le processus, l'équipe archéologique sépare la tête du corps, de même que les bras et les jambes! Carter note dans ses carnets que l'ensemble du corps est "carbonisé". La momie n'est pas réemballée ensuite et patiente dans des conditions de conservation peu idéales.

Agrandissement : Illustration 12

Des examens scientifiques proprement dits débutent en 1968 avec les premiers rayons X réalisés par l'anatomiste britannique Ronald Harrisson. Ce sont eux qui révèlent la trace noire à l'arrière du crâne, ainsi que des éléments osseux détachés du crâne (remarqués aussi par Carter) mais sans pouvoir prouver qu'il y ait là le résultat d'un coup porté intentionnellement ni même un invraisemblable choc reçu lors d'une chute. On va pourtant avancer la théorie de l'assassinat. Dix ans plus tard, alors qu'ont lieu des analyses dentaires, la trace noire a disparu. Peut-être causée post-mortem lors de l'embaumement ou des manipulations de Carter… Diverses théories se mettent à fleurir concernant la cause de la mort. Dans les années 2000, les scanners non-intrusifs puis l'ADN par l'équipe de Zahi Hawass -à part Ramsès II, peu de momies furent tant scrutées!- dessinent le portrait d'un homme jeune et en relative bonne santé, mort d'une maladie osseuse, d'une fracture et de la malaria, comme nous l'avons dit.

Agrandissement : Illustration 13

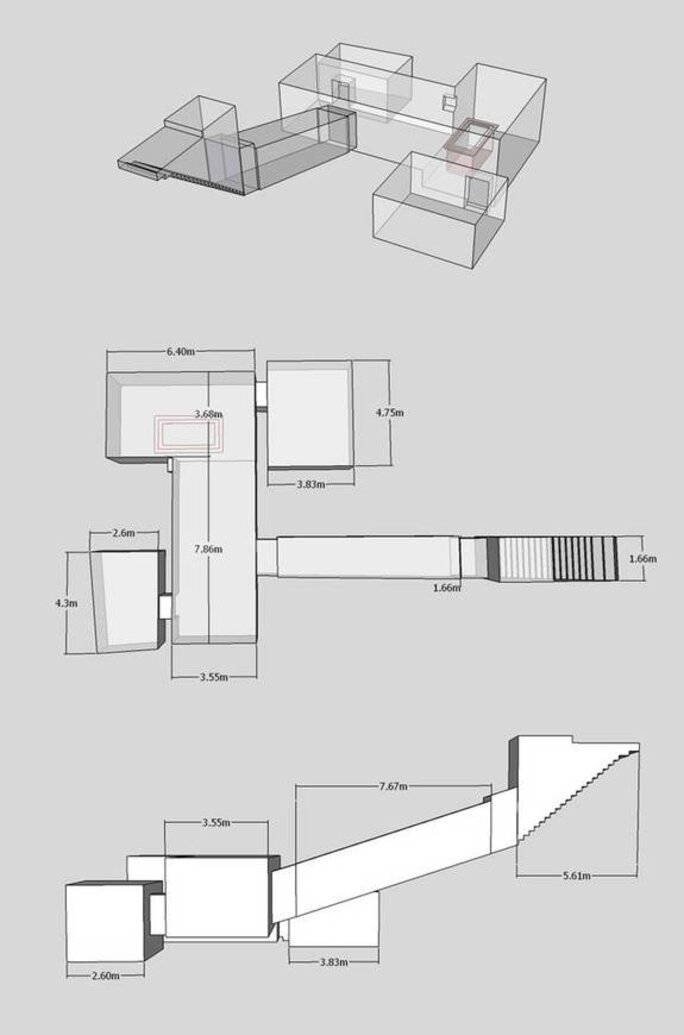

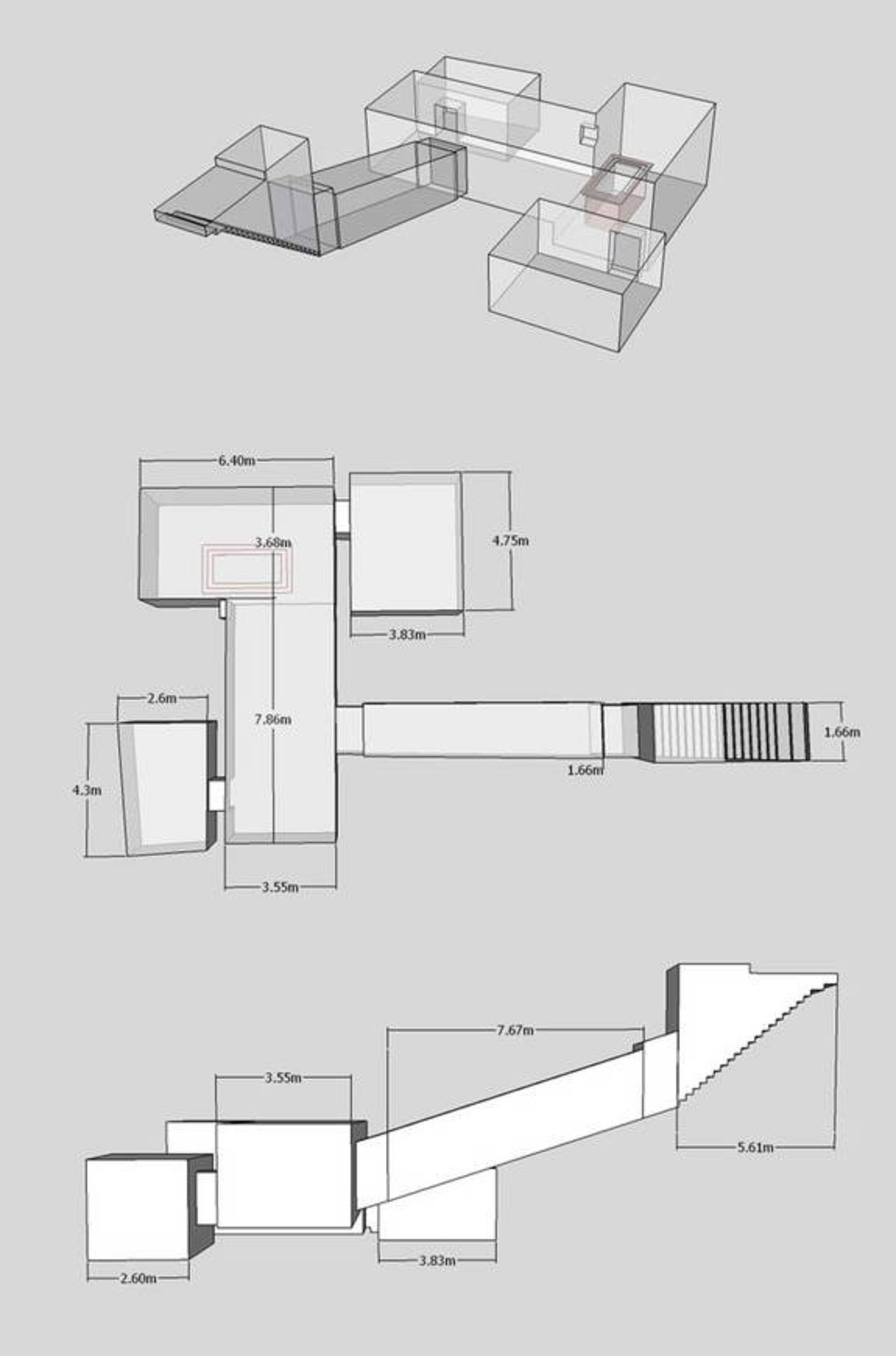

Quoiqu'il en soit, Toutânkhamon décède à seulement dix-neuf ans, sans héritier, et est enterré dans une tombe qui n'est pas initialement prévue pour lui mais pour Aÿ. Ce dernier est lui enterré dans la tombe vraisemblablement prévue pour Toutânkhamon, KV23, proche de la tombe d'Amenophis III. Dans KV62, plus petite, où les chapelles funéraires laissent peu de place, les peintres vont travailler rapidement mais avec maîtrise. La tombe est fermée avant que les fresques aient vraiment eu le temps de sécher et les murs vont se détériorer, sous l'action combinée probablement d'un champignon et d'une bactérie. L'histoire ne s'arrête pas là.

Momification

Le pharaon est bien mis en terre dans la Vallée des Rois conformément aux rites en vigueur avant la parenthèse amarnienne. En effet, à la mort d'Akhenaton, le prince n'a qu'une petite dizaine d'années et c'est donc ses proches, notamment Aÿ et surtout Horemheb, qui vont mener la contre-révolution. On réinstalle le culte orthodoxe dès l'an deux de son règne, ce qui va notamment enclencher le retour de la Cour d'Amarna à Thèbes (c'est d'ailleurs probablement lui qui fait rapatrier le corps de son père dans la nécropole habituelle de la XVIIIème dynastie, non dans la vallée principale cependant mais dans la vallée ouest), des travaux à Karnak (voir plus bas la stèle de la restauration) et de façon générale un retour aux croyances et usages religieux en vigueur avant Akhenaton.

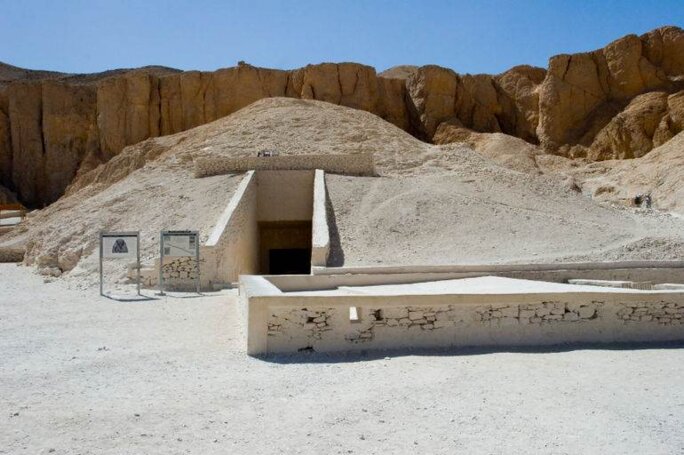

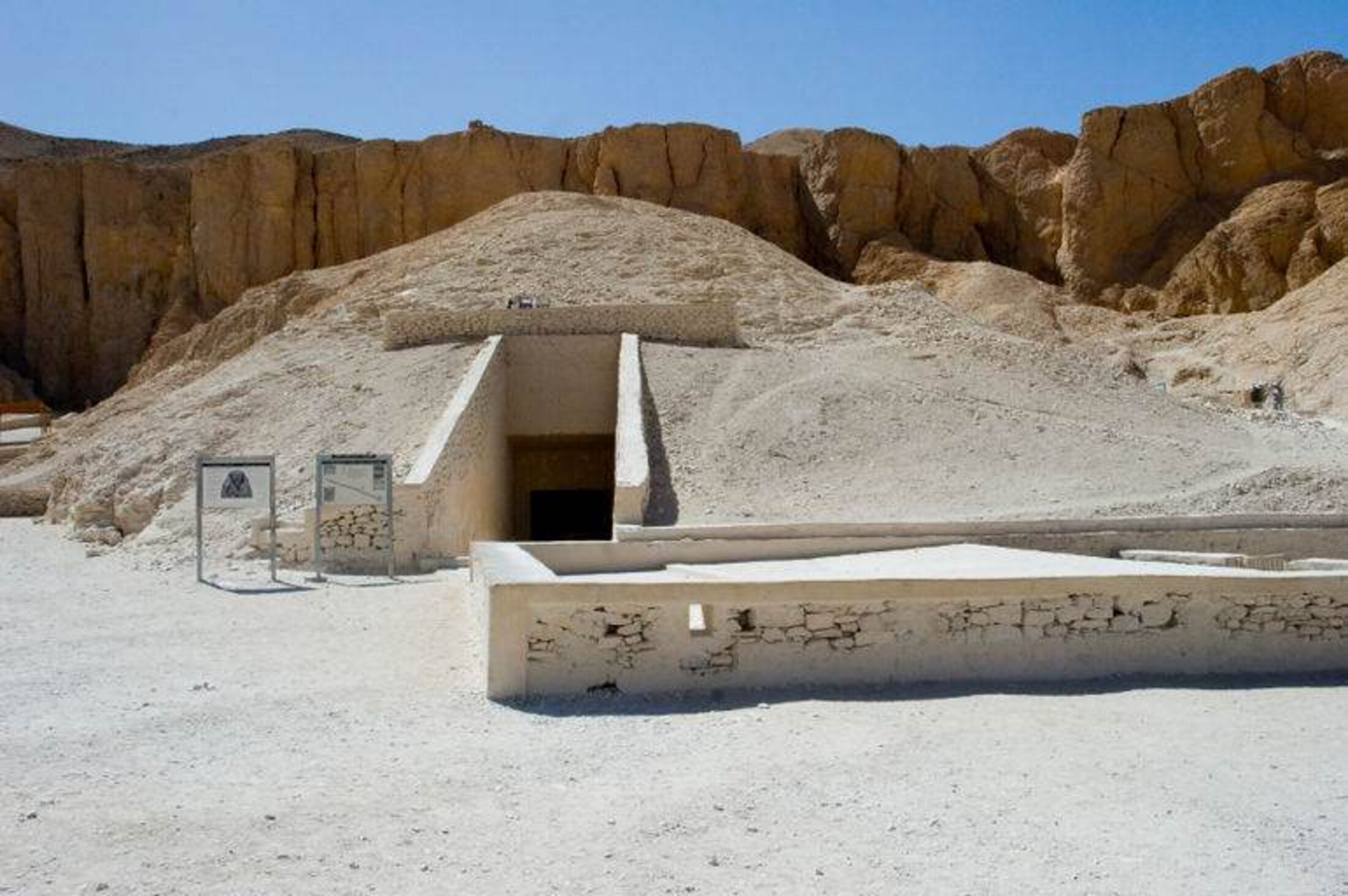

Toutânkhamon est momifié et enterré en respectant le délai de soixante-dix jours entre la mort et l'enterrement. La momification a été réalisée dans les règles de l'art mais de façon hâtive, selon Howard Carter et ses collaborateurs. La tombe est violée deux fois, peu de temps après sa fermeture, mais scellée à nouveau. La nécropole est encore relativement bien gardée à l'époque. L'emplacement de la tombe va se perdre quand l'entrée est couverte par des éboulis ou des roches provenant du creusement de la tombe de Ramsès VI, KV9, dont les ouvriers installent leurs cabanes sur l'emplacement de l'escalier menant à KV62, escalier recouvert de roches. Invisible, le tombeau échappe aux pillages antiques comme modernes.

Agrandissement : Illustration 15

C'est ce coin de la Vallée des Rois que fouille Carter, vierge d'exploration et situé sur le passage des touristes. Quand il découvre la momie, il note dans ses carnets son aspect noir, "brûlé". Le docteur Chris Naunton est revenu sur cette observation de Carter pour en donner une explication: selon lui, le corps aurait pu se consumer "tout seul" à l'intérieur de la tombe par un excès d'huiles et de produits d'embaumement, explique-t-il. L'excès de résine avait fait que la momie était prise dans le sarcophage intérieur et et la tête était coincée dans le masque funéraire, contraignant Carter et son équipe à utiliser les grands moyens (des couteaux chauffés) pour "décoller".

La chair, sous l'action des produits d'embaumement en trop grande quantité, a pu flétrir ou se dessécher de façon inhabituelle, donnant cet aspect carbonisé, en quelque sorte confit.

Agrandissement : Illustration 17

Tout en précisant la signification des particularités de l'embaumement et de la momification de Toutânkhamon, deux scientifiques ont récemment critiqué les thèses avancées par Naunton: l'accident de char comme cause de la mort et la carbonisation de la momie. Il s'agit de Frank Rühli, directeur du Centre for Evolutionary Medicine à l'Université de Zurich et de Salima Ikram, professeur d'égyptologie à l'Université américaine du Caire et figure montante de l'archéologie égyptienne depuis la chute de Moubarak et le retrait subséquent de Zahi Hawass. Dans une étude publiée par le Journal of Comparative Human Biology et quelques interviews, ils soulignent que les preuves de l'accident de char manquent et qu'on ne peut affirmer que les organes du pharaon ont été écrasés, notamment le coeur, sans les avoir analysés.

En ce qui concerne l'embaumement, on dispose non seulement du corps et des bandelettes originales (exposées au Metropolitan Museum of Art de New York), mais aussi de matériel supplémentaire, les déchets de momification stockés dans le puits identifié comme KV54 et découvert plus de dix ans avant la tombe elle-même. Cette cache avait été utilisée par les prêtres suite au pillage de la tombe de Toutânkhamon. Ils y ont stocké du matériel funéraire qui était originellement dans le couloir d'entrée de KV62. Quand Ayrton découvre KV54 pour le compte de Davis, il croit que c'est tout ce qu'il reste de la tombe du jeune roi, ce que Carter ne croit pas… Selon Salima Ikram, il semblerait que deux momifications successives aient été opérées sur Toutânkhamon, la deuxième complétant un travail provisoire. D'où une quantité de résine inhabituellement abondante mais nécessaire en quelque sorte pour assurer le travail. L'égyptologue explique ensuite les autres "anomalies" apparentes de la momie: l'absence du coeur dans la tombe, le pénis embaumé dans une position érectile avec un angle de 90 degrés, la couleur "noire" de la peau. Ces anomalies sont toutes en rapport avec le culte d'Osiris.

Agrandissement : Illustration 18

Afin de compléter la contre-révolution "monothéiste" et de restaurer le culte orthodoxe des dieux, Toutânkhamon, s'opposant à son père Akhenaton, a été enseveli pour l'éternité dans une posture qui rappelle Osiris, le souverain des morts. La symbolique d'Osiris renvoie directement à son histoire personnelle, lui qui meurt assassiné, dont le corps est démembré puis qui revient magiquement à la vie dans l'au-delà.

Akhenaton, père de Toutânkhamon, avait remis en cause le culte d'Osiris (sans complètement l'abandonner) en imposant l'adoration du seul disque solaire. Il est probable que Toutânkhamon, enfant puis adolescent, n'ait pas décidé seul du retour aux traditions mais que le clergé, Aÿ et Horemheb l'y aient certainement "aidé". Marc Gabolde a étudié la stèle de la restauration, principal document gravé du règne de Toutânkhamon qui atteste de ce tournant. Découverte en 1905 près de l'angle Nord-Est de la grande salle hypostyle de Karnak, elle est "le manifeste de l'apostasie de Toutânkhamon et le décret instaurant la réouverture des temples amoniens après l'aventure amarnienne" (Gabolde). Cette stèle, conçue probablement par Aÿ qui avait la charge d'enseigner au roi l'art d'émettre des décrets, a été usurpée par Horemheb qui y a fait graver ses cartouches en lieu et place de ceux de Toutânkhamon. On trouve sur cette stèle les principaux acteurs de la contre-révolution.

"Le pénis en érection évoque Osiris à son plus intense pouvoir régénérant", écrit Salima Ikram dans la revue Études et Travaux.

Osiris, renaissant sans cesse, incarne le renouveau et la fertilité traditionnelle du Nil grâce à ses crues, ce qui en fait le dieu de l'agriculture. Cependant, la position érectile du sexe royal a-t-elle été notée par Carter (qui n'a d'ailleurs pas forcément noté toutes les dégradations opérées par son équipe sur la momie)? C'est Harry Burton qui a photographié la tombe de Toutânkhamon et son contenu durant les huit années de travaux, dont le déballage du corps vers la fin 1925, mais quel cliché montre l'érection de la momie? Le royal pénis a ensuite connu quelques aventures mal documentées, disparaissant avec l'oreille gauche avant de réapparaître, sans que des explications vraisemblables soient fournies. Ikram se documente en fait dans l'ouvrage de Leek paru en 1972 (The Human Remains from the Tomb of Tut‘ankham ūn, Oxford) en ce qui concerne cette érection, Leek s'étant lui-même basé sur les carnets de Carter et sur le journal inédit de Derry. L'argument n'est pas convainquant.

La couleur noire de la momie ensuite, due à l'abondance de résine, peut se comprendre selon Salima Ikram comme une autre tentative de le faire ressembler à Osiris qui est sombre comme la terre, comme le limon qui régénère les cultures.

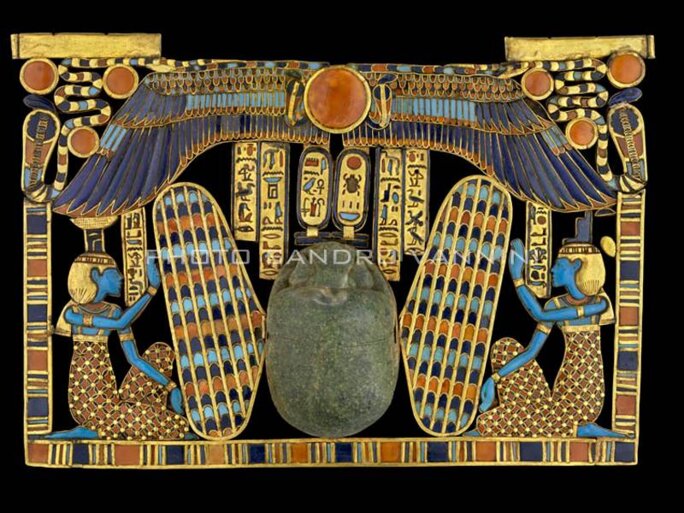

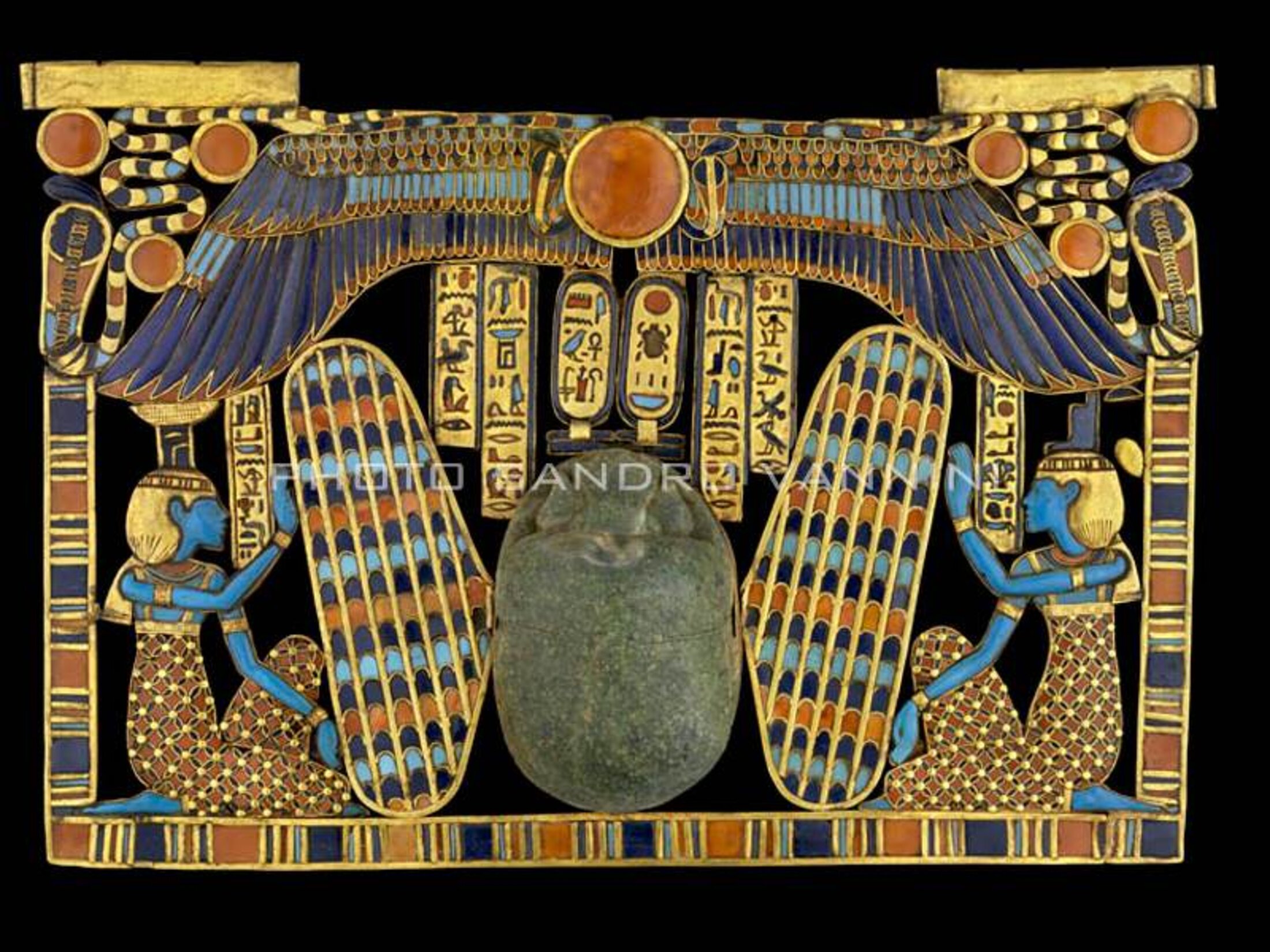

Enfin, l'absence de coeur n'est pas inhabituelle mais en général, un scarabée symbolique le remplace. Dans le cas de Toutânkhamon, Ikram veut y voir une référence à l'histoire d'Osiris, dont le frère Seth enterre le coeur après avoir démembré le corps. Néanmoins, si Carter n'a pas trouvé d'orthodoxe scarabée de substitution, il y avait bien dans la tombe et sur la momie plusieurs scarabées figurés dont celui du pectoral référencés 261m et 269a, remarquable car il comporte à la fois des symboles de résurrection solaire et de résurrection osirienne.

Agrandissement : Illustration 20

Si cependant la lecture de Rühli et Ikram est exacte, Toutânkhamon serait inhumé en ressemblance concrète avec Osiris, plutôt que simplement représenté embrassant Osiris ou lui faisant une offrande. Un cas unique dans la Vallée des Rois et il est intéressant de remarquer que Carter avait aussi noté dans ses carnets une certaine "osirification" du pharaon.

Enfin, les dégâts que l'on observe sur la cage thoracique de la momie, interprétés par Naunton comme provenant d'un accident de chariot, peuvent aussi se comprendre selon Ikram comme une allusion directe à la boucherie pratiquée par Seth sur le corps d'Osiris. De cette façon, la ressemblance serait plus forte, Toutânkhamon n'étant pas une simple momie emballée mais bien une image d'Osiris lui-même. Rien cependant n'appuie cette théorie de façon irréfutable.

A leur tour, les thèses de Rühli et Ikram ont été critiquées, notament par une source anonyme de la faculté d'archéologie à l'Université du Caire qui explique que les procédures de momification étaient en place depuis Mentouhotep (XIème dynastie) et qu'il n'était pas question de les modifier, même pour réinstaller le culte ancien, puisque la momification avait surtout à voir avec l'immortalité. Alors, s'agit-il de spéculations dans le but de se faire connaître, docteur Ikram? Selon l'égyptologue Mohamed Al-Biyali, l'absence de coeur n'aurait pas permis à Toutânkhamon de devenir un dieu dans l'au-delà. Il suggère que le scarabée de substitution a peut-être été caché par Carter lui-même. Ce à quoi Ikram a récemment répondu que Carter a catalogué toutes les pièces découvertes sur la momie. Comment alors ne peut-elle considérer le pectoral 261m comme suffisant? Enfin, nous voilà ramenés à la thèse de l'assassinat quand Al-Biyali affirme que l'excès de résine peut correspondre à une tentative de masquer les traces d'un meurtre, Toutânkhamon restant après tout le fils d'Akhenaton… Là aussi, il s'agit d'une hypothèse.

Il semble donc que le pharaon-enfant résiste encore et toujours à dévoiler tous ses secrets. A moins qu'il ne soit tout simplement impossible d'y voir clair au fur et à mesure qu'on s'approche toujours plus près du sujet. Les détails masquent l'ensemble… Le cas de Toutânkhamon illustre les difficultés de la paléopathologie: un individu, étudié en détail par tant de personnes différentes, produit des résultats parfois contradictoires, sans même parler des spéculations fantaisistes, conclut Frank Rühli lui-même.

Mais encore:

Dans le catalogue de Howard Carter, on trouve aussi le somptueux collier 267d qui porte en son centre une pierre remarquable. Carter note qu'il ne s'agit pas de calcédoine proprement dite mais d'une autre forme de silice, du verre des sables provenant de l'inhospitalier désert de Libye. Il fallait aux anciens Egyptiens parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour espérer trouver ce type de pierre. Or, le minerai semble d'origine extraterrestre, d'après l'étude des chercheurs italiens Giancarlo Negro et Vincenzo de Michele parue en 1999. Il serait le produit de l'impact d'une météorite ou d'une comète sur le sable. Alors que ce collier symbolise le voyage du soleil et de la lune dans le ciel, les anciens Egyptiens avaient-ils deviné la nature céleste de la pierre? demande le site Discovery news. D'autres chercheurs le considèrent bien comme fait de calcédoine.

Merci à Aude Gros de Beler pour ses relectures.

Bibliographie indicative

Dessoudeix M., Chronique de l'Egypte ancienne, Actes Sud, 2008.

Gros de Beler A., Toutânkhamon, Molière, 2000.

Hawass Z. et Vannini S., Le Trésor de Toutânkhamon, Imprimerie nationale, 2008.

Reeves N., The Complete Tutankhamun, Thames & Hudson, 1990 (traduit en français et actualisé sous le titre Toutânkhamon, Vie, mort et découverte d'un pharaon, Errance, 2003).

Reeves N. et Wilkinson R. H., The Complete Valley of the kings, Thames & Hudson, 2008.

Agrandissement : Illustration 22