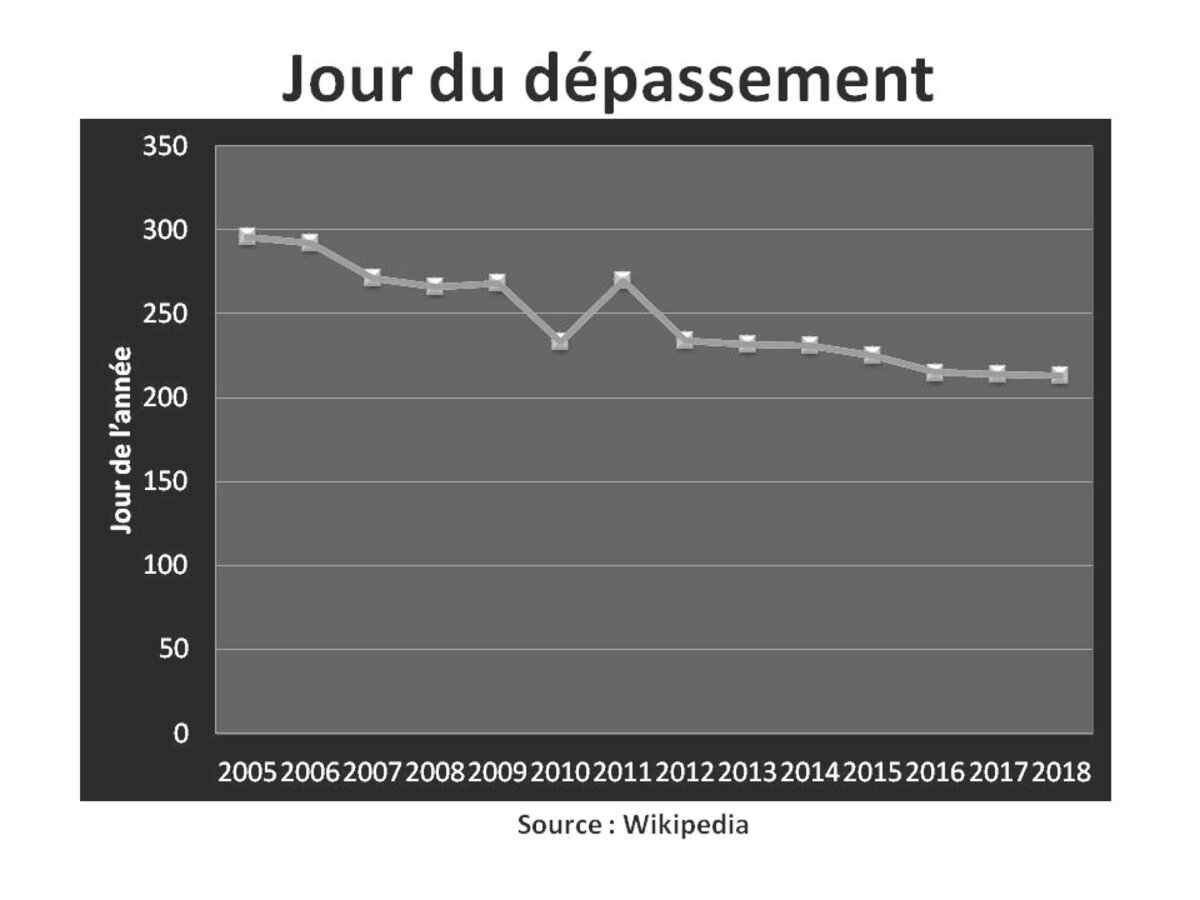

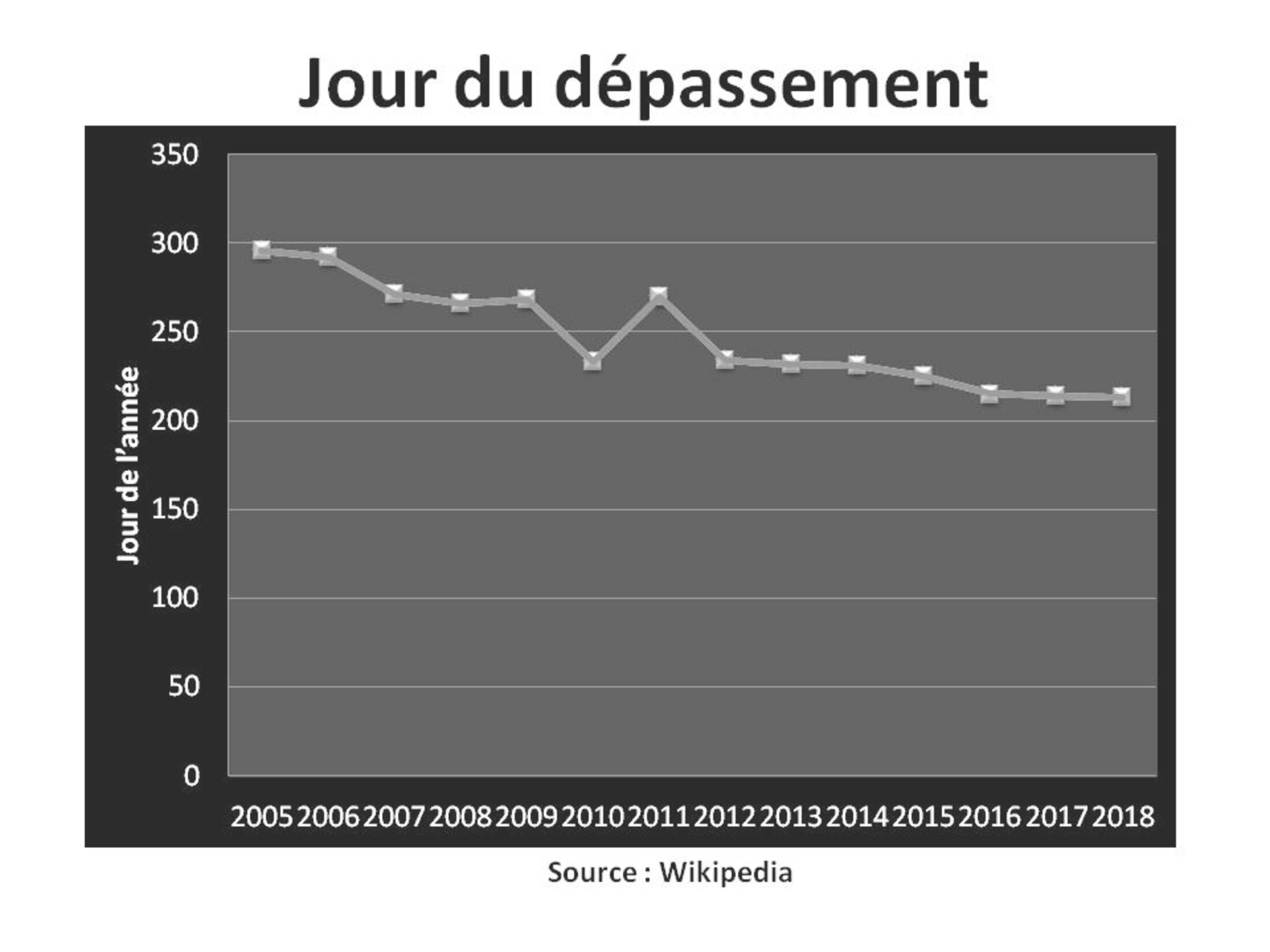

Agrandissement : Illustration 1

Ce mardi premier Août, on nous annonce que l'humanité a consommé l'ensemble des ressources renouvelables que la terre est capable de produire en une année. Pour que la terre retrouve ses ressources intactes l'année suivante, il faut qu'au plus tôt le 31 décembre, elle ait consommé l'équivalent de sa capacité de régénération annuelle. Ce "jour du dépassement", qui avait été calculé au 2 Août l'année dernière, ne cesse d'avancer dans le temps (graphique ci contre).

Les données fournies pas Libération vont plus loin dans l'analyse, car elles nous offrent une estimation pays par pays : ainsi, si l'ensemble du Monde vivait sur les mêmes standards que les Etats-Unis, le jour du dépassement serait fixé dès le 15 mars. La France est aussi un mauvais élève, si on considère qu'il faudrait 2,9 planètes comme la notre pour absorber notre consommation.

Le jour du dépassement, pour controversé et difficile a interpréter qu'il est, témoigne cependant d'une réalité : l'humanité est pour la biosphère un parasite à terme mortel. La différence avec les autres parasites, c'est que ces derniers évitent de tuer leur hôte trop rapidement, car cela signifie aussi leur mort. Dans la presse, parmi les scientifiques et même dans le grand public, il y a de moins en moins de climatosceptiques qui nient que le réchauffement climatique puisse être d'origine humaine. Mais si l'homme est un être doué de raison, il n'en est pas de même de sa classe politique téléguidée par la caste néo-libérale qui a entrepris de s'accaparer toutes les ressources de la planète avec une seule devise : tout et tout de suite. La controverse autour d'Europacity est de ce point de vue emblématique : le parasite s'appelle Mulliez, il a formé le dessein de faire main basse sur les terres agricoles les plus riches d'Ile de France pour y construire un projet dont l'empreinte carbone équivaudra à celle d'une ville comme Clermont Ferrand, sans parler des accroissements de température liée à la bétonisation. L’État soutient ce projet-catastrophe sous forme d'un détournement de la ligne 17 du Grand Paris et d'une gare qui ne servira qu'a desservir le projet -naturellement payé par le contribuable - sans même qu'on écoute les avis divergents qui prennent en considération le projet alternatif CARMA.

Le résultat de cette absence de gouvernance climatique est la succession accélérée de mauvaises nouvelles, la première d'entre elles étant une succession de canicules et d'incendies qui fait suite aux ouragans à répétition de l'hiver dernier. qui témoignent de l'accélération du réchauffement climatique. Celui-ci est confirmé par la carte du monde éditée le 28 Juillet par le journal du même nom : sur la majorité des continents, la température est en hausse avec un maximum dans l'antarctique (+2.8°) duquel résulte une fonte accélérée des glaciers impliquant pour l'avenir une montée des océans et la fragilisation déjà observée des littoraux.

Dans une interview au journal Le Monde, le climatologue Jean Jouzel se projette dans les années 2050 : selon ses dires, "on pourra arriver à 55°C en France". Les épisodes de canicule et les périodes de sécheresse constatées aujourd'hui dans les pays scandinaves ne sont que les signes avant-coureurs d'une situation beaucoup plus extrème : c'est dès la prochaine décennie que les pics de température à 45°C deviendront la norme. A la question "peut-on encore agir pour garder ce monde vivable", il fait mention du retard pris par la France sur les objectifs fixés par la COP21 et se dit "moins optimiste qu'après l'accord de Paris". "Il n'est pas encore trop tard pour agir, mais il va être très difficile de tenir l'objectif des deux degrés", ajoute-t-il en soulignant "le rôle important des villes pour lutter contre le réchauffement climatique".

Alternatives Économiques fait, pays par pays "l'état des lieux" en Europe, sous forme de trois graphiques présentés dans l'article en lien.

Huit pays (Finlande, Danemark, Grande Bretagne, Irlande, Suède, Belgique, Lettonie, Italie) ont fait baisser leurs émissions de CO2 entre 2016 et 2017dans des proportions allant de -0.5% à -5.9%. Dans tous les autres pays, le bilan carbone est en augmentation, les deux plus importants en CO2 émis - Allemagne et France - accusant une augmentation de leur empreinte carbone de 2.2 et 2,4% respectivement.

Pour tenir l'objectif fixé à la COP21, l'Europe doit baisser ses émissions de CO2 de 3,9%, les États-Unis de 4,4% et la Chine de 0,9% annuellement. Après une légère baisse en 2016 (insuffisante pour tenir les objectifs), "l'effet COP21" semble avoir complètement disparu et les émissions de CO2 repartent à la hausse pour l'Europe (+1,9%) et la Chine (+2,1%). Il faut cependant noter qu'en 1977, l'empreinte carbone des Etats-Unis n'a pas augmenté malgré une croissance de 2,3%. Il semble donc que, très temporairement, l'Amérique ait réussi le "découplage" entre la croissance de l'économie et celle des émissions de CO2. Mais, si la croissance annoncée aux États-Unis se confirme, le "découplage" sera, au mieux, relatif.

Cette notion de découplage a été explicitée dans un livre de Tim Jackson (prosperity without growth) et nous l'avons commentée dans un précédent billet de blog : il y a découplage absolu lorsque la croissance ne s'accompagne pas d'un accroissement de l'empreinte carbone. Si l'empreinte carbone augmente moins vite que la croissance, le découplage est relatif. Le découplage est obtenu soit pas des économies d'énergie, soit par des moyens technologiques. Ici, il faudrait s'inspirer de l'exemple islandais, qui s'est fixé pour objectif d'être le premier pays à empreinte carbone nulle en misant sur des technologies inexploitées ou sous-exploitées ailleurs, comme le moteur à hydrogène ou la géothermie. Bien sur, toutes les solutions ne sont pas transposables d'un petit pays de 400000 habitants à un ensemble de 60 millions. Mais certaines solutions technologiques sont à notre portée : la géothermie pourrait "venir au secours de nos territoires", au moins dans certaines zones comme l'ile de France ou l'Alsace. De même, on pourrait tirer profit de la longueur de nos côtes et de la force de nos courants marins pour exploiter ceux-ci grâce à l'implantation d'hydroliennes ; ces deux sources d'énergie ont l'avantage, par rapport à beaucoup d'autres, d'être à la fois inépuisables et parfaitement prévisibles. Mais il n'y aura pas de découplage possible tant que l'Europe sera à la traine : le troisième graphique montre que l'intensité énergétique de l'Union (rapport entre la consommation d'énergie et le PIB) a décru de 1,6% en 2017 pour l'Europe, contre 3,2% pour atteindre les objectifs de la COP21. La France et l'Allemagne sont dans cette moyenne (respectivement 3,2% er 3,6%). Pour l'Europe, il existe donc bien un découplage, mais, tant qu'il est relatif, il n'y a aucune amélioration à espérer sur le front du climat. Et pour qu'il devienne absolu, il ne suffira pas de modifier les comportements individuels, comme le préconise Nicolas Hulot dans un article de Libération titré "le Gouvernement parle sans agir" : on ne peut pas prétendre limiter l'empreinte carbone du transport sans remplacer le routier par le ferroviaire, ce qui - on le sait - n'est pas la politique de la SNCF. On ne peut pas vouloir inciter les français à abandonner leur voiture pour aller au travail sans des transports en commun qui ne soient pas saturés. On ne peut pas suggérer de renoncer au transport en avion sans renoncer aussi à la manne touristique qui, nous dit-on, est en croissance.

Ce dernier exemple montre que sans s'attaquer aux fondements même de cette économie adorant le veau d'or de la croissance, il n'y aura pas d'inversion de tendance possible. Cela passe aussi par des investissements massifs en faveur des moyens technologiques qui peuvent accélérer le découplage, ce qui ne peut se faire que par l'intermédiaire des états, car ces investissements, ne sont pas assez immédiatement rentables pour intérsser le privé. Cela est impossible avec les politiques d'austérité budgétaire pratiquées en Europe, tout autant qu'avec les mesures visant à diminuer la contribution fiscale des plus riches : Pour financer cet effort en faveur du climat, le bon sens (et accessoirement la justice) consisterait à aller chercher l'argent là où il est. Mais vouloir changer aussi rapidement les fondamentaux du système économique; c'est comme vouloir arrêter en quelques mètres une voiture lancée à 300 km/h. Et cela ne pourra se faire qu'avec un consensus mondial qui n'existe pas aujourd'hui.