Ces propositions sont véhiculées par "capitalisme et idéologie", dernier ouvrage de Thomas Piketty. Le livre démontre d'abord que toutes les sociétés étaient organisées, avant le 19ème siècle, selon le même schéma "trifonctionnel" : une classe guerrière, une classe religieuse, une classe besogneuse : dans les pays d'Europe, la noblesse, le clergé et le tiers état (artisans, ouvriers, agriculteurs). On retrouve également cette structure dans les pays d'Orient (Inde, Japon, Chine). Partout, les sociétés trifonctionnelles concentrent la propriété et une part importante des fonctions régaliennes entre les mains des deux classes dominantes, jusqu'aux idées des lumières et aux bouleversements révolutionnaires qui suivent (guerre d'indépendance américaine, révolution française...). Avec le déclin des prérogatives nobiliaires et cléricales s'opère une dissociation des pouvoirs régaliens désormais exercés par les états et de la propriété qui reste aux mains des particuliers et de l’actionnariat des entreprises. Les sociétés "propriétaristes" qui émergent sont appelées ainsi parce qu'elles sacralisent la propriété immobilière et mobilière, agricole et industrielle : ainsi, au moment de l'abolition de l'esclavage, la France et la Grande Bretagne choisissent d'indemniser les propriétaires pour la perte de leurs esclaves plutôt que le préjudice subi par ces derniers de génération en génération. La contagion du "propriétarisme" gagne ensuite d'autres pays d'Afrique et d'Asie sous l'effet de la colonisation. L'étape suivante de cette évolution est la collectivisation des moyens de production, qui marquera l'avènement du communisme dans les pays de l'est européen et la Chine, avant l'effondrement du communisme soviétique et la propriétarisation croissante de l'économie chinoise. Partout, depuis la chute du mur de Berlin, le capitalisme triomphant propage et impose son orthodoxie ultralibérale.

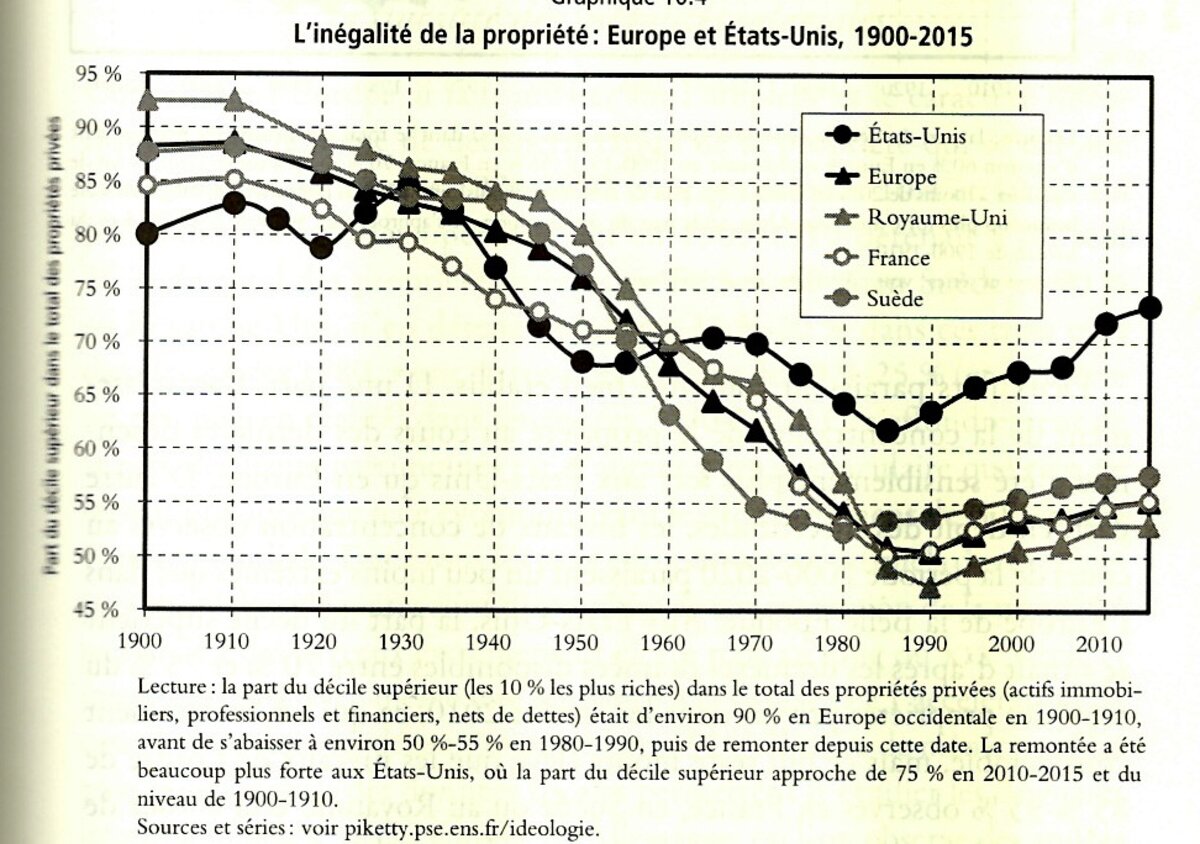

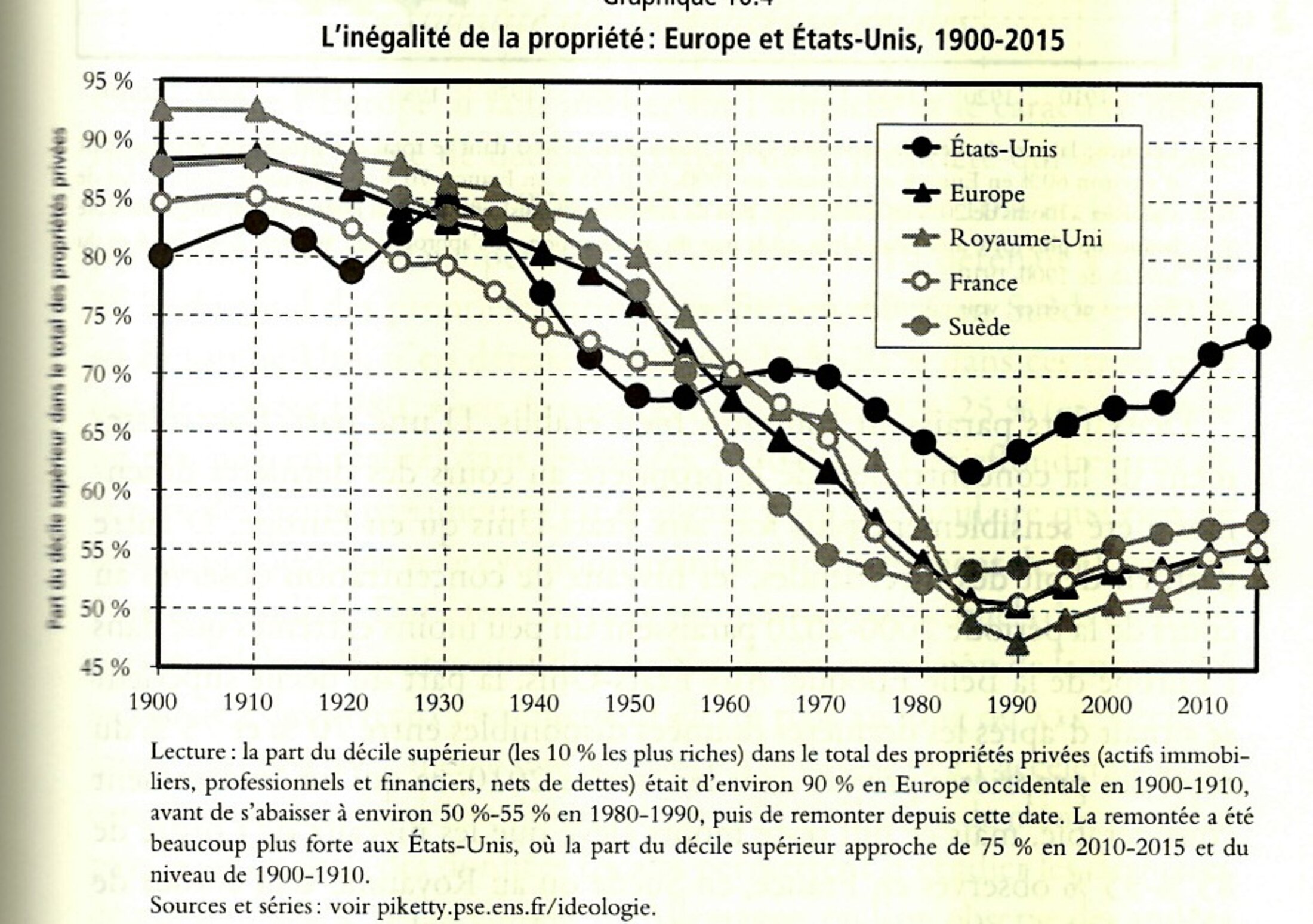

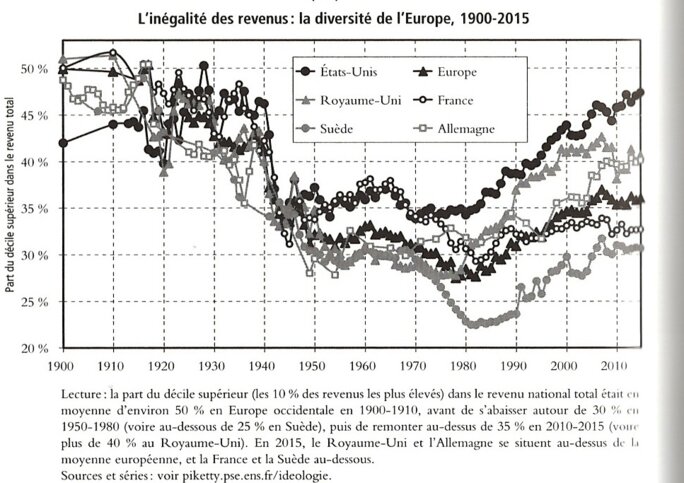

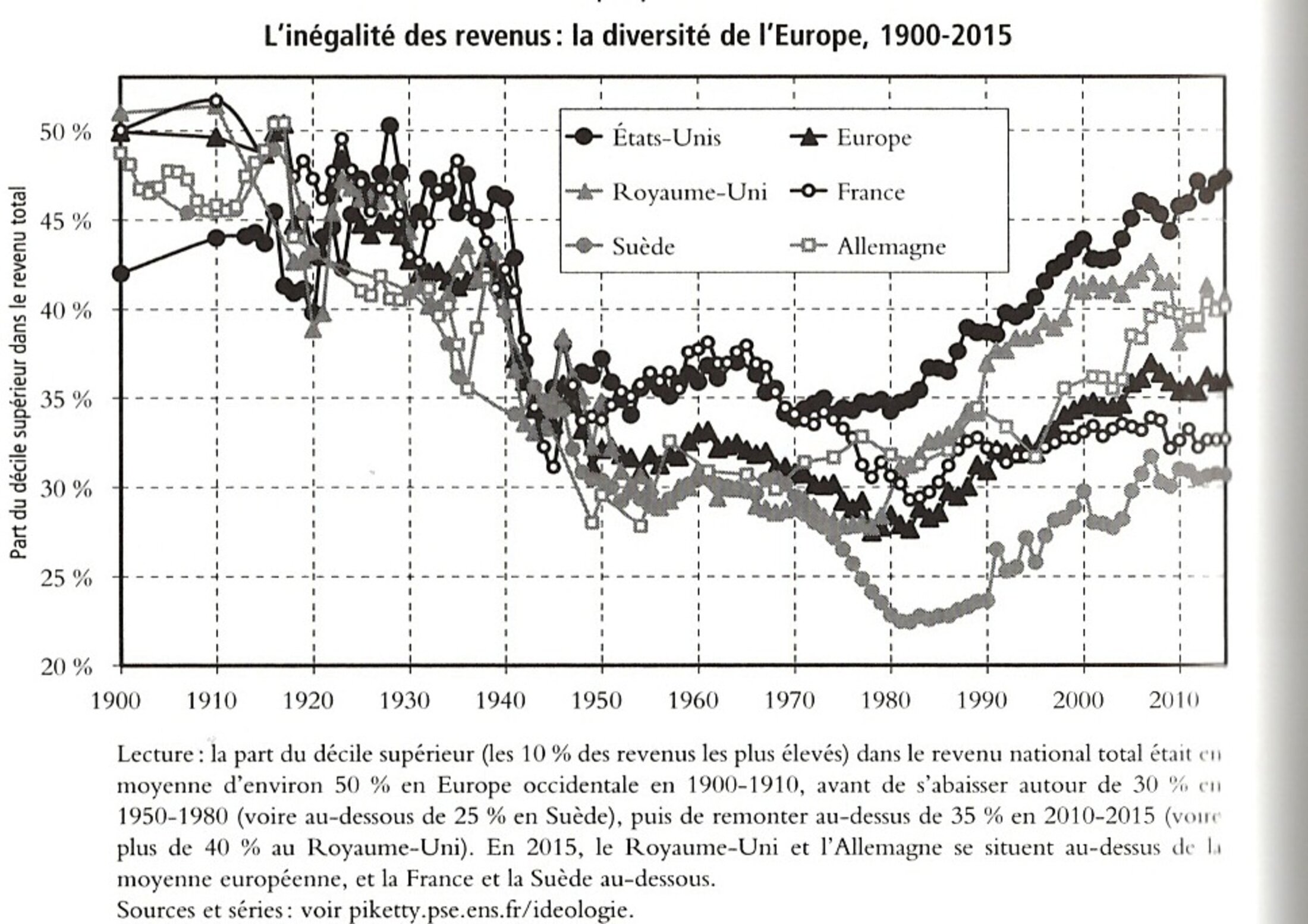

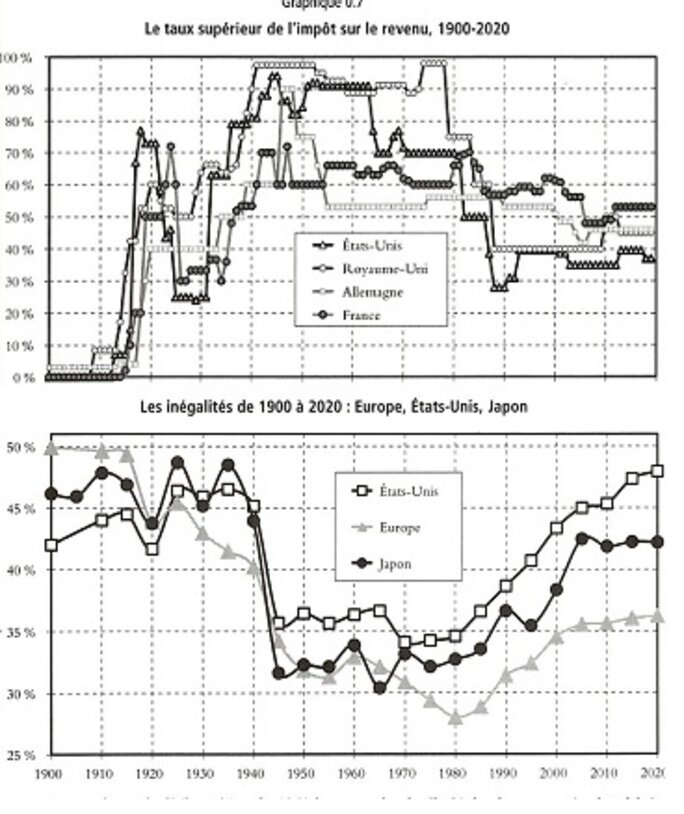

Les graphiques ci-dessous, tirés de l'ouvrage de Thomas Piketty, montrent l'évolution de la part du décile le plus riche en termes de propriété et de revenu entre 1900 et 2015 dans plusieurs pays d'Europe et aux États Unis. On note qu'au début du 20ème siècle, l'Europe était plus inégalitaire que les États-Unis tant en terme de propriété que de revenus. Dans tous les pays, on observe, dès le début des années 20, une amorce de baisse des inégalités qui se confirme après la deuxième guerre mondiale, avec une remontée au début des années 1990, sans que toutefois la concentration des richesses ne retrouve le niveau qui était le sien au début du 20ème siècle. La comparaison entre les États-Unis et l'Europe fait apparaître un autre point important : les États-Unis du 21ème siècle sont devenus plus inégalitaires que chacun des pays d'Europe portés sur les graphiques.

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Pour expliquer cette évolution égalitaire qui prend place après les deux guerres mondiales, on pense, bien sûr, aux destructions engendrées dans les zones de combat. Cela est vrai pour les pays ayant subi les destructions les plus importantes et pourtant c'est loin d'être le seul facteur, ni même le plus important : le capital des plus riches a également décru sous l'effet d'expropriations, l'exemple le plus célèbre étant celui des emprunts russes au moment de la révolution d'octobre. Le grand capital a du également faire face à un choc fiscal : dès la fin de la première guerre mondiale, les états ont mis en place des impôts à forte progressivité, y compris en France où la chambre bleu horizon, pourtant la plus réactionnaire de l'histoire de la République, a compris que le slogan "l'Allemagne paiera" ne suffirait pas. Les taux supérieurs d'imposition sur le revenu sont montés temporairement autour de 70% en France et aux États-Unis après la première guerre mondiale et, de façon plus durable, après la seconde guerre mondiale dans les principaux pays d'Europe et aux États-Unis, où la tranche la plus élevée était imposée à 90% ou plus de 1941 à 1980 (diagramme ci-dessous). Enfin, la crise de 1929 et le "New Deal" de Roosevelt ont contribué à faire décroître la part des plus riches.

Les données apparaissant dans les diagrammes suggèrent que les inégalités ne sont pas une fatalité et peuvent être combattues avec succès par une politique volontariste de redistribution de la part des États, qui a existé jusqu'en 1980, date de l'arrivée de Reagan au pouvoir. Dans les quatre ans qui suivent, on observe aux États-Unis une baisse de la contribution fiscale des plus riches et plus tard en Europe, sous l'effet de la libre circulation des capitaux qui, de surcroit, favorise l'évasion fiscale. Trois facteurs au moins ont contribué à la mondialisation de cet état de choses : d'abord la puissance américaine, capable d'imposer ses choix au monde entier ; il y a aussi l'affaiblissement, puis la chute du communisme, qui était un frein important aux excès du capitalisme, par la peur d'une révolution prolétarienne que dès la fin de la première guerre mondiale, elle inspirait aux pouvoirs politiques. L'Union Européenne, quant à elle, était engluée dans ses traités - en particulier la règle de l'unanimité fiscale en Europe - et n'a jamais été capable de réclamer que soit institué au moins un échange d'informations à l'usage du fisc en contrepartie de la libre circulation des capitaux. Et le résultat de ces conjonctions d'évènements est bien visible sur les courbes : à partir de 1985, on voit s'accentuer la remontée des inégalités.

Thomas Piketty détaille ses propositions dans un entretien accordé au magazine "Alternatives Économiques". Elles sont orientées sur deux grands axes : propriété sociale ("Il est important de donner une vraie place aux salariés dans la direction des entreprises") propriété temporaire ("L'idée qu'une seule personne puisse posséder plusieurs milliards d'euro est difficile à justifier") et héritage pour tous ("Dans nos sociétés vieillissantes, le pouvoir économique est de plus en plus contrôlé par les plus âgés").

La propriété sociale tend à accroitre la part de pouvoir des salariés dans les entreprises en allouant la moitié des voix à leurs représentants dans les instances des entreprises et en plafonnant les droits de vote des actionnaires les plus importants. C'est déjà ce qui se passe en Europe du Nord, alors qu'en France, l'influence des salariés se limite aux consultations de Comités d'Entreprise qui, au final, ne sont pas décisionnaires. Selon Thomas Piketty, pour que le pouvoir des salariés puisse contrebalancer celui des actionnaires qui décident de tout, une petite partie d'actionnariat salarié "pourrait faire basculer le pouvoir de leur côté".

La propriété temporaire est une autre piste : Pour Piketty, la concentration de plusieurs milliards d'euro dans les mains d'un seul individu "est difficile à justifier" : l'économiste mentionne que le patrimoine moyen par adulte est en France d'un peu moins que 200000 euro et propose de créer un outil fiscal pour limiter la propriété dans l'ampleur et dans la durée, sans pour autant revenir à la radicalité des révolutions communistes : en dessous de la moyenne, que l'économiste évalue à 200000 euro, le taux d'imposition sur la propriété et les successions serait de l'ordre de 0,1%, avec une progressivité au delà de ce seuil qui pourrait aller jusqu'à un taux marginal de 90% pour les patrimoines dépassant 10000 fois la moyenne. Les taux d'imposition qui ont été pratiqués jusqu'aux années 1980 ont conduit à une redistribution sans être pour autant un obstacle à la croissance. Les recettes fiscales ainsi récupérées permettraient de financer une nouvelle mesure sociale, avec l'idée d'un héritage minimum de 120000 euro pour toute personne de plus de 25 ans, distribué par l’État. Cette "socialisation de l'héritage" permettrait de mieux équilibrer entre les générations.

Ces propositions sont-elles utopistes ? Sans aucun doute, si les sociétés ne renoncent pas, de façon généralisée, à la sacralisation de la propriété. Les signes avant-coureurs de l'après-COVID laissent plutôt croire à une aggravation des inégalités : il y a d'abord le déficit de la Sécurité sociale dont, selon Catherine Perret, numéro 2 de la CGT, "ce sont les salariés et les retraités qui paieront la facture". Devant l'annonce d'un déficit abyssal des caisses de retraite pour la fin de l'année, le Gouvernement remet sur le métier la réforme du système et l'introduction d'un système à points, avec les conséquences observées dans le modèle d'origine, la Suède, sur le niveau des pensions. C'est aussi l'heure des accords de performance collective (APC) prévoyant des baisses de salaires, souvent négociés dans un contexte de chantage à l'emploi. Le fait que des engagements de maintien des emplois soient prévus dans les accords ne change rien car depuis Calberson et Alstom, on sait ce que valent ces clauses de sauvegarde de l'emploi. C'est donc à juste titre que le secrétaire général de Force Ouvrière déclare : "généraliser ces accords, c'est orchestrer une baisse de salaires". Les APC ne seront donc digérables par les salariés que s'ils ne sont pas une porte ouverte vers une aggravation du partage des profits, ce qui implique qu'ils soient assortis d'une interdiction rigoureuse de servir des dividendes et d'un gel des primes et bonus des dirigeants.

Le rétablissement de l'ISF n'est pas non plus à l'ordre du jour :Bruno Lemaire a qualifié cette éventuelle mesure de "démagogique" et, de fait, il s'agirait d'une action purement symbolique si la participation des plus riches se limitait à cela. La flat tax doit aussi être abolie et les produits du capital taxés au même taux que les revenus du travail. Car, ISF ou pas, "on n'aborde pas une récession à deux chiffres sans assurer un minimum de cohésion sociale" (Le Monde du 10 juin 2020). Et pour assurer cette cohésion, un changement de paradigme est peut-être irréaliste et surement incontournable.

Cela devrait être un incontournable principe dicté par le seul bon sens : prendre l'argent là où il est, comme le préconisait Vauban à la fin du règne de Louis XIV contre les parasites des sociétés trifonctionnelles et aujourd'hui Piketty contre l'injustice fiscale à l'avantage éhonté des ploutocrates des sociétés propriétaristes. En l'absence d'une participation significative des plus riches pour faire face aux dépenses colossales et aux manques à gagner provoquées par la crise sanitaire, toute mesure prise contre les intérêts des salariés et des retraités ne peut que faire figure de spoliation. Si le Gouvernement néglige cette réalité, il peut s'attendre à des insurrections sociales auprès desquelles l'épisode des gilets jaunes n'aura été qu'une aimable plaisanterie.