Agrandissement : Illustration 1

C'était le constat fait dès la deuxième édition du rapport Meadows il y a trente ans : la consommation humaine dépasse les ressources que la terre peut nous fournir. Les spécialistes consultés dans les précédents épisodes de ce podcast nous parlent unanimement de destruction des écosystèmes et des cycles naturels dont dépend notre survie, d'érosion de la fertilité des sols, d'effondrement de la biodiversité terrestre et marine, de raréfaction de l'eau, d'explosion des gaz à effet de serre et de bouleversement irréversible du climat, d'année en année toujours plus intense. Alors avons-nous déjà dépassé la ligne rouge ou est-il encore temps d'agir.

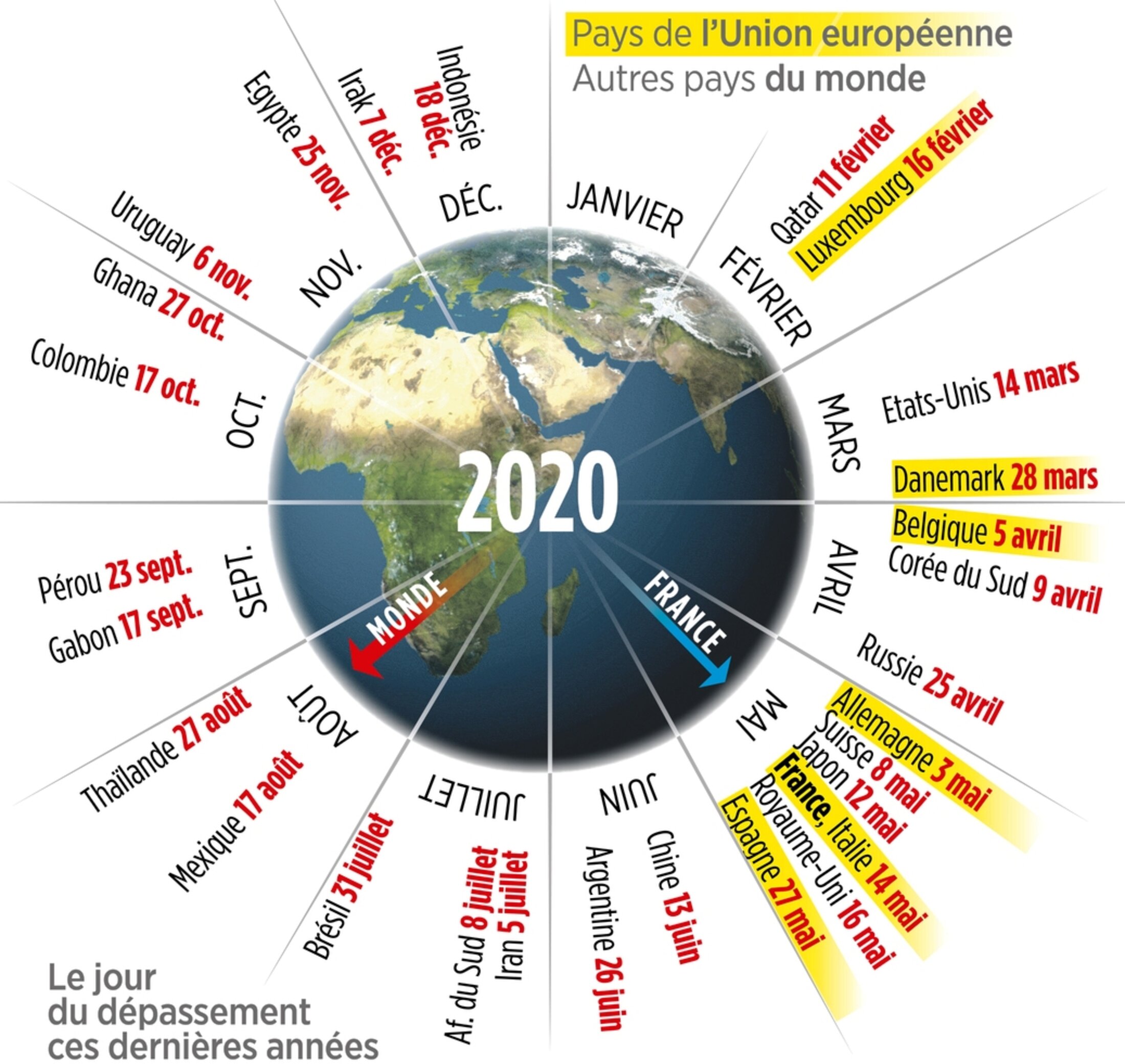

D'abord interrogé sur la notion essentielle de "jour du dépassement" et sur la façon dont il est calculé, Aurélien Boutaud explique que cette notion émane du rapport entre deux données : l'empreinte écologique, - exprimée initialement en termes de surfaces dont une ville a besoin pour pérenniser ses ressources et assimiler ses déchets, en particulier le CO2 issu de la combustion des énergies fossiles - et les surfaces réellement disponibles.

Ce concept, qui exclut les ressources minières et énergétiques non renouvelables, est étendu ensuite à l'échelle d'un pays, puis de la planète De cette comparaison émerge une date, calculée annuellement : celle à partir de laquelle la sollicitation des ressources renouvelables (poissons, forêts, eau, etc.) excède les possibilités de régénération. Le jour du dépassement, calculé depuis les années 1970,

survient de plus en plus tôt (voir graphique ci-dessous). En 2021, c'était le 29 juillet et l'Humanité a vécu à crédit pendant cinq mois sur les ressources futures.

Pourquoi ce jour du dépassement survient-il, à l'exception de 2020 marquée par la crise sanitaire - de plus en plus tôt chaque année ? deux facteurs entrent en ligne de compte : une tendance à consommer croissante et la démographie mondiale, qui réduit la "part du gâteau" octroyée à chacun. Appliqué à chaque pays le jour du dépassement met en évidence des disparités importantes : les records de l'empreinte écologique par habitant sont sans surprise les pays industriels gros producteurs d'énergie et gros consommateurs de produits manufacturés : pays pétroliers du golfe, suivis par l'Amérique du Nord et l'Australie. Certains pays (Inde, Chine) ont une empreinte par habitant moins élevée, mais une empreinte globale importante en raison de leur démographie. D'autres (Cuba. Costa Rica) apparaissent plus en adéquation avec ce que la planète peut offrir en termes de ressources et, sans surprise encore, les pays les plus pauvres ont ceux qui ont l'empreinte écologique la moins élevée. En termes de responsabilité historique de chacun d'entre eux, ce sont les pays occidentaux qui arrivent en tête, en raison de leur modèle économique déjà ancien et de l'appropriation des ressources des autres par le moyen de la colonisation. Il y a aussi ceux qui cherchent à imiter notre modèle et nous rattrapent progressivement.

Les pays de l'Union Européenne (voir graphique ci-dessous) figurent parmi les "mauvais élèves" : Si tous les hommes vivaient comme les français, ce serait en 95 jours que la planète aurait consommé les ressources renouvelables sur une année. Interrogé sur le détail de cette consommation, le spécialiste répond qu'un gros quart est lié à l'alimentation et un autre au transport. La petite moitié restante est liée aux consommations individuelles et collectives, parmi lesquelles il ne faut pas oublier le fonctionnement des services publics à hauteur de 15%.

Agrandissement : Illustration 4

Pour comprendre le sens des principales notions utilisées par les associations et les économistes, Audrey Boehly interroge sur l'historique du courant de pensée concernant la préservation des ressources naturelles. La réponse d'Aurélien Boutaud laisse entendre que l'attention à la nature est beaucoup plus ancienne qu'on le croit, mais qu'elle a été largement éclipsée par les courants philosophiques du 17ème et 18ème siècle, avec l'idée d'une vision anthropocentrique et utilitariste de la nature, exprimée entre autres par Descartes et par Bacon. Dès 1962, la publication du livre précurseur "silent spring" de Rachel Carson met en lumière les méfaits des pesticides. Et c'est au début des années 1970, à la faveur de la prise de conscience résultant du rapport Meadows, qu'on voit la montée en puissance de l'écologie et l'émergence des associations environnementales les Amis de la Terre, Greenpeace et WWF. La question des limites de la croissance est alors posée jusqu'au niveau des Nations Unies, suite à la prise de conscience de la nécessité de réponses internationales aux problématiques environnementales.

En 1972, la conférence de Stockholm est le premier acte d'une réflexion qui amènera, quinze ans plus tard, à la notion de développement durable. Mais elle est également marquée par les premières frictions entre pays du Nord et pays du Sud, ces derniers opposant à des mesures contraignantes de protection de la nature l'impératif de leur développement social et économique. Pour les pays riches, ce sont les impératifs de protection de l'emploi qui sont d'abord pris en considération. Le spécialiste chiffre à 2% par an le taux de croissance permettant d'absorber les gains de productivité et de préserver l'emploi. Du fait du caractère exponentiel de la croissance, cela signifie une multiplication par 6 à 7 de la croissance et de la consommation équivalente en un siècle. Ces données, impliquent une rupture technologique phénoménale qui fait entrer la notion même de développement durable dans le domaine de la science-fiction;

Ici s'imposent une série de pourquoi : pourquoi Monsanto et Bayer ont-ils pu empoisonner la planète malgré les révélations de silent spring ? Pourquoi le rapport Meadows, malgré l'impact qu'il a eu à sa sortie, a-t-il été mis sous le boisseau pendant près de cinquante ans ? Pourquoi a-t-on continué d'épuiser les ressources aux dépens des générations futures ? La réponse tient à une divergence entretenue par les économistes de l'école néoclassique déjà évoquée par Gaël Giraud dans le premier épisode de la série : pour eux, le problème n'est pas tant la limite des ressources que la possibilité de léguer à nos descendants la capacité de produire de la richesse par la substitution d'un "capital technologie" au "capital nature" en voie d'épuisement. Les environnementalistes répondent que ce dernier capital est irremplaçable et que cette notion de substituabilité scientifiquement infondée ne sert qu'à justifier l'absence de remise en question du modèle dominant. Dans ce modèle fondé sur le dogme de croissance illimitée de la consommation, toute tentative technologique pour en réduire l'impact expose à un "effet rebond". A titre d'exemples déjà évoqués dans les épisodes précédents, la recherche d'une plus grande efficacité énergétique dans le domaine de l'aviation ou de l'automobile est compensée par une augmentation de la consommation qui maintient les gaz à effet de serre à un niveau élevé. Et, à long terme, les tentatives de compenser une baisse de rendement par des moyens technologiques, comme dans la pratique de l'agriculture intensive, ne sera que palliative, car elle augmente la pression portée sur l'environnement jusqu'à la décompensation finale.

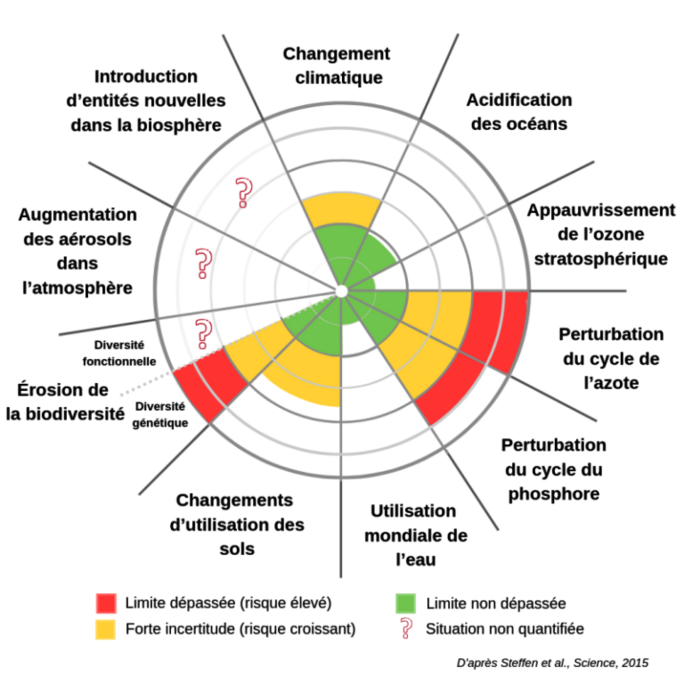

La stabilité et la résilience de l'ensemble terrestre sont régulées par neuf grands équilibres pour lesquelles sont déterminées des limites (points de bascule) dont le dépassement comporte un risque d'irréversibilité lié à l'activation de boucles de rétroactions positives. La définition de ces "limites planétaires", dont certaines sont déjà dépassées et d'autres dans la zone d'incertitude (figure ci-dessous) permet de prédire l'impact d'une modification sur l'ensemble des neuf paramètres : à titre d'exemple, si on se focalise sur la question des changements climatiques, on peut être amené à proposer des solutions qui auront des impacts sur d'autres limites planétaires : ainsi, un processus qui réduirait le réchauffement climatique sans diminution du CO2 atmosphérique aggraverait l'acidification des océans. Donc, seule une approche transversale permet de traiter dans son intégralité cette question des limites planétaires.

Parmi les neuf limites planétaires, l'appauvrissement de la couche d'ozone est aujourd'hui dans la zone verte des équilibres bien maîtrisées, en raison d'une action internationale concertée qui a attaqué le problème à sa racine : la production des gaz chlorés qui détruisaient l'ozone. C'est un exemple de solution par la technologie qui a permis la substitution à ces gaz chlorés. Il apparaît cependant impossible de traiter le changement climatique par la même approche car aucune énergie renouvelable n'est en mesure d'assurer une transition massive vers un monde décarboné. Il faudra donc impérativement réduire l'usage des énergies fossiles.

Agrandissement : Illustration 5

Préserver les ressources du futur, c'est diviser par deux l'empreinte écologique mondiale - par au moins trois pour les pays riches, auxquels incombe aussi la responsabilité d'améliorer la situation des pays pauvres. Tel est l'ordre de grandeur pour une réduction efficace. Deux gros secteurs représentent l'essentiel de cette empreinte : Comme ressource non renouvelable, la consommation d'énergies fossiles n'entre qu'indirectement dans l'évaluation du jour du dépassement, par le critère de la capacité à assimiler les déchets.Mais pour Aurélien Boutaud, il faudra apprendre à se passer de ces énergies. Le deuxième levier sur lequel agir concerne la production agricole, avec l'impact de la production de viande qui mobilise les trois quarts des terres. Un changement radical de mode de vie dans les pays riches est incontournable mais, pour nécessaires qu'elles soient, les initiatives individuelles ne suffiront pas : changer de modes de production, mettre en place des technologies adjuvantes sans tout miser sur elles, réglementer la production de produits polluants et mettre en place des structures de recyclage, ce sont des mesures qui ne seront efficaces qu'encadrées par l’État et les collectivités locales.

La fin de l'entretien porte sur l'exemple de l'ile de Pâques, une civilisation qui, après avoir érigé ces fameuses statues, se serait effondrée à la suite d'un déboisement massif et incontrôlé. Dans ce microcosme, un point de bascule aurait été franchi, la forêt ne pouvant plus se régénérer. Les pascuans n'avaient pas l'aide de la science et ont peut-être compris trop tard ou pas du tout. Et le mot de la fin reste à Aurélien Boutaud : 'Maintenant, nous savons, reste à faire".

LIEN VERS LE PODCAST : https://podcasts-francais.fr/podcast/dernieres-limites

POUR EN SAVOIR PLUS :

Agrandissement : Illustration 6