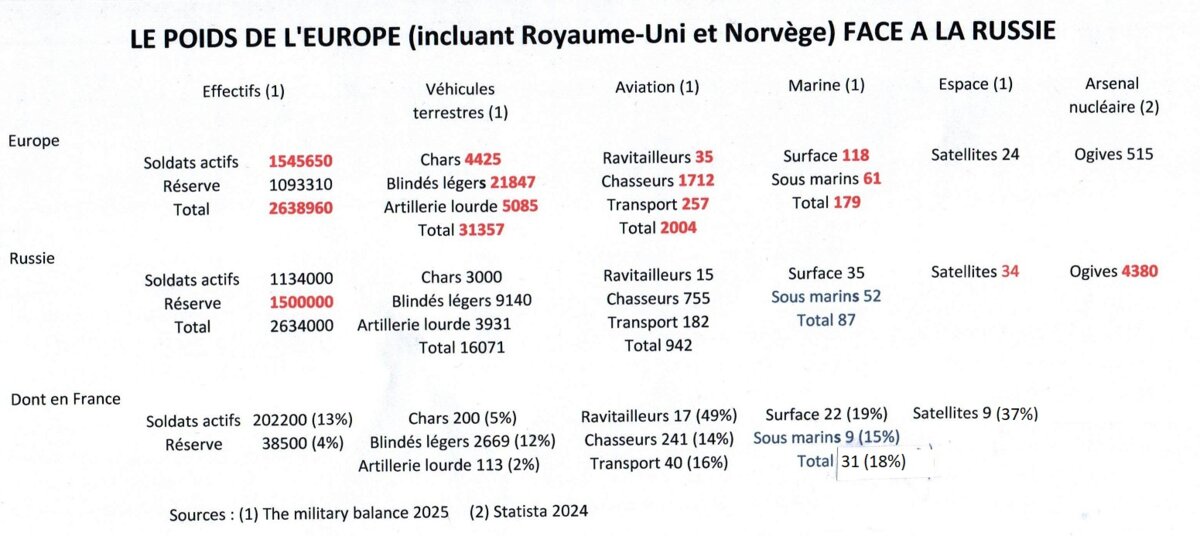

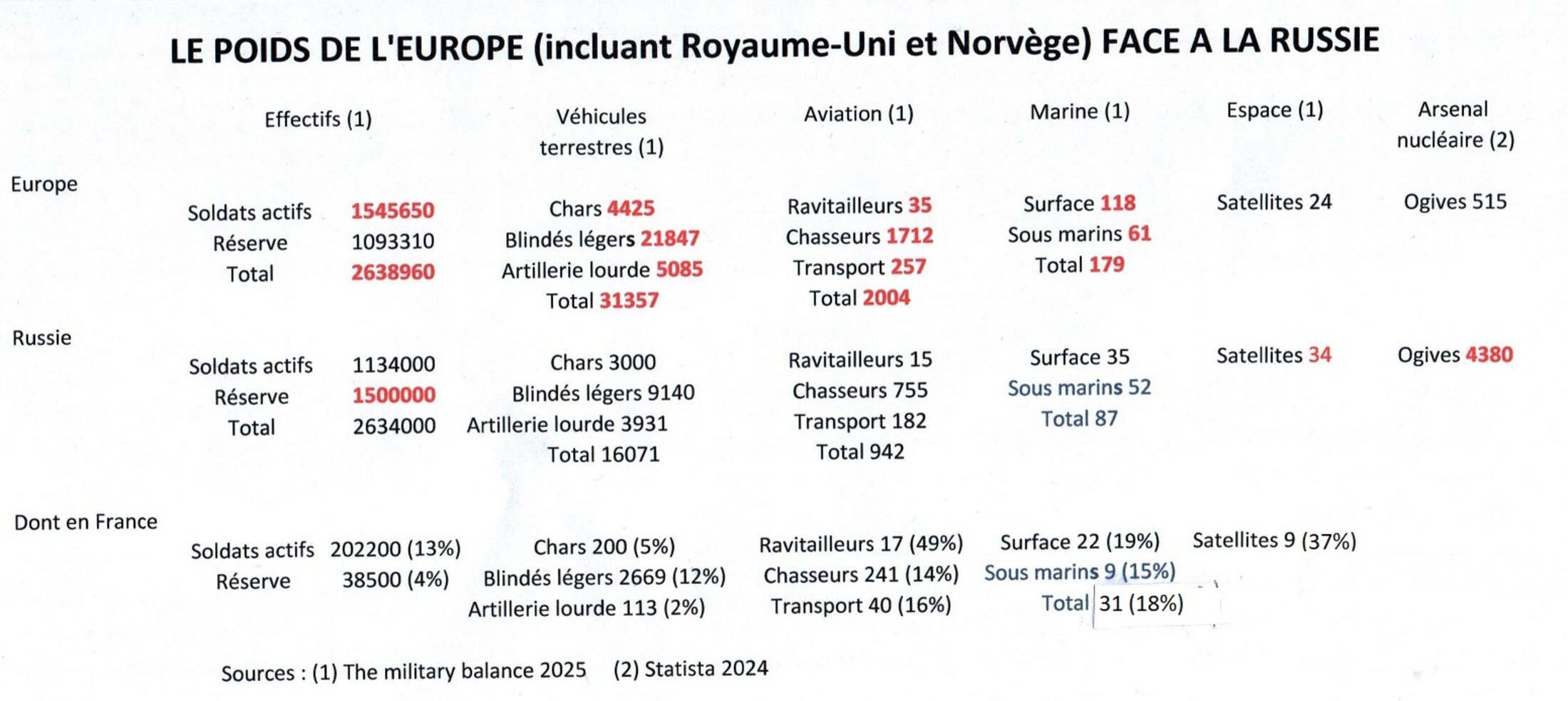

Agrandissement : Illustration 1

Ces données, qui pourraient faire croire à une supériorité de l'Europe au moins en matière d'armes conventionnelles (terrestres, aviation, marine), ne doivent pas faire illusion : le talon d'Achille de l'Union réside dans la capacité industrielle d'une Russie déjà convertie à l'économie de guerre, alors que celle de l'Europe n'est encore que balbutiante et les investissements (800 milliards de dollars) insuffisants sur le long terme. Or les données concernant la capacité de l'industrie d'armement à répondre aux besoins suscités par le bouleversement géopolitique actuel révèlent de nombreuses lacunes. Les données pourraient d'autant plus rapidement s'inverser en faveur du Kremlin que l'effort de guerre russe bénéficie de trois fournisseurs d'armes : la Chine, la Corée du Nord et l'Iran.

La question du réarmement de l'Europe suscite de nombreuses questions à résoudre: d'abord celle des équipements de défense à fabriquer en priorité : le tableau ci-dessus fait état de déficits européens en matière de satellites de renseignements et d'arsenal nucléaire, mais ces déficiences existent aussi dans d'autres secteurs : commande de drones à distance, missiles de longue portée, défense aérienne non-adaptée aux agressions par missiles ou drones.

L'interview d'Olivier Schmitt, mis en lien plus haut pointe également les aspects "immatériels" de notre faiblesse en matière de défense : aucun Eisenhower ne s'est révélé capable de coordonner une opération de grande envergure et les limites de nos compétences en matière de commandement militaire se situent au mieux au niveau général de division, alors que le niveau qui permettrait de répondre à une agression russe se situe au moins à celui de général d'armée. Même si, à en juger par les résultats acquis sur le terrain par l'armée russe, on peut penser qu'il en est de même dans le camp adverse. De plus, l'entreprise de réarmement européen demande un changement de paradigme pour une industrie essentiellement tournée vers l'export : recentrage sur la production d'équipements correspondant aux besoins énoncés plus haut, coordination stratégique entre les états, difficultés de recruter du personnel qualifié dans le secteur de la défense, coordination entre les start-up du civil à l'origine de certains équipements (drones, intelligence artificielle...) et les "acteurs historiques" de l'industrie de défense.

L'urgence s'exprime dans un rapport des services de renseignements danois :une fois tombé le rempart de la résilience ukrainienne face aux attaques russes, le Kremlin prépare la guerre contre l'Europe dans un délai de cinq ans. Il est alors logique de penser que les premières cibles choisies seront les états baltes, anciennes républiques soviétiques ayant adhéré à l'Union Européenne et à l'OTAN. Et cette situation serait un "Crash Test" à la fois pour l'OTAN et pour l'Union Européenne : si l'un ou l'autre ne sont pas capables de remplir les engagements qui sont la raison d'être de leur existence, elles n'ont plus qu'à disparaître. La seule réponse possible serait donc de masser des troupes aux frontières orientales de l'Union Européenne.

La question de la provenance des armes est elle aussi en débat : un des points faibles actuels de l'armement européen est qu'il est en grande partie d'origine américaine. Or les clauses d'utilisation extra-territoriales de ces armes, définies par l'ITAR, permettent aux Etats-Unis d'en limiter l'usage «Concrètement, si la Russie envahit l’Estonie, on pourrait imaginer que Washington empêche cette dernière d’utiliser ses avions de combat. », précise Arthur Kenigsberg, qui préside un think tank spécialisé sur l'Europe centrale et orientale. Et, dans le cas pris en exemple, il ne sera pas possible de passer outre à ces règles sous peine de susciter un embargo américain sur la livraison de pièces de maintenance. Si certains états européens, dont la France, préconisent une préférence européenne en matière de réarmement, celle-ci peut d'autant moins se mettre en place dans le délai de cinq ans qui nous est imparti que l'Union peut inciter à une préférence européenne, mais n'a aucun pouvoir pour l'imposer aux pays membres.

Il y a aussi une autre question, budgétaire celle là : comment, en cette période de dégradation massive des finances publiques, adapter notre budget à l'effort financier exigé par le réarmement de l'Europe ? Dans tous les pays et pas seulement en France, l'effort demandé ne sera acceptable pour les électeurs que s'il ne prend pas les prestations sociales comme variable d'ajustement, comme les Gouvernements successifs l'ont beaucoup trop fait jusqu'à maintenant. Le sentiment d'injustice provoqué par le favoritisme fiscal en faveur des riches est bien réel et une politique budgétaire qui l'exacerberait dans les classes moyennes et populaires serait contre-productive, car c'est le meilleur moyen d'amener le Rassemblement National au pouvoir, et Poutine ne pourrait que se frotter les mains de la prise de pouvoir par ce parti frère. Il faut donc - et nous ne le répéterons jamais assez - renoncer à cette politique qui avantage outrageusement les plus riches et aller prendre l'argent là où il est. La proposition de Thomas Piketty, exprimée dans son blog et dans une tribune du Monde, de lever une taxe exceptionnelle sur les plus-values engrangées par les plus grandes fortunes, apparaît ainsi comme une piste incontournable. Olivier Schmitt ajoute : "Transmettre à ses enfants ou petits enfants un appartement dont la valeur a pris 150% depuis son achat ne doit plus être possible" - tout au moins sans une fiscalité adaptée taxant ces plus-values. Cela rejoint la proposition de Guillaume Hannezo dans Libération, de considérer la transmission par héritage comme une réalisation de plus-values et de taxer les successions en conséquence.

De quelque façon qu'on envisage le réarmement de l'Europe, celui-ci semble tenir de la course d'obstacles. Les déclarations officielles en faveur du réarmement européen tiennent plutôt de l'effet d'annonce, mais tardent à se concrétiser. C'est pourtant une question de survie pour l'Union Européenne, dont la disparition marquerait l'abandon des objectifs voulus par les pères fondateurs : assurer une paix durable dans l'espace territorial des pays membres.