Après sa déclaration - maladroite parce que clivante - qui n'excluait pas l'intervention de troupes occidentales en Ukraine, Emmanuel Macron vient, de façon plus pondérée, expliquer à la télévision qu'une victoire de la Russie en Ukraine mettrait en danger la sécurité et la liberté en Europe. Et, sur ce dernier point, l'historien Thimoty Ashton, dans la revue britannique The Guardian, va dans le même sens :"Si nous ne prenons pas conscience de l'urgence de permettre à l'Ukraine de consolider ses positions défensives, de se regrouper et, en fin de compte, de gagner la guerre qu'elle mène en notre nom à tous, nous serons confrontés dans quelques années à une attaque encore plus directe de la part d'une Russie revancharde et enhardie. [...] Poutine doit être vaincu. C'est la seule façon de "tuer cette guerre".

La guerre en Ukraine, c'est un remake de la guerre de 14, plus les armements conventionnels modernes et la menace nucléaire, encore récemment brandie par Poutine à la suite des déclarations d'Emmanuel Macron. Ce sont les tranchées, la mort, la condition misérable des combattants, bien décrites dans des oeuvres littéraires telles que "les Croix de Bois" de Roland Dorgelès ou, du côté allemand, "in Stahlgewitter" (sous les orages d'acier) d'Ernst Junger. A cela s'ajoute la dimension environnementale : une simple visite du champ de bataille de Verdun souligne le désastre écologique qu' a été cette première guerre mondiale : des villages détruits et jamais reconstruits, des terres à jamais impropres à toute exploitation agricole ou forestière, des espaces sur lesquels il est fortement déconseillé d'aller se promener en raison des mines et obus non encore explosés qui parsèment le sol. Lorsque la guerre en Ukraine sera finie et quel que soit le vainqueur, les séquelles seront présentes sous forme de vastes étendues à déminer et, à supposer que ce soit réalisable, il faudra des decennies pour en venir à bout. Et aucun esprit raisonnable ne peut souhaiter cela.

Nous voyons s'accumuler sur nos têtes les nuages noirs qui ont été les prémisses des deux guerres mondiales, comme les a vus Jaurès à la veille de la première : en Europe, deux pays qui avaient une forte tradition de neutralité (Suède et Finlande) ont récemment adhéré à l'OTAN qui est - rappelons le - une alliance défensive. Quoi qu'en dise Poutine, il n'a jamais été question pour l'Etat-Major de l'Alliance Atlantique d'attaquer la Russie. Mais cette alliance, qui a eu un effet dissuasif au moment de la guerre froide, n'a jamais été autant menacée dans son existence même, du fait d'une éventuelle réélection de Trump qui n'a jamais caché ses intentions de repli de l'Amérique sur elle-même (1). Et même si le candidat démocrate l'emporte, il est possible que les Etats-Unis se détournent de l'Europe pour se tourner vers le Pacifique où la Russie et la Chine menacent leurs alliés. Ce serait alors à l'Union Européenne d'assurer seule sa propre défense, conformément à l'article 42-7 du traité de Lisbonne, qui inclut une clause d'assistance militaire mutuelle similaire à celle de l'OTAN.

Mais que se passerait-il au cas où Poutine voudrait restaurer les frontières qui étaient celles de l'URSS, par exemple en attaquant les républiques baltes qui font aujourd'hui partie de l'Union ? Les opinions publiques accepteraient-elles plus de mourir pour Vilnius qu'autrefois de mourir pour Dantzig ? La lassitude populaire, tant en Europe qu'en Amérique, est un danger réel. Et c'est là qu'à la situation actuelle, on peut trouver des similitudes, mais aussi et différences avec les prémisses de la deuxième guerre mondiale : l'historien Pierre Grosser résume en une phrase : "Autant que la faiblesse des démocraties, c'est leur désunion qui a permis à Hitler d'avancer ses pions" (2) : différend franco-britannique (1936) concernant la remilitarisation de la rive gauche du Rhin en violation du traité de Versailles, absence de soutien des forces républicaines pendant la guerre civile espagnole (1936-1939), passivité devant l'Anschluss (1937), accords de Munich livrant la région germanophone des Sudètes aux appétits d'Hitler (1938). Les deux puissances européennes sur lesquelles reposait l'équilibre de l'Europe ont cru pouvoir sauver la paix sans préparer la guerre. Après Munich, Winston Churchill - un des rares hommes d'état qui avait compris le danger que représentait le nazisme, apostrophe le Premier Ministre Chamberlain : "Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre". Deux ans après, devenu Premier Ministre, il ne pouvait plus promettre à ses compatriotes, après la défaite de la France, que "Du sang, de la sueur et des larmes".

Mais l'analogie avec les évènements qui ont précédé la deuxième guerre mondiale a ses limites : d'abord parce que, comme le souligne François Ruffin dans une interview au journal Le Monde (3), Poutine a déjà subi un triple échec : "Il voulait démontrer la puissance de la Russie, on a surtout vu sa faiblesse. Il voulait ramener l'Ukraine dans son giron, elle se tourne au contraire toujours plus vers l'Ouest. Il espérait mettre un coup d'arrêt à l'expansion de l'OTAN, la Suède et la Finlande y entrent". Les paradigmes de la préservation de la paix ont considérablement évolué : en raison de la prolifération d'armes nucléaires de destruction massive, on ne peut plus envisager de la même manière une guerre limitée dans le but de mettre un frein aux appétits d'un dictateur. l'Occident n'est pas dans une situation post-munichoise, car rien n'a été concédé aux Russes en faveur de la paix, mais cette éventualité demeure si Trump, revenu au pouvoir, négocie la paix avec la Russie dans le dos et aux dépens des ukrainiens. La "conférence sur les frontières" voulue par Jean-Luc Mélenchon ne doit pas être arbitrée par les puissances occidentales et l'avis de l'Ukraine doit y être prépondérant. A la question si l'Ukraine doit renoncer à certains territoires comme la Crimée, le député LFI François Ruffin répond : "Ce n'est pas à nous de décider. Les demandes de l'Ukraine sont justes, elles sont basées sur le droit international". Si l'Ukraine veut mettre dans la balance l'abandon de la Crimée ou des territoires russophones de l'Est, c'est à elle et à elle seule de le décider, sans qu'aucune pression ne soit exercée sur ses dirigeants. Mais avant de parler de négocier, encore faut-il l'aider à établir le rapport de force qui lui donnera l'avantage sur le terrain. C'est loin d'être le cas, et il apparaît donc prématuré de parler de négociation.

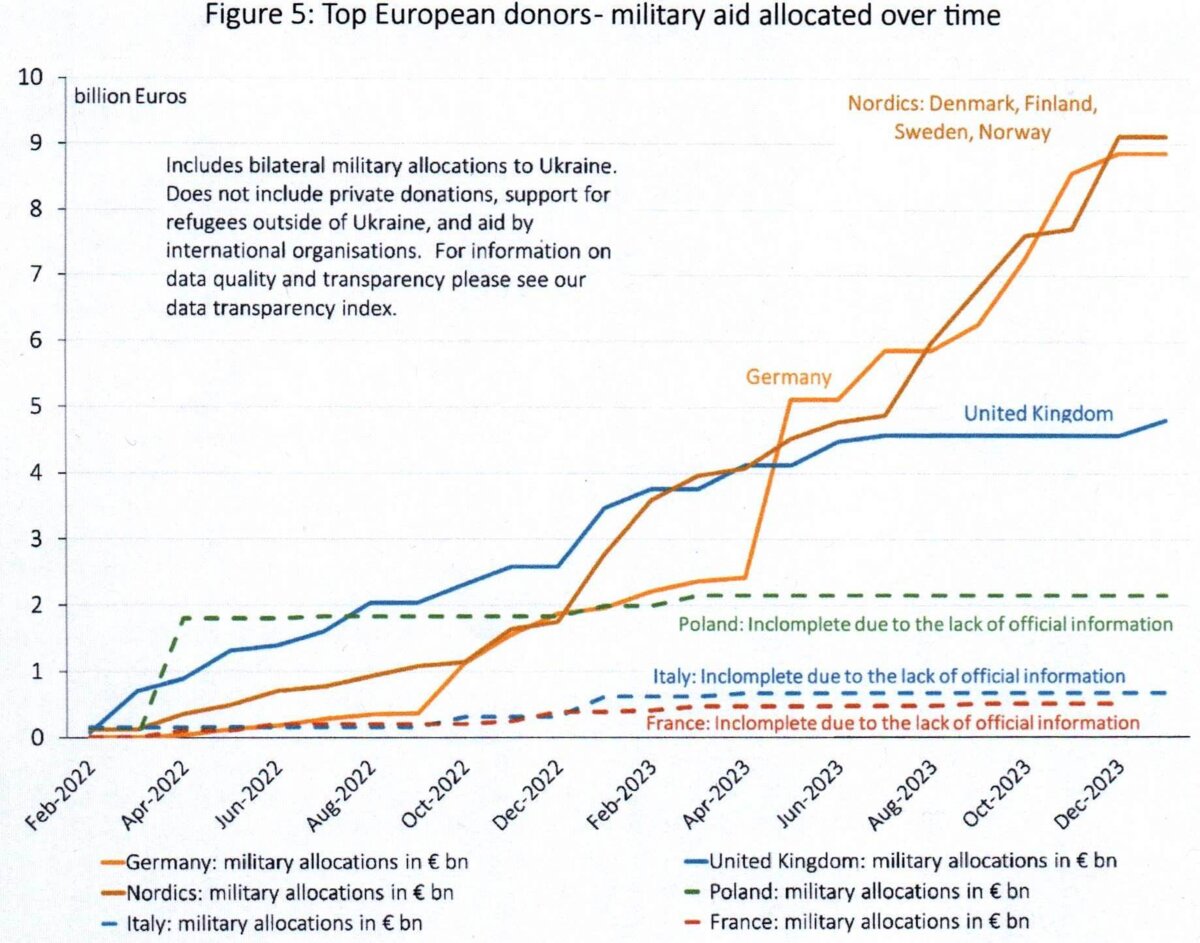

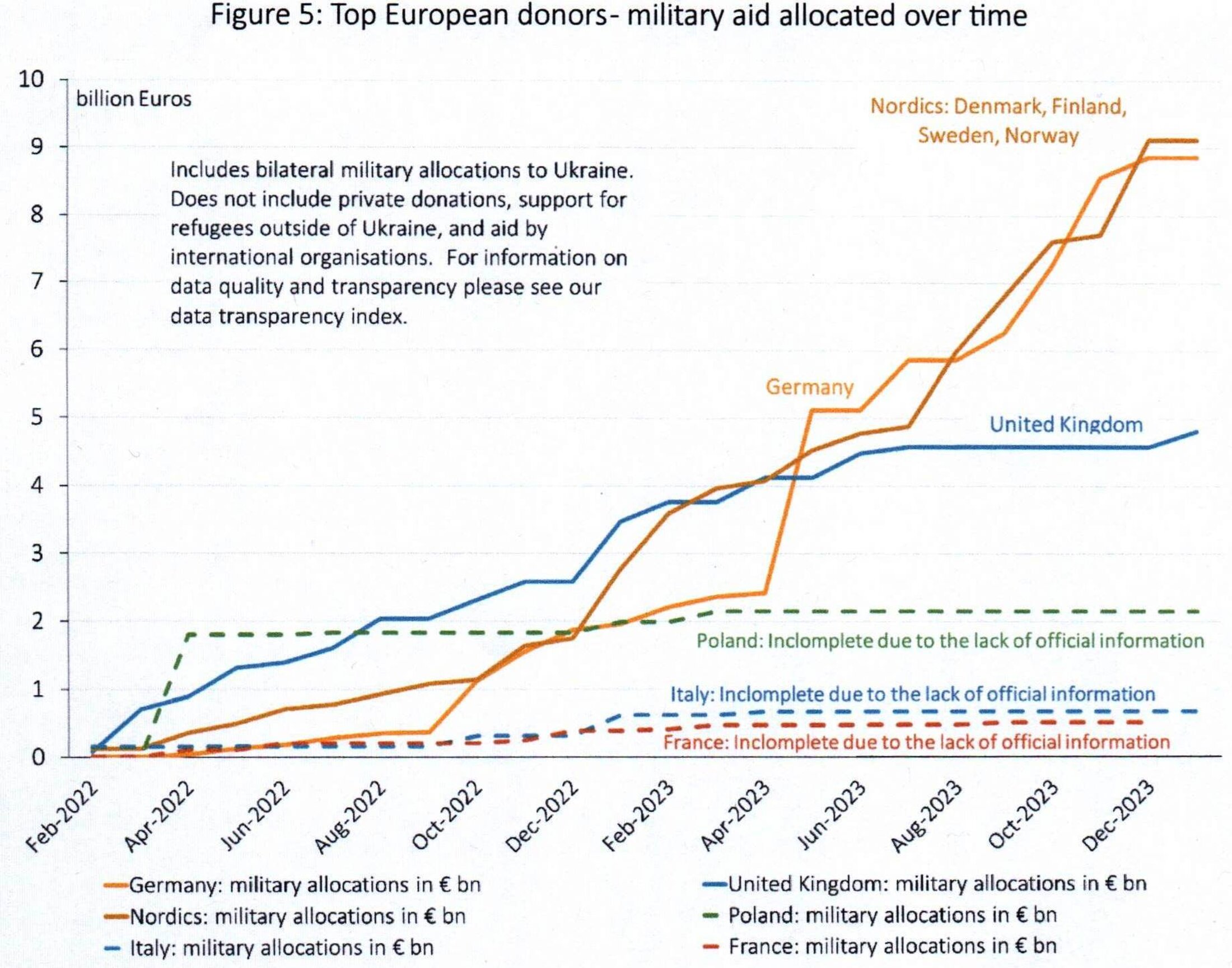

C'est donc sur le terrain de l'aide militaire à l'Ukraine que doit d'abord se concrétiser le soutien contre l'agression russe. Et ici, la contribution de la France est loin d'être en accord avec la réthorique macronienne : le graphique ci-dessous, tiré d'un rapport de l'institut Kiel semble montrer que les actes contredisent le discours officiel de la France : entre février 2022 et décembre 2023, l'Allemagne et les quatre pays scandinaves ont consacré à l'aide militaire une aide totale de 18 milliards d'euros, le rapport ne fait état que de données incomplètes pour la France. Il faut aller dans un rapport parlementaire de novembre 2023 pour évaluer la part de la France à 3.5 milliards d'euros.

Agrandissement : Illustration 1

L'éventualité d'un effondrement de la défense ukrainienne, même s'il faut tout faire pour l'éviter, reste possible et les pays d'Europe prennent la menace très au sérieux : selon la revue allemande der Spiegel, le ministre de la Défense Boris Pistorius dresse un constat sans complaisance de l'état des forces allemandes, pour constater "qu'elles ne sont pas aptes à la guerre" (4) et propose deux pistes : l'incorporation de soldats étrangers - une mauvaise idée selon le magazine, car "les premiers à s'engager pour la défense d'une république devraient être ses citoyens" (mais quels citoyens et de quel âge, sachant que l'Allemagne souffre de la pyramide des âges la plus désastreuse d'Europe ?) et le retour du service militaire.

La conférence de Munich sur la sécurité (5) n'est guère plus optimiste : "tous les dirigeants présents ont salué les projets de reconstruction d'une défense européenne, pour faire face aux conflits qui s'annoncent", mais reconnaissent qu'il faudra au moins cinq ans pour que les efforts de remilitarisation commencent à porter leurs fruits. Et en cas de victoire des russes en Ukraine, Poutine n'attendra pas tout ce temps pour envahir l'Europe.

Ce qui amène la question abordée par Le Point sur l'état actuel de la défense européenne avec la question "défense : sommes-nous prêts ?". Et ici, un parallèle avec la situation de l'Amérique après l'attaque de Pearl Harbour (6) : les Etats Unis n'étaient pas préparés à l'agression japonaise, mais ils avaient une industrie dont le potentiel de développement était intact. Et, souligne un historien, "l'Amérique a enclenché sa machine de guerre bien plus tôt qu'on ne le croit, de 1940 à 1945, avant même d'entrer en guerre en 1941". En quelques mois, un plan de mobilisation industrielle est mis en place, Le travail dans les usines passe de 40 à 48 heures hebdomadaires et les dépenses militaires de 1,4% du PIB à 37%. Les contribuables et les citoyens participent financièrement à l'effort de guerre et les contributions de 85 millions d'américains totalisent 186 millions de dollars. Ce sont les britanniques, puis ensuite les russes, que l'Amérique portera à bout de bras avec ses fournitures d'armement, avant d'entrer elle-même en guerre sur le continent européen.

La question est de savoir si l'Europe est capable d'une telle réactivité industrielle (7) : à première vue, oui : la France a une industrie d'armement qui en fait le deuxième "marchand de canons" au monde, derrière les Etats-Unis et devant la Russie. Si, comme le fait la Russie en ce moment, elle recentre sa production sur ses propres besoins et sur l'aide à l'Ukraine, elle peut assurer une part importante dans la défense de l'Europe. Mais ses performances reposent sur quelques produits "phares", tels que le Rafale ou les canons César, La production française exclut les drones et le projet de drones européens ne verra pas le jour avant 2030. Il en est de même pour les projets franco-allemands de char et d'avion, qui ne se concrétiseront qu'entre 2040 et 2045, avec le risque, exprimé par un dirigeant de Dassault "que le produit devienne obsolète au moment où il devient disponible. La révolution industrielle de ce siècle, c'est l'agilité". Agilité dont semble singulièrement manquer notre industrie de l'armement !

Dans le titre parodique du Point - industrie européenne : combien de divisions ? -, le mot "divisions" est à prendre dans un sens différent que dans la réplique de Staline qui visait le Vatican : La faiblesse vient aussi du multipluralisme de l'Europe en matière de défense militaire : dès les années 50, la proposition d'une communauté européenne de défense est refusée par le parlement français, provoquant la chute de Pierre Mendès-France. Au milieu des années 2000, un projet franco-britannique de construction de trois porte-avions est finalement abandonné pour cause de mésentente entre les partenaires. Plus récemment, un projet de rachat d'une entreprise italienne par le français Safran (équipements pour avions de chasse et hélicoptères) capote à cause du véto de l'Italie au nom de la "souveraineté nationale". Ces épisodes montre que les enjeux ne sont pas bien compris en Europe : il devient urgent de construire une défense européenne coordonnée et digne de ce nom. Et plutôt que de créer des synergies pour une défense commune de l'Europe, chaque pays joue sa partition, ce qui se traduit par une hétérogénéité de l'armement, synonyme de casse-tête pour les états-majors,

Les charges financières inhérentes au réarmement de l'Europe s'inscrivent aussi dans un contexte de marasme financier et économique : l'Allemagne est en pleine récession. la France ne maîtrise plus sa dette et les pouvoirs publics, paniqués à la perpective d'une sanction par les agences de notation, envisagent 10 milliards d'euros d'économie cette année et 20 milliards l'année prochaine. A faire, comme de bien entendu, sur les dépenses sociales et en acceptant de paupériser encore un peu plus les plus fragiles. Et ici, Christophe Ruffin met en garde (3) : "les trois milliards d'aide militaire promis cette année à l'Ukraine sont acceptables s'il existe une justice fiscale, si les profiteurs de guerre mettent la main à la poche. Sinon, ça ne passera pas". Cela est possible : dans son ouvrage Capitalisme et idéologie, Thomas Piketty rapporte que les taux marginaux d'imposition de l'après-guerre se sont élevés à 90% aux Etats-Unis et à 60% dans certains pays d'Europe. Et si, pour changer, l'argent prélevé chez les riches servait à empêcher une guerre plutôt qu'à réparer les destructions de la précédente, ne serait-ce pas mieux pour tout le monde ?

(1) L'Europe bientôt seule face à Vladimir Poutine ? Le point , 4 Janvier 2024.

(2) La référence à Munich, argument politique aux limites historiques Le Monde, 14 Mars 2024.

(3) Sur l'Ukraine, Macron malmène l'unité de la nation. Le Monde, 17-18 Mars 2024

(4) Rétablissons le service militaire en Allemagne. Der Spiegel. Cité par Courrier International n° 1738, 22-28 février 2024.

(5) A Munich, la fin de l'euphorie, cité par Courrier International n° 1738, 22-28 février 2024.

(6) "Yes, we can" Le point, 14 mars 2024.

(7) Industrie Européenne : combien de divisions ? Le point, 14 mars 2024.