La désertification de l'Espagne est en cours, nous dit en première page le Monde, dans son édition du 29 avril : ce pays, naturellement aride, est victime de sa politique de gestion des ressources hydriques, qui a outrageusement favorisé le développement d'une agriculture intensive et très consommatrice en eau. Cette tendance est tirée vers le haut par la compétitivité des fruits et légumes venant d'Espagne - bien qu'ils n'aient souvent aucun goût et, probablement, une valeur nutritive discutable. Il suffit de regarder la provenance des productions agricoles vendues dans nos supermarchés pour constater que le déficit en eau constaté dans la péninsule ibérique y est importé d'autres pays d'Europe.

Le bouleversement de l'hydrographie ibérique ne date pas d'hier : il y a déjà plusieurs années, que l'assèchement du Tage, victime des prélèvements excessifs de l'agriculture intensive, alimente les colonnes de nos journaux. Le Monde mentionne aussi les prélèvements excessifs dans les aquifères, pratiqués en toute illégalité, pour les besoins des fraises cultivées à proximité d'une zone humide en Andalousie, en voie d'assèchement sous l'effet de ces pratiques agricoles. Et le Gouvenement de la province, au lieu de combattre cette pratique, parle de régulariser ces puits illégaux, en dépit de la condamnation prononcée contre le pays par l'Union Européenne pour avoir fermé les yeux sur ces pratiques. Ces prélèvements, faits dans le but de pallier le déficit pluviométrique, sont à l'origine d'un véritable cercle vicieux : on peut lire en première page du Monde que le taux d'humidité des sols, dans la majeure partie du pays, ne dépasse pas 10%, favorisant une recrudescence des incendies, qui ont détruit, depuis le début de l'année, 40000 hectares de forêts. "Il suffit de se promener dans le pays pour voir que le désert avance déjà", prévient un scientifique interviewé par Le Monde. Il évalue la part de l'agriculture dans la consommation d'eau douce à 80% et affirme "nous ne pouvons pas nous le permettre". Selon cet expert, les solutions résident dans une efficacité accrue de l'irrigation, un recyclage accéléré des eaux usées et une diminution de la surface agricole irriguée.

"Etre le potager de l'Europe finira par nous condamner, dans pas très longtemps, à être le pays le plus désertifié", déclare un géologue militant à Greenpeace, qui dénonce également une gestion inexistante de la ressource hydrique : "Nous vivons dans une folie hydrique en Espagne. Nous avons plus de 1200 grandes retenues d'eau qui ont favorisé le développement d'une agriculture ayant asséché d'immenses lagunes et placé les nappes phréatiques en situation de stress hydrique. Au lieu de nous adapter à l'eau facilement disponible, nous nous sommes habitués à aller la puiser toujours plus loin et à la consommer sans mesure".

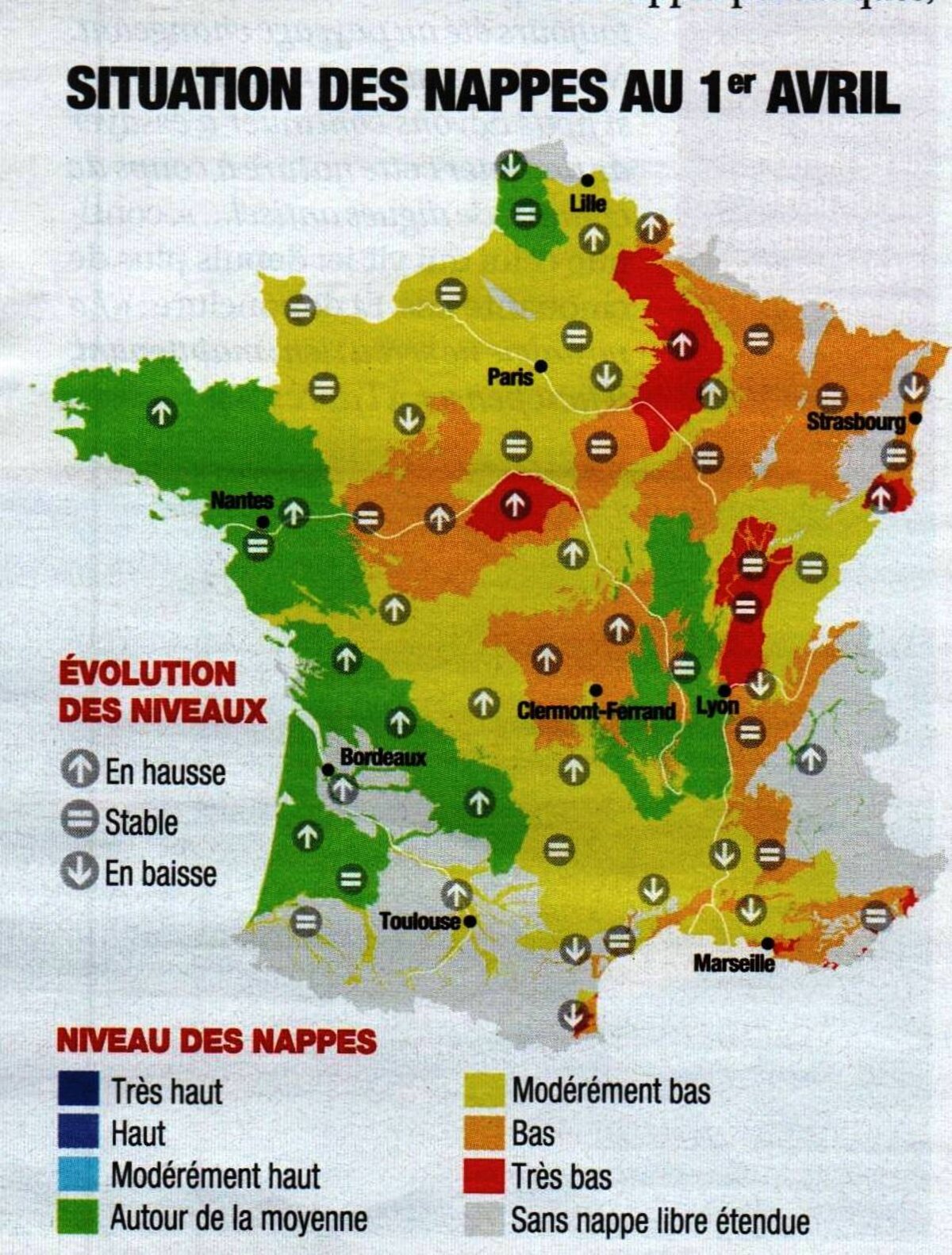

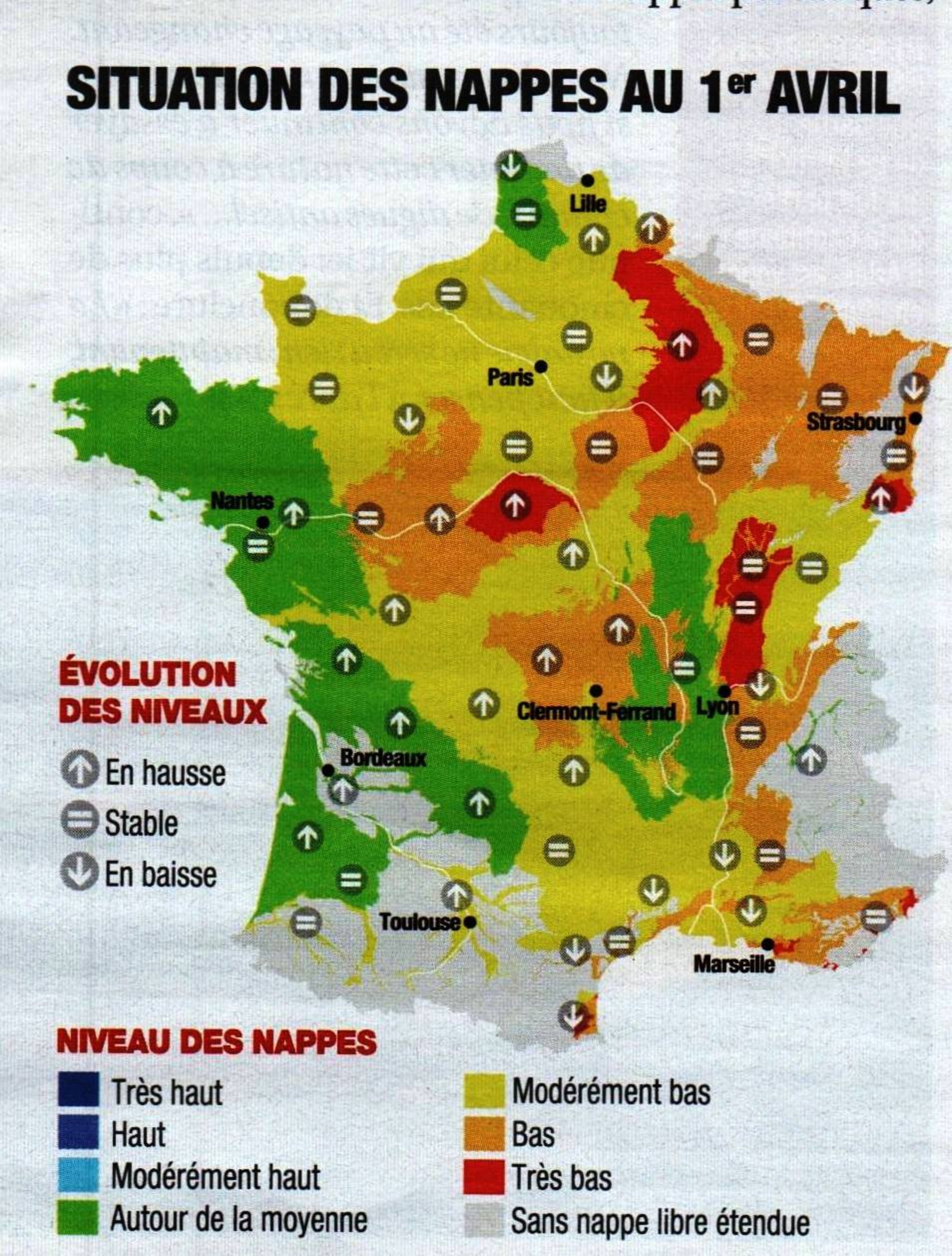

Agrandissement : Illustration 1

Le manque d'eau et la gestion déficiente des ressources hydriques n'affecte pas que l'Espagne : sur le pourtour de la Méditerranée, un déficit pluviométrique intense se lit, jour après jour, sur les cartes météo diffusées chaque soir sur les chaînes nationales. L'hebdomadaire Marianne, en titre d'un dossier sur la sécheresse qui s'installe, pose la question : "y aura-t-il de l'eau cet été ?" La carte ci-contre montre que c'est essentiellement dans les régions montagneuses (Alpes, Pyrénées), mais aussi autour de deux grandes villes (Bordeaux, Toulouse) que les aquifères, de faible étendue ou trop profondes, ne peuvent assurer le ravitaillement des villes en eau potable. Il faut alors compter soit sur l'eau de la fonte des neiges en déficit elle aussi, soit sur les prélèvements dans des fleuves au niveau de plus en plus bas. Cette carte montre aussi que, sur la grande majorité du territoire, les nappes phréatiques sont en déficit. Seules quelques régions du littoral atlantique et du centre connaissent un remplissage des nappes phréatiques autour de la moyenne, mais aucune ne déborde.

En ce qui concerne la gestion de la crise hydrique, on retrouve les mêmes déficiences qu'en Espagne : la "folie hydrique" s'exprime par les bassines qui se multiplient sur le territoire. Celles de Charente Maritime ont été construites, comme les retenues d'eau espagnoles, en toute hate - et en toute illégalité - dans la période séparant l'interdiction prononcée en première instance et la confirmation par la cour d'appel du premier jugement, mettant ainsi la justice et les opposants devant le fait accompli. Dans les Deux-Sèvres, où le déficit des nappes phréatiques prend de l'ampleur, on ne trouve rien de mieux que de construire des mégabassines qui vont aggraver la pénurie en eau. Ce dernier point est confirmé par la constatation d'un élu agriculteur en Beauce, qui confie à Marianne : "Dès que les irrigants arrêtent, la nappe remonte".

Pour l'hydrologue Florence Habets, il est facile de comprendre que cette approche va poser problème, sachant que l'irrigation ne concerne qu'un petit nombre d'agriculteurs. La question d'un partage équitable de l'eau ressort en filigrane de ce propos et pose aussi la question de l'arbitrage entre les besoins de l'agriculture et de l'industrie et ceux des populations urbaines : Marianne dresse le "palmarès" des cinquante villes françaises les plus menacées de pénurie dans les années 2050. En tête, le cas de la ville d'Arles est le plus significatif : une part importante du territoire camarguais fait partie de cette commune, menacée aussi, comme neuf autres villes de France situées à proximité des côtes, de salinisation des eaux, soit par infiltration dans les nappes phréatiques, soit par remontée des marées océaniques pour cause de bas niveau des fleuves; Va-t-on privilégier une agriculture qui, selon Florence Habets, n'est pas en adéquation avec le climat local et dont le coût environnemental va être très élevé ? S'il est possible d'agir sur la consommation d'eau des communes par des moyens divers (recueil de l'eau de pluie, entretien des canalisations d'eau, recyclage des eaux usées, etc.), c'est aussi cette agriculture qu'il faut adapter aux réalités environnementales.

Selon le journal allemand die Zeit (cité dans Courrier International), la France est particulièrement vulnérable aux perturbations liées au changement climatique. Un autre problème se posera en raison d'une dépendance énergétique à 70% au nucléaire, encore aggravée par un manque d'investissement dans les énergies renouvelables : sous l'effet du réchauffement climatique, le "château d'eau" suisse de l'Europe, qui alimente quatre bassins fluviaux, est en voie de tarissement sous l'effet du recul des glaciers. Cela affectera le débit des fleuves : en particulier le Rhöne, bordé à lui seul par cinq centrales nucléaires, pourrait voir son débit baisser de 40% à l'horizon 2050. De plus en plus de réacteurs, ne pouvant être refroidis, seront mis à l'arrêt.

Les défis à relever sont donc immenses. La nécessité de nourrir les populations et celle de fournir à l'industrie l'énergie dont elle a besoin pourraient faire l'objet d'arbitrages avec les besoins vitaux en eau, qui devraient être une priorité. Il est effrayant de penser que le Gouvernement se prépare à un réchauffement de 4°C car il s'agit déjà d'un constat d'impuissance. Nous n'avons déjà que trop tardé à relever les défis posés par le réchauffement climatiques et plus nous attendrons, plus ces arbitrages entre des besoins fondamentaux s'apparenteront au problème de la quadrature du cercle.

BIBLIOGRAPHIE

Le Monde : Climat : l'Espagne menacée de désertification, pages 6 et 7, 29 Avril 2023

Marianne : Y aura-t-il encore de l'eau cet été ? pages 8-20, 11-17 Mai 2023

Florence Habets : in dernières limites, apprendre à vivre dans un monde fini d'Audrey Boehly, pages 53-66, éditions Rue de l'échiquier 2023

Courrier International : "La France au compte-gouttes", pages 29-34, 30 Mars-5 Avril 2023. Un article du journal allemand Die Zeit.