Le GEMAA est un groupe de recherche lié au monde universitaire, créé en 2008, afin de produire des études, comme celle-ci sur la presse quotidienne, sur l'action affirmative à partir de pluisuers types d'abordages méthodologiques. L'impression générale de l'étude qui suit évidence la perpétuation, dans la presse quotidienne, de "récits qui ne rendent pas compte de la richesse et de la complexité de la société brésilienne."

Après avoir analysé le profil des chroniqueurs et des auteurs de textes d'opinion en première page des publications, le GEMAA s'est penché sur toutes les pages des trois plus grands quotidiens imprimés du Brésil : Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo et O Globo.

Pour la recherche, un échantillon aléatoire de 21 éditions publiées entre janvier et juillet 2021 de chacun des trois journaux a été extrait. Nous avons ensuite codé manuellement les informations de toutes les personnes qui ont signé des articles ou des chroniques publiés. Environ 60 % des auteurs sont des hommes et une seule femme trans a été identifiée, en position d'invitée occasionnelle.

Les hommes sont présents dans une proportion de plus de trois pour deux femmes en tant qu'auteurs de textes signés. Les auteurs féminins sont concentrés dans les groupes d'âge les plus jeunes, tandis que les hommes se trouvent dans les groupes d'âge de 50 ans et plus, ce qui suggère que la disproportion peut être liée à l'inégalité entre les sexes dans la distribution du pouvoir dans les salles de rédaction ou à la croissance plus récente de la participation féminine dans cet espace.

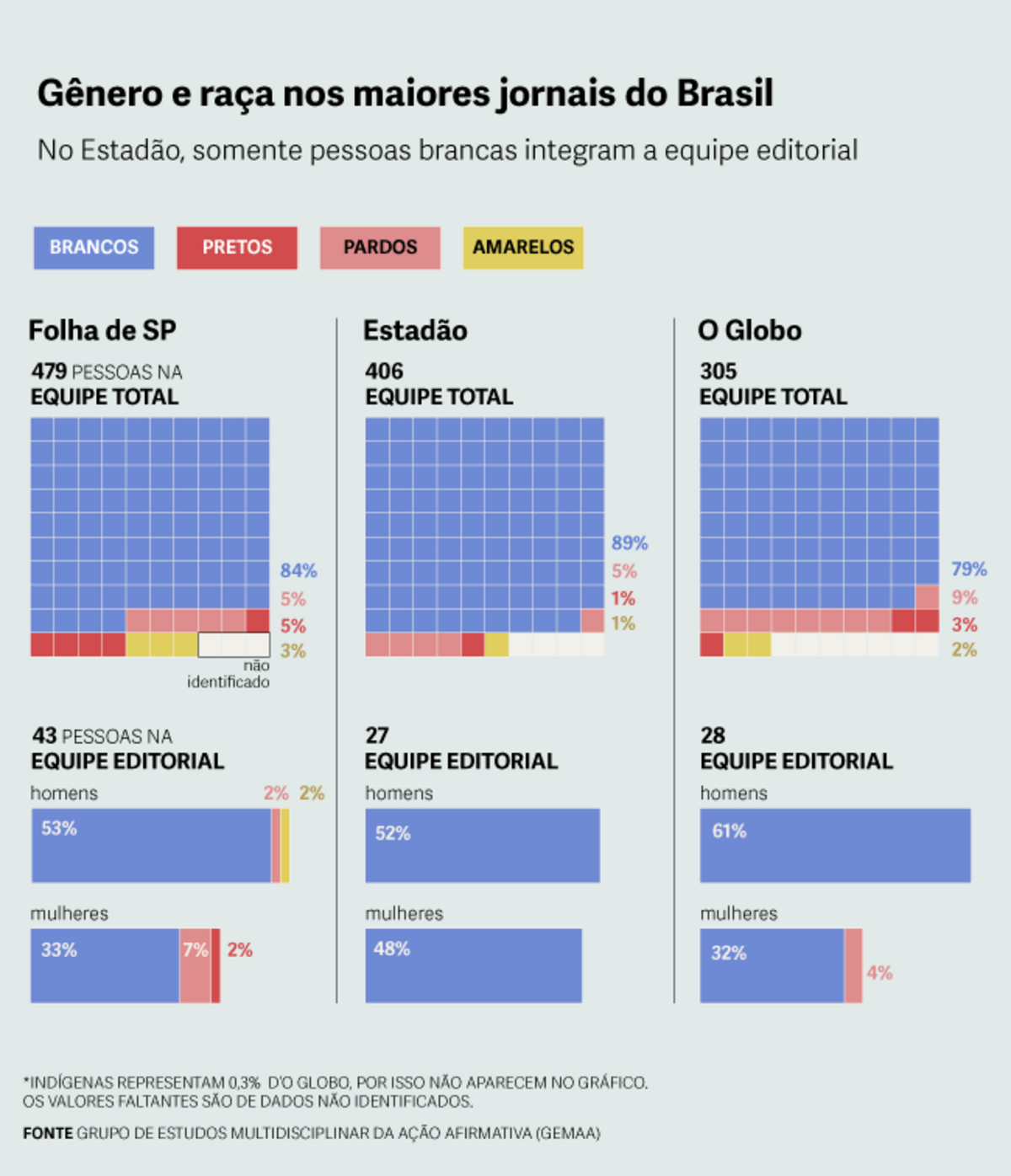

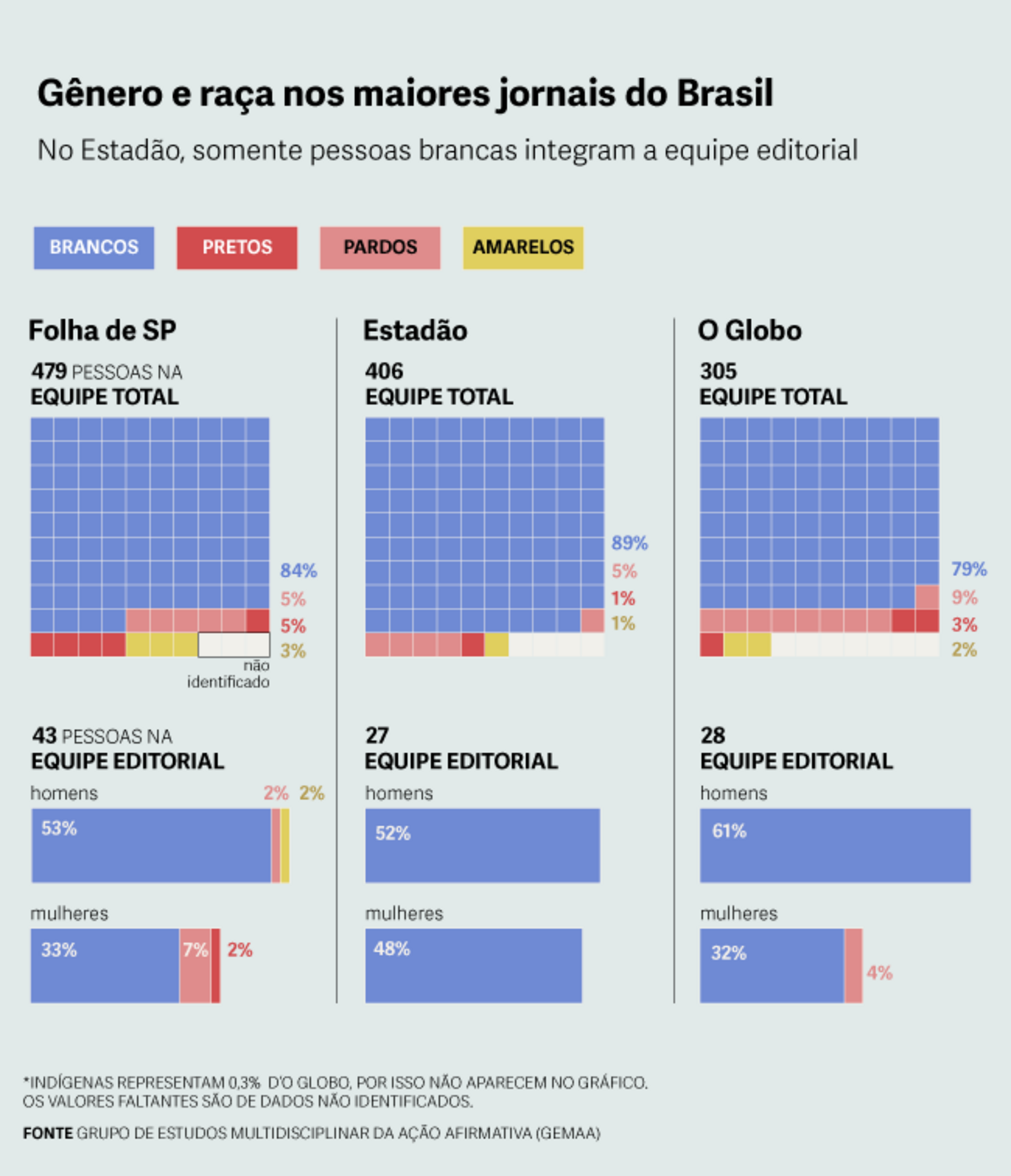

Nous observons également une grave inégalité raciale, qui varie peu d'un journal à l'autre : 84% des producteurs de contenu sont blancs. Le deuxième groupe le plus représenté dans le journalisme brésilien est celui des métis, avec 6,1 %, suivi par les noirs avec 3,4 %. Les indigènes sont le groupe le moins représenté, avec un seul auteur, soit 0,1 % de l'échantillon.

Agrandissement : Illustration 1

Lorsque nous avons analysé la fréquence à laquelle les auteurs signent des textes dans ces journaux, nous avons observé que la plupart d'entre eux se situent entre une et cinq publications au cours de la période analysée (6 mois). Toutefois, les catégories de fréquence les plus élevées sont dominées de manière disproportionnée par les femmes et les hommes blancs, tandis que les personnes noires, hommes et femmes, se retrouvent exclusivement dans la catégorie de fréquence la plus basse.

L'inégalité entre les sexes est répétée, avec de légères variations, dans tous les éditoriaux. L'exception est le sport, où elle est plus accentuée : les textes comptent six fois plus d'auteurs masculins que féminins. Lorsque nous ajoutons la variable de la race à l'analyse, des disparités apparaissent, comme l'absence totale de femmes noires dans la rédaction de textes sur l'éducation, alors qu'elles constituent le groupe le plus nombreux dans la population brésilienne. Les femmes noires sont également très peu représentées dans les sujets liés à la science et à la technologie, à la politique et à la santé.

Agrandissement : Illustration 2

En ce qui concerne les espaces d'opinion, la disparité de la représentation raciale est encore plus grande que celle constatée dans le nombre total de textes de l'échantillon, avec une moyenne de 90% de textes dont les auteurs sont des Blancs. L'inégalité est encore plus accentuée dans les comités de rédaction, qui sont chargés de contrôler toute l'activité journalistique dans chaque média. Dans O Estado de São Paulo, 100 % des rédacteurs en chef sont blancs, tandis qu'à O Globo s'en rapproche avec 93 %.

Aucun de ces deux journaux ne compte une seule personne noire au sein de son comité de rédaction. La Folha de São Paulo présente un profil légèrement moins inégal de rédacteurs non blancs, avec 14%.

Et la conclusion du GEMAA est sans appel, "Les données produites et analysées par le GEMAA révèlent une réalité alarmante d'inégalités notables entre les races et les sexes au sein de l'élite journalistique brésilienne. Ces disparités s'aggravent au fur et à mesure que nous avançons dans les sphères de plus grand pouvoir et de prestige au sein des publications, telles que les équipes de rédacteurs d'opinion et le comité de rédaction. Malheureusement, ce problème dans le domaine journalistique a des conséquences délétères sur la qualité de la démocratie brésilienne.

L'information joue un rôle fondamental dans la formation de l'opinion publique, qui à son tour a un impact sur la légitimité des institutions et les processus de participation politique, les décisions prises dans les urnes et la sociabilité en général. L'exclusion des professionnels noirs et métis et, dans une moindre mesure, des femmes de l'activité journalistique contribue à la normalisation de la prédominance masculine et blanche, perpétuant l'exclusion de ceux qui ne sont pas des hommes blancs d'autres espaces sociaux de prestige et de pouvoir.

Les inégalités dans la représentation raciale dans les médias brésiliens reflètent un système structurel qui limite la diversité des voix et des points de vue et perpétue des récits qui ne rendent pas compte de la richesse et de la complexité de la société brésilienne. Cela compromet également la capacité des médias à aborder des questions cruciales sans renforcer les stéréotypes, les préjugés et la désinformation.

En ce sens, il est essentiel de s'attaquer résolument à ces inégalités et de promouvoir l'inclusion et la représentativité à tous les stades du processus de production du contenu journalistique. Ce n'est qu'avec des médias plus diversifiés et inclusifs que nous pourrons surmonter les obstacles de l'exclusion et progresser vers une société plus juste, équitable et plurielle. Cela nécessite l'engagement de tous les secteurs de la société, y compris les institutions médiatiques elles-mêmes, dans la quête d'une transformation significative et durable."

-------------------

Note du blogueur à propos de la Folha de São Paulo :

L'organisme de sondage Datafolha fait partie du Grupo Folha (dossier Reporters sans Frontières - RSF ; non actualisé) dirigé par l'héritier Luiz Frias - qui est une banque, PagSeguro (référence actualisée en octobre 2021) et PagBank, aux actions cotées à la bourse de New York depuis janvier 2018 -, auquel appartient la majorité des actions de la plateforme UOL et le premier quotidien du pays, la droitière Folha de São Paulo, gavée, depuis des décennies, via des pleines pages de publicités, entre autres, par les mastodontes transnationaux du secteur bancaire, des assurances, de l'immobilier et de la construction civile.

Répétons-le, la Folha de São Paulo, ce n'est plus d'abord un journal, c'est d'abord une banque, dirigée par un banquier, nommé Luiz Frias de Oliveira.

Selon la revue Forbes, Luiz Frias était en 2021, le douzième homme le plus riche du Brésil, avec une fortune d'environ 25 milliards de reais (soit 5 milliards US$).