Le « Dessous des cartes », émission phare et éminemment respectable d’ARTE a récemment consacré un numéro à la Côte d’Ivoire qui surprend par la persistance de schèmes mentaux dépassés. Voyons les deux biais d’analyse principaux avant de tenter une explication.

1-

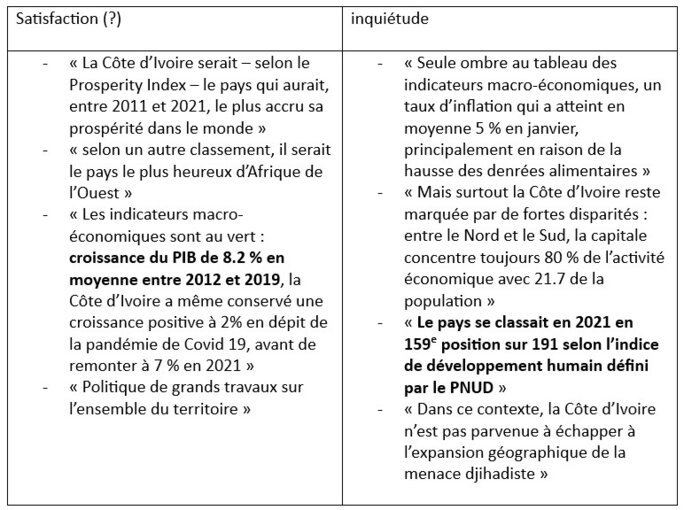

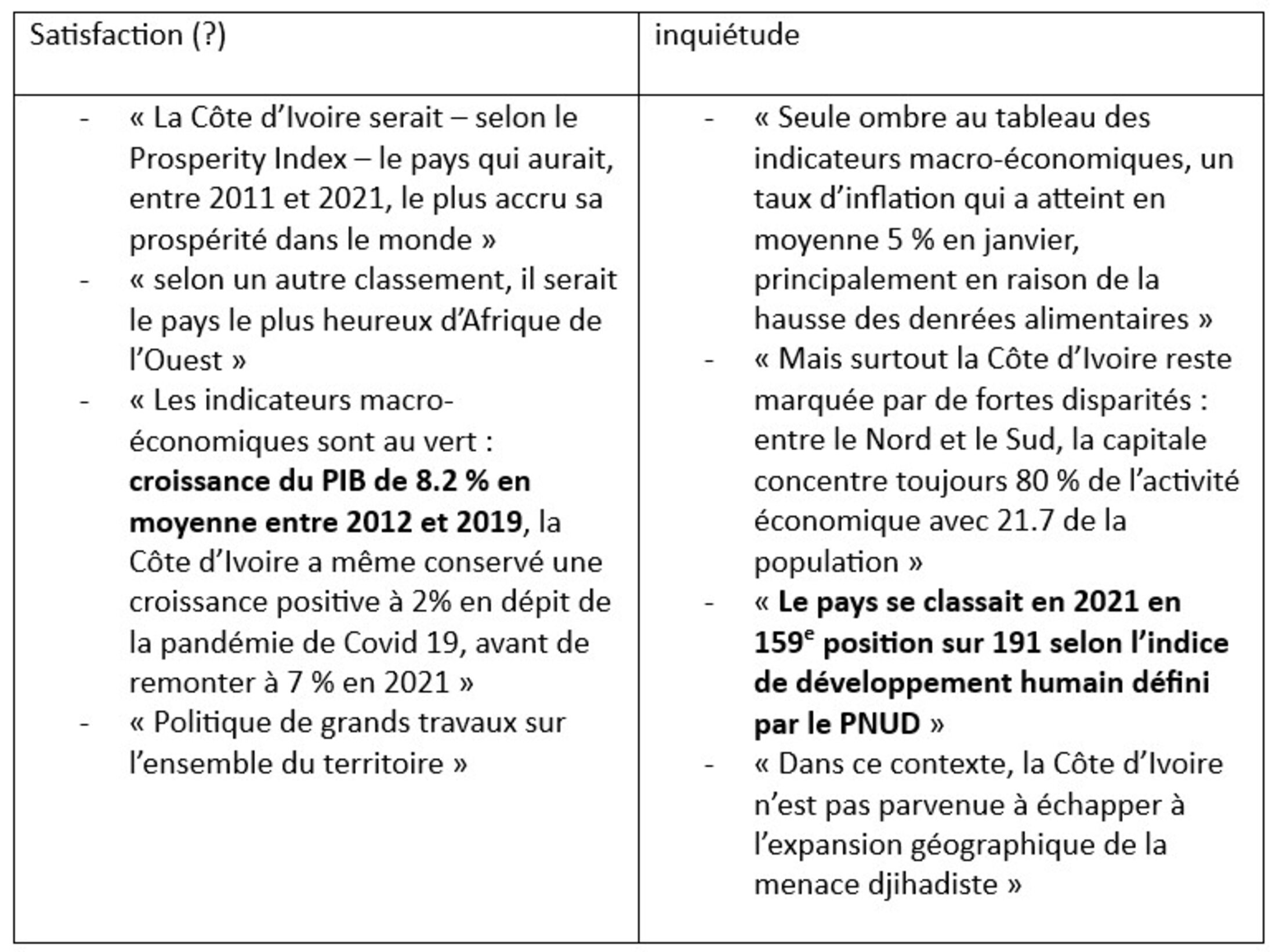

Dans ce numéro du format hebdomadaire de l’émission diffusé samedi 27 mai 2023[i], ce qui surprend d’abord c’est le ton volontairement positif annoncé dès le titre « L’Afrique des possibles » qui contraste avec les informations développées tout au long des 12 minutes d’antenne qui, somme toute, donneraient plutôt matière à désespérer. Listons les sujets de satisfaction (?) et ceux d’inquiétude :

Agrandissement : Illustration 2

Reprenons.

Du côté des motifs de satisfaction : un village Potemkine, soit une prospérité mesurée par un Think tank libéral britannique[ii] et un « classement du bonheur » non sourcé. Surtout, le PIB est encore utilisé comme l’indicateur économique de base pour mesurer la santé économique du pays alors qu’il est devenu évident depuis très longtemps pour tous les observateurs sérieux qu’il est comme une boussole qui n’indiquerait pas le nord[iii]. Il est au contraire le symbole de l’obsession productiviste et destructrice du système capitaliste thermo industriel (il est incidemment fait mention dans le fil du propos de la quasi disparition de la forêt primaire).

Du côté des motifs d’inquiétude, le vrai visage de la Côte d’Ivoire : un pays miné par le sous-développement et les inégalités tant sociales que territoriales, évoluant dans un contexte politique et sécuritaire très précaire et qui reste dans les tréfonds du seul classement qui vaille, celui du développement humain. Comment peut-on alors parler « d’Afrique des possibles » alors que ce qui s’offre à nos yeux c’est au contraire l’impasse dans laquelle les politiques de développement inspirées ou imposées par l’Occident ont plongé ce pays ?

2-

Ce qui saute aux oreilles, dans un second temps, c’est le récit de la séquence politique ouverte par la mort de F. Houphouët-Boigny en 1993, marquée par la guerre civile, l’arrestation et l’extradition de L. Gbagbo devant la CPI par les forces françaises et onusiennes, puis son acquittement.

Ce récit colle tellement à la version des autorités françaises qu’on aurait envie de parler de journalisme de préfecture[iv]. Si la France apparaît ici et là comme un acteur occasionnel des événements, rien n’est dit sur son ingérence permanente et le pacte de corruption passé avec Houphouët-Boigny, cofondateur et pilier de ce que ce documentaire refuse de nommer : la Françafrique. Si la mort du « vieux » plonge le pays dans la crise, c’est qu’il a régné en autocrate pendant plus de trente ans, qu’il a prolongé l’économie coloniale fondée sur les cultures d’exportation et qu’il dépensait l’argent public en « éléphants blancs », comme la basilique de Yamoussoukro, tout en accumulant une fortune aussi colossale que mal acquise[v]. Ces choses sont dites, mais en partie seulement et de façon bien édulcorée.

Bien évidemment, il est sous-entendu que dans le conflit qui l’a opposé à A. Ouattara, L. Gbagbo avait tous les torts et on s’étonne de son acquittement par la CPI. Il n’est pas signalé que Gbagbo était un opposant historique au système françafricain mis en place par Houphouët et donc un gêneur à éliminer au regard des autorités françaises, quelques soient les fautes que l’on peut lui imputer par ailleurs. Son acquittement avait été anticipé par Fanny Pigeaud qui avait bien perçu la diabolisation dont il faisait l’objet dans un contexte de luttes politiques où personne n’était innocent[vi]. Que Ouattara ait dû son installation à l’intervention des occidentaux, au premiers rang desquels la France, n’amène pas la rédaction à s’interroger sur les permanences françafricaines et l’ingérence des intérêts financiers internationaux. La France est toujours présentée comme une puissance bienfaisante et désintéressée, dont les forces militaires stationnées ne font pas plus l’objet d’interrogations. Pour celles et ceux qui veulent un récit un peu plus équilibré des événements nous ne pouvons que conseiller la veille[vii] de l’association Survie, ainsi que le suivi de Fanny Pigeaud pour Mediapart[viii].

3-

Comment expliquer un tel récit, biaisé de bout en bout par une rédaction qui fait souvent un travail remarquable par ailleurs ?

Vérification faite, on a l’impression d’un ton nettement différent entre les divers formats proposés sur la chaîne YouTube du Dessous des cartes. L’émission hebdomadaire diffusée sur ARTE – dans laquelle s’intègre le numéro sur la côte d’Ivoire- aligne les poncifs du regard occidental alors que les entretiens (les « leçons de géopolitiques »), avec des spécialistes, uniquement diffusées sur YouTube, paraissent plus débridés, où l’on peut entendre par exemple Emilie Aubry interroger Antoine Glaser pour savoir si Idris Déby était un « chef d’Etat typique de ce qu’on appelle la Françafrique »[ix]

Alors, prudence ou retour au galop des schèmes mentaux occidentaux ? Après le visionnage d’un tel documentaire, on se dit en tout cas que rien ne semble pouvoir modifier les grilles de lecture des programmes mainstream concernant la Françafrique, toujours niée dans sa réalité historique comme omise dans ses permanences actuelles. Pas plus le rapport de la commission Duclert sur l’implication des autorités françaises dans le génocide tutsi que la procédure judiciaire sur le financement libyen de la campagne de N. Sarkozy en 2007 ne semblent pouvoir imposer la grille de lecture indispensable de la Françafrique dans l’observation des Etats du continent sous influence française. Que les mensonges par omission et les explications orientées soient le quotidien de plateaux détenus par des milliardaires qui ont eux-mêmes fait tout ou partie de leur fortune en Afrique, cela est choquant mais logique. Que ces mêmes faits soient constatés dans un programme qui fait référence, sur une chaîne qui fait elle-même référence et qui a bien des égards apparaît comme une oasis dans un paysage médiatique souvent désolant, cela ne laisse pas de surprendre, interloquer, et désespérer de voir un jour les choses changer.

Conclusion.

Ces deux formes de déni – des réalités françafricaines et de l’illusion économique – se combinent pour former un discours trompeur qui évince les responsabilités occidentales, refuse de considérer comme obsolète le modèle de développement mesuré par le PIB, et laisse croire que tout est possible dans un pays toujours miné par la corruption, l’instabilité politique, le sous-développement et les inégalités, plus de soixante ans après le soleil des indépendances.

[i] (943) Côte d'ivoire : l'Afrique des possibles - Le dessous des cartes | ARTE - YouTube

[ii] The Legatum Institute (li.com)

[iii] (943) Le PIB, cette fausse boussole - #DATAGUEULE 54 - YouTube

[iv] Côte d'Ivoire, la contre-enquête | Mediapart

[v] Côte d’Ivoire : du faux miracle au vrai chaos - Survie

[vi] (935) Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo plaide non coupable devant la CPI - YouTube

[vii] Survie - Ensemble contre la Françafrique

[viii] Côte d'Ivoire, la contre-enquête | Mediapart

[ix] (935) Tchad : un allié encombrant ? Une Leçon de géopolitique #34 - Le Dessous des cartes | ARTE - YouTube