Vincent Gaullier et Raphaël Girardot ont eu comme projet de filmer des ouvriers à la chaîne dans leur tâche. C’est aussi simple que cela. Quand mes copains – car ce sont mes copains - m’on dit : « il y a plusieurs années qu’ils désiraient réaliser un film dans un abattoir.» Je me suis demandé s’il n’était pas profondément masochiste. Ils ont bouclé le premier de dossier pour financer leur idée en 2009, et cela a mis 6 ans pour aboutir : Difficulté pour trouver de l’argent, difficulté pour trouver des appuis, difficulté pour trouver un lieu de tournage. Aujourd’hui les patrons d’abattoir se refusent à faire rentrer des caméras, de peur de dénonciation de la maltraitance des animaux. Vincent Gaullier et Raphaël Girardot avaient d’ailleurs obtenus une autorisation dans une entreprise qui s’est désisté juste avant qu’ils y posent leur caméra. Raphaël Girardot me disait : « J’en avais marre d’entendre qu’il n’y avait plus d’ouvrier en France, j’avais envie de les voir, de les entendre. »

Et il s’est tenu à ce projet coûte que coûte. Les aléas de la production les ont donc mené dans une autre usine.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est qu’ils ont fini par trouver un abattoir qui est probablement la plus moderne, le plus techniquement évolué, là où l’ergonomie du travail a été le plus étudié pour rendre plus productif, plus compétitif le rendement des ouvriers.

Cette usine est rentable, elle fonctionne avec un haut rendement, les carnets de commandes sont pleins, les clients apportent un volume d’affaire considérable, l’usine n’a d’autres problèmes que celui de transformer des animaux en produit pour supermarché, et de continuer - pour réduire les coûts - à trouver des solutions techniques innovantes (comme ils disent). Il n’y a pas de crise, pas de stress à l’emploi, pas d’autres questions que de travailler le mieux possible. Je veux dire qu’ici- si je veux ironiser – nous sommes dans le meilleur des mondes capitalistes possibles. C’est le lieu même où nous pouvons évaluer vraiment « la valeur travail », ce que cela pourrait faire de « travailler plus pour gagner plus ». Bref au delà des formules et des éléments de langage, le film montre pratiquement ce que le travail en usine vaut. C’est là que le film devient indispensable.

Les ouvriers n’ont pas de discours revendicatifs ou si peu, ils subissent leurs conditions en ayant presque anticipé leur défaite (à moins certainement que le combat ai été perdu bien avant à l’école). Le film qui aurait pu se vouloir militant montre des hommes qui n’ont pas le choix, qui n’ont pas la liberté de décider pour eux autre chose. Un seul personnage lui est là, pendant une transition dans sa vie, choisie et réfléchie. Les autres sont contraints de toutes les manières possibles.

Pas de commentaires, la parole brut, les gestes précis et net du travail, rien d’autres que la description intelligente et bien comprise de ce qui se passe dans le temps du boulot.

C’est pourquoi ce long-métrage devient un outil pédagogique de discussion politique tout à fait important. Nous avons devant nos yeux pendant le temps de la projection un essai cinématographique qui nous donne à chacun d’entre nous, le temps d’imaginer ce que c’est qui nous arriverait si nous étions « établis » à leur place. C’est rare.

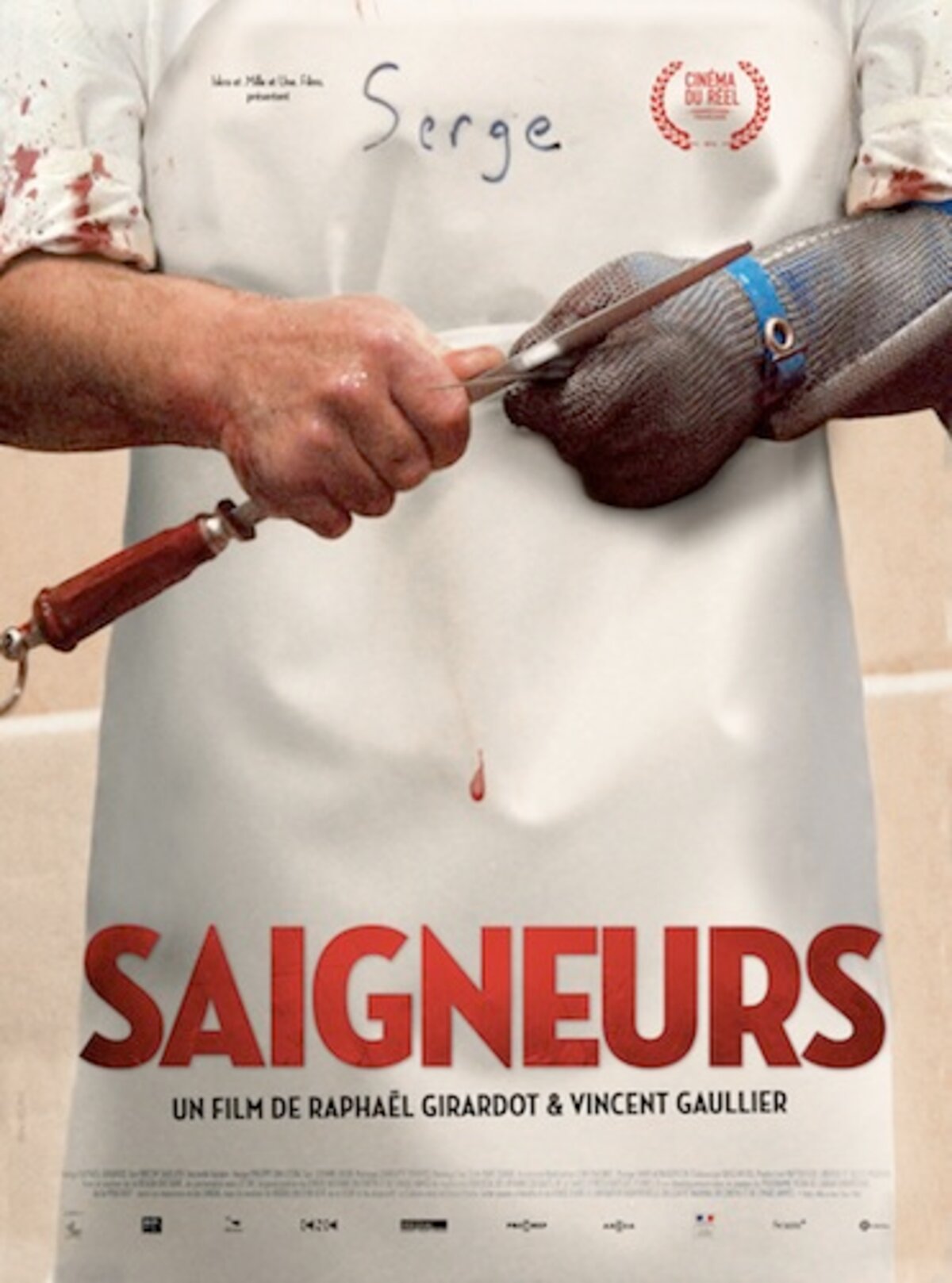

La projection commence d’abord par un jeu de mot : « saigneurs » le titre du film ! C’est un excellent titre, dans le « hall » où toute l’action du film va se jouer, « saigneur » c’est un métier, on imagine que c’est celui qui met à mort, et puis on a un doute, peut-être que dans la chaîne de dépeçage de la bête, il y a un poste juste pour celui qui couperait l’artère ?

« Saigneurs » cela semble annoncer de la noblesse, du sang et un régime féodal. La tenue des ouvriers avec des mains et des bras protégés par une côte de maille, semble nous le confirmer. La technicité contemporaine nous renvoie au Moyen-âge ! Comme on l’a vu dans les temps-modernes de Charlie Chaplin, le travail à la chaîne c’est d’abord une question de cadence. Et dans cette usine, la cadence, la répétition, donne le tempo, et empêcheraient même de filmer, pas de temps pour cà, pas de place dans la géométrie du lieu pour une équipe de deux personnes. Maîtrisant leur propos – leur travail – de bout en bout, les auteurs vont se focaliser sur le boulot même, le geste, le vécu des travailleurs. Un énigmatique plan tout au début nous guide. Si le film a commencé, si le temps de travail et déjà décompté, il y a un temps suspendu : un homme seul tout caparaçonné de protections (plutôt plastique) attend le départ du mouvement de la chaîne. Vous pouvez voir le début de ce plan dans la bande annonce du film. (https://www.youtube.com/watch?v=Ir0M4bp9b1U). Il ressemble à un acteur qui aurait le trac, un perchiste qui se concentre avant de sauter lors d’une compétition, un danseur qui s’échauffe. S’il n’y avait pas la machine et son accoutrement, il pourrait être un mathématicien entrain d’élaborer une formule mathématique. Il effectue des petits gestes ritualisés. Il s’échauffe. C’est un homme en tension. La tension même du film qui prend là son élan.

Au bout d’un certain temps on voit des vaches mortes qui pénètrent dans le cadre par la droite, lentement, suspendu à des crochets. Le mouvement est lent, si la mort est déjà là, tout cela est simple, banal, presque doux. Avant même que l’ouvrier ne se saisisse de son outil et n’attrape la première bête morte pour la travailler le plan est coupée, sec, et une autre tranche de vie d’ouvrier nous est servie à la suite ailleurs. Comme spectateur, j’ai été surpris, étonné de ce premier long plan fixe qui devenait si court, juste au moment où l’action allait commencé semble-t-il. Cinéphile je me souviens du Sang des bêtes de Georges Franju, où un cheval sur pied, docile et facile, est tué sur place dans un plan large qui nous laisse tout voir. Je redoutais justement d’assister à cette violence. Et me voilà presque frustré de la satisfaction de ma lâcheté. Je ne peux assisté à la suite du plan.

Et le film de Vincent Gaullier et Raphaël Girardot mériterait toute une étude, sur son insistance à laisser bord cadre, hors champs, la béance du sang qui coule à flot, notre pulsion scopique, ce désir de regarder le travail de la mort. Pas d’obscénité dans le film, rien qui ne soit contrôlé, pesé, réfléchi.

Je suis dans une salle de cinéma, calmement assis, mais comme sur des montages russes, je suis bien obligé de faire confiance aux auteurs.

Et ma confiance et vite récompensée, deux trois plans plus tard j’ai compris que la clef du film nous est offerte immédiatement par ce montage, cette coupe.

Vincent Gaullier et Raphaël Girardot veulent nous montrer les hommes, pas les bêtes. C’est du sang des hommes dont il est question ici. Et ce n’est pas une métaphore, les bouchers se coupent.

C’est cela qui est paradoxale, et qui fait toute la force du documentaire. Nous autres spectateurs, nous rentrons dans cette histoire la tête farcie des débats sur le bien être animale, sur la nécessité de manger moins de viande etc.… et nos cinéastes nous imposent de regarder des visages de travailleurs concentrés. Avec des gros plans, longs, et fouillés, la caméra de Raphaël scrute l’attention des visages, puis les gestes de ces hommes qui finissent par avoir des prénoms, une histoire, une identité. C’est de Steven qu’il est question et pas d’une figure emblématique tirée de la tradition du cinéma soviétique. Nous regardons les yeux de ces hommes et de cette femme, et le film nous obligent à imaginer, le hors –champ, leur mains, leur tension. Le film progresse et nous les écoutons quelques fois, les mots échangés, pendant les quelques secondes de répits qu’offrent les incidents de la mécanique. Plus tard, les cadres se focalisent sur leurs mains, les gestes, la précision du maniement du couteau et nous connaissons leurs maux.

Alors dans le courant du film, on se rend compte que la caméra travaille, le cadre, que le son dégage le sens comme ces « bouchers » découpent la viande. Le travail du cinéma est au scalpel. Mais mes mots me trahissent. Il s’agit bien de cadres découpés au couteau, de son arraché à la gangue de ce bruit abrutissant, d’un découpage des séquences taillées dans la masse. On pense à l’énigme du tableau de Rembrandt quand il peint une carcasse de bœuf, retravaillé bien plus tard par Soutine ou Bacon.

Le travail du cinématographe est tendu. Vincent Gaullier et Raphaël Girardot, pendant quinze mois, quatre jours par mois, se sont plongés dans cette tourmente. Ils ont fait corps avec le sujet, ils sont solidaires des hommes qu’ils filment. Ils les empoignent et les gagnent à leurs causes.

Quand comme cinéaste, je rencontre des gens issus des milieux populaires (comme on dit) et que je leur propose d’être filmer, mes interlocuteurs répondent toujours, qu’il n’y a rien à filmer, qu’ils ne veulent pas, qu’ils n’ont rien à dire, qu’ils n’y a rien d’intéressant dans leur vie. Et pourtant, ils sont le peuple, ils sont ceux qui créent la richesse. Sans eux, il n’y a rien, ni croissance, ni profit. Il y aurait à se demander, où se joue, cette honte ? Honte du manque de confiance en soi, son image, honte de l’absence de représentation de tous ces individus qui fabriquent la valeur.

Vincent Gaullier et Raphaël Girardot ont su convaincre dans leur pratique que les gestes étaient intéressants, que leur travail et leur parole étaient dignes d’être filmés. Cela en en étonné plus d’un. Les saigneurs ont perdu leur noblesse, celle de la classe ouvrière consciente et unie.

Peu importe que cette usine transforme de la viande, ce qu’on voit c’est une précision millimétrique du geste, une exactitude contraignante du timing de la chaîne, un enfer sur terre.

La caméra est avec l’homme, et l’opérateur vit le même danger que l’ouvrier. Un geste maladroit, sur ses tous petits espaces calculés pour le rendement maximum, et celui qui sera saigné peut être l’un ou l’autre, le filmer ou le filmeur.

Vincent Gaullier et Raphaël Girardot se sont rendu compte que pour que les ouvriers parlent, ils étaient obligés d’être arrimés à eux à leur poste de travail. Pas d’autres lieux, pas d’autres opportunités pour le faire. Le temps de l’usine est compté. Le rythme de la chaîne impose le poste de tournage. Alors la caméra accompagne et la prise de son ruse. N’importe quel ingénieur du son vous dira qu’il est totalement impossible de réaliser une interview dans une usine qui fonctionne. Et ici il y a comme un exploit technique. Je me souviens d’avoir tourné en usine. Le bruit assomme, et la fatigue vous prend comme une fièvre. Vous sortez de là et vous vous endormez.

Les cinéastes sont dans le même bain que les ouvriers, contraints, il n’y a pas d’autre choix possibles que de ce mettre dans des conditions techniques impossible et de filmer quand même. Comme si pour filmer la classe ouvrière il fallait en baver comme eux.

Ce film montre cette tension et ce désespoir… sobrement, j’allais dire esthétiquement. Le film n’explique rien, ne démontre rien, mais chaque spectateur qui le verra, comprendra facilement qu’une usine, qu’un chaîne, qu’une entreprise qui fonctionne « normalement » - vous savez comme le dit si bien notre Président – là où c’est juste normal et bien c’est un enfer. Le monde parfait de la technique de travail optimisée et améliorée en permanence, le monde du Medef, est un enfer.

Et cet enfer, et bien il faut aller le voir, pour comprendre, parce que ce film ne fait pas souffrir, il éduque, il éclaire, il bouscule, il fait penser… Comme c’est un vrai film conçu et assumé, c’est assez rare pour s’y précipiter. Il est aussi assez subtil, pour vous laisser debout la nuit à y penser.

La version cinquante-cinq minutes – Avec le sang des hommes – du long-métrage a remporté le prix Pyrénées d'Or du Meilleur Documentaire. Diffusion sur ARTE, le 27 mai à 23h15,

http://www.dailymotion.com/video/xt2ewc_le-sang-des-betes-georges-franju-1949_news

Save