La Maison des femmes de Saint-Denis, rattachée à l’hôpital Delafontaine, a été créée en juillet 2016 par la Dr Ghada Hatem. Lieu de prise en charge unique des femmes victimes de violences, c’est une structure médico-sociale du Centre hospitalier de Saint-Denis, où des soignants et des acteurs du monde de la police, de la justice et du droit, mais aussi des thérapeutes, des artistes et des sportifs, coopèrent pour accompagner les patientes vers la guérison et l’autonomie.

C’est dans ce cadre qu’en janvier dernier, nous avons ouvert l’atelier « Prendre mots ». Une fois par semaine, nous accueillons des femmes suivies ici et leur proposons des exercices d’écriture encadrés où l’essentiel est de s’emparer des mots et (parfois) jouer avec (retrouver ici, tous les billets publiés dans ce blog).

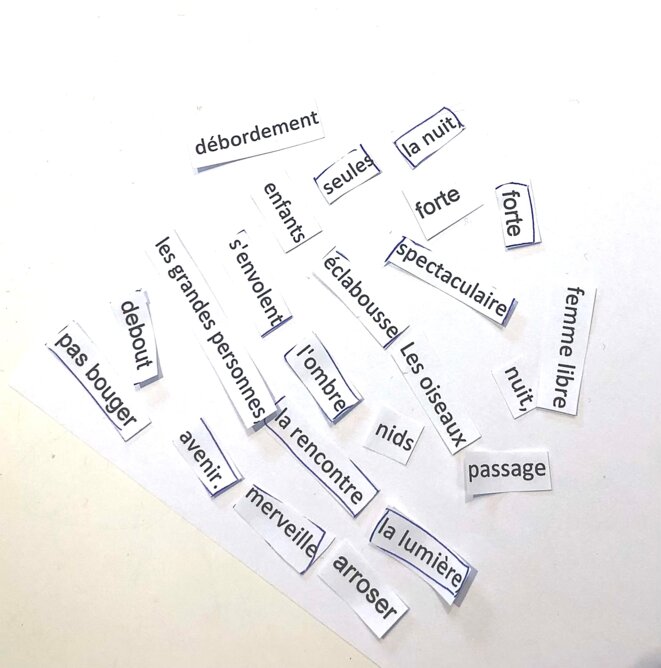

Agrandissement : Illustration 1

Ce lundi 6 mai 2024, alors que chacune prend place autour de la table, la conversation s’installe aussi. D’abord, autour du livre Le Consentement, de Vanessa Springora et la capacité de l’autrice à décrire ce qu’est l’emprise. Et de l’impossibilité pour certaines d’aller voir le film tiré de cette œuvre, tellement bouleversées par des mots qu’elles ne voulaient pas voir « traduits en images ». « Je craignais cette violence frontale ».

De la violence, il en sera beaucoup question ce jour-là, par bribes au fil des deux heures de l’atelier. Non pas celle qui les a amenées à pousser la porte de la Maison des femmes, mais celle subit depuis l’enfance, des gestes ou des réflexions à jamais inscrits dans la mémoire. Des souvenirs d’apprentissage de la soumission.

Entre mimes et rires expulsés, l’une raconte l’institutrice qui régulièrement l’affublait d’un prénom français, assez proche dans la sonorité de celui que ses parents lui avait donné, mais qu’elle entendait comme une négation de ses origines, de son identité. Si elle ne répondait pas, l’institutrice lui « criait dessus ».

Une autre femme se souvient dans un doux sourire qu’on lui tapait avec une règle en métal sur les doigts, pour un cahier taché ou un rire entre copines. « C’était une punition très courante à l’époque, on ne ferait plus ça aujourd’hui ».

Et puis, une autre se rappelle la fois où un membre de la famille découvrit son journal intime. Ce fut raillerie, moquerie et la violence de cette exhibition de son intimité lui fit déchirer son carnet et renoncer à tout jamais à coucher des mots sur du papier.

Toutes ont écrit, au début de leur adolescence, des textes (récits, lettres ou poèmes), sur un cahier ou un carnet qu’elles cachaient quelque part. Et toutes ont arrêté, un jour.

Le thème de notre atelier, ce lundi, était « Pourquoi écrire ». Après tout, nous sommes là pour ça et on ne s’est jamais interrogé dessus.

Nous reproduisons ci-dessous le texte des femmes qui ont accepté qu’il soit publié dans ce billet.

***

« Vaste question. J’ai longtemps gommé mon existence, dans un état de survie, comme un pilote automatique dans cette vie. Ne laisser aucune trace sur aucun papier, nier ce que je suis dans l’essence même de l’individu. Depuis que j’ai entamé de « me réparer », de taper à la porte de la Maison des femmes et ai décidé d’exister, cet atelier d’écriture est arrivé. Tout est question de rendez-vous et celui-ci, j’étais décidé à l’honorer.

Amoureuse des mots depuis ma plus tendre enfance, j’étais décidée à écrire, à laisser une empreinte sur le papier, à exister.

Le moteur reste l’envie de montrer l’exemple à ma fille, car au-delà des conseils, les actes qui l’accompagnent sont plus marquants.

J’écris dans une pulsion irrépressible de vivre, un besoin de respirer à nouveau, une sorte de reconnaissance. Je suis un phœnix et forte de cette conviction, j’avance. Plus personne ne pourra m’empêcher ou m’interdire d’écrire. Donc, je le redis, j’écris pour exister. »

***

Agrandissement : Illustration 2

« Ecrire, outre l’idée de s’exprimer, de donner une voix aux sans-voix, aux pudiques, aux cabossés par la vie qui n’osent pas, permet de dire les maux (M-A-U-X) à travers les mots.

Le pouvoir de ces derniers est illimité, ils peuvent aussi bien nous faire rire, pleurer, ordonner, apaiser, rallier, procurer mille et une émotions venant percuter chacun de nous en notre for intérieur dans ce qu’ils éveillent profondément.

Le plaisir que l’écriture procure vient de là, il n’y a pas de limite si ce n’est celle de l’imagination.

Tout peut être écrit ou réécrit, on est l’artisan de nos textes, comme nous le sommes de nos vies, que nous écrivions au jour le jour, chaque jour un peu plus.

Le plaisir que cela procure tient également dans le fait qu’il génère une grande satisfaction, une fois que l’on a osé se lancer dans l’écriture.

La lecture du texte devant d’autres et la réaction observée, même si elle peut être en décalage avec l’effet escompté, procure une réelle fierté car oui, c’est moi qui aurait été à l’origine.

Cela nous permet de nous sentir en vie, et quel plaisir d’être vivante!»

***

« L’écriture, cette façon de se livrer secrètement sur une feuille blanche, se raconter sans se soucier d’être entendue, libérer la pensée.

C’est une façon aussi de laisser une trace de son existence, de vouloir dire au monde qu’on a existé et que même si l’on pensait peut être différemment, on a tout simplement une histoire à raconter. Ou l’histoire de quelqu’un qui n’a pas pu dire avec ses mots et sa voix ce qu’il avait au plus profond de lui.

L’écriture permet de dénoncer des injustices et aussi peut donner du plaisir en s’évadant dans un roman imaginaire, en se faisant du bien tout simplement, voyager en quelque sorte.

L’écriture apporte la connaissance pour le futur en se servant parfois du passé. »

***

Ecrit-on pour être lu ou pour soi ? Je ne peux écrire sans une adresse à quelqu’un, même si ce quelqu’un est imaginaire. Ma grand-mère avait un petit carnet, une sorte d’agenda ou d’aide mémoire. Elle y cousait des brins de bruyère ou des fleurs et écrivait : « en souvenir d’une magnifique promenade avec mes grands amis… » Elle se retrouve à Paris fin 1959, avec son petit carnet et une de ses « grande amie », alors que se déroulent ce que l'on appelait alors « les événements », en fait, la guerre d’Algérie. Et elle a cette phrase : « Je ne sais pas si quelqu’un me lira un jour, mais il faut que je raconte. » J’ai toujours trouvé merveilleux ce moment où elle saisit qu’elle participe à l’Histoire, que ses petites histoires peuvent devenir témoignages.

Donc pourquoi écrire. Moi qui lis beaucoup, j'ai du mal à imaginer ajouter aux piles de livres édités et parfois pour certains formidables, un petit carnet personnel. Et je me trouve aussi dans l’incapacité d’écrire quelque chose qui serait de l’ordre de la fiction, il me faut du témoignage, du réel le plus précis possible. L’imagination chez les autres, je l’admire, chez moi, je la trouve pauvre.

Ecrire, ça me met les idées au clair, ça évite que ça se bouscule trop vite dans la tête. Ecrire c’est se poser, réfléchir à l’importance des choses, le sens et les conséquences. Mais écrire sans projet, pour moi c’est difficile. »

***

Au fil de la discussion, vient la question de la réécriture, « Réécrire, c’est éviter d’être ballottée par la pulsion de l’écriture. » Une femme se remémore alors la vidéo d’un entretien de Marguerite Duras : « Elle dit que l’écrivain est traversé, pour moi c’est ça l’écriture, être traversée… Ecrire, c’est traverser le corps, les âmes » « D’accord, lui rétorque une autre, mais au final, le livre, c’est du Duras, c’est elle qui signe et c’est son nom sur la couverture. Traversée peut-être mais autrice au final. » Duras, Springora… Et lire justement, « Pourquoi la lecture ? »,

***

Agrandissement : Illustration 3

« Lire me permettait de me retrouver avec moi-même, seule avec les histoires des autres, me fondre dans leurs pensées, leur vie, m’évader, me sentir intouchable des autres physiquement et verbalement, être dans mon monde à moi et rien qu’à moi, sans personne, être libre en quelque sorte, retrouver la paix intérieure. »

***

« J’ai toujours lu, depuis mes premiers temps, dès lors que j’ai su l’alphabet, je me suis évertuée à lire et je n’ai jamais arrêté depuis. La lecture, pour moi, a été salvatrice d’un quotidien destructeur.

J’ai su très vite lire, compulsivement, tout ce qui me passait entre les mains, comme un besoin inéluctable de m’évader d’une vie non désirée. Du fascicule des Témoins de Jéhovah qu’on voulait bien me donner, en passant aux premières bandes dessinées empruntées à la bibliothèque.

Cette compulsion m’a permise de tenir toute ma vie et influence mon humeur aussi bien que ma résistance aux coups de la vie.

Elle me permet de m’évader. Lire, c’est bien plus que voir les mots, c’est se cultiver avec une boulimie frénétique de savoir, car la vie c’est apprendre tout du long jusqu’à son dernier souffle, sinon ça n’a, pour moi, aucun intérêt.

Je me souviens avoir découvert en CM1 les hiéroglyphes à l’école, lors d’un cours d’histoire sur l’Egypte ancienne et d’avoir compris ce jour là, tel Champollion, que la lecture, dès lors qu’on avait les codes, permettait de comprendre. Forte de cette découverte, j’ai toujours cherché à comprendre davantage.

Le plus beau cadeau que je garde de mon enfance tourmentée fut, pour mes dix ans, celui de ma maman : un abonnement à France Loisirs que je conserve toujours. »

***

L’atelier « Prendre mots » vise à permettre aux femmes vulnérabilisées et victimes de violence, prises en charge dans le parcours de soin de la Maison de femmes de l’hôpital Delafontaine, de s’exprimer dans le cadre d’exercices d’écritures encadrés. Ce n’est pas un groupe de parole mais une espèce de cercle de jeux de mots, animé par la photographe et autrice Louise Oligny, la dessinatrice, créatrice et autrice Clémentine du Pontavice et la journaliste Sophie Dufau. Pour retrouver tous nos posts, cliquez ici.