Agrandissement : Illustration 1

Pourquoi « libre » ? Pour résumer, parce que l’élève, pas plus que l’adulte, n’aime être commandé d'autorité (invariant n°4 de Freinet).

Donc si on veut qu’une activité soit efficace, il est essentiel qu’il ait le sentiment d’être libre de choisir et de gérer son travail.

Je parlerai ici de “texte libre” au sens général du terme, c’est à dire non seulement les textes qui permettent à l’élève d’exprimer ses émotions profondes, mais toutes les productions d’écrits dans leur ensemble (contes, poésie, articles, correspondance...).

En effet, pour moi il s’agit toujours dans tous les cas de formes de textes libres, dans le sens où les élèves ont le choix du type de texte qu’ils veulent écrire, et de son contenu.

“Libre” ne veut pas dire qu'il n'y a aucune règle, puisque selon son type, un texte obéit forcément à certaines règles et contraintes bien précises : un poème doit être construit d’une certaine manière pour être agréable à lire et à entendre, une lettre doit respecter certains codes, un exposé implique de trier et synthétiser les informations...

Et puis il y a également les contraintes inhérentes au projet de l’élève : délais à respecter, qualité du travail, organisation, support…

Donc contrairement à ce que certains peuvent imaginer, le texte libre, tout comme la pédagogie Freinet d’une manière générale, c’est tout sauf le Club Méd ! Même s’il n’y a pas de préparations ni de programmations, c’est réellement une activité très cadrée et structurée.

Il a donc d’excellents arguments pour rassurer les parents ou inspecteurs inquiets.

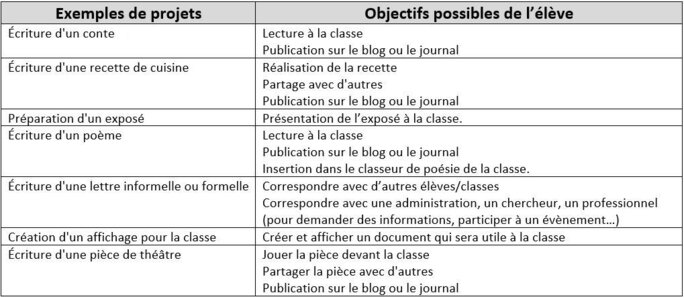

Le texte libre, c’est avant tout un mini-projet choisi et géré par l'élève, qui implique la production d'un texte.

Ce projet, c’est son point de départ, son objectif, et c'est ce qui donne du sens à l'activité.

Le projet le plus simple consiste à lire son texte à la classe, et c’est également le cas le plus fréquent et de loin lorsqu’on n’a pas de blog ni de journal pour les publier, mais il en existe bien d’autres.

Quelques exemples :

Agrandissement : Illustration 2

Certains textes peuvent donner lieu à des améliorations collectives. C'est le cas en particulier de ceux qui sont destinés à être publié (journal, blog...).

Un chapitre est consacré spécifiquement à ce point dans cet article.

Certains enseignants tentent de mettre en place le texte libre dans leur place, en demandant à leurs élèves de plancher sur un texte, tous en même temps. Ce qui pose de gros problèmes de gestion de la classe : que faire de ceux qui ont terminé avant les autres ? Parfois ils imposent même un thème, l’activité n’a alors plus rien à voir avec le texte libre ! Il s’agit de perversions des pratiques de la pédagogie Freinet, comme tant d’autres (les réunions coopératives transformées en “conseils”, le “Quoi de neuf” transformé en simple moment de parlotte, la coopérative de classe transformée en caisse noire...). Sorti du cadre du plan de travail et de la méthode naturelle, le texte libre devient juste une activité stérile et sans intérêt, c’est pourquoi il est essentiel de l’inscrire dans cet environnement.

AVANTAGES

Pour mener à bien son projet, l’élève va utiliser et perfectionner absolument toutes les compétences de la langue, et cela de manière naturelle : rédaction, style, orthographe, accords, conjugaison, sens critique, synthèse d’informations, etc…

Et en particulier la compétence la plus importante de toutes à mon avis, celle qui devrait figurer dans les programmes en lettres capitales et encadrée de rouge : le plaisir de lire et d'écrire.

Lorsqu’on écrit, on lit. Et donc on comprend nécessairement le sens du texte. Ce qui fait du texte libre un outil particulièrement performant pour l’apprentissage de la lecture.

Et lors du travail individuel avec l’élève, on travaille également le code syllabique de manière intensive et personnalisée.

Du coup, le texte libre, associé à la méthode naturelle, permet de se passer des méthodes de lecture industrielles, qui sont toutes sans exception nocives et délétères.

Le texte libre remplace aussi très avantageusement les sacro-saintes dictées (voir plus bas le paragraphe qui leur est consacré).

Le texte libre est réalisé en majeure partie de manière autonome, et l’élève est hautement responsabilisé par cet objectif à atteindre, qu’il est libre de le gérer comme il le souhaite.

La phase de rédaction du texte libre s’intègre parfaitement aux plans de travail, puisqu’elle est individuelle.

Cela permet une différenciation totale : on personnalise et on adapte individuellement les enseignements à chaque élève.

La pratique du texte libre ne requiert aucun matériel spécifique, il suffit d’avoir de quoi écrire, du papier et des crayons !

Enfin, les élèves peuvent lire leurs textes à leurs parents, ce qui constitue un moyen pour eux de s’investir dans leur éducation, sans pour autant donner du travail supplémentaire après la classe puisque c’est inutile et nocif (cf. https://tinyurl.com/travail-sup).

Pour l’enseignant, le texte libre constitue donc une activité d’une immense richesse pédagogique, et d’une efficacité incomparable pour aborder de manière concrète toutes les compétences de la langue.

Pour l’élève, c’est un projet motivant, qui a du sens, et qu’il réalise avec plaisir.

Agrandissement : Illustration 3

POURQUOI ÇA FONCTIONNE ?

Le plaisir, le fait qu’il s’agisse de projets motivants et de textes qui ont du sens pour l’élève, est déjà l’une des raisons principales de l’efficacité du système.

Freinet avait l’habitude de dire qu’on ne fait pas boire un cheval qui n’a pas soif. De la même manière, si on veut que les élèves s’approprient les apprentissages et aient soif d’apprendre, notre devoir est de leur « donner soif ».

Une autre raison est la méthode naturelle. Pas de cours, pas de leçons, pas de séquences/séances, pas de programmations.

Et l’une des forces de la méthode naturelle est que chaque notion est constamment répétée, que ce soit individuellement ou collectivement.

Les élèves acquièrent des connaissances et des compétences naturellement, non pas en apprenant bêtement des leçons, mais en travaillant, par la pratique concrète.

Pour plus d’informations sur la méthode naturelle :

- Apprendre sans cours ni leçons : https://tinyurl.com/nouvelles-notions

- Pourquoi les préparations et programmations sont anti-pédagogiques : https://tinyurl.com/prep-prog

EN PRATIQUE

Les textes libres comportent 2 phases :

- Une phase de rédaction, individuelle, qui permet à l'enseignant de travailler en tête à tête avec chaque élève, et de lui apporter ce dont il a besoin au moment où il en a besoin (enseignement individualisé).

Elle comprend la rédaction au brouillon, la correction, et la copie au propre sur le support approprié (cahier, mail, traitement de texte, affichage...).

- Une phase d'exploitation, généralement collective, qui dépend du type de texte et des objectifs de l'élève. Elle permet en particulier au groupe de d'utiliser et de confronter ses connaissances, et ainsi de progresser grâce à la coopération.

Voilà comment tout cela se déroule en pratique. Attention : la description qui suit ne prétend pas représenter un modèle, il ne s’agit que de ma manière de travailler, mais elle est certainement assez similaire chez tous ceux qui pratiquent le texte libre.

1 - Rédaction au brouillon

Les élèves ont chacun un texte libre à produire toutes les 2 semaines, c’est inscrit sur leur plan de travail. Ça suffit largement, et un rythme plus court est difficile à gérer, en particulier à partir du CE1 où ils commencent à écrire de longs textes.

Les plus jeunes (maternelles et CP) qui écrivent des textes plus courts peuvent en faire un par semaine, mais ce sera alors plus chronophage (mais pas impossible ni inintéressant).

Le style est choisi librement par l'élève, en fonction de ses envies, ou/et des besoins et de la vie de la classe.

Durant ses moments de travail individuel en autonomie (sur plan de travail), l'élève rédige son brouillon. Il a 2 semaines pour tout terminer, donc à lui de gérer son temps, et il peut parfaitement le diviser si ça lui convient mieux (écrire un petit bout de temps en temps).

Il doit impérativement écrire en sautant des lignes, sinon c'est impossible à corriger !

2 - Correction

Lors que le brouillon est terminé, je le corrige, si possible en présence de l'élève durant ce temps de travail individuel.

Chaque enseignant a sa manière de corriger bien sûr. Je corrige en fonction de chaque individualité, je souligne les erreurs que l'élève peut corriger seul, et je corrige directement et/ou je lui explique de vive voix celles qui sont plus compliquées.

Voici une vidéo illustrant ce fonctionnement, pendant un moment de travail individuel :

3 - Correction (suite) et mise au propre

L’élève corrige son brouillon (dans les lignes sautées et en utilisant toutes les ressources à sa disposition), puis le recopie au propre sur le support approprié.

Il peut revenir me voir s’il a un doute à ce stade.

Je revérifie une dernière fois la version au propre pour être sûr qu'il ne reste pas d'erreurs.

A ce stade la phase individuelle est terminée, l'activité sort donc du plan de travail.

4 - Exploitation

Vient alors la phase d'exploitation proprement dite, qui représente l'objectif de l'élève. De ma propre expérience, la très grande majorité des textes est simplement lue à la classe.

Tous les jours on consacre environ 10 à 15 minutes à la lecture des textes libres. L'auteur lit à haute voix, et la classe peut ensuite donner des avis et conseils.

De cette manière, grâce à la coopération, le niveau général s'améliore et se perfectionne.

D’ailleurs au bout de quelques mois, les élèves en viennent spontanément à critiquer des textes d'auteurs, ce qui est la démonstration incontestable du développement de leur sens critique littéraire, et c'est toujours un moment magique !

L'élève n'est pas obligé de lire son texte publiquement s'il est trop intime (ça peut arriver, mais en pratique il est rare qu’un élève demande de garder pour lui).

Agrandissement : Illustration 5

AMÉLIORATIONS COLLECTIVES DE TEXTES

Dans le cadre de certains projets, on peut être amené à retoucher et améliorer un texte collectivement. C’est le cas en particulier de textes qui sont destinés à être publiés au nom de la classe (lettre collective, articles, poèmes…).

Certaines classes font voter pour choisir les textes à publier/améliorer. Je n'aime pas du tout ce principe, car il revient à établir une hiérarchie, un classement entre les textes, ce qui n'a aucun sens ni aucun intérêt.

C’est pour cette raison aussi que je préfère le blog au journal papier : il n’y a pas de pression concernant les délais de publication, on publie à notre rythme, et on publie ce qu’on veut, pas besoin de voter.

Quelqu'un propose par exemple "ce poème est très beau, on devrait le mettre sur le blog et dans le classeur", et en général ça ne génère pas beaucoup de polémiques.

A titre indicatif, voici des vidéos d'améliorations collectives :

https://www.youtube.com/embed/1yBAcNQ7REQ

https://www.youtube.com/embed/yODe2yo5gDI

https://www.youtube.com/embed/PXCaUxVNVI8

https://www.youtube.com/embed/xNdjkCgUd0g

Et un débat sur les textes qui seront publiés dans le journal :

https://www.youtube.com/embed/Ay1s0QYqp4A

POURQUOI DES TEXTES LIBRES PLUTÔT QUE DES DICTÉES ?

Avec les dictées ou les exercices d'expression écrite habituels, tout est imposé : le sujet, le type de texte, la longueur, le temps de conjugaison, etc...

Ces exercices ont pas ou peu d’intérêt pédagogique, ils sont stériles, et sont même souvent plus nocifs que bénéfiques, en monopolisant une énergie et un temps précieux au détriment d’activités plus intéressantes, et en contribuant parfois à dégouter l'élève de la lecture et de l'écriture.

Les dictées sont des outils de classement et de sélection, leur “rendement pédagogique” (temps passé comparé aux bénéfices reçus) est très faible. Et en tant que profs, notre rôle n’est pas de classer ni de sélectionner, mais d’enseigner.

Les textes des dictées ne représentent rien et n’ont pas de sens pour les élèves, ils les écrivent uniquement parce qu'ils y sont obligés, sans se les approprier, sans plaisir.

Or le plaisir est quand même le moteur le plus puissant de l'apprentissage, sans plaisir pas de motivation, et sans motivation on apprend quand même beaucoup moins bien.

Et même en tant qu’outil d’évaluation, la dictée ne permet d’évaluer que l'orthographe, la grammaire et la conjugaison, mais aucune compétence d'expression écrite ni orale.

Enfin, dans la "vraie" vie, à moins d'être secrétaire, on n'écrit jamais sous la dictée, on écrit toujours des textes libres, donc c'est bien cette capacité qu'il faut développer chez l'enfant.

AVERTISSEMENT

Freinet mettait en garde contre une utilisation “scolastique” du texte libre, c’est à dire dans le cas d’un enseignant qui utiliserait les textes des élèves pour continuer à infliger des cours et des leçons.

Ce n’est pas possible : les pratiques Freinet doivent nécessairement s’inscrire dans l’esprit Freinet, sous peine d’en perdre tout l’intérêt et l’efficacité.

Il préconisait le travail quotidien du texte libre, ce qui à mon sens ne signifie pas que chaque élève doive écrire un texte par jour, mais simplement qu’ils y travaillent tous les jours, que ce soit pour rédiger, pour recopier, pour lire ou pour exploiter leurs textes d’une manière ou d’une autre, individuellement ou collectivement.

INCONVÉNIENT

Je n’en vois qu’un seul : la pratique des textes libres ne peut actuellement pas être enseignée ni recommandée officiellement par les formateurs et inspecteurs, car elle est basée sur la méthode naturelle.

C’est à dire qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va sortir de la vie de la classe, et que donc on ne peut rien préparer ni programmer, ni cours, ni leçons, ni séquences, ni séances.

Ce qui est une hérésie pour les technocrates de l’Éducation Nationale, qui vivent encore au XIXème siècle !

Mais il suffit de ne pas prêter attention aux remarques de l’inspecteur, un mauvais rapport d’inspection ne change rien à notre mission ni à ce que nous accomplissons au quotidien.

Et surtout, on travaille pour nos élèves, pas pour les inspecteurs.

Agrandissement : Illustration 6

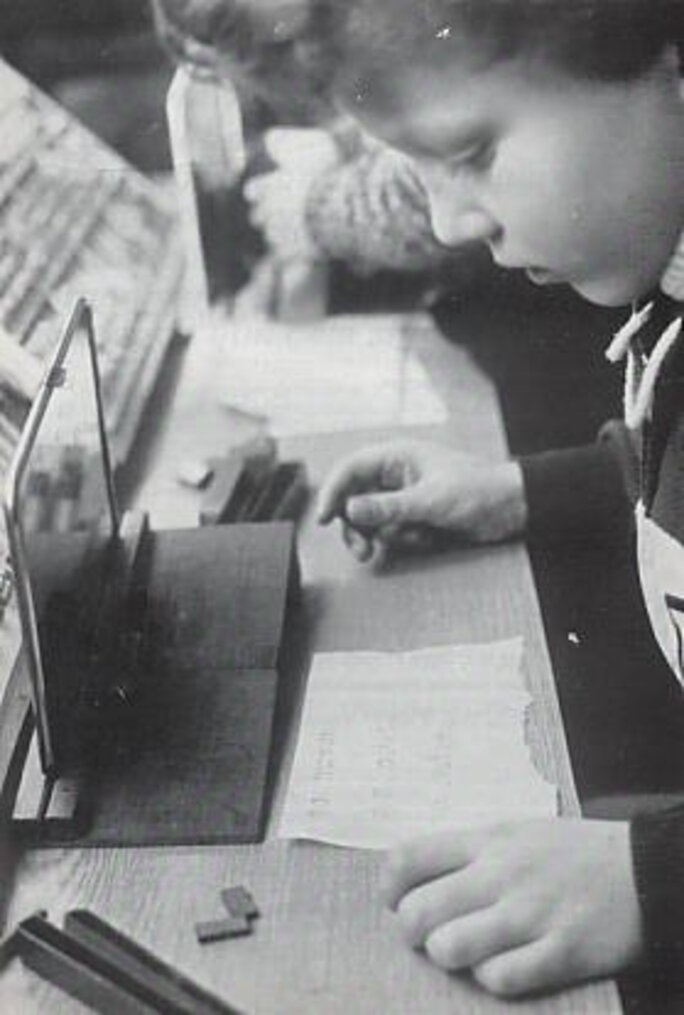

AVEC LES PLUS JEUNES

Rappel :

Lire, c’est donner du sens à une information écrite.

D’après cette définition, on peut considérer un élève comme lecteur à partir du moment où il arrive à reconnaître son prénom.

Il commence généralement de cette manière, et il deviendra progressivement un bon lecteur en enrichissant son répertoire lexical (le nombre de mots bien connus).

Parallèlement, il faut également savoir déchiffrer les mots nouveaux. Ce déchiffrage syllabique est utile pour les mots nouveaux, mais il comporte des inconvénients majeurs : il est lent, laborieux, et monopolise toutes les ressources cognitives au détriment de la compréhension du texte.

C’est pourquoi des élèves qui déchiffrent des mots qu’ils ne connaissent pas ânonnent avec tellement de difficulté, et lorsqu’ils ont réussi on s’aperçoit qu’ils n’ont pas compris ce qu’ils ont « lu ».

Et c’est tout à fait normal, puisqu’il ne s’agit pas de lecture en réalité, mais de déchiffrage.

Lorsqu’un élève commence à déchiffrer, cela représente l’aspect le plus “spectaculaire” de son apprentissage, donc on le qualifie habituellement de “lecteur”.

En réalité, on devrait juste dire que cet élève est “déchiffreur !

Je ne m’éloigne pas du sujet en parlant de tout ça, car être conscient que même les plus jeunes enfants sont capables de lire permet de travailler sur le texte libre, et de les laisser créer des textes qui auront du sens pour eux.

Pour les élèves qui ne déchiffrent pas encore (d’une manière générale les maternelles et les CP en début d’année), je demande un texte libre par semaine pour 2 raisons :

- Ils sont encore généralement très courts à ce stade, et on a donc le temps de les terminer en une semaine, ce qui est beaucoup plus difficile avec des élèves plus âgés.

- Ça permet de circonscrire l’activité à la semaine, ce qui est une durée que l’élève peut appréhender facilement et naturellement.

Le fonctionnement est le même qu’avec les plus grands, à la différence qu’il va falloir les assister pour les compétences qu’ils ne maîtrisent pas encore suffisamment (graphisme et codage syllabique en particulier en particulier).

Donc j'écris sur le brouillon de l’élève sous sa dictée, en fonction de ses capacités. Il faut bien sûr un peu guider parce que les envies des élèves ne correspondent pas forcément à leurs possibilités en graphisme, et puis on peut éventuellement les orienter vers quelque chose qui nous semble intéressant (mais toujours en respectant le souhait de l'élève, c'est lui l'auteur, c'est lui l'artiste, et c'est lui qui décide).

Au tout début pour les plus faibles, le texte peut se résumer à un simple mot, celui qu'ils ont envie d'écrire, par exemple "maman", "dinosaure", "vélo", le prénom d'un ami de classe, le nom de leur chat ou de leur chien...

Puis de vraies phrases arrivent, par exemple "j'aime la glace", ou bien plus compliqué "hier je suis tombé sur le genou", selon le niveau de l'enfant. Petit à petit on va ajouter la majuscule, la ponctuation…

Je laisse progressivement des trous pour les mots qu'ils connaissent bien : le, la, un, une, maman, papa, école, etc... Bien sûr le nombre de trous s'accroit avec le temps, et petit à petit ils deviennent capables d'écrire toute une phrase, puis un texte entier seuls.

Et rapidement on a de vraies histoires, il n'est pas rare même d'avoir des GS qui écrivent plusieurs pages !

Cette phase se déroule pendant les moments de travail individuel, et la dictée à l’adulte va relativement vite à ce niveau (quelques secondes, maximum 1 ou 2 minutes par enfant), et c'est réparti sur plusieurs jours donc c'est largement gérable, même avec une trentaine d’élèves.

J'en profite pour travailler sur le graphisme, l'orthographe, les sons, la lecture globale (en enrichissant la base lexicale de l'élève)...

En ce qui concerne le graphisme, il m'arrive de mélanger plusieurs types de graphies au sein d'un même mot pour que l'élève se familiarise progressivement avec chaque lettre, ce n'est pas gênant.

Par exemple si un élève qui maîtrise relativement bien le script me dicte "J'ai fait du vélo", il est possible de l'écrire en script mais avec un "l" en cursive, pour commencer à l'habituer à ces nouvelles variantes, et progressivement on ajoutera de plus en plus de majuscules et de cursives dans ses prochains textes.

Ce fonctionnement va peut-être faire hurler les puristes mais en tout cas c’est efficace !

Ensuite l'élève recopie son texte sur le support approprié, et tout le reste est similaire au travail réalisé avec les plus grands.

Lorsqu'il s'agit de textes courts en principe ils peuvent les lire à la classe, puisqu'ils en sont les auteurs. Au besoin je les aide, ou bien je lis même à leur place si c'est trop difficile.

Agrandissement : Illustration 7

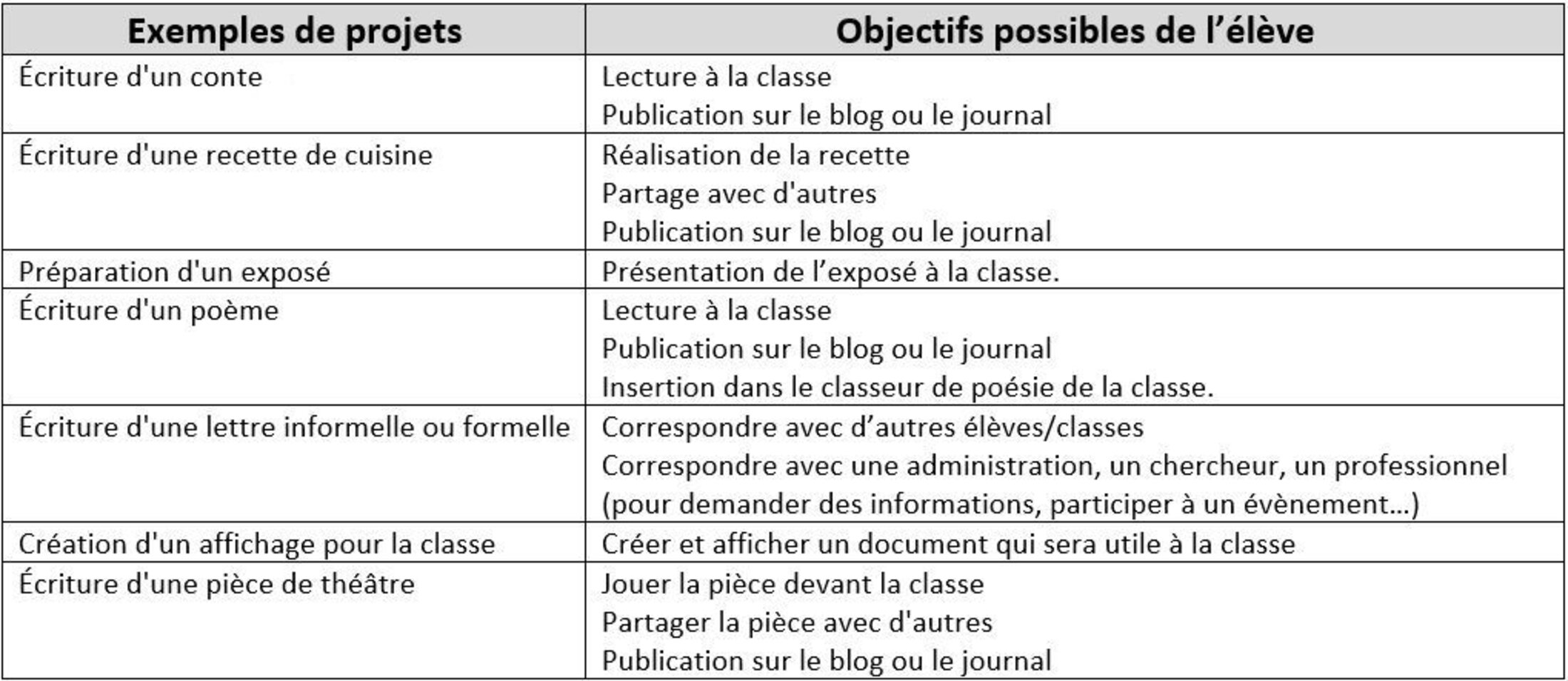

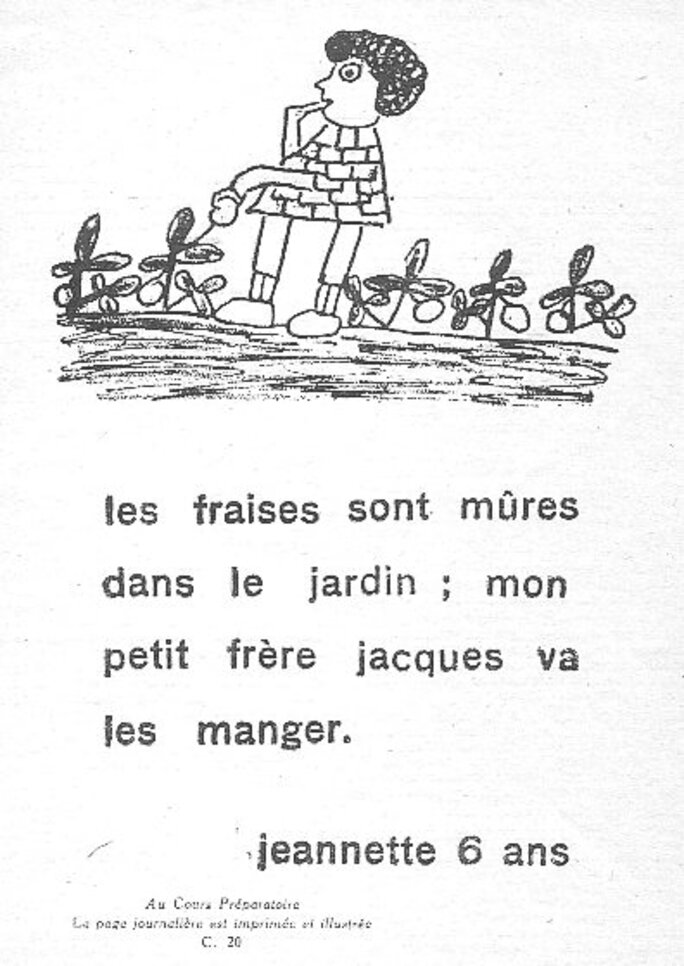

L’IMPRIMERIE

L’imprimerie est l’outil emblématique de la pédagogie Freinet, c’est la première chose qu’on apprend lorsqu’on s’intéresse à sa vie.

C’est une imprimerie acquise d’occasion un peu par hasard qui lui a permis de mettre en pratique concrètement sa conception de l’enseignement.

Il a utilisé l’estrade, sur laquelle trônait traditionnellement le maître, comme un établi pour poser cette imprimerie (il ne l’a pas brûlée comme dans l’excellent film “L’école buissonnière” !), et ce faisant il a provoqué une véritable révolution dans l’enseignement : contrairement à ce qui était pratiqué depuis des siècles, le maître n’était plus le centre de la classe.

C’est la base de la pédagogie Freinet.

A l’époque, l’imprimerie était évidemment l’outil idéal pour travailler sur les textes libres. Mais les enseignants en pédagogie Freinet s’accordent à dire que si Freinet avait eu à sa disposition un ordinateur et internet, il les aurait sans aucun doute utilisés de la même manière que son imprimerie.

Donc ce n’est pas l’outil qui est important, mais “l’esprit Freinet”. Il n’est pas du tout obligatoire de publier un journal pour pouvoir travailler efficacement sur les textes libres.

Le blog sur internet est un outil que j’apprécie particulièrement pour sa souplesse et sa facilité d’utilisation, je le trouve idéal, mais on peut même éventuellement se passer aussi du blog, il existe d’autres projets et d’autres supports pour produire des textes libres.

L’ANGOISSE DE LA PAGE BLANCHE

Contrairement à ce que certains imaginent, le texte libre ne consiste pas à dire “prends ton cahier de brouillon et écris ce que tu veux”.

Comme je l’ai expliqué au début de cet article, le départ du texte libre c’est le choix d’un projet à réaliser.

Donc la plupart du temps le thème d’écriture est fourni naturellement par ce projet.

Par exemple s’il s’agit d’écrire une lettre ou un mail à un berger pour lui demander des informations sur la transhumance, il n’y a pas à se poser de question pour savoir ce qu’on va écrire.

Dans la pratique les contes constituent quand même la très grande majorité des textes (en tout cas dans ma classe), et il arrive parfois que des élèves soient en panne d'inspiration.

Dans ce cas, on essaye ensemble de trouver des idées, et pour ça je peux essayer de le mettre sur une piste par des questions. Par exemple :

- Tu veux que ce soit quelque chose de réel ou d’inventé ?

- Inventé.

- Et tu veux que ça parle de quoi ? De personnes, d'animaux, de plantes, de choses...?

- Hum... De dinosaures.

- Ah, et tu sais quel genre de dinosaures ?

- Un méchant, un tyrex.

- Et il fait quoi ? Il est tout seul ?

- Oui, il est tout seul et malheureux parce qu'il n'a pas d'amis, n'aime pas la viande, il est végétarien.

- Ben voilà, tu l'as ton histoire : c'est celle du tyrex végétarien ! ;)

Certaines classes se sont également constitué un classeur qui contient des suggestions pour démarrer un texte libre, et dans lequel un élève en panne d’inspiration peut aller chercher des idées.

“On se contente trop souvent de laisser l'enfant libre d'écrire ce qui lui plaît. La part du maître ne commence qu'au moment de la mise au net. C'est, au contraire, avant qu'il faut agir. Pendant les heures ou les minutes de travail libre, il faut se mettre à côté des hésitants, les aider à trouver des thèmes à exprimer, aider les idées à éclore et à s'extérioriser.

Nous pouvons alors distinguer un texte valable d'un écrit dont la banalité découragerait l'auteur lui-même. En parlant avec l'enfant, nous faisons préciser les points à publier, avec un poème informe, nous réalisons un chef-d'œuvre.”

Célestin Freinet

BIBLIOGRAPHIE

- Le texte libre (Célestin Freinet, 1947) : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/11154

- Vidéo de Célestin Freinet dans sa classe : https://www.youtube.com/watch?v=EGv_cjNjhWY

- Acquérir de nouvelles notions sans cours ni leçons : https://tinyurl.com/nouvelles-notions

- Programmations et préparations, pourquoi elles sont anti-pédagogiques : https://tinyurl.com/prep-prog

- Bernard Collot : https://www.youtube.com/watch?v=6QWVMcinqMY

- Pour démarrer en pédagogie Freinet… le Texte Libre (Patrick Robo, 1983) http://bqpf.info/dossierplan/02textespratique/05Tecrilire/12ecrilire.html

- Les invariants (résumés) de Freinet : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/les-invariants-pedagogiques-resumes

- Quelques conseils de début d’année (Célestin Freinet, “L’éducateur” d’octobre 1965) : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/32840

- Le texte libre et l’expression écrite (“Les dossiers pédagogiques de l’éducateur” n° 94/95) : http://docplayer.fr/docview/47/23620743/