Un tournant commercial pour l’avant-garde chinoise

I. Le marché de l’art en Chine dans les années 1980 :

Un œil innocent

Comme le dit Huang Yongping lorsque son groupe Xiamen Dada brûla des œuvres devant le palais de la culture, dans la province du Fujian (sud de la Chine), le marché de l’art restait encore une notion étrangère à la plupart des artistes d’avant-garde chinois pendant les années 1980 : « En Chine, il n’existait pas (à cette époque) de collections d’art. Ceci est peut-être une bonne chose. Les artistes pouvaient traiter leurs tableaux de n’importe quelle manière sans regret, puisqu’ils ne les considéraient pas comme des marchandises ayant une valeur financière.[1] » Ce fut notamment le cas pour la plupart des artistes issus du milieu académique. Or, les artistes indépendants comme le groupe des Étoiles avaient déjà fondé un petit cercle de commerce de la peinture à la fin des années 1970, dont les clients étaient essentiellement occidentaux, par exemple des diplomates, des étudiants étrangers ou des employés de multinationales, qui s’intéressaient à la création des artistes indépendants, et en particulier des artistes contestataires.

Les formes d’échange commercial de tableaux à cette époque étaient encore caractérisées par une certaine naïveté et une certaine simplicité. L’artiste Yan Li (严力) se souvient d’un achat lors de la première exposition du groupe des Étoiles en dehors de la Galerie nationale des beaux-arts de Beijing en 1979[2]. Une Française lui demanda le prix d’un tableau. Sans expérience, Yan Li se renseigna auprès de ses amis chinois pour savoir combien il pourrait le vendre. Finalement, il définit le prix de son tableau selon le niveau de son salaire : soit trois à quatre fois son revenu mensuel, c’est-à-dire 200 yuans. D’autres artistes, par souci d’hospitalité, suggérèrent aux clients occidentaux d’échanger leur tableau contre des cadeaux, par exemple un appareil-photo. Lors de la 2e exposition du groupe des Étoiles en 1980, les artistes indépendants, ayant gagné une plus grande visibilité, vendirent leurs tableaux pour un prix de 200 à 600 yuans. La plupart des œuvres des artistes indépendants sont vendues aux clients occidentaux. Vers 1981, en raison du durcissement de l’environnement politique, ce petit cercle de commerce de peinture disparut.

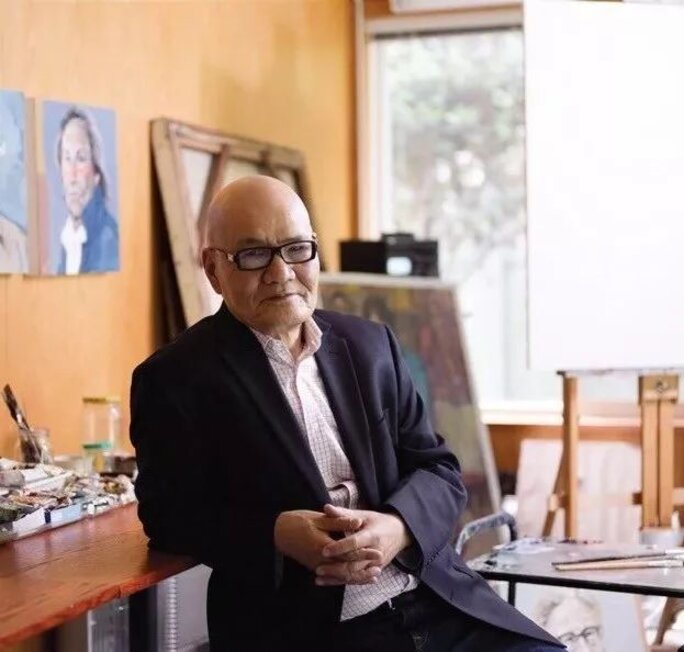

Agrandissement : Illustration 1

Dans le milieu académique, au début des années 1980, la plupart des artistes gardaient encore un œil innocent sur la valeur marchande de l’art. Pour les artistes qui avaient suivi une formation sérieuse en beaux-arts, l’art était considéré comme une pratique éloignée de tout intérêt mercantile. C’était un cercle d’élite, réservé à un petit nombre de connaisseurs. En dehors du milieu académique, on pouvait quand même trouver des tableaux à vendre dans des boutiques touristiques et des galeries des hôtels de luxe à Beijing et à Shanghai, destinés principalement à une clientèle étrangère. Mais la quantité de ce genre de toiles restait encore assez limitée et les prix très bas.

Vers le milieu des années 1980, sollicités par le développement de l’économie privée, les artistes commencèrent à se rendre compte de la valeur commerciale de l’art. Une série de débats eut d’abord lieu entre artistes et critiques d’art, pour s’interroger sur la pertinence de la commercialisation de la peinture à l’huile. Jia Fangzhou (贾方舟), critique d’art, fut l’un des premiers à réfléchir sur le commerce de l’art, en défendant le marché de la peinture à l’huile pour diversifier le champ artistique. Son article intitulé La commercialisation de l’art et l’esthétisation des marchandises (《艺术的商品化和商品的艺术化》)[3], publié en 1985, constitua un jalon dans la courte histoire du marché de la peinture à l’huile en Chine.

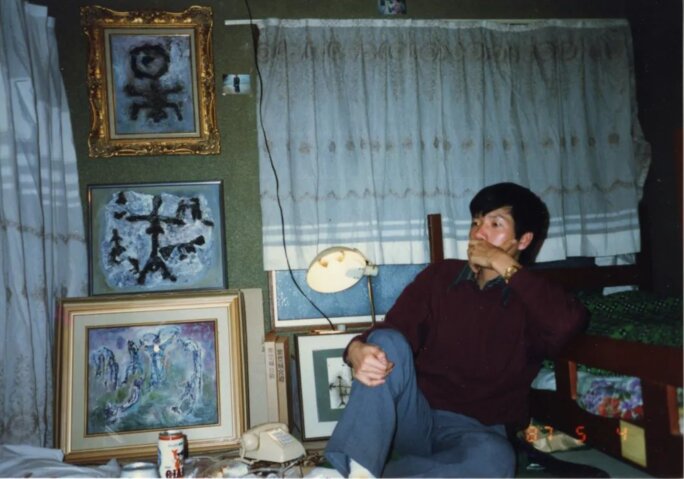

Agrandissement : Illustration 2

Les réflexions sur le marché de l’art se multiplièrent à partir de 1987. Zheng Shengtian, directeur du département de peinture à l’huile à l’Académie nationale des beaux-arts de Hangzhou, publia plusieurs articles sur le marché de l’art en Europe et aux États-Unis, en présentant son propre vécu en Occident [4]. Liu Xilin (刘曦林), historien de l’art, mena une série d’études sur les prix en état de bouleversement des œuvres des artistes chinois, tout en défendant la nécessité de rétablir le marché de l’art en Chine pour stimuler la créativité[5]. Shao Hong (邵宏) et Yang Xiaoyan (杨小彦), deux critiques d’art basés dans le sud de la Chine, avaient étudié l’évolution du rôle de mécénat en Occident. Ils s’intéressaient également à la façon de circuler des objets d’art dans le marché international, aux conséquences sociales de la commercialisation de l’art, ainsi qu’à l’autonomie de l’artiste[6]. Le critique d’art Peng De (彭德) aborda quant à lui l’impact de la commercialisation de l’art sur la peinture traditionnelle chinoise[7].

Le milieu de l’art en Chine commença à reconnaitre le rôle du marchand d’art vers la fin des années 1980. Dans le même temps, le commerce de la peinture à l’huile prit un essor sur les marchés étrangers. Les marchands d’art de Hong Kong, de Taïwan et de l’Asie du Sud-est vinrent en Chine continentale, où ils découvrirent les prix très bas des artistes chinois. La virtuosité technique des artistes chinois, notamment dans la représentation réaliste, contrastait avec le prix encore bas de leurs œuvres, ce qui créa une grande opportunité de marché, tout en conduisant les artistes chinois à s’interroger sur leur place dans le marché de l’art.

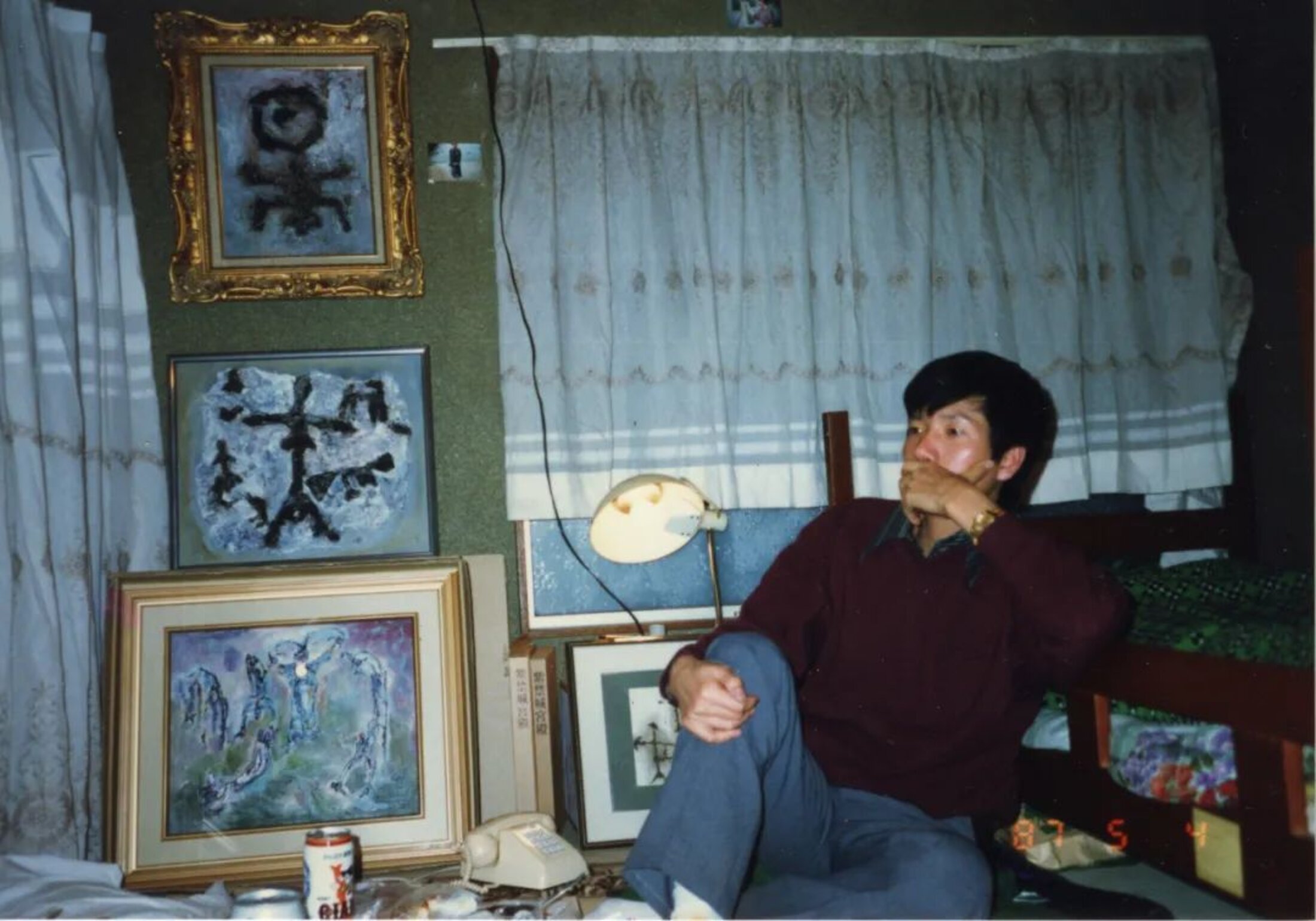

Agrandissement : Illustration 3

L’impact des marchés étrangers

Le commerce de l’art en Chine vers la fin des années 1980 se répartissait en deux catégories : la peinture traditionnelle à l’encre et la peinture à l’huile. Le marché de la peinture traditionnelle chinoise avait été suspendu pendant la Révolution culturelle, avant de réapparaitre dans les années 1980, en connaissant une vague de flambée des prix à une demande en croissance provenant de Hong Kong, de Taïwan, de l’Asie du Sud-est et des expatriés chinois en Occident. Quant à la peinture à l’huile, essentiellement figurative, le commerce apparut au fur et à mesure des débats académiques sur la commercialisation de l’art. L’émergence du commerce de la peinture à l’huile fut étroitement liée à la réhabilitation de l’enseignement supérieur des beaux-arts en Chine, notamment les manières classiques de représentation. Les marchands de tableaux venant de Hong Kong, de Taïwan, du Japon et de Singapour ciblèrent les artistes de la Chine continentale pour leur virtuosité technique et leur prix bas. Dans la seconde moitié des années 1980, nombre de galeries asiatiques, qui auparavant s’intéressaient à la peinture traditionnelle, se tournèrent vers les tableaux à l’huile des artistes de la Chine continentale. Certaines galeries réussirent même à constituer des collections importantes de la création chinoise de cette période. Cependant, les prix des œuvres chinoises sur ce marché montrèrent un état de désordre, sans standard ni référence : les critères d’évaluation étaient variés, parfois établis de façon arbitraire. De Hong Kong à Singapour, un même tableau pouvait se vendre entre 2000 ou 3000 yuans, jusqu’à quelques dizaines de milliers de yuans.[8]

À part le marché de l’art en Asie du Sud-est, une autre piste se trouvait aux États-Unis. Chen Yifei (陈逸飞), un des premiers artistes chinois ayant étudié aux États-Unis dans les années 1980, avait réussi à accéder au marché de l’art américain. Débarqué à New York en 1980, il y fit connaissance d’Armand Hammer, un collectionneur et philanthrope américain d’origine russe. Chen Yifei collabora avec Armand Hammer à partir de 1983 en réalisant plusieurs expositions solos dans la galerie du collectionneur, tout en participant à une série de manifestations dans le monde, établissant ainsi sa visibilité et sa reconnaissance internationale. La peinture de Chen Yifei trouva une clientèle occidentale fidèle. En 1985, lors de la visite d’Armand Hammer en Chine, le magnat du pétrole offrit un tableau de Chen Yifei à Deng Xiaoping.

Agrandissement : Illustration 4

Un autre artiste chinois, Chen Danqing (陈丹青), acquit également sa réputation dans le milieu de l’art new-yorkais. Éminent représentant du courant naturaliste, Chen Danqing se fit notamment connaître par sa fameuse série de peintures du Tibet. Attaché à la représentation figurative, Chen Danqing ne prit cependant pas pris le même chemin que son homologue Chen Yifei (陈逸飞). Une fois installé aux États-Unis en 1982, Chen Danqing se rendit compte de la place marginale de la peinture à l’huile dans le monde de l’art occidental. Cependant, son attachement à la représentation réaliste l’empêcha d’adopter un langage plus contemporain au-delà de Cézanne, ce qui fit naître en lui des frustrations tout au long des années 1980. Au début des années 1990, Chen Danqing parvint enfin à se débarrasser de l’esthétique européenne du 19e siècle pour entrer sa phase « contemporaine ».

À part Chen Danqing et Chen Yifei, certaines galeries de New York et de Los Angeles présentèrent également, vers le milieu des années 1980, des artistes chinois du courant de la peinture naturaliste, comme Luo Zhongli (罗中立), Ai Xuan (艾轩), Wang Yidong (王沂东), Chen Yanning (陈衍宁)[9]. Dans la seconde moitié des années 1980, on constata que de plus en plus d’artistes chinois commençaient à produire les tableaux dans un style oriental, classique, nostalgique ou naturaliste, destinés à une clientèle principalement occidentale. Cette tendance suggère que, dans une certaine mesure, les demandes de clients étrangers pouvaient avoir un impact sur la création des artistes de la Chine continentale, puisque pendant toute la décennie des années 1980, le commerce de la peinture à l’huile en Chine continentale fut exclusivement ouvert pour les marchés étrangers.

II. L’enjeu commercial de l’exposition China/Avant-gardea)

Le prix et son effet de choc

Nous considérons souvent l’exposition China/Avant-garde sous l’angle artistique et politique en ignorant son aspect commercial, très intéressant du point de vue de la légitimation de l’avant-garde chinoise. Ayant perçu l’enjeu historique de l’avant-garde, les organisateurs de l’exposition China/Avant-garde avaient préalablement pris en compte des ventes éventuelles pour couvrir les coûts de l’organisation. Ils avaient même prévu un « bureau » de vente pour s’occuper des transactions. Dans une certaine mesure, l’exposition China/Avant-garde ressembla davantage à une foire d’art contemporain, ayant attiré l’intérêt de certains galeristes internationaux, comme Tabata Yukito de Tokyo et Johnson Chang (张颂仁) de Hong Kong, qui allaient jouer dans les années suivantes un rôle incontournable dans la diffusion internationale de l’avant-garde chinoise.

La galerie de Tabata Yukito à Tokyo avait commencé à présenter des artistes coréens dans les années 1970, puis il s’intéressa aux artistes chinois dans la seconde moitié des années 1980. Tabata Yukito fit connaissance de l’artiste chinois Cai Guoqiang (蔡国强) lorsque du séjour de celui-ci au Japon en 1986, ce qui permit au galeriste japonais de découvrir la création d’avant-garde en Chine continentale. L’exposition China/avant-garde donna à Tabata Yukito l’occasion de collectionner les œuvres de Xu Bing (徐冰). Johnson Chang avait commencé dans les années 1980 à présenter dans sa galerie des artistes hongkongais et taïwanais. Puis il commença à suivre des artistes de la Chine continentale comme Yang Jiechang (杨诘苍) et Gu Wenda (谷文达). Au début de 1989, il présenta successivement à Hong Kong et à Taïwan l’exposition rétrospective du groupe des Étoiles, Stars: 10 Years, en suscitant un vif intérêt du grand public. Il profita donc d’un court séjour en 1989 à Beijing pour visiter l’exposition China/Avant-garde et y fit connaissance de Li Xianting. Ayant une sensibilité aiguë sur le changement de l’environnement en Chine, Johnson Chang eut tout de suite l’idée de déplacer l’exposition China/Avant-garde à Hong Kong. L’idée fut rapidement abandonnée en raison du contexte sociopolitique tendu en Chine à la fin des années 1980. Mais Johnson Chang a tissé des liens étroits avec Li Xianting pour collaborer avec les artistes d’avant-garde chinois.

Agrandissement : Illustration 6

Kong Chang’an (孔长安), un des organisateurs de l’exposition China/Avant-garde, fut chargé de la vente des oeuvres. Diplômé de l’Académie centrale des beaux-arts en 1988, il avait travaillé pour une galerie commerciale à Beijing, ce qui lui avait permis d’accumuler une expérience dans la transaction d’oeuvres d’art à l’étranger[10]. Kong Chang’an se souvient que dans les achats de Tabata Yukito, le prix d’un tableau fut fixé à 1000 dollars US (environ 10000 yuans) et que l’intermédiaire prit une commission de 10%. Quant à Johnson Chang qui avait acheté les peintures de Zeng Fanzhi (曾梵志), une anecdote relate que l’artiste comprit mal le chiffre de 2000 proposé par le galeriste hongkongais : il s’agissait de 2000 dollars US et non de 2000 yuans RMB[11]. Après l’exposition, le total des commissions monta jusqu’à 30 000 yuans, ce qui laisse penser que la somme totale des ventes atteignit probablement 300 000 yuans[12], un chiffre astronomique à la fin des années 1980. Une partie des revenus fut retenue par le comité d’organisation pour compenser les coûts, tandis que les artistes se partagèrent le reste.

À la fin des années 1980, le niveau moyen des revenus des habitants urbains à Beijing se situait autour de 170 yuans par mois. Un artiste pouvait consacrer mensuellement 300 yuans aux coûts de la vie, sans compter les matériaux de la création artistique. Il est à noter que le niveau de 300 yuans laisse quand même entendre un niveau de vie supérieur à celui de la plupart des Chinois[13]. Même dans ce cas-là, les prix d’achat représentaient une énorme fortune pour les artistes d’avant-garde qui n’avaient souvent pas de ressources financières stables. Une question se pose alors : comment les artistes chinois perçurent-ils les ventes de leurs œuvres dans un contexte paradoxalement hostile, c’est-à-dire l’interdiction de les exposer par les autorités ? Dans les années 1980, il existait encore une certaine pudeur dans le milieu de l’art en Chine, car les artistes chinois conservaient encore un œil innocent sur le rôle de l’argent. Ils n’associaient pas encore l’argent à leurs recherches personnelles. Cette pudeur est demeurée présente jusqu’au début des années 1990 et s’évanouit petit à petit pour laisser la place à une nouvelle vision plus pragmatique sur les rapports entre l’art et l’argent.

Agrandissement : Illustration 7

Song Wei : folie et romantisme des années 1980

À la fin des années 1980, très peu de Chinois s’intéressaient à la création d’avant-garde, et encore très peu de gens pensaient à en acquérir des œuvres, à part Song Wei (宋伟), un commerçant de Beijing. Passionné d’art, il eut un parcours particulier en laissant une empreinte personnelle sur la courte histoire de l’avant-garde chinoise. Petit marchand exploitant des snack-bars mobiles dans la capitale, Song Wei est considéré par le milieu de l’art en Chine comme le premier mécène chinois de l’avant-garde. À une époque où personne ne pensait à soutenir les créations de jeunes artistes locaux, il fit preuve d’une curiosité éclatante – avec une fierté presque démesurée – à jouer le rôle du premier collectionneur de l’avant-garde chinoise.

Né en 1955, Song Wei avait été envoyé dans la campagne comme jeune instruit en 1975. Revenu en ville, il se lança dans le commerce de restaurants mobiles à Beijing à partir de 1988, avec ses trois voitures Chevrolet – les véhicules privés étaient encore rares dans les années 1980 – pour vendre des brochettes et des repas prêts-à-consommer, ce qui lui permit de tirer des profits abondants. Pour donner un exemple, rien que les brochettes lui rapportaient chaque jour 2000 yuans, une somme considérable à une époque où le salaire moyen des habitants pékinois était inférieur à 200 yuans par mois. En 1989, par l’entremise de certains amis, les organisateurs de l’exposition China/Avant-garde réussirent à convaincre Song Wei, qui connaissait peu de chose de l’art d’avant-garde, à soutenir l’événement avec 20 000 yuans[14]. Et c’est ainsi que le commerçant de brochettes commença à fréquenter les cercles d’artistes et de critiques d’art, avec une nouvelle idée de financer un « musée » privé pour présenter l’avant-garde chinoise. Il demanda à Li Xianting de lui conseiller une liste d’artistes dont les œuvres seraient intéressantes, tout en lançant une annonce publique pour rassembler des peintures contemporaines.

Pendant que l’exposition China/Avant-garde était fermée après les deux coups de feu de Xiao Lu, Song Wei fit passer des paniers-repas à travers les palissades du musée pour soutenir les artistes alors interdits de sortir. En 1990, Song Wei loua plusieurs pièces de dépôt dans une école primaire pour les baptiser « Musée de la Grande muraille ». En 1989, Song Wei dépensa à peu près 100 000 yuans pour acquérir dix œuvres de l’exposition China/Avant-garde, dont des peintures de Wang Guangyi, Zhang Xiaogang, Ding Fang, Geng Jianyi, Xiao Lu, Xia Xiaowan. Il acheta également nombre de tableaux de styles différents pour soutenir les artistes. Sans programme d’exposition et de gestion, le « musée » de Song Wei ressemblait cependant à un espace de stockage : un lieu qui supportait aussi le rêve héroïque d’un petit commerçant.

En octobre 1991, Song Wei partit pour les États-Unis dans des conditions inconnues, en perdant dès lors tout contact avec le milieu de l’art en Chine. C’est en 1997 qu’il réapparut chez Li Xianting à Beijing, et ses conversations laissent entrevoir qu’il souffrait de problèmes mentaux. À partir de 2003, les médecins lui diagnostiquèrent successivement des troubles maniaques et de la schizophrénie, et il fut interné dans un hôpital psychiatrique. En 2011, il fut transféré dans une maison de retraite à Tongzhou (通州), à l’ouest de Beijing, proche du village des peintres, où il reçoit depuis les soins d’amis artistes. Song Wei aimait écrire des « reconnaissances de dette » à ses amis pour « financer » leurs expositions, une preuve de ses troubles mentaux[15]. Dans son univers, il demeure ce personnage qui soutient la création d’avant-garde avec la plus grande générosité. Quant aux œuvres qu’il avait collectionnées en 1989 lors de l’exposition China/Avant-garde, certaines d’entre elles sont réapparues plus tard lors de ventes aux enchères dans des conditions imprécises ou douteuses. Des rumeurs ont aussi évoqué des complots de ses proches familiales pour lui voler des œuvres.

Dans une certaine mesure, on pourrait dire que le personnage de Song Wei, avec son destin tragique, fut l’un des derniers témoins du romantisme de l’avant-garde chinoise des années 1980[16]. Sa façon de passer à l’action évoque plutôt une certaine passion mêlée de caprice et d’ambition sociale, dirigée par sa volonté personnelle. Or, les contextes dans lesquels évolua Song Wei restent méconnus, à cause de ses troubles mentaux : pour quelles raisons s’est-il intéressé à l’avant-garde chinoise et a pensé à en collectionner les œuvres ? Pourquoi et dans quelles conditions est-il parti pour les États-Unis ? Comment a-t-il perdu la raison ? Pourquoi se prend-il toujours comme ce héros soutenant l’avant-garde chinoise ? Où se trouvent les œuvres qu’il avait acquises en 1989 ? L’histoire de Song Wei, caractérisée d’une forte empreinte irrationnelle, nous laisse percevoir le côté insaisissable des années 1980.

Agrandissement : Illustration 9

L’impact des événements de Tian’anmen

Les événements de Tian’anmen en 1989 marquèrent une ligne de démarcation dans l’histoire de l’avant-garde chinoise : le romantisme et l’idéalisme des artistes pendant les années 1980 furent brutalement démantelés et effacés pour être remplacés par la frustration et le désespoir. Certains critiques d’art et artistes, comme Li Xianting, participèrent aux manifestations de la place Tian’anmen, et tentèrent d’aider de jeunes étudiants blessés. Une partie de critiques d’art et d’artistes réussirent à partir à l’étranger en demandant le statut de refuge politique. C’est ainsi que des communautés des artistes chinois « exilés » étaient formées après 1989, principalement en Europe, aux États-Unis et en Australie. Pour ceux qui restaient en Chine, le resserrement de l’environnement social fut pesant : nombre de journaux et de revues d’art furent fermés, comme le Fine Arts in China où travaillait Li Xianting, qui fut interdit par les autorités de participer à tout travail de rédaction. Le critique d’art, désespéré, commençait à entrer en échange avec la jeune génération d’artistes. Sous le choc des événements de Tian’anmen, cette jeune génération d’artistes apprit la leçon de leurs confrères ainés et abandonna des rêves et des objectifs grandioses pour se consacrer à l’expérimentation du quotidien et de ce que pourrait représenter une vie bohémienne. Un tel état d’esprit prépara dans une certaine mesure l’apparition de nouveaux courants d’art, comme le réalisme cynique et la peinture kitsch qui caractérisent l’avant-garde chinoise des années 1990.

Cependant, l’impact des événements de Tian’anmen sur l’avant-garde chinoise reste ambivalent si l’on prend en considération l’aspect commercial de l’exposition China/Avant-garde de 1989. Si l’an 1989 marque la fermeture de l’espace public et du système de l’art officiel à toute pratique artistique prétendant avant-gardiste, cette exclusion contribue à valider la valeur politique de la création des artistes chinois. La sympathie de la communauté internationale pour les artistes chinois facilita leur accès au milieu de l’art en Occident et augmenta leur visibilité. C’est ainsi que, paradoxalement, les événements de Tian’anmen légitimèrent la valeur commerciale de l’avant-garde chinoise sur la scène internationale, comme la contestation politique était reconnue comme la valeur artistique de la création des artistes chinois. Les rapports entre les événements de Tian’anmen et l’avant-garde chinoise sont devenus ainsi contradictoires et complémentaires, bouleversant encore l’interprétation sur la création des artistes chinois.

Conclusion

La fin des années 1980 marqua l’aboutissement d’une perception romantique des artistes chinois sur la conception de l’avant-garde. La revendication de légitimité des nouvelles formes d’expression auprès du système de l’art officiel échoua dans le contexte sociopolitique spécifique de 1989. L’exposition China/Avant-garde, qui aurait été une exposition synthétique, se transforma en événement politique comme un élément faisant partie des mouvements démocratiques de la fin des années 1980. Nous comprendrons ainsi que toute recherche de l’autonomie de l’art serait impossible dès que la réception de l’avant-garde chinoise fut mise en jeu. Les artistes chinois, qui rêvaient de contribuer au progrès social, se virent attribuer un statut politique. Celui-ci leur apporta une grande visibilité internationale. La politisation de l’avant-garde chinoise révéla son double tranchant en privant les artistes chinois de leur autonomie de l’art, tout en leur accordant une reconnaissance immédiate, renforçant ainsi une identité militante dans les articulations conflictuelles de l’environnement politique de 1989. Dans ce changement de statut et de mentalité, il est aussi intéressant de prendre en compte l’effet psychologique de l’argent. En reconnaissant la valeur financière de l’avant-garde chinoise, les artistes chinois durent délaisser leurs convictions naïves sur le fonctionnement du monde de l’art, pour adopter une attitude plus pragmatique, c’est-à-dire qu’il leur fallut avoir un esprit entrepreneur pour intégrer ces nouveaux facteurs contextuels dans leur recherche artistique pour mieux s’adapter aux conditions changeantes après 1989 d’un côté, et de l’autre côté, pour s’insérer dans les canaux de diffusion internationaux.

[1] Yongping HUANG. « Guanyu fenshao xiamen dada de shengming » [À propos de l’acte d’incendier Xiamen Dada] (《关于焚烧厦门达达的声明》), 1986, date inconnue. GAO, Minglu. The ‘85 Mouvement, an anthology of historical sources (《’85美术运动:历史资料汇编》), Guangxi : éditions de l’Université normale du Guangxi, V.1, 2007. p.513.

[2] Defang XU (徐德芳). « Xingzou : cong pannizhe dao zerenzhe, Yan Li fangtanlu » [Marcher : d’un rebelle à une personne de responsabilité] (《行走:从叛逆者到责任者——严力访谈录》). Yan’an wenxue [Littérature de Yan’an] (《延安文学》), No. 6, 2004. p. 155-162.

[3] Fangzhou JIA (贾方舟). « Yishu de shangpinhua he shangpin de yishuhua » [La commercialisation de l’art et l’esthétisation des marchandises] (《艺术的商品化和商品的艺术化》). Meishu sichao [Pensées des beaux-arts] (《美术思潮》), No.2, 1985. p. 34-38.

[4] Shengtian ZHENG (郑胜天). « Cong luoshanji dangdai meishuguan tanqi » [Un aperçu à partir du Musée de l’art contemporain de Los Angeles] (《从洛杉矶当代美术馆谈起》). Meishu [Beaux-arts] (《美术》), No. 12, 1987. p. 69-71. « Guoji shichang he zhongguo meishu » [Le marché international et les beaux-arts en Chine] (《国际市场和中国美术》). Meishu [Beaux-arts] (《美术》), No. 5, 1989. p. 22-25.

[5] Xilin LIU (刘曦林). « Meishu shichang de diaocha he sikao » [Enquête sur le marché de l’art et réflexions] (《美术市场的调查和思考》). Meishu [Beaux-arts] (《美术》), No. 3, 1989. p. 11-14.

[6] Hong SHAO (邵宏), Xiaoyan YANG (杨小彦). « Yishushi de yiyi » [Le sens de l’histoire de l’art] (《艺术史的意义》). Meishu[Beaux-arts] (《美术》), No. 6, 1986. p. 59-64. « Jie Ka’er makesi zhi yishuwenti » [La question de l’art dans les pensées de Karl Max] (《解卡尔·马克思之艺术问题》). Xinmeishu [Nouveaux beaux-arts] (《新美术》), No. 3, 1988. p. 17-24.

[7] De PENG (彭德). « Shuimohua de fazhan mianlin weiji » [La crise de la peinture à l’encre chinoise] (《水墨画的发展面临危机》). Chen ZHANG (张晨), Lizhong ZHAO (赵立忠). « Dangdai shuimohua de mingyun : beijing guoji shuimohuazhan 88’ lilunyantaohui fayan zhaiyao » [Le destin de la peinture à l’encre chinoise : extraits des discours à l’inauguration de l’exposition internationale de la peinture à l’encre] (《当代水墨画的命运——北京国际水墨画展88’理论研讨会发言摘要》). Meishu [Beaux-arts] (《美术》), No. 1, 1989. p. 8-15.

[8] Shuangxi YIN (殷双喜). « Youhua chuangzuo yu shichang » [La peinture à l’huile et le marché] (《油画创作与市场》). Peng LÜ (吕澎). dir. Guangzhou shuangnianzhan: 20 zhounian wenxianji [Archives de la première édition de la biennale de Guangzhou II] (《广州双年展:20周年文献集》), Vol. 2, Sichuan : éditions des beaux-arts du Sichuan, 2013. p. 135.

[9] Shaohua ZHANG (《张少华》). « Li Xianting : zhongguo yishushichang jeijue fang’an » [Li Xianting : certaines solutions pour le marché de l’art en Chine] (《栗宪庭:中国艺术市场解决方案》). Shoucang qushi [Collection/Tendance] (《收藏·趋势》), No. 14, 2012. p. 24.

[10] Bozhen DU (杜柏贞), Zijian WENG (翁子健). « Kong Chang’an fangtan » [Interview avec Kong Chang’an] (《孔长安访谈》), le 5 avril 2011. Materials of the Future: Documenting Contemporary Chinese Art from 1980-1990. Disponible sur : http://www.china1980s.org/files/interview/kcaft_201305061251098443.pdf [consulté le : 20 avril 2012].

[11] Xiao HU (胡晓). « Zuifu zhengyi de yishutuishou : Zhang Songren » [Johnson Chang, un promoteur controversé de l’art] (《最富争议的艺术推手——张颂仁》), Yishu basha [Bazaar Art China] (《艺术芭莎》), N.3, 2014. p. 45. Disponible sur : http://collection.sina.com.cn/cjrw/20140324/0929146976.shtml [consulté le : 20 avril 2012].

[12] Ibid.

[13] Guangqing WEI (魏光庆). « Yishujia yu jinqian : Wei Guangqing da congkan bianjiwen » [Artiste et argent : réponses de Wei Guangqing] (《艺术家与金钱:魏光庆答丛刊编辑问》), 1992. Peng LÜ (吕澎). dir. Guangzhou shuangnianzhan: 20 zhounian wenxianji[Archives de la première édition de la biennale de Guangzhou II] (《广州双年展:20周年文献集》), Vol. 2, Sichuan : éditions des beaux-arts du Sichuan, 2013. p. 89.

[14] Song Wei a été d’accord pour donner 50000 yuans pour l’exposition, puis il a modifié cette somme à 20000 yuans sous un prétexte privé. Wenhan ZHOU (周文瀚). « Gao Minglu : jiemi 89 zhongguo xiandai yishuzhan » [Gao Minglu : les coulisses de l’exposition ‘China/Avant-garde’] (《高名潞:解密89中国现代艺术展》). Zhuixun 80 niandai [Beijing News, A la recherche des années 1980] (《追寻80年代》), Beijing : China CITIC Press, 2006. p. 178.

[15] Cun YU (虞村). « Beiren yiwang de dangdaiyishu diyi shoucangjia » [Song Wei, le premier collectionneur de l’avant-garde chinoise oublié] (《被人遗忘的当代艺术第一收藏家宋伟》), publié le 15 janvier 2013. Disponible sur : http://artist.artron.net/20130115/n300920.html [consulté le : 13 avril 2012].

[16] Ibid.