Introduction

L’environnement sociopolitique en Chine connut une restriction soudaine après les événements de 1989. Dans ce chapitre, nous étudierons la courte période post-1989 pour comprendre comment l’avant-garde chinoise fut forcée à entrer dans la clandestinité. Le champ artistique et le champ politique s’étaient étroitement enchevêtrés l’un et l’autre dans le contexte chinois, de sorte que le pouvoir politique pouvait facilement contrôler le milieu de l’art en manipulant les ressources humaines dans l’administration artistique. La clandestinité devint alors la condition primordiale de la création des artistes d’avant-garde chinois. Or, à part la pression politique, un nouveau facteur participa à la prise de conscience des artistes sur leur condition de travail : l’argent. Ayant été persuadés que la carrière artistique était dépourvue de recherche d’intérêts financiers, les artistes d’avant-garde chinois se rendirent compte de manière brutale lors de l’exposition China/Avant-garde du rôle couramment reconnu de l’argent dans le monde de l’art occidental. Le fait que l’argent pouvait servir de critère de réussite s’imposa à la pudeur intimiste des artistes chinois, et ils passèrent rapidement à l’étape suivante : évaluer leur prix sur le marché de l’art international pour connaître leur positionnement par rapport aux artistes d’autres nationalités. Ici, l’argent n’est plus considéré comme un simple critère pragmatique de la réussite, mais est sujet à une quête de l’égalité, puisque la comparaison des prix permit aux artistes chinois de se positionner par rapport au monde extérieur. Le prix devint par conséquent un indice de reconnaissance et d’équivalence.

Nous constaterons qu’à partir de 1989, les artistes d’avant-garde chinois durent faire face à un changement profond de mentalités. Libérés des ferveurs idéalistes des années 1980, débarrassés de toute revendication romantique, ils adoptèrent désormais une attitude beaucoup plus pragmatique pour mener leur chemin artistique. Deux motivations participaient à leur stratégie personnelle : la recherche de visibilité pour lutter contre l’état clandestin de la création d’avant-garde d’un côté, et de l’autre côté, la poursuite de l’égalité sur le marché de l’art international. Nous avons choisi trois figures d’artiste pour étudier leur stratégie personnelle après les événements de 1989. Leurs parcours différents nous permettent de comprendre comment les dispositions personnelles, les préférences esthétiques, les conditions matérielles, le capital culturel, ainsi que les expériences internationales, purent influencer leurs chemins personnels tout en enrichissant leurs démarches artistiques : Liu Xiaodong, représentant d’un nouvel académisme ; Fang Lijun, figure incontournable des artistes « vagabonds » du village de Yuanmingyuan ; et Wang Guangyi, artiste phare des mouvements de 85 avec une démarche paradoxale sur la figure de Mao.

Le contexte socioculturel post-1989 : les enchevêtrements des champs politique et artistique

Le théâtre des luttes pour le pouvoir

En Chine, dans les moments de crise, les champs politique et artistique se relient et confondent l’un de l’autre, tandis que les luttes de positions et de conflits personnels se déguisaient facilement sous la forme de débats autour d’idées artistiques. Dans le contexte particulier des années 1989 et 1990, le système de l’art officiel se réduisit à un théâtre de lutte pour le pouvoir, divisé entre deux camps soutenant respectivement les directives des autorités et les recherches d’avant-garde. Les partisans d’une ouverture d’esprit étaient souvent forcés de se soumettre aux manipulations des opportunistes, tandis que ces derniers tiraient profit de la situation en jouant des contraintes idéologiques pour se valoriser. En conséquence, au début des années 1990, les divergences dans les débats du milieu de l’art reproduisirent les luttes au sein du pouvoir central, quand les dirigeants chinois furent obligés de donner une conclusion unanime à ces moments cruciaux sur l’avenir de la Chine, et dans le champ artistique, il s’agissait d’avoir le dernier mot sur le statut de l’art d’avant-garde.

Comme la pertinence des politiques de l’ouverture et des réformes avaient été remises en question, le ton se durcit quant à l’orientation du pays, et les suites des incidents géopolitiques dans les pays voisins – de l’effondrement du communisme en Europe de l’Est au coup d’État contre Gorbatchev en 1991 – inquiétèrent les dirigeants chinois. La prédominance de l’hypothèse de la menace d’une révolution pacifique poussa le pouvoir politique à déplacer sa priorité du développement économique aux luttes de classes. Cette décision eut des répercussions immédiates sur les investissements étrangers en affectant considérablement l’économie nationale[1]. Les économistes revendiquant la libéralisation furent attaqués et exclus du champ d’activités, tandis que certains dirigeants soutenant les propositions de retour à la fermeture du pays risquaient de mettre en péril la conception de Deng Xiaoping sur l’avenir de la Chine[2].

Le durcissement politique eut des impacts dans le champ artistique à travers les mesures de censure et la modification du personnel. L’ambiance était étouffante : suite aux événements de Tian’anmen, le journal non officiel Beaux-arts de Chine fut fermé, et son rédacteur en chef Li Xianting perdit son terrain d’action. Gao Minglu fut obligé de quitter la revue Beaux-arts et de « rester chez lui pour apprendre le marxisme », une sorte de mesure disciplinaire imposée par les autorités. En 1991, Gao Minglu partit pour les États-Unis grâce à l’obtention d’une bourse américaine. Certains jeunes critiques d’art et artistes quittèrent eux aussi la Chine, comme Fei Dawei, Hou Hanru, Xu Bing et nombre d’autres. Pour ceux qui restaient, leur situation peut être décrite à travers les propos de Zhang Xiaogang dans une lettre datée de septembre 1989 : « depuis une vingtaine de jours après mon retour à l’école (l’Académie des beaux-arts du Sichuan), je n’ai rien fait de sérieux. On a eu sans cesse des réunions pour répéter les directives des autorités tout au long de la semaine. Tous les jours, les documents officiels se sont succédé pour être discutés. J’en ai assez… Finalement, j’ai été obligé de délivrer un discours valorisant la décision des autorités pour ne pas susciter le mécontentement du secrétaire du Parti communiste de mon école, et c’est bien réussi. Nous, les jeunes artistes au sein de l’Académie des beaux-arts, sommes la cible de la révision idéologique […][3] »

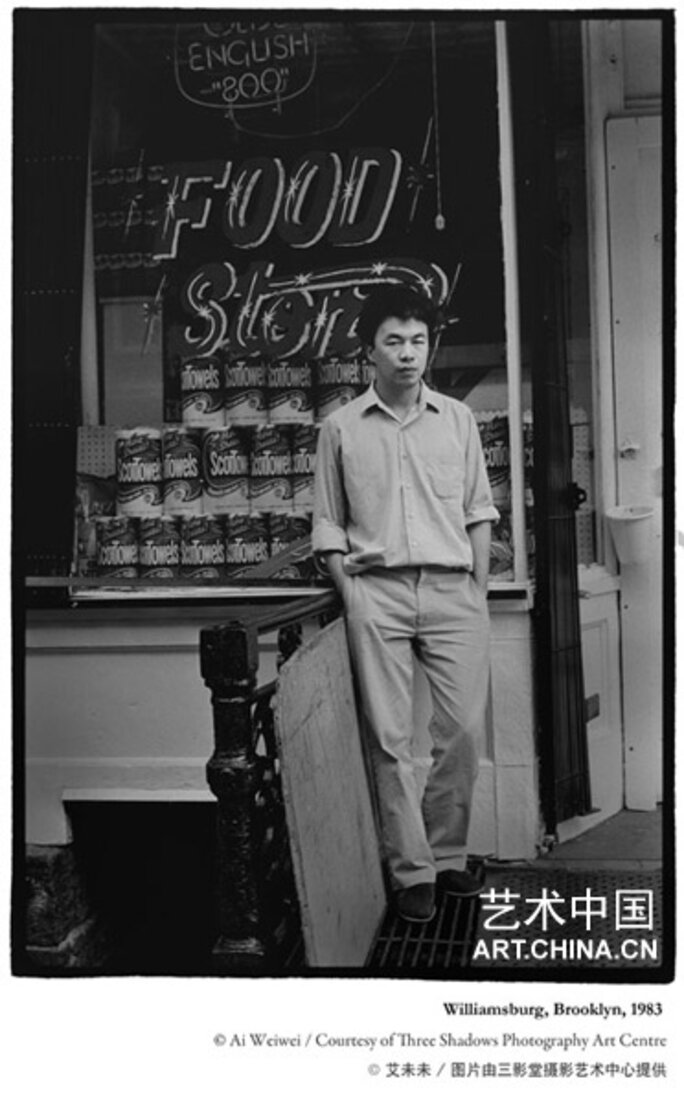

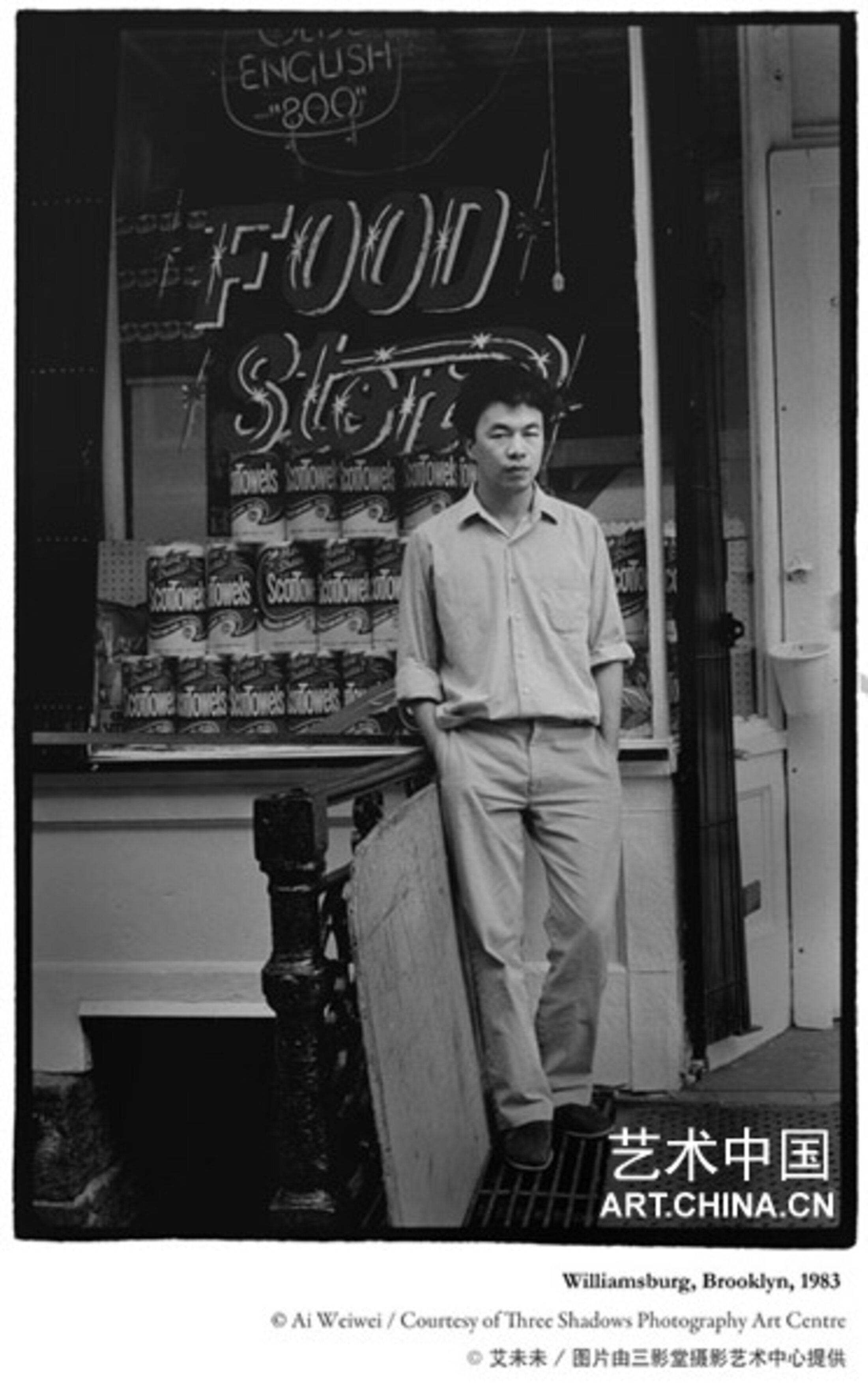

Agrandissement : Illustration 2

L’environnement ne s’était pas amélioré en 1990. Certaines tentatives d’esprits ouverts, comme l’article du critique d’art Lang Shaojun (朗绍君) daté de mai 1989, intitulé « Rétablir l’art d’élite en Chine » (《重建中国的精英艺术》)[4], furent immédiatement la cible d’attaques des autorités. Deux courants s’affrontèrent constamment dans le champ artistique à travers les débats académiques. Par exemple, un article publié en juin 1990 dans le Journal des arts(《文艺报》), une publication subordonnée à l’Association nationale des écrivains, jugea le rôle du mouvement de 85 complètement négatif. Cette accusation fut encore accentuée par une réunion le mois suivant, organisée par les associations nationales des artistes, des calligraphes et des photographes pour souligner la position idéologique des autorités. Des voix pour la défense de l’ouverture d’esprit se levèrent bientôt dans le même Journal des arts pour répondre à la dévalorisation de l’art d’avant-garde. Les deux camps, respectivement représentés par des personnes ayant une certaine influence dans le milieu de l’art, n’arrivèrent pas à se convaincre mutuellement. C’est à la fin de l’année 1990 que le département de la Propagande mit un terme définitif aux débats en condamnant la tendance du « libéralisme bourgeois » du milieu de l’art. Un projet de Xu Bing, organisé en 1990 en plein air sur la Grande muraille, fut nommé par l’artiste Ghosts Pounding the Wall (《鬼打墙》) pour ironiser sur le ton idéologique du système de l’art officiel.

L’entrée dans la clandestinité

Le contrôle au sein du système de l’art se révéla inquiétant. Profitant du durcissement de l’ambiance politique resserrée, des personnes réclamant un certain contrôle idéologique se positionnèrent stratégiquement dans le système de l’art en remplaçant ceux qui avaient soutenu ou toléré l’avant-garde. Ces « gauchistes » occupaient des postes clés dans l’Association nationale des artistes, les revues d’art et les institutions artistiques. Appuyés par des accusations idéologiques, ils lancèrent des attaques contre les critiques d’art défendant la liberté artistique, l’art d’élite ou le bien-fondé du mouvement de 85. Face à cette situation, certains critiques d’art organisèrent en avril 1991 la réunion de Xishan, en banlieue de Beijing, pour défendre leur cause[5] (西山会议). Environ soixante personnalités du milieu de l’art furent invitées. Pour échapper à la surveillance, les organisateurs eurent recours à un organisme officiel provincial[6] pour le financement de la réunion, dans le seul but d’éviter des vérifications de l’administration centrale. Malgré ces précautions, la réunion fut préalablement dénoncée au ministère de la Culture. Les propos des participants furent dévoilés et certains critiques d’art furent même interdits de prendre la parole.

Ce qui se passa après la réunion laisse penser que les organisateurs de la réunion avaient été piégés par le groupe des opportunistes. Quelques mois plus tard, une série d’articles accusant la réunion de Xishan d’avoir propagé le « libéralisme bourgeois » fut publiée dans plusieurs journaux et revues d’art. Des auteurs anonymes, s’exprimant sur un ton idéologique, dénoncèrent le risque pour le milieu de l’art d’aller à l’encontre des « quatre principes cardinaux » du Parti. L’intention de ces manipulations était de mettre définitivement hors du système les critiques d’art les plus actifs dans le mouvement de 85.

La condition vulnérable de l’avant-garde chinoise ne changea qu’après le voyage de Deng Xiaoping dans le sud de la Chine, au début de 1992. Se révélant comme une stratégie de communication nationale, ce voyage avait pour but de se débarrasser de la pression des dirigeants qui s’opposaient à la libéralisation économique et donc, de réinstaurer l’autorité de Deng Xiaoping. Au cours du 14e Congrès national du Parti, en octobre 1992, les réformes furent inscrites de manière pérenne dans l’agenda de l’État, pour repousser définitivement tout discours banalisant la menace de la révolution pacifique. Dans le milieu de l’art, le soutien de Deng Xiaoping à la libéralisation économique eut pour effet de réduire l’hostilité des détracteurs de l’avant-garde, sans pour autant permettre aux avant-gardistes de regagner de la visibilité. La sensibilité des autorités, qui percevaient le risque de provocation dans l’esprit rebelle, incitait implicitement les acteurs officiels à ne pas soutenir l’art d’avant-garde, notamment les formes d’expressions « radicales » comme la performance et l’installation. Les canaux de diffusion, c’est-à-dire la publication, la presse d’art et les espaces d’exposition officiels, n’étaient plus accessibles à tous ceux qui se considéraient comme issus de l’« avant-garde ». Tout au long des années 1990, l’avant-garde chinoise entra dans la clandestinité et les acteurs concernés devaient chercher d’autres canaux pour être reconnus et légitimés.

L’acceptation du rôle de l’argenta : la légitimation de l’esprit « mercantile »

Les événements de 1989 créèrent une rupture dans les conditions de travail des artistes chinois en forçant l’avant-garde à entrer dans la clandestinité. Malgré le changement radical de l’environnement, il est à noter que l’argent devint un nouvel élément intéressant qui poussa les artistes chinois, dont la plupart étaient issus du milieu académique et plutôt timides et réservés par rapport à l’esprit mercantile, à reconsidérer leurs rapports avec l’argent. La reconnaissance de la valeur économique de l’art restait une idée encore très floue chez les artistes chinois issus du milieu académique, du fait qu’ils considéraient la peinture à l’huile comme une pratique artistique noble. Il s’agissait pour eux d’une activité d’élite dont la liberté d’expression nouvellement acquise était précieuse et dont les techniques exigeaient également de longs investissements en termes de temps et de talent. Au début des années 1990, cette pudeur fut ébranlée, et même reconsidérée, par le milieu de l’avant-garde chinoise, afin de préparer un environnement légitimant le rôle de l’argent.

Dans la seconde moitié du 20e siècle, le commerce de la peinture, notamment les tableaux à l’huile figuratifs, ne prit un essor que pendant la seconde moitié des années 1980. Au début des années 1990, les demandes du marché d’outre-mer se développèrent à un rythme accéléré, donnant aux artistes chinois une possibilité de commercialiser leurs créations. À cette époque, les prix des artistes chinois étaient principalement monopolisés par les commerçants d’art de Hong Kong, Taiwan et l’Asie du Sud-est. Il s’agissait dans ce marché de deux catégories de tableaux : l’une concernait plutôt un grand nombre de tableaux figuratifs vendus en gros, dont les prix étaient plutôt bas, et l’autre – dont le nombre de producteurs était relativement limité selon le statut des artistes – pouvait bénéficier de la montée des prix. Les tentations du marché conduisirent nombre d’artistes chinois à s’engager dans la production des tableaux « hanghua » (行画), une sorte de peinture décorative à bas prix destinée à une clientèle internationale peu exigeante. Cette situation fut tout de suite à l’origine de confusions et d’accusations sur l’exploitation des artistes chinois d’un côté, et de l’autre côté, de nouvelles relations des artistes chinois avec l’argent.

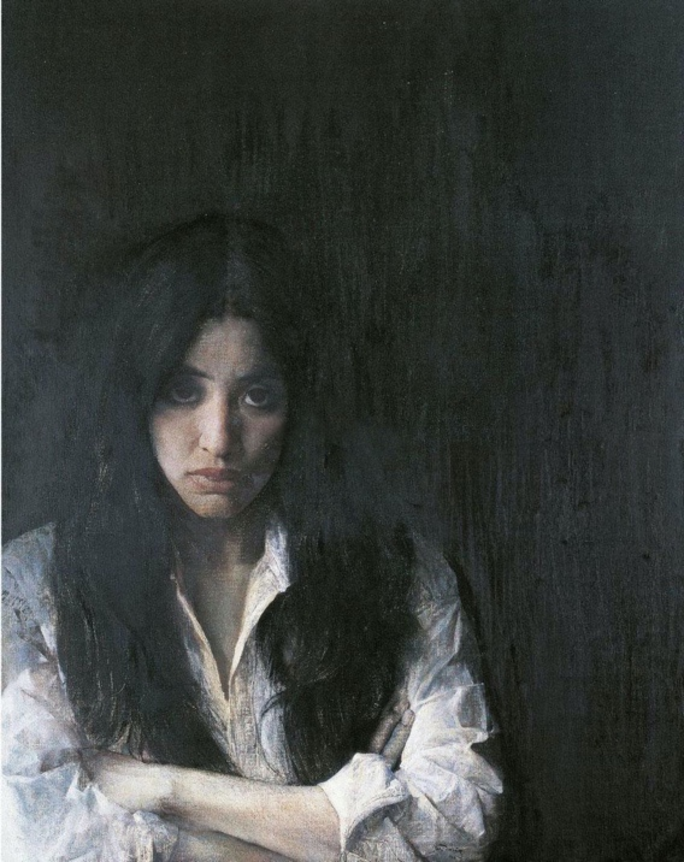

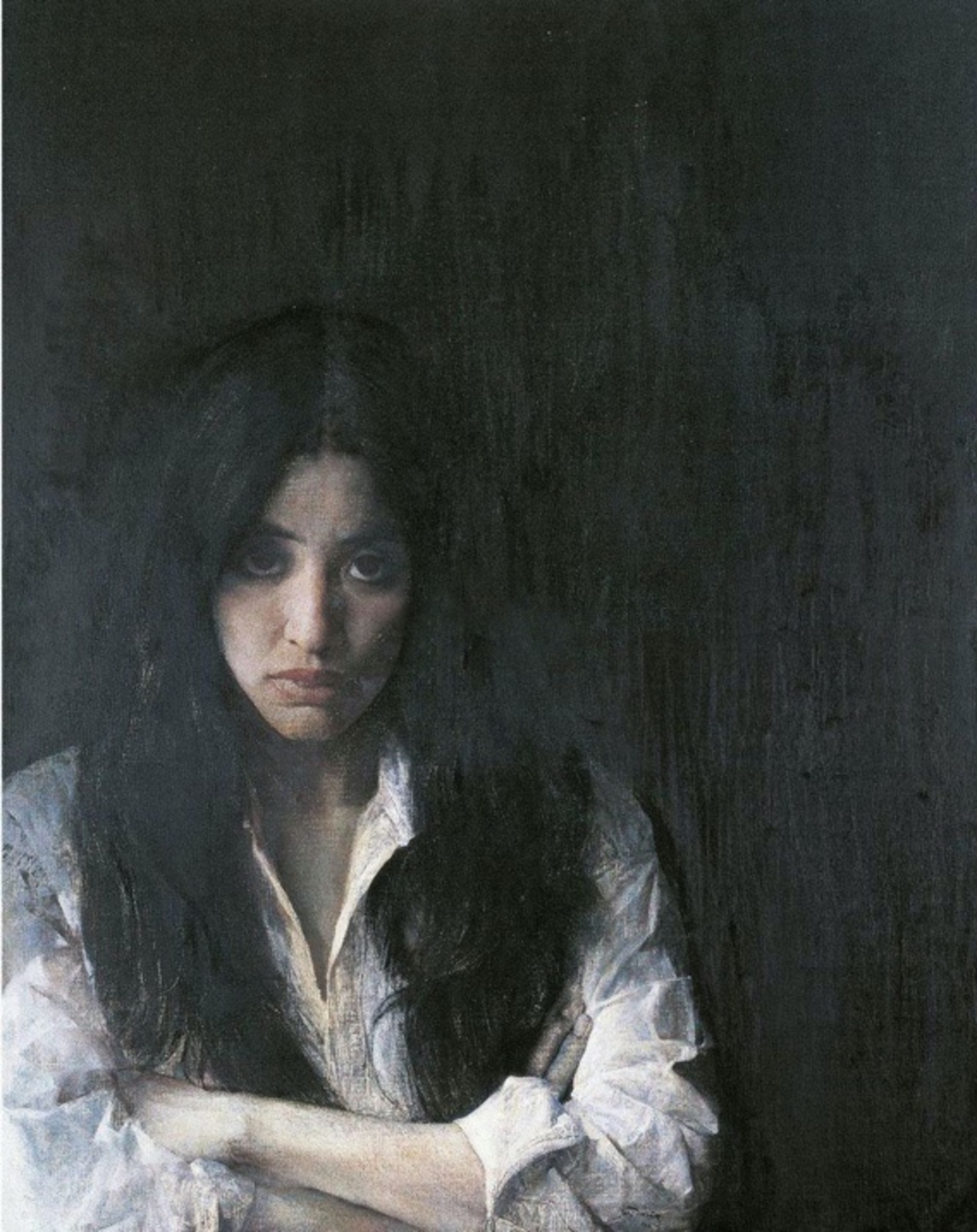

Agrandissement : Illustration 4

Prenons d’abord l’exemple de He Duoling (何多苓), un des représentants du courant naturaliste des années 1980. Il réussit à se faire distinguer sur les marchés étrangers en voyant ses prix augmenter de manière spectaculaire pendant plusieurs années. En 1988, le prix de ses tableaux se situait autour de 2000 à 3000 yuans (entre 537 et 806 dollars), tandis qu’en 1991, sa peinture Xiaoqu (《小瞿》) fut vendue au Japon pour 16 000 dollars. Dans cette transaction, le pourcentage du retour financier pour l’artiste resta limité : environ 13 000 yuans (2442 dollars), et les bénéfices principaux allèrent à la société japonaise qui avait servi d’intermédiaire.[7] Tandis qu’une lettre datée de 10 juin 1991 émanant d’une société japonaise, destinée à un critique d’art chinois pour engager une collaboration, démontra l’écart entre les préoccupations commerciales du marchand d’art et l’estime du critique d’art sur la peinture d’avant-garde chinoise : « Au Japon, les tableaux de vos artistes (d’avant-garde) ne correspondent pas encore aux attentes de notre marché de l’art. Les clients qui pourraient proposer des prix élevés font partie d’un petit groupe d’amateurs, et leur demande reste très limitée. Le potentiel du marché reste ailleurs. Notre société vise donc le court terme : nous voudrions promouvoir d’abord vos tableaux avec les prix relativement bas, pour que le public japonais puisse fonder ses premières impressions sur vos artistes. Donc nos devis proposés sont de 1500 à 4000 yuans (environ entre 282 et 751 dollars) par tableau, pour des raisons stratégiques.[8] »

À cette époque, il n’était pas évident d’aborder ouvertement les rapports de l’artiste avec l’argent, mais le succès d’un petit nombre d’artistes réveilla la conscience du milieu de l’avant-garde qui commença à s’interroger sur le rôle de l’argent, tout en prenant le prix comme un critère de la réussite sociale. Une série d’échanges entre les artistes d’avant-garde fut publiée dans le magazine Art et marché (《艺术·市场》). Cette revue, auparavant intitulée Peintre (《画家》), avait failli être interdite après juin 1989 et fut sauvée par le jeune historien d’art Lü Peng (吕澎) qui souhaitait trouver une voie de légitimation pour l’avant-garde chinoise à travers le marché. Le magazine a existé entre 1990 et 1993, se présentant comme une plate-forme unique pour aborder le sujet « art et argent » dans les cercles des artistes d’avant-garde chinois. Les discussions, parfois teintées d’une certaine naïveté caractéristique de cette époque, nous permettent de mieux saisir les mentalités des artistes chinois par rapport à l’aspect mercantile du marché de l’art pendant cette période de transition.

Wang Guangyi exprima sa reconnaissance du rôle de l’argent dans un entretien publié au début de 1991 : « J’aime l’argent comme le font les gens ordinaires. […] Ce qui fait la différence entre les artistes et les gens ordinaires, c’est que ces derniers se servent de l’argent pour leur confort, tandis que les artistes le considèrent comme un moyen de construire leur propre aura. Plus son aura sera importante, plus son œuvre sera chère. Cette logique peut transformer une fiction en légende réelle et contribuer ainsi au progrès de l’art.[9] » L’artiste Zhang Peili essaya de justifier l’importance de l’argent avec une certaine réserve : « C’est vrai selon moi que l’argent signifie le succès pour un artiste, au moins c’est un indice du succès.[10] » Zeng Fanzhi, qui collaborait à cette époque avec une fondation d’art de Taiwan, estimait quant à lui que le désir des artistes chinois de se mettre au même rang que ceux qui pouvaient consommer des produits de luxe devait être plutôt bien fondé.[11] Cette franchise dans les attitudes des artistes d’avant-garde chinois pour l’argent, mêlées d’attentes personnelles et d’une sorte de gratitude d’être reconnue, fut un nouvel élément qui joua un rôle non négligeable dans l’internationalisation de l’avant-garde chinoise.

Agrandissement : Illustration 5

Cependant, l’histoire de Van Gogh eut toujours un impact sur les mentalités des artistes d’avant-garde chinois. Il s’agissait pour eux d’un modèle d’excellence de la réussite tardive[12]. Jusqu’au début des années 1990, le mythe de Van Gogh représentait encore une image idéalisée à poursuivre dans le milieu de l’art en Chine. Or, un petit nombre d’artistes chinois, ayant séjourné en Occident, ramena de nouvelles idées et de nouveaux critères. He Duoling (何多苓), parmi les représentants du courant naturaliste, réussit à vendre ses tableaux aux États-Unis à la fin des années 1980 à un prix situé entre 2000 et 3000 dollars. Après une visite en Amérique du Nord, il délivra à ses amis le constat suivant : « Le symbole de la réussite (aux États-Unis), c’est ta voiture, ta maison. […] Là-bas, l’art est un business. […] Voilà ce que pensent les Américains ![13] » Cette nouvelle position face à la réussite économique de l’artiste sembla conforter, au début des années 1990, une certaine vision pragmatique sur la fonction sociale de l’art.

L’argent et l’égalité

Au début des années 1990, on constata deux phénomènes dans le commerce de la peinture des artistes chinois. Premièrement, les artistes chinois se plaignaient d’être exploités par les commerçants d’art internationaux. Ce phénomène fut largement dû à leur inexpérience dans le commerce international de l’art, car le contexte socioéconomique sous-développé de la Chine ne leur permettait pas de participer à la définition des prix. Deuxièmement, on constatait un écart évident dans la compréhension des artistes d’avant-garde chinois de leur propre valeur artistique par rapport aux attentes de la clientèle internationale. Les premiers attachaient encore une grande importance à certains critères esthétiques qui étaient complètement démodés aux yeux des clients internationaux exigeants. Ces deux embarras obligèrent les artistes d’avant-garde chinois à reconnaître le fait que l’égalité des artistes chinois sur le marché de l’art international demanderait du temps pour se réaliser. La première étape consistait pour eux à trouver leur juste place dans un monde de l’art largement dominé par l’Occident.

Dans les numéros du magazine Art et marché, la question de l’exploitation des artistes chinois fut abordée à de multiples égards et sous différents angles, sans pouvoir mener à une conclusion unanime. Certains prirent l’exemple du peintre célèbre Wu Guanzhong (吴冠中) dont une œuvre pouvait être d’abord achetée en Chine pour 1000 ou 2000 dollars par un commerçant d’art étranger, puis revendue à 200 000 dollars sur le marché de l’art international[14]. D’autres tentèrent d’expliquer le phénomène de l’inégalité des prix par le facteur culturel, par exemple un dessin de He Duoling pouvait se vendre à 1000 dollars au Japon, du fait que les clients japonais reconnaissaient l’esthétique de l’artiste, tandis qu’aux États-Unis, le même tableau se vendait seulement à quelques dizaines de dollars[15]. Dans le même temps, certains cherchaient aussi à justifier l’intention des galeries étrangères : « c’est vrai que les galeries étrangères profitent des artistes chinois. Mais sans eux, nous ne pouvons pas être connus.[16] » D’autres voix remirent en cause la sincérité des galeries étrangères : « honnêtement, qui pourrait avoir vraiment la volonté d’aider les artistes chinois ? […] Nos tableaux devraient être promus par les Chinois sur la scène internationale.[17] » Certains mirent l’accent sur le sous-développement de la Chine comme source d’« inégalité », en attribuant le succès d’un artiste à la puissance économique de son pays[18]. Zhou Chunya s’opposa ainsi à l’idée de négocier les prix, supposant que cela dévaloriserait l’image des artistes chinois, tout en souhaitant que « le gouvernement chinois puisse un jour soutenir l’art chinois et collectionner ses artistes ».[19] Wang Guangyi n’hésita pas non plus à critiquer les galeries occidentales en quête d’exotisme, et exprima aussi son approbation au soutien de l’État dans le cas du succès de l’art américain après la Seconde Guerre mondiale[20].

Agrandissement : Illustration 6

Malgré les divergences, le constat était clair et fut même partagé par la plupart des artistes et des critiques d’art chinois de cette époque : la situation reflétait la méconnaissance de l’Occident de la création contemporaine chinoise et une sorte de malentendu dans la perception du public occidental sur la société chinoise. Selon eux, les tableaux considérés par les artistes chinois comme des œuvres d’avant-garde étaient souvent perçus par le public occidental comme de moindre qualité. « Je vois bien que les peintures talentueuses de certains artistes chinois, qui sont déjà connus en Chine, sont vendues à l’étranger comme des tableaux décoratifs commerciaux. Ces œuvres s’intègrent difficilement dans les cercles professionnels de l’art à l’étranger.[21] » En se rendant compte de l’écart entre le milieu de l’art en Chine et le monde de l’art occidental sur les notions d’art moderne et d’art contemporain, les artistes d’avant-garde chinois se décidèrent à adopter désormais « un regard plein de sang-froid sur ce malentendu (qui) pouvait leur servir d’outil pour mieux maîtriser leurs choix artistiques, afin d’accéder à la scène internationale[22] ».

Ye Yongqing (叶永青) donna un diagnostic très éclairé sur la juste place des artistes chinois sur le marché de l’art international. Dans une lettre datée du 12 septembre 1991, publiée dans Art et marché, il écrivit : « Je ne pense pas que le marché de l’art en Occident et au Japon puisse servir de référence pour nous sur le long terme. Par contre, les avant-gardes de l’Union soviétique, de l’Amérique du Sud et de Hong Kong depuis les dix dernières années méritent notre attention, puisqu’elles ont été reconnues par l’Occident en tant que phénomènes culturels ou formes d’expression de subcultures. Les avant-gardes de ces régions sont entrées dans les collections et les ventes aux enchères en Occident. Les réseaux d’acheteurs soutiennent leur création de façon stable. […] Nous partageons alors la même situation : nous sommes d’abord considérés comme une culture de l’Autre, puis nous vivons un certain écart idéologique avec l’Occident, et enfin nous n’avons pas de marché de l’art local. Dans cette situation, nos arts devraient sortir du pays pour accepter les règles du jeu de la scène internationale. Certes, il faut en tout cas reconnaître que les valeurs (artistiques et économiques) sont déterminées par l’Occident, c’est pourquoi les avant-gardes de l’Union soviétique et de l’Amérique du Sud sont plutôt considérées comme des représentants de subcultures, avec leur caractéristique contestataire ou exotique. Il s’agit de l’intérêt de l’Occident pour la diversité culturelle. […] Certains artistes chinois ont réussi à accéder à la scène internationale […], mais leur démarche concerne seulement les préoccupations de l’Occident. Ils deviennent ainsi la représentation d’une identité culturelle spécifique.[23] »

Conscients de leur place de dominés sur le marché de l’art international et le monde de l’art occidental, les artistes d’avant-garde chinois apprirent petit à petit à concevoir leur propre stratégie d’internationalisation. Dans un tel contexte, le prix pouvait devenir un indice de succès personnel, mais également un signe d’égalité pour évaluer sa propre place sur le marché de l’art et le monde des institutions artistiques dominé par les acteurs occidentaux, comme ce que Zhou Chunya mentionna sur l’évolution de ses prix : « mon objectif dans les années suivantes est d’atteindre le niveau de 5000 à 10 000 dollars. J’ai vendu il y a deux ans un tableau pour 800 dollars au Pacific Asia Museum. Pour un artiste chinois, c’est un prix raisonnable (pour un acheteur institutionnel), mais si c’était la proposition d’un acheteur sur le marché de l’art, je l’aurais évidemment refusée.[24] »

[1] Les taux du PIB restent respectivement à 11.3%, 4.1% et 3.8% de 1988 en 1990, puis sont montés à 9.2 % en 1991 et 14.2 % en 1992. Source : World Bank, [http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=4&order=wbapi_data_value_1983%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc], consulté le : 20 juin 2012.

[2] Ming RUAN (阮铭). Deng Xiaoping diguo sanshi nian [Les trente ans de l’empire de Deng Xiaoping] (《邓小平帝国三十年》).Taipei : Taiwan Interminds Publishing Inc. 2009.

[3] Xiaogang ZHANG (张晓刚). Shiyi yu jiyi : Zhang Xiaogang shuxinji (1981-1996) [Amnésie et mémoire : lettres de Zhang Xiaogang (1981-1996)] (《失忆与记忆:张晓刚书信集(1981-1996)》), Beijing : Éditions de l’Université de Beijing, 2010. p. 134.

[4] Shaojun LANG (朗绍君). « Chongjian zhongguo de jingying yishu » [Rétablir l’art élitiste de Chine ] (《重建中国的精英艺术》),Meishu yanjiu [Études des beaux-arts] (《美术研究》), No. 2, mai 1989. p. 31-34.

[5] Tianzhong SHUI (水天中). « Xishanhuiyi : huiyi yu sikao » [La réunion de Xishan : mémoire et réflexions] (《西山会议:回忆与思考》), Lishi, yishu yu ren [Histoire, art et homme] (《历史、艺术与人》), Guangxi : Editions des beaux-arts du Guangxi, 2001. Disponible sur : http://news.xinhuanet.com/shuhua/2009-09/29/content_12126064.htm [consulté le : 20 juin 2012].

[6] La Fédération des jeunes de la ville de Zibo du Shandong (山东省淄博市青年联合会).

[7] Duoling HE (何多苓). « Yishu yu jinqian : He Duoling da congshu bianji » [L’art et l’argent : les réponses de He Duoling à l’éditeur] (《艺术与金钱:何多苓答丛书编辑》), 1991. Peng LÜ (吕澎). dir. Guangzhou shuangnianzhan: 20 zhounian wenxianji [Archives de la première édition de la biennale de Guangzhou II] (《广州双年展:20周年文献集》), Vol. 2, Sichuan : éditions des beaux-arts du Sichuan, 2013. p. 59.

[8] Ibid.

[9] Guangyi WANG (王广义). « Yishu yu jinqian : Wang Guangyi da congshu bianji » [Art et argent : réponses de Wang Guangyi à l’éditeur] (《艺术与金钱:王广义答丛书编辑》). Idem. p. 57.

[10] Peili ZHANG (张培力). « Yishu yu jinqian : Zhang Peili da congshu bianji » [Art et argent : réponses de Zhang Peili à l’éditeur] (《艺术与金钱:张培力答丛书编辑》). Idem. p. 61.

[11] Fanzhi ZENG (曾梵志). « Yishu yu jinqian : Zeng Fanzhi da congshu bianji » [Art et argent : réponses de Zeng Fanzhi à l’éditeur] (《艺术与金钱:曾梵志答丛书编辑》). Idem. p. 94.

[12] À cette époque, les artistes chinois ne connaissaient évidemment pas les études sociologiques sur Van Gogh, comme La Gloire de Van Gogh : Essai d’anthropologie de l’admiration (Nathalie Heinich, éditions de Minuit, 1992). Cet ouvrage n’a été traduit en chinois qu’en 2016.

[13] Duoling HE (何多苓). « Laizi meiguo de yifengxin » [Une lettre des Etats-Unis] (《来自美国的一封信》), le 5 février 1991. Idem. p. 65.

[14] Duoling HE (何多苓). « Yishu yu jinqian : He Duoling da congshu bianji » [L’art et l’argent : les réponses de He Duoling à l’éditeur] (《艺术与金钱:何多苓答丛书编辑》). Idem. p. 58.

[15] Op.cit., p. 59.

[16] Ibid.

[17] Peng LÜ. « Lü Peng gei He Duoling de xin » [Lettre de Lü Peng à He Duoling] (《吕澎给何多苓的信》), datée le 26 février 1991. Idem. p.66.

[18] Guangqing WEI (魏光庆). « Yishujia yu jinqian : Wei Guangqing da congkan bianji wen » [Artiste et argent : réponses de Wei Guangqing] (《艺术家与金钱:魏光庆答丛刊编辑问》). Idem. p. 89.

[19] Op.cit., p. 68.

[20] Op.cit., p. 56.

[21] Chunya ZHOU (周春芽). « Yishu yu jinqian : Zhou Chunya da congshu bianji » [L’art et l’argent : réponses de Zhou Chunya à l’éditeur] (《艺术与金钱:周春芽答丛书编辑》). Idem. p. 70.

[22] Ibid.

[23] Yongqing YE (叶永青). « Zhiyou zhongguoren caineng cujin zhongguo yishushichang de jianli : yishujia Ye Yongqing de yifengxin » [Seulement les Chinois pourraient contribuer à l’établissement du marché de l’art : une lettre de Ye Yongqing] (《只有中国人才能促进中国艺术市场的建立:艺术家叶永青的一封信》), le 12 septembre 1991. Idem. Vol. 1. p. 76-77.

[24] Op.cit., p. 88.