Les valeurs problématiques de la « 85 New Wave » : S’agit-il d’art moderne ?

Les mouvements de la « 85 New Wave », étant un phénomène d’avant-garde, ils recouvrent principalement les années 1985 et 1986. Pendant cette période, on compta au moins 18 groupes d’avant-garde dispersés dans 26 villes, régions et provinces de la Chine, en impliquant à peu près 2250 jeunes artistes[1]. L’année 1986 fut un tournant : à partir de cette date, les frénésies philosophiques commencèrent à s’apaiser, tandis que les recherches des artistes se débarrassèrent petit à petit de leur caractère collectif pour devenir plus individualistes. Le temps de réflexion était venu. En juillet 1986, Li Xianting, qui avait été baptisé du nom de « parrain » de l’avant-garde chinoise, publia son fameux article Ce qui importe, ce n’est pas l’art[2], dans lequel il lança ses premières critiques des mouvements de 85. La thèse de Li Xianting était la suivante : selon lui, on ne pouvait pas qualifier la « 85 New Wave » comme une issue d’avant-garde ou d’art moderne, puisque c’était plutôt des tentatives collectives pour réclamer l’émancipation, sans avoir touché à la question de fond de la modernité.

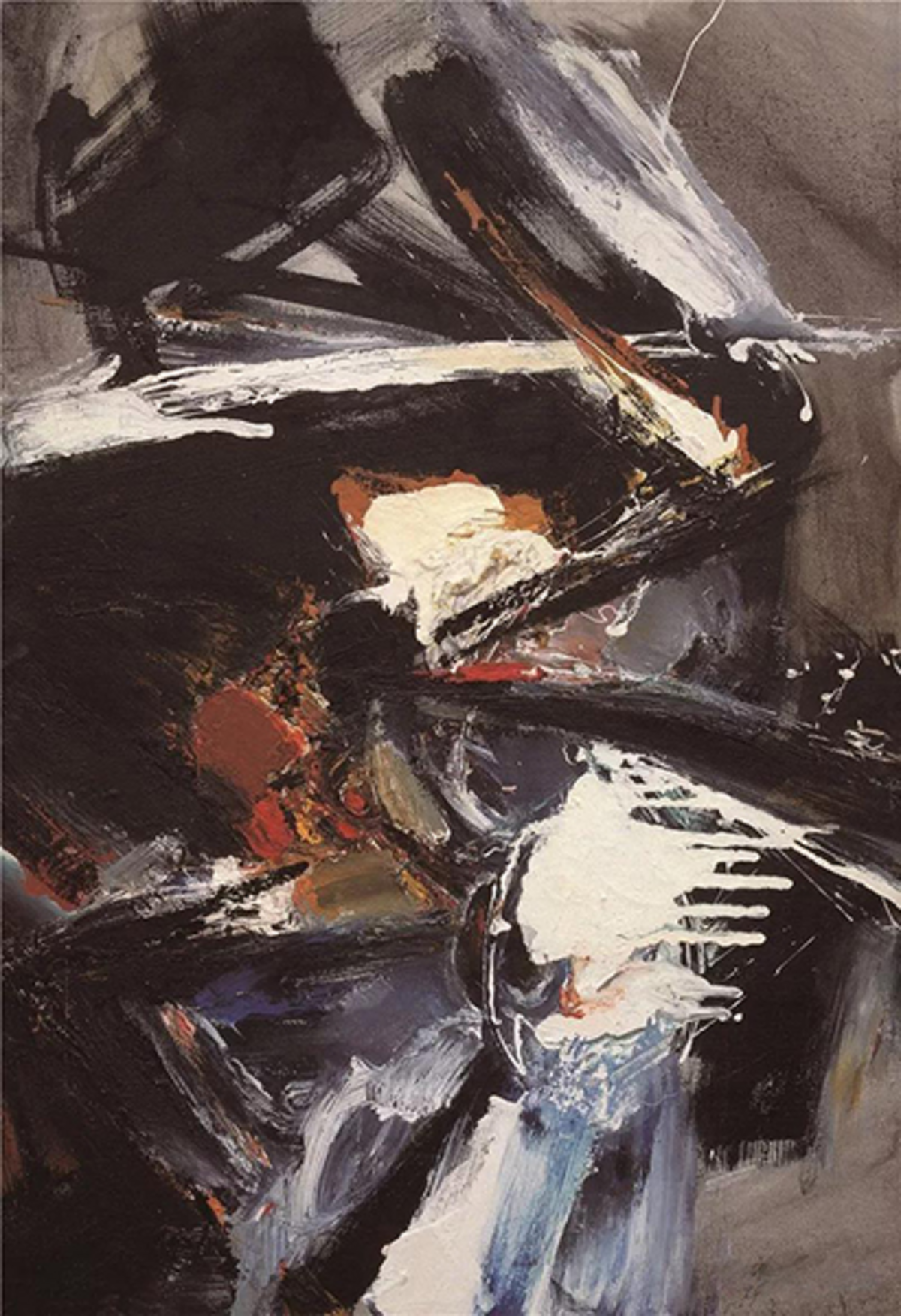

Agrandissement : Illustration 1

La conclusion de Li Xianting provint de son constat que la plupart des recherches des artistes de la « 85 New Wave » n’avaient pas porté sur la notion d’individualité dans la démarche artistique : « L’esprit individualiste est fondamental dans l’art moderne. Cependant, dans les mouvements de 85, le travail des artistes présente souvent une forte homogénéité au niveau du concept et du langage plastique.[3] » En fait, Li Xianting reprocha l’imitation et la facilité dans la démarche des artistes. Selon lui, pour être moderne, il fallait d’abord réfléchir sur ce que représentait l’individualité, avant de poser des questions sur la société ou l’histoire. Sans une émancipation réelle de l’individu, c’est-à-dire les réflexions approfondies sur son propre état d’être, un artiste risquait de se précipiter dans un simple jeu de styles, dans lequel la mise en forme de concepts, qu’elles soient du registre esthétique, historique ou philosophique, ne pouvait permettre à l’individu de mieux comprendre les conditions de son existence, ainsi que les rapports qu’il pouvait tisser avec autrui et le monde extérieur.

C’est ainsi que Li Xianting retourna à l’ancien débat sur l’autonomie artistique et l’engagement politique des artistes chinois. Selon lui, l’un des meilleurs exemples de la recherche de l’individualité fut incarné par le groupe des Étoiles, notamment dans sa revendication de l’expression de soi. Or, les critiques de Li Xianting suscitèrent aussitôt les reproches des artistes issus du milieu académique. Dans le contexte socioculturel des années 1980, la concurrence entre les artistes indépendants et les artistes issus d’écoles des beaux-arts remit l’expression de soi au second plan. Ces derniers avaient pris l’expression de soi comme un prétexte de la part des artistes indépendants pour camoufler leur faiblesse dans l’autonomie artistique et la technique plastique. En plus, l’expression de soi était considérée par les artistes de formation en beaux-arts comme un fait déjà acquis. Ils s’intéressèrent donc au pouvoir transformateur de l’art, ainsi qu’à la quête de l’esprit de l’époque, sans pour autant s’occuper de leur engagement politique. Aux yeux des artistes « professionnels », l’engagement politique ressemblait davantage à une sorte de stratégie pour se valoriser et se légitimer, donc il s’agissait plutôt d’une provocation, dénuée d’authenticité et d’autonomie artistique.

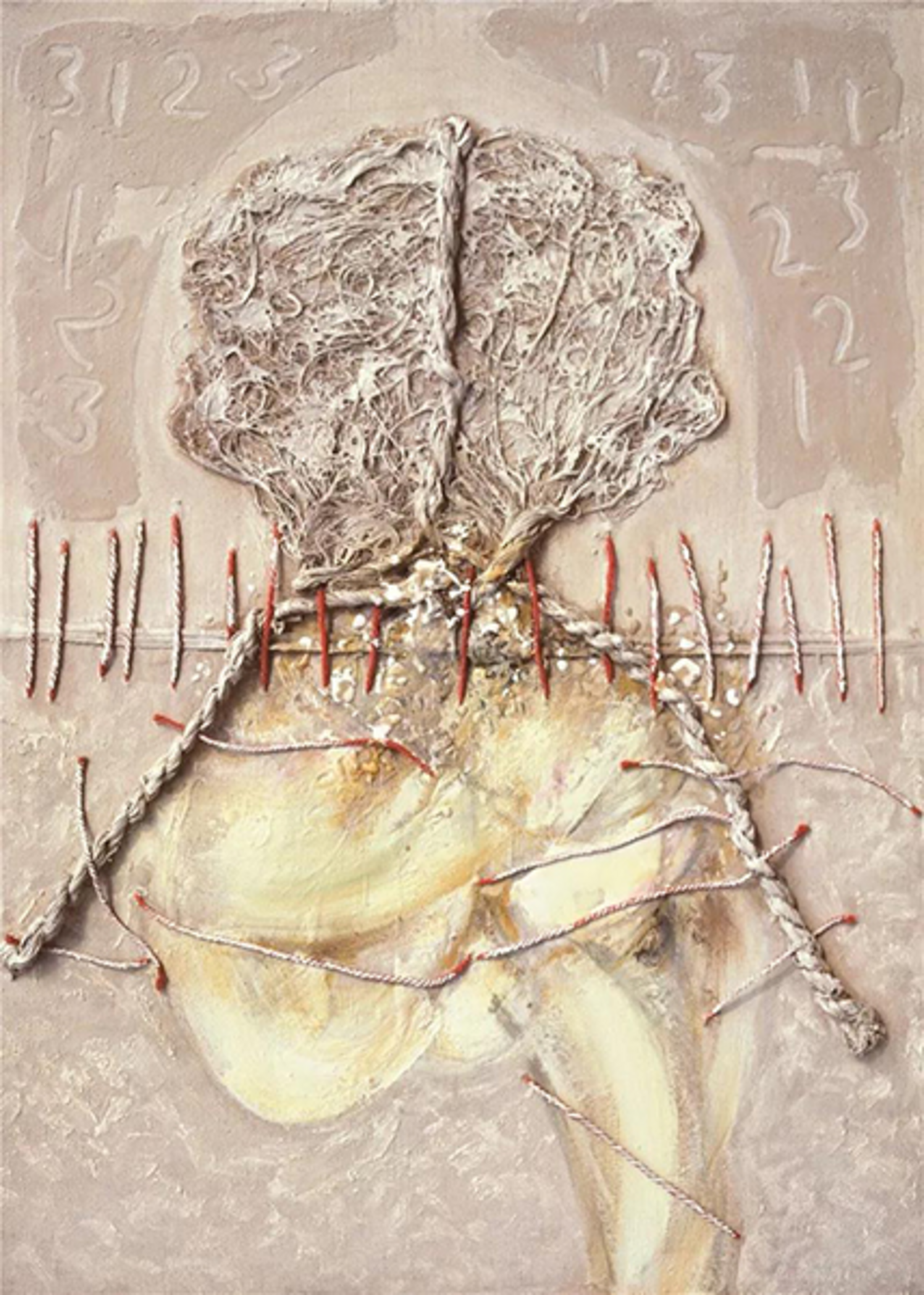

Agrandissement : Illustration 2

Dans les critiques de Li Xianting, son intérêt pour l’expression de soi résidait principalement dans ses réflexions sur la fonction sociale de l’art. Selon lui, les mouvements de 85 n’avaient pas réussi à assimiler les valeurs individualistes de l’art moderne occidental. Ce constat fut pourtant partagé par Gao Minglu, qui donna un éclairage du côté de l’approche plastique pour exprimer sa réserve par rapport aux mouvements de 85. Selon lui, « les artistes de la ‘85 New Wave’ ont emprunté à l’Occident le dadaïsme, le surréalisme et le pop art, sans pour autant prêter une attention aux grands noms du courant formaliste, tels que Picasso, Matisse et Malevich.[4] » C’est-à-dire que les artistes chinois ont sélectionné et adopté certains styles d’expressions du monde de l’art occidental pour faire éclater leur propre voix, sans pour autant réfléchir sur les lois internes de l’évolution du langage plastique dans l’art moderne. Li Xianting, en revisitant l’histoire culturelle de la Chine, condamna une vision utilitariste incarnée constamment dans le discours des artistes, des critiques d’art et des dirigeants politiques chinois tout au long du 20e siècle. Selon lui, un entendement utilitaire de l’art ne servirait qu’à contraindre l’expérience des artistes dans les confins du monde ici-bas, ce qui empêchait les artistes chinois d’étendre leurs recherches vers l’universalité[5]. En ce qui concerne les mouvements de 85, Li Xianting estimait que sous l’apparente frénésie des artistes chinois pour les pensées occidentales, leur emprunt à l’Occident était dénué de sens moderne, puisque les réflexions des artistes portaient seulement sur le jeu de styles basé sur une imagination libre, sans réussir à toucher la question de la réflexivité pour interroger les liens entre l’autonomie artistique et les conditions de création spécifiques de la Chine.

Imitation et originalité

Si les mouvements de 85 ont été souvent dévalorisés pour la manière boulimique des artistes chinois de se réapproprier l’art moderne occidental, on a peut-être oublié un facteur intéressant dans le geste même de l’imitation : le plaisir. C’est exactement ce que déclara un groupe d’artistes de la province du Hunan (centre de la Chine) qui travaillait sur des formes d’expression ressemblant à l’art pop. Face aux reproches de la facilité, ils réclamèrent leur plaisir de l’imitation dans une manifestation publiée en 1986, en indiquant que ce plaisir résidait juste dans le sentiment de pouvoir librement choisir des éléments à imiter tout en y investissant sa propre imagination. « On pourrait reprocher aux imitations dans notre création d’être superficielles – or beaucoup d’artistes ont fait la même chose que nous –, mais l’important est de savoir pourquoi nous avons imité : en empruntant à l’art moderne occidental, nous pouvions détruire et reconstruire notre univers imaginaire, avec les effets de choc qui nous permettaient d’accéder à une vitalité plus dynamique.[6] »

Agrandissement : Illustration 4

Cependant, le plaisir de l’imitation avait perdu toute sa légitimité dans la logique de la nouveauté – un critère fondamental pour évaluer les avant-gardes occidentales –, même s’il s’agissait dans le contexte chinois d’une nouveauté relative ou tout simplement « fausse ». Les artistes chinois des années 1980 ayant à peine repris leur liberté, mais sans établir un système de référence global, devaient tâtonner avec des ressources limitées pour apprendre ce que représentait la notion de nouveauté. Ils adoptèrent apparemment une certaine nouveauté relative au niveau de l’expression, sans pouvoir réellement intérioriser les lois internes qui structuraient l’évolution du langage plastique de l’art moderne. C’est ainsi que Li Xianting reprocha l’absence d’individualité dans les créations de la « 85 New Wave ». Le critique d’art indiqua par ailleurs que les artistes chinois « n’ont pas reçu une formation solide en connaissances scientifiques, tandis que le contexte socioculturel en Chine ne fournit pas non plus d’accès nécessaires en ce qui concerne les disciplines scientifiques modernes[7] ». Selon Li Xianting, le problème fondamental résidait dans la défaillance de l’éducation supérieure en Chine, tandis que les artistes de la « 85 New Wave » n’avaient mené qu’un mouvement d’émancipation incapable de s’élever au rang de la modernité.

Dans le contexte chinois, la présence conjointe des termes comme « avant-garde » et « imitation » est elle-même paradoxale. Les deux notions évoquent l’état anachronique du phénomène de l’avant-garde dans la société chinoise et dans un contexte globalisé. C’est en fait la question de l’originalité des artistes chinois qui était mise en jeu. L’artiste Huang Yongping donna pourtant un diagnostic éclairant sur ce sujet en 1986. En prenant en considération l’écart social vécu par la Chine par rapport aux pays occidentaux, il estima que les artistes chinois ne pourraient se passer d’une période d’imitation pour retrouver leur propre créativité. Dans ce cas, la question de l’originalité devrait s’entendre autrement. Huang Yongping l’expliqua ainsi : « Je pense qu’il vaudrait mieux abandonner l’idée d’originalité, notamment pour ceux (les artistes et critiques d’art chinois) qui font de l’art ou des théories de l’art. C’est une notion vide de sens, et elle épuiserait en revanche la richesse dans le geste de l’imitation. Créer quelque chose d’original pourrait être une chose très flatteuse, mais l’imitation ne devrait pas susciter la honte non plus. La Chine est effectivement en retard au niveau économique, ceci entraîne un décalage au niveau culturel, difficile à vivre par les artistes. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas capables de modifier le statu quo par la création d’une nouvelle notion d’art. Ceci étant, aussi difficile que cette vérité soit à reconnaître, nous pouvons tout de même découvrir des lacunes dans lesquelles nous pouvons intervenir.[8] »

Intériorité et individualité en « conflit » : Le retour au langage plastique

Dans le milieu de l’art, une tendance artistique se dégagea à partir de 1987, aspirant à un « retour au langage plastique » (纯化语言), initiée principalement par les jeunes artistes du milieu académique. Il s’agit d’un appel aux artistes de revenir à un langage plastique plus esthétique et autonome, pour se débarrasser de la frénésie philosophique et de l’ambition sociale démesurée. Cet élan de création se concrétisa d’abord dans les recherches de jeunes enseignants et étudiants de l’Académie centrale des beaux-arts de Beijing. Fine Arts in China publia également une série d’articles en 1988[9] pour légitimer leur position, notamment leur intérêt pour l’art abstrait et la peinture expressionniste.

Dans les mouvements de 85, l’avant-garde fut interprétée comme un pouvoir catalyseur, associé à l’ambition de certains artistes de transformer la société. Cette notion d’art trop chargée de connotation fut, aux yeux de certains artistes – issus du milieu académique – comme une perte de l’autonomie de la création. Ils réfléchirent sur une autre possibilité de vivre leur liberté artistique, en s’intéressant à l’abstraction et à l’expressionnisme. Le retour au langage plastique est, selon eux, de revenir aux éléments picturaux et aux expériences personnelles pour décharger l’art de sa vocation historique et sociale. C’était aussi une demande pour exploiter la richesse de l’intériorité des créateurs.

Dans une certaine mesure, le retour au langage plastique fut le résultat des réformes de l’Académie centrale des beaux-arts. À l’époque, le département de peinture à l’huile possédait trois ateliers respectivement consacrés à l’art classique occidental, à la peinture réaliste et à l’impressionnisme. Vers le milieu des années 1980, l’école créa un 4eatelier pour explorer de nouvelles expériences dans la création de la peinture à l’huile. Les élèves de cet atelier furent encouragés à se livrer à des expérimentations variées pour exploiter leur sensibilité, afin de mieux apprécier les différentes dimensions des éléments picturaux. Ils furent aussi appelés à réfléchir sur les questions ontologiques de la peinture, ainsi que sur la profondeur symbolique de la représentation picturale[10]. En raison du statut prestigieux de l’Académie centrale des beaux-arts, l’enseignement du 4e atelier fut rapidement considéré dans le système de l’art officiel comme une nouvelle orientation à suivre après la « 85 New Wave ».

L’appel du retour au langage plastique suscita aussitôt les critiques de Li Xianting, qui estimait que cette tendance de revenir à l’intériorité des créateurs serait tout simplement une pseudo autonomisation de l’art. Selon lui, la revendication des artistes pour retourner au langage plastique demeurait dans un état illusoire, comme dans une tour d’ivoire, puisque cette recherche était coupée de la réalité sociopolitique. Li Xianting réfuta toute tentative d’isoler les réflexions des artistes dans le seul cadre esthétique en se détachant des considérations sur les conditions réelles de la création, et c’est ainsi que ses préoccupations se dirigèrent, dans la seconde moitié des années 1980, vers la définition de l’identité de l’artiste d’avant-garde dans la société chinoise.

L’identité de l’artiste chinois

En constatant cette tendance introspective du retour au langage plastique, détachée de la réalité sociopolitique, Li Xianting publia en 1988 un article intitulé Notre époque attend de la passion de la part des grandes âmes (《时代期待着大灵魂的生命激情》)[11]. L’intention du critique d’art était d’interroger la pertinence des recherches artistiques qui prétendaient être autonomes. Pour les artistes qui voulaient exploiter la richesse esthétique de grands maîtres en s’éloignant des préoccupations sur la réalité sociopolitique, Li Xianting perçut dans leur position une vision utilitaire de l’art. La notion de « grande âme », proposée par Li Xianting, vise précisément ce « repli » de l’artiste. Pour donner un modèle, le critique d’art identifia l’artiste Ding Fang, comme une figure d’excellente de ce qu’il appela la « grande âme ». Or, peu de temps après, dans un article publié le 23 octobre 2009[12], Li Xianting exprima publiquement sa déception par rapport à son amitié avec Ding Fang[13]. C’est ainsi que le critique d’art fut amené à reconsidérer sa notion de « grande âme » pour évaluer l’écart qu’il avait vécu entre le discours de l’artiste et sa création, ce qui conduisit à une ancienne question sur l’autonomie artistique et l’engagement politique dans le contexte spécifique chinois[14].

Né en 1956, Ding Fang avait terminé ses études en 1986 à l’Université des arts de Nanjing (南京艺术学院), dans la province du Jiangsu (est de la Chine). Pendant la « 85 New Wave », il constitua un groupe d’artistes surréalistes en explorant l’aspect tragique de la représentation picturale. S’inspirant du christianisme, il voyagea souvent dans l’ouest de la Chine, dans les déserts de Gobi, pour s’inspirer des plateaux sauvages et des montagnes abruptes, tout en s’interrogeant sur le destin humain. Une empreinte tragique dégagée de la peinture de Ding Fang attira l’attention de Li Xianting. Dans son article Notre époque attend de la passion de la part des grandes âmes, le critique d’art valorisa Ding Fang comme une figure d’artiste qu’il recherchait depuis longtemps, tout en lui reprochant une tendance au retour au langage plastique. Dans cet article, Li Xianting évoqua le problème de la personnalité « schizophrénique » chez les artistes chinois.

Pour Li Xianting, Ding Fang incarnait toutes les qualités qu’il recherchait chez un artiste pour s’affranchir du dilemme de la personnalité « schizophrénique ». Selon le critique d’art, le retour au langage plastique n’était qu’un débouché déguisé de cette personnalité « schizophrénique ». En proposant la notion de « grande âme », Li Xianting voulait ramener les artistes de leur état d’isolement pour « aller au-delà de l’univers limité de leur monde imaginaire[15]», jusqu’à atteindre un esprit critique aigu. Chez Ding Fang, Li Xianting découvrit un artiste dont « la sensibilité, l’inspiration et la passion se transforment en réflexion et préoccupation pour le destin humain[16] ». En plus, « les motivations de Ding Fang ne proviennent pas d’instances extérieures, mais sont nourries de sa sincérité et de son dévouement[17] », confirma le critique d’art. L’artiste devint ainsi pour Li Xianting « un véritable homme moderne qui sait créer de grandes œuvres pour dépasser l’art du passé[18] ». L’estime très élevée de Li Xianting pour Ding Fang donna immédiatement au peintre une place particulière dans le milieu de l’art.

Cependant, l’amitié entre le critique d’art et l’artiste ne dura pas longtemps. Lors d’une occasion de collaboration, Li Xianting put constater de près les manières de comportement de Ding Fang, ce qui lui laissa des doutes. Il dut même reconsidérer certains aspects de la personnalité de l’artiste. En même temps, Li Xianting remit en cause le dévouement de Ding Fang envers le christianisme[19], puisque le critique d’art avait découvert un certain écart entre le discours de l’artiste et ses œuvres. Il tenta de comprendre pourquoi les tableaux de Ding Fang avaient une telle puissance passionnelle tout en dégageant un fort sentiment de solennité. Par coïncidence, Li Xianting visita l’atelier de l’artiste, où il le vit travailler avec comme arrière-plan de la musique classique de Haendel, Bach et Beethoven. Le volume de son indiqua immédiatement au critique d’art l’origine de l’inspiration de l’artiste[20]. Déçu depuis lors, Li Xianting modifia radicalement son attitude envers Ding Fang, en faisant publiquement part de sa frustration. L’incohérence de la position du critique d’art envers l’artiste suscita de vives réactions dans le milieu de l’art, dont certains reprochèrent à Li Xianting d’avoir évalué la valeur artistique sur la base du seul jugement de la personne, au prix de perdre l’œuvre de vue.

En proposant la notion de « grande âme », Li Xianting aurait voulu réconcilier l’activisme et la recherche esthétique dans l’avant-garde chinoise, sans pour autant tomber dans le piège de la personnalité « schizophrénique ». Cependant, l’échec de ses tentatives remit en cause son idée initiale, comme si dans les conditions socioculturelles de la Chine, une telle identité de l’artiste n’aurait pu se concrétiser. Le dilemme dans lequel se trouvait Li Xianting consistait dans le fait qu’il soutenait lui-même une notion militante de l’art, c’est-à-dire qu’il recherchait la figure d’un artiste engagé dans la société chinoise. Cette position semblait se réconcilier difficilement avec une recherche purement esthétique, c’est-à-dire un langage plastique basé sur les critères de l’art moderne occidental, dans le contexte socioculturel chinois. L’autonomie artistique resta donc une question suspendue pour Li Xianting, comme si le critique d’art avait voulu rejeter l’autonomie artistique pour l’échanger contre un esprit critique.

Relier l’art et la société

La notion de « grande âme » de Li Xianting s’avéra être un échec pour réconcilier l’activisme et la recherche esthétique. Or, certains artistes réussirent à trouver par eux-mêmes un chemin de l’autonomisation dans leur démarche artistique, sans s’enfermer dans un concept militant de l’art.

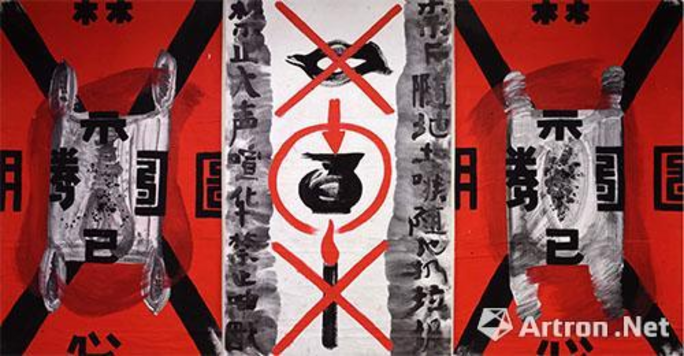

L’artiste Gu Wenda (谷文达) constata dans les ferveurs de la « 85 New Wave » une passion aveugle des jeunes artistes dans la recherche de nouvelles formes d’expression, sans pouvoir réfléchir sérieusement sur les questions de l’art. Il prit donc de la distance avec les mouvements de 85. Né en 1955, Gu Wenda était issu d’une famille du cinéma célèbre dans le milieu culturel en Chine. Diplômé de l’École des arts de Shanghai et de l’Académie nationale des beaux-arts, il avait suivi des études en peinture traditionnelle chinoise. Enseignant en art, il poursuivit ses réflexions artistiques dans les années 1980 en exploitant l’univers de l’abstraction avec de l’encre de Chine, puis en y rajoutant les éléments de la peinture à l’huile, pour explorer les frontières de l’art abstrait. Sous l’influence du structuralisme, il commença vers le milieu des années 1980 à travailler sur la sémantique des caractères chinois pour fusionner l’art abstrait et la calligraphie chinoise. Sa démarche se diversifia et se dirigea de plus en plus vers un langage conceptuel dans la seconde moitié des années 1980, notamment ver l’installation.

Agrandissement : Illustration 11

En 1985, lorsque les groupes d’avant-garde émergèrent un peu partout en Chine, Gu Wenda demeura toujours sceptique par rapport à cet enthousiasme démesuré. En 1986, il écrivit à Gao Minglu pour exprimer ses doutes : « Je pressens un risque pour les jeunes artistes de perdre leur créativité, puisqu’ils ne font que se mettre à la mode. La création n’est pas la mode ni une adaptation aux nouvelles tendances. L’esprit d’avant-garde consiste avant tout en une attitude de contestation vis-à-vis de la culture dominante.[21] » La position réservée de Gu Wenda pour les mouvements de 85 se basait sur une lecture lucide des rapports de force entre la culture chinoise et la culture occidentale, comme l’artiste l’évoqua lui-même en 1986 dans une interview : « Ce qui importe pour moi, ce n’est pas d’aller à l’encontre des traditions chinoises, mais de lutter contre la notion de modernisme (occidental). [...] Quelques années avant, j’ai tenté de défier la culture chinoise en me servant de l’art moderne (occidental). Plus tard, j’ai senti quelque chose de traditionnel se dissoudre en moi. Maintenant, je me tourne vers la notion de modernisme pour me remettre en question... [...] On a besoin de ce type de concept occidental pour réfléchir sur nos propres traditions, et vice versa.[22] » Or, en raison de ses idées originales, l’artiste se sentit exclu de son milieu de l’enseignement. En 1987, il quitta la Chine pour s’installer aux États-Unis grâce à une bourse américaine.

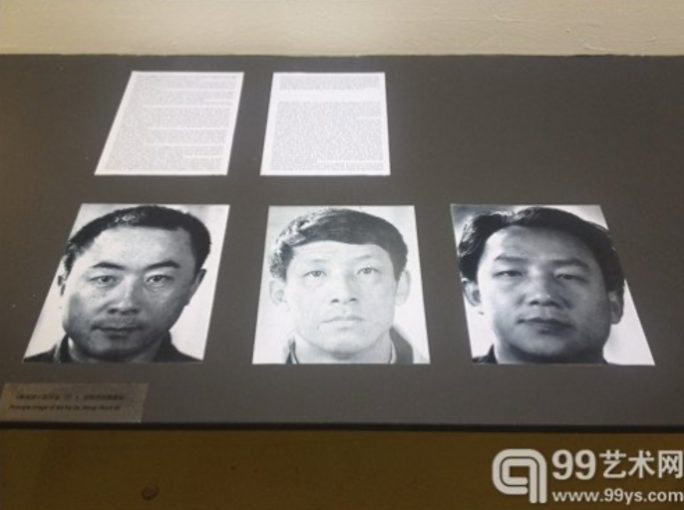

À part Gu Wenda qui était un artiste issu du système de l’art officiel en Chine, certains artistes indépendants trouvèrent également leur propre chemin en intégrant leurs réflexions sur le statut moral de l’artiste dans leurs recherches esthétiques, comme le groupe de Xinkedu (新刻度小组). Fondé en 1988, le groupe était composé de Wang Luyan (王鲁炎), Gu Dexin (顾德新) et Chen Shaoping (陈少平). Ils s’intéressèrent particulièrement à la question du statut social des artistes avec une approche analytique et mathématique. Le groupe tenta de déconstruire la base cognitive de la perception des artistes chinois, c’est-à-dire un imaginaire contraint « d’un côté par les expériences propres des artistes, nourries par les traditions, les coutumes et les usages, et de l’autre côté, l’impact des pensées sur la modernité occidentale, souvent avec une empreinte fort irrationnelle. Cet état de dilemme empêcha les artistes chinois d’aller au-delà de leur univers empirique, et par conséquent les condamna à s’affronter perpétuellement à un monde chaotique de l’étrangeté[23] ». La science des mathématiques devint donc une source d’inspiration pour le groupe de Xinkedu, en permettant aux artistes de s’en servir comme un outil de mesure pour incarner artistiquement les rapports des individus et l’ensemble des connaissances des êtres humains. Le groupe de Xinkedu souhaita ainsi exclure tout élément émotionnel dans sa démarche, tout en évitant le moindre risque de produire des constats réductionnistes. Cette approche réussit à relier les recherches esthétiques et les réflexions sur le statut social de l’artiste, sans se lancer dans un jeu irrationnel qui, selon le groupe de Xinkedu, aurait condamné les artistes chinois à un embarras moral perpétuel.

Les cas de Gu Wenda et du groupe de Xinkedu démontrèrent deux positions indépendantes en dehors des chemins battus dans le milieu de l’art des années 1980, pour se libérer du paradoxe de l’autonomie de l’art et du concept militant de l’art dans le contexte chinois. Il s’agit d’une remise en question du statut social de l’artiste, ainsi que ses rapports avec son identité, pour recomposer la juste place de l’individu dans la société chinoise d’un côté, et de l’autre côté, dans un contexte mondialisé. Une telle démarche exigeait la reconnaissance de l’artiste de sa propre singularité, c’est-à-dire reconnaître d’abord son originalité. C’est sur la base de cette réflexivité que la notion d’individualité prit pleinement son sens, en intégrant à la fois les dimensions individuelles, politiques et esthétiques dans les réflexions de l’artiste. Cependant, dans la plupart des débats autour de la « 85 New Wave », les réflexions sur la singularité furent souvent absentes, ou tout simplement parce que la notion de singularité était relativement étrangère pour la culture chinoise. En confondant singularité et nouveauté, ainsi qu’activisme et indépendance, les débats dans le milieu de l’art en Chine débouchèrent souvent sur des querelles de positions sans issue, ce qui rendit plus difficile la justification des valeurs artistiques des créations des artistes chinois.

Conclusion

L’originalité restait un sujet sensible pour les artistes participant aux mouvements de 85. Certains, ayant un regard global sur l’histoire de l’art du 20e siècle, purent analyser à fond la notion d’originalité dans le contexte socioculturel chinois, comme Ye Yongqing et Huang Yongping. Mais la plupart des artistes chinois de cette décennie ne disposaient pas de cette lucidité pour se positionner. Tiraillés entre l’envie de suivre l’évolution artistique occidentale d’un côté, et de l’autre côté, la peur d’être accusés d’avoir perdu leur originalité, les artistes chinois se trouvèrent souvent dans un état délicat quand ils se tournaient vers l’Occident pour trouver l’inspiration. Pendant les années 1980, malgré un rythme accéléré de traduction et d’introduction des ouvrages étrangers en Chine, les artistes chinois se sentaient encore isolés du monde extérieur. L’enseignement supérieur des beaux-arts était incapable d’apporter suffisamment de connaissances en sciences humaines et en histoire de l’art du 20e siècle. Les artistes devaient se débrouiller en bricolant toutes les informations dont ils disposaient pour établir leur vision du monde. C’est pourquoi leurs projets artistiques revêtaient encore un caractère idéaliste manifeste. Ils hésitaient entre l’autonomie de l’art et l’engagement social, faute de repères clairs. Certains artistes choisirent le premier en s’enfermant dans une « tour d’ivoire » pour lisser un langage plastique dépourvu de toute interrogation sociopolitique, tandis que d’autres, représentés par le critique d’art militant Li Xianting, soutinrent fermement une position activiste en évoquant le sens de la responsabilité de l’artiste envers la société. Cependant, à cette époque, il semble difficile dans le milieu de l’art chinois de concilier une démarche esthétique et un esprit critique. Néanmoins, les recherches originales de certains artistes - qui tentèrent de relier l’art et la société à travers une démarche plus conceptuelle - semblèrent donner une solution plus pertinente pour répondre au dilemme du militantisme et de l’enfermement dans l’univers spirituel. Ces artistes dont le nombre restait limité se trouvaient souvent dans une position marginale pour s’éloigner des mouvements artistiques massifs.

Lecture complémentaire :

Gu Wenda

Gi Wenda (谷 文 达), né en 1955 à Shanghai, est un artiste contemporain chinois qui vit et travaille actuellement à New York. Tout jeune, il est devenu garde rouge pendant la Révolution culturelle et a travaillé à simplifier la langue chinoise pour solliciter l’intérêt de la masse à la culture. C’est à cette époque qu’il s’initie et s’intéresse à la calligraphie traditionnelle qui jouera plus tard un rôle majeur dans ses œuvres. Gu Wenda a fait ses études de maîtrise à l’Académie des beaux-arts de Hangzhou à partir de 1981, puis y a travaillé comme enseignant, avant de partir en 1987 pour les États-Unis.

La position de Gu Wenda par rapport à la tradition est paradoxale : bien qu’il ait à l’origine résisté à la tradition, il a compris qu’il fallait connaître la tradition pour mieux se rebeller contre elle. Dans ses œuvres, l’artiste tente de revitaliser et réinterpréter les anciennes pratiques et symboles chinois en les emmêlant avec le sens et le style actuels. Il est surtout connu pour utiliser la peinture à l’encre traditionnelle, la poésie, la calligraphie et le style de caractère chinois « sceau » d’une manière nouvelle ou fictive, ainsi que l’utilisation de matériaux du corps humain, tels que les cheveux ou le placenta, comme médiums de son art.

Dans les années 1980, il a commencé une série de projets sur l’invention de faux idéogrammes chinois dénués de sens, dépeints comme s’ils étaient vraiment anciens et traditionnels. Dans son projet des Nations Unies élaboré pendant les années 1990, il a accordé un intérêt spécifique pour les matériaux corporels, en particulier les cheveux, pour interroger les frontières ethniques et nationales de l’humanité, cela en suscitant parfois des controverses dans certaines villes européennes où ses œuvres ont été exposées. Un autre projet débuté en 1993, intitulé Forêt de stèles en pierre - Retraduction et réécriture de la poésie Tang, consiste à sculpter 50 stèles de pierre avec une interprétation unique des poèmes de la Dynastie Tang traduits du chinois vers l’anglais, accompagnés d’une traduction sonore de l’anglais vers le chinois. Son projet plus récent, Ink Alchemy, a utilisé un produit génétique à base de cheveux en poudre pour son installation et sa peinture à l’encre, tandis que son projet Tea Alchemy consiste à servir du thé vert et des méthodes traditionnelles de fabrication de papier de riz comme médium de son œuvre.

[1] Deborah DAVIS. « The avant-garde’s challenge to official art ». Urban Spaces in Contemporary China: The Potential for autonomy and community in Post-map China, Cambridge University Press, 1995. p. 236-237.

[2] LI, Xianting (栗宪庭). « Zhongyao de bushi yishu » [Ce qui importe, ce n’est pas l’art] (《重要的不是艺术》). Zhongguo meishubao[Fine Arts in China] (《中国美术报》), No. 28. 1986.

[3] Ibid.

[4] Nanming WANG (王南溟). « Lun cezhanren de xueshuxing : Gao Minglu yu Li Xianting » [De l’aspect savant des commissaires d’expositions : Gao Minglu et Li Xianting] (《论策展人的学术性:高名潞与栗宪庭》), dans l’ouvrage de Gao Minglu, L’avant-garde chinoise(《中国前卫艺术》), Jiangsu : éditions des beaux-arts du Jiangsu, 1997, p. 185.

[5] LI, Xianting. « Critique sur la révolution des beaux-arts du 4 mai » (《五四美术批判》), [http://www.artda.cn/view.php?tid=4264&cid=23], consulté le : 19 janvier 2012.

[6] LU, Ming (路明). « Une lettre à propos de l’exposition du groupe O » (《关于“O艺术集团展览”的通信》). Fine Arts in China (《中国美术报》), No. 16, 1986, p. 1.

[7] LI, Xianting. « Ce qui importe, ce n’est pas l’art » (《重要的不是艺术》). Fine Arts in China, No. 28, 1986, p. 1, [http://www.artda.cn/view.php?tid=2910&cid=23], consulté le : 16 février 2012.

[8] HUANG, Yongping (黄永砯). « Lettre de Huang à Yan Shanchun » (《黄永砯给严善錞的信》), datée janvier 1986, extrait du livre de Gao Minglu, The ‘85 Mouvement, an anthology of historical sources (《’85美术运动:历史资料汇编》), volume 1, p. 509-510.

[9] MENG, Luding (孟禄丁). « Le processus de purification » (《纯化的过程》). Fine Arts in China, No 18, 1988 ; DING, Yilin (丁一林). « Le peintre doit savoir entrer dans l’état d’esprit du langage pictural » (《画家必须进入绘画语言状态》). Fine Arts in China, No.15, 1988 ; LING, Xudong (林旭东). « Réception et transmission du langage artistique » (《语言的接受与转换》). Fine Arts in China, No.15, 1988 ; DING, Yilin (丁一林). « L’état d’esprit dans la création en peinture » (《绘画中的语言状态》). Revue des beaux-arts (《美术杂志》), No.15, 1988 ; ZHANG, Jie (张杰). « Les études en peinture à l’huile » (《油画语言研究》). Revue des beaux-arts (《美术杂志》), No.15, 1988.

[10] JIA, Fangzhou (贾方舟). « Retour à l’ontologie de l’art » (《回到艺术本体上来》). Fine Arts in China, No 49, 1988. YIN, Shuangxi (殷双喜). « Interrogation sur le langage artistique : où se manifeste la passion de notre âme ? » (《灵魂的生命激情在何处显现——对艺术语言的追问》). Fine Arts in China, No 52, 1988.

[11] LI, Xianting (栗宪庭). « Notre époque attend de la passion de la part des grandes âmes » (《时代期待着大灵魂的生命激情》). Fine arts in China, No. 37, 1988, [http://www.artda.cn/view.php?tid=2932&cid=23], consulté le : 16 février 2012.

[12] YANG Wei (杨伟). « Héro solitaire : Li Xianting » (《“孤胆英雄”栗宪庭》). Beijing business (《北京商业》), le 23 octobre 2009, [http://www.bjbusiness.com.cn/site1/bjsb/html/2009-10/23/content_77228.htm], consulté le : 16 février 2012.

[13] Dans le milieu de l’art, l’article de Wang Nanming (王南溟) a déjà évoqué l’amitié de Li Xianting avec Ding Fangdans une analyse intéressante. WANG Nanming. « De l’aspect savant des commissaires d’expositions : Gao Minglu et Li Xianting » (《论策展人的学术性:高名潞与栗宪庭》), dans l’ouvrage de Minglu GAO, The ‘85 Mouvement, an anthology of historical sources (《’85美术运动:历史资料汇编》), Vol. 1, Guangxi : Editions de la Presse de l’École normale de Guangxi, 2007. p. 234. Disponible sur : http://qinghuameiyuan.meishujia.cn/?act=usite&usid=488&inview=appid-265-mid-83&said=480 [consulté le : 16 février 2012].

[14] Peng LÜ. « Zhongyao de bushi ‘shenme dangdai’ : women yinggai guanzhu zai lishizhong xingcheng de dangdaixing » [Ce qui compte, ce n’est pas la question ‘qu’est-ce que la contemporanéité ?’] (《重要的不是“什么是当代”——我们应该关注在历史中形成的当代性》). Yishu dangdai [Art China] (《艺术当代》), No 5, 2006. p. 18-20.

[15] Xianting LI. « Shidai qidaizhe dalinghun de shengming jiqing » [Notre époque attend de la passion de la part des grandes âmes] (《时代期待着大灵魂的生命激情》). Zhongguo meishubao [Fine Arts in China] (《中国美术报》), No. 37, 1988. p. 1.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] LI, Xianting (栗宪庭). Zhongyao de bushi yishu [Ce qui importe, ce n’est pas l’art] (《重要的不是艺术》). Jiangsu : éditions des beaux-arts du Jiangsu, 2000. p. 225-226.

[20] Ibid.

[21] Wenda GU. « Gu Wenda gei Gao Minglu de xin » [Lettre à Gao Minglu] (《谷文达给高名潞的信》), datée du 28 juillet 1986, dans l’ouvrage de Minglu GAO, The ‘85 Mouvement, an anthology of historical sources (《’85美术运动:历史资料汇编》), Vol. 1, Guangxi : Editions de la Presse de l’École normale de Guangxi, 2007. p. 264.

[22] Dawei FEI (费大伟). « Xiang xiandaipai tiaozhan : fanghuajia Gu Wenda » [Mettre le modernisme au défi : une interview avec Gu Wenda] (《向现代派挑战:访画家谷文达》). Meishu [Beaux-arts] (《美术》), No. 7, 1986. p. 63.

[23] Shaoping CHEN (陈少平). « Guanyu ‘jiexi’ » [À propos de la notion d’analyse] (《关于“解析”》). Zhongguo meishubao [Fine Arts in China] (《中国美术报》), No. 11, le 13 mars 1989. p. 2.