L’année 1978 marqua le début des transformations profondes de la Chine avec le lancement des politiques d’ouverture et de réformes. Une revendication d’émancipation s’infiltra alors dans tous les domaines de la société, y compris le champ artistique. À cette époque, le champ artistique équivalait au système de l’art officiel, c’est-à-dire une administration artistique composée par les associations des artistes, les écoles des beaux-arts, la presse et les maisons d’édition des beaux-arts, ainsi que les espaces d’exposition officiels, comme les musées et les palais de la culture. Ces institutions artistiques étaient toutes subordonnées au ministère de la Culture et inspectées par le département de la Publicité. Jusqu’en 1978, l’art officiel dominait le champ artistique par le réalisme socialiste, l’art de la propagande et l’art traditionnel nationalisé (国画). Toute aspiration à la représentation des émotions, des sentiments, des styles lyriques, ou toute référence aux courants d’art moderne occidentaux, avait été strictement rejetée et exclue du champ artistique en Chine.

C’est à partir de 1978 que le champ artistique en Chine commença à connaître ses premières mutations : deux courants provenant respectivement de l’extérieur et de l’intérieur du système de l’art officiel tentèrent d’y apporter de nouvelles expressions et de nouveaux concepts d’art. D’un côté, il s’agissait d’artistes indépendants qui, ne bénéficiant pas de l’appui des institutions, réclamèrent l’expression de soi et la libre imagination pour lancer un nouveau concept de créativité. De l’autre côté, les jeunes artistes au sein du système de l’art officiel aspirèrent à un retour à l’expression des émotions et des sentiments pour s’attaquer aux carcans idéologiques du réalisme socialiste. Certaines personnalités du milieu de l’art cherchèrent également à ébranler le socle conceptuel de l’art officiel en réintroduisant l’art abstrait. C’est sous ces pulsions multiples qu’une certaine ouverture d’esprit s’installa progressivement dans le système de l’art.

Dans ce chapitre, nous allons étudier les deux courants provenant de l’extérieur et de l’intérieur du système de l’art officiel, représentés respectivement par les artistes indépendants comme le groupe des Étoiles (星星画会) ou le groupe des « Sans nom » (无名画会) d’un côté, et de l’autre côté, les émancipateurs dans les institutions artistiques. Nous allons également démontrer que, malgré l’aspiration partagée à l’émancipation, les deux parties des artistes se livrèrent entre eux à une concurrence sous-jacente sur leur statut d’élite, ce qui insuffla une certaine dynamique au champ artistique, en dévoilant par exemple les objectifs et les logiques d’action spécifiques des artistes selon leurs rapports au système officiel. Sur ce niveau, la lutte de légitimation proposée par la sociologie bourdieusienne pourrait être empruntée pour comprendre les rapports de force dans le champ artistique. Cependant, le contexte sociopolitique instable des années 1980 ne permit pas aux artistes indépendants de mener durablement leurs activités, tandis que les émancipateurs des institutions artistiques devaient également s’adapter sans cesse aux contraintes administratives pour maintenir leur légitimité.

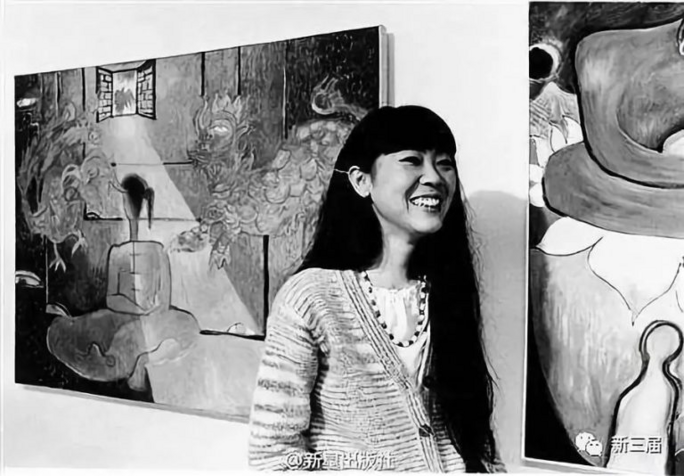

Agrandissement : Illustration 1

Élite, créativité et indépendance

Le phénomène de l’avant-garde en Chine porte en lui ses propres connotations et significations au regard de l’historicité et des conditions socioculturelles particulières du contexte local. Les mouvements d’avant-garde de la fin des années 1970, comme le groupe des Étoiles ou le groupe des « Sans nom », sont dans une certaine mesure le produit du contexte sociopolitique spécifique de cette époque. À peine sortis de la Révolution culturelle qui avait totalement bouleversé la vie sociale pendant dix ans, les jeunes instruits (知青) qui retournèrent en masse dans les villes se trouvent en face d’un système d’éducation supérieure paralysé. Leur désir ardent de continuer leurs études se heurta au faible taux d’admission dans les universités. Pour les écoles d’art, le pourcentage des élus était alors tombé à un degré extrêmement bas. C’est ainsi que les jeunes artistes indépendants apparus à cette époque étaient pour la plupart des amateurs d’art exclus du système institutionnel de l’art pour des raisons précises. Ils devaient mobiliser toutes leurs ressources sociales pour accéder à la reconnaissance et aux canaux de diffusion, notamment dans un contexte où les espaces d’exposition privés – les galeries ou les musées privés – n’étaient pas encore disponibles.

Néanmoins, la situation politique en Chine a souvent créé des circonstances particulières dans lesquelles les coïncidences pouvaient produire des conséquences inattendues sur le destin de l’individu. L’individu devait aussi composer avec l’ambivalence du temps pour défier les règles établies. Dans le milieu de l’art, pour les artistes indépendants, la question centrale consistait à savoir comment configurer l’espace de négociation avec les acteurs officiels, en particulier à savoir où se situent les frontières entre l’indépendance et le compromis. À la fin des années 1970, les luttes de tendance et de fraction au sein du pouvoir politique se révélaient intenses. Pour les artistes indépendants qui ne bénéficiaient pas de soutiens institutionnels, il était important d’obtenir l’aide de personnes influentes pour se faire légitimer. Ici, les rapports des artistes à leur autonomie artistique sont mis en jeu. En raison des liens étroits entre le pouvoir politique et le milieu de l’art, la situation précaire des artistes indépendants a remis sans cesse en cause la pertinence de l’autonomie de l’art, ainsi que le statut moral de l’artiste, dans le contexte socioculturel chinois.

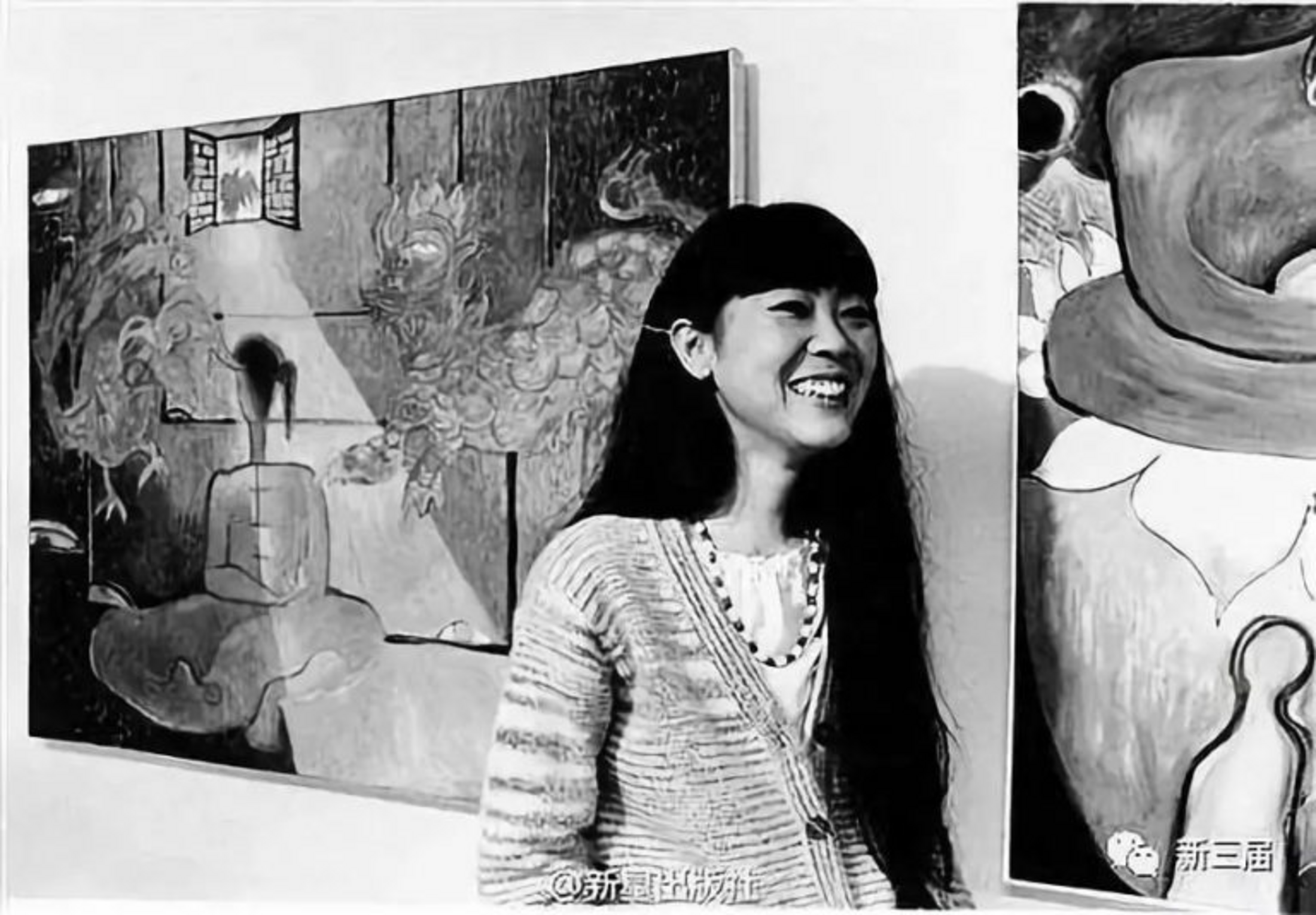

Agrandissement : Illustration 2

Le poids de l’origine sociale

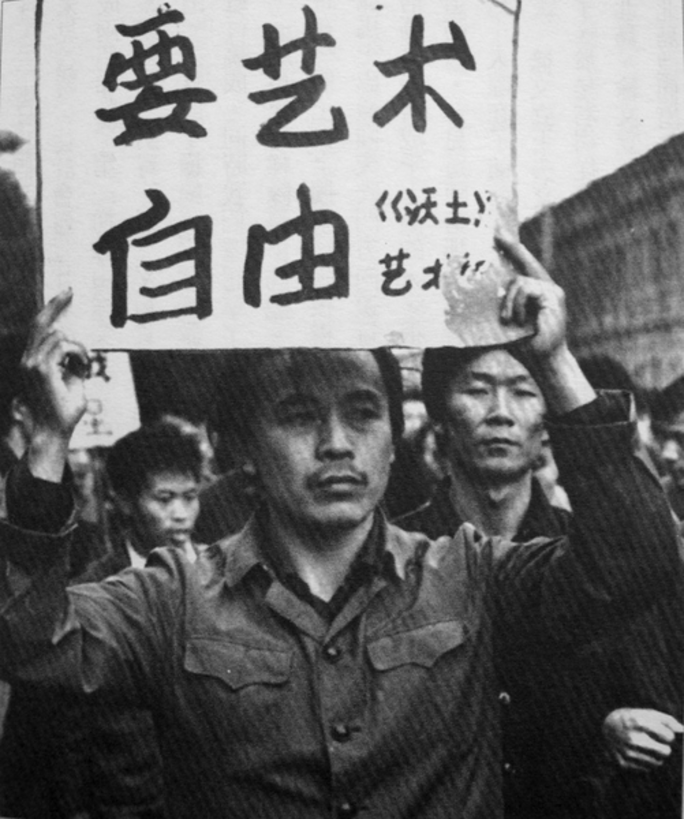

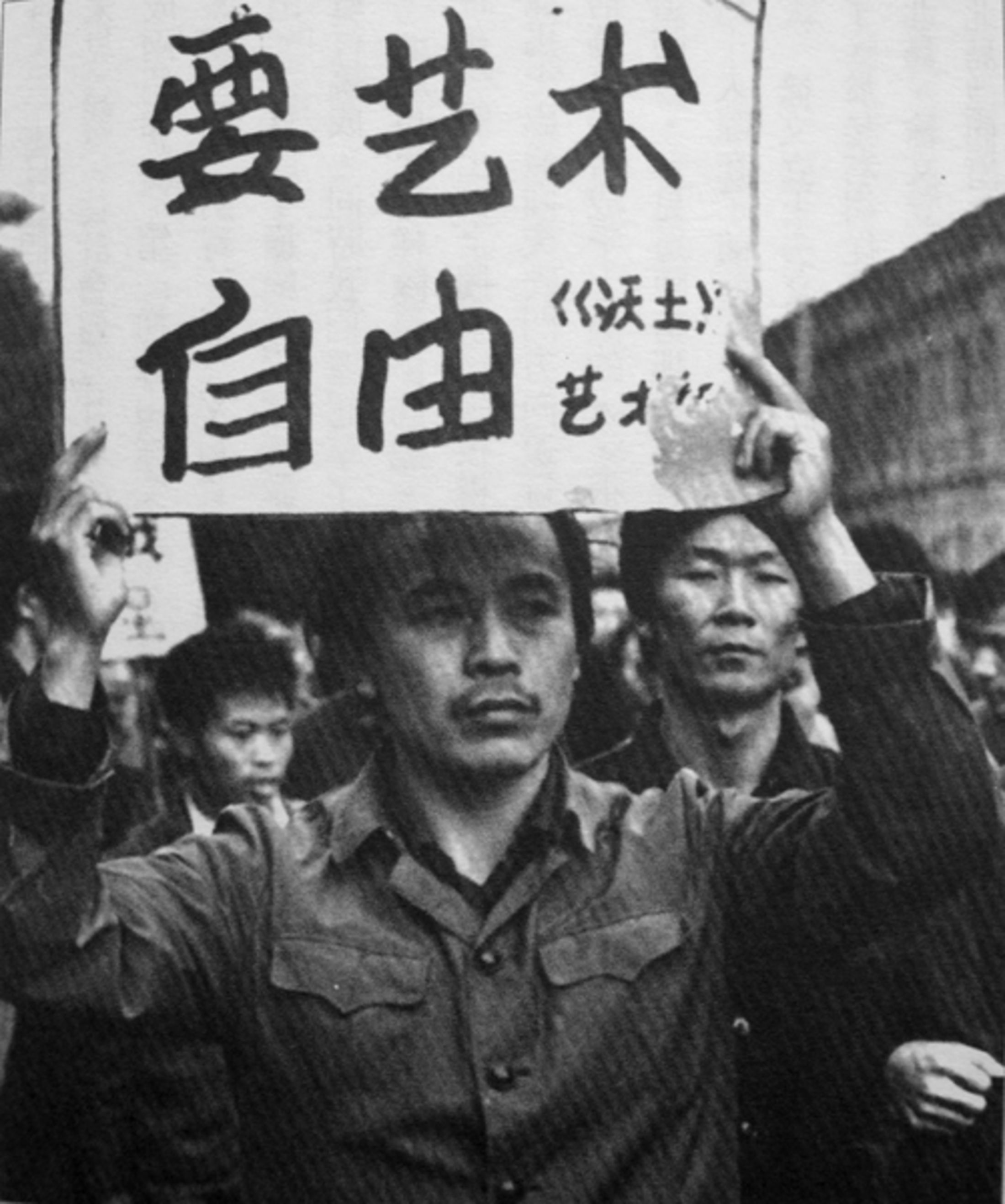

Le 1e octobre 1979, les membres du groupe des Étoiles et des activistes démocratiques ont conduit une manifestation publique sur l’avenue Chang’an, une artère majeure de Beijing qui passe par la place Tian’anmen. Les participants portaient des affiches disant « Nous voulons la démocratie ; nous voulons la liberté artistique ». Sur les médias internationaux, les photographies de l’événement, si connues aujourd’hui dans le monde entier, ont non seulement donné une visibilité immédiate aux artistes indépendants, mais aussi établi la place particulière du groupe des Étoiles comme un des premiers mouvements avant-gardistes en Chine, cristallisant ainsi une définition militante de l’avant-garde comme modèle à suivre dans le contexte artistique chinois.

La stratégie du groupe des Étoiles consistait à s’appuyer sur un activisme largement nourri par le vécu de ses membres dont la plupart étaient issus de milieux sociaux relativement privilégiés. Parmi une vingtaine de participants, plusieurs venaient de familles ayant une certaine influence dans le milieu culturel. Le père de Zhong Acheng (钟阿城) était un critique de cinéma très connu. L’artiste Qu Leilei (曲磊磊) était le fils du célèbre musicien Qu Bo (曲波). Wang Keping (王克平) était lui-même un dramaturge alors très populaire et son père était le président de l’Association des travailleurs culturels de la ville de Tianjin (天津市文化工作者协会). Quant à Huang Rui (黄锐), l’initiateur du groupe des Étoiles, son père avait été un entrepreneur privé avant 1949, puis « rééduqué » en ouvrier dans les années 1960. Ai Weiwei (艾未未), alors étudiant à l’Académie du cinéma de Beijing, a rejoint le groupe un peu plus tard. Son père Ai Qing (艾青), célèbre poète de la tendance gauchiste, jouissait d’une haute notoriété auprès de l’État.

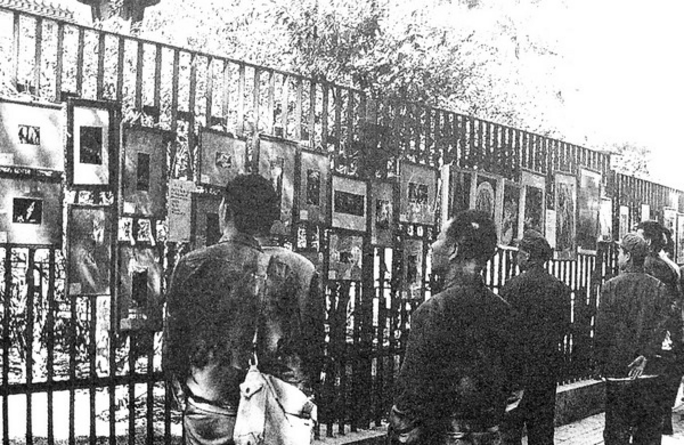

Agrandissement : Illustration 3

L’origine familiale évoque des enchevêtrements de relations et de rapports de force avec le pouvoir politique. C’est à la fois la cause de la misère pendant les périodes sensibles de rectification, et la source d’un esprit militant lors des moments d’ouverture sociale, caractérisés par une nette affirmation de soi et une attitude non conformiste chargée d’idées contestataires. Même à l’époque totalitaire où le pouvoir politique avait délibérément recherché l’abolition des classes, l’origine sociale a encore joué un rôle délicat. Par exemple, pendant la Révolution culturelle, malgré le fait que les cadres et les lettrés risquaient d’être condamnés comme droitiers et d’en subir de douloureuses conséquences, le statut des parents pouvait parfois modifier le sort de leurs enfants de manière implicite. La naissance du groupe des Étoiles est ainsi liée étroitement à des communautés de poètes de la banlieue pékinoise de la fin des années 1970. Ces jeunes instruits ont été dispensés d’être envoyés dans des régions lointaines et reculées grâce à leur famille. Leurs échanges ont ainsi établi un mécanisme caché de solidarité et de transmission intellectuelle à la recherche de la liberté individuelle.

Bei Dao (北岛)[1] et Mang Ke (芒克)[2], deux personnalités éminentes du mouvement des « poèmes embués » (朦胧诗), incarnent la figure des poètes d’avant-garde actifs à Beijing à cette époque. Bei Dao a été admis au Lycée N°4 dans les années 1960, l’une des meilleures écoles de Beijing où l’on trouvait des enfants de hauts cadres. Bei Dao venait lui-même d’une famille peu commune, puisque son père Zhao Jinian (赵济年) est l’un des fondateurs de l’industrie de l’assurance en Chine. Dans les années 1960, le Lycée N°4 s’impliqua profondément dans les premiers mouvements de gardes rouges qui annoncèrent l’arrivée de la Révolution culturelle. Le jeune Bei Dao y a vit de ses propres yeux les luttes de classes violentes provoquées par certains jeunes élèves issus de familles de hauts dirigeants, comme le fils de Liu Shaoqi (刘少奇), alors le président de la République populaire de Chine. Un esprit de défi se développa chez le jeune poète qui le porta à contester l’arrogance des « privilégiés »[3].

Mang Ke faisait partie d’un groupe de poètes que Bei Dao fréquentait dans les années 1970. C’était une communauté de jeunes instruits de la belle campagne de Baiyangdian (白洋淀)[4] dans la province du Hebei (河北), très près de Beijing. Ces jeunes gens cultivés bénéficiaient de la proximité de la capitale tout en ayant échappé au destin d’être envoyés dans des régions reculées, car leurs parents étaient pour la plupart issus d’un milieu culturel ou politique privilégié, tels que des écrivains connus ou de hauts cadres. Ils pouvaient se réunir régulièrement en pleine nature à Baiyangdian pour échanger leurs dernières créations poétiques et littéraires, tout en profitant de la proximité pour retourner à Beijing où des salons privés s’organisaient secrètement. On trouvait dans ces lieux des livres d’art et de littérature occidentale, souvent interdits au grand public, ou bien la projection de films étrangers qui étaient strictement réservés à un petit cercle de proches de fonctionnaires haut placés.

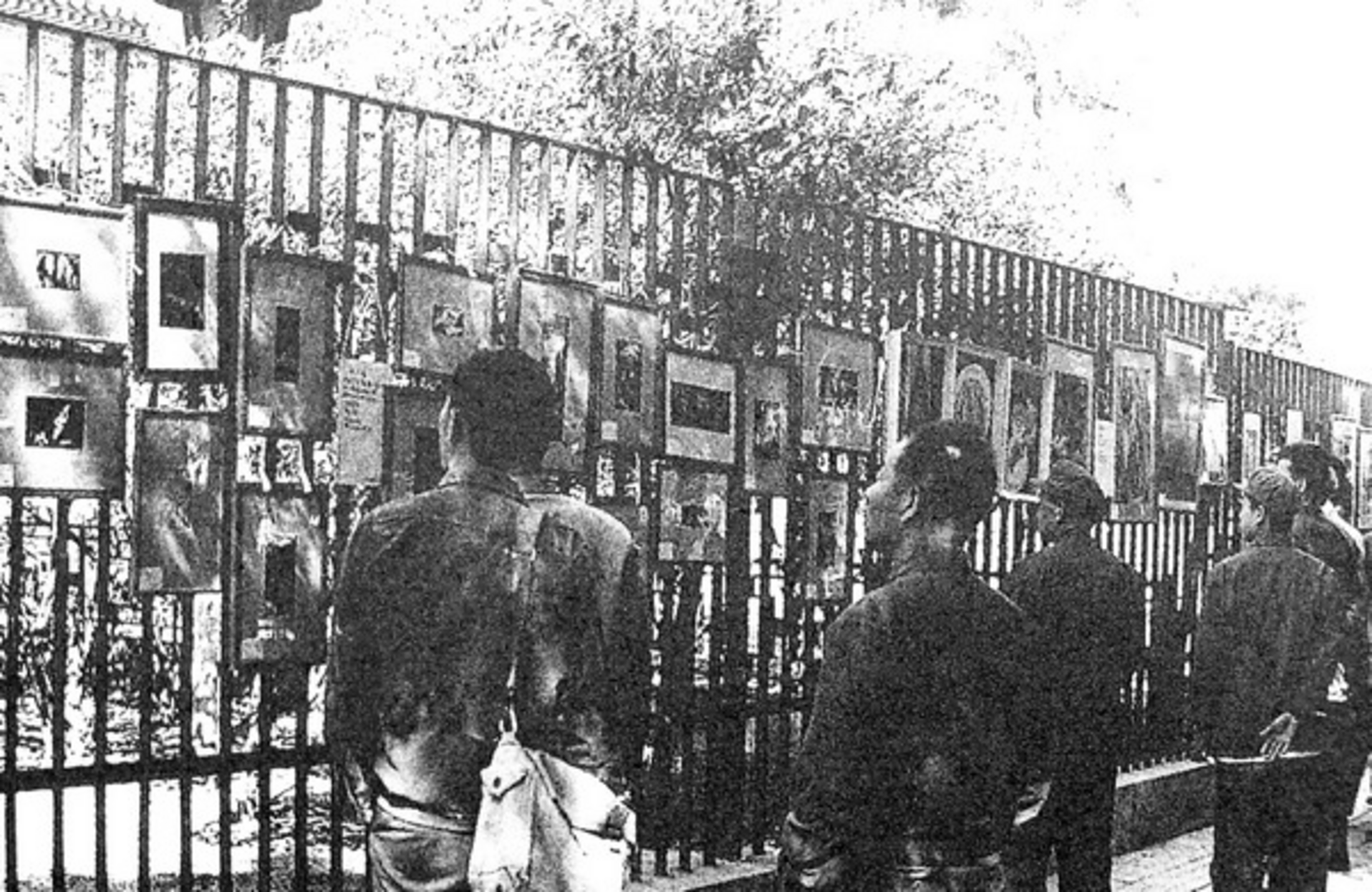

Agrandissement : Illustration 4

La naissance du groupe des Étoiles : le renouvellement de la notion de créativité

Dans une certaine mesure, les manières dont s’étaient diffusés les poèmes d’avant-garde avaient inspiré Huang Rui, initiateur du groupe des Étoiles. S’étant lié étroitement avec Bei Dao et Mang Ke, Huang Rui s’était lui-même intéressé à la peinture depuis ses plus jeunes années. Il n’avait pas pu accéder aux études universitaires en raison du changement des politiques d’éducation. Cependant, ce « échec » ne l’avait pas pour autant écarté du chemin de l’art. Autodidacte, il se rapprocha d’amateurs d’art qui étaient dans la même situation que lui. En 1978, Huang Rui, Bei Dao et Mang Ke produisirent ensemble une revue indépendante consacrée à la poésie contemporaine. Cette revue devint rapidement la citadelle des poètes d’avant-garde à Beijing. La capacité mobilisatrice de la poésie, ainsi que l’enthousiasme des jeunes poètes, avait fortement impressionné Huang Rui qui ne pouvait s’empêcher de réfléchir sur l’état inerte de la création artistique.

À la fin des années 1970, la quête de la modernité artistique s’est d’abord épanouie dans les « poèmes embués », puis s’est étendue aux arts plastiques. La poésie pouvait se diffuser et se légitimer de manière plus intime dans une sphère relativement privée, tandis que les recherches en arts impliquaient une certaine participation aux institutions artistiques. C’est pourquoi à cette époque, l’entrée dans les académies des beaux-arts constituait encore la voie royale pour la plupart des jeunes amateurs d’art, malgré un enseignement très rigide et idéologique. Or, le taux d’admission extrêmement faible condamna nombre de candidats à la déception, tandis que les élus, qui restaient en nombre très limité, se considéraient comme faisant partie d’un groupe de l’élite sociale. Le contexte sélectif, et notamment l’espoir mince d’un accès à l’éducation supérieure, créa non seulement de la frustration, mais aussi du scepticisme chez les jeunes gens. Si les « poèmes embués » s’étaient épanouis dans les échanges quotidiens entre jeunes instruits, sans passer par la légitimation des institutions, alors pour certains amateurs d’art comme Huang Rui, on pouvait aussi valoriser une nouvelle créativité en s’opposant au système de l’art officiel. Ceci étant, cette aspiration à la nouveauté se fit sentir d’autant plus urgente à l’approche de l’ouverture de l’exposition du 30e anniversaire de la Chine populaire en septembre 1979, un événement qui marqua la fin d’une longue interruption du fonctionnement du système de l’art en Chine.

Dans une certaine mesure, le groupe des Étoiles est né de la volonté de Huang Rui d’organiser une manifestation publique pour démontrer une nouvelle créativité vis-à-vis du conservatisme de l’art officiel. Le lieu de l’exposition restait incertain, car les espaces disponibles – les salles de musées ou les palais de la culture – étaient réservés aux artistes officiels. Néanmoins, Liu Xun (刘迅), le président de l’Association des artistes de Beijing, touché par l’enthousiasme des amateurs d’art, accepta de prêter une salle d’exposition pour l’année à venir. Mais les amateurs d’art furent rapidement découragés par les procédures administratives sophistiquées, qui leur firent ressentir un statut d’« outsider » du système officiel. En outre, l’échéance de l’attente ne pouvait pas non plus satisfaire Huang Rui, notamment quand les artistes constatèrent des signes de restrictions sociales en 1979, comme le contrôle sur le Mur de la démocratie et la détention du dissident Wei Jingsheng (魏京生). Finalement, la première exposition du groupe des Étoiles fut organisée à la hâte en plein air le 27 septembre 1979 à l’extérieur de la Galerie nationale des beaux-arts, où avait lieu en même temps l’exposition du 30e anniversaire de la Chine populaire. Cette première manifestation se positionna comme une déclaration inédite des artistes indépendants contre le monopole de l’État sur la création artistique.

Les œuvres exposées proposaient des styles très variés, certains expressionnistes et abstraits, d’autres lyriques et traditionnels. Ce sont les sculptures de Wang Keping qui illustrèrent de la manière la plus manifeste la vitalité créative des artistes indépendants. Quant aux représentants de l’administration culturelle, ils faisaient preuve d’un regard plutôt bienveillant à l’égard de cet événement, exprimant leur appréciation envers le dynamisme des artistes amateurs. Jiang Feng (江风)[5], alors président de l’Association nationale des artistes, proposa même à la Galerie nationale d’aider les artistes à protéger leurs œuvres pendant la nuit. Or, deux jours plus tard, la police locale, sous les ordres des autorités politiques, intervint et interdit l’exposition. Une série de négociations entre les artistes indépendants et les acteurs officiels eut lieu dans les jours suivants, menant jusqu’à la manifestation publique sur l’avenue Chang’an le 1er octobre, façonnant ainsi le statut militant du groupe des Étoiles. Cependant, en revisitant le processus de négociations, on verra une sorte d’ambivalence dans la position contestataire des artistes dans un dilemme auquel les artistes chinois devraient constamment faire face.

Agrandissement : Illustration 6

L’ambivalence de la position indépendante

Dans le cas du groupe des Étoiles, il ne faut pas sous-estimer la marge de manœuvre que les acteurs officiels pouvaient suggérer comme solution aux artistes indépendants. Lorsque la première exposition du groupe des Étoiles fut interdite par la police, certains responsables de la municipalité de Beijing, sympathisants avec les artistes amateurs, proposèrent un lieu alternatif pour que l’exposition puisse se dérouler jusqu’à la fin. La question fut alors de savoir si les artistes indépendants accepteraient cette proposition, ou si, au contraire, ils seraient amenés à décider de passer à l’action.

Sur ce point, Huang Rui confirma plus tard dans une interview[6] sa volonté d’alors de mener jusqu’au bout l’exposition, en s’opposant fermement à l’idée d’une manifestation. Cependant, avec l’intervention de certaines revues démocratiques[7], d’autres membres du groupe des Étoiles firent plutôt preuve d’une détermination les amenant à refuser toutes sortes de compromis. Le groupe consentit finalement à organiser une manifestation publique sur l’avenue Chang’an pour réclamer son droit à exposer. La suite de l’histoire fut une sorte de course contre le temps : les débats au sein du pouvoir politique furent intenses, malgré l’apparence tranquille de la réaction des autorités. Certains dirigeants insistèrent sur la coercition, d’autres s’opposèrent à l’usage de la force. Quand l’avis final fut pris et l’ordre transmis à la police, la manifestation était déjà achevée et les manifestants s’en sortirent sans dommages.

Agrandissement : Illustration 7

Par l’action, le groupe des Étoiles réussit à s’imposer sur la scène artistique, tout en acquérant le soutien de personnalités du milieu culturel. En novembre 1979, l’exposition interrompue fut transportée dans un espace officiel. En mars 1980, la revue officielle Beaux-arts (《美术》) publia pour la première fois un article consacré aux artistes indépendants. En août 1980, la deuxième exposition du groupe des Étoiles eut lieu à la Galerie nationale des beaux-arts à Beijing. Plus de cent mille personnes visitèrent l’exposition, soit un succès sans précédent. Les trois initiateurs du groupe – Huang Rui, Ma Desheng et Wang Keping – furent alors invités à adhérer à l’Association nationale des artistes, une évidente reconnaissance de l’État.

Le passage à l’action sembla avoir atteint son but : les artistes amateurs étaient parvenus à revendiquer leur liberté artistique et à se faire reconnaître, mais ce succès ne garantit pas pour autant leur statut fragile. Dans un environnement politique changeant, les luttes au sein du pouvoir politique s’enchevêtraient avec des conflits personnels et des quêtes de promotions raccourcies. Les artistes indépendants risquaient d’être la cible d’attaques et rejetés une fois les politiques d’ouverture révisées. La liberté d’expression devint un jeu de circonstances lorsque les autorités prirent des mesures de censure pour réagir aux critiques sociales. Ce fut notamment le cas lorsqu’une pièce de théâtre fut censurée en 1981. Sous l’impact de cet événement, les personnalités du milieu de l’art soutenant la liberté individuelle furent critiquées et attaquées. Les espaces d’exposition furent fermés aux artistes indépendants. Une partie des membres du groupe des Étoiles, ne supportant pas cet étouffement, quittèrent alors la Chine avec l’aide d’amis étrangers, comme Huang Rui, parti au Japon en 1984 et Ma Desheng à Paris en 1986.

Agrandissement : Illustration 8

Le cas du groupe des Étoiles est une illustration typique de la pression que les artistes indépendants devaient supporter pour manifester leur propre créativité, tout en dévoilant le dilemme de la position où ils se trouvaient : ils étaient passés à l’action pour lutter contre les autorités, tout en dépendant de celles-ci pour se légitimer. Dans cet état contradictoire, la recherche de la légitimité ressemblait à une dépendance envers le pouvoir, tandis que l’aspiration à l’autonomie artistique était mise en second plan. Dans la société chinoise, l’autonomie de l’art est souvent interprétée comme un « repli sur soi », ou une position de compromis. Pour les activistes démocratiques, une position d’autonomie signifiait s’enfermer dans une tour d’ivoire face à une réalité déprimante, ce qui leur donnait une raison d’imposer l’action aux artistes qui auraient cherché l’autonomie. Pour les autorités, si les artistes refusaient leurs solutions proposées en passant à l’action militante, ceci était considéré comme une provocation gratuite qui mettait un terme à toute possibilité de négociation, en entraînant ainsi des mesures de censure et créant un cercle vicieux de l’activisme et de la répression entre les artistes et le gouvernement.

[1] Bei Dao (北岛), de son vrai nom Zhao Zhenkai (赵振开), né en 1949 à Beijing, est un des représentants les plus éminents des « poèmes embués » (朦胧诗) des années 1970 ; il est aussi considéré comme un des précurseurs de la littérature d’avant-garde en Chine.

[2] Mang Ke (芒克), de son vrai nom Jiang Shiwei (姜世伟), est né en 1950 à Shenyang (dans la province du Liaoning). Il est également connu comme une figure emblématique du mouvement des « poèmes embués ».

[3] Dao BEI (北岛), Yifan CAO (曹一凡), Yi WEI (维一). Baofengyu de jiyi [Mémoires des tempêtes] (《暴风雨的记忆》). Beijing : SDX Joint Publishing Company, 2012.

[4] Baiyangdian (白洋淀), aujourd’hui un site touristique situé au centre de la province du Hebei (proche de Beijing), était alors l’un des lieux accueillant les jeunes instruits envoyés de la capitale.

[5] Jiang Feng (江丰) (1910-1982) est une figure importante dans le milieu de l’art en Chine. Artiste graveur, éducateur et critique d’art, il a été élu vice-président de l’Association nationale des artistes de Chine en 1949 et le directeur adjoint de l’Académie centrale des beaux-arts en 1951. Avant cette réhabilitation, il avait été condamné comme droitier lors des mouvements de rectification de 1957 et privé de fonction jusqu’en 1979.

[6] Interview de Huang Rui, réalisée par l’auteure à Beijing, le 16 juin 2012.

[7] Parmi les représentants des revues démocratiques, nous pouvons citer par exemple Xu Wenli (徐文立), Liu Qing (刘青), Lü Pu (吕朴) de la revue Forum du 5 avril (《四·五论坛》) ; Lü Jiamin (吕嘉民) de la revue Printemps de Beijing (《北京之春》) ; Bei Dao et Mang Ke de la revue Aujourd’hui (《今天》) ; Zhao Nan (赵南), Lu Lin (路林) de la revue Explorer (《探索》) ; un représentant anonyme de la revue Terre (《沃土》) ; Chi Xiaoning (池小宁) de la revue Photographie Avril (《四月影会》).

(Tous droits réservés)