Introduction

Après les premières mutations dans le système de l’art officiel au début des années 1980, puis les mouvements de 85 qui introduisirent une variété de formes d’expression dans le champ artistique, il était temps pour les jeunes générations d’artistes de faire un état des lieux et de revendiquer leur statut d’avant-garde auprès des autorités. C’est ainsi que naquit le projet de l’exposition China/Avant-garde qui avait été d’abord proposé en 1986 puis reporté en février 1989 pour des raisons multiples, soit trois mois avant les événements de Tian’anmen. Cette date constitua un élément déterminant dans la réception ultérieure de l’avant-garde chinoise par l’Occident. L’exposition China/Avant-garde fournit ainsi un cas pertinent pour étudier le processus de politisation de l’avant-garde chinoise, ainsi que les rapports de force au sein des artistes d’avant-garde chinois, pour mettre en scène leurs logiques d’action et leurs différents concepts de l’art.

Agrandissement : Illustration 1

En Chine, dans les années 1980, le champ artistique était encore dominé par une certaine moralité qui valorisait la collectivité et dévaluait une expression de soi « extrême ». Malgré l’appel à une émancipation individuelle, les rapports entre les individus, ainsi que les rapports entre femmes et hommes, obéissaient encore à des coutumes sociales et à des hiérarchies normatives conventionnelles. C’est dans un tel contexte moral que nous allons reconsidérer l’exposition China/Avant-Garde. Souvent considérée comme l’un des signes annonciateurs des événements 1989, l’exposition China/Avant-Garde fut immédiatement reconnue au niveau international grâce aux deux coups de revolver de l’artiste Xiao Lu[1]. Cet acte éclatant et inattendu établit non seulement l’image héroïque de l’avant-garde chinoise, mais l’inscrivit dans l’histoire de la Chine contemporaine comme un moment historique incontournable. Cependant, en dépouillant l’aura de l’événement, on découvrira le fait que l’héroïsme de l’avant-garde chinoise fut façonné par un processus de politisation de l’œuvre de Xiao Lu, dont l’origine résidait plutôt dans un registre purement personnel. Une remise en scène de ce processus de politisation nous permettra de comprendre de quelle manière le phénomène de l’avant-garde chinoise pourrait être interprété comme le produit des conditions sociopolitiques spécifiques de 1989.

En plus, en analysant les rapports complexes au sein des artistes d’avant-garde, notamment le rôle destructeur de la performance, nous allons comprendre que l’esprit de l’avant-garde ne reposait pas, dans le contexte socioculturel chinois des années 1980, dans l’affirmation de l’individualité. Au contraire, les valeurs individualistes se révélaient vagues, voire confuses même aux yeux de la plupart de jeunes artistes chinois. C’est pourquoi dans le cas de l’exposition China/Avant-garde, les artistes qui organisèrent une performance furent mal vus par certains artistes et critiques d’art. Cette divergence sur le jugement de valeurs morales régissait encore le champ artistique de la fin des années 1990 en divisant les artistes d’avant-garde en deux camps. La méfiance discrète envers la performance nous permet de constater le fait que le champ artistique en Chine était régi par deux systèmes de valeurs en contradiction : les valeurs individualistes et les valeurs collectivistes. Si l’individualité est à l’origine de l’art moderne occidental et que toute revendication de la liberté d’expression se base d’abord sur la reconnaissance de l’individu par rapport à la société, une telle conception morale était encore loin d’être établie dans le contexte chinois de la fin des années 1990.

À part une analyse interne des rapports de force au sein de la communauté des artistes d’avant-garde chinois, nous allons aussi étudier un autre aspect peu connu de l’exposition China/Avant-Garde : la prise de conscience des artistes chinois sur la valeur financière de l’art. Imprégnés encore de la conviction que l’histoire de Van Gogh servait de modèle idéal pour les artistes à la recherche d’une reconnaissance tardive, les artistes chinois gardaient encore, dans les années 1980, un œil innocent sur la valeur financière de l’œuvre. Dans la seconde moitié des années 1980, un marché de peintures à bas prix, principalement fournies par les artistes de la Chine continentale, émergea à l’étranger, monopolisé par les négociateurs en art provenant de Hong Kong, de Taiwan et de l’Asie du Sud-est. Il s’agissait essentiellement de tableaux de style lyrique faisant preuve d’une virtuosité technique, que les artistes académiques chinois étaient plutôt habiles à produire. L’exposition China/Avant-Garde fournit également une occasion intéressante pour accueillir un certain nombre d’acteurs du marché de l’art international, révélant pour la première fois la potentialité financière de l’avant-garde chinoise. Dans un pays où les revenus mensuels moyens des habitants urbains de la fin des années 1980 ne dépassaient pas 170 yuans, certains artistes participant à l’exposition pouvaient gagner jusqu’à 2000 dollars. Ce contraste de valeur créa un effet de choc en replaçant les artistes d’avant-garde chinois de leur rêve de Van Gogh sur un terrain plus solide : le fonctionnement réel du monde de l’art. Enfin, Zhu Wei, l’un des premiers collectionneurs locaux de l’avant-garde chinoise, illustra pleinement l’aspect romantique et idéaliste du champ artistique en Chine de la fin des années 1980.

Agrandissement : Illustration 3

L’exposition China/avant-garde : un événement politisé

I. Le tir de Xiao Lu : un jeu spontané

La fameuse exposition China/Avant-Garde organisée en février 1989 à la Galerie nationale des beaux-arts à Beijing est souvent considérée comme un signe annonciateur des événements de Tian’anmen, notamment avec le tir de Xiao Lu (肖鲁) qui conduisit directement à la fermeture de l’exposition. Cependant, quand on y regarde de plus près, on comprendra que les interprétations du geste de l’artiste ont été avant tout entendues dans le sens d’un acte de militantisme, ce qui nous fait ignorer l’intention réelle de l’artiste. De plus, la fin des années 1980 fut caractérisée par les mouvements de démocratisation dans le monde entier, ce qui créa un environnement particulier dans lequel la dimension symbolique de l’avant-garde chinoise, surtout son côté politique, fut largement renforcée, même exagérée.

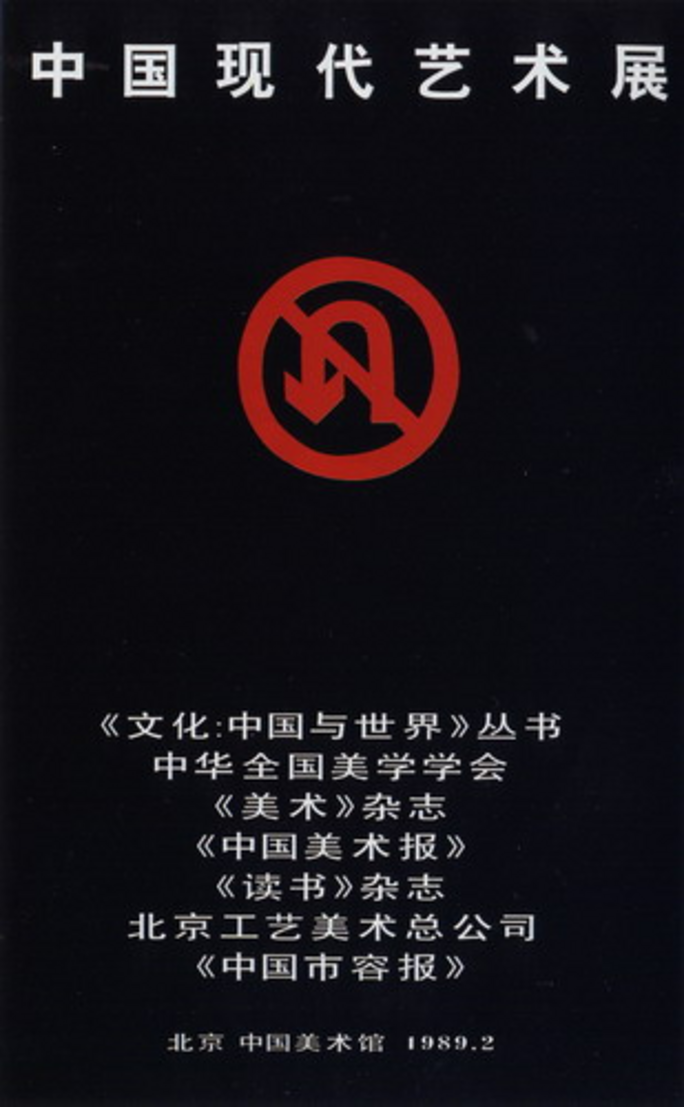

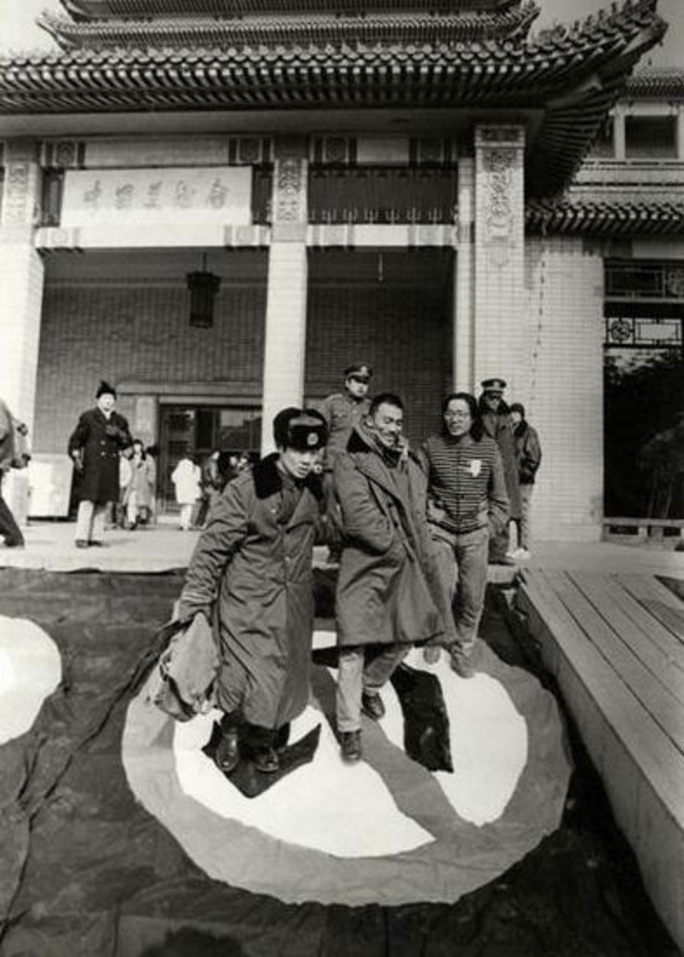

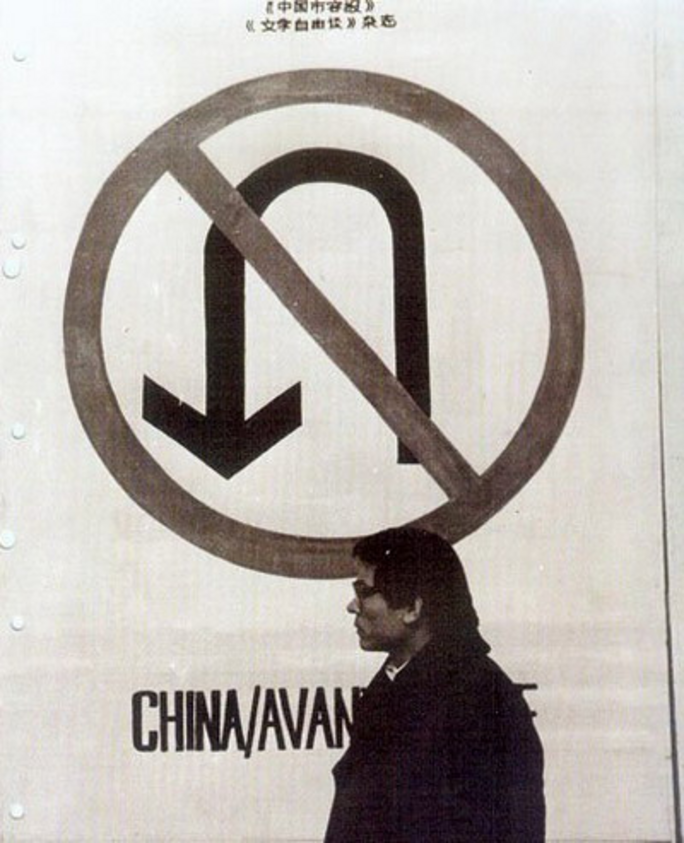

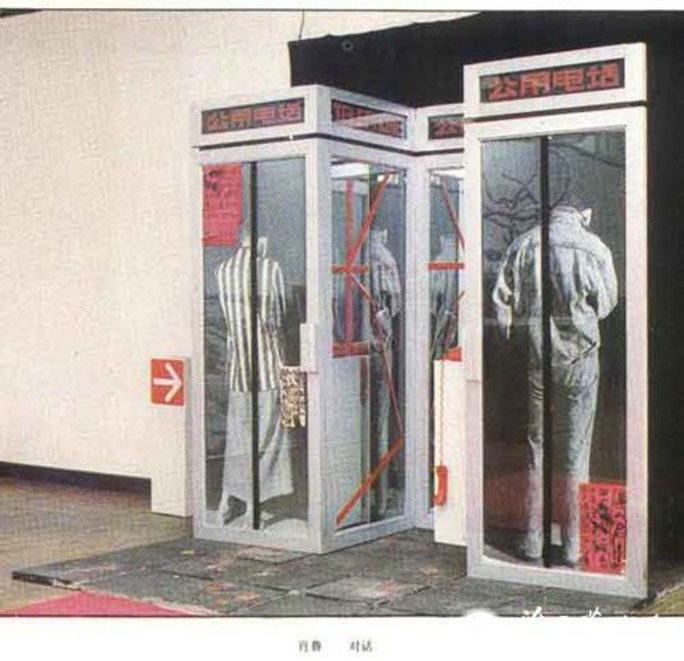

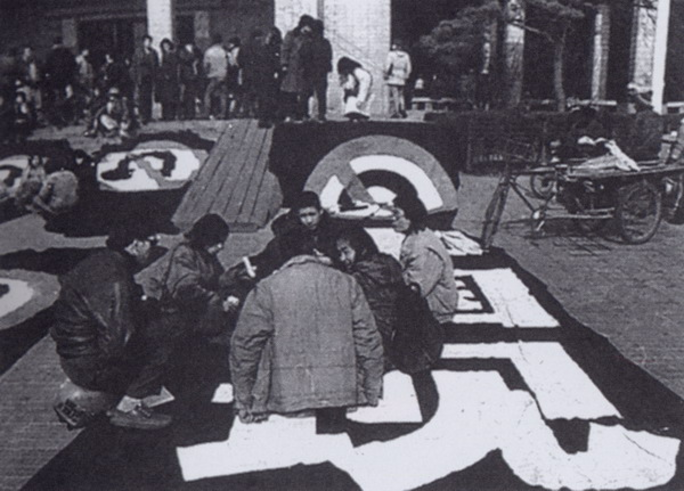

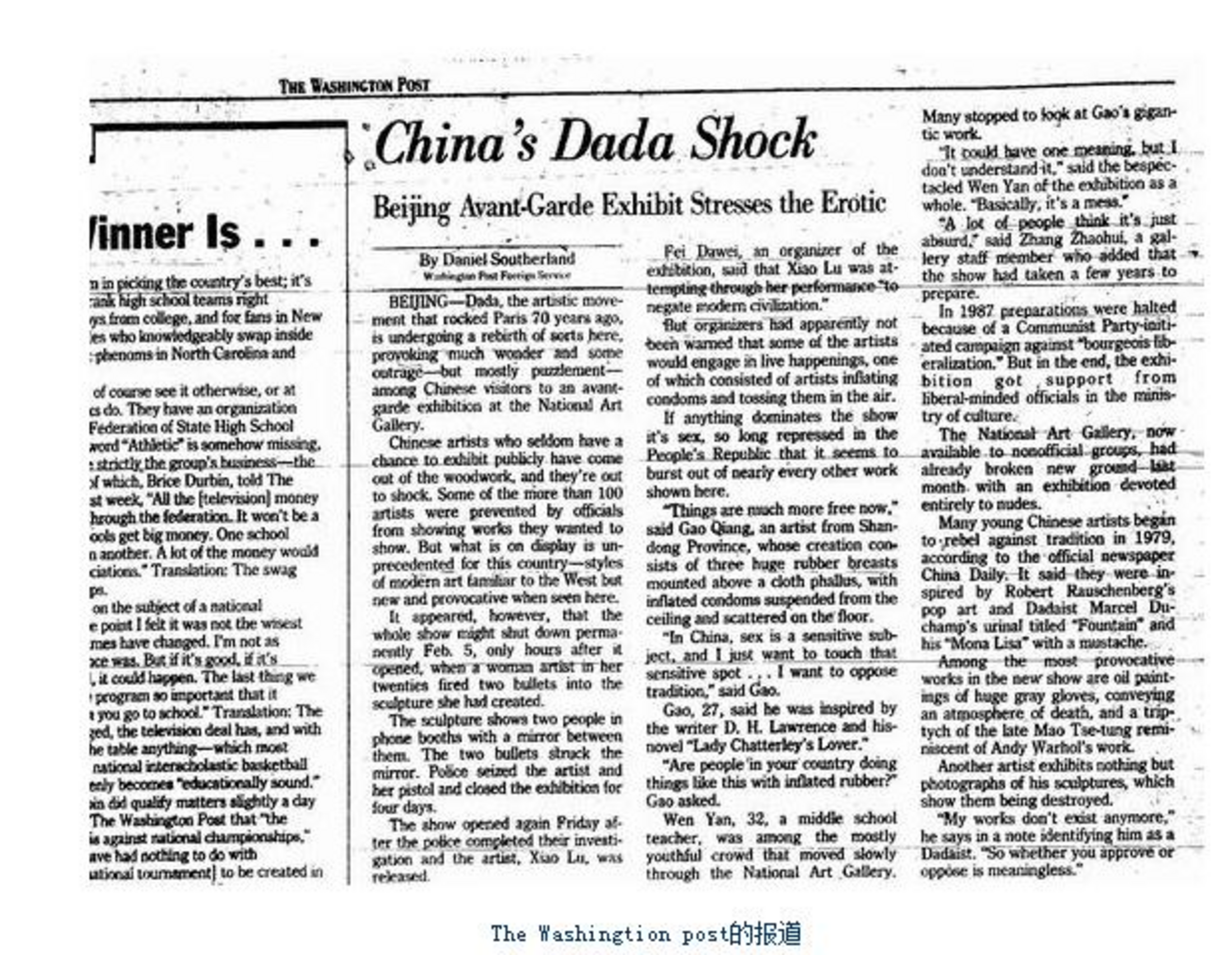

Le 5 février 1989, à 9 heures du matin, l’exposition China/Avant-Garde fut inaugurée avec de grandes affiches étendues par terre devant l’entrée de la Galerie nationale des beaux-arts. Sur un fond noir avec un titre mis en valeur par de grands symboles blancs – un « U-tour » en forme de flèche barrée (No U-turn) – les affiches provoquèrent un effet de choc, difficile à faire disparaître de la mémoire collective des artistes. Vers 11h10, avec son ami Tang Song à ses côtés, Xiao Lu tira au révolver sur son installation Dialogue (《对话》). Un geste inattendu pour le public et les organisateurs de l’exposition. L’installation était composée de deux cabines de téléphone mises côte à côte, séparées par un miroir, avec à l’intérieur de chacune l’image d’une femme et d’un homme. Xiao Lu tira un premier coup sur le miroir, puis un second sur une des cabines. Le son de l’arme attira aussitôt l’attention des agents de sécurité en civil, mêlés au public. Tang Song fut immédiatement identifié et arrêté, tandis que Xiao Lu parvint à s’enfuir du musée en glissant le revolver à un jeune artiste Li Songsong (李松松). C’est d’ailleurs celui-ci qui avait fourni l’arme à l’artiste. Le jeune garçon, exalté de joie, se mit d’emblée à l’abri du désordre. En une demi-heure, le musée fut fermé, et les organisateurs furent emmenés et interrogés par la police. Ayant cherché sans résultat du secours auprès d’amis, Xiao Lu se rendit finalement à la police. Les deux artistes furent détenus pendant deux jours, puis libérés.

Il fallut attendre plusieurs jours, le 10 février, pour que l’exposition ouvre à nouveau. Le 14 février, des menaces anonymes d’attentats à la bombe furent envoyées en même temps à un journal local, à la police et au musée, ce qui obligea la police à fermer de nouveau l’exposition. Sans pouvoir identifier la provenance des menaces, probablement venues d’un artiste désireux de faire une mauvaise plaisanterie, l’exposition fut à nouveau fermée pour deux jours, puis rouverte le 17 février. Le même jour, le Fine Arts in China (《中国美术报》) publia une annonce de Xiao Lu et de Tang Song, réclamant l’impunité pour leur geste. Deux jours après, le 19 février, l’exposition fut définitivement close.

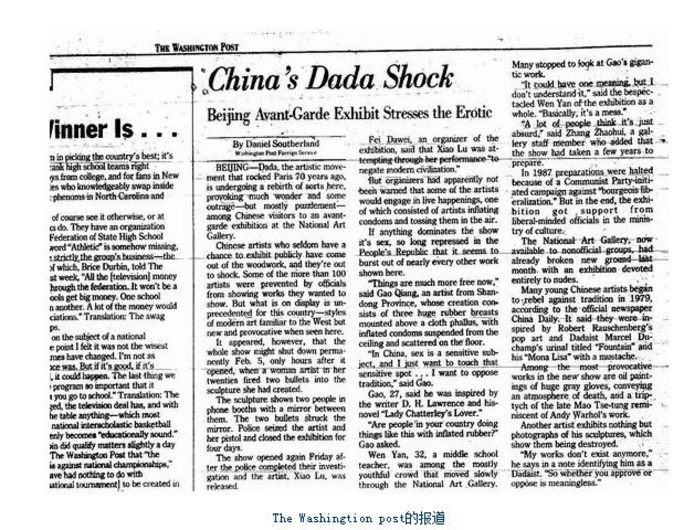

La presse officielle chinoise, comme le Quotidien du peuple, le Quotidien de Guangming et le Quotidien de Beijing, parla de l’événement du tir avec prudence. Les médias occidentaux s’emparèrent aussitôt de l’histoire du tir en la diffusant sur la scène internationale, notamment via l’AP, l’AFP, Reuters, le New York Times, le Washington Post. Dans la médiatisation internationale de l’événement, Xiao Lu fut transformée en héroïne de l’avant-garde chinoise, à un moment sensible en Chine. L’exposition China/Avant-garde fut ainsi revêtue d’une portée provocatrice que ni les organisateurs ni les artistes n’auraient pu prévoir.

II. À l’origine du tir

La conception de l’installation Dialogue remonte probablement aux alentours de 1988, en plein milieu d’une période de confusion sentimentale chez Xiao Lu. Née en 1962, Xiao Lu avait fait ses études à l’Académie nationale des beaux-arts de Hangzhou entre 1984 et 1988, dans le département de peinture à l’huile. Son père était alors le directeur de l’école. Malgré une ambiance familiale protectrice, Xiao Lu se considérait comme une personne mélancolique. Elle se laissait souvent aller à des rêveries et parfois à la déprime. Certains vécus de sa jeunesse – par exemple une agression sexuelle de la part d’un collègue de son père – lui laissèrent des souffrances, tandis que l’échec de ses expériences sentimentales la plongea encore dans la douleur. Pour Xiao Lu, la conception de deux cabines de téléphone évoquait plutôt l’impossible communication entre femme et homme.

Lorsque le Dialogue fut finalisé en 1988, certains amis trouvèrent l’œuvre trop « accomplie » pour être intéressante[2]. Ils proposèrent à Xiao Lu de « la ‘briser’ quelque part ». Dans une interview, le critique d’art Li Xianting demanda à Xiao Lu pourquoi elle avait choisi le revolver, une arme à feu qui évoque la violence, au lieu d’autres instruments plus pacifiques. L’artiste confia qu’elle avait toujours cherché une sensation à la fois fugitive et explosive pour se délivrer de l’étouffement de ses histoires sentimentales, d’où l’idée d’une arme à feu. En plus, la balle pourrait percer les vitres de la cabine de téléphone sans détruire l’ensemble de l’œuvre. Or, Xiao Lu avait manqué une première occasion de tirer lorsque l’installation était encore à Hangzhou. Bientôt, en janvier 1989, l’œuvre fut sélectionnée pour participer à l’exposition China/Avant-garde. Pendant les préparatifs de la livraison, Xiao Lu fit connaissance de Tang Song : une rencontre décisive qui modifiera le destin de l’œuvre et de son auteure.

Tang Song était quant à lui entré à l’Académie nationale des beaux-arts en 1985, dans le département de peinture traditionnelle chinoise. Issu d’une famille militaire bien placée, il avait fait son service militaire durant sa jeunesse, en se considérant toujours comme un esprit rebelle. Méfiant face à toutes les sortes de discours dominant[3], le jeune artiste Tang Song estimait que seule l’action pourrait dévoiler la vérité[4]. Il incita donc Xiao Lu à tirer sur son installation lors de l’exposition à la Galerie nationale des beaux-arts. Sans hésitation, la jeune artiste amoureuse accepta cette proposition. Elle demanda à son jeune ami Li Songsong, issu également d’une famille militaire de Beijing, de pouvoir lui emprunter une arme à feu. Dans une interview, Xiao Lu souligna que Tang Song n’aurait été mis au courant de la disponibilité du révolver que dans les derniers moments avant l’ouverture de l’exposition[5]. C’est ainsi que l’origine du tir provient davantage d’une collaboration née d’une foucade avec nombre de coïncidences. Le jour du vernissage, les deux artistes ont par ailleurs décidé de ne pas prévenir les organisateurs afin de se livrer à un acte totalement inattendu. Or, avant d’entrer en action, Xiao Lu consulta quand même l’avis de Hou Hanru (侯瀚如), un des organisateurs de l’exposition. Celui-ci lui conseilla d’attendre qu’il y ait moins de public dans la salle d’exposition pour procéder au tir.

III. Un vécu féminin politisé

Xiao Lu reconnut l’impact de sa famille pour se libérer de la détention de la police. Elle se souvint de la visite de plusieurs « personnes âgées » à la police, puis Tang Song et elle furent relâchés. Selon Xiao Lu, c’étaient des personnalités du ministère de la Sécurité publique, sollicitées par la famille des artistes pour les sauver. Après cette histoire, Xiao Lu se sentit plus proche de Tang Song et ils formèrent plus tard un couple – certes non marié – pendant à peu près quinze ans.

Sensible aux rapports de force dans le champ politique, Tang Song devait avoir perçu dès les premiers moments l’intérêt de tirer au révolver dans un musée officiel de Beijing. Le critique d’art Li Xianting remarqua également que Tang Song avait tant parlé l’acte du tir après l’exposition, et que certains critiques d’art avaient cru que c’était Tang Song qui était l’auteur réel du Dialogue. Xiao Lu avoua que Tang Song, une fois sorti de sa détention, la critiqua souvent pour avoir trop réduit le sens de l’installation à une dimension intime et sentimentale. C’est ainsi que Xiao Lu est restée longtemps réticente par rapport aux interprétations de l’œuvre, en donnant la parole à son compagnon pendant une dizaine d’années. Leur relation conserva ainsi une partie de la vérité de l’œuvre Dialogue.

Dans le milieu de l’art en Chine, on avait toujours supposé que le tir de Xiao Lu dans la Galerie nationale des beaux-arts faisait partie du projet de l’artiste. Une interview de Li Xianting avec Xiao Lu publiée en 2004 tenta de découvrir ce qui s’était passé réellement le jour de l’ouverture de l’exposition China/Avant-garde.[6] Pour Xiao Lu, les deux coups de feu ressemblaient davantage à un traitement de catharsis. Dans l’interview, Li Xianting reprit la question de l’auteur original du Dialogue. Selon Xiao Lu, Tang Song n’est effectivement intervenu dans l’œuvre qu’au moment où ils furent libérés de leur détention par la police. Pour elle, l’installation aurait avant tout représenté le vécu d’un être aimé frustré : « C’est le message de l’œuvre que personne ne pouvait modifier, ni avant ni après l’exposition de l’œuvre.[7] »

Cependant, en 1989, les deux coups de feu furent immédiatement inscrits et médiatisés dans le cadre d’interprétation de la contestation politique, tandis que la dimension intime de l’œuvre fut annulée dans l’environnement sociopolitique de la fin des années 1980. Le tir de revolver permit à Tang Song de jouer avec la sensibilité des autorités tout en profitant de la protection de sa famille : la provocation opérée par l’œuvre repose exactement dans le calcul de l’action. Cependant, lorsque les relations entre Tang Song et Xiao Lu devinrent problématiques, l’aspect provocateur de l’œuvre fut remis en question. Bien que Xiao Lu ait été d’accord pour être la complice de Tang Song, après une dizaine d’années de vie ensemble puis leur séparation, elle finit par interroger la légitimité de son ancien compagnon sur l’interprétation de son œuvre. Le Dialogue a cristallisé, pendant ce temps, les tensions complexes entre les rapports de force entre une femme et un homme, entre l’expression autonome de l’œuvre et son contexte d’interprétation. Cette double pression a largement participé à façonner le vécu d’une femme artiste qui devrait se battre pour établir sa propre identité dans un environnement spécifique dans lequel la recherche délibérée de la liberté d’expression individuelle semblait en fait dissimuler les contraintes imposées à une artiste chinoise.

Agrandissement : Illustration 11

Quinze ans après 1989, Xiao Lu reconnut qu’elle était restée réticente à toutes les interprétations valorisant sa performance comme le symbole libérateur de l’avant-garde chinoise. Au niveau intime, le tir au revolver aurait visé le seul registre personnel et sentimental. Les circonstances ont largement façonné, voire forcé, le message du geste du tir en le transformant en manifestation contestataire. En tant qu’auteure initiale du Dialogue, Xiao Lu « consentit » à se soumettre à la fois à l’ambition de son ancien compagnon d’un côté, et de l’autre côté, au contexte international de 1989. Au bout d’une dizaine d’années, l’artiste décida de se mettre en scène pour revisiter ce long processus de dépossession de son œuvre. Le 19 octobre 2003, Xiao Lu se mit devant une reproduction photographique gigantesque du Dialogue, dans laquelle était projetée l’image de la jeune femme de 27 ans qu’elle était à l’époque. Comme un rituel pour mettre terme à ses relations avec Tang Song, Xiao Lu tira 15 coups de feu sur son visage sur la photo, tout en baptisant cette performance Les quinze tirs… de 1989 à 2003 (《十五枪……从1989-2003》). L’artiste expliqua ainsi son action : « Il y a quinze ans, j’ai tiré sur mon image reflétée dans le miroir de l’installation ; au bout de quinze ans, c’est toujours la même personne que je vise pour faire feu.[8] » Ce geste, comme une manière de dire adieu au passé, permit à Xiao Lu de réfléchir sur son combat pour se libérer de son désir d’affection et d’indépendance d’une part, et d’autre part, pour lutter contre un contexte d’interprétation dans lequel le vécu féminin était sans cesse recyclé et politisé.

Les divergences dans le milieu de l’avant-garde chinoisea : un échec paradoxal

Li Xianting souligna dans une interview que sans le tir de Xiao Lu, l’exposition China/Avant-garde n’aurait pas pu être aussi influente qu’elle l’est devenue aujourd’hui. Dans la conception initiale, l’exposition China/Avant-garde aurait avant tout dû être une exposition synthétique et rétrospective, sans ambition politique et perspective provocatrice[9]. On peut constater cette prise de position initiale en étudiant les manières d’organiser l’exposition.

L’exposition reproduisit le modèle du concours des beaux-arts de l’Association nationale des artistes : les candidats de différentes provinces proposaient leurs œuvres, puis un comité d’experts effectuait plusieurs tours de sélection pour évaluer celles qui pourraient être présentées dans l’exposition finale qui aurait lieu à la prestigieuse Galerie nationale des beaux-arts de Beijing, haut lieu du système de l’art officiel. Les organisateurs de l’exposition China/Avant-garde avaient pour ambition d’établir un modèle d’évaluation et de diffusion pour l’avant-garde chinoise. Le comité d’experts était composé de représentants du milieu intellectuel et culturel des années 1980 partageant l’esprit de l’avant-garde, comme critiques d’art, philosophes, éditeurs et historiens d’art[10]. Cette composition servit aussi à se légitimer auprès du ministère de la Culture et du département de la Propagande, qui devaient donner leur autorisation à l’exposition.

Agrandissement : Illustration 12

Les autorités administratives avaient défini les lignes directrices sur les types d’œuvres à interdire : la politique, la pornographie et la performance. La sélection des œuvres devait s’effectuer strictement autour de ces critères, sinon l’exposition risquait d’être censurée. Plusieurs tours de vérification furent menées respectivement par les organisateurs de l’exposition, la Galerie nationale des beaux-arts et le ministère de la Culture, pour s’assurer que les œuvres choisies ne toucheraient pas aux tabous fixés par les autorités. Li Xianting se souvient que ce genre de vérification fut poursuivi jusqu’à la veille de l’ouverture de l’exposition[11]. L’un des organisateurs, Gao Minglu, confia également que la procédure de sélection fut très pénible. Par exemple, la série de tableaux de Wang Guangyi sur l’image de Mao fit l’objet de virulents débats, et il fallut que l’artiste fournisse une déclaration auprès des officiels garantissant que le thème était issu de réflexions sérieuses pour que tout élément politiquement sensible soit exclu.

La conception de l’exposition fut confiée à Li Xianting qui joua le rôle de commissaire d’exposition, un nouveau statut dans le milieu de l’art en Chine. Les tendances artistiques furent classées selon des catégories plutôt intuitives : le sublime (崇高), le froid (冷) et le chaud (热). Sous la catégorie du sublime, les courants de peinture répondant à la notion de « grande âme » proposée par Li Xianting en 1987. Dans la catégorie du froid, les courants de peinture sur l’absurdité de la condition humaine, ou les tableaux de paysages valorisant la raison humaine. Pour la catégorie du chaud, les œuvres qui exprimaient de vives émotions liées à la souffrance, au sens de la vie ou aux expériences personnelles. Gao Minglu conclut que l’exposition China/Avant-garde fut la première manifestation d’art moderne en Chine, avec 297 œuvres de 186 artistes provenant de différentes régions de la Chine, y compris le Tibet et la Mongolie intérieure.

Agrandissement : Illustration 13

En raison des mesures de censure, plusieurs projets de performance avaient été préalablement refusés. Néanmoins, Li Xianting passa un accord oral avec les artistes qui avaient prévu des actions, en leur suggérant de se glisser discrètement dans la salle d’exposition après l’inauguration. Le jour de l’ouverture, on constata que certains artistes s’étaient inopinément présentés au musée, chacun avec leur projet, comme Incuber des œufs de Zhang Nian (张念), Laver les pieds de Li Shan (李山), Disperser des préservatifs de Wang Deren (王德仁). Wu Shanzhuan vendit des crevettes dans la salle d’exposition, en suscitant même l’intérêt du directeur du musée. Bientôt, Wu Shanzhuan fut interrompu par des agents de la police économique[12]. Pour la performance de Xiao Lu, Li Xianting ne reçut qu’un mot ambivalent de la part de Tang Song qui le prévint de « quelque chose d’explosif », sans révéler davantage de détails. Cependant, cette manière « détournée » de se présenter comme des artistes de performance, dans le but de regagner leur place, fut plutôt mal perçue par certains organisateurs de l’exposition.

Les divergences entre les organisateurs de l’exposition consistèrent à savoir si l’entrée dans la Galerie nationale des beaux-arts, lieu symbolique de la reconnaissance par l’État, suffirait ou non à justifier la reconnaissance de l’avant-garde chinoise. Quand Tang Song fut arrêté par la police, les agents de sécurité négocièrent avec les organisateurs en leur proposant une solution alternative : fermer les salles d’exposition au rez-de-chaussée où le tir avait eu lieu, en laissant ouvertes les salles au premier étage. Gao Minglu refusa cette proposition, insistant sur l’importance de l’intégralité de l’exposition. « Soit fermer toutes les salles, soit les laisser toutes ouvertes[13]», confirma Gao Minglu. C’est ainsi que le musée fut fermé, puis rouvert après enquête. Cependant, la menace anonyme d’attentat à la bombe suscita de nouvelles divergences entre la police et les organisateurs de l’exposition. Faute d’avoir trouvé des bombes, on supposa qu’il s’était agi d’un mauvais tour joué par certains artistes[14]. Après tous ces incidents successifs, l’exposition fut ainsi définitivement fermée. Les organisateurs déplorèrent que, sans pouvoir mener jusqu’au bout l’exposition, ils eussent tout de même dû s’occuper sans cesse des accidents n’ayant aucun lien avec l’art[15]. L’échec paradoxal de l’exposition China/Avant-garde dévoila ainsi les tensions au sein de l’avant-garde chinoise que nous allons étudier.

La performance et son rôle controversé

L’un des organisateurs de l’exposition China/Avant-garde, Zhou Yan (周彦), exprima plus tard sa déception face à la fermeture de la manifestation. Le jour de l’ouverture, il avait essayé de persuader les artistes de performance de se retirer de la salle d’exposition, sans y réussir[16]. La frustration de Zhou Yan résida dans le constat que le projet de l’exposition représentait pour lui la volonté et les efforts communs de la communauté de l’avant-garde chinoise pour créer un espace d’expression libre et légitime. Or, la performance de Xiao Lu devint un élément destructeur qui « sabota » les efforts conjoints des artistes et des organisateurs. Il qualifia ainsi les actions des artistes de performance d’« intrusion ». « (Les artistes de performance) auraient voulu manifester leur pouvoir de présence pour renforcer l’effet de l’exposition. […] Mais je regrette que quelques-uns soient encore dans un état d’esprit des paysans d’antan, et aient pris le moyen de la ‘révolution’ pour agir à leur guise, avec une manière exagérée de se présenter, dans le seul but d’exprimer leur émotion enfouie et leur sentiment réprimé. […] À mes yeux, cette attitude est naïve, et je ne peux en aucun cas en être d’accord avec elle.[17] »

L’artiste Zhang Xiaogang, aussi présent à l’exposition, exprima également son incompréhension par rapport à l’action des artistes de performance[18]. À l’époque, il était sceptique sur cette forme d’expression : « En effet, je n’arrivais pas à comprendre leur état d’esprit, notamment leurs actions. On avait réussi à exposer ensemble dans un musée officiel après tant d’efforts. Or, d’un seul coup, tout a été détruit…[19] » Plus tard, Zhang Xiaogang se sentit être mieux disposé à appréhender le rôle de la performance, mais il exprima tout de même sa déception face à la fermeture de l’exposition, en confiant que l’attitude de certains artistes ne lui avait pas plu. Certains de ses amis partagèrent ce constat, avec leur incompréhension et leur méfiance par rapport à la performance, tout en interrogeant le bien-fondé des motivations des artistes de performance[20]. Une lettre de pétition pour réclamer la libération de Tang Song et Xiao Lu, alors qu’ils étaient tous les deux retenus par la police, démontre aussi les divergences au sein de l’avant-garde chinoise. Li Xianting signa aussitôt la lettre de pétition en manifestant son soutien aux artistes de performance, tandis qu’une partie des artistes exprimèrent leur incompréhension – voire leur désapprobation – contre l’acte de tir, considérant qu’il avait troublé le bon déroulement de l’exposition.

Comment la performance, forme d’expression couramment présentée dans la création contemporaine occidentale, est-elle devenue un élément conflictuel dans la communauté des artistes d’avant-garde chinois ? Il est intéressant de constater que la performance fut non seulement interdite par les autorités, mais également mise en cause par le milieu de l’avant-garde chinoise. Ce double rejet évoquait une fracture de jugement dans le champ artistique. Si la légitimation de l’avant-garde devait exiger, dans les années 1980, la mobilisation des actions collectives pour renforcer la voix d’une minorité des artistes, la recherche de l’individualité incarnée dans la performance brisa quant à elle la solidarité de cette communauté par sa non-concordance avec les actions collectives. En d’autres termes, dans les années 1980, la performance représenta un élément « destructeur » dans le milieu de l’art en Chine, car cette forme d’expression évoquait, aux yeux des autorités et de certains artistes d’avant-garde, une recherche radicale de l’individualité, ce qui ne correspondait pas au goût de la plupart des artistes chinois.

Une exposition synthétique de l’avant-garde chinoise dans la Galerie nationale des beaux-arts de Beijing démontra la volonté collective des artistes d’obtenir la reconnaissance auprès du système de l’art officiel. Or, les reproches sur le rôle « destructeur » de la performance étaient-ils bien fondés ? Sur cette question, Li Xianting donna son constat : selon lui, l’entrée dans un musée officiel prestigieux pouvait signifier une première étape de la réussite, mais cela ne suffisait pas. C’est pourquoi il rédigea un article juste après la fermeture de l’exposition, dans lequel il critiquait l’attitude de certains artistes qui avaient considéré l’entrée dans la Galerie nationale des beaux-arts comme l’accomplissement de l’avant-garde chinoise. Dans les yeux de Li Xianting, une telle attitude évoquait plutôt les cercles vicieux de la dépendance du système officiel, ce qui risquait de transformer l’esprit d’avant-garde en poursuite d’une réussite à courte vue.

Lecture complémentaire I :

À propos de l’artiste Xiao Lu

En Chine, dans les années 1980, le champ artistique était encore dominé par une certaine moralité qui valorisait la collectivité et dévaluait une expression de soi « extrême ». Malgré l’appel à une émancipation individuelle, les rapports entre les individus, ainsi que les rapports entre femmes et hommes, obéissaient encore à des coutumes sociales et à des hiérarchies des normes conventionnelles. C’est dans un tel contexte moral que nous allons reconsidérer l’exposition China/Avant-Garde. Souvent considérée comme l’un des signes annonciateurs des événements 1989, l’exposition China/Avant-Garde fut immédiatement reconnue au niveau international grâce aux deux coups de revolver de l’artiste Xiao Lu. Cet acte éclatant et inattendu établit non seulement l’image héroïque de l’avant-garde chinoise, mais l’inscrivit dans l’histoire de la Chine contemporaine comme un moment historique incontournable. Cependant, en dépouillant l’aura de l’événement, on découvrira le fait que l’héroïsme de l’avant-garde chinoise fut façonné par un processus de politisation de l’œuvre de Xiao Lu, dont l’origine résidait plutôt dans un registre purement personnel. Une remise en scène de ce processus de politisation nous permettra de comprendre de quelle manière le phénomène de l’avant-garde chinoise pourrait être interprété comme le produit des conditions sociopolitiques spécifiques de 1989.

Xiao Lu (肖鲁), né en 1962, est une artiste chinoise qui travaille sur l’installation et l’art de vidéo. Elle est devenue célèbre en février 1989 quand elle a participé à l’exposition Chine/Avant-Garde avec son œuvre Dialogue. Quelques heures après l’ouverture de l’exposition, elle a soudainement tiré deux coups de pistolet sur sa propre installation, provoquant la fermeture immédiate de l’exposition. Lorsque les mouvements de Tian’anmen ont eu lieu en juin, ses actions ont été fortement politisées comme les premiers coups de feu de Tian’anmen. Il faut attendre une dizaine d’années plus tard, lorsque Xiao Lu a révélé ses relations bouleversées avec son conjoint et collaborateur Tang Song, que le sens de son installation Dialogue s’est mis à jour.

Lecture complémentaire II :

Les collectionneurs locaux d’art contemporain chinois

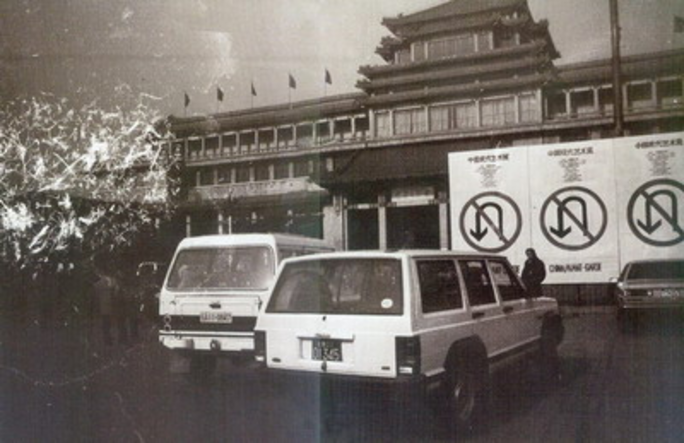

Agrandissement : Illustration 16

Dans une certaine mesure, Zhu Wei (朱伟) pourrait être considéré comme le premier collectionneur d’art contemporain chinois dans les années 1980. Il existe assez peu d’informations précises sur cette personne. Motivé par l’ambition personnelle et sans une connaissance approfondie de l’art moderne occidental, Zhu Wei a adopté une manière plutôt pulsionnelle de collecter les œuvres, fortement influencée par les critiques d’art chinois. Vers le début des années 1990, certains historiens d’art chinois ont également tenté d’imiter le modèle américain de l’investissement dans l’art, en établissant artificiellement le rôle des collectionneurs pour faciliter les transactions, sans réussir. Il faut attendre la fin des années 1990, avec l’émergence de l’industrie culturelle en Chine, que de nouveaux types d’acteurs, souvent des entrepreneurs, ont commencé à entrer dans la collection d’art contemporain chinois. Le nombre de ce genre de mécènes restait très limité. Faute de connaissances sur le fonctionnement du monde de l’art en Occident, ces collectionneurs n’ont souvent pas pu établir une gestion financièrement durable pour mener jusqu’au bout leur collection. À partir de l’an 2000, lorsque l’avant-garde chinoise est petit à petit légitimée auprès du système de l’art officiel, les collections d’art contemporain sont rapidement devenues une pratique courante des « nouveaux riches » chinois qui souhaitent de participer aux circuits du marché de l’art d’un côté, et de l’autre côté, de réaliser leur ambition personnelle.

[1] Nous allons donner une analyse détaillée sur les deux tirs de Xiao Lu dans ce chapitre (veillez référer aux pages 141-147).

[2] Xianting LI (栗宪庭). « Guanyu ‘qiangji shijian’ yu bufen dangshiren de fangtanlu ji zaijiedu » [Interview sur l’affaire de tirs et réinterprétation de l’événement] (《关于“枪击事件”与部分当事人的访谈录及再解读》), réalisée au printemps de 2004 et publiée plus tard à Jinri yishu [Today Art] (《今日美术》), No. 1, 2006. p. 43-53. Disponible sur : http://www.art-heree.net/index.php?option=articles&task=view&id=7372 [consulté le : 16 août 2012].

[3] Zijian WENG (翁子健). « Tang Song fangtan » [Interview de Tang Song] (《唐宋访谈》), le 27 novembre 2009, Asia Art Archive, Materials of the Future: Documenting Contemporary Chinese Art from 1980-1990. Disponible sur : http://www.china1980s.org/files/interview/tsft_201106301807078545.pdf [consulté le : 12 mars 2012].

[4] Ibid.

[5] Loc.cit.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Yunfu WU (武云溥). « Xiao Lu : wo de zidan shexiang aiqing » [Xiao Lu : mes balles visent l’amour] (《肖鲁:我的子弹射向爱情》), Xin jingbao [Beijing News] (《新京报》), 2008.

[9] Auteur inconnu. « 85 meishuxinchao : Li Xianting fangtan » [L’avant-garde de 85 : entretien avec Li Xianting] (《85美术新潮——栗宪庭访谈》), publié en ligne le 12 mai 2011. Disponible sur : http://www.artda.cn/view.php?tid=5222&cid=23 [consulté le : 12 mars 2012].

[10] Les principales organisations participant au comité de sélection de l’exposition China/Avant-garde comprennent : le comité d’édition de la collection « Culture : la Chine et le monde » (《文化:中国与世界》丛书) de la SDX Joint Publishing Company, l’Association nationale des études esthétiques (中华全国美学学会), la revue Beaux-arts (《美术》), le Fine Arts in China (《中国美术报》), la revue Dushu (《读书》).

[11] Op. cit.

[12] La police économique faisait partie du système de la sécurité publique, établie depuis les années 1950 et supprimée en 1996. Les agents de police économique étaient généralement chargés de surveiller les activités économiques illégales des petits commerçants.

[13] Bozhen DU (杜柏贞), Zijian WENG (翁子健). « Zhou Yan fangtan » [Entretien avec Zhou Yan] (《周彦访谈》), le 10 juillet 2009. Materials of the Future: Documenting Contemporary Chinese Art from 1980-1990. Disponible sur : http://www.china1980s.org/files/interview/zyftfinalised_201102091651214645.pdf [consulté le : 16 mars 2012].

[14] Il semble que c’est l’artiste Liu Anping (刘安平), aujourd’hui résidant en Allemagne, qui a lancé la menace d’attentat à la bombe.

[15] Loc.cit.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Bozhen DU (杜柏贞), Zijian WENG (翁子健). « Zhang Xiaogang fangtan » [Interview avec Zhang Xiaogang] (《张晓刚访谈》), le 9 juillet 2009. Materials of the Future: Documenting Contemporary Chinese Art from 1980-1990. Disponible sur : http://www.china1980s.org/files/interview/zxgftfinal_201104271346013288.pdf [consulté le : 16 mars 2012].

[19] Ibid.

[20] Ibid.