Les « Sans nom » : un art entre beauté et moralité

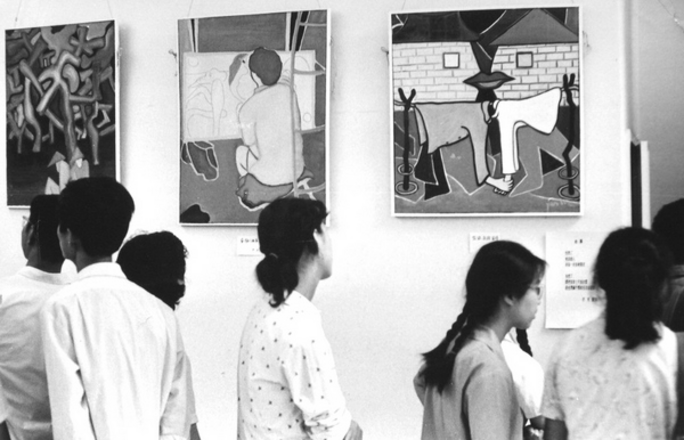

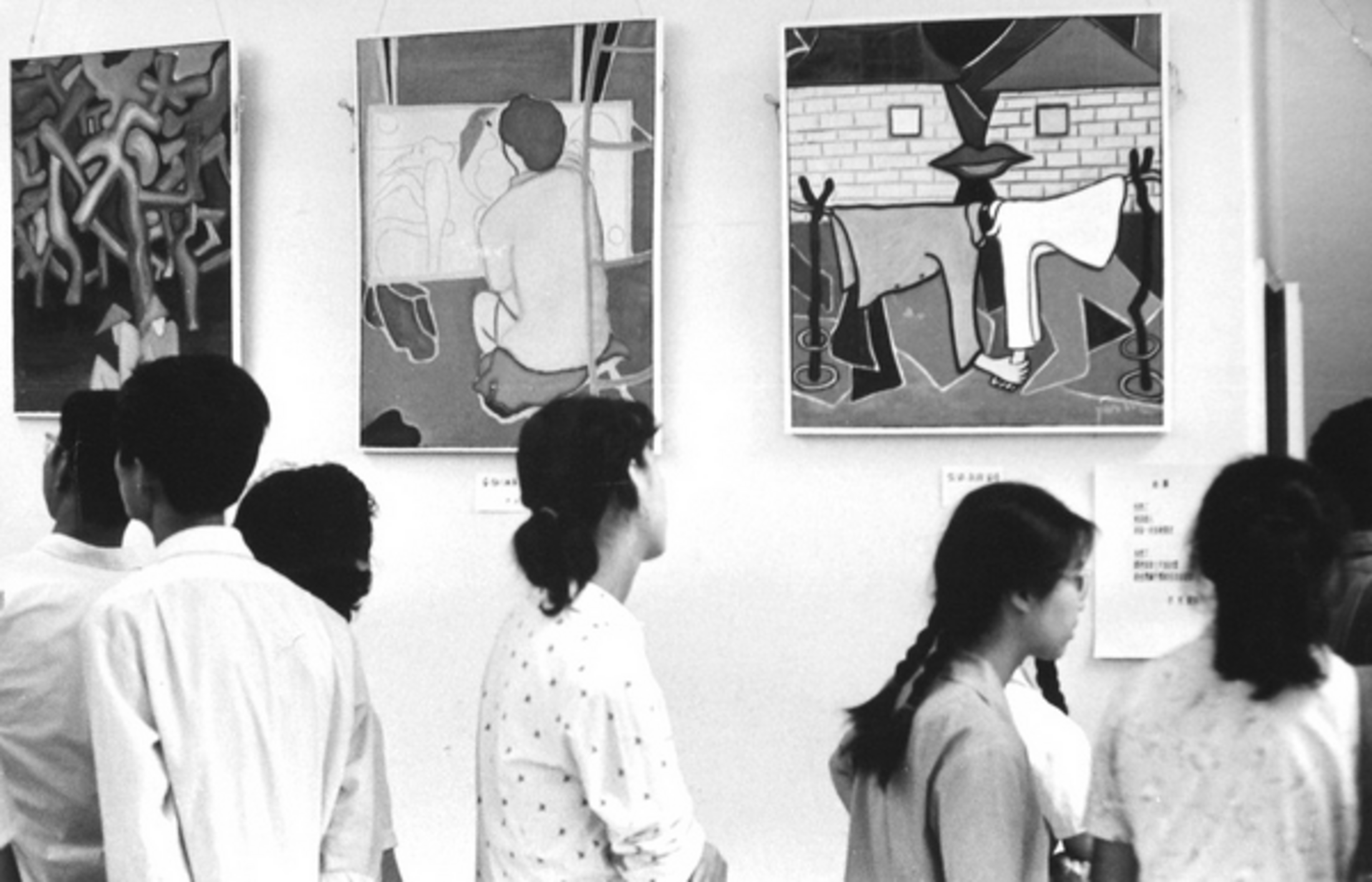

La passion pour la création artistique n’est pas le privilège des membres les plus favorisés de la société, mais une aspiration partagée par les gens des milieux les plus variés. En 1978, à Beijing, deux expositions consacrées respectivement au peintre japonais Kaii Higashiyama et aux paysages ruraux français du 19e siècle annoncèrent le début d’un assouplissement du contrôle social. La beauté de la nature, y compris ses représentations les plus lyriques, fut désormais autorisée à se présenter dans l’espace public en Chine. À Shanghai et à Beijing, des amateurs d’art organisèrent par eux-mêmes des expositions non officielles, pour démontrer leur dévouement envers l’art et à la beauté. Ces expositions suscitèrent l’intérêt d’un vaste public. Un tel enthousiasme, émanant à la fois des amateurs d’art et du grand public, marqua le vif désir de la société de rechercher la beauté de l’art, refoulé depuis plusieurs décennies en Chine.

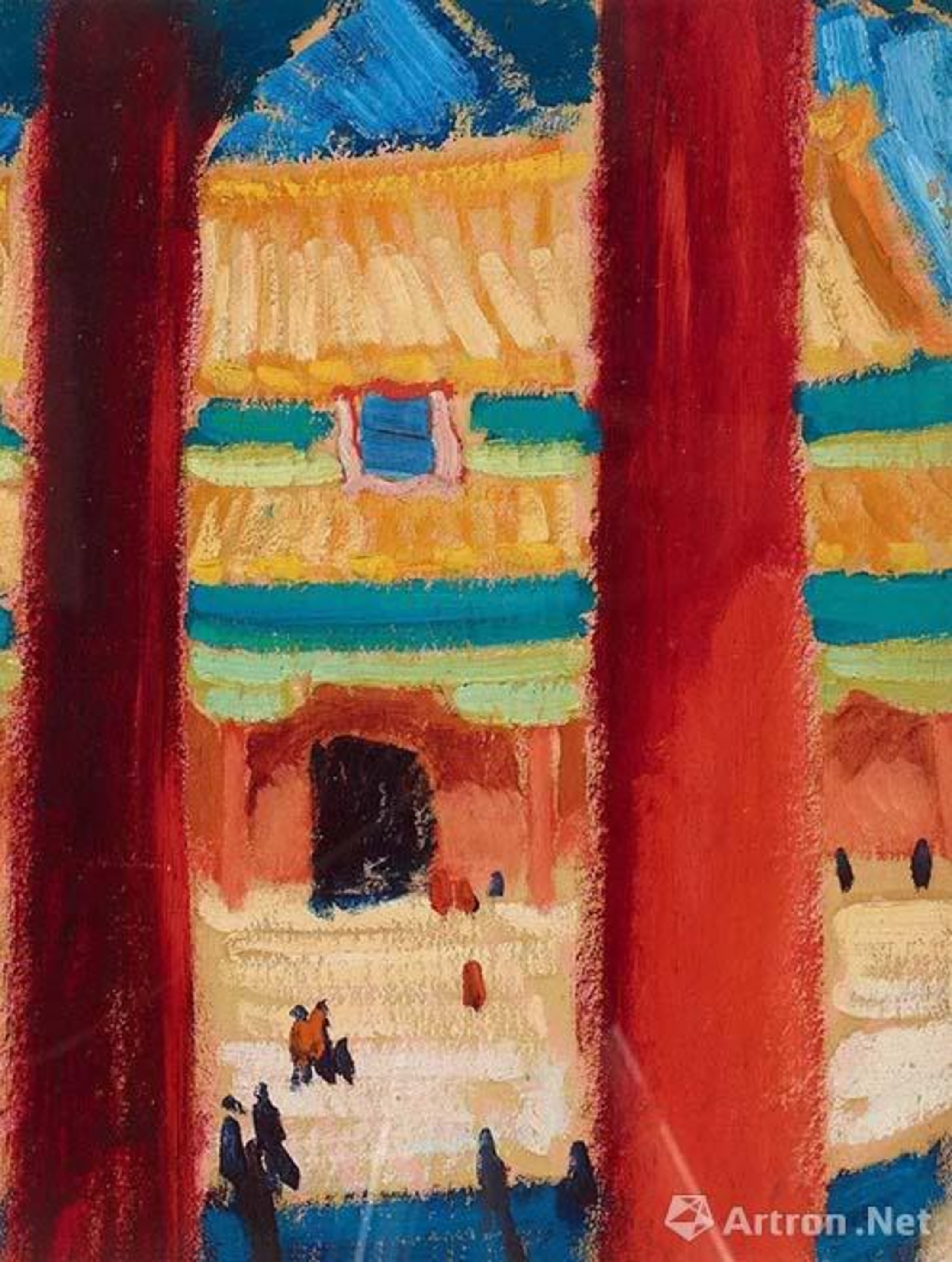

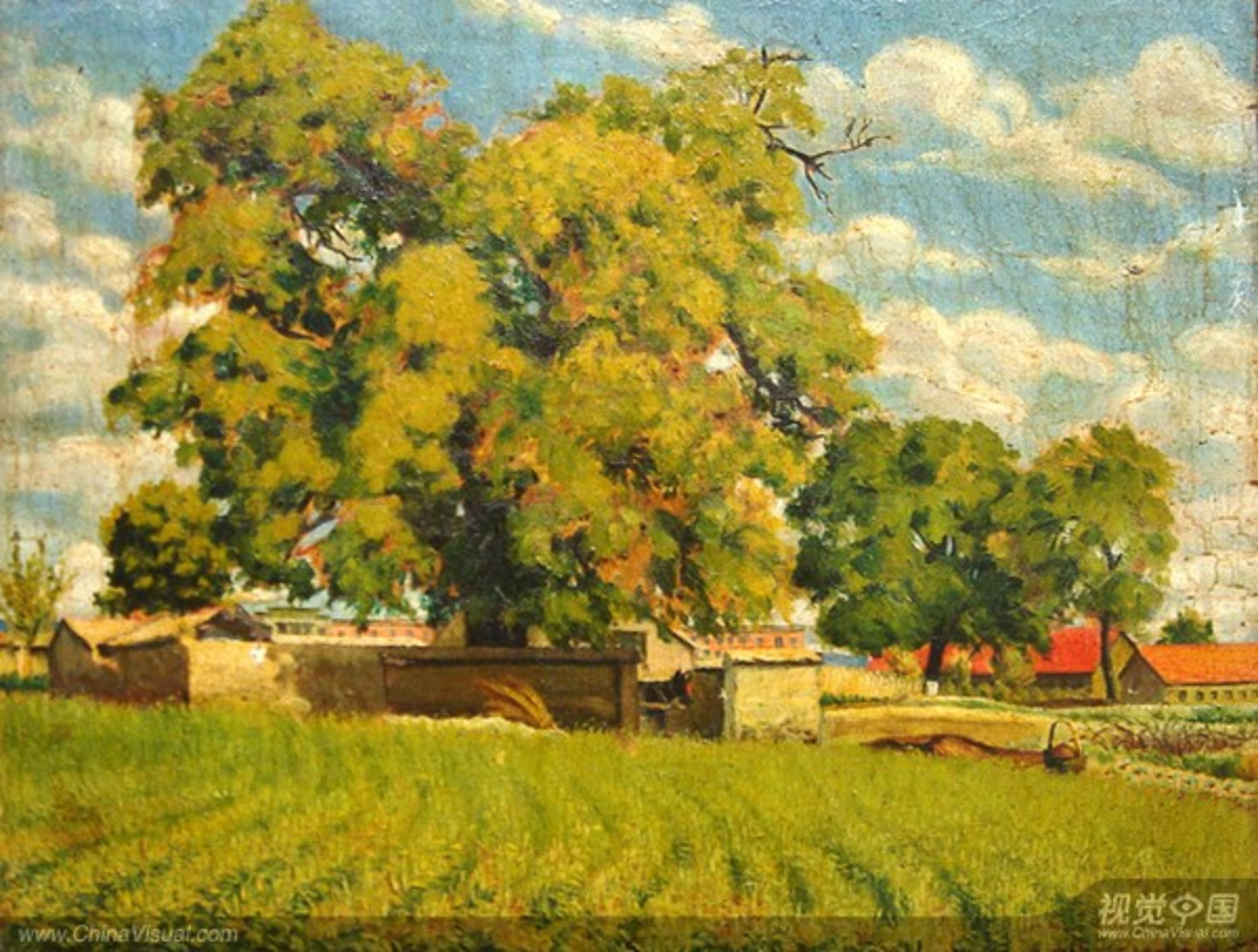

Le groupe des « Sans nom » (无名画会) est considéré par le milieu de l’art en Chine comme la première communauté d’artistes réunie de manière spontanée, avec un statut non officiel. Du 7 au 29 juillet 1979, une vingtaine de membres présentèrent leurs tableaux dans une ancienne maison transformée en galerie, prêtée par l’Association des artistes de Beijing. Le terme « Sans nom » suggère la volonté commune des artistes – tous amateurs d’art – de maintenir leur détachement par rapport à la réalité sociopolitique. Les paysages occupaient une place importante dans leur travail, inspiré souvent de l’impressionnisme, du fauvisme ou de l’expressionnisme. L’exposition remporta un succès manifeste, accueillant environ 2700 personnes par jour[1].

Les membres du groupe des « Sans nom » s’étaient connus dans les années 1960, certains ayant même commencé à peindre dans les années 1950. La majorité d’entre eux venaient de milieux sociaux modestes, sans formation aux beaux-arts. Quelques membres avaient pourtant suivi dans leur jeune âge des cours artistiques préparatoires, publics ou privés. Sans pouvoir accéder à l’enseignement supérieur, ils n’en étaient que plus déterminés à faire de la peinture par eux-mêmes. Les membres du groupe des « Sans nom » considéraient l’art comme une pratique complètement personnelle, refusant souvent les sollicitations de commercialisation de leurs tableaux. Ce détachement les éloigna du milieu de l’art en leur donnant une visibilité limitée pendant longtemps. Le critique d’art Gao Minglu déplore ainsi : « Le groupe des ‘Sans nom’ se situe souvent dans la marginalité. Pendant et même après la Révolution culturelle, ils ont toujours adopté une position retirée.[2] »

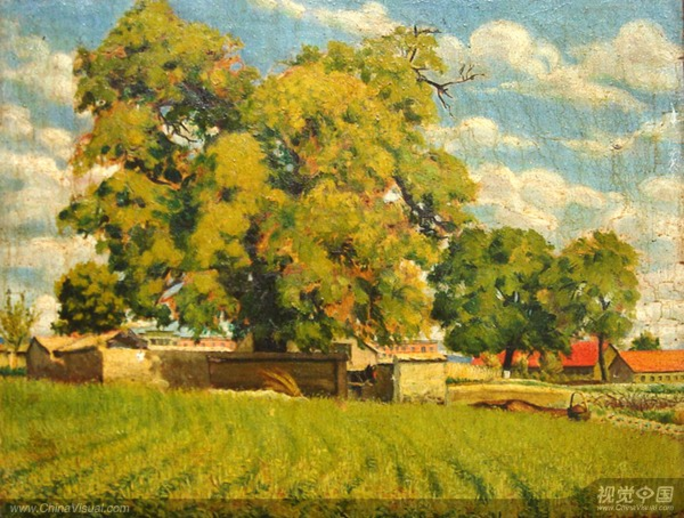

Pour les artistes du groupe des « Sans nom », l’idée de « l’art pour l’art » avait une fonction sociale pour les débarrasser de l’esthétique asphyxiante du réalisme socialiste. Leur autonomie reposait donc sur la quête d’un éloignement des autorités, ce qui les mena vers la représentation de la nature. Les paysages leur permirent de fuir la réalité politique tout en leur accordant un espace imaginaire et esthétique en toute liberté, convenant à leur instinct moral et à leur sensibilité personnelle. La création artistique leur offrit ainsi des moments spécifiques où l’individu pourrait reconstruire son intégralité et ses rapports avec le monde extérieur. Les paysages véhiculaient les souhaits sincères des artistes de retourner aux valeurs de base comme le vrai, le beau et le bien. Ne visant pas à représenter des lumières et des couleurs comme les impressionnistes, les artistes des « Sans nom » transformèrent le support du tableau en un lieu d’autonomie morale, à travers des associations libres de formes et de couleurs.

Agrandissement : Illustration 2

L’autonomie morale comme une position d’élite

En Chine, les circonstances pouvaient façonner le chemin des artistes de manière imprévue en soumettant leurs choix et leurs préférences personnelles aux contraintes contextuelles. Ce fut le cas du groupe des « Sans nom ». Dans les années 1960, les jeunes gens sans emploi avaient été envoyés dans des régions reculées pour être rééduqués. Ce fut un mouvement de rééducation de masse des « jeunes instruits » à la campagne. Une jeune personne risquait alors d’être interrogée si elle pratiquait une forme d’art, notamment la peinture lyrique, sans fournir de justificatifs de travail ou de candidature aux écoles des beaux-arts. À cette époque, la manière romantique et lyrique de représenter la nature était considérée comme une attitude bourgeoise et sévèrement condamnée. Les « comités de résidents » des grandes villes, une sorte d’administration d’État au niveau local s’occupant des affaires publiques, pouvaient surveiller les gens pour connaître leur situation professionnelle. Les jeunes amateurs d’art étaient obligés de se rendre dans la campagne pour peindre d’après nature et ainsi, fuir la surveillance.

Une étude du vécu des artistes des « Sans nom » permet de mieux comprendre l’origine de leur autonomie morale comme un scepticisme par rapport à la réalité sociopolitique. Avec la sensibilité comme arme, le paysage comme lieu de résistance, la liberté à laquelle ces artistes aspirent demeurait « intacte », dans le sens où ils tentaient de défendre leurs valeurs morales en réhabilitant leurs rapports à la nature. Pourtant, un détachement ne veut pas nécessairement dire une position faible. Le 18 août 1966, date à laquelle le président Mao rencontra les jeunes gardes rouges sur la place Tian’anmen, les membres des « Sans nom » partirent tous en banlieue de Beijing pour manifester leur résistance à la ferveur démesurée de la Révolution culturelle. Et le 5 avril 1976, journée de la commémoration du décès du Premier ministre Zhou Enlai (周恩来), les artistes des « Sans nom » participèrent activement aux manifestations de la place Tian’anmen pour afficher leur soutien à la condamnation de la « Bande des Quatre » (四人帮).

Gao Minglua a décrit l’art du groupe des « Sans nom » comme celui de l’élite : « Ils ne prétendent pas délivrer les gens de la misère ou éduquer le peuple, mais aspirent avant tout à une autorédemption. La création est donc devenue le chemin menant vers la perfection (morale).[3] » Avec la représentation du paysage comme lieu de refuge et de résistance, ainsi qu’un style de vie, les artistes du groupe des « Sans nom » firent également preuve d’un esprit rebelle, tranquille, qui fit d’eux, aux yeux de Gao Minglu, les premiers avant-gardistes authentiques, avant même le groupe des Étoiles. Cependant, le ciment qui avait uni les membres des « Sans nom » commença à perdre son pouvoir de solidarité lorsque l’ambiance sociale se détendit avec les politiques d’ouverture. La deuxième exposition des « Sans nom » en 1981 annonça aussi la fin de son histoire, suggérant l’accomplissement du rôle de l’autonomie morale des paysages comme la matrice de la solidarité contre l’idéologie politique.

La polyvalence de la notion d’avant-garde en Chinea : une originalité relative

Les groupes des Étoiles et les « Sans nom » constituent deux exemples des positions distinctes de l’avant-garde chinoise au début des années 1980, ce qui nous permet de dégager certaines caractéristiques propres au contexte chinois, dans lequel le sens familier de l’avant-garde tel qu’il est entendu en Occident devrait être reconsidéré et adapté. Loin des avant-gardes littéraires et artistiques du 19e siècle en Europe, les artistes chinois issus d’un contexte sociopolitique différent n’avaient pas les mêmes types de rapports à la société où ils vivaient, avec des cibles totalement différentes quand ils réclamaient la liberté d’expression.

Pour le groupe des Étoiles, le sens de la provocation de ses membres était largement fondé sur l’expérience partagée des artistes qui étaient pour la plupart habitués à contester les autorités avec certains appuis de leur milieu d’origine. En se liant étroitement avec des poètes contemporains, le groupe des Étoiles s’imposa sur la scène artistique en proclamant la spontanéité, la libre imagination et l’expression de soi. C’est donc par ces critères que le groupe des Étoiles se distingua non seulement du milieu artistique académique, mais aussi d’autres groupes d’artistes indépendants, en particulier les « Sans nom ». Cependant, étant donné le caractère hétérogène des styles des Étoiles, certains très innovants, d’autres assez traditionnels, voire conventionnels, on sait que le groupe des Étoiles ne prétendait pas proposer un projet esthétique ou artistique homogène destiné à transformer la société. Les membres des Étoiles choisirent librement leur référence dans les courants d’art occidentaux comme Picasso ou Kollwitz, sans nécessairement connaître toutes les évolutions internes du langage plastique du 20e siècle. La spontanéité de leur création, combinée avec la libre imagination et un sens aigu de la critique, créa une audace sans précédent, suffisante pour défier la rigidité et le conservatisme de l’art officiel.

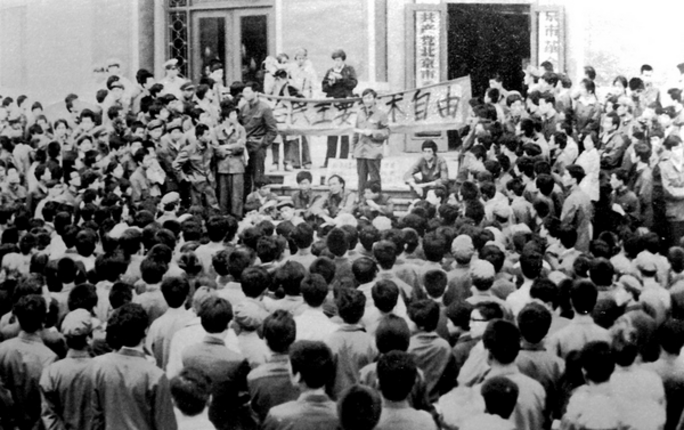

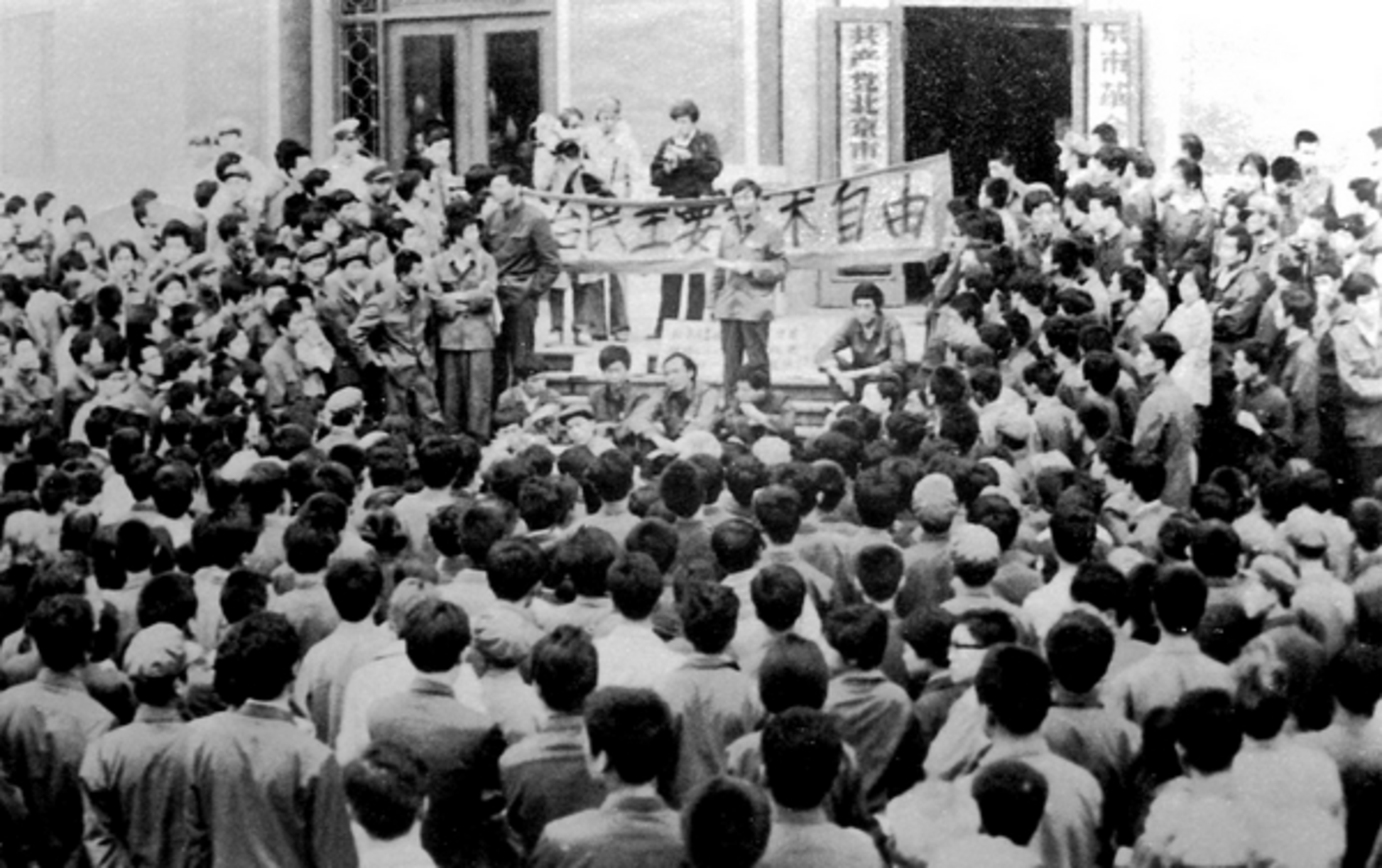

Agrandissement : Illustration 4

C’est cette « originalité » relative qui fit exploser le milieu de l’art en Chine, qui était jusqu’alors enfermé et coupé du monde extérieur. Une telle percée suffit pour légitimer l’aspect conventionnel de la création du groupe des Étoiles, tout en lui accordant le statut d’avant-garde. Depuis, la détermination des membres des Étoiles à manifester publiquement a établi l’image contestataire du groupe, correspondant parfaitement aux attentes de certains activistes démocratiques. C’est donc sous ces conditions précises que le groupe des Étoiles fut considéré comme le premier mouvement d’avant-garde en Chine, symbolisant une figure « idéale » de l’artiste chinois contemporain à la recherche de la liberté individuelle. En d’autres termes, c’est en relativisant l’originalité des artistes chinois d’un côté, et de l’autre côté, en prenant le phénomène des artistes indépendants comme un progrès social, que la notion d’avant-garde prit son sens dans le contexte chinois. Cependant, une telle perspective ne tarda pas à créer des confusions pour les artistes indépendants, surtout au niveau éthique.

Pour le groupe des « Sans nom », la liberté individuelle s’incarnait avant tout dans leur détachement volontaire vis-à-vis de la société totalitaire, étouffante et invivable sur le plan spirituel. Issus des milieux modestes, ces artistes n’avaient pas accès à des ressources sociales et culturelles privilégiées. Ils ne cherchaient pas la mobilisation publique pour se faire reconnaître ou légitimer. La beauté de la nature, ainsi que la poésie de la vie quotidienne, se présentait à leurs yeux comme le meilleur véhicule pour se délivrer des tourments intérieurs et des contraintes extérieures. Avec un langage pictural conventionnel, les membres des « Sans nom » n’entendaient pas l’idée de « l’art pour l’art » dans le sens d’une création dépourvue de toute fonction pédagogique, morale ou utile. Au contraire, ils cherchaient la pudeur morale contre l’idéologie écrasante, et la beauté de la nature contre une réalité étouffante. Par conséquent, l’autonomie artistique des membres des « Sans nom » est avant tout un choix moral qui concerne plutôt la position éthique des artistes, plus qu’une quête du renouvellement du langage pictural.

Agrandissement : Illustration 5

Le contraste entre un langage conventionnel et une position détachée semble affaiblir la caractéristique avant-gardiste du groupe des « Sans nom », notamment en comparaison avec l’activisme de leurs homologues du groupe des Étoiles, ces derniers considérant les paysages lyriques comme trop peu innovants, trop timides et candides. De ce fait, le statut d’avant-garde attribué par Gao Minglu au groupe des « Sans nom » se situe plutôt dans un sens paradoxal : un art moralement militant, mais artistiquement conservateur. Jusqu’à aujourd’hui, l’art du groupe des « Sans nom » reste toujours dans une situation marginalisée, en contraste avec la réception très chaleureuse du groupe des Étoiles, ce qui pose une question sur l’ambivalence de la notion d’avant-garde dans le contexte chinois, comme si les critères d’évaluation oscillaient constamment entre le côté moral et le côté artistique.

Contre la personnalité « schizophrénique » : un dilemme moral

La littérature sur l’histoire du groupe des Étoiles, qu’elle soit en chinois ou en langues étrangères, néglige souvent un détail important, à savoir les moments cruciaux où les membres du groupe décidèrent de manifester au lieu d’accepter le lieu d’exposition proposé par les autorités. En réduisant les rapports complexes entre les artistes et les autorités à une confrontation totale et globalisée, on risquerait de faire passer inaperçus certains éléments essentiels pour mieux comprendre la spécificité de la notion d’autonomie dans le champ artistique chinois.

Dans les moments précis de la veille du 1er, octobre 1979, le jour de la manifestation sur l’avenue Chang’an, Huang Rui proposa d’accepter le lieu offert par la municipalité de Beijing pour poursuivre l’exposition. Cette offre avait été rendue possible par le fait qu’au sein du pouvoir administratif, les partisans des artistes indépendants ont tenté de négocier un plus grand espace d’activités pour la libre expression. Or, l’avis de Huang Rui n’avait pas obtenu l’accord de ses alliés. Le fait d’accepter la proposition des autorités dans le but de conserver une autonomie artistique fut considéré par ses pairs comme une prise de position de compromis, voire de trahison. La majorité des membres des Étoiles, ainsi que les représentants de revues démocratiques, en vinrent à la conclusion que le compromis encouragerait les autorités à fouler aux pieds la libre expression en s’appuyant désormais sur ces mesures d’apaisement. Dans cette situation, l’autonomie de l’art risquait de devenir, aux yeux de certains activistes chinois, comme une démonstration de faiblesse, voire de lâcheté, à laquelle les artistes contestataires devaient renoncer.

Agrandissement : Illustration 6

Le cas du groupe des Étoiles dans son choix entre l’activisme et l’autonomie révèle le fait que dans le contexte chinois, le champ artistique et le champ politique avaient été préalablement fusionnés. Dans le cas des artistes indépendants, ce n’est pas l’originalité artistique, mais la justification du statut moral des artistes qui défendait la légitimité de leur création[4]. La première exposition du groupe des Étoiles, soutenue par des activistes démocratiques, ne fut plus un événement artistique, mais politique. Sous le poids d’une certaine obligation morale, les membres du groupe des Étoiles durent renoncer à leur droit à l’exposition pour une cause plus importante : la liberté d’expression. Ce dilemme laissait entendre que les artistes indépendants chinois devaient constamment choisir entre l’accès aux ressources institutionnelles fournies par le pouvoir politique d’un côté, et de l’autre côté, la contestation de la légitimité des autorités, en abandonnant ainsi les bénéfices et les enjeux de leur négociation avec les acteurs officiels. Dans ce cas-là, le renoncement à l’autonomie de l’art devint un choix éthique qui garantirait le statut moral des artistes, comme un gage d’autolégitimation.

L’état moral de dilemme des artistes chinois militants fut bien observé par certains critiques d’art chinois dans les années 1980. Certains défendirent la position engagée de l’artiste en s’interrogeant sur la pertinence de l’autonomie dans le contexte sociopolitique chinois. Par exemple, Li Xianting reprocha une sorte de personnalité « schizophrénique » aux artistes chinois tout au long du 20e siècle, c’est-à-dire qu’ils avaient d’abord maintenu une position militante, mais que, au fur et à mesure de leur carrière, ils avaient abandonné cette position en adoptant une attitude de détachement envers la réalité sociopolitique. Li Xianting écrivit alors : « Les artistes ‘schizophréniques’ chinois, sensibles aux malheurs des êtres humains d’un côté, et de l’autre côté, aspirant à la spiritualité et à la pureté de l’esprit, ont souvent fini par entrer dans un état de quiétude et de détachement. Or, cette sérénité s’est obtenue au prix d’un abandon de leur volonté et d’un avenir commun à défendre. On avait souvent critiqué la position de retrait des grands maîtres chinois du 20e siècle, en constatant que nombre d’entre eux, après tant de combats, se sont repliés finalement sur eux-mêmes. […] Ils ont été préoccupés par les grands sujets sociaux au début de leur carrière, et ont fini par se convertir et s’enfermer dans leur tour d’ivoire dans les dernières années de leur vie. Quel dommage ! Et c’est pourtant cette personnalité ‘schizophrénique’ qui est en amont de tout.[5] » Un tel parcours psychologique est, pour Li Xianting, un renoncement aux devoirs d’un artiste engagé. C’est à partir de ce point de vue que Li Xianting soutint fermement le groupe des Étoiles. Aux yeux du critique d’art, l’art est a priori une arme pour lutter contre les contraintes politiques et idéologiques. Cette position engagée a souvent fait l’objet de critiques dans le milieu de l’art en Chine, considérée par ses homologues comme trop « politiquement correcte ». Cependant, le groupe des Étoiles réussit à créer la figure emblématique de l’artiste chinois dissident et héroïque, en devenant désormais un modèle idéal pour estimer la valeur de la création contemporaine chinoise sur la scène internationale.

[1] Minglu GAO (高名潞). « Wuming huahui » [Le groupe des ‘Sans nom’] (《无名画会》), Dangdai yishu yu touzi [Contemporary art and investment] (《当代艺术与投资》), No.10, 2008. p.53.

[2] Minglu GAO. Wuming : yige beiju qianwei de lishi [The No Name: a history of a self-exiled avant-garde] (《无名:一个悲剧前卫的历史》). Guangxi : éditions de la Presse de l’École normale du Guangxi, 2007. Disponible sur : http://www.artresearchcenter.org/ExArticleDetails.asp?ArticleID=10 [consulté le : 12 février 2009].

[3] Ibid.

[4] Xianting LI (栗宪庭). « ‘Wusi meishu geming’ pipan » [Critique sur la révolution des beaux-arts du 4 mai] (《“五四美术革命”批判》). Huanghe [Rivière jaune] (《黄河》), No.5, 1999. p. 19-20.

[5] Xianting LI. « Shidai qidaizhe dalinghun de shengming jiqing » [Notre époque attend une passion de la vie de la part des grandes âmes] (《时代期待着大灵魂的生命激情》), 1988. Disponible sur : http://www.artda.cn/view.php?tid=2932&cid=23 [consulté le : 12 février 2009].

(Tous droits réservés)