Un aperçu général

La régression du 6e concours de l’Association nationale des artistes constitua un virage. Les jeunes artistes et étudiants des beaux-arts, largement déçus par l’aspect idéologique et bureaucratique du concours, tentèrent alors de trouver d’autres canaux en dehors du système de l’art officiel pour présenter leurs nouvelles recherches. Vers le milieu des années 1980, du nord au sud de la Chine, on constata l’émergence de nombreux groupes d’artistes, souvent organisés de manière spontanée, travaillant sur des supports et des matériaux variés avec des formes d’expression diverses qui ne se limitaient plus au seul support de la toile. Ces jeunes artistes s’intéressèrent à la notion de modernité en s’inspirant d’auteurs occidentaux et de leurs œuvres, comme Le pont Mirabeau d’Apollinaire, Le château et La métamorphose de Kafka, La peste de Camus, En attendant Godot de Beckett, La cantatrice chauve d’Ionesco, ou les philosophies et théories de Sartre, Freud, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche et Bergson.

Huang Yongping, un participant actif de la « 85 New Wave », a évoqué une sorte d’« inconscient dadaïste » dans l’état d’esprit des jeunes artistes chinois vers le milieu des années 1980, c’est-à-dire l’emprunt des concepts et des théories de l’Occident de manière empirique et désordonnée. L’artiste a ainsi conclu qu’« entre 1983 et 1986, les mouvements artistiques en Chine – l’art moderne en Chine –, menés par les groupes de jeunes artistes, ressemblèrent à une sorte d’explosion d’énergies longtemps enfouies, avec l’éclatement d’une variété de formes d’expression. Le terme ‘modernité’, qui avait été pris par le milieu de l’art comme un mot redoutable, devint alors une notion à la mode. Dans ces mouvements, bien que la plupart des créations, banales, n’aient été que des produits d’imitation ou de facilité, le plus important n’était pas là. L’essentiel consistait dans le fait que l’esprit Dada était arrivé en Chine, incarné dans l’état anarchique des mouvements d’art, avec toutes ses frénésies et agitations. On fut ainsi témoin de la naissance d’une nouvelle génération d’artistes. Et je pourrais dire que le moment était venu pour proclamer : Dada est là ![1] »

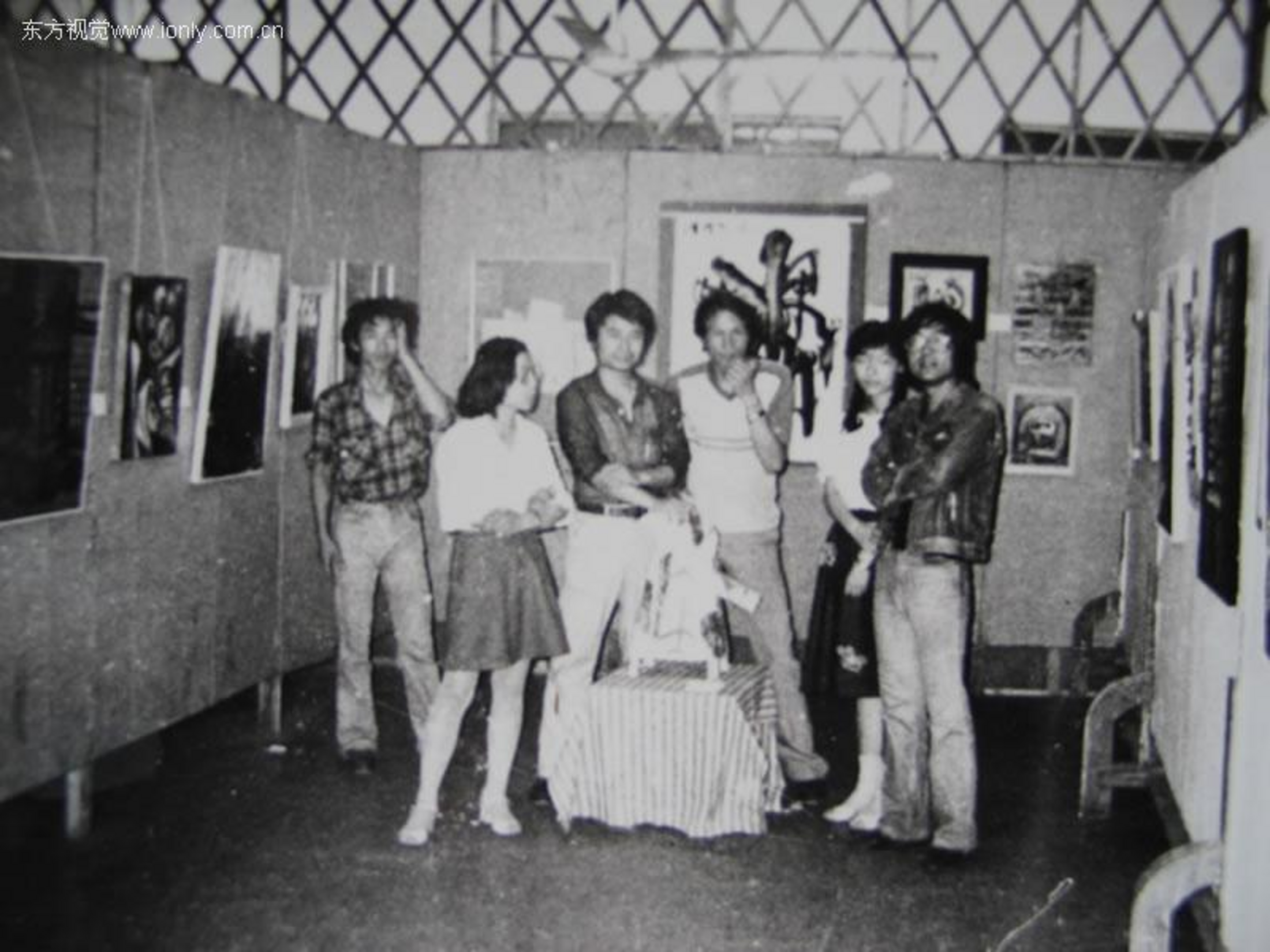

Agrandissement : Illustration 1

Il est vrai que les intérêts, ambitions et démarches des groupes d’artistes présentaient des caractéristiques fort hétérogènes, mais leur position de fond partageait néanmoins un même consensus : en se considérant comme membres d’une élite sociale, les artistes des mouvements de 85 pensaient qu’ils faisaient partie d’une société prête à s’ouvrir et à progresser. Ils participaient, consciemment ou inconsciemment, à la conviction de pouvoir transformer l’avenir par l’art. Cette vision « progressiste » est sous-jacente dans leurs réflexions et leurs créations, de sorte que leur réappropriation des courants d’art moderne occidental a été parfois précipitée, avec une caractéristique boulimique, comme une course contre le temps pour rattraper les moments perdus.

Malgré l’hétérogénéité des démarches, ainsi que des traces d’imitation et de facilité, on peut discerner certaines logiques de fond dans l’ensemble des pratiques des artistes de la « 85 New Wave ». Trois pistes sont présentes : premièrement, l’ambition des jeunes artistes basée sur leur vision sociale et historique pour créer un nouveau monde, voire une utopie artistique ; deuxièmement, l’exploitation de l’univers de l’intuition et de l’imaginaire pour apprécier la richesse des émotions et de l’inconscient ; troisièmement, les réflexions sur l’organisation sociale en Chine à travers un langage artistique renouvelé. Dans les créations des artistes des mouvements de 85, on a pu constater un certain optimisme aveugle, une conviction sur le progrès social, la vision d’un Occident idéalisé, un regard romantique sur l’histoire, ainsi qu’un désir ardent d’affirmer leur individualité. Cependant, malgré une position pro-occidentale des artistes chinois pour chercher des références visuelles et théoriques auprès de l’Occident, il existe encore une quatrième piste, sous-jacente et ambivalente, qui sous-tend leurs manifestations : une interrogation, voire une résistance de la part des jeunes artistes chinois pour questionner sur le modèle occidental de la modernité artistique.

Une perspective héroïque ou nihiliste ?

Dans les années 1980, une grande partie des jeunes artistes dans le milieu académique possédaient encore la conviction que la société chinoise progresserait en compensant les injustices et les erreurs du passé. Cet héroïsme s’incarna notamment en deux tendances : d’abord, en empruntant les pensées métaphysiques occidentales, certains artistes aspirèrent à transformer l’état de statu quo du champ artistique, voire à établir un nouvel ordre culturel, par le renouvellement du langage plastique ; puis d’autres s’interrogèrent sur la place des artistes chinois dans le 20e siècle, c’est-à-dire les rapports entre l’évolution de l’art en Chine et l’histoire de l’art occidental. Dans le premier cas, nous trouvons des représentants comme le groupe du Nord (北方艺术群体) qui, en proposant la notion de « Peinture rationnelle » (理性绘画), cherchèrent à configurer une utopie artistique à travers les réflexions métaphysiques sur un nouvel ordre culturel. Dans le deuxième cas, ce fut le groupe Xiamen Dada (厦门达达) qui, avec un langage conceptuel, tenta de briser les illusions sur le côté idéalisé de la notion d’art pour repositionner la société chinoise par rapport à la modernité occidentale.

Agrandissement : Illustration 3

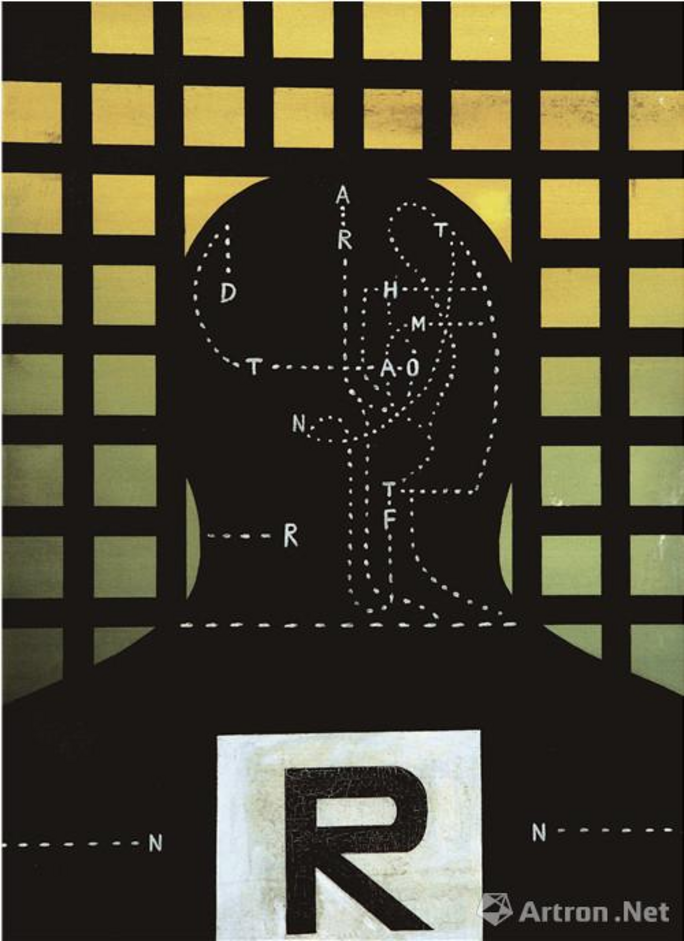

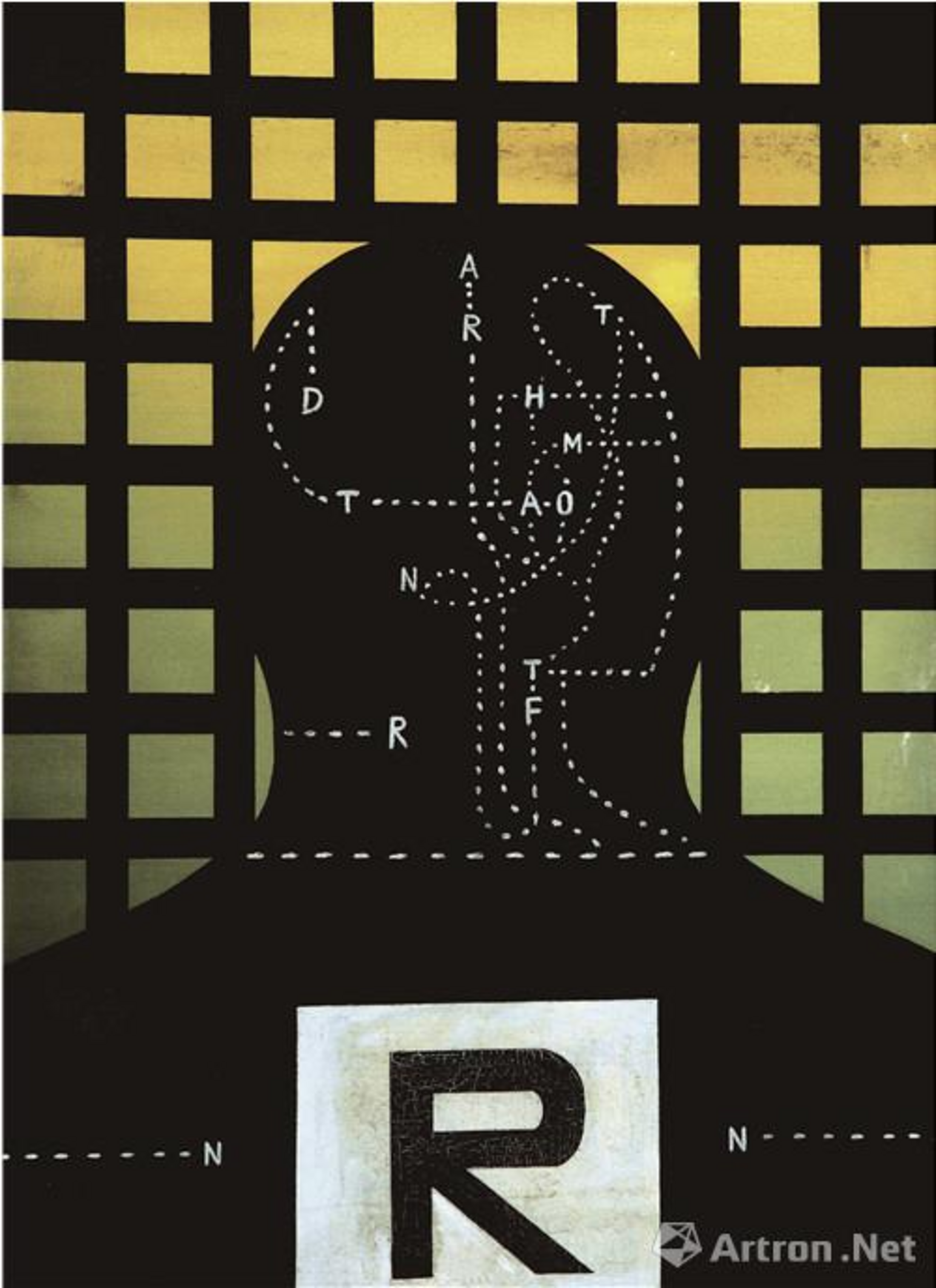

Le groupe du Nord a été fondé en 1984 par Wang Guangyi (王广义) à Harbin, sa ville natale dans la province septentrionale du Heilongjiang. Né en 1957 et diplômé de l’Académie nationale des beaux-arts en 1984, Wang Guangyi prit de la distance avec les styles de peinture à la mode vers le milieu des années 1980, pour établir sa propre expression. Avec l’ambition de créer un nouvel état d’esprit[2], il collabora avec Shu Qun (舒群) pour proposer une « Peinture rationnelle », notion phare de leur groupe. Ils se référèrent à Freud, Sartre et Nietzsche tout en s’appropriant l’histoire médiévale occidentale, pour associer la notion de modernité avec l’occultisme oriental. Repoussant les sensations déchaînées et les sentiments effrénés, Wang Guangyi considérait la peinture comme une expression de soi permettant d’établir une utopie métaphysique dans laquelle la « culture du Nord » – notion proposée par l’artiste pour décrire une position rationnelle – pourrait représenter l’éternité et l’immortalité[3]. Wang Guangyi prit en particulier ce sentiment quasiment religieux, ainsi que la solennité, la grandeur et le détachement comme les critères esthétiques de sa « Peinture rationnelle »[4], tout en définissant la figure de l’artiste dans ses yeux : « (C’est un individu qui possède) un esprit noble, les sens de la responsabilité et une vocation historique, tout en respectant les vertus comme le dévouement, la sincérité, la bonté et la pudeur.[5] »

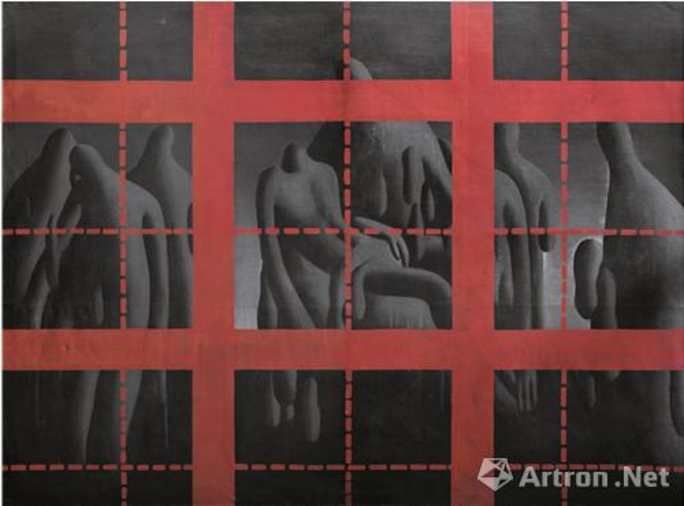

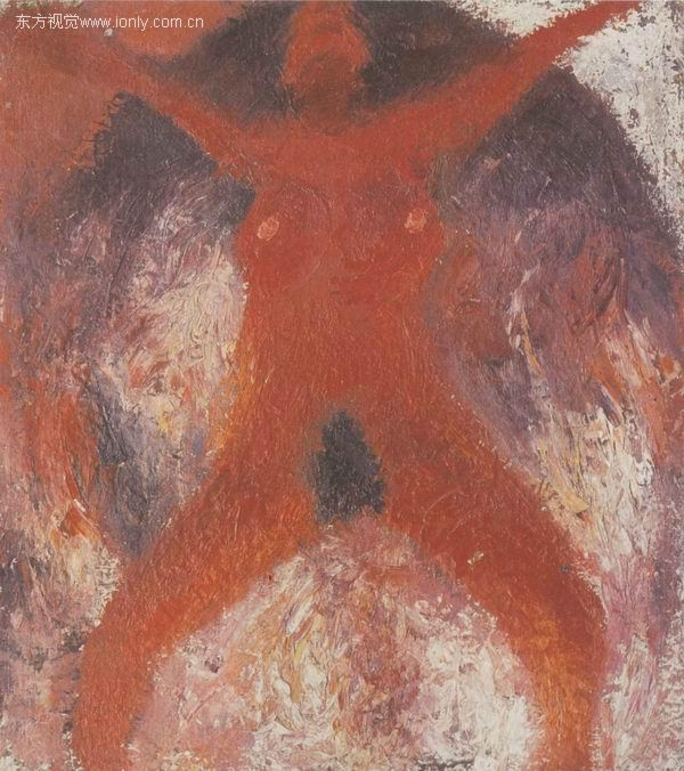

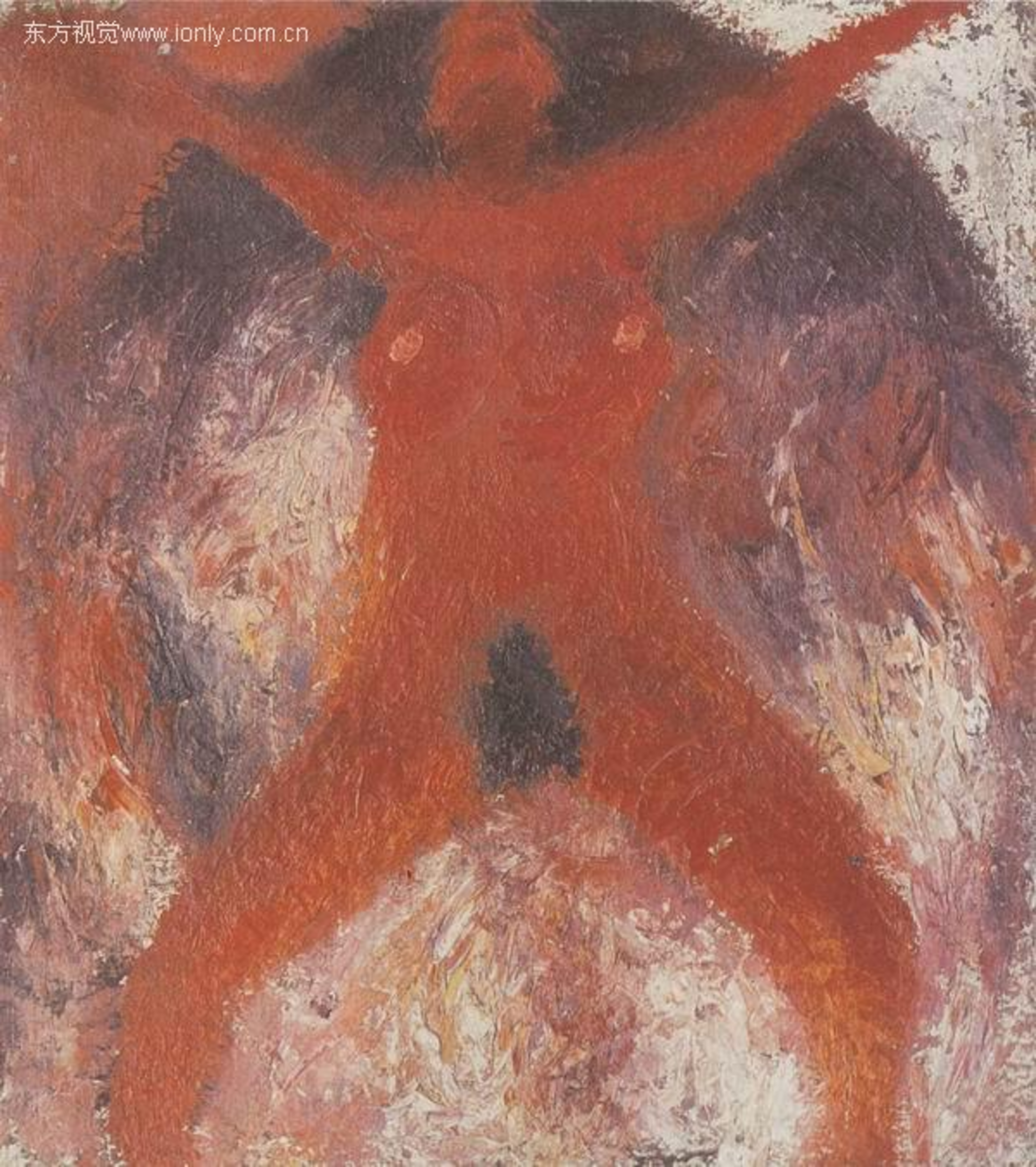

En s’identifiant à l’Übermensch dans Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, Wang Guangyi voulut intégrer l’irrationalité dans la « Peinture rationnelle », en produisant ses premières séries de tableaux, comme La Terre arctique(《凝固的北方极地》) en 1985 et Le Postclassicisme (《后古典系列》) en 1986. Il adopta aussi certaines transformations morphologiques dans sa description des êtres humains, puis se convertit à une représentation beaucoup plus abstraite en décomposant des symboles empruntés de l’art occidental, comme les séries ultérieures La Raison noire(《黑色理性系列》) en 1987 et La Raison rouge (《红色理性系列》) entre 1987 et 1988.

Agrandissement : Illustration 5

L’ambition du groupe du Nord ne résumait pas seulement à la peinture, Wang Guangyi et ses amis rêvaient également de transformer la réalité en établissant leur influence dans le milieu de l’art. Le premier objectif était d’écrire une nouvelle histoire de l’avant-garde chinoise. Le groupe maintint des échanges fréquents avec les revues d’art de Beijing, et chercha activement à collaborer avec le critique d’art Gao Minglu (高名潞). Wang Guangyi était également très actif dans la mise en réseau des artistes d’avant-garde dispersés dans les provinces. En profitant de sa nouvelle fonction dans l’Association des artistes de Zhuhai, dans le sud de la Chine, il initia en 1986 une rencontre importante pour réunir les groupes de jeunes artistes dans les différentes régions. Cette réunion devint une manifestation collective des nouvelles générations d’artistes pour légitimer leur esprit d’avant-garde.

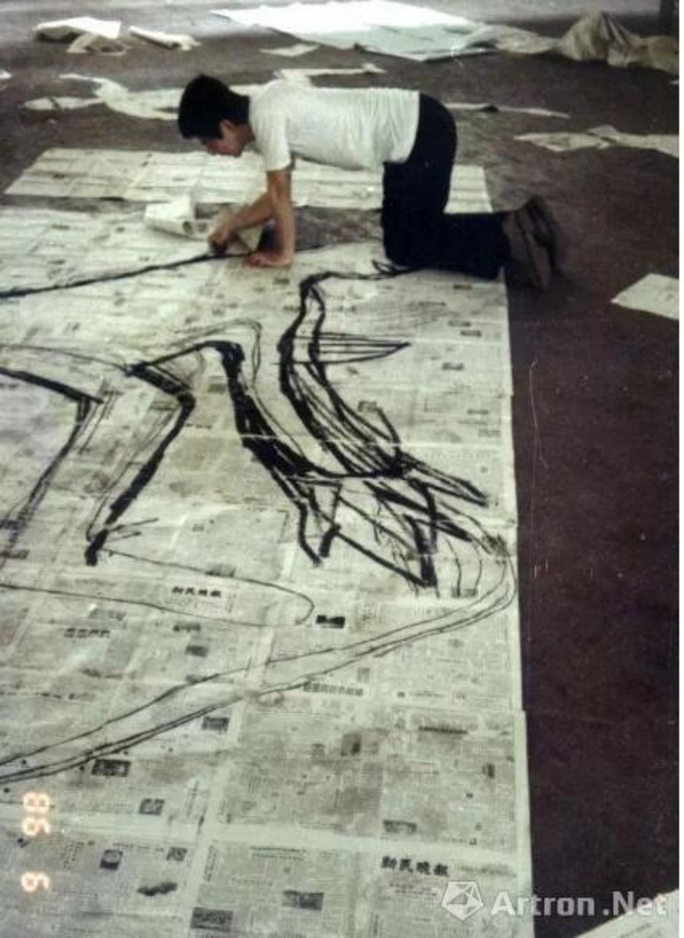

Si le groupe du Nord nous laisse voir l’ambition culturelle et sociale de certains jeunes artistes, nous constatons que dans le sud de la Chine, un autre groupe d’artistes procéda à une reconsidération de la place des artistes chinois par rapport à l’histoire de l’art du 20e siècle. Leur démarche était teintée, dans une certaine mesure, d’un ton nihiliste. Fondé par Huang Yongping en 1983, le groupe Xiamen Dada chercha tout simplement à détruire la notion d’art, ainsi que le statut conventionnel de l’artiste. Diplômé en 1982 de l’Académie nationale des beaux-arts, Huang Yongping était retourné dans sa ville natale de Xiamen, dans la province du Fujian (sud-est de la Chine). Le groupe Xiamen Dada réfutait toute expression émotionnelle démesurée, tout en invitant l’artiste à remettre en cause son statut comme créateur, comme l’évoqua Huang Yongping : « Quand j’étudie le Zen, c’est simplement pour ne pas devenir un bouddhiste.[6] »

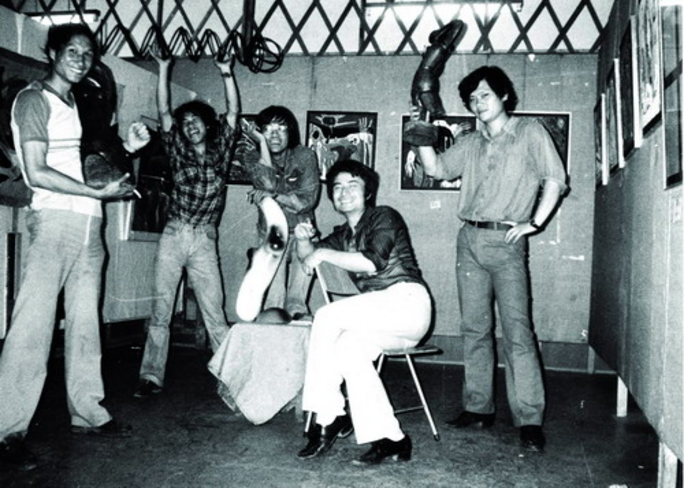

Agrandissement : Illustration 7

Huang Yongping réfléchit sur les rapports des artistes chinois par rapport à l’histoire de l’art du 20e siècle. En revisitant la notion d’originalité, il compara l’exposition du peintre maître chinois Zao Wouki d’un côté, et de l’autre côté, l’exposition de l’artiste américain Rauschenberg, organisées toutes les deux en Chine respectivement en 1983[7] et 1985, pour s’interroger sur la difficulté d’une réconciliation entre l’art chinois et la modernité artistique occidentale. Aux yeux de Huang Yongping, l’accomplissement de Zao Wouki en Occident démontrait plutôt les rapports de force entre la culture chinoise et la culture occidentale : « Pour ceux (les artistes occidentaux) qui cherchent à comprendre la notion de modernité en se référant à la civilisation orientale, ils font souvent appel au Yi-King, aux pensées de Lao Zi et de Zhuang Zi, au bouddhisme ou au Zen pour trouver leur réponse. Cependant, selon moi, les conclusions qu’ils pourraient en tirer ne sont souvent pas pertinentes, puisque leurs recherches s’éloignent paradoxalement de ce qui est réellement important et fondamental dans la civilisation orientale. Le raisonnement de ces artistes (occidentaux) s’inscrit encore dans un registre esthétique et formaliste. Or, une telle perspective est trompeuse, parce que les notions telles que la Voie ou le Zen ne pourraient tout simplement pas être traduites dans un registre esthétique ou formaliste.[8] »

Dès 1985, Huang Yongping s’engagea dans la destruction du statut de l’artiste et de l’objet d’art, jusqu’au point de transgresser les frontières des habitudes de réception du public. La disparition du sujet-créateur fut par exemple illustrée par la série Non-expression (《非表达系列》) dans laquelle l’artiste créa des tableaux en se servant de couleurs, de matières et de compositions déterminées par un dé jeté arbitrairement sur une table de rotation, celle-ci assemblée selon le schéma du Yi-King. L’ensemble des dispositifs agit comme une loi universelle qui reçoit des signes émis spontanément par le dé. La mise en disparition du statut de l’œuvre d’art se concrétisa dans un projet réalisé le 23 novembre 1986, devant le palais de la culture de la ville de Xiamen. Le groupe Xiamen Dada brûla ses œuvres devant l’entrée de l’institution en déclarant « Dada est mort, que le feu prenne garde ! ». Pour avoir jeté au feu ses propres créations, Huang Yongping rajouta plus tard que le marché de l’art n’existait pas encore en Chine dans les années 1980, ce qui permit aux artistes (chinois) de détruire leurs œuvres sans aucun scrupule[9] ». En décembre 1986, le groupe Xiamen Dada conçut encore un « faux » projet d’exposition pour le Musée d’art de la province du Fujian. En remplaçant les œuvres présentées par des objets trouvés dans la rue, le projet s’interrogea sur le rôle conventionnel de l’institution artistique et les habitudes de réception du public. Évidemment, en Chine, une telle exposition fut immédiatement fermée après son ouverture.

Agrandissement : Illustration 9

La tentation de l’irrationalité

Pour la plupart des artistes chinois des années 1980, la recherche de la subjectivité fut une façon de se reconnaître en tant qu’individu pour se débarrasser de leur identité collective. Certains artistes assumèrent cette recherche en se plongeant dans l’univers de l’imaginaire et de l’irrationalité. La « Nouvelle peinture figurative » (新具象绘画), un groupe fondé par certains artistes dans les régions du sud-ouest de la Chine, tenta d’explorer l’univers de l’inconscient et de l’intuition, en mettant en scène des rêveries et des fantasmes des artistes, ainsi que leurs hantises et leurs tourments.

Agrandissement : Illustration 10

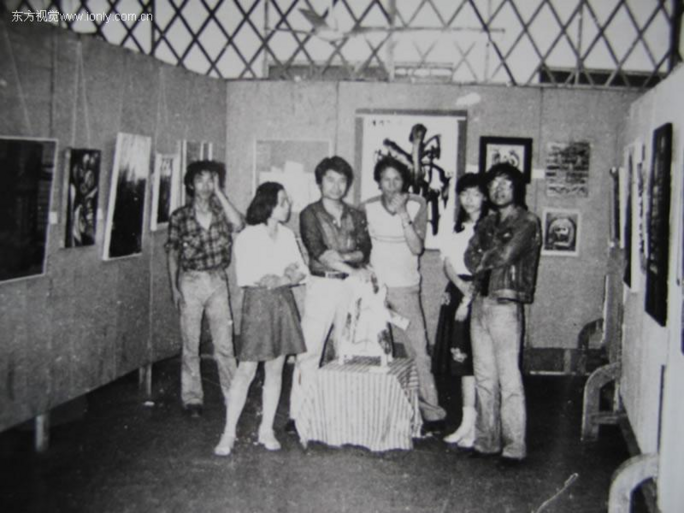

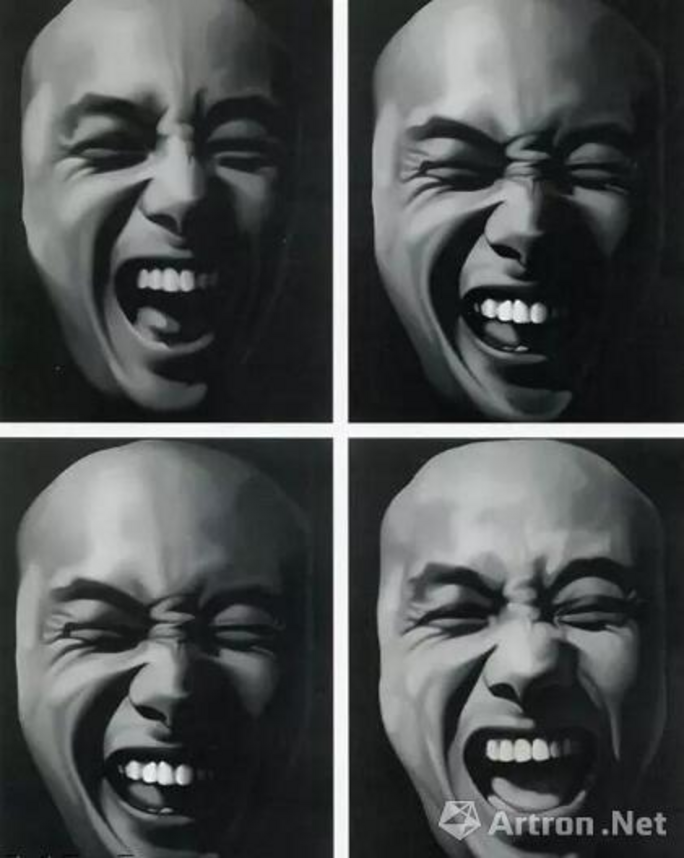

Vers le milieu des années 1980, dans les provinces du sud-ouest de la Chine comme le Yunnan et le Guizhou, certains jeunes artistes et poètes tâtonnaient pour trouver de nouvelles expressions artistiques. Loin des métropoles comme Beijing et Shanghai, ils devaient mobiliser leur réseau pour se faire connaître par le milieu de l’art. En juin 1985, une exposition intitulée Yunnan-Shanghai : la nouvelle peinture figurative (《云南、上海:新具象》) eut lieu dans un palais de la culture de Shanghai, en présentant nombre de tableaux d’artistes venus du Yunnan. Composé de Zhang Xiaogang (张晓刚), Mao Xuhui (毛旭辉), Pan Dehai (潘德海) et d’autres artistes résidant dans le Sud-ouest, le groupe des artistes du Sud-ouest (西南艺术群体) prit forme à l’issue de l’exposition. La création du groupe fut marquée par une variété de styles et de démarches, allant de tableaux à l’huile à des dessins et des collages. Une imagination riche en intuition primitive se dégageait de leurs tableaux dont certaines émotions « agressives » firent même reculer des visiteurs qui étaient auparavant habitués à un langage pictural plus conventionnel.

Pour les artistes du Sud-ouest, l’idée de la « Nouvelle peinture figurative » consistait à résister aux tendances alors à la mode dans le milieu de l’art vers le milieu des années 1980, c’est-à-dire un réalisme figuratif d’un côté et de l’autre côté, un courant de peinture de plus en plus abstrait. Certains artistes du Sud-ouest dirent ainsi : « La peinture réaliste paraît de plus en plus artificielle, jusqu’au point de ne pouvoir plus délivrer aucune vérité. Tandis que le langage de l’art abstrait vise une pureté excessive, en finissant par se piéger dans une expression extrême froide[10]. » Pour les jeunes artistes du Sud-ouest, la « Nouvelle peinture figurative » prétend « démontrer le monde de chaos tel quel dans sa totalité : c’est-à-dire une réalité née de rapports réciproques d’hommes et d’objets, dans un labyrinthe d’osmoses mutuelles, d’enchevêtrements et de positionnements complexes mal placés. Bref, c’est une réalité qu’aucune logique ne pourrait traduire. […] La ‘Nouvelle peinture figurative’ représente donc la vivacité de la culture locale du Sud-est, ses aspects naturalistes, mystiques et fantastiques caractéristiques de cette région reculée.[11] »

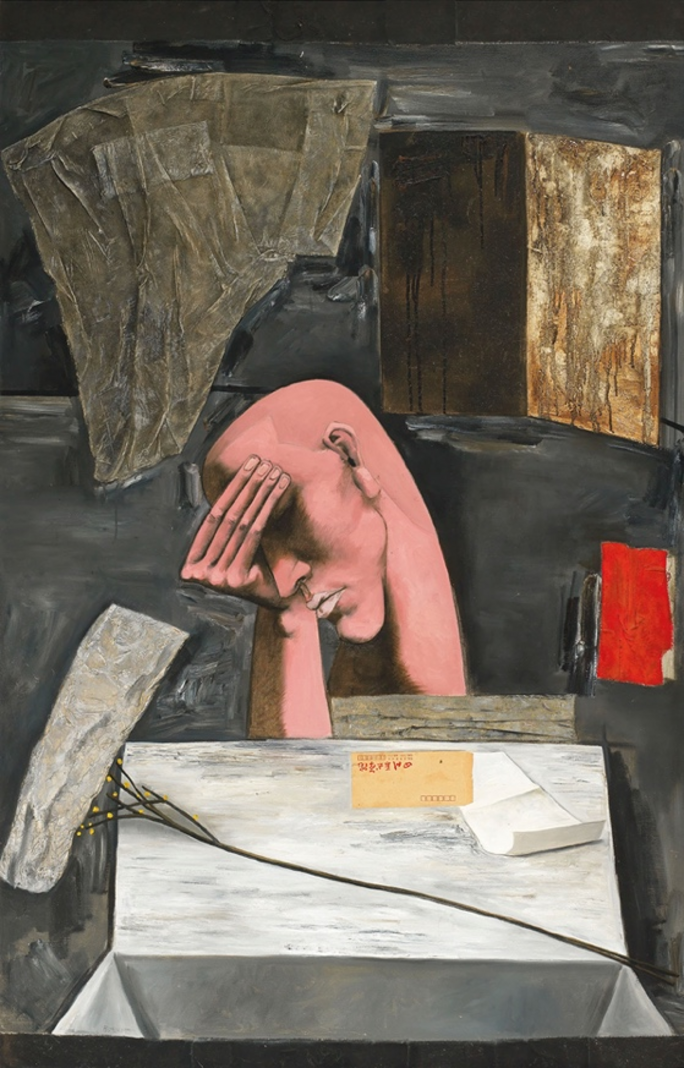

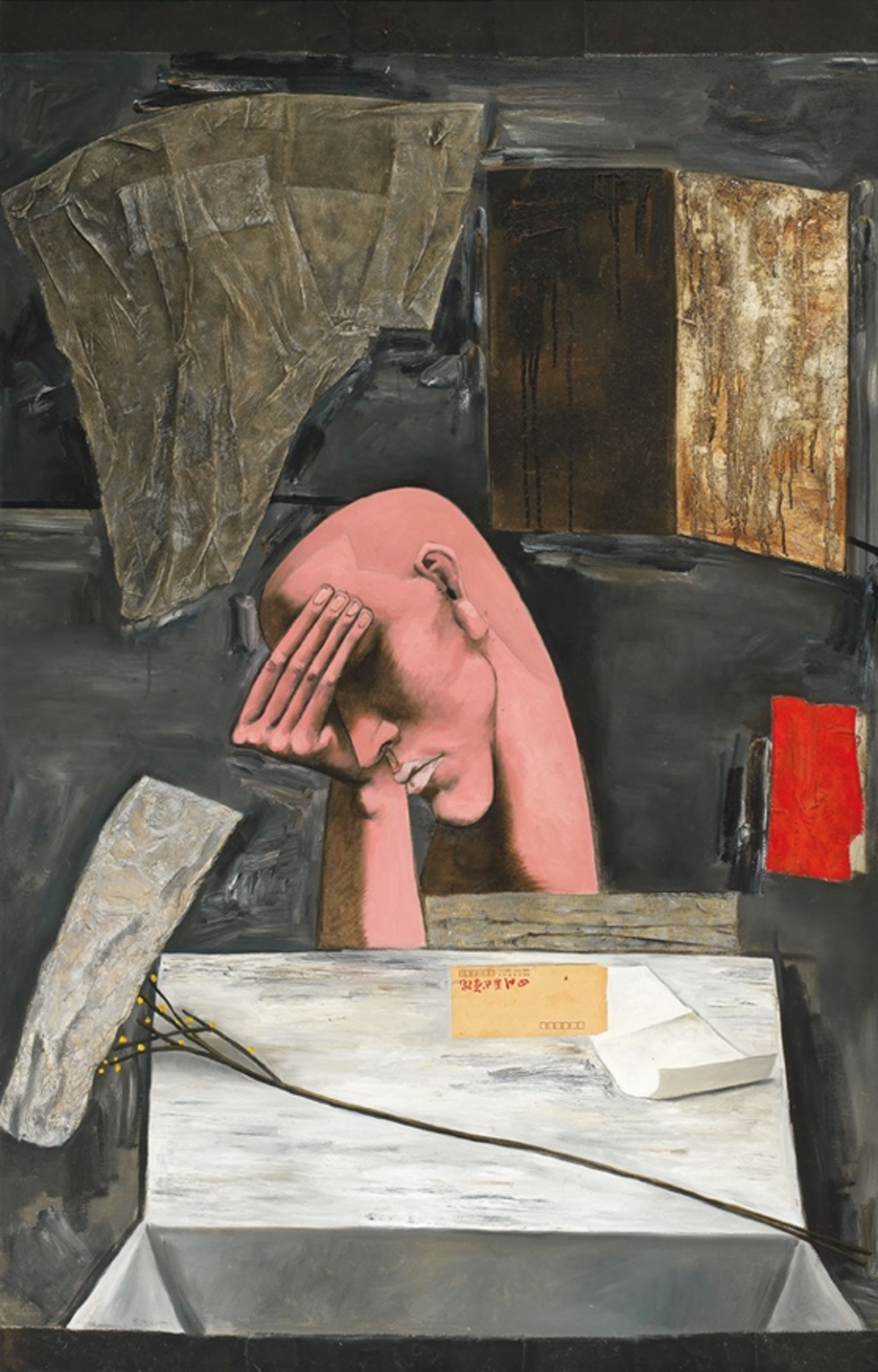

Agrandissement : Illustration 12

La création du groupe du Sud-ouest revêt un ton primitif, délivrant parfois des émotions violentes. À cette époque, une telle expression brutale était rarement vue dans le travail des artistes chinois issus de grandes villes. Après l’exposition Yunnan-Shanghai : la Nouvelle peinture figurative, Mao Xuhui écrivit ainsi dans une lettre : « Je peux sentir que le public a eu des difficultés à accepter notre exposition. Les gens se reculent devant nos tableaux, dans lesquels ils ont perçu quelque chose de menaçant comme l’intuition, le chaos et la force primitive.[12] » Dans une certaine mesure, l’environnement géographique pourrait avoir contribué à renforcer la vivacité de la création des artistes du sud-ouest, notamment la culture ethnique locale. Dans les yeux du critique d’art Gao Minglu, qui interpréta la position du groupe du sud-ouest dans une vision globale sur le processus de la modernisation en Chine. « Ces artistes ne sont pas des partisans régionalistes, bien au contraire, ce sont des peintres expressionnistes qui connaissent à fond leur philosophie de la vie. » Selon Gao Minglu, le groupe du Sud-ouest représentait une tendance de contre-modernisation dans le contexte socioculturel de la Chine des années 1980. Ces artistes perçurent un certain esprit d’élite dans le travail des artistes de grandes villes, notamment une attitude de supériorité dégagée de leur langage plastique de plus en plus intellectualisée. En explorant l’imaginaire et l’irrationalité, les artistes du groupe du sud-ouest cherchèrent donc à reconstruire leur intégralité à travers l’intemporalité de la déraison, pour résister au processus envahissant de la modernisation des années 1980.

Agrandissement : Illustration 13

À la recherche de l’autonomie artistique

Moins ambitieux dans la vision sociale et historique, sans désir de s’abandonner à l’emprise de l’irrationalité, certains individus et groupes d’artistes des provinces du Zhejiang (est de la Chine) et du Guangdong (sud de la Chine) s’intéressèrent davantage au fonctionnement de la société et à la perception du public. Ces recherches relevaient d’un langage beaucoup plus conceptuel en mettant la priorité sur l’autonomie de la démarche artistique, en s’opposant à toute subordination de l’art à des causes plus élevées, comme la philosophie, la morale ou la société.

En décembre 1985, l’Académie nationale des beaux-arts organisa une exposition intitulée Nouvel espace 85 (《85新空间展览》), présentant les créations de douze étudiants. Zhang Peili (张培力), le principal organisateur, déclara son intention pour l’exposition de réfuter toute tentative de se servir de l’art comme un véhicule pour transmettre les idées philosophiques d’un côté, et de l’autre côté, comme un médium pour évoquer l’impact culturel sur la société. Il s’opposait également à la « Peinture rationnelle » proposée par le groupe du Nord, en y décelant une ambition démesurée qui risquerait de faire perdre l’autonomie des artistes. Pour Zhang Peili, la fonction de l’art consistait à s’attaquer, à travers son pouvoir normatif, aux clichés et aux stéréotypes de la société. Les artistes de l’exposition Nouvel espace 85s’interrogèrent également sur la pertinence de la définition d’art et de non-art, dans l’attente de repousser plus loin les contraintes conceptuelles sur la création, ce qui pouvait contribuer, selon eux, à renouveler notre regard sur la société[13].

La position de Zhang Peili le conduisit à créer avec Geng Jianyi (耿建弈) et d’autres artistes le groupe de l’Étang (池社) en 1986. Les membres du groupe se réclamaient « descendants de Duchamp » en défendant l’autonomie du langage artistique. Zhang Peili a ainsi écrit en 1987 dans le manifeste du groupe de l’Étang : « Notre création est sérieuse, et nous recherchons la discipline et la puissance pour réunir nos idées dispersées et même présomptueuses. Notre notion d’art fera fuir des formes d’expression frivoles, celles-ci sont plutôt des productions maniérées de la culture du ‘petit bourgeois’.[14] » Le travail du groupe de l’Étang dépassait le seul support de la peinture en incluant des projets conceptuels, des performances et des installations. La démarche des artistes de l’Étang, caractérisée par une forte volonté de l’autonomie, se distinguait de celle de la plupart des groupes d’avant-garde de cette époque, ce qui donna une place particulière au groupe de l’Étang dans les mouvements de 85, tout en renforçant le statut de l’Académie nationale des beaux-arts en tant que foyer de la « 85 New Wave ».

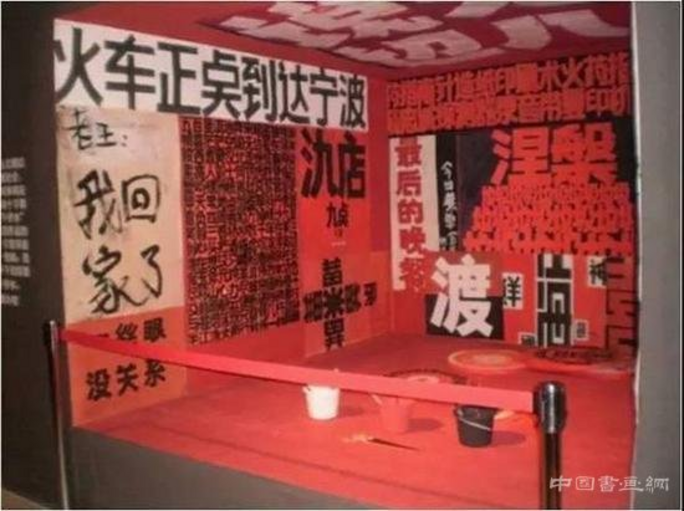

Tout seul, Wu Shanzhuan (吴山专) était aussi l’un des artistes pionniers qui réfléchissaient sur l’autonomie du langage artistique. Diplômé de l’Académie nationale des beaux-arts en 1986, il s’intéressa aux théories du structuralisme alors à peine introduites en Chine. Il prit le langage comme matériau et travailla sur les rapports entre les idéogrammes et les syntaxes, en se réappropriant les éléments visuels de la Révolution culturelle, pour s’opposer à toute tentative d’intellectualiser le processus de la création. L’artiste créa ainsi la série Humour rouge (红色幽默). Gao Minglu a décrit Wu Shanzhuan comme l’un des premiers artistes chinois à explorer l’univers des symboles de la culture chinoise. Wu Shanzhuan se considérait comme un mathématicien[15]. En reprenant les notions structuralistes de signifiant et de signifié, il tenta d’interroger les rapports conventionnels entre l’œuvre d’art et sa réception dans le contexte spécifique chinois. Persuadé que l’art ne devrait se soumettre à aucune contrainte extérieure, l’artiste défendit également son autonomie contre toutes sortes d’impératifs historique, philosophique ou moral pour conserver sa propre vitalité.

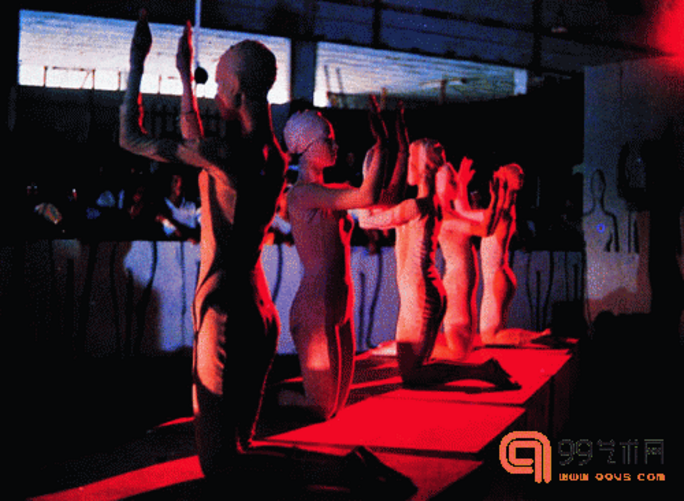

Dans la province du Guangdong, un groupe d’artistes constitua le « Salon des artistes du Sud » (南方艺术家沙龙) en 1986 à Guangzhou. L’idée initiale du Salon consista à souligner la priorité de l’expérience dans le processus de création, tout en défendant l’égalité de la démarche des artistes pour assurer la diversité de la création. Le Salon s’organisa de manière plutôt libre, sans manifestation ou programme préétabli, en mettant l’accent sur la performance pour répondre à la question suivante : comment le vécu permettrait-il à l’artiste de dépasser sa propre raison pour qu’il se plonge dans l’origine de la vitalité ? Le « Salon des artistes du Sud » ressembla davantage à une communauté d’artistes dont l’objectif n’était pas de définir une certaine notion d’art, mais plutôt de fournir un terrain empirique dans lequel chaque artiste pourrait réfléchir librement sur ses propres expériences et sa démarche particulière. Proches de Hong Kong, les artistes du Salon pouvaient recevoir plus facilement les influences de l’Occident. Loin du centre politique de Beijing, ils étaient également préservés des quêtes de pouvoir ou de visibilité, ce qui donna une touche beaucoup plus individualiste à leur création.

Lecture complémentaire I :

Les critiques d’art chinois Li Xianting et Gao Minglu

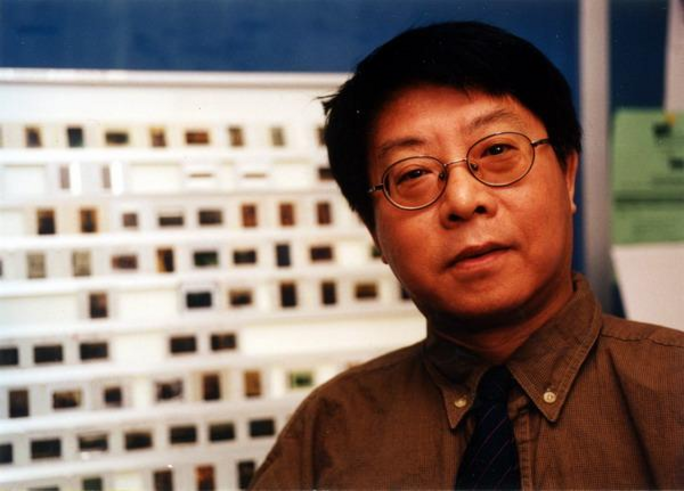

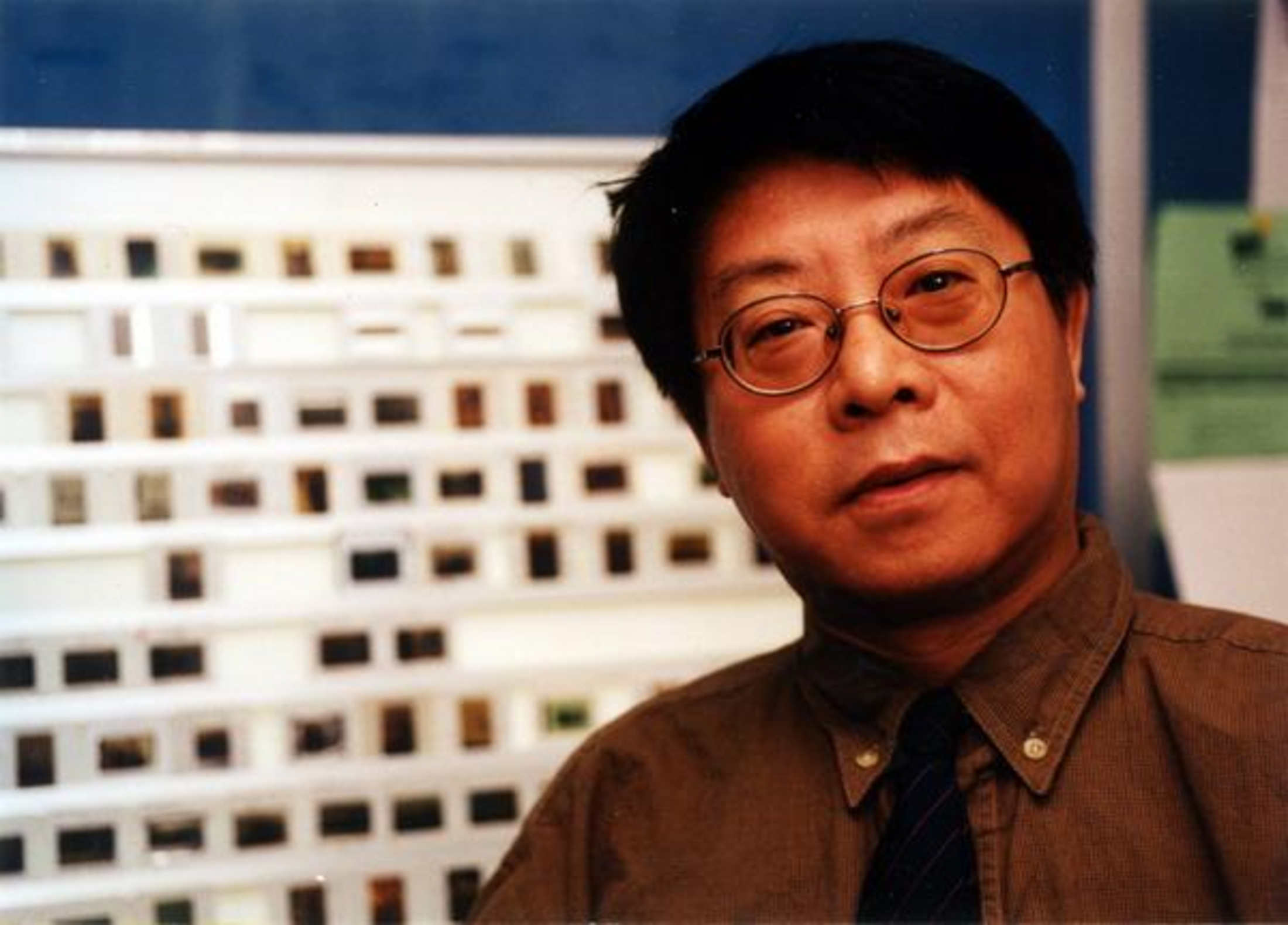

Les critiques d’art ont joué un rôle vital dans la reconnaissance et la diffusion de l’avant-garde en Chine, notamment pendant les années 1980, représentés par Li Xianting (栗宪庭) et Gao Minglu (高名潞). C’était grâce au soutien de Li Xianting (né en 1949), qui était alors rédacteur de la revue officielle Beaux-arts (《美术》) que le tableau Pourquoi (《为什么》) de Gao Xiaohua a établi sa première visibilité, devenant l’œuvre représentative de la peinture des cicatrices au début des années 1980. C’est aussi Li Xianting qui a présenté pour la première fois le groupe des Étoiles dans la revue Beaux-arts pour faciliter la reconnaissance du système de l’art officiel des nouveaux mouvements artistiques. Baptisé comme le « parrain de l’avant-garde chinoise », Li Xianting est surtout connu pour sa position militante revendiquant avant tout l’indépendance, voire la contestation des artistes chinois, ce qui a souvent suscité des reproches du milieu de l’art en Chine. Au début des années 1990, Li Xianting a notamment accusé le statut de l’avant-garde chinoise sur la scène internationale comme un « rouleau de printemps », c’est-à-dire une forme d’expression exotique, non artistique. Or, la stratégie de Li Xianting consiste juste à mettre en avant la contestation pour promouvoir les artistes chinois, ce qui constitue le côté paradoxal du critique d’art.

Gao Minglu (né en 1949) est l’un des acteurs principaux des mouvements de 85. En collaborant avec l’artiste Wang Guangyi, il est devenu l’un des principaux intervenants pour réunir les pratiques disparates de jeunes artistes dans les différentes provinces vers le milieu des années 1980. L’intérêt de Gao Minglu en tant que critique d’art consiste à intégrer l’avant-garde chinoise dans le discours de l’histoire de l’art du 20e siècle. Il est aussi l’un des organisateurs principaux de l’exposition incontournable China/avant-garde de 1989. Depuis 1991, il s’est installé aux États-Unis et a obtenu le doctorat en histoire de l’art à l’Université de Harvard. Gao Minglu a organisé une série d’expositions importantes aux États-Unis pour établir la visibilité de l’avant-garde chinoise. Intéressé davantage par la spécificité du langage artistique interprété par les artistes chinois, Gao Minglu a créé les notions comme « maximalisme » (极多主义) et « école de yi » (意派, yipai) pour décrire l’originalité de l’avant-garde chinoise, mais cette catégorie de critique « propre » à la Chine reste encore floue et vague pour les historiens et critiques d’art occidentaux.

Agrandissement : Illustration 21

Les positions de Li Xianting et de Gao Minglu révèlent dans une certaine mesure le paradoxe permanent dans l’interprétation de l’avant-garde chinoise, c’est-à-dire une confrontation de la définition de l’avant-garde chinoise vacillant toujours entre le militantisme et l’exceptionnalisme culturel.

Lecture complémentaire II :

Zao Wouki

Zao Wouki (赵无极) (1 février 1920 - 9 avril 2013) est un célèbre peintre moderne chinois naturalisé français en 1964. Né à Pékin d’une très ancienne famille dont l’origine remonte à la Dynastie Song (environ 10e -12e siècle), Zao Wouki fut passionné à l’art traditionnel grâce à la collection familiale. Il dessina et peignit dès l'âge de dix ans.

Zao Wouki entra à 14 ans à l'école des beaux-arts de Hangzhou où certains professeurs ont été formés aux Beaux-Arts de Paris. Très vite, il ressentit le besoin de s’éloigner de la peinture traditionnelle et académique pour chercher ailleurs une autre forme d’inspiration. Des cartes postales et revues de mode rapportées par son oncle de Paris l’inspirèrent et il fut ainsi en contact avec Paul Cézanne, Amedeo Modigliani et Auguste Renoir.

En 1946, le jeune artiste fut déjà exposé au musée Cernuschi par Vadime Elisseeff qui avait ramené de son voyage en Chine une vingtaine de ses toiles. En 1948, avec le soutien de son père banquier, le peintre quitta son pays avec sa première femme pour débarquer à Marseille. Arrivé à Paris, Zao Wouki apprit le français à l’Alliance française et fréquenta l’académie de la Grande Chaumière. En 1948, Zao Wouki remporta le premier prix d’un concours de dessin et sa première exposition parisienne eut lieu l’année prochaine à la galerie Greuze. Depuis 1957, Zao Wouki participa au Salon de mai où il exposait jusqu’en 1978.

L’œuvre de Zao Wouki est vaste. Après les peintures réalistes de ses premiers tableaux qui sont surtout des portraits, des natures mortes et des paysages (1935-1949), il fut rattaché, dans les années 1950, à la nouvelle École de Paris, avec notamment des huiles sur toiles de grands formats inspirées de Paul Klee, puis à l’abstraction lyrique dans les années 1960, des encres de Chine, des calligraphies. En 1964, il obtint la nationalité française grâce à André Malraux. Très vite apprécié en Occident, ami de Pierre Soulages, de Joan Miró, de Henri Michaux, Zao Wouki est reconnu par son propre pays vers 1983. Cette année, il fut accueilli à Beijing où ses œuvres étaient exposées à la Galerie nationale de Chine.

La France lui rendit hommage à plusieurs reprises. Il fut nommé grand Officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre national du Mérite, officier des Arts et des Lettres. En 1981 une grande rétrospective de son œuvre est présentée aux Galeries nationales du Grand Palais à Paris. L’exposition fut reprise dans cinq musées japonais, à Hong Kong, puis à Singapour. En 1995, il créa une œuvre originale lorsque la Poste a émis un timbre-poste en son honneur.

[1] Yongping HUANG (黄永砯). « Xiamen dada : yizhong houxiandai ? » [Xiamen Dada : une sorte de post-modernisme ?] (《厦门达达——一种后现代?》). Zhongguo meishubao [Fine Arts in China] (《中国美术报》), No. 46, le 17 novembre 1986. p. 1-2.

[2] Guangyi WANG (王广义). « Women zhege shidai xuyao shenmeyang de huihua » [Quelle peinture attend-on de notre époque ?] (《我们这个时代需要什么样的绘画》). Jiangsu huakan [Revue d’art de Jiangsu] (《江苏画刊》), No. 4, 1986. p. 33.

[3] Qun SHU (舒群). « Beifang yishu qunti de jingshen » [L’esprit du groupe artistique du Nord] (《北方艺术群体的精神》). Zhongguo meishubao [Fine Arts in China] (《中国美术报》), No. 18, le 23 novembre 1985. p. 1.

[4] Qun SHU (舒群). « Wei beifang yishu qunti chanshi » [Explication sur les idées d’art du groupe artistique du Nord] (《为北方艺术群体阐释》). Yishu sichao [Pensées d’art] (《美术思潮》), No. 1, janvier 1987. p. 37-39.

[5] Ibid.

[6] Yongping HUANG (黄永砯). « Huang Yongping gei Yan Shanchun de xin » [Lettre de Huang à Yan Shanchun] (《黄永砯给严善錞的信》), datée janvier 1986, extrait du livre de Minglu GAO, The ‘85 Mouvement, an anthology of historical sources (《’85美术运动:历史资料汇编》), Vol. 1, Guangxi : Editions de la Presse de l’École normale de Guangxi, 2007. p. 510.

[7] En septembre 1983, Zao Wouki a été invité par l’Association nationale des artistes de Chine pour donner sa première exposition rétrospective en Chine après une trentaine d’années de séjour en France.

[8] Yongping HUANG (黄永砯). « Xiamen dada : yizhong houxiandai ? » [Xiamen dada : une sorte de postmodernisme ?] (《厦门达达:一种后现代?》). Zhongguo meishubao [Fine Arts in China] (《中国美术报》), le 17 novembre 1986.

[9] Yongping HUANG (黄永砯). « Huang Yongping gei Fan Di’an de xin » [Lettre de Huang à Fan Di’an] (《黄永砯给范迪安的信》), datée le 26 novembre 1986, extrait du livre de Minglu GAO, The ‘85 Mouvement, an anthology of historical sources (《’85美术运动:历史资料汇编》), Vol. 1, Guangxi : Editions de la Presse de l’École normale de Guangxi, 2007. p. 514.

[10] Les propos recueillis par Da Mao (大毛), membre du groupe de la Nouvelle peinture figurative. « Shengming de juxiang tushi : xinjuxiang » [L’iconographie de la vie : la nouvelle peinture figurative] (《生命的具象图式——新具象》), le 30 octobre 1986, op. cit. p. 321.

[11] Ibid.

[12] Xuhui MAO (毛旭辉). « Mao Xuhui gei Gao Minglu de xin » [Lettre de Mao Xuhui à Gao Minglu] (《毛旭辉给高名潞的信》), datée le 9 septembre 1986, op. cit. p. 313.

[13] Peili ZHANG (张培力). « Zhizao yiwei » [Créer le sens] (《制造意味》). Meishu sichao [Pensées de l’art] (《美术思潮》), No. 6, 1987. p. 37-38.

[14] Peili ZHANG (张培力). « Zhang Peili yishuguan » [Les idées d’art de Zhang Peili] (《张培力艺术观》), daté 1987, op. cit. p. 199.

[15] Shanzhuan WU (吴山专). « Monologue devant Manghai » [Confessions avant la mer aveugle] (《盲海前的自白》), daté 1986, op.cit. p.242.