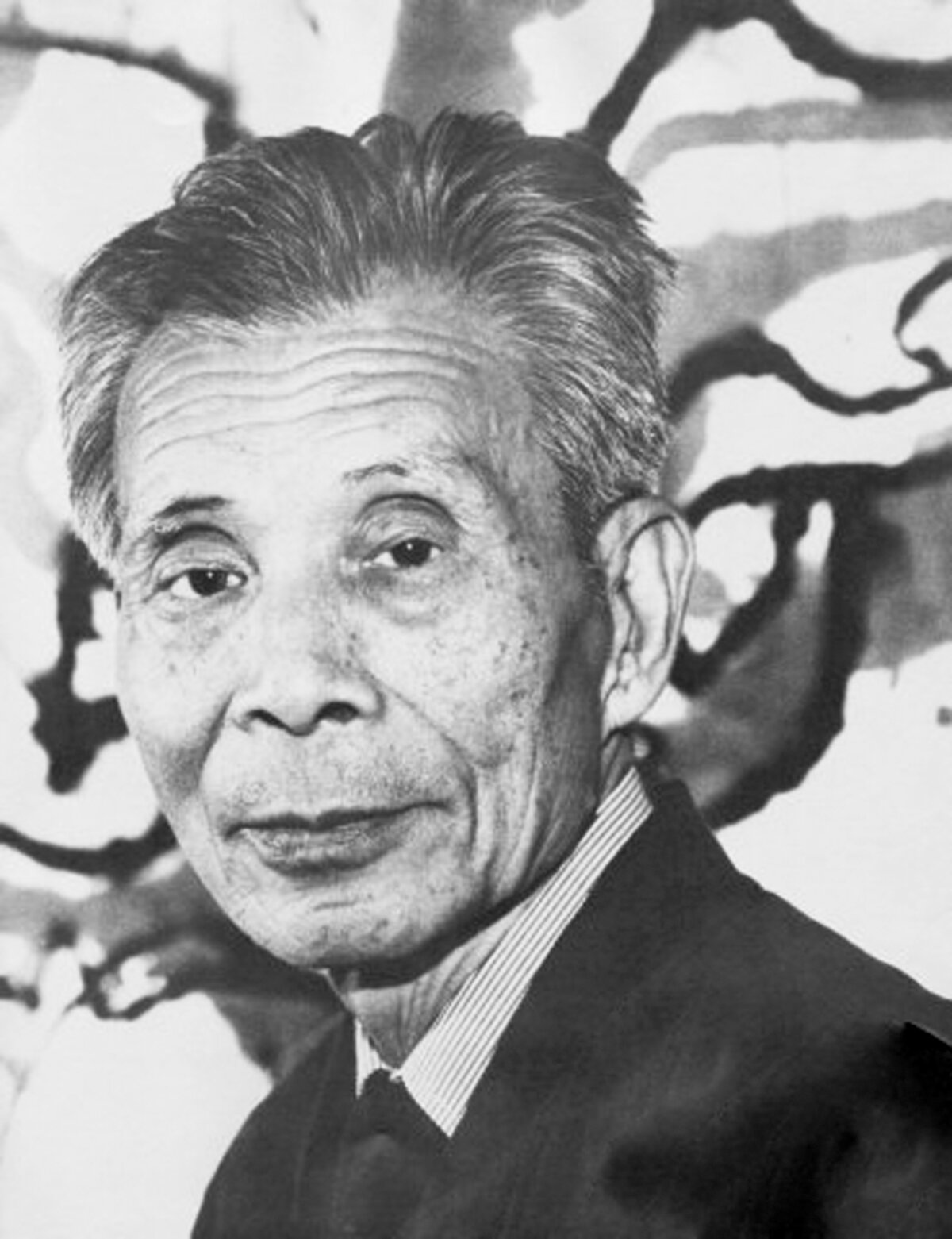

En même temps que les jeunes artistes du Sichuan et de Beijing apportaient un souffle libérateur à la peinture réaliste, la question de l’art abstrait devint dans les milieux académiques une question urgente à éclairer. Plus sophistiqué au niveau conceptuel, l’art abstrait aurait exigé davantage de justifications dans le milieu de l’art en Chine. Ceci pouvait susciter des risques de controverse et de conflit avec les autorités culturelles dont certains responsables s’opposaient fortement à l’abstraction. La stratégie des défenseurs de la liberté artistique consista donc à chercher un biais intermédiaire, en faisant appel à la beauté de l’art abstrait pour défier l’idéologie de l’art officiel. Un des défenseurs les plus connus fut l’artiste Wu Guanzhong (吴冠中). Ses trois articles publiés successivement au début des années 1980 jouèrent un rôle incontournable pour réintroduire l’art moderne occidental dans le système de l’art officiel.

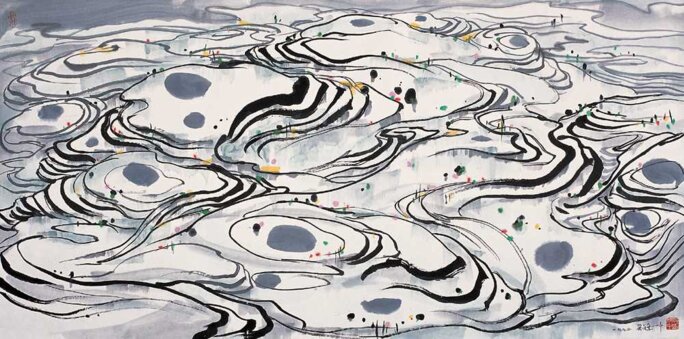

Agrandissement : Illustration 1

Aujourd’hui considéré comme l’un des initiateurs de l’art moderne en Chine, Wu Guanzhong (1919-2010) avait été camarade de Zao Wouki en France dans les années 1940. Il était rentré en Chine dans les années 1950 avec l’ambition d’introduire l’art moderne occidental dans la pédagogie artistique en Chine. À cette époque, plus proche de la recherche formaliste, Wu Guanzhong se trouvait souvent marginalisé dans le système de l’art officiel où dominait encore le réalisme socialiste. Il fallut attendre la fin de la Révolution culturelle, en avril 1979, pour que la première exposition rétrospective de Wu Guanzhong se tienne à la Galerie nationale des beaux-arts de Beijing, soit une reconnaissance tardive de la part du système de l’art officiel. Dès lors, Wu Guanzhong fut souvent sollicité par les écoles d’art chinoises pour donner des conférences et des séminaires sur l’art moderne occidental, en particulier l’impressionnisme. En 1979, il publia, à partir de ses exposés de séminaires, un article intitulé De la beauté formelle dans la peinture[1] dans la revue officielle Beaux-arts. Son objectif : s’interroger sur l’idéologie dominante de l’administration culturelle, c’est-à-dire l’art au service du peuple. Avec deux autres articles publiés successivement dans la même revue[2]– De la beauté abstraite et Le contenu détermine la forme ? – Wu Guanzhong se livra à un combat déterminé contre l’emprise de l’idéologie sur l’ensemble du système de l’art.

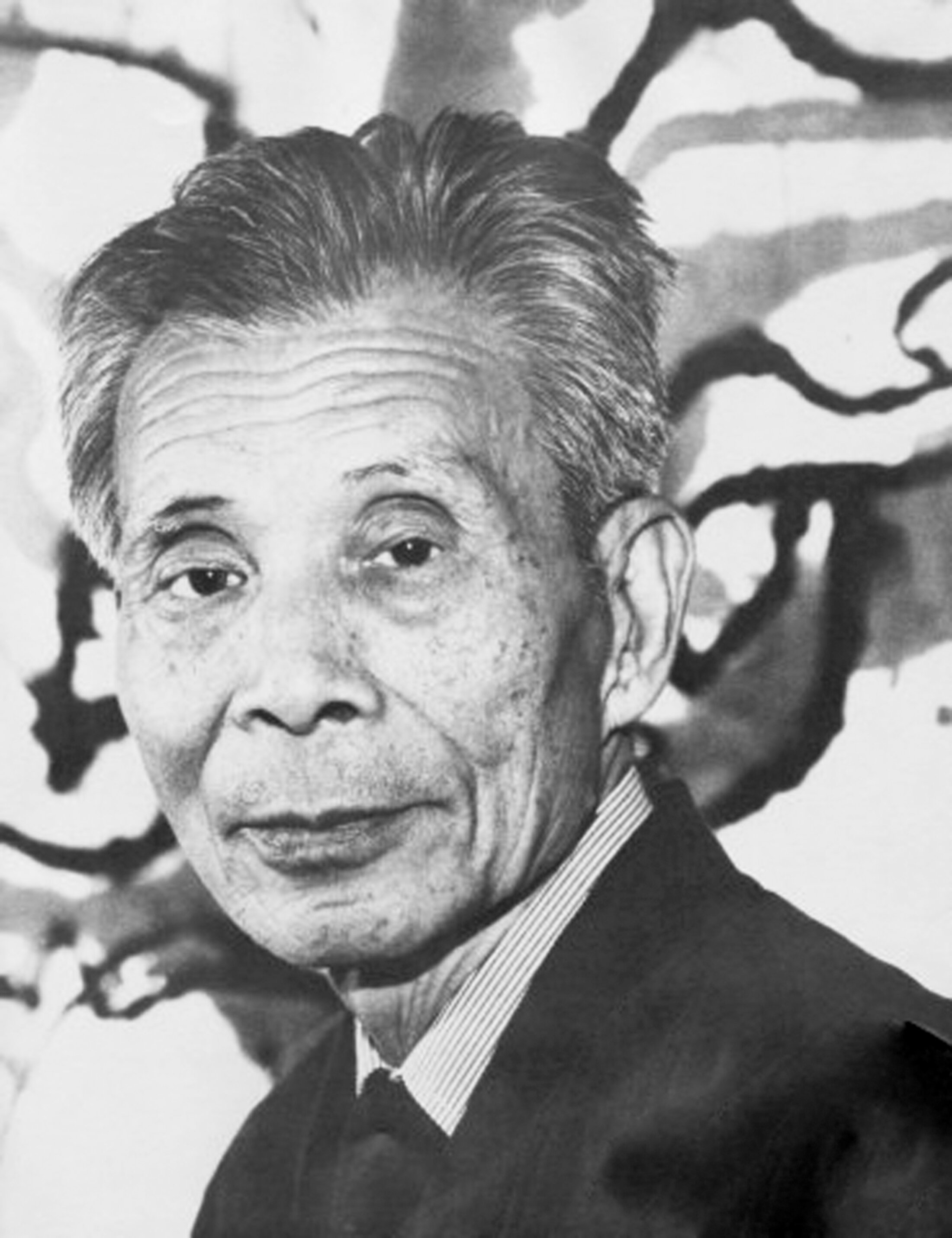

Agrandissement : Illustration 2

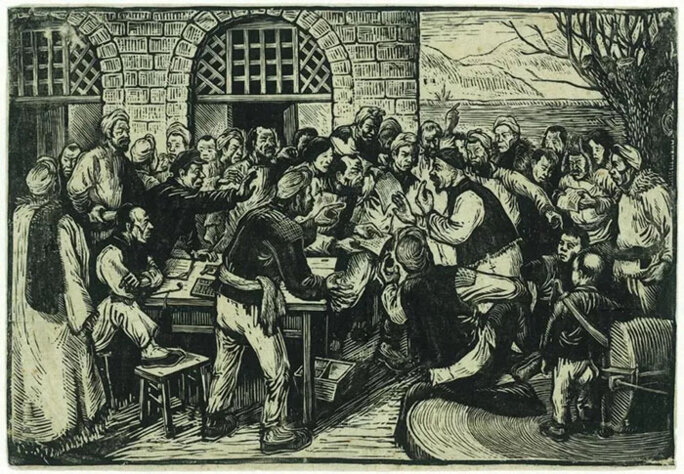

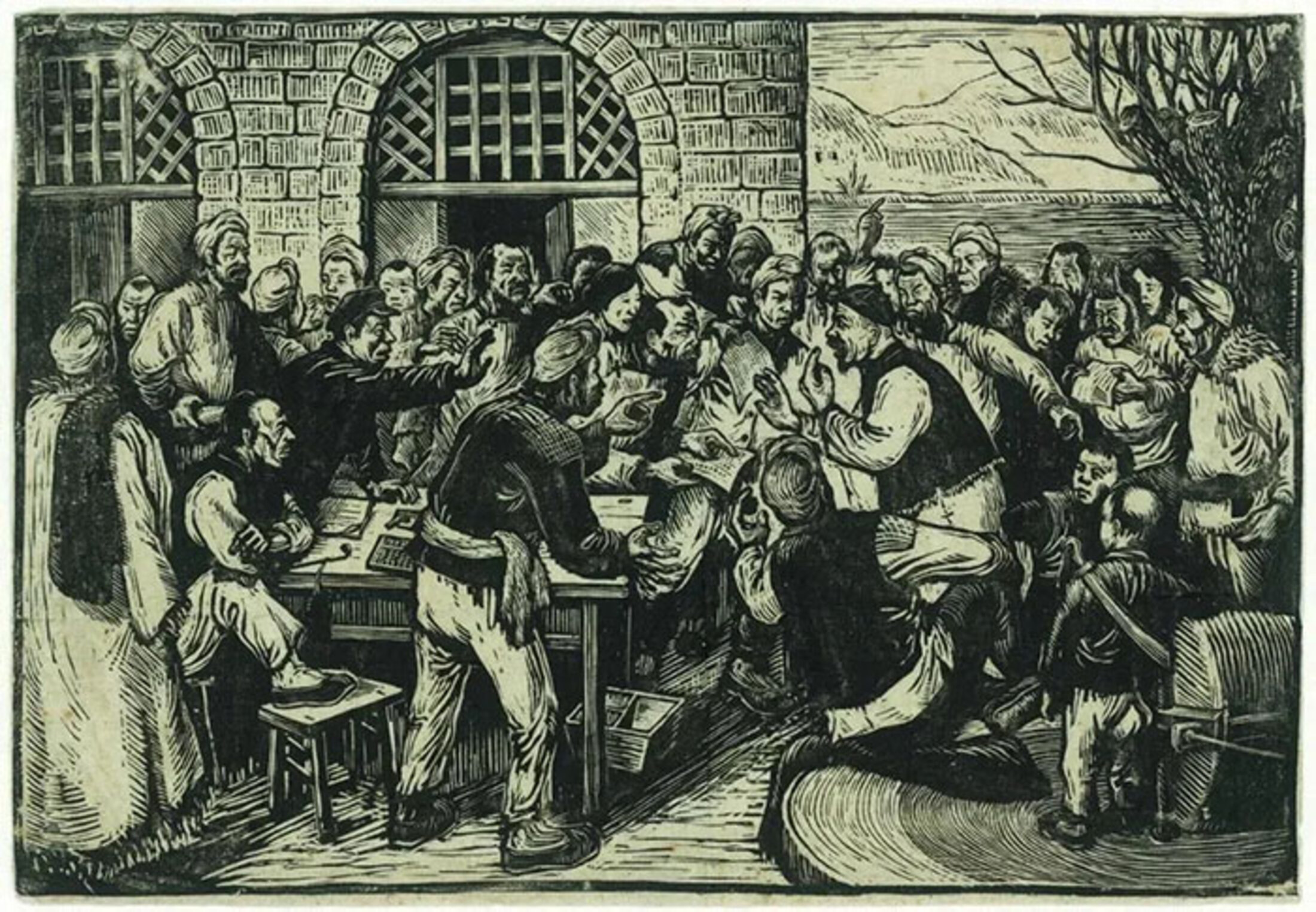

Au début des années 1980, l’impératif de l’art au service du peuple persistait encore dans l’esprit de la plupart des acteurs officiels, mais il faut néanmoins nuancer ses représentations. Par exemple, dans le cas de Jiang Feng, alors président de l’Association nationale des artistes et directeur de l’Académie centrale des beaux-arts, il avait une position plutôt ambivalente sur l’art. Il avait chaleureusement soutenu le groupe des Étoiles lors de sa première exposition en dehors de la Galerie nationale des beaux-arts, en considérant les artistes indépendants – exclus du système de l’art pour des raisons variées – comme des victimes de politiques culturelles élitistes. Mais dans le même temps, Jiang Feng s’opposait fermement à l’art moderne occidental, en particulier l’art abstrait et des artistes comme Picasso et Matisse. Étant lui-même un artiste graveur engagé, Jiang Feng avait une conviction, celle que l’art devrait servir le grand public pour ne pas se tarir dans un formalisme qui ne plairait qu’à un public restreint. C’est ainsi que Jiang Feng prit une position manifestement opposée à celle de Wu Guanzhong, notamment ses articles valorisant l’art abstrait, en condamnant celui-ci comme une pratique bourgeoise frivole.

Les débats entre Wu Guanzhong et Jiang Feng démontrent l’état curieux de l’ouverture du milieu de l’art en Chine au début des années 1980. Les conflits entre les deux personnalités ne proviennent pas de pressions politiques extérieures, mais plutôt de leur compréhension divergente de ce que devrait être la modernité artistique dans le contexte chinois. Entre l’appel à la liberté individuelle à travers la recherche de la beauté formelle d’un côté, et de l’autre, le dévouement sincère pour sortir les masses de leur état inculte par la mobilisation artistique, on constate que ces deux aspirations ont toutes pris leur racine dans la réalité chinoise. Le décès inattendu de Jiang Feng en 1982 mit un terme à ses débats avec Wu Guanzhong, et l’art abstrait obtint finalement le soutien du système de l’art officiel. Cependant, les préoccupations de Jiang Feng sur la fonction de l’art au service du peuple n’avaient pas pour autant disparu, et refirent surface plus tard dans les débats sur le rôle de l’expression de soi dans le milieu de l’art en Chine.

Agrandissement : Illustration 3

L’art abstrait : une notion confuse

Même aujourd’hui, certains critiques d’art chinois tentent encore de remettre en cause la pertinence de la vision de Wu Guanzhong sur l’art abstrait, en évoquant notamment l’empreinte de ses expériences personnelles et l’impact du contexte historique sur ses conclusions. Par exemple, en soulignant que les propos de Wu Guanzhong sur la beauté formelle reposent sur une conception figurative de l’abstraction, les critiques d’art chinois auraient suggéré que le maître n’avait pas pris en considération les lois internes du langage abstrait du 20e siècle en Occident. Le critique d’art Wang Nanming (王南溟) a ainsi indiqué que pour le maître, « l’art abstrait devrait entretenir ses rapports avec la sensibilité du peuple ». Selon le critique d’art, le discours de Wu Guanzhong sur l’art abstrait devrait être recontextualisé pour mieux saisir le sens de ses propos. Wang Nanming souligna que « pour Wu Guanzhong, la notion d’art abstrait concerne plutôt une figuration abstraite, au lieu de l’abstraction en tant que telle, et c’est ainsi que le maître est passé à côté de ce qui est réellement de l’art abstrait.[3] » L’historien de l’art Lü Peng partagea ce constat en indiquant : « Les propos de Wu Guanzhong devraient être compris dans son propre contexte historique. Ses expériences personnelles laissent entendre la perception de sa génération d’artistes, qui a vécu les années 1960 et la Révolution culturelle. […] Son attaque contre la domination du contenu sur la forme est donc fondée avant tout sur sa répugnance pour l’époque totalitaire où toute revendication de la beauté formelle fut violemment réprimée, ce qui avait créé chez lui un sentiment d’antipathie contre toute répression de la liberté artistique, en particulier l’étouffement du beau.[4] »

Agrandissement : Illustration 4

S’agit-il dans le fond d’une stratégie du maître Wu Guanzhong pour insuffler de nouvelle conception de l’art dans le champ artistique en Chine, ou plutôt une position individuelle pour apporter une vision particulière sur l’art abstrait ? Une lecture précise des trois articles de Wu Guanzhong publié au début des années 1980 nous permet de reconsidérer le rôle du maître en tant qu’émancipateur majeur du milieu de l’art en Chine. En accordant à la beauté formelle une priorité absolue, Wu Guanzhong a pris l’émancipation sociale comme un élément intégral de sa défense pour l’art abstrait, notamment à une époque où l’aspiration vers le beau se révélait comme un besoin fondamental, partagé par tous les membres de la société. Néanmoins, l’obligation que le maître se donnait pour établir un pont entre l’art abstrait et le goût du grand public semble avoir encadré la notion d’abstraction dans un registre relativement étroit, ce qui révèle d’ailleurs la complexité de la réception de la notion d’abstraction dans le contexte socioculturel chinois.

Dans le premier article De la beauté formelle dans la peinture publié en mai 1979, l’auteur a valorisé l’autonomie des formes picturales en mettant en évidence les sensations apportées par la beauté formelle chez l’individu, tout en critiquant la manière de création dont le seul principe est de reproduire mécaniquement la réalité. Cette attaque visait précisément l’ancien modèle de l’enseignement des beaux-arts en Chine. En appelant au retour à la subjectivité, l’auteur souligna que l’attachement des artistes pour les formes, couleurs et lumières pourrait contribuer à établir leur originalité. Dans le second article paru en octobre 1980, De la beauté abstraite, Wu Guanzhong poursuivit sa pédagogie en précisant la spécificité de l’art abstrait pour le différencier de la représentation symbolique ou d’une création faussement abstraite, tout en soulignant l’omniprésence de la beauté abstraite dans notre vie réelle. Selon Wu Guanzhong, en capturant les éléments picturaux qui touchent nos sensibilités, la mise en scène des formes abstraites est une capacité instinctive des êtres humains. C’est ici que le maître vint à la notion de ressemblance – un critère d’évaluation depuis longtemps établi en Chine pour évaluer l’art – pour délimiter les frontières entre la figuration et l’abstraction. L’objectif était de mettre en valeur le beau dégagé d’une vision non figurative des choses, tout en affirmant la conception propre du maître sur l’art abstrait, c’est-à-dire une recherche quasiment scientifique sur les éléments formels de la représentation.

Wu Guanzhong affirma à plusieurs reprises dans son article son intention de ne pas calquer les courants abstraits occidentaux, mais de s’appuyer sur la spécificité du contexte chinois pour proposer une notion d’abstraction qui pourrait à la fois véhiculer la beauté abstraite universelle tout en s’enracinant dans la réalité socioculturelle chinoise. L’argumentation de Wu Guanzhong dans le second article prépara le terrain à son attaque contre l’idéologie du système de l’art officiel, duquel l’art abstrait, qui avait été qualifié de pratique dégradée, réservée à un petit nombre de bourgeois, avait été exclu. Dans son troisième article publié en mars 1981, Le contenu détermine la forme ?, l’auteur s’interrogea sur le bien-fondé du dogme de l’art socialiste pour libérer la représentation picturale de la narration étroitement politique ou littéraire. L’objectif ultime était de réintroduire et légitimer l’art moderne occidental auprès du système de l’art officiel en Chine.

Agrandissement : Illustration 5

La défense de l’art abstrait de Wu Guanzhong porta effectivement un coup sévère à l’enfermement du système de l’art officiel en Chine, mais dans quelle mesure le maître eut-il réellement un impact sur la création des artistes de cette époque ? Dans un livre rétrospectif sur le milieu de l’art en Chine des années 1980, Nie Rongqing (聂荣庆) écrivit ainsi : « Pour les artistes qui avaient suivi une formation aux beaux-arts en Occident comme Wu Guanzhong, ce qui est important, ce n’est pas de créer un style pour en défier un autre. Avec le recul du temps, on comprend que pour le maître, la clé de ses propos sur l’art abstrait ne réside pas dans la mise en évidence de la beauté formelle ni dans son intérêt pour le formalisme, mais dans un encouragement discret aux artistes de défendre leurs droits de création dans un environnement sociopolitique répressif. D’une manière équivoque, le maître a posé la question centrale de savoir si en Chine, à cette époque-là, un artiste avait le droit de créer librement son style. Une fois justifiée cette position, toute forme serait autorisée et légitimée. […] C’est bien ce message de Wu Guangzhon que certains artistes […] ont saisi.[5] »

[1] Guanzhong WU (吴冠中). « Huihua de xingshimei » [De la beauté formelle dans la peinture] (《绘画的形式美》). Meishu [Beaux-arts](《美术》), No.5, 1979. p. 35-37.

[2] Guanzhong WU. « Guanyu chouxiangmei » [De la beauté abstraite] (《关于抽象美》). Meishu [Beaux-arts] (《美术》), No.10, 1980. p. 37-39. « Neirong jueding xingshi ? » « Le contenu détermine la forme ? » (《内容决定形式?》). Meishu [Beaux-arts] (《美术》), No. 3, 1981. p. 43-45.

[3] Nanming WANG (王南溟). « Wu Guanzhong de ‘xingshimei’, ‘chouxiangmei’ daodi zaishuo shenme? » [Qu’est-ce que veut dire la beauté des formes et de l’art abstrait selon Wu Guanzhong ?] (《吴冠中的“形式美”、“抽象美”到底在说什么?》). Disponible sur : http://wuguanzhong.artron.net/main.php?pFlag=news_2&newid=35217&aid=A0000076&p=1 [consulté le : 14 avril 2013].

[4] Peng LÜ (吕澎). Zhongguo dangaiyishu sanshinian [Thirty years of adventures] (《中国当代艺术三十年》). Beijing : éditions Timezone 8, 2010. p. 19.

[5] Rongqing NIE (聂荣庆). Huchenghe de yanse : 20 shiji 80 niandai de kunming yishujia [Colors of the moat : Kunming artists in the 1980s] (《护城河的颜色:20世纪80年代的昆明艺术家》), Beijing : édition des beaux-arts du peuple (人民美术出版社), 2015. p. 77.

(Tous droits réservés)