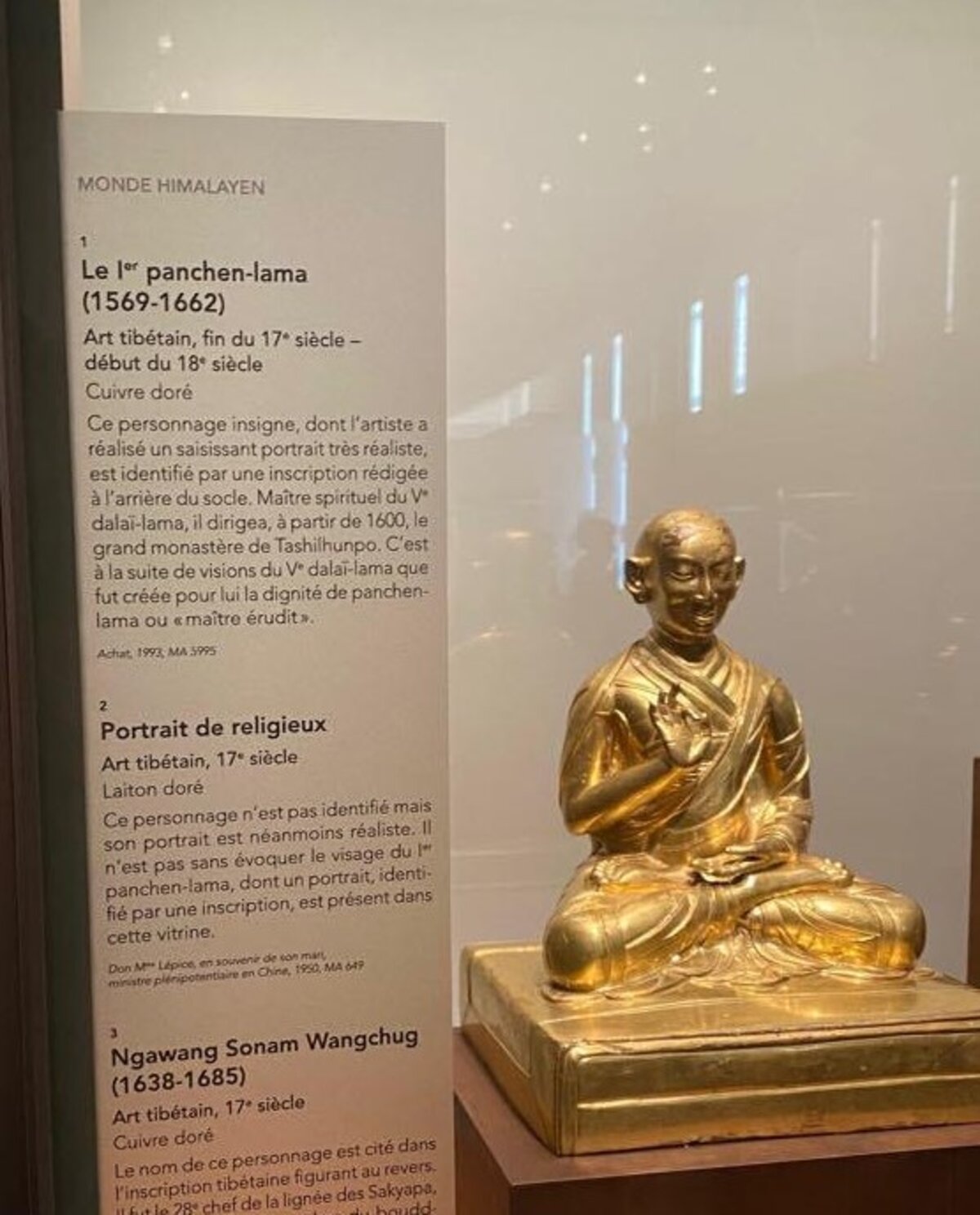

Je me souviens encore de ma première visite au Musée Guimet, un moment d’une profonde importance pour moi en tant que Tibétain en exil. En entrant dans le musée, j’ai ressenti une connexion profonde avec les objets sacrés exposés, des artefacts qui représentaient ma culture et mon patrimoine – notre civilisation. J’ai vu des thangka commandés par le Grand Cinquième Dalaï-Lama. J’ai vu des statues sculptées par des artistes népalais pour les monastères tibétains aux XVIIe et XVIIIe siècles. J’ai voulu enlever mes chaussures dans cet espace sacré avant de poursuivre ma visite.

Agrandissement : Illustration 1

Pour moi, le Musée Guimet représentait un espace sacré pour les Tibétains vivant en exil - un lieu où nous pouvions nous connecter à notre culture face à une campagne incessante depuis 70 ans, visant à la détruire au Tibet par le gouvernement chinois. Le musée offrait un sanctuaire où l’identité tibétaine pouvait être préservée et célébrée, libre des récits répressifs imposés par la RPC.

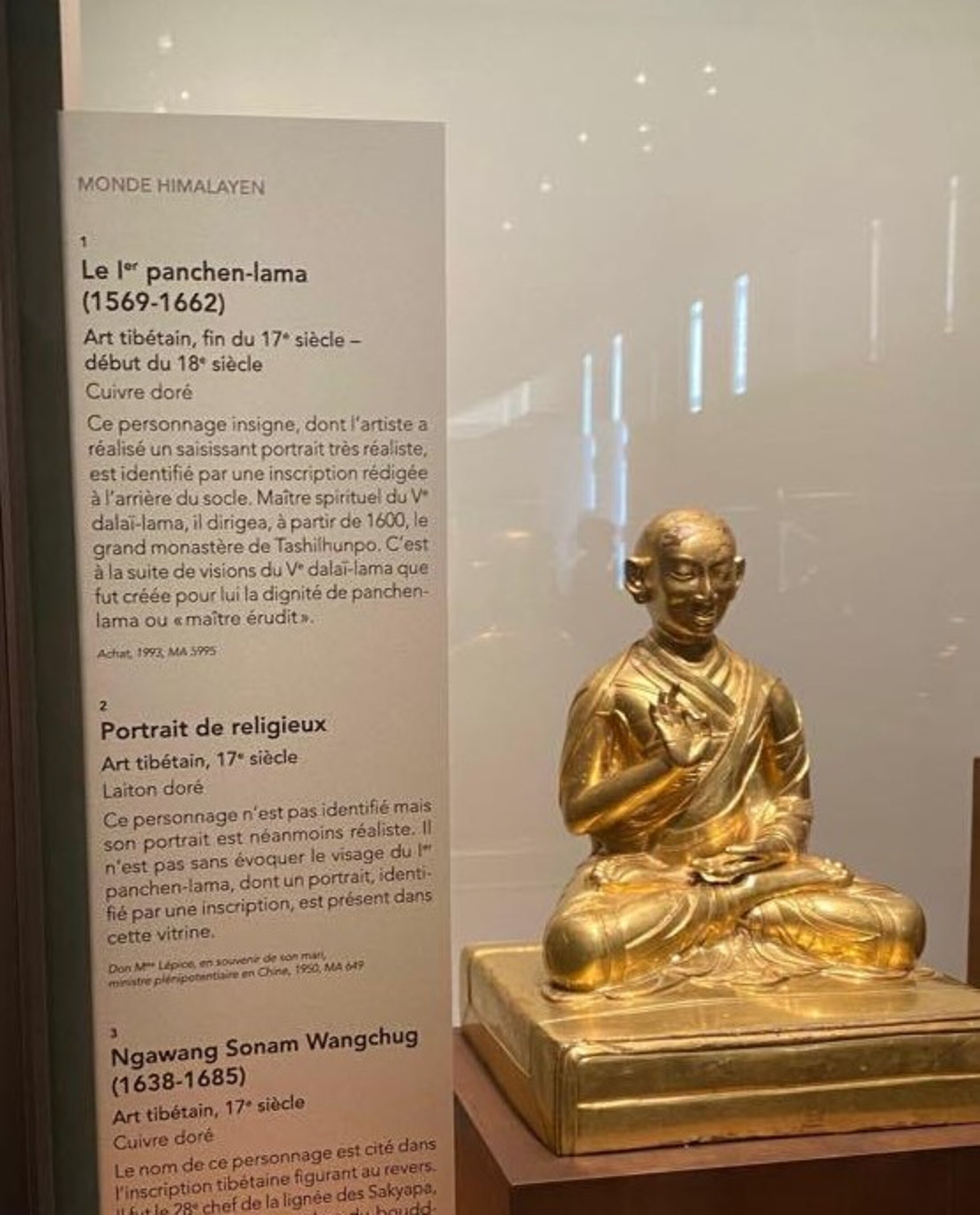

Alors récemment, lorsque le Musée Guimet à Paris a pris cette décision de remplacer le terme « Tibet » par « Monde himalayen » et de désigner « l'Art du Tibet » par une terminologie vague « L’art tibétain », ce fut un choc pour les Tibétains en France et dans le monde entier. Ce changement n’est pas seulement scientifiquement et historiquement inexact, mais il risque également de soutenir le récit colonial chinois sur le Tibet. En tant que musée ayant la plus grande collection d’arts asiatiques en dehors de l’Asie, ses actions ont un poids significatif, conduisant à l’effacement de la culture et de l’identité tibétaines pour les générations futures.

Contexte historique et importance culturelle

Le Tibet n’est pas simplement un endroit sur une carte ; c’est une civilisation qui a fleuri pendant des siècles, riche d’un patrimoine unique qui précède l’établissement de la République populaire de Chine (RPC). Les arts, traditions et pratiques religieuses tibétains se sont épanouis pendant des siècles, enracinés dans un contexte culturel unique qui mérite d’être reconnu et préservé. En diluant cette identité et en optant pour « Monde himalayen », le Musée Guimet obscurcit la riche tapisserie de l’histoire tibétaine et contribue à un récit chinois qui cherche depuis longtemps à l’effacer.

Agrandissement : Illustration 2

L’acte de renommer des lieux n’est pas une question triviale ; il est profondément lié aux dynamiques de pouvoir et aux histoires coloniales. Le colonialisme européen cherchait à inscrire l’ordre et le sens sur les paysages non européens par le processus de nomination des lieux. La dénomination ou le renommage était fondamental pour l’extension du contrôle impérial sur les environnements physiques et humains. L’utilisation de la langue, de l’alphabet et de l’idiome culturel de la puissance coloniale était importante pour exprimer et cimenter l’autorité impériale de l’ancienne puissance coloniale, et la Chine perpétue cela dans ses colonies comme le Tibet et le Turkestan oriental.

L’acte de renommer est une affirmation d’autorité, dépouillant le lien indigène avec la terre et la culture. Ceci est particulièrement pertinent dans le contexte du Tibet, où de tels efforts de renommage font partie d’une stratégie plus large visant à effacer l’identité et l’histoire tibétaines. Cet effacement du Tibet est également un effacement et une dilution du riche patrimoine de notre monde qui va au-delà du Tibet.

De plus, le terme « Tibet » évoque également de puissantes associations avec le mouvement « Free Tibet », qui a galvanisé l’attention internationale sur la lutte tibétaine pour la liberté. La reconnaissance du Tibet en tant qu’entité distincte sert de rappel de la domination coloniale en cours, des violations des droits de l’homme et de la destruction culturelle perpétrées par la RPC. En tentant d’effacer le terme « Tibet », le gouvernement chinois cherche à supprimer ce récit, détournant l’attention de l’expérience tibétaine plus large au-delà de ce qu’il désigne comme la « Région autonome du Tibet », qui n’englobe que le Tibet central mais pas les deux autres provinces traditionnelles d’Amdo et du Kham.

Cette invisibilisation du Tibet dans une institution culturelle importante comme le Musée Guimet est très alarmante. Alors que les futures générations s’engagent avec ces arts, elles risquent d’absorber une compréhension déformée de la culture tibétaine - une qui ne reconnaît pas son caractère unique et sa signification historique. Cela n’affecte pas seulement les Tibétains, mais prive également les publics mondiaux d’une appréciation plus complète des cultures diverses qui composent notre monde.

En adoptant une terminologie qui diminue l’identité du Tibet, le Musée Guimet perpétue l’effacement de la culture tibétaine, facilitant un environnement dans lequel les récits coloniaux prospèrent. Cette décision pourrait influencer d’autres institutions et chercheurs, conduisant à une normalisation plus large d’une vision déformée de l’identité tibétaine qui ignore ses complexités et ses racines historiques.

Je crois que la capacité de nommer sa propre culture et son patrimoine est intégrale à l’autodétermination. Le peuple tibétain a le droit de définir son identité, son histoire et sa culture, libre de toute manipulation ou effacement externe. La décision du Musée Guimet de dépouiller le Tibet de son nom n’est pas simplement un choix institutionnel ; c’est un déni de ce droit fondamental.

Pour défendre ce changement incompréhensible, le musée Guimet justifie sa décision en affirmant vouloir rendre les collections « plus lisibles et compréhensibles aux non-spécialistes ». Cependant, simplifier notre histoire ne fait pas honneur à sa richesse. L’éducation et la sensibilisation du public doivent passer par une présentation authentique, qui respecte la complexité de nos cultures plutôt que de les diluer. La beauté de l’histoire humaine et de l’Humanité est dans sa complexité et dans sa diversité. Le musée doit présenter l'Histoire telle qu’elle est et non la réécrire !

À la lumière de ces préoccupations, il est impératif pour le monde tibétain, le domaine des études tibétaines et les mouvements anticoloniaux de s’unir et de faire pression sur le Musée Guimet pour restaurer « Tibet » à sa place légitime dans ses expositions et communications. Nous devons plaider pour la reconnaissance du Tibet en tant qu’entité culturelle et historique distincte, garantissant que les générations futures n’héritent pas d’une compréhension diluée de son riche patrimoine.

Agrandissement : Illustration 3

Ce n’est pas simplement une question de terminologie ; c’est une question de justice pour une culture qui a enduré plus de sept décennies d’oppression. Le Musée Guimet a l’opportunité de s’opposer aux récits coloniaux et d’affirmer son engagement envers une représentation authentique. En restaurant “Tibet” dans ses expositions, il peut honorer la résilience du peuple tibétain et sauvegarder son identité pour les générations à venir.

La décision de remplacer « Tibet » par « Monde himalayen » est un mouvement dangereux et insidieux qui perpétue les injustices historiques. C’est notre responsabilité collective de contester ce récit et de s’assurer que les voix du peuple tibétain sont entendues, reconnues et célébrées. Ensemble, nous pouvons aider à préserver le riche héritage du Tibet et nous tenir solidaires contre l’effacement culturel.

La lutte pour restaurer le nom « Tibet » dépasse la simple question de terminologie. C’est une question de justice, d’honneur et de respect envers un peuple, son histoire, sa civilisation, et son droit à l’autodétermination. En tant que communauté mondiale, nous avons la responsabilité de nous opposer à l’effacement culturel et de célébrer la richesse de la diversité qui enrichit notre humanité.

Signez cette pétition lancée par l'association Étudiants pour un Tibet Libre ici :