Agrandissement : Illustration 1

Peut-être, en tout cas je l'espère pour vous, vous êtes-vous réveillés ce matin après une nuit de sommeil réparateur. Et peut-être que l'alèse qui recouvre votre matelas et votre oreiller sont traités avec un produit antiacarien, ou un retardateur de flamme. Arrivé dans votre cuisine, si vous êtes comme moi amateur de café, vous avez sans doute utilisé une cafetière électrique. Vous appréciez les œufs ou le bacon ? Cette poêle antiadhésive est idéale pour leur cuisson. Malheur ! Les yeux encore bouffis de sommeil, vous avez renversé votre café. Heureusement, un set de table protège votre nappe en tissu. Un coup d'éponge et le tour est joué. Une fois dans votre salle de bain, vous utilisez, comme à votre habitude, du fil dentaire pour enlever les derniers reliquats de votre repas. Si vous êtes une femme et que vous avez vos règles, il y a fort à parier que vous utilisez des protections hygiéniques. Peut-être appréciez-vous également de passer un coup de mascara sur le tour de vos yeux ? Dans ce cas, vous en avez sans doute acheté un qui soit résistant à l'eau, pour une meilleure tenue sur la journée. Ou en cas de coup dur. Un coup de spray désodorisant sous les aisselles et c'est vraiment l'heure d'aller au travail, maintenant. Comme beaucoup de salariés, vous devez probablement utiliser votre voiture pour vous y rendre. Après un coup de liquide lave-glace sur votre pare-brise, vous voilà en route pour une nouvelle journée de labeur !

Traitement antiacarien, câblage d'un appareil électrique, revêtement antiadhésif, plastique hydrophobe, fil dentaire, cosmétiques, protections intimes, spray aérosol, liquide lave-glace... La liste des produits contenant des substances fluorés, les fameuses PFAS ("substances perfluoroalkylées" en anglais), auxquelles vous aurez été en contact pendant ces quelques minutes est longue. Et alarmante. Surtout quand on apprend qu'une proposition de loi interdisant certaines utilisations de ces PFAS a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 20 février dernier. Ce vote fait suite à la publication d’une enquête menée par un consortium de 29 médias de 16 pays différents, dont Le Monde en France, qui a révélé l’impact à la fois environnemental et sanitaire de ces produits. Une étude publiée par Santé publique France en septembre 2019 avait déjà alerté à la fois sur l’ampleur de la contamination de la population, et sur la nocivité de ces produits en pointant du doigt une altération de la fertilité masculine, des effets hépatiques et cardiovasculaires, ou une augmentation du risque de maladies thyroïdiennes.

Présents dans plus de 10 000 produits chimiques de synthèse, ces composés sont utilisés dans la quasi-totalité des secteurs industriels : l’aérospatial, les biotechnologies, l’industrie pharmaceutique, la construction, l’agro-alimentaire… Ils possèdent tous un élément atomique commun : le fluor. Cela les fait entrer dans la famille des composés perfluorés (PFC), largement utilisés à l’échelle industrielle (et dans la sphère domestique !) pour leurs propriétés. De grandes entreprises de la chimie mondiale, dont les industriels français Arkema et Solvay, sont ou ont été impliquées dans la production de ces molécules.

Les composés fluorés : longtemps admirés, aujourd’hui craints, pour leurs propriétés

Agrandissement : Illustration 2

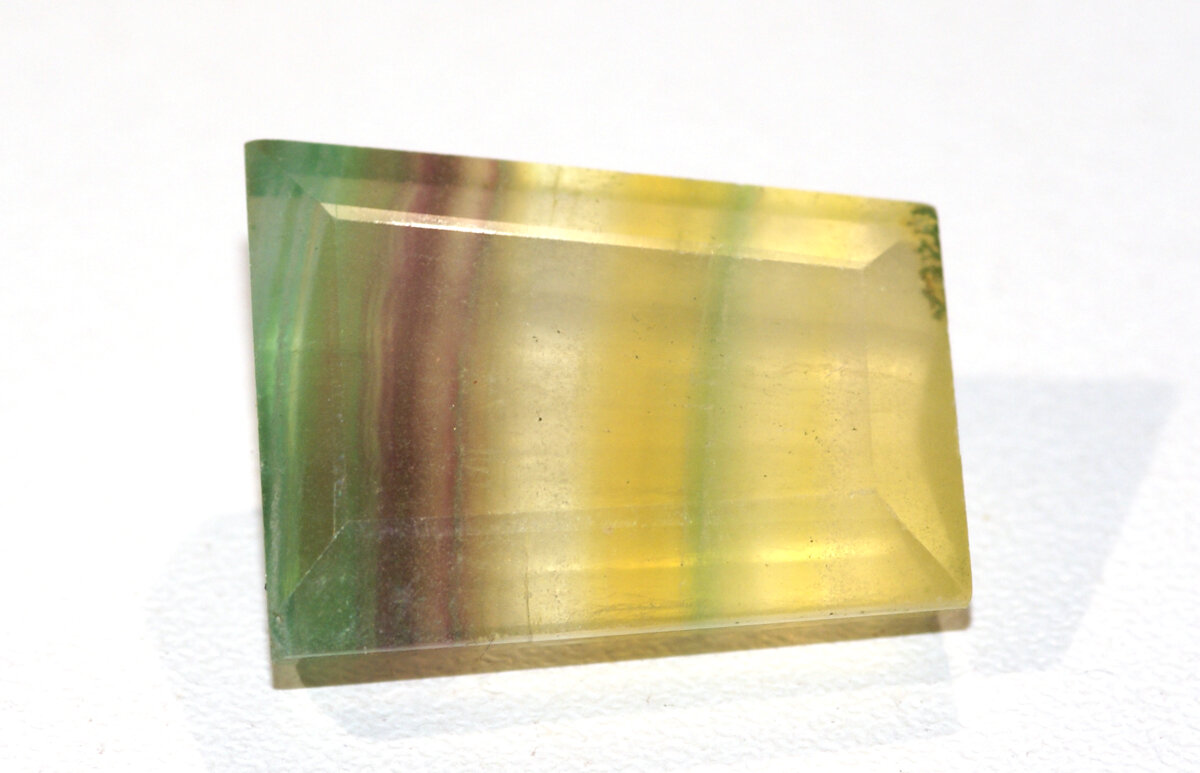

L’atome de fluor est un élément essentiel pour obtenir les propriétés recherchées chez les PFC. Il partage bon nombre de caractéristiques avec le brome, le chlore et l’iode, ce qui permet de les regrouper dans la famille des halogènes. Extrêmement réactif, s’il n’est pas lié avec d’autres atomes pour former des molécules organiques, c’est l’élément qui présente la plus forte électronégativité, c’est-à-dire la capacité à attirer les électrons d’une liaison chimique. Il se trouve à l’état naturel dans un minéral appelé fluorite, composé de fluorure de calcium, et principalement situé dans des gisements en Afrique du Sud, au Mexique et en Chine.

Le principal intérêt du fluor vient de ces caractéristiques chimiques. La liaison qu’il forme avec le carbone étant très forte, elle nécessite beaucoup d’énergie pour être rompue, ce qui confère aux composés organiques constitués de liaisons carbone-fluor une très grande stabilité. Ils sont ainsi relativement protégés d’une dégradation chimique ou thermique. D’autre part, du fait de son électronégativité élevée, les molécules d’eau interagissent très peu avec les électrons du fluor. Cette absence d’interaction procure à toute molécule possédant un certain nombre d’atomes de fluor un caractère hydrophobe, elle repousse l'eau. Une propriété intéressante pour toute application qui nécessiterait des surfaces auxquelles l’eau n’adhère pas. Ou la formation de petites gouttes pulvérisables comme les aérosols, très utilisés en industrie. Enfin, le fluor peut être associé à des chaînes d’atomes de carbone, d’hydrogène ou d’oxygène qui constituent le squelette des molécules organiques. Les composés fluorés sont alors biocompatibles. Tolérés par les organismes vivants, ils ne sont pas détectés, ni dégradés par les milieux biologiques avec lesquels ils sont en contact.

Toutes ces propriétés ont fait des molécules contenant du fluor de véritables stars de l’industrie chimique, et expliquent leur diffusion rapide dans l'industrie. Pourtant, ce sont précisément à cause de ces mêmes propriétés que les composés fluorés sont un danger sanitaire dont on commence seulement à percevoir l’importance. Une molécule très stable, donc peu ou pas éliminée par l’organisme, qui peut pénétrer facilement dans les liquides, dont les milieux biologiques, et qui réagit difficilement avec d’autres agents chimiques, notamment dans le cadre d’une dépollution : tous les éléments sont réunis pour qu’éclate un scandale environnemental et sanitaire.

De l’automobile au frigidaire, la généralisation du fluor dans notre quotidien

Naissance d'une industrie

A l’aube du XXe siècle, les économies européennes sont largement lancées dans la voie de l'industrialisation. Les usines poussent comme des champignons dans les villes, et qui dit production industrielle dit demande énergétique. Le pétrole est déjà connu depuis plus de 50 ans comme source d’énergie, mais le développement du moteur à explosion va provoquer une généralisation de son utilisation et une explosion de la demande. L’argent des investisseurs afflue dans ce nouveau secteur, qui voit se créer au même moment des entreprises phares du siècle à venir.

Le fabricant automobile américain General Motors voit ainsi le jour en 1908 grâce à des capitaux du chimiste DuPont, de même que la société Minnesota Mining and Manufacturing Compagny, plus connue aujourd’hui sous le nom 3M Company, est fondée en 1902. Mais pour être utilisé dans un moteur à combustion, le pétrole brut extrait de terre doit subir une série de transformations chimiques. Au cours de ce processus, un grand nombre de composés organiques sont séparés et purifiés, et les industriels du secteur se mettent rapidement en quête de débouchés pour ces produits. Il n'y a pas de petits profits. C’est notamment le cas de l’éthylène qui constituera le monomère, c’est-à-dire la « brique » de base, de la majorité des plastiques encore synthétisés aujourd’hui à l’échelle mondiale.

Du gaz au plastique

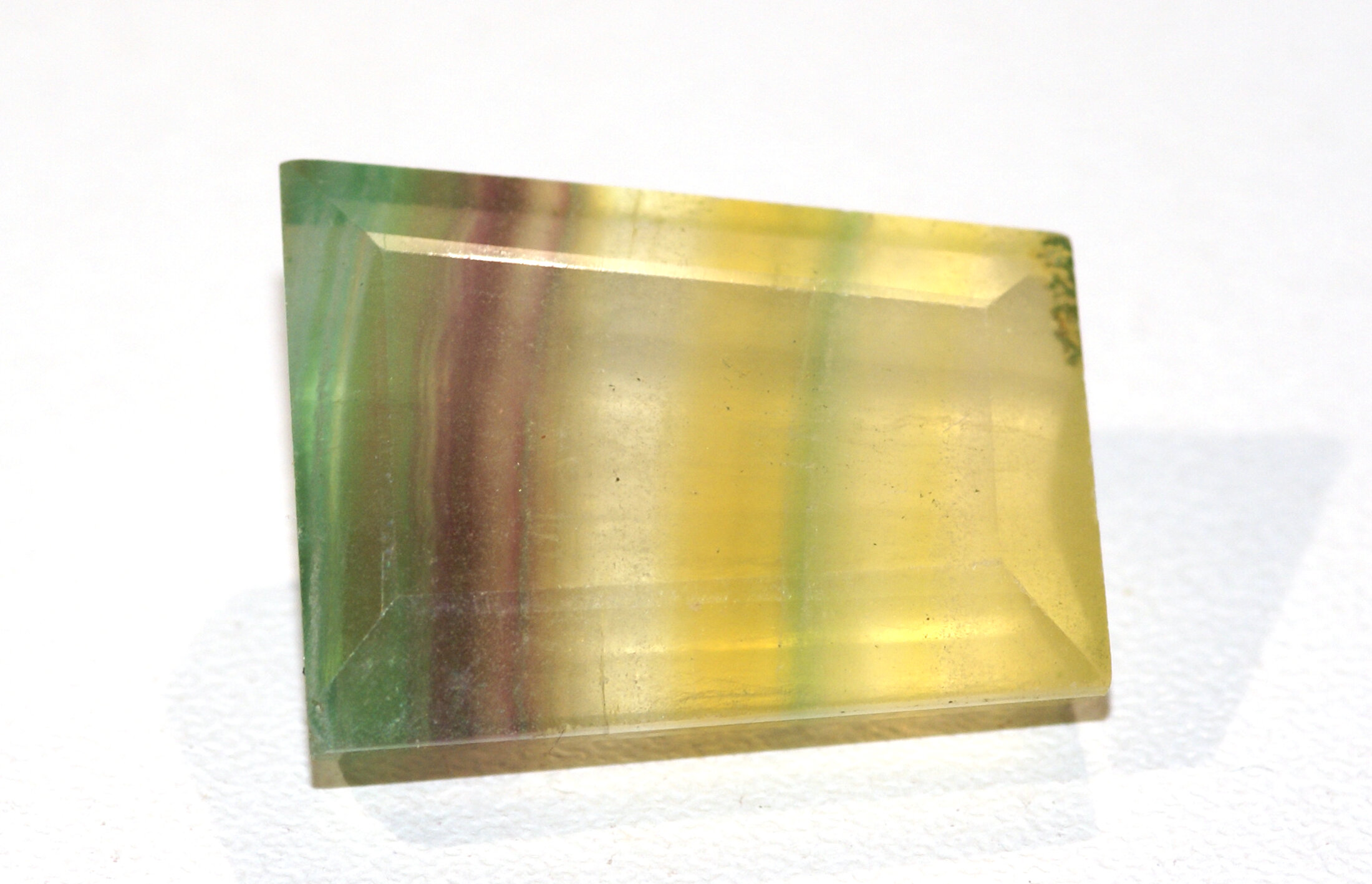

Agrandissement : Illustration 3

Dans ce contexte, la première application industrielle d’un dérivé organique fluoré daterait de 1930, lorsque General Motors et DuPont créèrent une société commune, Kinetic Chemicals. Celle-ci produira et commercialisera rapidement un nouveau produit : le Freon-12, un gaz d’abord employé comme réfrigérant. En effet, General Motors avait déjà créé en 1918 la marque de réfrigérateurs Frigidaire, il emploiera donc massivement ce nouveau composé, et de nombreux autres de la famille des chlorofluorocarbures, dans ses appareils et dans les systèmes d’air conditionné qui commencent à apparaître. Ces mêmes gaz furent identifiés plus tard comme les principaux responsables du trou de la couche d’ozone et progressivement interdits à partir de 1987.Le succès du Freon-12 permit à Kinetic Chemicals d’élargir ses activités et de s’appuyer sur les progrès de la chimie des polymères plastiques pour mettre au point une molécule constituée de carbone et de fluor à partir l’éthylène issu du pétrole : le tétrafluoroéthylène (TFE).

Dès 1938, ce TFE fut lui-même polymérisé en polytétrafluoroéthylène par un chimiste travaillant chez DuPont, mettant au point ainsi un nouveau type de composé : un fluoroplastique. Mais les procédés de production étaient à l’époque trop coûteux, même pour des grosses entreprises américaines ayant le vent en poupe, pour permettre la commercialisation de ce nouveau traitement. Il faudra attendre la fin de la guerre pour que ce produit apparaisse sur le marché, sous la marque Téflon, comme revêtement antiadhésif de nos ustensiles de cuisine.

L'explosion des composés fluorés

Au service de la bombe

Pendant que les armées des grandes puissances mondiales s’entretuaient sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale, le projet Manhattan était secrètement lancé par le gouvernement américain. Il s’agissait d’utiliser le potentiel destructeur de la fission nucléaire dans une bombe. Pour cela, il fallait trouver une méthode de séparation des isotopes radioactifs 235U et 238U de l’uranium minéral. Le fluor permettait cela en réagissant avec l’uranium pour former un gaz dénommé hexafluorure d’uranium. L’armée américaine allait avoir besoin non seulement d’une grande quantité de fluor mais également de la mise au point de processus de réaction chimique pour créer ce gaz. Elle fit appel aux savants américains pour développer ces techniques. C'est dans ce cadre que le chimiste Simons développe la fluorination électrochimique (ECF, en anglais) pour produire des fluorocarbones. Ces molécules organiques à base de carbone et de fluor, initialement développée pour la fabrication des bombes atomiques, connaîtront le succès commercial après guerre.

Reconversion commerciale

Avec la fin de la guerre et la levée du secret entourant le projet Manhattan, la 3M Company acquiert les droits d’exploitation commerciale de cette nouvelle technologie. Entretemps, l’ancienne entreprise de minage s’était reconvertie dans la chimie et avait développé notamment le ruban adhésif, le fameux Scotch, en 1925. L’utilisation massive de ce produit par l’armée américaine avait fortement rapproché 3M du secteur de la Défense américaine, lui permettant de sauter sur l’occasion lors du rachat du brevet de l’ECF. Dès 1949, la production commerciale du Téflon commence, et les polymères fluorés vont rapidement se répandre dans tous les secteurs industriels.

En France, le contexte de reconstruction des pays européens par les Etats-Unis, symbolisé par la mise en place du plan Marshall en 1948 pour juguler l’influence de l’Union soviétique, facilite le transfert de technologies entre les entreprises de part et d’autre de l’Atlantique. De leur côté, désireux à la fois de faire oublier leur collaboration économique, si ce n’est politique, avec les autorités nazies et d’éviter de revivre un mouvement de grève similaire à juin 1936, plusieurs industriels français se tournent vers leurs homologues américains. La direction scientifique de la Société des usines chimiques Rhône-Poulenc, future Rhône-Poulenc absorbée en 1999 par le géant de la chimie pharmaceutique Sanofi-Aventis, évoque ainsi dès 1946 les plastiques fluorés américains comme présentant des propriétés « bien intéressantes ». Elle lance une étude sur la production de ces composés sur son site de Saint Fons. Basé au même endroit, le producteur d’aluminium AFC Pechiney fabrique dans son usine de l’acide fluorhydrique et décide d’acheter en décembre 1948 à la Kinetic Chemicals une licence de fabrication du Freon-12. L’unité de production ouvrira ses portes à Pierre-Bénite, et continue toujours sa production, sous l’étendard Arkema. Aujourd’hui, les sites industriels de la région lyonnaise font l’objet d’une pollution généralisée aux PFAS.

Aux Etats-Unis, des alertes sur les PFC rapidement après le lancement de la production

Premières alertes

La production industrielle de Teflon est lancée par DuPont dans son usine de Washington Works en 1951. Elle nécessite comme précurseur du perfluorooctanoate d’ammonium, une molécule qui était fournie par la Minnesota Mining and Manufacturing (3M) et dont les dangers sont aujourd’hui bien documentés. A l’époque, les composés perfluorés produits par DuPont et 3M aux Etats-Unis reçoivent l’autorisation de commercialisation par la Food and Drug Administration (FDA), l’agence fédérale chargée de la surveillance des produits alimentaires et des médicaments.

En 1968, Donald Taves, chercheur à l’Université de Rochester (état de New York), publie un article dans la revue spécialisée Nature intitulé « Preuve de l’existence de deux formes de fluorure dans le sérum humain ». Il démontre que des molécules associant du fluor et des carbones, des fluorocarbones, sont présentes en quantité non négligeables et de manière inattendue dans le sang humain. Il participera également en 1972 à la publication du rapport « Fluor et santé » de l’Organisation mondiale de la Santé dans lequel de nombreux scientifiques s’inquiétaient des effets toxiques du fluor pour l’organisme.

De leur côté, les industriels effectuent régulièrement, comme ils en ont l’obligation, des relevés dans l’environnement à proximité de leurs sites de production ainsi que des mesures toxicologiques chez les ouvriers. Dès 1984, DuPont trouve ainsi du perfluorooctanoate d’ammonium dans l’eau potable à proximité de son usine. En 1998, selon un article du Star Tribune (Minneapolis, 15 août 2004), 3M prévient l’Agence de protection de l’environnement des Etats-Unis (EPA) que des composés fluorés sont présents dans le sang d’échantillons prélevés.Les autorités fédérales publient également régulièrement des rapports sur la qualité de l’eau mentionnant la présence de fluor dans les réserves d’eau de nombreux états. En mai 2009, ce sont plus précisément les PFC qui font l’objet d’un rapport portant sur leur toxicité de la part du US Department of Health and Human Services, l’équivalent du ministère de la Santé américain. Les risques y sont déjà clairement mentionnés, y compris par les interactions que ces composés peuvent avoir avec d’autres molécules chimiques, provoquant ainsi un effet « cocktail ».

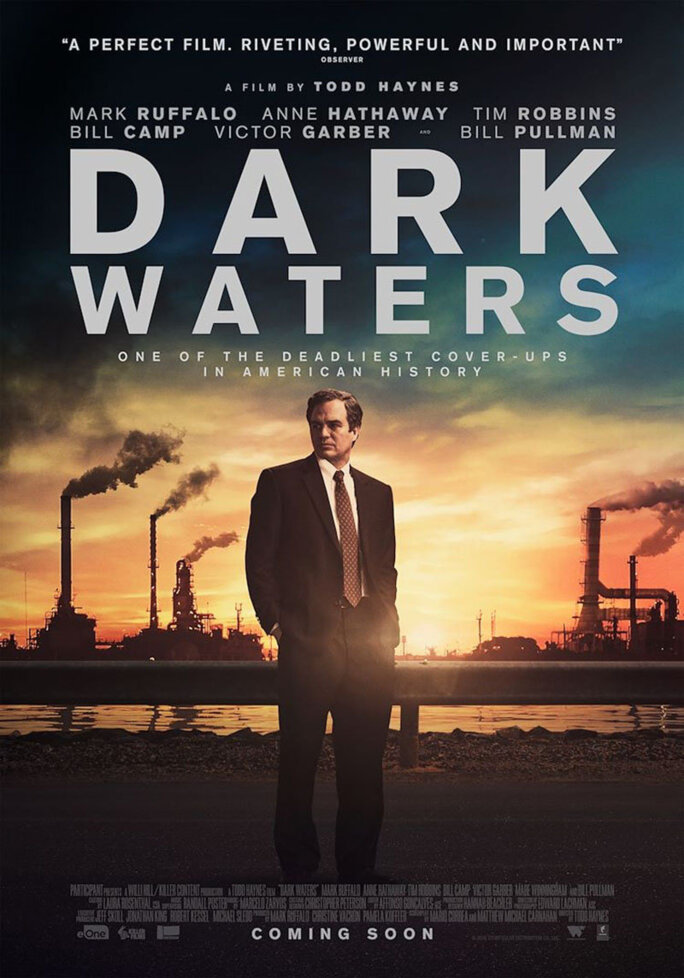

Dark Waters, les industriels américains en eaux troubles

Agrandissement : Illustration 5

L’accumulation des alertes poussent un collectif de résidents de Virginie-Occidentale exposés au perfluorooctanoate d’ammonium à engager un recours en justice contre DuPont, 3M et Chemours. Cette affaire, menée par l'avocat Robert Bilott, fait l'objet du film Dark Waters paru en 2019. L’année 2003 est une année charnière dans la révélation des dangers qui entourent les composés fluorés. Avec la saisie de la justice et l’exposition médiatique qui s’ensuit, de nombreux témoignages individuels apparaissent dans les médias. La justice ordonne au même moment à DuPont de remettre les données médicales que l’entreprise a à sa disposition concernant ses produits fluorés. En riposte, l’industriel lance une campagne publicitaire massive en faveur de ses poêles antiadhésives et multiplie les effets d’annonce. Jusqu’au 7 octobre, date à laquelle le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, prononce un discours en l’honneur du PDG de DuPont, Charles Holliday, à l’occasion d’un dîner du US Council for International Business, un lobby américain promouvant le libre-échange.

L’affaire se clôt, au moins sur le plan judiciaire, le 8 septembre 2004 quand DuPont accepte de régler jusqu’à 343 millions de dollars, la majeure partie en frais médicaux aux plaignants, mais également pour financer des études de toxicologie et des opérations de dépollution de l’environnement contaminé. Ses répercussions sont désormais d’ordre mondial comme en témoigne la publication de l’enquête sur l'ampleur de la contamination en Europe.

Les polymères fluorés, pièce fondamentale du stockage électrique

Les composés fluorés, maintenant produits à l’échelle industrielle et forts de leurs propriétés chimiques, se sont rapidement répandus dans tous les secteurs manufacturiers. On les retrouve tout particulièrement en tant que composants isolants dans les systèmes électriques et électroniques, au point d’être devenus incontournables dans les dispositifs de stockage d'électricité : les batteries électriques. Le 10 mai 2022 encore, alors que le rapport de Santé publique France sur la contamination massive de la population française par les PFC était publié depuis 3 ans, l’industriel Arkema, basé à Pierre-Bénite, et le CNRS inauguraient un laboratoire commun. Son objectif était de synthétiser de nouveaux polymères fluorés pour améliorer les performances des batteries.

Or, depuis le lancement des grandes politiques publiques en direction des technologies « vertes » par les gouvernements des principales puissances industrielles, le stockage de l’électricité est devenu le nerf de la guerre. Il s’agit non seulement de miniaturiser les dispositifs, mais également de les rendre plus efficaces : la voiture électrique doit être à la fois légère et autonome sur une grande distance. C’est bien tout le problème des PFC, ils sont indispensables à cette technologie et aucune alternative industrielle n’est actuellement connue, encore moins en mesure d’être mise en place rapidement pour remplacer les molécules fluorées. Un colloque organisé en mars 2024 par le CNRS sur les PFAS a été pris d’assaut par les industriels cherchant une porte de sortie au scandale qui s’annonçait. Ceci éclaire également le vote de l’Assemblée nationale et pourquoi les mesures d’interdiction ne touchent, pour l’instant, qu’une petite partie des objets contenant des PFC. Pris entre deux feux, l’urgence climatique nécessitant une conversion rapide de l’économie à l’électrique d’une part, et l’urgence sanitaire d’une pollution généralisée d’autre part, les députés français semblent avoir choisi de temporiser.

Bibliographie sélective

"Les caractéristiques physico-chimiques particulières du fluor", Marc Leblanc, L'actualité chimique, 2006

"Overview on the history of organofluorine chemistry from the viewpoint of material industry", Takashi Okazoe, Proceedings of the Japanese Academy of Sciences, 2009

"Contribution à l'histoire industrielle des polymères en France", Jean-Marie Michel, Société chimique de France, 2021

"Le fluor dans les dispositifs de stockage et de conversion de l'énergie", Cristina Iojoiu, Fannie Alloin et Jean-Yves Sanchez, L'actualité chimique, 2006

Chronologie des révélations sur les dangers des composés fluorés, Fluoride Action Network, 2004

Toxological profiles for perfluoroalkyles, US Department of Health and Human Services, 2009