Numerus clausus

La pénurie de médecins commence à 10 km de Paris et relève de l'irresponsabilité des gouvernements depuis plus de 50 ans sous la pression du corps médical qui a œuvré pour l'obtention du numérus clausus, souhaitant privilégier son pré carré. L'Etat au motif de vouloir réduire la dépense médicale en réduisant le nombre de médecins avec pour corollaire, pensaient nos chères têtes dirigeantes, réduire de cette façon le nombre de consultations et de ce fait le nombre d’ordonnances et donc la consommation de médicaments, ces gouvernements successifs ont très favorablement opté pour la réduction drastique du nombre d'étudiants. Voyez les chiffres. De plus de 35 000 étudiants en médecine en 1963, et 59 800 en 1967, le numerus passe à seulement 8000 étudiants dès 1972, 5000 en 1984, 3500 en 1993, pour remonter significativement à partir des années 2000 avec 6200 en 2005, puis 9000 en 2020 ; ces derniers n’exerceront pas avant 2030 ! Depuis 1970 la population a considérablement vieilli, l’augmentation du nombre de médecins spécialisés liés à l’évolution des soins et des progrès de la recherche médicale – a engendré la stagnation et une diminution du nombre de généralistes ; le travail à temps partiel est apparu accentuant la baisse du nombre de consultations offertes. La surcharge administrative à partir des années 1980 mobilise les praticiens à autre chose que les consultations. Enfin des pathologies en augmentation (comme par exemple, le diabète) accroissent la demande de soins

En 2025 la population sera de 68 millions habitants dont 17 millions âgés de plus de 75 ans ; en 1970, elle était de 50 millions dont 4.7 millions de plus de 75 ans et enfin en 1960 la France comptait 45 millions d’habitants dont 4.3 de plus de 75 ans (NB. Données arrondies).

L'effectif cumulé du nombre de médecins n’a cessé de croître, passant de 59 000 en 1968 à 209 000 en 2009.

Après un fort accroissement des effectifs sur la période 1961-1997, on assiste depuis à une quasi-stagnation de leurs effectifs. Il s'agit d'un effet conjugué du maintien d’un faible niveau du numerus clausus, moins de 4 000 étudiants durant les années 90 et de la montée des départs à la retraite des nombreux médecins formés après-guerre amplifiée par le dispositif MICA abandonné en 2003-2004.

Ce Mécanisme Incitatif à la Cessation d'Activité (MICA) créé en 1988 pour abaisser les dépenses de santé, proposait aux médecins de plus de 60 ans une mise à la retraite anticipée grâce à l'octroi d'une allocation de remplacement de revenu jusqu'à l'âge de 65 ans, âge de la retraite à taux plein.

En 2018 on compte 17 000 médecins de plus qu’en 2009, soit 226 000 médecins répartis entre 102 000 généralistes et 124 spécialistes.

L’âge moyen des médecins (51 ans) est élevé car les générations actuellement proches de la retraite sont issues des numerus clausus des années 1970 (autour de 8 000 étudiants), tandis que les générations suivantes ont connu des numerus clausus nettement plus bas (inférieurs à 4 000 dans les années 1990).

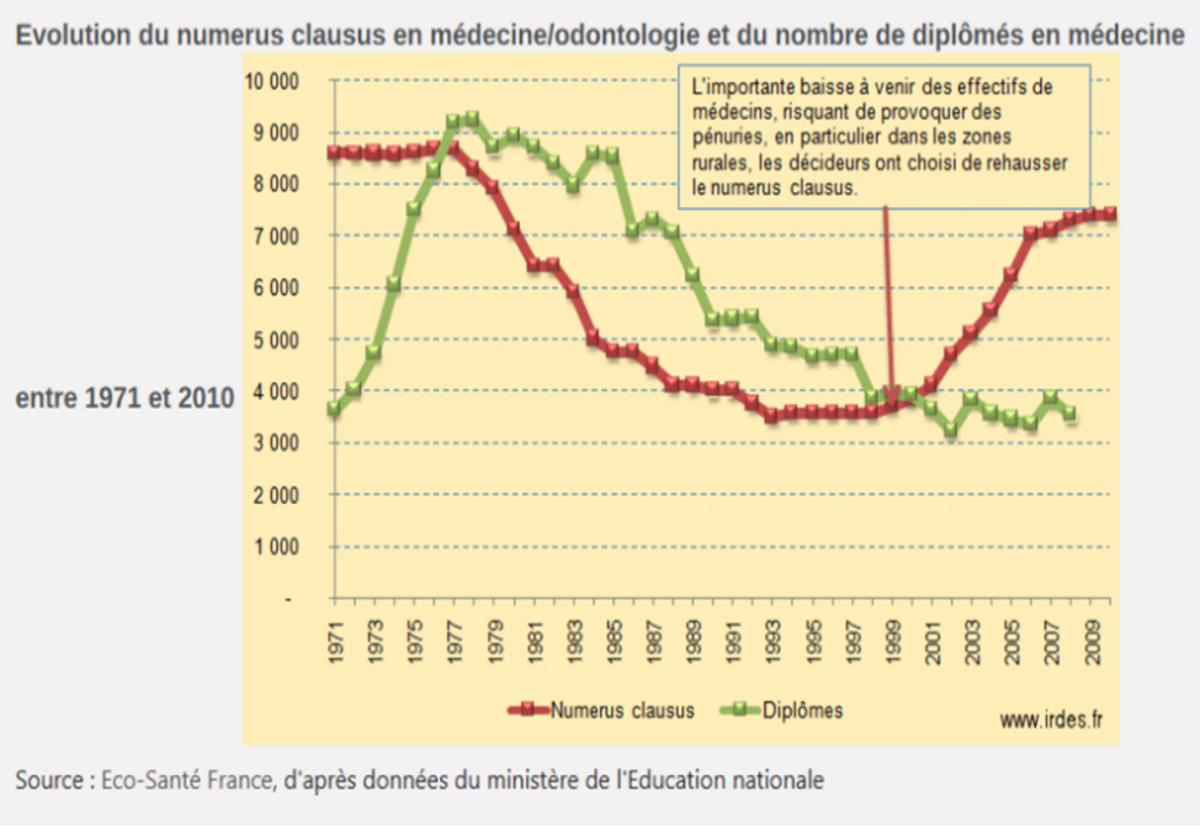

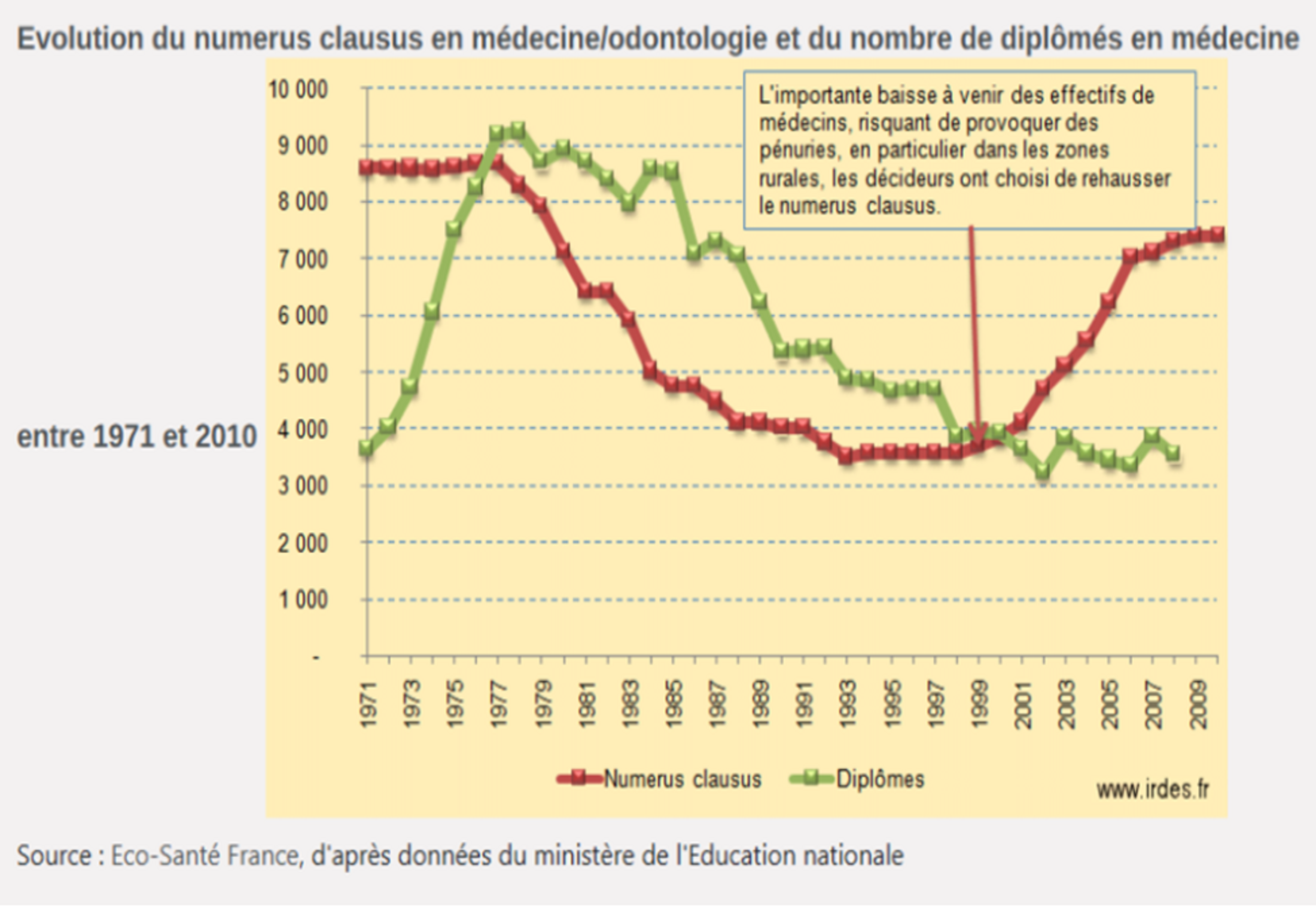

Agrandissement : Illustration 1

Le graphe montre des effectifs cumulés des diplômés supérieurs au nombre d’étudiants, les deux courbes étant progressivement et régulièrement en chute libre. Les deux courbes sont en décalage temporel. Il faut compter 10 ans d'études après le bac pour les généralistes et 12 ans pour les spécialistes. Nous avions plus de 9000 diplômés en 1979 arrivés à l’Université entre 1967-1969, 6000 en 1989 (en première année entre 1977-1979) et moins de 4000 diplômés en 1999 (entrés dans les années 87-89) !

L'augmentation sensible du numerus clausus à partir de 2001 jusqu'en 2006 et donc l'augmentation du nombre de médecins diplômés ne permettra pas de compenser la forte chute à venir des effectifs de médecins, chute des effectifs qui est le résultat d'un processus de long terme sur plusieurs dizaines d'années, on a vu que les effectifs de diplômés ont continué de baisser. Cette baisse de la démographie médicale génère depuis des années des pénuries dans les zones rurales et périphériques, dans un contexte de répartition des médecins déjà très inégale sur le territoire.

Les projections à dix ans, soit pour 2034 prenant en compte l’arrivée de médecins hors de France, nous laisse entrevoir 237 000 médecins parmi lesquels 99000 généralistes (nombre qui stagne depuis des années et même dorénavant en baisse) et 138 000 spécialistes.

On peut se demander si limiter le nombre de prescripteurs afin d'alléger les dépenses de la sécurité sociale a été efficace : quid de la médecine de prévention, du travail, de l’inspection sanitaire, de la médecine scolaire ?

En fait les relations « offre de soins vs nombre de praticiens » et « dépenses de santé vs nombre de praticiens » ne sont pas linéaires, et non déterministes.

Le numerus clausus subit énormément l'influence des lobbies et des syndicats professionnels. Limiter la concurrence de façon à garantir aux professionnels en activité une quantité de travail suffisante pour vivre : depuis ils sont débordés avec en plus une charge administrative démesurée. Les patients n’ont pas accès au médecin. La liberté d'installation restant complète, il n’y a aucune régulation géographique de la répartition médicale ce qui conduit aux déserts médicaux.

Le numerus clausus a limité le nombre d'étudiants afin de maintenir le prestige de la profession. De plus dans les années 1970, c’est le moyen de « rétablir l'ordre » dans les facultés de médecine après les évènements de mai 1968 au détriment des futurs candidats au concours qui ont subi la sanction. La situation de pénurie actuelle et récurrente met les médecins en position de force face aux patients et permet le développement de dépassements d'honoraires abusifs.

Les limites du numerus clausus et celles des concours sont les principales raisons qui poussent les étudiants français à faire leurs études de médecine à l'étranger : Belgique, Roumanie, Hongrie ou Australie. Ces études sont ensuite reconnues en France selon la directive de l'Union européenne. En 2020, près de 2 000 étudiants français sont inscrits dans les universités de médecine roumaines.

Les décisions prises par les hommes politiques sous influence, sont subies par la population qui n’est pas du tout informée des conséquences des décisions prises par les décideurs, l’était-il eux-mêmes ? La population passive n’a jamais eu les moyens d’agir. Pour réduire les dépenses de santé, limiter le nombre de médecins formés paraissait beaucoup moins coûteux politiquement que de toucher aux honoraires ou aux remboursements et ainsi de « susciter l’hostilité » des principaux syndicats libéraux. Les politiques ont certainement été au-delà des demandes du corps médical à partir d’une idée fixe et fausse puisqu’il n’y a pas de corrélation entre nombre de médecins et dépenses de santé. C’est ailleurs qu’il fallait chercher : prévention quasi absente en France, qualité de l’environnement et de l’alimentation …

A partir de la rentrée 2020, le numerus apertus, ou « nombre ouvert » a remplacé le numerus clausus. Il est présenté comme l’inverse du numerus clausus. L’objectif est d’augmenter le nombre de places en deuxième année, en fixant par décret un nombre minimum plutôt que maximum, en fonction des capacités des établissements. En fait selon certains cette pirouette ne change pas grand-chose.