Agrandissement : Illustration 1

GILETS JAUNES : LEÇONS DE VIE

Par François Ferrette

Quand les Gilets jaunes tracent le chemin de la lutte

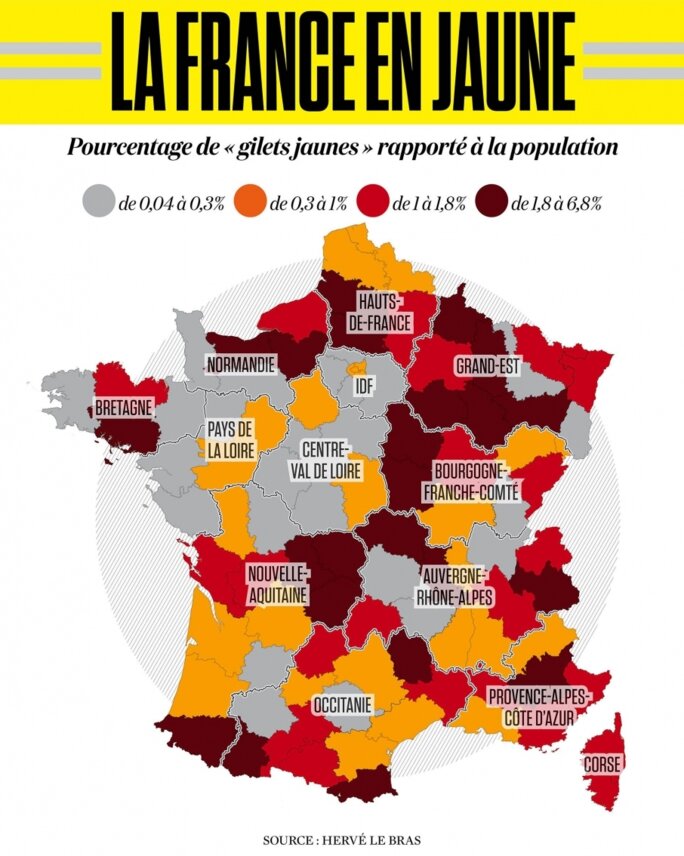

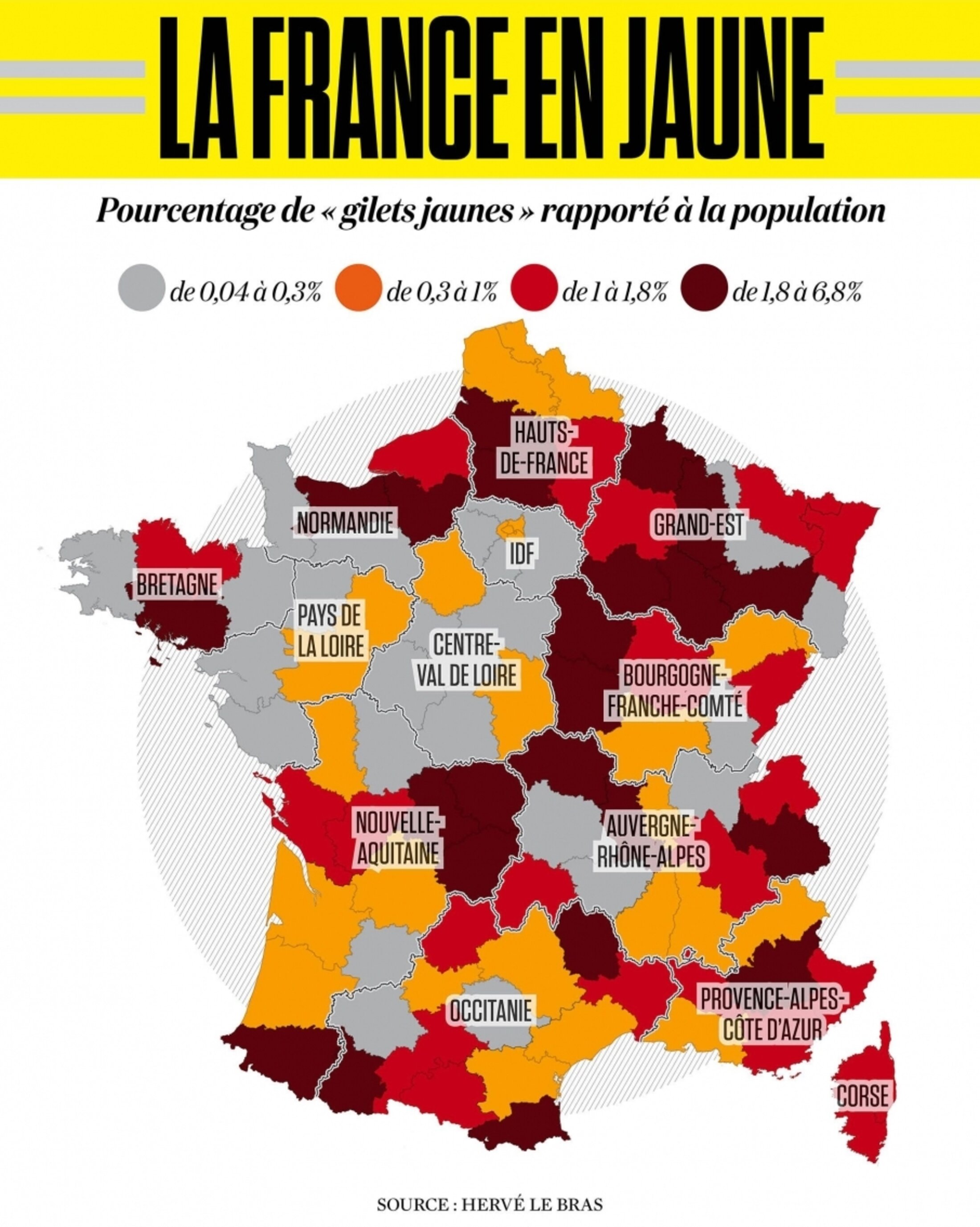

Chacun aura pu être surpris de l’apparition des gilets jaunes du jour au lendemain, d’un mouvement social quasi inédit, sans leader ni organisation, alors qu’il ne fait que mettre en évidence une caractéristique essentielle de la période : un éloignement des organisations traditionnelles et la recherche de solutions pour lutter. Bien que la mobilisation reste minoritaire numériquement, au mieux quelques centaines de milliers de personnes, c’est le soutien très massif de l’ordre de 70 à 80% entre novembre et décembre 2018, qui a été décisif. Comme quoi, ce n’est pas forcément le nombre mobilisé qui compte, c’est la capacité à se faire entendre, à définir des modes d’action efficaces et à avoir l’opinion publique avec soi. En tout cas, c’est le plus grand événement des dernières décennies en France.

Intervenir dans les rapports de force

Agrandissement : Illustration 2

Si l’on se place d’un point de vue des relations nouées entre les forces sociales dans le pays, il faut toujours faire simple et constater objectivement que les gilets jaunes ont créé un rapport de force qui a déstabilisé le gouvernement. C’est de ce point de vue-là qu’il faut partir pour déterminer son engagement. Si les gilets jaunes gagnent sur un certain nombre de revendications, alors le rapport de force s’inverse dans le pays en faveur des couches sociales dominées et exploitées. C’est la question essentielle du moment : redonner une inflexion décisive à la lutte après des années de reculs sociaux et de combats perdus. Gagner sur une revendication peut être contagieux pour d’autres secteurs de la société non encore engagés dans l’action et qui voient pourtant des attaques sur les acquis. Il ne faut pas faire la fine bouche et se laisser abuser par les forces pro-Macron qui veulent qu’on reste l’arme au pied et diviser les forces en utilisant des démonstrations spécieuses.

La question des origines, la place de la spontanéité

Le 28 mai 2018, Priscillia Ludosky, auto-entrepreneuse, lance une pétition en ligne intitulée « Pour une baisse des prix du carburant à la pompe !». Elle espérait alors atteindre 1500 signatures. Elle est interrogée par une journaliste sur les raisons de sa pétition. La femme d'Eric Drouet tombe sur l'article de Priscillia Ludosky publié dans La République de Seine-et-Marne le 12 octobre et le fait lire à son époux. Il contacte aussitôt Priscillia Ludosky. « On a décidé de relayer sa pétition sur notre groupe Facebook et d'organiser un mouvement commun, raconte le chauffeur routier. Dès lors, ça a fait boule de neige. »1 Sur les réseaux sociaux, l’appel a été massivement partagé et décliné localement. Le 12 octobre, Eric Drouet lance un appel à bloquer le boulevard périphérique et les rues de Paris le 17 novembre, sous le nom de « Blocage national contre la hausse du carburant ». Le Parisien informe ses lecteurs le 21 octobre et toute la presse reprend l'information. Le compte facebook d’Eric Drouet explose alors et passe de 13 000 personnes intéressées à 93 000. La pétition est aussi signée très massivement, passant de 10 000 à 200 0000. L’action de blocage proposée initialement en région parisienne fait boule de neige et est déclinée dans toute la France.

On a beaucoup entendu dire que ce sont les milieux d’extrême droite qui ont boosté des initiatives, les ont popularisés dans des réseaux sociaux. Tout semble penser que l’histoire est écrite d’avance, que, forcément, il y a une force politique derrière toute action de masse. En fait, si une mobilisation apparait, elle correspond à un moment où les conditions sont réunies pour permettre l’exaspération de s’exprimer. La lutte est une alchimie où différents ingrédients doivent être réunis pour que cela explose. Le hasard dans le cours de l’histoire empêche de déterminer l’instant où la plaine va s’embraser et permettre l’intervention des masses.

Il n’y a donc pas de complot d’extrême droite. Un des auteurs d’une vidéo publiée le 23 octobre, Frank Buhler, membre du Parti de la France, disait à ce sujet à franceinfo « Ma vidéo a été un catalyseur, une étincelle qui est arrivée pile au bon endroit, au bon moment, par un hasard de l'histoire. Ça a été moi comme ça aurait pu être quelqu'un d'autre. »2 Une question se pose. La spontanéité de l’action de masse est-elle désormais réservée à des milieux nauséabonds ? La « gauche » parait imbibée de démarches institutionnelles, légales3, embringuée dans la « construction de l’action » dans la durée, nouvelle étape pour engager l’action. Au contraire, il faut saisir les moments où les travailleurs peuvent se mobiliser (licenciements annoncés, mesures officielles imminentes et portant préjudice aux intérêts des travailleurs…) pour appeler à l’action. La spontanéité des masses permet le meilleur ancrage dans l’action parce qu’il vient des profondeurs de la société, des « tripes » de chacun, et qu’il a là son support le meilleur pour mobiliser. Rosa Luxembourg et la spontanéité révolutionnaire est loin de nous.

Cette spontanéité doit être reprise en charge par les organisations de travailleurs, politiques et syndicaux et non plus laissées à d’autres forces.

La violence

Le 8 décembre près de 1500 personnes ont été arrêtées, la répression serait supérieure à Mai 68 selon le sociologue Fabien Jobard. Amnesty International s’inquiète du nombre de blessés très élevé (1 407 manifestants, dont 46 grièvement selon les chiffres officiels). L’inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie fin décembre à la suite de violences présumées commises lors de manifestation avec 48 affaires de violences policières.

La figure des Gilets jaunes, Eric Drouet, a été placée en garde à vue, mercredi 2 janvier, en tant qu’organisateur d’une manifestation non déclarée. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris le 15 février. Sa manifestation avait pour but de rendre hommage aux personnes décédées.

Enfin, une porte du ministère des relations avec le gouvernement, rue de Grenelle, a été défoncée par un porte-palettes samedi 5 janvier, sans que les gilets jaunes n’entrent dans les bâtiments. Action hautement symbolique qui ne fait écho à aucune action équivalente récente. Il y a bien eu ces dernières années des blocages d’administrations publiques mais ce samedi 5 janvier a montré une hausse dans le degré institutionnel visé. Il est assez étonnant que les ministères n’aient pas été protégés par la police.

Le niveau des violences conduit à au moins deux solutions : soit Macron cède sur des aspects importants du mouvement des gilets jaunes soit il accentue l’autoritarisme et diminue les libertés démocratiques. Il pourrait aussi dissoudre l’assemblée nationale.

Les médias dans la tourmente

Dès le départ, les chaines d’infos en continu (BFM, LCI…), les journaux de 20h, la presse écrite, dans une très large part, ont déchainé leur haine contre le mouvement considéré comme fascisé et donc infréquentable. La malhonnêteté intellectuelle qui consiste à généraliser des propos récupérés ici ou là, localement pour démontrer que le racisme, l’homophobie caractériserait le mouvement dans son ensemble est proprement abject. Bien sûr, que cela existe, n’échappe à personne. Mais comment modifier l’attitude des racistes et homophobes si on s’écarte d’eux ? Lutter contre ces tares consisterait alors à les laisser sous l’influence de ceux qui les cultivent ?

Par ailleurs, les médias ont été les vecteurs de rumeurs comme le vote FN d’Eric Drouet à la dernière présidentielle, sans aucune preuve, encore une fois, pour diviser le mouvement.

Cette véritable campagne de dénigrement ayant échoué, une seconde campagne fut mise en scène contre les violences des gilets jaunes. Echec sur échec, la population soutenait selon les sondages 70-80% les insurgés. La vraie face des médias se révélait pour ce qu’ils sont dans la plupart des cas : des organes de défense de l’ordre établi.

Rattachement et rupture en histoire

Pourtant, dans la longue durée, l’histoire de France a connu de pareilles situations dans les conditions particulières de chaque époque. Certains historiens ont rappelé au cours de la lutte des gilets jaunes une ressemblance avec les jacqueries dans les campagnes françaises à partir du XIVe siècle, les premières luttes ouvrières avant les organisations syndicales et politiques. Mais on pourrait également parler des premiers groupes de résistance en 1940-41 basés sur les relations familiales, professionnelles ou amicales. Inconsciemment, certains observateurs ont d’ailleurs condamné les premiers groupes de résistance de la Seconde Guerre mondiale, au motif qu’ils n’étaient pas encadrés par des organisations4 ! Les

Agrandissement : Illustration 3

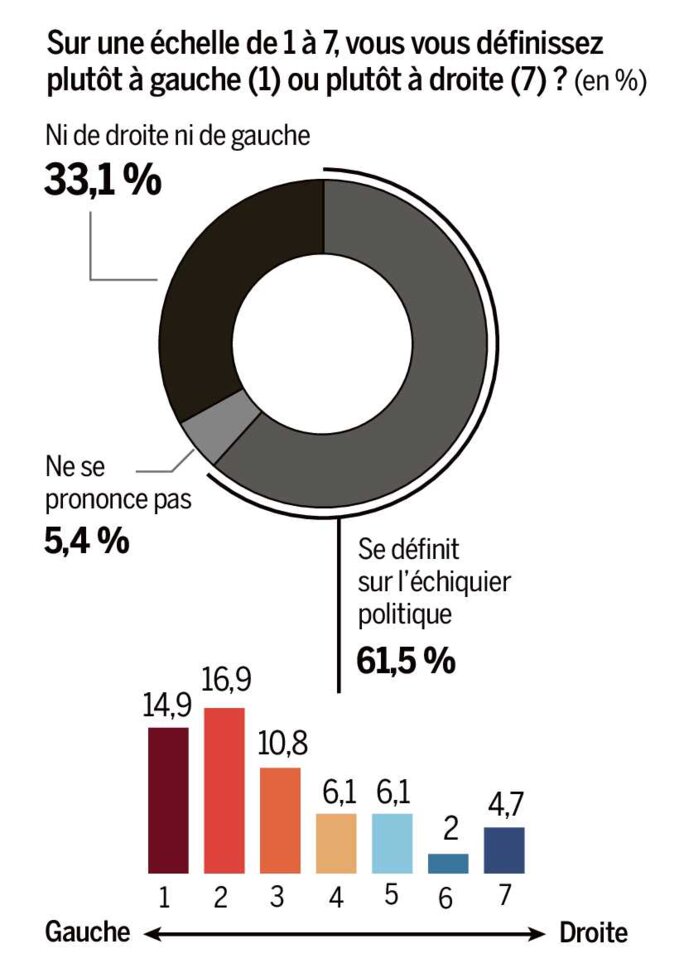

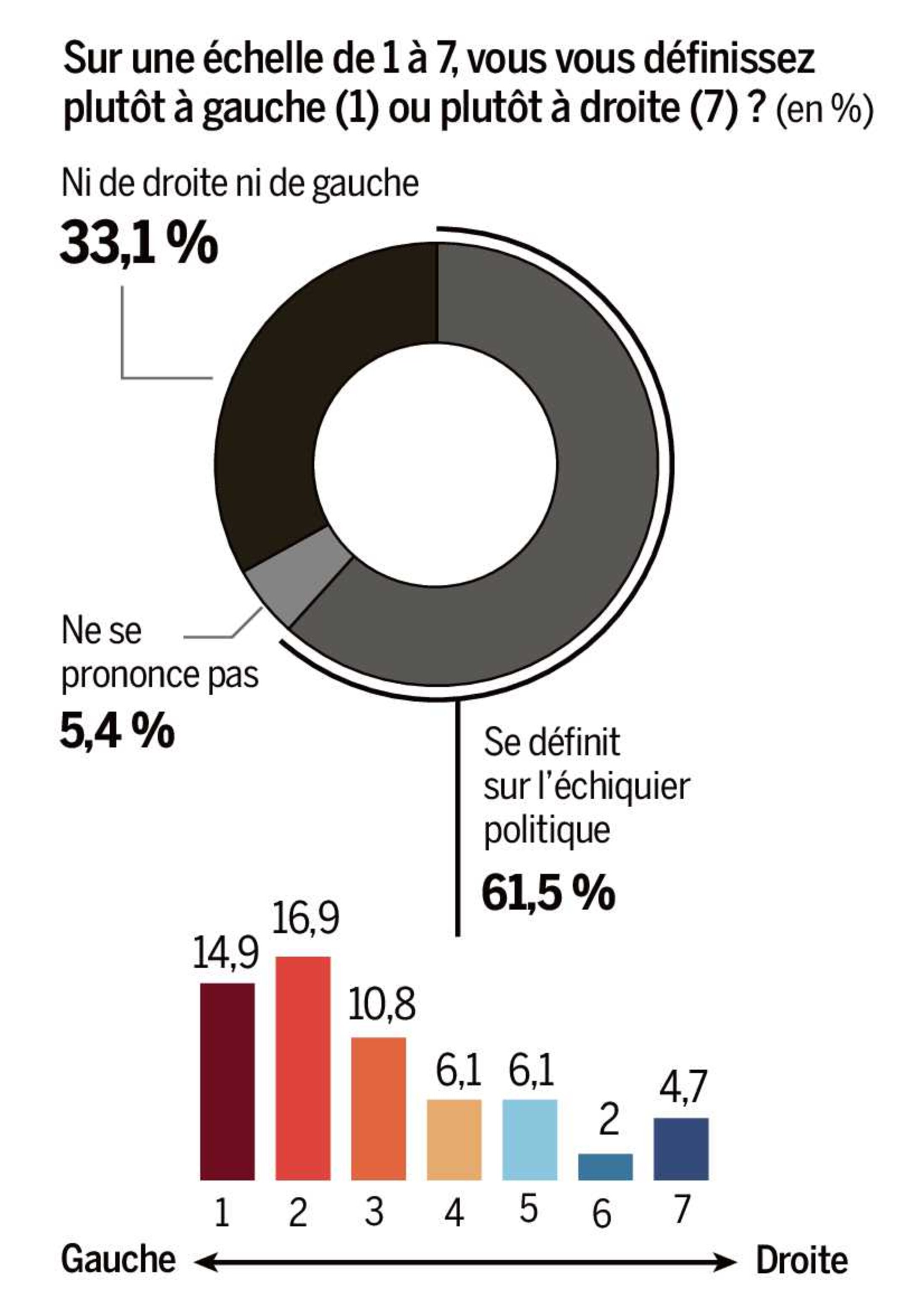

références historiques auxquelles se sont rattachés les gilets jaunes renvoient aux moments intenses de la vie sociale et politique : 1789 et 1968 assez majoritairement, 1936 apparaissant comme une butte-témoin moins rassembleuse. La révolution française ! Voilà la frayeur des puissants actuels, bourgeois et autres membres de médias corrompus, car elle légitime l’action forte des foules françaises. Elle permet aussi l’unification immédiate à travers les mots « peuple », « France », derrière le drapeau national. C’est ce que n’ont pas compris les détracteurs de ce symbole rassembleur. 1968 ! Autre symbole sans doute parce qu’il a été médiatisé pour le 50è anniversaire mais aussi parce qu’il fait partie du patrimoine vivant des luttes dans la mémoire collective5.

Sans doute, pour une part, les syndicats ont-ils perçu dans le mouvement des gilets jaunes une forme régressive par rapport aux acquis que constituent le dur travail de construction des organisations syndicales ouvrière et confédérées. Mais cela semble être une analyse largement insuffisante pour expliquer le pas de côté (ou pire, l’opposition brutale) des syndicats.

Syndicalisme et les larges masses, le divorce ?

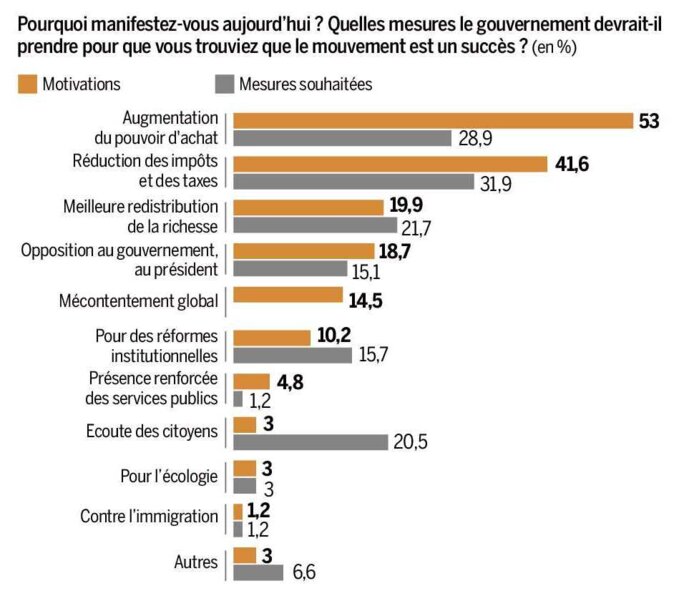

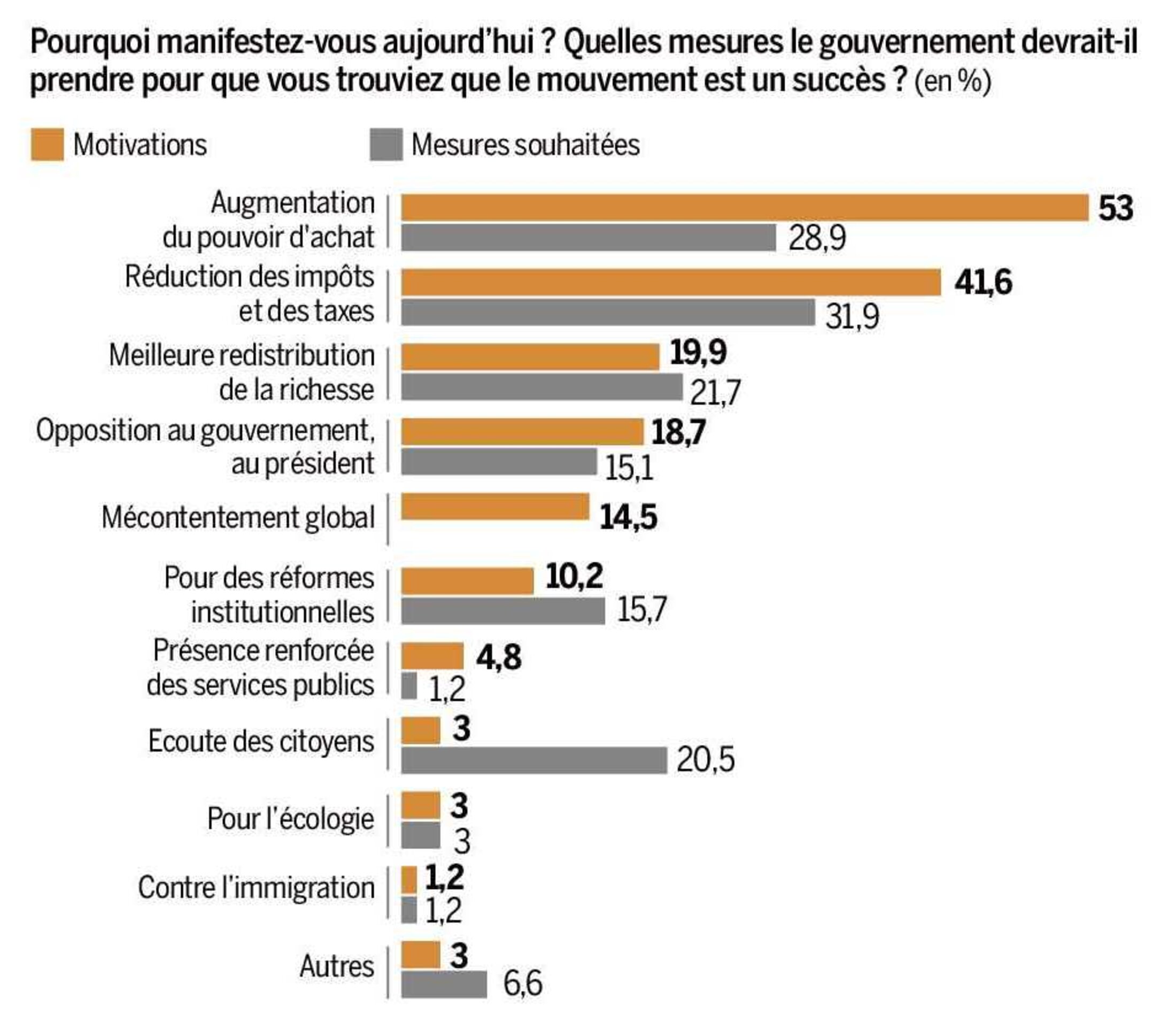

Sans aucun regard critique sur les premières informations diffusées par la presse, les syndicats ont repris les allégations selon lesquelles l’extrême droite était à l’origine du mouvement et qu’il s’agissait d’un mouvement anti-écolo. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, dénonce la forme de la lutte mais aussi justifie la taxe au nom de l’écologie6. Le secrétaire général de la CGT dénonce, quant à lui, le mouvement des gilets jaunes sur la base d’un critère idéologique. Voilà de quoi inquiéter ceux qui veulent le rassemblement le plus large des salariés sur les revendications immédiates. Le communiqué de la confédération du 30 octobre affirmait : « Peu importe d’où elle est partie, la mobilisation du 17 novembre appelant à bloquer les routes sur le prix de l’essence est aujourd’hui clairement une mobilisation d’extrême droite »7. Force ouvrière, ne sera pas plus fine dans le contexte : « Le mouvement des « gilets jaunes », ce n’est pas l’échec des syndicats, c’est l’échec de ceux qui n’écoutent pas les syndicats. », bref, des salariés eux-mêmes. Le 23 novembre, Yves Veryer, le nouveau secrétaire général de FO, suggérait même que le « jaune » n’était pas la couleur de son organisation et que cela rappelait autre chose dans sa culture syndicale, « cela n’a jamais eu bonne audience ». Pour le dire autrement, cela renvoyait au mouvement des « jaunes », mouvement antisyndical, pro-patrons et briseurs de grèves ! Quelle erreur de jugement alors que nombre de syndicalistes et de syndiqués étaient dans l’action avec les gilets jaunes. Enfin, le syndicalisme radical et anticapitaliste incarné par Solidaires ne sera pas mieux. Le 25 octobre, un communiqué dénonce sous un titre qui résume l’état d’esprit de l’organisation « Hausse des prix de l'essence, blocage du pays le 17 novembre et manipulation de l’extrême droite »8. La démonstration s’appuie sur le buzz fait par la vidéo d’un militant d’extrême droite qui a été vue 2 millions de fois (dont il a été question plus haut). Mais la vidéo en question ne fait aucunement apparaître une appartenance à cette mouvance. D’ailleurs, le raisonnement de Solidaires est très détaché de la réalité. Les gens qui visionnent ne sélectionnent pas les vidéos qu’ils voient, ils s’intéressent avant tout à ce qui recoupe leurs préoccupations. L’enquête menée par des sociologues confirme que les appartenances politiques sur les ronds-points n’étaient pas resserrées sur l’extrême droite.

L’UNSA n’a guère fait pire que Solidaires. Le communiqué du 5 décembre dénonce les seules violences des gilets jaunes : « L’UNSA condamne les actes de très grande violence commis contre les biens et les personnes qui ont jalonné certaines manifestations, à Paris comme en province. Elle salue la responsabilité et le professionnalisme républicain des forces de l’ordre et des pompiers qui ont contribué à éviter le pire. » Rien n’est dit sur les agissements volontaires des forces de l’ordre, sur les blocages dans les gares pour empêcher les gilets jaunes d’arriver sur les lieux de manifs parisiennes, sur les motifs d’arrestations fumeuses, les tirs de flashball n’existeront pas…

On se demande encore comment le syndicalisme piétine depuis trente ans en France… Ce qui est intéressant, c’est que les critères utilisés sont essentiellement portés sur la peur des masses fascisées dont il faudrait s’éloigner. A force de prétexter d’une idéologie pour dissocier les gens du peuple, on finit par s’éloigner du peuple lui-même.

Agrandissement : Illustration 4

Heureusement, des structures syndicales ont su réagir avec intelligence comme la CGT métallurgie, de Sud industrie, de FO Transports, l’UD-CGT du Cher… Mais le message est passé de façon dramatique puisque les syndicats ont dénoncé d’abord et avant tout.

La stratégie syndicale va alors consister en des mobilisations parallèles qui apparaissent comme alternatives à celles des gilets jaunes. Tout salarié sait bien pourtant qu’il faut concentrer son énergie sur une seule initiative et ne pas diviser nos forces. Mais la seule option retenue des syndicats et de revaloriser leur rôle auprès de Macron (les fameux « corps intermédiaires » marginalisés depuis la Présidentielle).

Même si les organisations syndicales ont des revendications identiques avec le mouvement des gilets jaunes et que des jours d’actions et de grèves ont été proposés, ceux-ci n’ont pas fait recette. Il faut donc s’interroger sur les bases profondes sur lesquelles les gilets jaunes s’appuient pour comprendre leur succès et l’échec du syndicalisme actuel.

C’est avec une facilité déconcertante que les syndicats ont repris sans problème les pseudo-démonstrations des médias aux ordres, d’abord sur le caractère fascisant du mouvement puis de son caractère violent. C’est ainsi que sept syndicats ont dénoncé le 6 décembre « toutes formes de violences dans l'expression de revendications » des gilets jaunes. Les syndicats ont donc continué leur pas de côté, épousant l’évolution des médias eux-mêmes, au lendemain de la demande de Macron aux partis politiques, mais aussi aux partenaires sociaux, de « lancer un appel clair et explicite au calme ». "Le dialogue et l'écoute doivent retrouver leur place dans notre pays", écrivent ainsi la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa et la FSU. Macron a donc eu un message clair plaçant le mouvement syndical (confondus, réformistes et antilibéraux, hormis Solidaires) dans une zone hors sol pendant que les gilets jaunes luttent et que le gouvernement les frappe.

Du côté syndical, des actions et jours de grèves sur des problématiques autour du pouvoir d’achat, des salaires, de l’emploi sont proposées depuis des mois. Ce n’est pas faute à l’inexistence de telles propositions que l’intérêt s’est porté sur le mouvement des gilets jaunes. Pour entraîner dans l’action, il n’est pas suffisant de proposer des revendications aussi justes soient-elles. Il manque un élément, celui de la confiance qu’on accorde aux organisations, aux liens tissés depuis des décennies entre les organisations et les salariés, le prolétariat en général (incluant les chômeurs et les précaires). Or, de ce point de vue, il y a une rupture générationnelle depuis 1981 et le désastre de la politique mitterrandienne. Il faut se souvenir que pour le mouvement syndical dans son ensemble, l’action était arrivée à son point terminal par l’accès au pouvoir de la Gauche. De ce point de vue, après l’horizon de cette gauche au pouvoir, il n’y a plus rien, sinon le retour de la droite. Les contradictions entre une gauche insatisfaisante et les demandes sociales ont été le moteur de l’éloignement des couches sociales les plus humbles et des syndicats qui hésitaient à se battre. Le fossé s’est élargi, la génération qui entrait dans la vie active ne trouvait plus de syndicat aussi combatif qu’il aurait fallu. Or, ces générations de jeunes travailleurs entrés dans la vie active entre 1981 et 1995 ont aujourd’hui entre 40 et 60 ans (sans compter les générations entrées ultérieurement).

De leurs côtés, les gilets jaunes pouvaient critiquer si fortement les syndicats que les syndicalistes leurs reprochaient de n’avoir pas été présents lors des grèves précédentes sur des revendications identiques ou presque aux gilets jaunes. Dans ce jeu de reproches mutuels, la division des mêmes couches populaires ne peut que faire le jeu du gouvernement et de Macron. Si on ne peut pas changer le passé, que les propos malheureux des uns et des autres contribuent à la division, il faut favoriser les convergences. Il n’y a pas des salariés gilets jaunes d’un côté et des salariés syndiqués de l’autre. Ce sont les mêmes couches sociales à mobiliser dans l’unité la plus large. Chacun doit y mettre du sien. Un signe positif des syndicats consisterait à apporter un soutien aux gilets jaunes arrêtés et enfermés, pour leur libération, à tous ceux qui encourent des peines.

L’intelligence pratique des gilets jaunes

Chaque période a ses propres caractéristiques. On peut dire que les rassemblements hors temps de travail (permettant de ne pas perdre d’argent lors d’une grève) le samedi, sont des rassemblements qui regroupent largement. C’est donc dans cet espace de temps (le weekend) qu’on peut consacrer du temps et impulser la lutte. Il y a comme une répartition des tâches sur la semaine. Les salariés donnent le coup d’épaule le weekend, la flamme de la lutte est maintenue en semaine notamment par des retraités et chômeurs, relayée par les salariés le matin ou le soir avant ou après le travail et le weekend suivant c’est les grandes retrouvailles.

L’auto-organisation avec des assemblées se réalise en direct avec sans doute des limites. Il n’y a pas eu de coordinations nationales de comités locaux mais même ce type d’organisation ne fait pas partie du bagage politique des principaux animateurs. Un appel des gilets jaunes de Commercy du 29 décembre appelle à une « assemblée des assemblées » pour le 26 janvier 2019. Mais une coordination nationale existe déjà depuis décembre et dont on entend peu parler. Tisser des liens de confiance prend du temps.

Agrandissement : Illustration 5

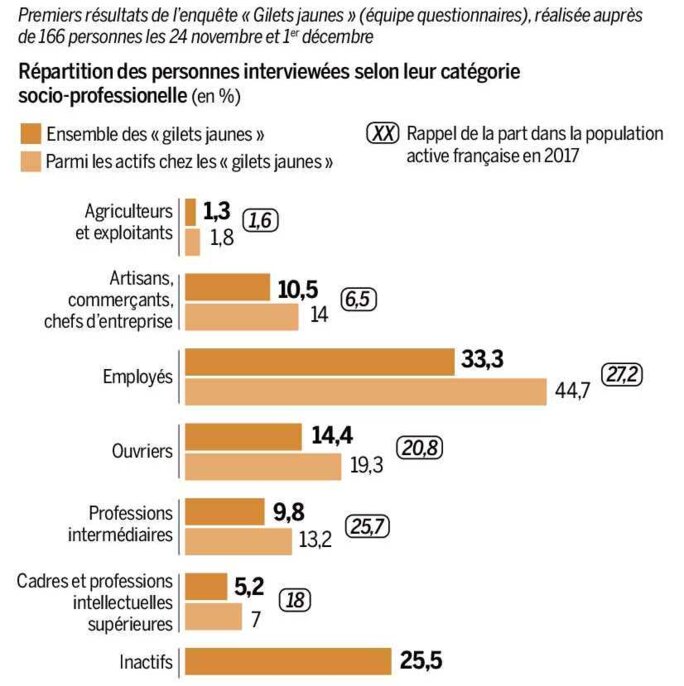

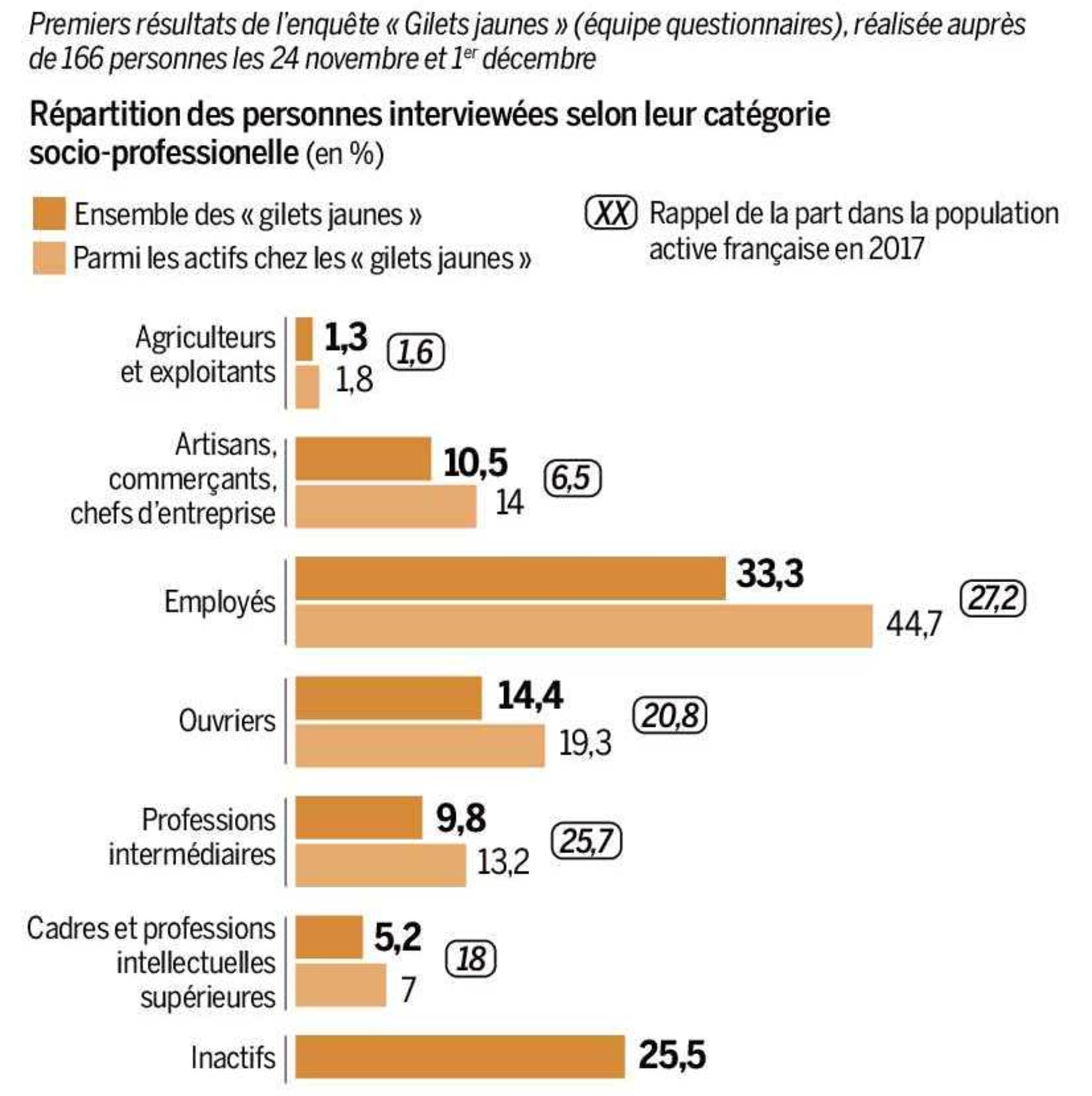

Ce mouvement reprend le chemin depuis le départ, parcouru par près de deux siècles du mouvement ouvrier. Il faut du temps de maturation pour tirer des bilans de ses expériences. L’enquête menée par des sociologues dès le 17 novembre auprès des gilets jaunes montrait que près de la moitié des répondants (47 %), le mouvement des gilets jaunes constituait leur première mobilisation. L’enquête ne dit pas si des gilets jaunes étaient syndiqués ou non, dans quelle proportion et quels syndicats concernés. Cela aurait été un indice intéressant sur la volatilité de la base vers le cadre de lutte des gilets jaunes.

De petites communes ont été touchées alors que la concentration urbaine laisserait supposer une désaffectation des populations rurales. A Fougères (20 000 habitants), 200 gilets ont filtré un rond-point jusqu’au lundi 19 novembre. Des cahiers de doléances sont rédigés dans des centaines de petites communes et arrivent sur les bureaux des maires.

On peut donc demander une hausse de salaire, formuler des revendications diverses, en dehors d’une relation conflictuelle avec l’employeur en demandant à l’Etat d’intervenir. Evidemment, le schéma traditionnel du conflit de classe, sur le lieu de travail, n’est pas à l’ordre du jour. Il n’empêche que conflit de classe il y a à travers cette lutte des gilets jaunes.

Homogénéisation des couches sociales vers le prolétariat

Comme tout moment historique âpre, la cristallisation des faits sociaux fait émerger des visages sociaux qu’on pensait enterrés. D’un côté, un bloc composé de bourgeois, reprenant les mêmes remontrances du XIXe siècle des « classes laborieuses, classes dangereuses », la couche supérieure des intellectuels et autres à la solde des premiers et à qui ils doivent leur carrière, fait face à un bloc large du prolétariat (chômeurs, ouvriers, employés…) et de la petite-bourgeoisie (artisans, commerçants…). Il y a sans doute là réflexion sur ce qu’est la classe moyenne, notion remise en cause par le mouvement même des gilets jaunes, et qui s’apparente de plus en plus à une escroquerie. Une unité sociale de couches de la population, censées être éloignées, apparait bien plus fortement que ce qu’on peut imaginer. « …si les deux tiers des Français pensent faire partie des « classes moyennes », on peine à définir cette notion de manière univoque. Inversement, alors que plus d'un quart de la population active est composée d'employés, rares sont les salariés qui se définissent socialement, dans leurs propos, comme tels »9. Cela signifie que l’identité sociale est d’abord, souvent, une identité imposée par la classe dominante. Malheureusement pour les tenants du pouvoir, la réalité revient au galop. « À grands traits, donc, pour qu'il y ait classe sociale il faut que la place d'un groupe dans l'univers économique, la production de ses moyens d'existence sociale, soit en concordance avec la manière dont se définissent spontanément les individus qui composent ce groupe. Or, la très forte différenciation du soutien au mouvement des Gilets jaunes souligne que la perception subjective de sa place dans la société recoupe de plus en plus sa réalité objective. »10

Agrandissement : Illustration 6

On pourra ergoter sur la notion de peuple mais sa définition est elle-même un enjeu. D’une part, la classe dominante n’a aucun intérêt à voir coaguler des couches sociales unifiées sous le vocable de peuple. D’autre part, certains ne souhaitent pas voir la lutte des classes s’immiscer dans sa définition, pensant que les contradictions capitalistes sont surmontables par un destin commun entre exploités et exploiteurs, au prix sans doute du sacrifice d’une élite qui a fait son temps pour les bourgeois. On doit considérer le peuple comme un acteur politique dont le prolétariat est le moteur interne le plus puissant. Enfin, le développement de la lutte des classes cristallisera de plus en plus les oppositions de classes et dissociera de fait des camps de plus en plus clairement.

L’échec du libéralisme

D’ores et déjà, le libéralisme est largement en déroute. Le plus grand échec actuel est la remise en cause d’une conception de la société telle que les libéraux la souhaitent. Le philosophe Michéa a beaucoup apporté sur le projet anthropologique du libéralisme. Selon lui, le libéralisme promeut l’image d’une addition d’individus atomisés, n’ayant pas de filiation particulière, ni culturelle ni historique. Or, les gilets jaunes ont légitimé leurs actions par la Révolution française et Mai 68, notamment. La bourgeoisie n’en a pas fini avec l’histoire de France !

Le libéralisme nie la société (« il n’y a pas de société », disait Thatcher en 1987). Le libéralisme participe de la destruction des formes sociales stables et donc envisage la fin du cadre national comme lieu d’expression de la volonté populaire, dissoute dans un grand ensemble, européen et mondial11. La France, loin d’être un ensemble réactionnaire, incarne le lieu de la prise de décision réclamé par les gilets jaunes. Le libéralisme promet la fin de toutes les frontières, la fin des différences pour former une vie « liquide », d’un métier à un autre, d’une délocalisation permanente de sa vie. Les gilets jaunes réclament de pouvoir travailler là où ils vivent, ils demandent la stabilité dans leur vie par un salaire décent et régulier.

La politique libérale, déclinée sous sa forme charitable, met souvent les projecteurs sur les exclus en considérant les « inclus », ceux ayant une insertion sociale et professionnelle « normale », comme des couches sociales ne faisant pas problème. Ils seraient même, du coup, presque des privilégiés ! Or, ce que les gilets jaunes ont remis en avant, ce sont les gens normaux, qui peuplent le pays et le font vivre. Les gilets jaunes ont remis en cause fortement l’absence de soutien du showbiz, rouage de l’abrutissement de masse.

Perspectives politiques

Les gilets jaunes ont dès le début entamé une action ne tenant pas compte du cadre légal. Il n’est donc pas étonnant de constater que parmi les revendications formulées dans les cortèges, le mot d’ordre de « Macron, dégage ! », « Macron, démission ! » ait été scandé sans tenir compte du légalisme. Celui-ci est en effet un obstacle en soi lorsqu’on veut se débarrasser d’un président honni. Doit-on attendre la fin du mandat, en 2022, pour changer de direction politique au pays ? La cohabitation, monstre institutionnel de la Ve République, n’a pas été réclamée par les gilets jaunes. Ces options ne peuvent être défendues. Combien de temps doit encore durer la misère ? C’est aujourd’hui que l’épreuve de la vie se concrétise dans la chair et le sang des couches sociales dominées. Et si les institutions étaient intrinsèquement opposées à l’intérêt populaire ? C’est d’ailleurs pourquoi les gilets jaunes mettent l’accent sur la démocratisation et que resurgit des modalités de contrôle, tel le référendum d’initiative citoyen, pour reprendre la main sur le cours du pays. Tout est lié. Il n’y aura pas de changements fondamentaux en dissociant les revendications sur les conditions de vie et de travail et les outils de mise en œuvre. Fondamentalement, il y a une exigence de réorganisation du pays de fond en comble.

2 Idem

3 Pour faire grève à la SNCF et les écoles primaires, notamment, il faut prévenir son administration au moins 48h avant la date de la grève. Ceci ôte toute spontanéité, y compris jusqu’au dernier moment pour se décider à entrer en grève. Ce n’est plus dans un cadre collectif, après discussion et avoir vu si l’idée de la grève prend corps ou pas (avec vote en AG des personnels) qu’on entre en grève, mais dans une relation individuelle avec une administration, après décision de syndicats reconnus officiellement. Un premier obstacle à la spontanéité avait été introduit dans la fonction publique par les préavis de grève déposés 5 jours avant la date de grève afin de la rendre légale. Aucune force politique dite de gauche n’appelle à la suppression de ces procédures.

4 On rappellera que le secrétaire particulier de Jean Moulin, Daniel Cordier, était, à l’entrée de la Seconde guerre mondiale, un antisémite affirmé. Son ralliement à la Résistance, dans laquelle il jouera un rôle important, s’appuie sur le patriotisme et refuse donc l’armistice signé par Pétain. Fallait-il l’exclure de la Résistance pour lutter entre gens « idéologiquement raisonnables » contre les nazis et le régime de Vichy ?

5 « Si la bourgeoisie bénéficie actuellement de la plus grande profondeur (sept générations, soit le maximum anthropologique selon Françoise Héritier) et de la plus grande étendue, les classes moyennes se situent dans une position intermédiaire tandis que la paysannerie et la classe ouvrière ont la plus grande méconnaissance de leurs origines ». Ferrette Jean, « Des ouvriers sans héritage », dans revue ¿ Interrogations ? N°3. L’oubli, décembre 2006, https://www.revue-interrogations.org/Des-ouvriers-sans-heritage.

6 Le 4 novembre sur LCI Laurent Berger déclare « Je n'irai pas manifester le 17 novembre (...) Il faut continuer sur cette logique de conversion écologique, nous n'avons pas le choix. Il réclamera aussi que le gouvernement fasse un geste pour "accompagner" cette hausse des prix, comme un chèque énergie pour les salariés les plus modestes.

7 Le communiqué évoquait maladroitement « l’apparent engouement massif pour cette mobilisation du 17 novembre alors que nous peinons à créer un rapport de force suffisant ».

8 Avant et après, l’action du 17 novembre, Solidaires reste dans l’expectative. Le 13 novembre, l’organisation confirme son orientation : « Des initiatives ont été lancées pour le 17 novembre prochain et immédiatement, politiciens, patrons et extrême droite ont tenté de les récupérer. » ; le 19 novembre : « Tout le monde a remarqué que les syndicats n’ont pas appelé à ces blocages. Pour Solidaires, et c’est un point dur, nos valeurs sont incompatibles avec les mots d’ordre racistes, sexistes et homophobes, avec l’extrême droite. Nous sommes opposés au néo-libéralisme et nous refusons toute récupération politique des mobilisations. »

9 « Les Gilets jaunes ou le retour du conflit de classes », Jérôme Sainte-Marie, Figarovox, 03/12/2018

10 La citation est de Jérôme Sainte-Marie. Gérard Noiriel, de son côté le démontre amplement dans son dernier ouvrage : Une histoire populaire de la France, éd. Agone, 2018.

11 Disant cela, je pense que la question internationale reste bien d’actualité, ne serait-ce que parce que le capitalisme mondialisé est capable d’intervenir en France pour corriger ces insupportables Français qui essaieraient d’en sortir. En conclusion, pas de repli national car l’ennemi nous entoure et qu’il faut un front international unissant les efforts de tous ceux qui luttent à travers le monde contre le capitalisme.