Cet article, paru sous le titre "Les ressources (in)humaines de la magistrature", est tiré du numéro 25 de la revue Délibérée sorti en librairie jeudi 28 août 2025. Délibérée invite ici à penser la justice sous l'angle du handicap: dans une société validiste, c'est à dire construite par et pour les valides, comment la Justice se positionne-t-elle ? Le sujet n’est pas envisagé par l’institution, ou de manière très marginale, alors même que le handicap – qu’il concerne les justiciables ou ses agent·es – fait partie de son quotidien et que des normes nationales comme internationales, lui imposent des évolutions (voir notre édito). Les autres articles examinent les notions de handicap et de validisme, l'accessibilité de la justice, le contentieux relatif à l'allocation adulte handicapé (AAH), le contrôle social à l'égard des parents aveugles, les besoins spécifiques en prison. Exceptionnellement en lien avec le thème, la rubrique "Justice pour toustes" met en lumière un combat judiciaire pour l'accessibilité.

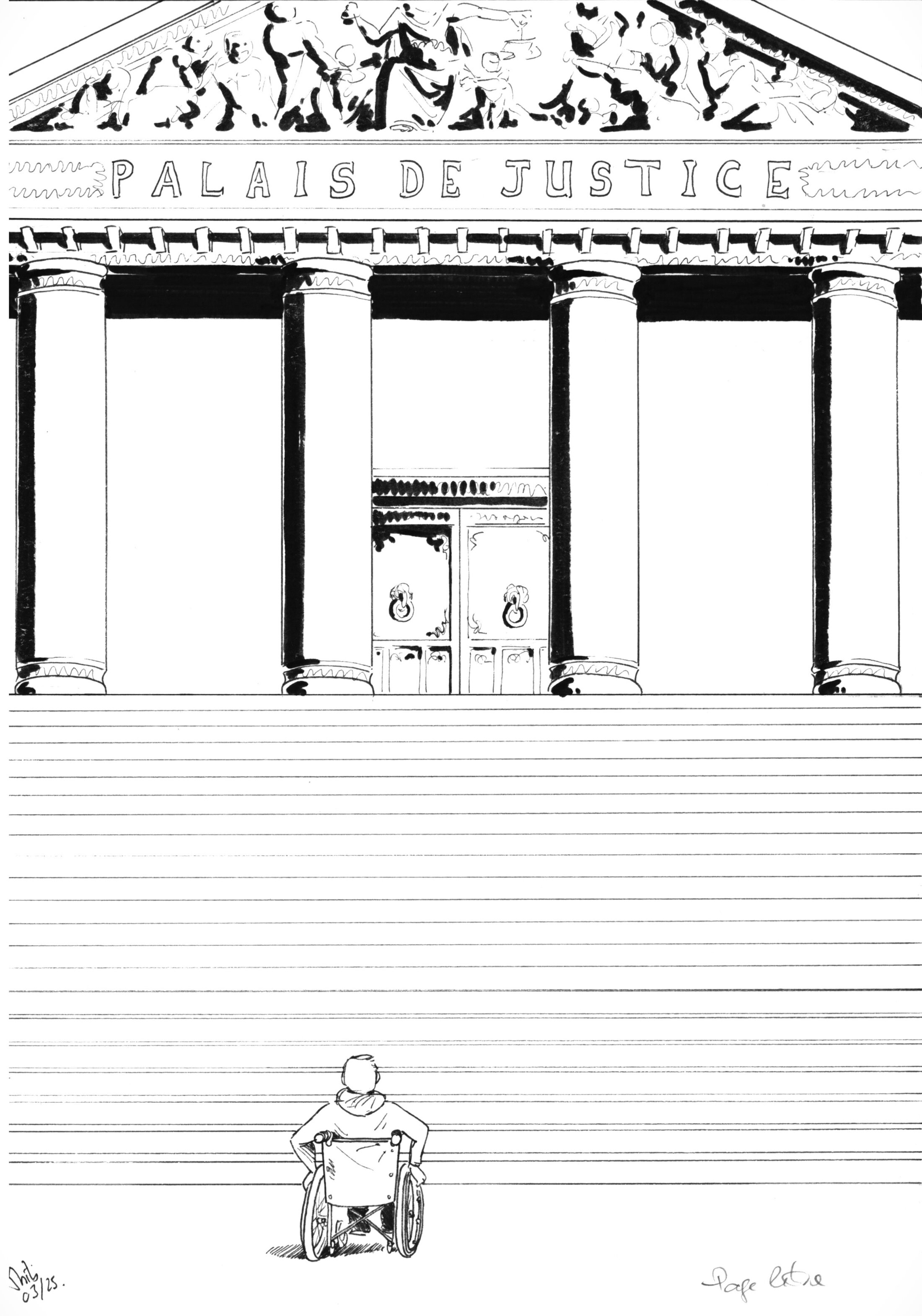

Agrandissement : Illustration 1

Laurent Desgouis est membre du Syndicat de la magistrature (SM) dont il a été secrétaire national. Docteur en droit, il est actuellement conseiller à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et chargé d’enseignement à la faculté de droit de l’université Grenoble-Alpes. Il a auparavant principalement exercé les fonctions de juge d’instance, juge aux affaires familiales et juge au pôle social.

Juliette Renault est membre du SM. Co-coordinatrice de la revue, elle est également juge aux affaires familiales au tribunal de Nantes. Elle a auparavant exercé les fonctions de juge des enfants et de substitute du procureur au pôle « mineurs-famille » du parquet de Nanterre.

Lara Danguy des Déserts est membre du SM et co-coordinatrice de la revue. Après avoir exercé au parquet puis en tant que juge d’application des peines et juge d’instruction, elle est actuellement vice-présidente au tribunal judiciaire de Nantes. Ancienne conseillère de la garde des Sceaux, elle a travaillé au sein de l’administration pénitentiaire et en détachement au ministère des Affaires étrangères sur les questions de justice pénale internationale.

* * * *

Dans ses observations finales destinées à la France en 2021, le comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées déplore le manque « de sensibilisation des décideurs, des agents de l’État aux niveaux national et municipal, des professionnels du droit, notamment les juges, (…) et des autres professionnels qui travaillent avec des personnes handicapées, aux droits de celles-ci » [1]. Constater le manque de sensibilisation du monde judiciaire sur la question du handicap relève ainsi du doux euphémisme. Les personnes en situation de handicap sont en effet quotidiennement entravées dans l’exercice de leurs droits et par les professionnel·les du droit, et ce bien au-delà du sujet de l’accessibilité des bâtis de juridictions. Magistrat·es, greffier·ères et agent·es constatent dans leur quotidien appartenir à une justice peu adaptée. Qu’en est-il de l’envers du décor ? Regarder la manière dont l’institution elle-même traite ses propres agent·es handicapé·es c’est aussi avoir une grille de lecture sur le validisme qui travaille l’institution judiciaire. À la faveur de témoignages de collègues magistrat·es ayant bénéficié de conseils ou d’une assistance syndicale, il appert que ces dernier·ères sont confronté·es à d’importantes discriminations. Si certains droits sont garantis, leur jouissance n’est pas effective.

Aucune formation n’est dispensée sur la question du handicap à l’École nationale de la magistrature, le validisme est un impensé de la formation initiale, ce qui a des conséquences sur la prise en considération des justiciables, mais aussi des agent·es, dès leur entrée en formation et tout au long de leur carrière.

L’inadaptation de l’institution visible dès le stade de la formation

Une collègue aveugle relate ainsi que, peu de temps avant de partir en stage en juridiction pour un an, le sous-directeur de l’ENM a pris l’initiative de se rendre dans le tribunal pour préparer sa venue, une démarche à saluer. Cependant, ce dernier n’a pas voulu qu’elle l’accompagne pour exprimer elle-même ses besoins auprès de ses maîtres de stage, estimant pouvoir se faire son porte-parole. Elle relate également avoir tout de suite exigé d’être autonome dans la lecture, ne pas souhaiter dépendre d’une personne – dont les horaires sont en outre restreints –, que ce soit en formation ou en juridiction, ce qui suppose une numérisation et une océrisation [2]. La première réponse qui lui a été faite a été : « il faut que vous appreniez à vous faire lire les pièces ».

Chaque année, alors que les auditeur·rices (élèves magistrat·es) doivent choisir leur premier poste, des situations ubuesques se reproduisent : une personne en fauteuil se voit proposer une fonction dans une juridiction alors que son service se situe au deuxième étage sans ascenseur, une autre dans une juridiction où le monte-charge ne fonctionne que pour le « public » à des horaires ne correspondant pas à des horaires de travail, l’entrée des professionnel·les se faisant par un escalier d’une vingtaine de marches. Une personne ayant une déficience visuelle et qui ne peut pas conduire est orientée vers un poste dans un tribunal inaccessible en transport en commun, tandis qu’un autre, dyspraxique, se voit confier un poste de juge des contentieux de la protection, soit une des fonctions où il y a le plus de lecture/écriture, et ce sans aménagement de poste [3]… La direction des services judiciaires (DSJ, service des ressources humaines de la magistrature) ne dispose d’aucune liste des tribunaux accessibles pour les professionnel·les en situation de handicap [4], ni aucune appréhension holistique de la question de l’accessibilité, au-delà des handicaps visibles. Il arrive que les personnes directement concernées soient obligées de vérifier elles-mêmes quelles sont les juridictions accessibles et dans quelles conditions elles vont pouvoir exercer leur métier alors qu’un environnement adapté doit permettre de limiter les situations handicapantes.

Parallèlement, pour la première fois, le rapport 2025 du jury du concours d’accès à l’École nationale de la magistrature évoque son « regret » d’une augmentation des demandes d’aménagement d’épreuves, allant jusqu’à proposer que les futur·es élèves nécessitant un aménagement passent devant « un médecin spécialiste », au lieu d’un médecin agréé pour pouvoir bénéficier de tiers-temps supplémentaire. Cette requête sous-tend au passage que des médecins, suivant au long court les personnes en situation de handicap, produiraient des certificats de complaisance, ou encore manqueraient de pertinence – voire de clairvoyance – dans la détermination des aménagements nécessaires. Au lieu de voir que l’augmentation des demandes d’aménagement d’épreuves s’inscrit dans un contexte d’amélioration des conditions de diagnostic et de reconnaissance des différentes formes de handicap, ces aménagements sont perçus comme des privilèges ou des passe-droits [5].

Une fois en poste

Tout au long de leur carrière, de nombreuses autres difficultés se posent. Le cadre légal est clair s’agissant des compensations à prévoir pour permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer pleinement leur travail [6]. Cette compensation peut prendre la forme d’une aide humaine assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d’aides techniques ou d’aménagements organisationnels n’ont pu être mises en place. Dans les faits cependant, ce cadre d’accompagnement ne résiste pas aux – trop – nombreuses complications techniques qui surviennent. Selon un collègue : « C’est toi qui as ton handicap qui dois te tenir au courant des évolutions technologiques, (…) de ce que tu peux demander », il nommait la lassitude de toujours devoir « réclamer » auprès des services administratifs régionaux des aménagements pour son poste. Une autre collègue évoquait avoir envoyé une dizaine de courriels avant d’obtenir un logiciel de dictée vocale pour rédiger ses décisions, cette dernière ne pouvant plus bouger un bras après un accident du travail. Certain·es magistrat·es ne demandent pas/plus d’aménagements et font face au quotidien à des obstacles qui semblent peu croyables : une magistrate malentendante qui se voit nommée présidente d’audience correctionnelle dans un tribunal où les microphones ne fonctionnent pas en salle d’audience, une magistrate atteinte d’une maladie chronique qui exerce à 50% – dont on promet qu’un·e juge placé·e prendra les 50% de son cabinet restants – se retrouve finalement seule et donc à exercer une charge de travail incombant à un temps plein, ce qui aggrave sa maladie…

À ces obstacles matériels s’ajoutent des complications financières. En effet, si une circulaire prévoit que toute administration publique qui emploie une personne en situation de handicap peut bénéficier du Fonds d’insertion des personnes handicapées de la fonction publique (FIPH), dans les faits il existe plus d’un cas dans lesquels le service des ressources humaines du ministère de la Justice a renvoyé la responsabilité aux services internes aux cours d’appel (« services administratifs régionaux » – SAR) pour prendre en charge financièrement les aménagements de poste ou compensations nécessaires, SAR qui renvoient parfois la responsabilité au ministère de la Justice à leur tour. Une juge aux affaires familiales aveugle explique qu’après avoir obtenu de la médecine de prévention que son aménagement de poste passe par le recrutement de deux auxiliaires de vie professionnelle pour lui permettre de numériser la masse de dossiers qu’elle avait à juger, il lui a fallu attendre près d’un an avant que le second recrutement puisse se faire, le SAR et le ministère se renvoyant la balle pour savoir qui financerait ce poste supplémentaire. Une collègue qui ne peut tenir la station assise de manière prolongée sans aménagements spécifiques, après quatre expertises médicales dont deux par la médecine du travail, 17 certificats médicaux produits, a dû faire venir elle-même une ergothérapeute sur son lieu de travail et attendre près d’une année pour avoir le matériel recommandé à son handicap, pour des raisons financières. Un collègue déclare : « Dès qu’il s’agit de mettre de l’argent pour du matériel adapté, c’est compliqué ». Il existe par ailleurs de grandes inégalités entre les SAR qui ont (ou pas) des cellules et référent·es handicap pour justement pouvoir alléger et simplifier ces questions administratives. En outre, une déambulation sur les sites intranet des cours d’appel démontre l’inégalité voire le désintérêt pour ce sujet : alors qu’il s’agit d’un prérequis à l’exercice de l’activité professionnelle, les onglets concernant le handicap avec les informations sur les référent·es et les démarches administratives, quand ils existent, ne sont pas uniformément présentés et pas toujours faciles à trouver. Ils figurent alternativement dans un onglet « QVT » (qualité de vie au travail), « action sociale et associative », « ressources humaines », avec des organigrammes qui ne sont pas à jour – on peut trouver en 2025 un tableau de référents qui date de 2017 et après vérification, plus aucun·e des agent·es n’est en poste.

Les discriminations s’aggravent quand les travailleur·euses suite à des problèmes de santé, des accidents – parfois du travail – sont éligibles à une reconnaissance de travailleur·euse handicapé·e alors qu’ils et elles étaient déjà magistrat·es. C’est souvent avec la hiérarchie que les premiers problèmes surviennent. Un collègue dont la déficience visuelle s’est aggravée rapporte, alors qu’il était en lice pour devenir président d’une juridiction, que la direction des services judiciaires a interrogé ses possibilités d’accession au poste au lieu de lui proposer des moyens d’assistance. À cet égard, il convient de souligner qu’il n’y a pas de personne référente au ministère de la Justice sur la question du handicap [7], de sorte que les collègues ne peuvent pas savoir à qui s’adresser, ce qui constitue une première difficulté : « Je ne savais pas où aller chercher l’info. Il a fallu dix ans pour que je le découvre. Je n’étais pas sensibilisée à cette question ». Une reconnaissance RQTH passe devant la MDPH, le traitement du dossier dure en moyenne une année ; en attendant, qui permet les aménagements de poste, d’horaires de nos collègues ? Qui recrute de manière temporaire des auxiliaires de vie ? Il est attendu de ces collègues qu’ils et elles soient arrêté·es par des médecins alors que tout ce qu’ils et elles demandent est de pouvoir travailler dans des conditions adaptées.

Une collègue ayant dû passer à mi-temps thérapeutique avec des horaires adaptés après avoir vécu un accident du travail, déplore que cela figure dans son évaluation : « Je regrette l’évocation du mi-temps thérapeutique, relevant de l’autorité médicale, dans l’appréciation des compétences et qualités professionnelles ». Plusieurs collègues ayant eu des accidents vasculaires cérébraux avec des conséquences sur leur mobilité et motricité nomment la marginalisation vécue, notamment par les autres collègues qui, dans un contexte général de surcharge et de management néolibéral par les chiffres, ne souhaitent qu’une chose : les voir partir pour être remplacé·es par des collègues « valides » qui prendraient 100% de la charge de travail sans aménagements.

Des magistrat·es témoignent également de l’absence d’accueil spécifique lors de l’arrivée dans une nouvelle juridiction : proposer une visite descriptive à une personne aveugle, identifier les difficultés spécifiques qu’elle pourrait rencontrer selon l’organisation particulière des locaux pour ne citer que cet exemple apparaîtrait comme élémentaire.

Au nombre des obstacles qui jalonnent les parcours professionnels des personnes en situation de handicap, la condition de mobilité géographique, requise pour prendre un grade ou prétendre à un poste en avancement [8], figure en bonne place. Alors que cette exigence participe de l’indépendance des magistrat·es et constitue une source de vitalité pour le corps judiciaire, elle peut révéler des effets retors lorsqu’elle est rapportée au champ du handicap. Les personnels qui ne peuvent s’éloigner de leur juridiction, à proximité de laquelle ils·elles bénéficient de soins, sont moins enclins à solliciter un poste en avancement. Ce phénomène d’autolimitation s’avère d’autant plus important que lorsqu’une demande d’avancement « sur place » est formulée, elle est régulièrement désignée comme illégitime. Dans les cas – trop rares – où elle fait l’objet d’une réponse favorable, elle est immédiatement perçue comme un privilège, une atteinte difficilement supportable à ce principe d’égalité formelle qui n’admet pas la prise en compte des différences objectives de situation. Or une réponse favorable sera obtenue aux prix d’une production d’innombrables justificatifs, à la valeur parfois spécieuse : que penser d’une attestation de l’employeur de la conjoint·e du ou de la magistrat·e indiquant que, dans quelques années, celui-ci/celle-ci sera amené·e à être muté·e pour justifier d’une demande d’avancement sur place « temporaire », à un poste dit convoité ? La politique de la DSJ manque de lisibilité sur ce sujet et l’absence de règle précise en la matière renforce inévitablement le sentiment qu’un privilège est octroyé à celles·ceux qui se voient promu·es sans être obligé·es de rejoindre une autre juridiction. Par ailleurs, deux collègues indiquent ne même pas envisager certains postes compte tenu des trop grandes difficultés pour obtenir un aménagement vraiment adapté.

Le ministère de la Justice et ses services déconcentrés sont chargés de promouvoir et de faciliter la mise en œuvre de la politique ministérielle en matière du handicap mais tant que l’administration et ses travailleur·euses continueront à estimer que certains aménagements, notamment pour les handicaps invisibles, sont des privilèges et non des droits à pouvoir bénéficier d’un espace de travail adapté, ces injustices continueront d’exister. Et pourtant, une prise en charge juste, décente de nos collègues – ou à tout le moins légale rappelons-le – ne concerne que très peu de personnes. Seulement 1,26 % de magistrat·es sont handicapé·es [9], soit un pourcentage très éloigné de l’obligation légale d’emploi des personnes en situation de handicap fixée à 6% par le Code du travail [10]. Un collègue conclut : « La magistrature est à l’image de la société, le regard sur le handicap au travail est assez péjoratif. On voit ce que tu ne peux pas faire, mais pas ce que tu apportes, que tu déploies beaucoup plus d’efforts que les autres, ce n’est pas frontal mais on te fait sentir que tu “fais chier” ». En outre, les autres agent·es du ministère de la Justice ne bénéficient pas d’une meilleure prise en charge.

En cette année anniversaire des 20 ans de la loi de 2005 sur le handicap, une démarche d’ampleur apparaît essentielle, bien loin d’un simple « flash actu handicap » envoyé par courriel en mars à toustes les agent·es expliquant comment faire reconnaître son handicap et pourquoi faire valoir ses droits. Une vraie politique s’impose, légalement, si ce n’est humainement, dans l’intérêt d’une justice adaptée pour toutes et tous.

* * * *

Pour vous abonner à Délibérée c'est là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info et consulter notre site internet ici.

Pour nous contacter : redaction@revue-deliberee.org

* * * *

- Comité des droits des personnes handicapées sur l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 4 octobre 2021.

- Après l’étape de la numérisation, l’océrisation d’un document permet de rendre lisible le texte par un appareil de lecture, mais aussi de faire des recherches par mots clés, de sélectionner des parties, etc.

- La section SM de la promotion 2023 a, le 17 avril 2025, pendant la période de quelques jours au cours de laquelle les élèves magistrat·es doivent choisir leur poste, adressé un courrier à la DSJ pour s’émouvoir de ces situations et en demander une appréhension transparente et humaine.

- Ce qui en soi ne serait pas un problème si, conformément aux exigences légales, tous les tribunaux étaient accessibles.

- Rapport de la présidente du jury des concours d’accès 2024 à l’École nationale de la magistrature, 14 mars 2025, page 7 et la note de la section syndicale du SM de la promotion 2025 de l’ENM : « Validisme dans la magistrature. Notre réponse au rapport du jury ».

- Article L323-9-1 du Code du travail pour les salarié·es du secteur privé; articles L. 321-1 à L. 321-3 du Code général de la fonction publique pour les agents publics et s’agissant des magistrat·es, qui relèvent d’un statut spécial, article 10-4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

- Au moment de la rédaction de l’article, et ce depuis plusieurs mois.

- « L’avancement » consiste à obtenir un poste qui permet de progresser dans la carrière, ce qui requiert en principe d’être muté dans une autre juridiction.

- Rapport social unique 2022, p. 70, « 85 femmes et 27 hommes », publié le 4 avril 2025.

- Article L521-2 du Code du travail.