Ce texte, paru sous le titre "Le policier, juge de la rue. Les amendes forfaitaires ou l’expansion du discrétionnaire", est tiré de la rubrique Variations du numéro 20 - "Vivants contre vivant" - de la revue Délibérée, sorti en librairie le 7 décembre 2023. S'appuyant sur une étude de terrain menée auprès de jeunes multiverbalisé·es, Aline Daillère analyse l'impact du développement des amendes forfaitaires et interroge leur usage. Initialement conçues pour les faits de moindre gravité et limiter l'engorgement des tribunaux, elles concernent désormais aussi des délits et sont devenues un outil de sanction à la disposition des forces de l'ordre, qui échappe majoritairement au contrôle du juge et aux droits de la défense.

Aline Daillère est chercheuse en science politique, spécialisée sur les questions de police. Sa thèse, intitulée « La justice dans la rue », porte sur la verbalisation répétée de jeunes de quartiers populaires. Elle s’intéresse en particulier au transfert du pouvoir de juger que l’amende forfaitaire représente et à ses conséquences. Elle est par ailleurs l’auteure de plusieurs rapports d’enquête consacrés à la police, notamment L’ordre et la force. Enquête sur l’usage de la force par les représentants de la loi en France, publié en 2016 par l’ACAT.

* * * *

Agrandissement : Illustration 1

Les amendes forfaitaires connaissent un développement phénoménal. Si elles questionnent du point de vue de leurs effets néfastes sur les droits des justiciables, elles interrogent également en raison du transfert de pouvoir qu’elles induisent : la justice y est ici rendue non pas par un·e magistrat·e dans un tribunal, mais par un·e policier·ère ou gendarme, dans la rue.

Créée en France par le législateur au début du XXe siècle, l’amende forfaitaire permet de sanctionner une infraction sur le champ, sans passer par un·e juge, sur simple constat d’un·e agent·e verbalisateur·ice. Elle est une sanction pénale prononcée sans procès, l’auteur·e des faits recevant à domicile la notification du montant de l’amende qu’il doit ensuite payer ou qu’il peut (en principe au moins) contester. Initialement circonscrite aux violations du Code de la route, son application s’est depuis considérablement étendue et concerne aujourd’hui un très grand nombre de comportements. Un décret de 2012 l’élargit par exemple aux infractions relatives au bruit, auparavant compétence du juge de proximité. Dans le contexte de pandémie de Covid-19, l’amende forfaitaire fut encore l’outil privilégié pour réprimer le non-respect des mesures sanitaires. Jusqu’alors réservée au domaine contraventionnel, la procédure d’amende forfaitaire a par ailleurs été introduite en matière délictuelle en 2016 pour couvrir les délits de conduite sans permis ou sans assurance1.

Plusieurs réformes législatives sont depuis venues étendre massivement le nombre de délits sanctionnables au moyen d’une amende forfaitaire. En 2019, son champ d’application a ainsi été élargi à trois nouveaux délits, dont celui d’usage illicite de stupéfiants2. La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) du 24 janvier 2023 a ensuite accéléré cette extension en faisant entrer 85 nouveaux délits dans le champ des amendes forfaitaires, parmi lesquels figurent par exemple l’outrage sexiste, l’occupation de halls d’immeuble, la vente à la sauvette ou l’intrusion illicite dans un établissement scolaire.

En 2021, les forces de l’ordre ont dressé 14,3 millions de procès-verbaux de contravention et 233.000 amendes forfaitaires délictuelles3. « Juge au bord de la route »4 ou juge dans la rue, les forces de l’ordre se voient confier un pouvoir pour lequel elles disposent d’une marge de manœuvre considérable. Cette prérogative a cependant été élargie et renforcée sans que le législateur ne se soit interrogé sur la manière dont les policier·ères et gendarmes en font usage. La police fait pourtant l’objet de nombreuses recherches en sciences sociales, aussi bien en France qu’à l’étranger. Les pratiques et la culture professionnelles de ces agent·es de première ligne, bien documentées, auraient mérité que l’on s’y arrête. Les sociologues observent notamment que les policier·ères5 entretiennent un rapport ambigu à la loi6, s’estimant parfois légitimes à la transgresser afin d’accomplir plus efficacement leur mission7. Plusieurs études ont également démontré qu’ils agissent selon certains stéréotypes et raccourcis cognitifs qui les conduisent à cibler des catégories de populations spécifiques. Une série d’enquêtes portant sur les contrôles d’identité en France ont notamment mis en évidence l’existence de pratiques discriminatoires8.

Les pratiques policières de verbalisation ont été peu documentées dans l’Hexagone jusqu’à présent. Dans un contexte où ce pouvoir ne cesse de s’étendre et se renforcer, il convient de s’interroger sur les manières dont les forces de l’ordre françaises exercent leur mission de juge de la rue.

Cette question est étudiée ici à l’aune de situations paroxystiques de jeunes de quartiers populaires qui, verbalisées de manière très fréquente par des policier·ères, dénoncent des abus. Une enquête a ainsi été réalisée entre 2018 et 2023 auprès de jeunes multiverbalisé·es. 49 entretiens ont été menés (33 avec des jeunes verbalisé·es et 16 avec des professionnel·les du droit et de la jeunesse), dans huit quartiers de Paris et de région parisienne ; près de 900 amendes forfaitaires contraventionnelles ont par ailleurs été récoltées dans ces localités puis analysées.

Ces données mettent en lumière les pratiques de multiverbalisation subies par les jeunes de certains quartiers. Bien qu’ils et elles dénoncent des abus policiers et amendes illégales, ces justiciables n’ont cependant aucun moyen de saisir la justice, tant la procédure d’amende forfaitaire est conçue pour tenir cette dernière à distance. En l’absence de contrôle judiciaire se pose la question de la limite de ce pouvoir discrétionnaire.

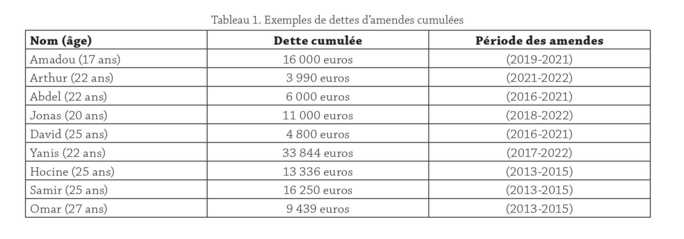

La multiverbalisation comme sanction

Depuis le milieu des années 2010, dans plusieurs quartiers de France, des adolescent·es et jeunes adultes expliquent être verbalisé·es par la police à fréquence très élevée et alertent sur l’impact notamment économique de ces amendes à répétition. Les multiverbalisé·es, très majoritairement de jeunes hommes racisés âgés de 13 à 25 ans et résidants ou usagers de quartiers populaires, ont en commun de recevoir un grand nombre d’amendes forfaitaires. Amadou9, 17 ans, est l’un d’entre eux. Il reçut sa première amende lorsqu’il avait 14 ans. Depuis lors, il a été verbalisé à au moins quinze reprises chaque année, dont vingt-deux fois entre janvier et avril 2021. Au jour de notre rencontre, il cumulait 60 amendes, dont la majorité étaient des contraventions de 4eclasse : des amendes à 135 euros dont le montant est majoré à 375 euros lorsqu’elles ne sont pas payées dans le délai de 45 jours. Amadou doit, à 17 ans, plus de 16.000 euros d’amendes cumulées à l’État français. Comme lui, de nombreux jeunes de quartiers sont verbalisés fréquemment et, face à l’impossibilité de payer leurs amendes, se trouvent redevables à l’État de dettes élevées (tableau 1).

Agrandissement : Illustration 2

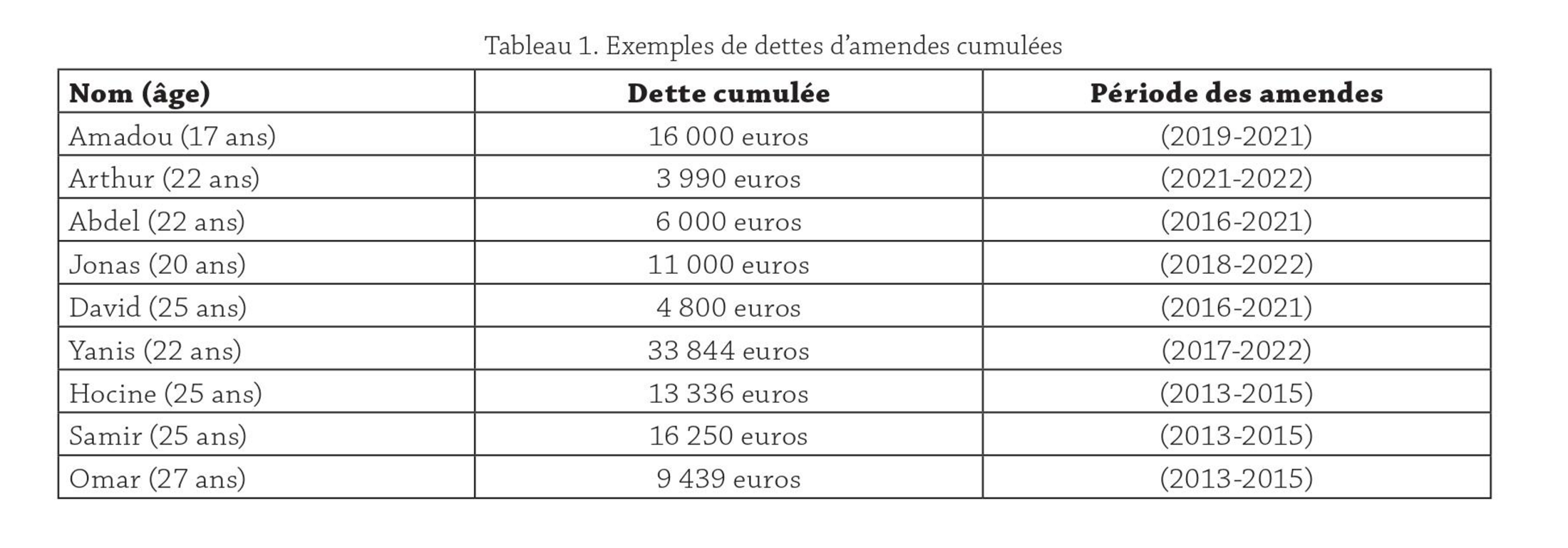

Ces amendes relèvent jusqu’ici le plus souvent du domaine contraventionnel et leurs motifs sont récurrents. Il s’agit tout d’abord de troubles à la tranquillité publique : «déversement de liquide insalubre», appliqué généralement aux faits de crachats, « dépôt ou abandon d’ordures » et nuisances sonores nocturnes ou diurnes. Les amendes sanctionnent par ailleurs des infractions à la circulation routière (non-apposition d’attestation d’assurance, défaut de brevet de sécurité routière, non-port de gants, stationnement gênant, etc.). Enfin se sont souvent ajoutées, entre mars 2020 et juin 2021, de nombreuses verbalisations liées à la pandémie de Covid-19 (sortie sans attestation, non-respect du couvre-feu, non-respect du port de masque, etc.). Dans de nombreux cas, plusieurs amendes sont dressées en même temps.

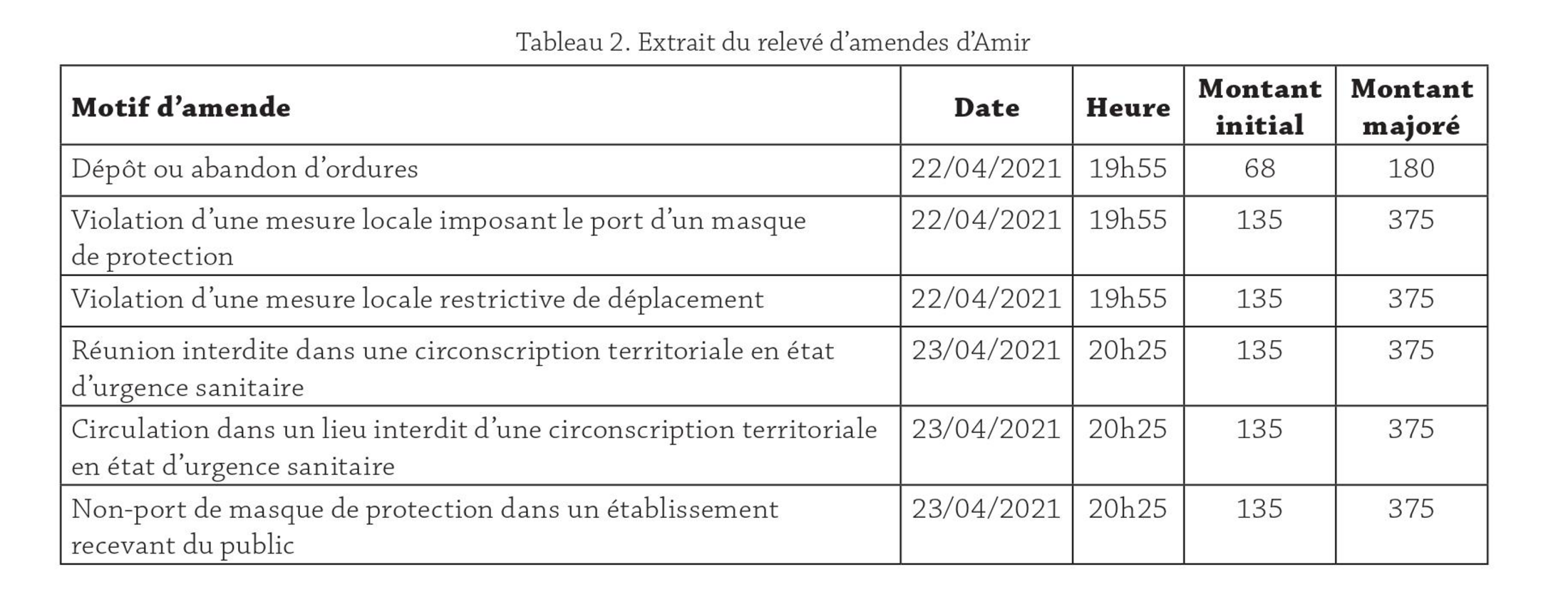

En avril 2021, Amir a par exemple été verbalisé six fois en deux jours (tableau 2).

Agrandissement : Illustration 3

C’est par ailleurs dans leur quartier d’habitation, en bas de chez eux, que ces jeunes sont le plus souvent verbalisés. Dans chacun des sites étudiés, les amendes récoltées se concentrent sur quelques rues ou places publiques spécifiques, espaces proches de leur domicile que les multiverbalisé·es fréquentent comme lieu de sociabilité. Seule une minorité des amendes collectées proviennent d’autres villes ou même d’autres quartiers, même lorsque les activités sociales ou professionnelles des jeunes concerné·es s’étendent à d’autres territoires que leur lieu d’habitation. Il paraît surprenant par exemple de constater que des infractions à la circulation routière se concentrent dans ces périmètres si restreints. La conduite sans certificat d’immatriculation ou certificat de contrôle technique, l’absence de rétroviseur ou de gilet jaune, le défaut de fonctionnement d’un feu ou la conduite d’un véhicule « orné d’un élément extérieur saillant, tranchant ou pointu » s’avèrent être des infractions dont la commission a de grandes chances de s’étendre au-delà du quartier d’habitation. Bien que mouvants, ces faits-là restent pourtant principalement sanctionnés dans des lieux fixes, places et rues récurrentes au sein de leur quartier d’habitation. Ces constats tendent à indiquer que ces jeunes font dans ces lieux l’objet d’une attention policière particulière qui devient moindre sitôt qu’ils s’éloignent.

En raison des dettes qu’elles génèrent, ces amendes entraînent d’importants impacts sociaux, économiques et professionnels pour les jeunes concerné·es et leur famille10. Pourtant, tandis que les multiverbalisé·es cumulent des amendes en grand nombre impactant lourdement leur vie, ils ne reconnaissent pas toutes les infractions qui leur sont reprochées. Bien loin de là. Nombreux sont ceux qui dénoncent l’injustice de certaines amendes.

L’amende comme outil de répression policière

« Fausses amendes » et verbalisations à distance

Pour les jeunes concernés, les amendes dont ils font l’objet sont associées à un très fort sentiment d’injustice. Au-delà de leur récurrence souvent vécue comme une forme de harcèlement, l’injustice est très souvent exprimée à travers le récit de situations de verbalisations infondées. Plusieurs jeunes expliquent ainsi être régulièrement sanctionnés pour des faits inexistants. Ils évoquent alors des séries de «faux PV», « PV mensongers », « fausses amendes » ou « amendes gratuites ». D’autres formes d’injustices sont évoquées, comme par exemple le fait d’être verbalisé pour un acte commis par d’autres. Certains estiment ainsi avoir été sanctionnés – en l’absence de preuve de commission de l’infraction –, simplement parce que le lieu où ils se trouvaient était sale. D’autres dénoncent enfin un traitement différencié des infractions selon qui les commet. À volume sonore égal, les bruits que ces jeunes hommes génèrent seraient beaucoup moins tolérés que d’autres et seraient systématiquement perçus comme un «tapage».

Outre le caractère illégal ou abusif de la verbalisation, l’injustice s’exprime également à travers le récit de procédés considérés comme déloyaux. Plusieurs jeunes expliquent ainsi avoir été verbalisés à leur insu, sans avoir été approchés ou contrôlés par la police. Ils décrivent alors un procédé par lequel les agent·es de police les verbalisent « à distance », généralement depuis leur véhicule de service. En principe impossible, cette méthode surprenante trouve à s’appliquer ici en raison de la forte interconnaissance qui existe entre ces jeunes et ces policier·ères. Subissant de fréquents contrôles d’identité, ces jeunes sont souvent nommément connus des policier·ères de leur quartier, qui peuvent en conséquence les identifier (nom, prénom, adresse) et leur adresser des avis de contravention sans au préalable relever leur identité et permettre un échange sur l’infraction supposée.

Punir l’affront

Dans l’ensemble de ces situations, à travers l’injustice perçue, c’est la notion d’abus qui s’exprime, le sentiment que les policier·ères disposent, notamment avec les amendes, de pouvoirs qu’ils et elles outrepassent et exploitent selon leurs intérêts. Pour certains jeunes multiverbalisés, l’amende forfaitaire serait un moyen auquel les policier·ères ont recours afin de punir celles et ceux qui ne se soumettent pas à leur autorité. Toute attitude susceptible d’être perçue comme une marque de provocation ou d’insolence peut, d’après leurs expériences, donner une tournure négative à une interaction avec la police et susciter une amende. De nombreux exemples sont ainsi donnés en entretien : « dire un mot de trop », revendiquer ses droits ou protester lors d’un contrôle d’identité sont autant de facteurs qui ont pu, selon les jeunes multiverbalisés, déclencher leur verbalisation. Hichem (19 ans) pense ainsi être verbalisé fréquemment parce qu’il s’enquiert des motifs de contrôles d’identité qui lui sont imposés, attitude perçue comme insolente par les forces de l’ordre. D’autres comportements, des plus divers qui soient, peuvent selon les multiverbalisés être interprétés comme des provocations et susciter une réaction policière. Aussi Djibril, 15 ans, pense-t-il avoir été verbalisé parce qu’il ne parlait pas suffisamment fort (« Ils m’ont contrôlé, ils disaient que je me fous de leur gueule, juste parce que je parlais pas fort »). Seydou (16 ans) et Amadou (14 ans) décrivent pour leur part une série de situations perçues comme des manifestations d’insolence : bégayer, zozoter ou ne pas connaître la date de naissance de sa mère seraient autant de motifs pouvant conduire à une amende ou tout autre type de sanction policière. Dans ces situations, quel qu’en soit le déclencheur, l’amende est vécue avant tout comme un moyen détourné de réprimer un affront à l’autorité policière. Utilisant cet outil juridique à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu, les agent·es de police rendraient ainsi une forme de justice informelle, une justice de rue (« Street Justice »)11 .

Pourtant, bien qu’ils contestent la réalité ou le bien-fondé d’une partie des amendes qu’ils reçoivent et dénoncent des abus policiers, les multiverbalisés se trouvent bien souvent dans l’impossibilité de faire valoir leurs arguments devant un·e juge.

Le policier, seul maître à bord ?

La procédure d’amende forfaitaire a ceci de particulier qu’elle échappe largement aux juges. Sa spécificité dans le droit français est fortement liée à son histoire, qui fut marquée par la volonté du législateur de permettre la gestion de contentieux de masse tout en garantissant le bon fonctionnement de la justice. L’amende forfaitaire a en effet été créée en matière de circulation routière, en 1926. Innovation à l’époque, elle permettait au contrevenant de régler son amende directement auprès de l’agent·e verbalisateur·ice sans avoir à en passer par la lourdeur des tribunaux et limitait le risque d’engorgement de ces derniers12. Dans les décennies qui ont suivi, le parlement n’a eu de cesse de pousser à la « simplification » de la procédure d’amende forfaitaire. Si cette simplification facilite en apparence les choses pour le justiciable, elle contribue de manière insidieuse à l’éloigner de l’institution judiciaire et des droits afférents au recours à la justice. Sous l’effet de ces réformes successives, l’accès aux juges est aujourd’hui fortement entravé en matière d’amende forfaitaire. S’il existe bien des voies de recours, celles-ci sont en pratique parsemées d’embûches (complexité et opacité de la procédure, coûts, risques d’aggravation de la peine)13. En matière contraventionnelle, le sort des contestations est de surcroît scellé au stade du jugement : à supposer que les justiciables parviennent à accéder aux juges, ces dernier·ères sont juridiquement lié·es par les constatations policières, dans la mesure où les procès-verbaux de police font foi en matière de contravention14. Dès lors, les informations qu’ils contiennent sont tenues pour vérité, à moins que n’en soit apportée la preuve contraire. La loi pose ainsi le principe d’une présomption de véracité de la parole policière et impose par la même occasion celui d’une présomption de culpabilité des contrevenant·es, obligeant ces dernier·ères à faire la démonstration de leur bonne foi, ce qui se révèle souvent matériellement impossible.

En matière contraventionnelle comme en matière délictuelle, les voies de recours contre les amendes forfaitaires sont fortement dissuasives et limitent drastiquement les possibilités de saisir les juges. Pourtant, c’est en rendant des comptes, à la hiérarchie d’une part, aux juges d’autre part, que le pouvoir discrétionnaire de l’administration se trouve borné à ce qui est nécessaire à l’exercice de sa fonction. En l’absence de contrôle effectif de la justice se pose la question de la limite du pouvoir de verbaliser et de la frontière poreuse entre légalité et abus.

Sanction de faible intensité, l’amende forfaitaire a été conçue à l’origine pour réprimer des infractions peu graves. Au fil des évolutions de la loi et des pratiques policières, cette direction a cependant été perdue de vue, en même temps que les droits fondamentaux des justiciables ont été réduits à peau de chagrin. Les amendes forfaitaires ont peu à peu gravi l’échelle des peines et dépassent aujourd’hui largement le seuil de sanctions de faible intensité. Lorsqu’elles sont répétées, elles engendrent des dettes colossales qui plongent les concerné·es dans de grandes difficultés socio-économiques. En matière de délit, elles entraînent de surcroît une inscription au casier judiciaire qui poursuit les personnes verbalisées pendant de longues années.

En apparence anodine, l’amende forfaitaire offre un pouvoir considérable aux policier·ères. Outil d’autonomie policière par excellence, elle se révèle être un pouvoir de sanction directe dont disposent les agent·es des forces de l’ordre sans avoir à en référer à une justice souvent jugée trop laxiste par ces dernier·ères. Elle est la mise en oeuvre d’une justice qui, par opposition à la publicité d’une salle d’audience, s’exerce dans l’obscurité. Rendue dans la rue, sans contradictoire, cette décision n’a pas à être motivée. Elle s’exerce enfin sans réel contrôle judiciaire, tant ses voies de recours sont ineffectives en pratique. L’amende forfaitaire représente en définitive une arme redoutable. Écartant la justice, elle fait disparaître du même coup celles des garanties identifiées comme des remparts contre l’arbitraire. En pratique, qu’est-ce qui empêche un·e agent·e peu soucieux·se de la déontologie de verbaliser une personne sans réelle prise en considération de la loi et d’agir pour la satisfaction de besoins qui lui sont propres ? En l’absence de garde-fous et de contrôle extérieur, rien ne fait obstacle à l’usage abusif et arbitraire du pouvoir de verbaliser. Dans ce contexte, l’extension exponentielle de la procédure d’amende forfaitaire a de quoi inquiéter. Avec elle s’étend rapidement le périmètre d’une justice de rue se déroulant en l’absence de toutes garanties procédurales, celles-là même qui fondent les principes de justice dans un État de droit.

* * * *

Pour vous abonner à Délibérée c'est là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info et consulter notre site internet ici.

Pour nous contacter : revuedeliberee@gmail.com

* * * *

1 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du XXIe siècle ».

2 Loi n° 2019-22 du 23 mars 2019.

3 Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), Rapport d’activité pour 2021.

4 Renée Zauberman, « La répression des infractions routières : le gendarme comme juge », Sociologie du travail, 40e année, 1998/1, p.43-64.

5 Le terme de « policier·ère » est entendu dans ces lignes au sens générique du terme, celui-ci incluant également les gendarmes.

6 Jean-Paul Brodeur, Les visages de la police. Pratiques et perceptions, Montréal, PU Montréal, 2003.

7 John Alan Lee, « Some Structural Aspects of Police Deviance in Relations with Minority Groups », dans C.D. Shearing (dir.). Organizational Police Deviance – Its Structure and Control, Toronto, Butterworths, 1981, p. 49-82.

8 V. not. Fabien Jobard, René Lévy, John Lamberth et Sophie Névanen, «Mesurer les discriminations selon l’apparence : une analyse des contrôles d’identité à Paris», Population, Vol. 67, 2013/3, p. 423-451 ; Défenseur des droits, « Enquête sur l’accès aux droits. Vol. 1. Relations police/population : le cas des contrôles d’identité », 2016.

9 Les prénoms ont été modifiés.

10 Aline Daillère, « L’amende forfaitaire, arme du (non-)droit », Champ pénal, n° 26, 2022.

11 À propos de la « Street Justice », v. John Van Maanen, « The Asshole », dans Peter K. Manning et John Van Maanen (dir.). Policing: A View from the Street, Santa Monica, Goodyear Publishing Company, 1978, p. 221-237.

12 Jean-Paul Céré, « Amende forfaitaire », Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Paris, Dalloz, 2017 [1ère éd. 2011].

13 En matière contraventionnelle, v. Aline Daillère, « L’amende forfaitaire, arme du (non-)droit », Champ pénal, n° 26, 2022. En matière délictuelle, v. not. Simone Gaboriau, « L’amende forfaitaire délictuelle : surveiller et punir », Droits et libertés, n° 200, janvier 2023 ; Défenseure des droits, Décision-cadre n° 2023-03 portant sur l’amende forfaitaire délictuelle, 30 mai 2023.

14 Art. 537 CPP.