Cet article, sous forme d'entretien sur les attaques à l'égard des associations militantes et le rôle du droit et de la justice face à cette situation, est tiré du numéro 23 de la revue Délibérée qui sort en librairie ce jeudi 12 décembre 2024. Délibérée a cette fois choisi d'examiner la manière dont la justice traite la contestation (voir notre édito): gardienne des libertés individuelles d’après la Constitution, elle est aussi perçue comme un bras armé au service d’injonctions sécuritaires.

Pierre Douillard-Lefèvre est chercheur en sociologie urbaine et s’engage contre les violences policières depuis qu’il a perdu l’usage de l’oeil droit après un tir policier de LBD quand il était lycéen. Il a fondé en 2014 l’Assemblée des Blessés des Familles et des Collectifs contre les Violences Policières dont l’objet est d’aider les personnes mutilées par des armes de la police et de dénoncer l’emploi d’armes de guerre contre les populations civiles. Il est notamment l’auteur de Dissoudre paru aux éditions Grevis en mars 2024.

Marion Ogier est avocate au barreau de Paris, exerçant en droit public. Membre du syndicat des avocats de France (SAF) et de

la Ligue des droits de l’homme (LDH), elle défend et conseille en particulier de nombreux·euses syndicats et associations.

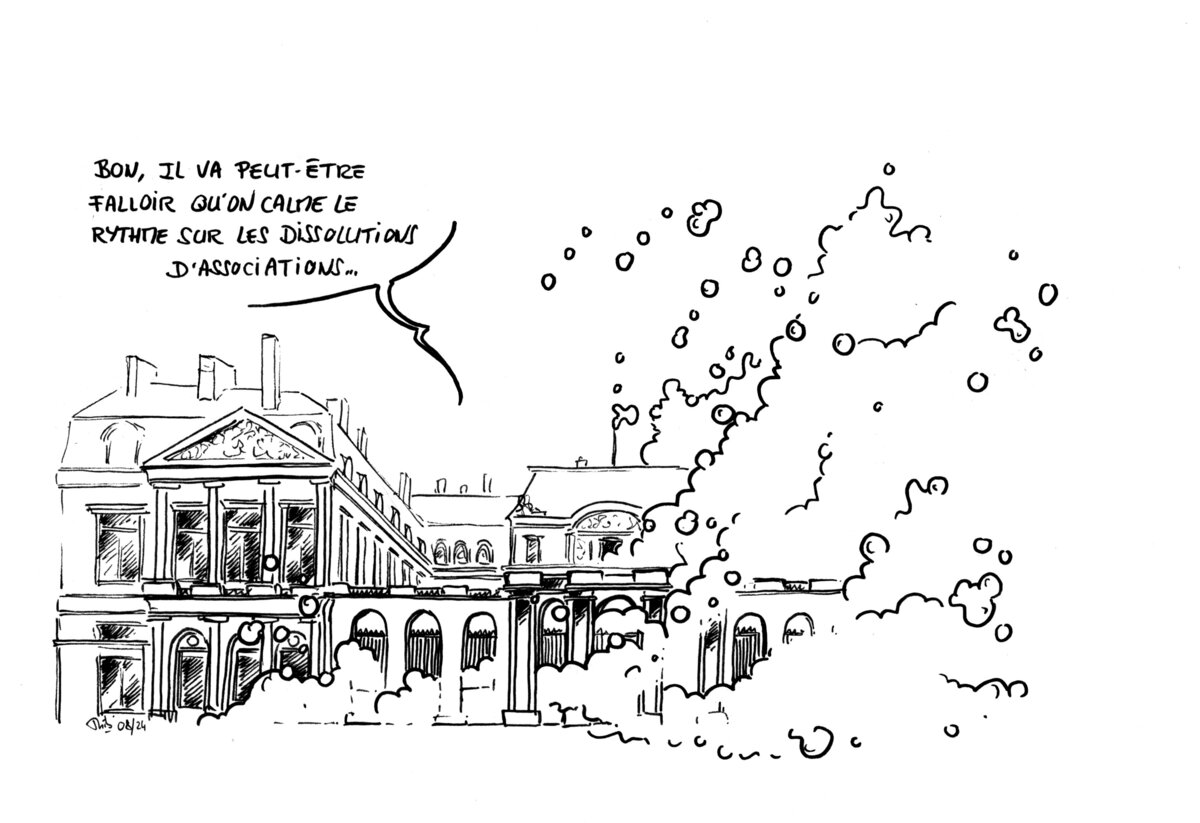

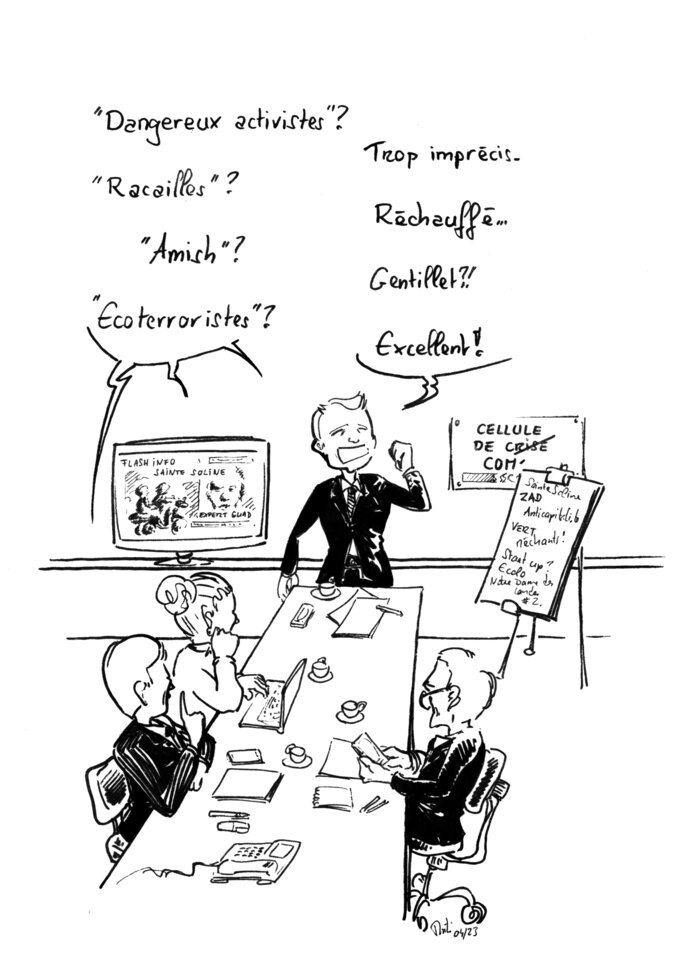

Agrandissement : Illustration 1

* * * *

Délibérée : Pouvez-vous nous dire comment vous en êtes arrivé·es à traiter des questions de dissolution d’association et plus généralement de la protection des libertés publiques ?

Marion Ogier : J’ai créé il y a deux ans, avec mon associé Lionel Crusoé, le cabinet Andotte avocat, dont l’ADN est de militer pour le respect et la préservation de nos libertés publiques. Nous étions à la veille de la mobilisation contre la réforme des retraites, au moment où des dissolutions étaient annoncées presque chaque mois, bref à une période où les libertés publiques étaient particulièrement malmenées. Le cabinet défend ainsi notamment des acteurs dédiés à la défense des libertés publiques.

Pierre Douillard-Lefèvre : Je me suis intéressé à ce sujet par deux portes d’entrée. La première c’est la répression. À 16 ans, en 2007, lors d’une manifestation lycéenne, j’ai été blessé à l’œil par un tir de LBD [1] – expérimental à l’époque. Ça a été dix ans de combat judiciaire [2]. Pour ne pas rester sur le ressentiment, j’ai fait des recherches sur la militarisation du maintien de l’ordre et la violence d’État, notamment sous un angle historique et politique [3]. Et la deuxième porte d’entrée est locale : l’annonce par Gérald Darmanin en 2022 à l’Assemblée nationale de la dissolution d’un média nantais, Nantes révoltée (devenue Contre Attaque). Dissoudre est paru en mars 2024, je l’ai terminé fin 2023. Il a donc été rédigé dans le contexte de l’explosion des décisions de dissolution d’associations.

Délibérée : Pouvez-vous revenir sur l’origine du dispositif permettant de dissoudre des associations, qu’on peut situer en 1936 ?

Pierre Douillard-Lefèvre : Il faut revenir à la loi de 1901[4], arrachée de haute lutte, qui instaure la liberté d’association[5]. Grâce à cette loi, il suffit à tout regroupement à but non lucratif d’être déclaré pour pouvoir exister. Les autorités, les préfets n’ont pas droit de regard, ce qui permet l’émergence de groupes, d’organisations, de journaux.

En 1936, c’est la période de montée du fascisme en Europe. En France, des groupes fascistes, qu’on appelle les ligues, notamment la ligue d’action française, sont extrêmement puissants. Ils ont pour objectif assumé de renverser la République, ont des milices de combat armées dans la rue. C’est dans ce contexte que cette loi permettant de dissoudre des groupes armés et ligues de combat est votée. Elle est utilisée tout de suite contre les groupes fascistes. À l’époque, les députés d’extrême droite disent que c’est une mesure liberticide, et ce sont les communistes et la gauche qui veulent aller plus loin dans la possibilité de dissoudre. Le député d’extrême droite Pierre Taittinger, qui dirige une Ligue, lance à l’Assemblée nationale cet avertissement : « Prenez garde que les mesures prises ne se retournent un jour contre les hommes qui aujourd’hui vous approuvent. » Il avait vu juste. Le Front populaire va utiliser cette loi dès 1937 contre des groupes anticolonialistes par exemple, l’Étoile nord-africaine, un groupe indépendantiste algérien, des syndicats au Maroc et en Tunisie, etc. La dynamique de cette loi est étendue et va se poursuivre après 1944 en frappant beaucoup les groupes d’extrême droite mais aussi les groupes anticolonialistes (kanak, malgaches, indépendantistes algériens, basques, bretons). Pour autant, même d’un point de vue antifasciste, dès 1936, cette lutte est absolument inefficace : des membres de l’Action Française et des Croix-de-Feu seront trois ans plus tard au pouvoir dans les cercles pétainistes, la Milice française, etc. Cette dimension purement légale n’a pas de prise sur le climat de politique française.

Marion Ogier : La dissolution est effectivement perçue en 1936 comme l’outil pour combattre le fascisme, ceci alors qu’elle est mise en œuvre aujourd’hui contre des groupements dits « antifa ». Je précise qu’elle concerne autant les associations déclarées que les groupements de fait. Au départ, les hypothèses de dissolution étaient beaucoup moins nombreuses que celles qu’on connaît aujourd’hui. Il n’y en avait que trois, toujours en vigueur mais presque inutilisées : les provocations aux manifestations armées, les groupes de combat et milices privées et l’atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du gouvernement. On a ensuite une évolution au gré des changements sociétaux et en 1944 c’est la première extension avec l’ajout du cas dans lequel il est fait échec au rétablissement de la légalité républicaine. Puis, la loi Pleven en 1972[6] ajoute la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’origine, de l’ethnie, de la prétendue race, qui est aujourd’hui la deuxième la plus utilisée. En 1986, les préoccupations nouvelles conduisent à l’ajout des agissements en vue de provoquer à des actes terroristes puis la loi de 2021 contre le séparatisme prévoit enfin l’hypothèse de la provocation à des agissements contre les personnes ou les biens.

Délibérée : Pierre, tu fais le constat d’une augmentation du nombre de dissolutions d’associations depuis qu’Emmanuel Macron est au pouvoir[7]. Quel type d’associations est concerné ? Marion, as-tu également constaté une augmentation des recours contre les dissolutions ?

Pierre Douillard-Lefèvre : Ces lois de dissolution frappent d’abord des minorités religieuses et en premier lieu des musulmans. Elle a tout de suite été utilisée contre la Coordination contre le racisme et l’islamophobie (CRI) et le Comité contre l’islamophobie en France (CCIF). Ensuite, quand le gouvernement a vu que ça fonctionnait sans rencontrer de véritable opposition, il a commencé à s’attaquer à des structures de gauche, a menacé Nantes révoltée, le Groupe antifasciste Lyon (GALE), Les Soulèvements de la terre, etc. Des groupes anticolonialistes sont également régulièrement visés. Il ne s’agit plus du tout de la dissolution de 1936 contre les milices armées, c’est plutôt une procédure héritière des lois scélérates qui interdisait la « propagande anarchiste » à la Belle Époque dans les années 1890[8]. À l’audience d’examen du recours contre le décret de dissolution des Soulèvements de la terre, les autorités avaient fait une espèce de pack avec l’Alvarium, un groupe nazi angevin, le GALE et la CRI : elles étaient toutes convoquées à la même audience. Le gouvernement fabrique une figure d’ennemis intérieurs antirépublicains qui sont aujourd’hui les écolo, les antifa et les fascistes, tous mis dans le même panier.

La loi de 2021 est aussi une mise sous tutelle de tout le monde associatif : elle impose à toutes les associations qui touchent des subventions de souscrire un « pacte d’engagement républicain ». N’importe quel préfet peut dire « dans mon département j’ai une association qui ne respecte pas les principes républicains » – et supprimer les subventions. Par exemple sur le plateau de Millevaches une radio alternative de gauche s’est vu supprimer les très petites subventions grâce auxquelles elle vivait[9].

Marion Ogier : Je constate clairement une augmentation du contentieux car avant 2020 la jurisprudence était quasiment inexistante en matière de dissolution. En outre, comme le dit Pierre, la loi du 24 août 2021 ajoute au risque contentieux. Le contrat d’engagement républicain, qui n’a de contrat que le nom, comprend sept engagements qui s’imposent aux associations subventionnées, y compris par des subventions matérielles (locaux ou autres). Parmi eux, il y a celui de ne pas entreprendre ou inciter à des actions qui troubleraient gravement l’ordre public. Or la notion d’ordre public est plastique, malléable en fonction de qui l’utilise. Le Syndicat de la Magistrature (SM) et de nombreux autres syndicats et associations ont, en vain, demandé, au Conseil d’État l’annulation du décret instituant le contrat d’engagement. Il a rejeté le recours en disant qu’il ne fallait pas condamner le contrat mais qu’il fallait être vigilant à la manière dont il allait être mis en œuvre au cas par cas[10]. Or on assiste à des choses tout à fait ahurissantes, la Compagnie Arlette Moreau de Poitiers s’est vu supprimer ses subventions parce qu’elle a tourné en ridicule le préfet et qu’elle aurait donc « méconnu » le contrat d’engagement républicain.

Délibérée : Que peut-on dire du rôle de ces associations – souvent dissoutes ou privées de subventions parce que contestataires – dans le débat démocratique ?

Pierre Douillard-Lefèvre : À mon sens, au début, ces dissolutions visaient plutôt des groupements engagés sur un territoire, qui animaient la vie politique locale, à l’échelle d’une commune : Nantes révoltée, le GALE à Lyon. À Nancy, le Bloc lorrain, créé dans la suite du mouvement des Gilets jaunes, faisait tout un travail – militant – de distribution de nourriture aux plus démunis, de nettoyage de l’espace public, mettait en mouvement plein de personnes des milieux populaires et des manifestations. C’était un petit contre-pouvoir local et il a été dissous.

Marion Ogier : La réalité des dissolutions est qu’elles sont aujourd’hui utilisées au nom de l’ordre public non pour neutraliser des mouvements haineux et violents, mais pour museler des associations qui contribuent directement au débat public : les associations musulmanes, quand elles interpellent sur l’islamophobie institutionnelle, interrogent la position de la France en matière de préservation des droits des minorités, des discriminations des minorités religieuses, populaires. Quoi qu’on en pense, qu’on soit d’accord ou non sur le fond, il n’en reste pas moins que c’est du débat public. De la même manière, la DEFCO à Rennes, qui a notamment pour objet d’accompagner des victimes de violences policières, des manifestants, a une vraie utilité publique, et dénonce – à tort ou à raison – l’impunité policière. Alors que cela participe au débat public, leur action va être regardée comme ayant pour conséquence d’appeler à la haine ou à la violence contre les forces de l’ordre ou contre l’État. Pour les Soulèvements de la terre, ils sont mis en cause pour des opérations coups de poing contre les biens. Or, si on fait le parallèle, Act Up aurait aujourd’hui très bien pu être victime d’une procédure de dissolution, alors qu’on sait l’utilité publique des opérations menées par cette association[11].

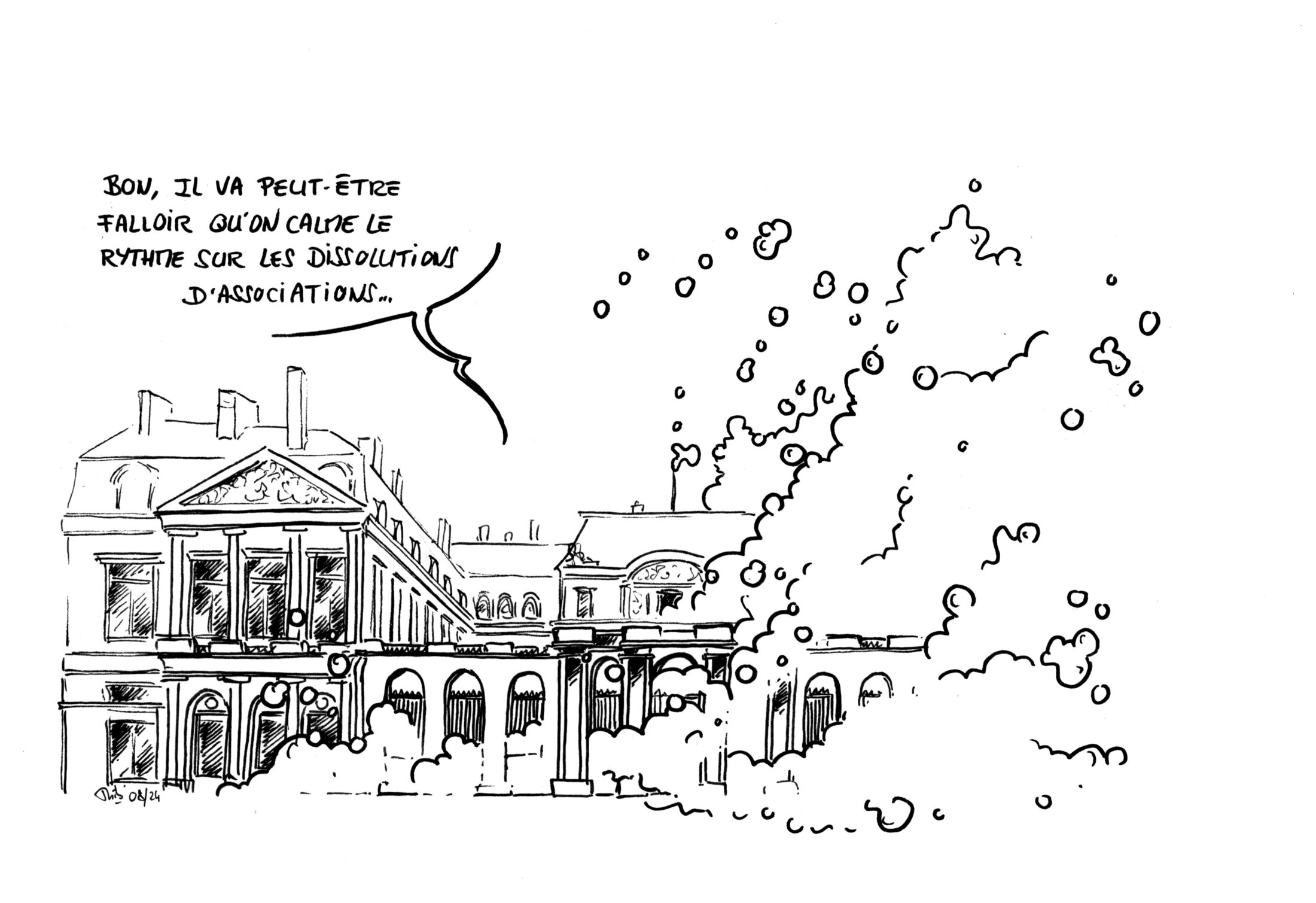

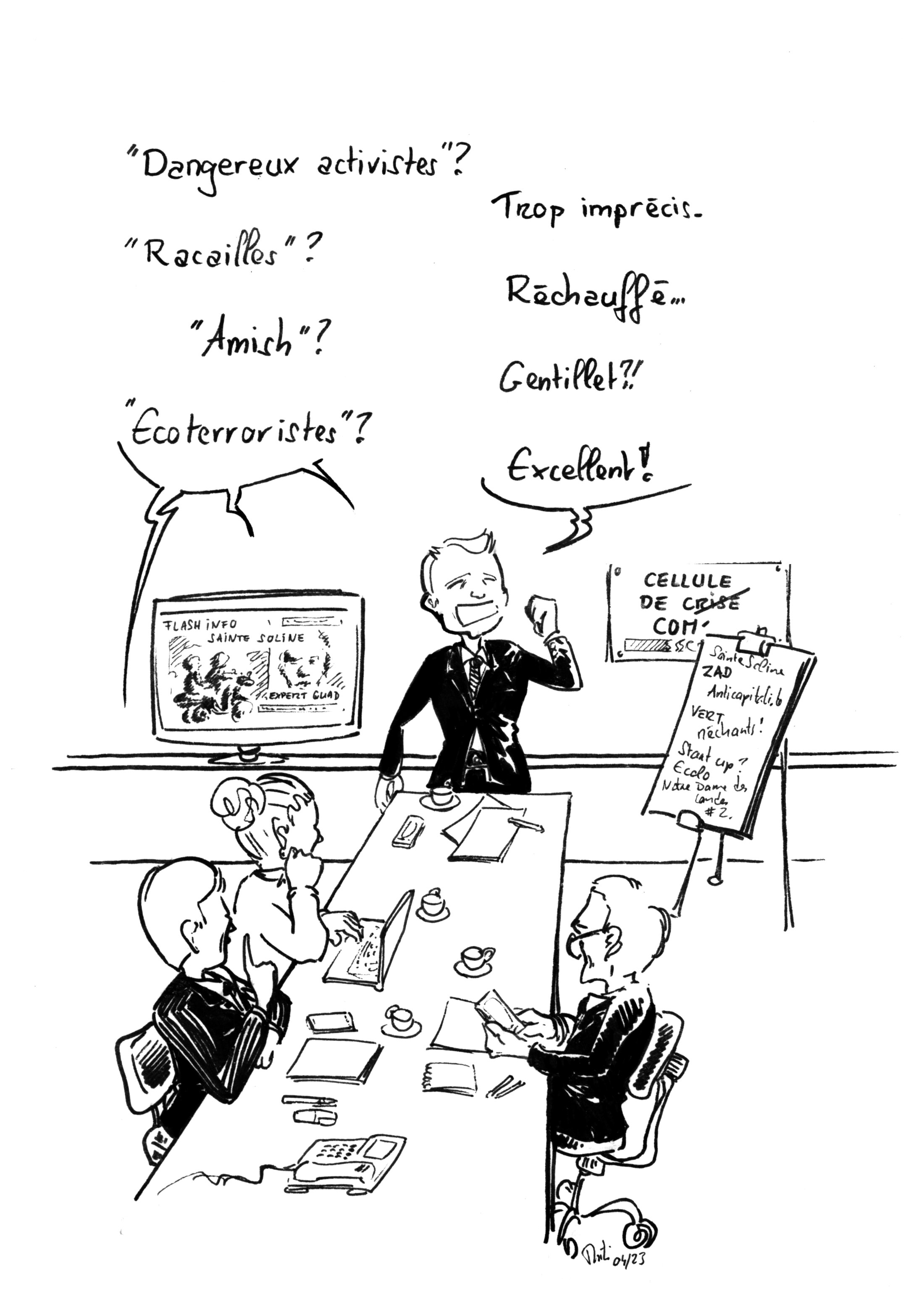

Délibérée : Dans vos différentes interventions, vous avez toustes deux dénoncé la loi de 2021, en particulier cette notion de « violence contre les biens ». Pierre, tu parles d’un « tournant sémantique ». Pouvez-vous expliquer quel est l’enjeu de cette formulation ? Quel est le rôle du discours politique sur les attaques, en particulier de l’utilisation de qualifications terroristes ?

Marion Ogier : On a un tournant parce qu’en effet cette loi ajoute pour la première fois la « provocation à agir contre des personnes ou des biens », c’est-à-dire une intention, quels que soient les actes commis. De plus, on érige les biens comme quelque chose d’aussi sacré que l’humain, et cela à côté de notions aussi essentielles que l’intégrité du territoire ou la forme républicaine du gouvernement. Au contentieux, le juge exige encore une particulière gravité des violences contre les biens pour valider une dissolution sur ce terrain, mais pour combien de temps ?

Pierre Douillard-Lefèvre : En droit, la qualification de violences ne concerne que les personnes. Le Code pénal ne prévoit pas de « violence contre les biens » mais la qualification de « dégradation ». Lors d’une commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République, à l’Assemblée nationale, le 21 janvier 2021, Gérald Darmanin, explique que l’extension de la loi aux biens permettra de dissoudre les « associations de type black blocs »[12]. Ce qui est grave, c’est la notion de « provocation » : qu’est-ce que peut être une provocation à une atteinte aux biens ? Mettre sur la page de son association la photo d’une vitrine de banque repeinte, dans une manifestation, devient « une incitation à une atteinte aux biens ». Dans le cadre de la procédure de dissolution du GALE, une photo d’un local d’extrême droite muré avec des briques empilées devant la porte (il n’y avait même pas de dégradation !) sur leur site internet a été considérée comme une provocation à des atteintes aux biens.

L’effet performatif des mots est très important. On voit dans la répression physique comme dans la dissolution et l’antiterrorisme que la répression ne peut jamais s’exercer contre une catégorie de population qui n’a pas été préalablement stigmatisée. Sur les Soulèvements de la terre, le mot « écoterroriste » est lâché dès octobre 2022 après une première manifestation contre les bassines, qui s’était plutôt bien déroulée, malgré de nombreux blessés par la gendarmerie, mais au cours de laquelle le dispositif de répression n’était pas parvenu à contenir le cortège. Cela a permis de justifier, cette procédure de dissolution plusieurs mois plus tard. Il y a aussi la notion d’« ultragauche », qui s’est imposée dans l’imaginaire depuis quinze ans.

Agrandissement : Illustration 2

Délibérée : Peut-on revenir sur le rôle de l’administration, l’importance de son intervention avant le judiciaire, avec le passage de la preuve à la suspicion ?

Pierre Douillard-Lefèvre : Le service « des libertés publiques et des affaires juridiques » au sein du ministère de l’Intérieur est précisément chargé de détruire les libertés publiques et de passer outre les normes juridiques, c’est formidable ! Toutes les offensives liberticides de ces quinze dernières années viennent de ce service. C’est lui qui monte les dossiers de dissolutions : ils fouillent sur plusieurs années une page Instagram ou Facebook, reprennent des « like », des « commentaires » et disent « regardez, ils ont laissé passer un commentaire qui appelle à la violence donc ils soutiennent la violence ». Après l’audience de novembre dernier contre les Soulèvements de la terre, Pascale Léglise, qui dirige ce service depuis des années, a dit qu’elle voudrait une nouvelle loi ou une extension de la procédure qui irait jusqu’à des provocations « subliminales » à des atteintes aux biens[13]. Quand on lui demande ce que ça peut être, elle évoque un « like » sur une page : une personne physique ou morale qui like la photo d’une banque repeinte ou dégradée ferait une provocation subliminale qui pourrait justifier une dissolution. Sur la page de Défense collective, un commentaire s’en prend à la police et c’est utilisé pour justifier la procédure. À ce moment, autant fermer toutes les pages de tous les médias car sur la page du Figaro ou du JDD par exemple, des messages racistes, islamophobes, violents et manifestement illégaux, il y en a des milliers.

Marion Ogier : Tout cela est possible parce que la dissolution est une mesure administrative, qui n’est pas régie par les principes du Code pénal, plus exigeants. En matière de police administrative, le seul objectif, c’est le respect de l’ordre public, qui est encore une fois une notion hyper-plastique, dont les contours ne sont pas définis. Le juge administratif peut se contenter de preuves comme les notes blanches, non signées, non sourcées, non datées[14]. Parallèlement, il y a l’aspect idéologique insufflé par le bureau des libertés publiques, qui a cheminé et réussi. Celui-ci considère qu’un message a priori inoffensif qui n’appelle pas directement à la haine ou à la discrimination dissimule en réalité la volonté de souffler sur des braises pour qu’elles s’enflamment. C’est exactement ce qu’il s’est passé pour la CRI. L’administration lui a reproché de parler d’« islamophobie institutionnelle » et de comparer à une forme de « persécution » les faits commis à l’encontre des musulmans. Pour l’administration, ce discours revient à souffler sur la braise et appeler les musulmans à réagir contre l’État français. C’est parfois un « fantasme » de l’administration qui justifie des dissolutions.

Délibérée : Quel est le rôle de la justice pour ces associations militantes ? Pierre, tu écris que le droit est plutôt un outil de soumission, lorsque tu évoques les décisions de suspension des dissolutions prises par le Conseil d’État, tu affirmes que les « batailles peuvent se faire en territoire ennemi », penses-tu que le droit peut être un instrument de lutte au service de la contestation ? Pensez-vous l’un et l’autre que le droit peut être un outil émancipateur ?

Pierre Douillard-Lefèvre : La justice est évidemment l’outil de la classe dominante. Je pense que c’est l’arène de l’ennemi mais pour autant il faut l’investir, autant dans le cadre d’une procédure de dissolution que dans celui de violences policières. Je conseille d’utiliser toutes les cartes que nous avons en main, c’est-à-dire la dimension médiatique, celle de la lutte et puis aller en justice, même si c’est une machine à broyer. On l’a vu récemment, quelques dissolutions ont été annulées ou suspendues, ce qui n’était pas le cas auparavant et me rendait plutôt pessimiste sur cette piste[15]. Mais pour moi la bataille se joue autant dans les esprits, les médias, le langage, les discours que dans l’arène judiciaire. Si vous arrivez à un procès en dissolution ou anti-terrorisme et que personne ne vous connaît, que seuls les éléments de langage et le récit préparés par les autorités s’est imposé, vous partez avec un handicap. Dans l’affaire Tarnac, les inculpés ont réussi à détruire la procédure avant le procès en démontrant le vide de l’enquête et ça a abouti à une relaxe. À l’audience de novembre 2023[16], c’est extrêmement clair, les Soulèvements ont réussi à construire un sujet médiatique, à faire une pétition, créer des comités locaux, gagner quelque part la bataille de l’image, à déconstruire le discours. Leur dissolution a été annulée contrairement à celle du GALE et de la CRI, groupes moins connus. Cette bataille médiatique a largement contribué à désarmer le récit de l’État et de l’administration. C’est récit contre récit. Sur Nantes révoltée une pétition a recueilli 40 000 signatures en trois jours, reçu le soutien du SNJ[17], de la CGT, d’Edwy Plenel, France 3, qui disent en substance « on n’est pas d’accord avec Nantes révoltée mais si on dissout des médias indépendants locaux, même s’ils ont un point de vue radical, anticapitaliste, c’est la porte ouverte à des choses extrêmement graves ».

Marion Ogier : Sur le rôle du droit, j’espère profondément qu’il est un outil émancipateur. Je n’ai pas toujours confiance dans la justice administrative mais j’ai espoir. Évidemment qu’il faut mobiliser cet outil qui ne demande qu’à être démocratisé. Il faut que les avocats s’intéressent plus à ces questions car nous ne sommes pas nombreux sur ce terrain, notamment pour un aspect tarifaire. C’est un énorme boulot face à l’administration qui est un rouleau compresseur. Il est donc difficile d’accéder à la justice parce que le rapport de force est tel qu’il préjudicie nécessairement aux associations fragiles placées face à une administration solide.

Ce qui m’effraie, c’est l’évolution de la jurisprudence : on constate un glissement. Par exemple pour le GALE, en référé, le Conseil d’État a suspendu la dissolution parce que son discours antifa et anticapitaliste est politique et que c’est donc l’exercice de la liberté d’expression. Et lorsque quelques mois plus tard on arrive à l’audience au fond, la dissolution est finalement confirmée, car dire « ACAB »[18] revient forcément à appeler à la haine ou à la discrimination contre la police.

Délibérée : Quels conseils pourriez-vous donner aux associations pour se défendre ?

Marion Ogier : L’année dernière, j’ai fait une intervention par mois à la demande des associations avec des questions comme « qu’est-ce qu’on risque, est-ce qu’on peut appeler à manifester ? Est-ce qu’on va être dissous, est-ce qu’on va nous supprimer les subventions ? ». J’ai peu de recul mais je ne crois pas qu’avant il y avait cette demande. Elle est absolument révélatrice d’une crainte généralisée de la part des associations, crainte justifiée malheureusement. Du coup, il faut avoir des réflexes, ce qui implique de connaître le droit, ce que sont les hypothèses de dissolution, ce qu’est le contrat d’engagement républicain. Il faut que le droit devienne une arme pour se défendre plutôt que pour attaquer les associations. La modération des réseaux sociaux est importante, avec suppression des commentaires qui appellent à la haine par exemple, puisqu’ils vont être imputés à l’auteur du poste initial. Malheureusement, même si c’est dur, il faut savoir se désolidariser du camarade qui aura été trop loin car, depuis 2021, les agissements individuels d’un membre, voire d’un bénévole ou d’un salarié, sont imputés à l’association elle-même. Après, c’est à mettre en débat car les militants ne voudront sans doute pas se désolidariser de leurs membres. Par ailleurs, c’est peut-être une forme d’atteinte à la liberté d’expression, mais la question de la nuance dans les propos revient beaucoup dans la jurisprudence. Adopter de la nuance permet aussi de limiter ce risque de mettre en cause l’association. Enfin, au stade contentieux, il est possible de faire des interventions volontaires pour soutenir l’association mise en cause. Lorsque les juges voient qu’il y a cinquante personnes dans la salle d’audience, les plus grands noms du syndicalisme du SM à Solidaire, au GISTI ou la LDH, ça peut peser dans la balance plutôt que de laisser l’association mise en cause seule.

Pierre Douillard-Lefèvre : Outre la bataille du récit, il y a aussi la possibilité de créer des rhizomes : si vous êtes dissous en France et que vous avez une activité médiatique, de rédaction de tribunes ou de conseils juridiques, vous avez la possibilité de vous baser dans un pays voisin qui n’a pas la même législation, grâce à Internet vous touchez un public français ; il faut créer des canaux de solidarité avec des pays voisins. C’est ce qu’a fait le CCIF, devenu CCIE en Belgique. Sur la question de la modération des commentaires sur les réseaux sociaux, de la surveillance de ses membres, ça me gêne d’entendre qu’il faudrait pratiquer l’autocensure ou la désolidarisation, ça veut dire que la loi séparatisme a déjà gagné, que les gens ont peur. Il y a cinq ou dix ans, personne n’aurait posé cette question du risque de l’appel à manifester. Alors qu’aujourd’hui des médias racistes s’exposent au grand jour, nous on se demande si on peut parler de violences policières, si on peut défendre l’eau comme bien commun ! J’aurais presque envie d’adopter la stratégie inverse : dites exactement ce que vous voulez dire, assumez-le. Exprimez vos idées en faisant front, entre les associations pro-palestiniennes, les groupes écologistes, les médias indépendants, dès qu’il y en a une qui est touchée, on fait front tous ensemble, y compris par des recours collectifs, des tribunes des mobilisations, meetings, prêter les locaux, sinon on est déjà perdus. Il y a aussi la question de la faisabilité de la dissolution : sur les Soulèvements de la terre, l’administration s’est probablement demandé « comment on fait ? », il y a les comités locaux, la Confédération paysanne, ATTAC, etc. Une pluralité qui rend le mouvement insaisissable. À moins de dissoudre chaque structure, ça n’aura pas d’effet. Il faut rendre la dissolution totalement inopérante.

Marion Ogier : L’idée de tous ces mécanismes législatifs ou réglementaires, c’est précisément de créer une dislocation des solidarités entre les associations, de l’autodissuasion, de limiter les mouvements collectifs sociaux et ça fonctionne. Mon intention n’est pas de se soumettre mais de résister. Après, aujourd’hui en tant qu’avocate, j’identifie les éléments pour neutraliser les risques contentieux et juridiques et là malheureusement le dilemme se crée naturellement.

Propos recueillis à Nantes le 19 juillet 2024 par Juliette Renault et Lara Danguy des Déserts, coordinatrices de la rédaction.

* * * *

Pour vous abonner à Délibérée c'est là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info et consulter notre site internet ici.

Pour nous contacter : redaction@revue-deliberee.org

* * * *

[1] Lanceur de balles de défense.

[2] Voir Étienne Noël, « L’État face aux victimes du maintien de l’ordre », Délibérée, n° 2, 2017.

[3] Pierre Douillard-Lefèvre, L’arme à l’œil. Violences d’État et militarisation de la police, Lormont, Le Bord de l’eau, 2016 et Nous sommes en guerre. Terreur d’État et militarisation de la police, Caen, Grevis, 2021.

[4] Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

[5] La loi dite Le Chapelier, du 14 juin 1791, interdisait tout groupement professionnel.

[6] Loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.

[7] 29 dissolutions entre 1981 et 2017, 34 entre 2017 et avril 2023, voir Pierre Douillard-Lefèvre, Dissoudre, p. 32.

[8] Trois lois distinctes : la loi du 12 décembre 1893 qui instaure le délit de presse et modifie la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; la loi du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs ; la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes.

[9] Christophe Ayad, « Sur le plateau de Millevaches, une “liste rouge” d’associations privées de subventions », Le Monde, 9 août 2023, https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/08/09/sur-le-plateau-de-millevaches-une-liste-rouge-d-associations-privees-de-subventions_6184884_3224.html.

[10] Voir les quatre décisions du 9 novembre 2023 sur le site du Conseil d’État : https://www.conseil-etat.fr/actualites/soulevements-de-la-terre-gale-alvarium-cri-le-conseil-d-etat-precise-les-criteres-justifiant-la-dissolution-d-une-association-ou-d-un-groupement.

[11] Voir « On vous raconte l’histoire de l’association Act Up », site de France Info, 2 décembre 2020, https://www.francetvinfo.fr/sante/sida/sidaction/video-on-vous-raconte-l-histoire-de-l-association-d-act-up_4202563.html.

[12] Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République, Assemblée nationale, 21 janvier 2021.

[13] Intervention de Pascale Léglise, 13 juin 2023, devant la Commission d’enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d’action des groupuscules auteurs de violences à l’occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023, ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblements, https://www.nosdeputes.fr/16/intervention/359717.

[14] Voir Jean-Philippe Foegle et Nicolas Klausser « La zone grise des notes blanches », Délibérée, n° 2, 2017 et Nicolas Klausser, « Le piège de la fabrique administrative de la preuve », Délibérée, n° 18, 2023.

[15] Entre 1936 et 2015, le juriste Romain Rambaud a recensé 124 dissolutions administratives pour seulement 10 annulations. Aujourd’hui, ces annulations semblent moins rares.

[16] Audience du Conseil d’État concernant les Soulèvements de la terre, le GALE, la CRI et l’Alvarium.

[17] Syndicat national des journalistes.

[18] All Cops Are Bastard, voir Marion Dupont « “ACAB” ou la rage anti-flics », Le Monde, 26 mai 2021, https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/26/acab-ou-la-rage-anti-flics_6081472_3232.html.