Ce texte est issu de Délibérée numéro 8, et a été écrit par Catherine Larrère. Une première version en était parue dans un dossier spécial de la revue Pour la Science (n° 101, 10 octobre 2018), ici adaptée et remaniée pour notre revue.

Catherine Larrère est philosophe, professeure émérite à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de philosophie morale et politique, elle travaille depuis 1992 sur les problèmes philosophiques d’éthique environnementale et d’écologie politique. Elle a récemment publié, avec Raphaël Larrère, Penser et agir avec la nature : une enquête philosophique (La Découverte, 2015), un collectif, Les inégalités environnementales (PUF, 2017). Avec Rémi Beau, elle a édité Penser l’anthropocène (Presses de Sciences Po, 2018).

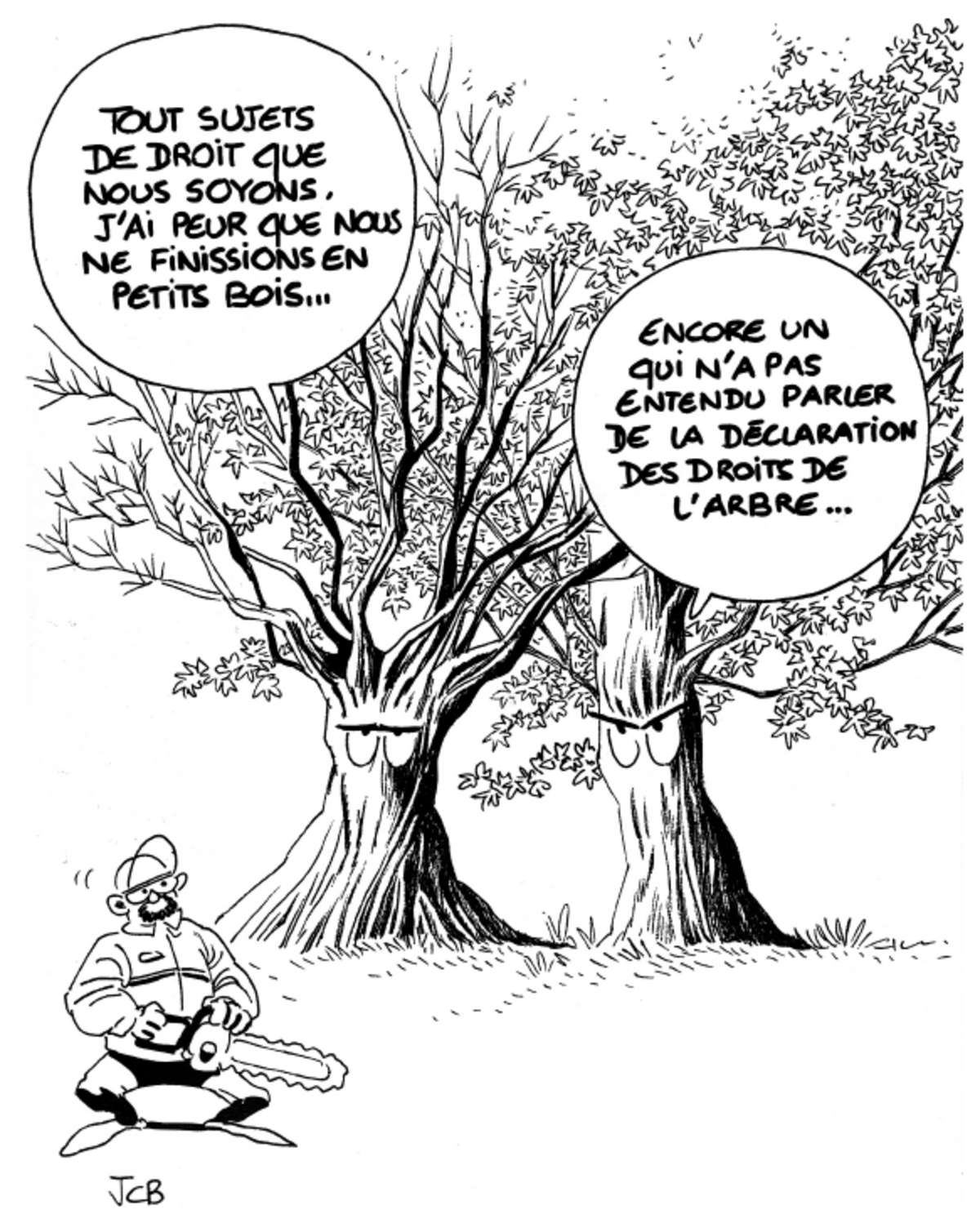

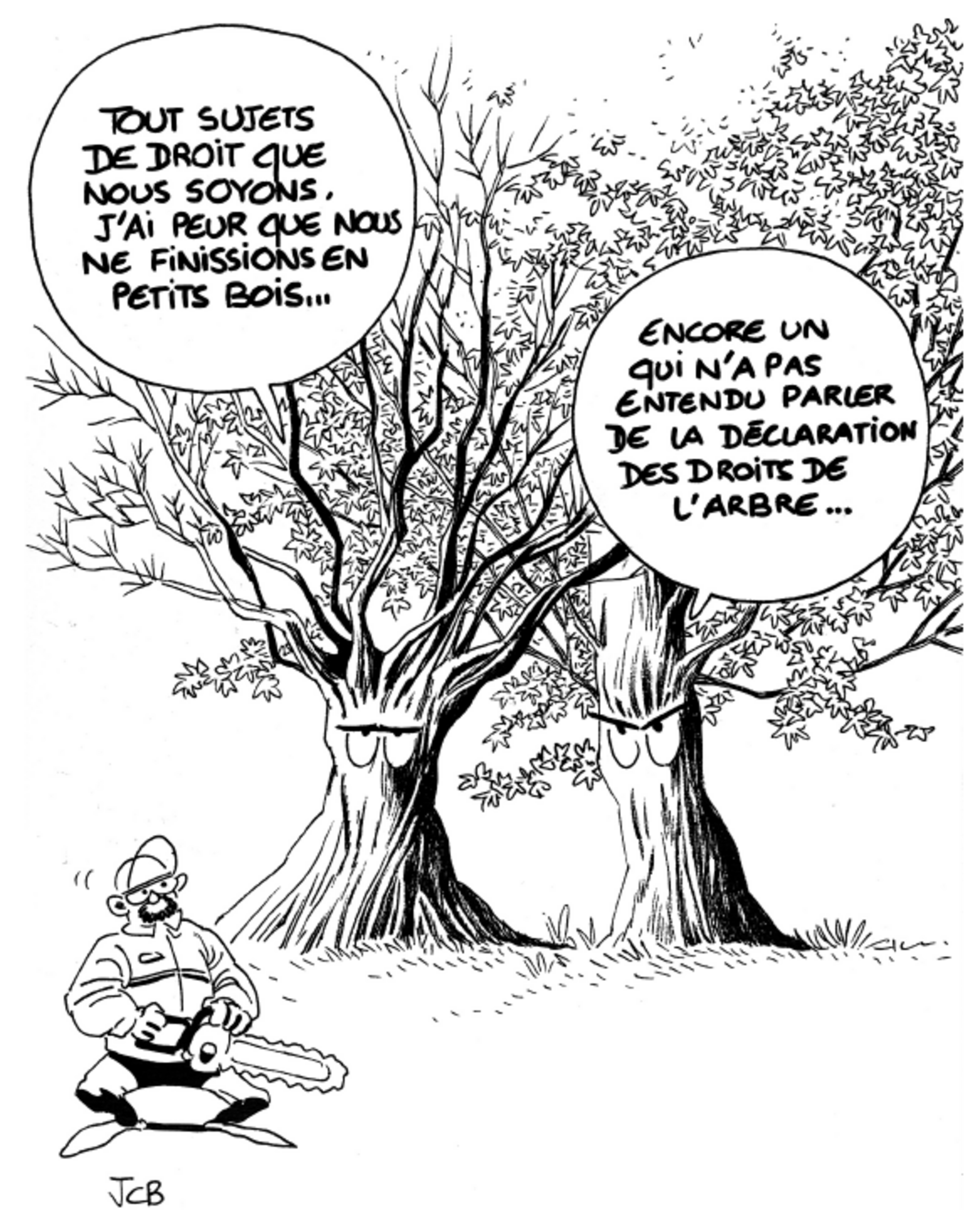

« Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? »1 : en 1972, Christopher Stone, professeur de droit dans une université de Californie, fit une proposition révolutionnaire. Il s’agissait d’attribuer la qualité de sujets de droit à des entités naturelles, comme les arbres, qui pourraient ainsi plaider en leur nom propre devant les tribunaux. À la fin des années 1960, la société Walt Disney avait projeté de construire une station de sports d’hiver dans la Mineral King Valley, une région de Californie célèbre pour ses séquoias. Le Sierra Club, célèbre ONG environnementale, attaqua le projet en justice mais la Cour d’appel de Californie rejeta cette demande au motif que l’association n’avait pas d’intérêt à agir, dans la mesure où ses membres ne subissaient aucun préjudice personnel. L’affaire devait venir en délibéré devant la Cour suprême des États-Unis. C’est là qu’intervient l’idée de Stone : sans doute les membres du Sierra Club ne sont-ils pas personnellement lésés par le projet de Walt Disney, mais les arbres, eux, sont menacés de disparaître. Si leur cause pouvait être personnellement plaidée par un représentant désigné, elle pourrait être gagnée, et le projet serait rejeté. Écrit à temps pour que les juges puissent en avoir connaissance, l’article n’eut pas l’effet espéré : l’appel du Sierra Club fut rejeté (par 4 voix et deux abstentions). Mais, parmi trois juges qui furent d’avis contraire, le juge Douglas se rallia aux arguments de Stone, et les cita dans son opinion dissidente. C’était bien la Mineral King Valley qui était atteinte, arguait-il, et il serait juste de conférer aux objets environnementaux un droit d’agir en justice pour leur propre compte ; pourquoi ne pas ouvrir les tribunaux américains « aux rivières, aux lacs, aux estuaires, aux plages, aux crêtes montagneuses, aux bosquets d’arbres, aux marais et même à l’air » ? Ceux qui s’opposaient à la société Walt Disney perdirent la bataille juridique, mais ils l’emportèrent finalement : découragée par les retards entraînés par les contentieux, la société abandonna son projet. En 1978, le Congrès intégra la Mineral King Valley dans le Sequoia National Park.

ACCORDER DES DROITS À D’AUTRES QU’AUX HUMAINS ÉTAIT CONTRAIRE À LA SÉPARATION DES PERSONNES ET DES CHOSES CARACTÉRISTIQUE DU DROIT, COMME À LA TRADITION HUMANISTE ET À LA DIGNITÉ HUMAINE

Au moment de sa publication, l’article de Stone provoqua de nombreuses réactions, dont beaucoup furent négatives, particulièrement en France. Que l’on puisse considérer des arbres comme des sujets de droit en indigna plus d’un, juristes autant que philosophes. Accorder des droits à d’autres qu’aux humains était contraire à la séparation des personnes et des choses caractéristique du droit, comme à la tradition humaniste et à la dignité humaine. Enfin, pourquoi s’inscrire en faux contre la summa divisio de l’ordre juridique, alors qu’un pays comme la France dispose d’un arsenal de dispositifs juridiques et réglementaires destinés à protéger la nature ? Après la loi de 1960 qui a déjà assuré la protection de la flore et de la faune des parcs nationaux, la loi du 10 juillet 1976, concernant la protection des espèces sauvages sur le territoire français, a interdit toute atteinte à tout spécimen d’une espèce inscrite sur une liste limitative d’espèces protégées en raison des menaces qui pèsent sur elles. De même permet-elle aux préfets d’interdire toute modification des lieux qui servent d’habitats à des espèces protégées (ce sont les arrêtés de biotopes) et institue-t-elle en outre des réserves naturelles concernant des espaces plus restreints que ceux des parcs. Pour déterminer les territoires méritant protection particulière et ayant de ce fait un statut juridique exorbitant du droit commun, comme pour dresser les listes d’espèces menacées, il est besoin de connaissances scientifiques. C’est ainsi que s’associent le droit et les sciences naturalistes pour placer la nature sous la protection des États.

Mais, que la nature soit devenue un objet de droit afin d’en assurer la protection, n’a pas empêché que se poursuive l’impressionnante érosion de la biodiversité : au-delà de la disparition accélérée d’un certain nombre d’espèces emblématiques, on assiste, depuis quelques décennies, à l’effondrement des effectifs d’espèces considérées comme communes. Il ne suffit plus de protéger des milieux remarquables et des espèces dont on sait que leur avenir est compromis. Les dispositifs juridiques conçus pour protéger la nature ne sont donc pas suffisants : pour faire droit au vivant, ne faut-il pas le reconnaître comme un sujet de droit ?

QUE LA NATURE SOIT DEVENUE UN OBJET DE DROIT N’A PAS EMPÊCHÉ QUE SE POURSUIVE L’IMPRESSIONNANTE ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ

Pour qu’un être soit considéré comme un sujet de droit, il faut, selon Stone, que trois conditions soient remplies. Premièrement, il faut qu’il puisse engager des actions en justice en son nom ; deuxièmement, qu’au cours d’un procès, les dommages qu’il a subis soient pris en compte indépendamment de toute autre considération ; troisièmement, que, si des réparations ont été obtenues, il en soit lui-même bénéficiaire (que les compensations soient payées sur un fonds spécialement affecté au sujet de droit). Pour Stone, la première condition est décisive : elle garantit que ce sont les intérêts de l’être qui se défend qui seront pris en compte, que ce ne seront pas ceux d’un tiers. L’idée est que l’on est toujours mieux défendu par soi-même (ou par son représentant légal).

Cependant, ne peut-on pas concevoir une situation où les deuxième et troisième conditions seraient satisfaites, sans que la première ne le soit ? Cela semble être le cas avec ce que l’on appelle « le préjudice écologique pur ». Celui-ci – qui a été défini comme « l’atteinte à des éléments non appropriés, tels les oiseaux mazoutés, ou à des processus comme le fonctionnement d’un écosystème »2 a été consacré à l’occasion d’un jugement de la Cour d’appel dans le cadre de l’affaire Erika –ce navire pétrolier dont le naufrage avait entraîné une catastrophe écologique sans précédent. Aux trois chefs de préjudices concernant les humains (matériel, économique et moral), ce jugement en a ajouté un quatrième, le « préjudice écologique pur résultant d’une atteinte aux actifs environnementaux non marchands ». Ce préjudice écologique, qui est une atteinte à l’environnement per se, et le principe de sa réparation ont été inclus dans la loi de 2016 sur la biodiversité et inscrits dans le Code civil. N’est-on pas, avec la reconnaissance du préjudice écologique pur, aussi près que possible de la reconnaissance d’éléments ou d’espaces naturels comme des sujets de droit (les conditions deux et trois), même si la première condition n’est pas respectée ? Faut-il alors regretter, comme le fait Marie-Angèle Hermitte, qui fut une des premières juristes françaises à soutenir des positions comparables à celle de Stone, que l’on ne se montre pas cohérent en reconnaissant « le préjudice causé à la nature et à ses composants, sans lui reconnaître la qualité de sujet de droit » 3 ? Ne serait-il pas temps, en effet, de faire pleinement droit au vivant ?

Depuis 1972, la situation a considérablement changé. Le mouvement pour les droits de la nature se développe à travers le monde, où il est mené par des associations de la société civile, telles que NatureRights, Wild Law ou la Global Alliance for the Rights of Nature. Il y rejoint des mouvements comparables pour les droits des animaux. La proposition de Stone a fait son chemin. En 2008, l’Équateur a fait expressément de la nature un sujet de droit, en inscrivant, dans sa Constitution, les droits de la Terre-Mère : « La nature ou Pacha Mama, où se reproduit et se réalise la vie, a droit au respect absolu de son existence et au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. Toute personne, communauté, peuple ou nation, pourra exiger de l’autorité publique le respect des droits de la nature » (article 72). De même, la Bolivie a-t-elle adopté, en 2010, une « Loi sur les droits de la Terre-Mère ». Le 15 mars 2017, le Parlement néo-zélandais a accordé le statut de personne juridique au fleuve Whanganui, qui se trouve sur le territoire d’une communauté maorie, désignée comme son représentant légal. Aux États-Unis, les résidents de Toledo (Ohio), une agglomération de 600 000 habitants, ont approuvé par référendum en février dernier une « Déclaration des droits du lac Érié » visant à permettre des poursuites judiciaires contre les atteintes à son intégrité. Un projet comparable vise à faire de la Seine, le « fleuve capitale », le premier ensemble naturel à se voir reconnaître une personnalité juridique, en France.

Agrandissement : Illustration 1

On s’entend généralement aujourd’hui pour reconnaître que le droit existant ne suffit pas à protéger la nature et les êtres vivants contre les atteintes environnementales, mais faut-il pour cela faire de la nature, des entités naturelles ou des animaux des sujets de droit ? La proposition se heurte à de fortes oppositions, notamment parmi les juristes. À côté d’un certain nombre d’objections pratiques (sur la possibilité d’intégrer ces propositions nouvelles dans le système juridique existant, sur leur efficacité dans la protection de la nature), ceux-ci font valoir un principe, celui de l’égale dignité des êtres humains. Celle-ci est consacrée par le droit et serait mise en péril par une extension des droits aux non-humains. C’est une question de statut. À ceux qui, comme Marie-Angèle Hermitte ou Jean-Pierre Marguénaud, affirment que la personnalité juridique n’est qu’un artefact, et qu’attribuer des droits à la nature ou aux animaux relève seulement de « la technique juridique »4, il est répondu que le droit n’est pas un instrument neutre, mais incorpore des idées normatives. Il y a un ordre juridique, et il repose sur l’idée que seuls les humains peuvent être des sujets de droit.

Mais faut-il s’affronter sur des questions de statut, et de statut individuel ? Qu’il s’agisse d’individus empiriques, comme les chimpanzés, ou d’entités plus abstraites comme un fleuve ou une forêt – au même titre qu’un État ou une entreprise –, ce sont des personnes individualisables à qui l’on reconnaît des droits. C’est ainsi que des revendications venues de cultures non occidentales se voient reconnues dans la culture juridique dominante. Or l’on peut se demander, avec Philippe Descola, s’il n’y a pas là un obstacle à la véritable protection de l’environnement. Plutôt que d’attribuer des droits à des entités individualisées, en vertu de leurs qualités intrinsèques, ne faudrait-il pas se tourner du côté de la relation, vers « l’universel relatif, à savoir l’idée que des systèmes de relations plutôt que des qualités attachées à des êtres devraient former le fondement d’un nouvel universalisme des valeurs »5 ? On échapperait au conflit autour de la qualité de sujets de droit, tout en se donnant les moyens de représenter le vivant.

LE VÉGÉTAL NOUS DONNE SUR LE MONDE VIVANT UN POINT DE VUE QUI N’EST PAS LA PROJECTION EXTENSIVE DU NÔTRE

L’intérêt récemment porté au végétal6 peut être extrêmement utile dans cet effort pour échapper à l’individualisme juridique dominant. Sans doute une partie de cet intérêt vient-il de ce que les végétaux sont, comme nous, des êtres vivants, que nous pouvons entrer en sympathie avec des arbres et, que l’on se préoccupe des séquoias ou de « ces chênes qu’on abat », déplorer leur perte. Mais les végétaux nous attirent aussi par leur mystère, par tout ce qui les rend différents de nous. Qu’il s’agisse des aptitudes cognitives ou de la sensibilité, on peut passer des hommes aux animaux sans rupture brusque, et c’est en fonction de la proximité qu’ils ont avec nous que nous accordons des droits à ceux que nous reconnaissons comme des « êtres sensibles »7. C’est plus difficile avec les végétaux. Le végétal nous donne sur le monde vivant un point de vue qui n’est pas la projection extensive du nôtre. C’est à un véritable décentrement par rapport à nous-mêmes que nous sommes conviés en nous intéressant au végétal. Organisés dans une unité dont les contours spatiaux et temporels sont nettement délimités, les animaux sont aisément individualisables. Rien de tel chez les végétaux. Où situer l’individualité d’une plante qui se développe, se bouture, repousse (ou non) d’une année à l’autre, se multiplie par voie végétative ? Les frontières spatiales des végétaux sont très difficiles à repérer. Elles le sont d’autant plus qu’une bonne partie de leur vie se passe sous terre. Et c’est là que se produisent des échanges symbiotiques, entre champignons et arbres par exemple : le mycélium des premiers ne peut se développer qu’entre les racines d’arbres à la croissance desquels il est nécessaire. Où placer alors le niveau de l’individu ? Faute de pouvoir être clairement individualisées, comme c’est le cas pour les humains et les animaux qui leur ressemblent, les plantes nous invitent à revenir sur l’évidence de l’individu8.

À étudier les végétaux, on ne découvre pas tant des individus que des unités d’interaction dans des processus fonctionnels, des noeuds dans un ensemble de relations. Plutôt que de s’enfermer dans l’impasse des débats sur les qualités intrinsèques qui permettent ou non à des entités naturelles d’être des sujets de droit, ne vaut-il pas mieux chercher la solution à la représentation juridique des non-humains du côté des relations ? Ce qu’il s’agit de représenter, en effet, ce ne sont pas tant des personnes que, comme le dit Philippe Descola, « des écosystèmes, c’est-à-dire des rapports d’un certain type entre des êtres localisés dans des espaces plus ou moins vastes, des milieux de vie donc »9.

IL NE S’AGIT PAS DE PROTÉGER, EN LEUR ACCORDANT UN STATUT PROPRE, DES ENTITÉS NATURELLES DOUÉES D’UNE INDIVIDUALITÉ, MAIS DES MILIEUX DE VIE

Or c’est bien ce dont il s’agit dans les développements les plus récents de la protection de l’environnement. Dans le cas de la rivière Whanganui, c’est bien un ensemble de relations que la loi entend protéger, pas le fleuve en tant qu’individu disposant de droits. Et si une communauté maorie en est désignée comme représentante légitime, c’est bien que les humains, loin d’être extérieurs à cet ensemble, en font partie. Qu’il s’agisse de « Pacha Mama », d’une rivière ou de la forêt amazonienne, il ne s’agit pas de protéger, en leur accordant un statut propre, des entités naturelles douées d’une individualité, mais des milieux de vie, comprenant humains et non-humains dans leur interdépendance mutuelle. C’est le cas aussi avec le lac Érié ou la Seine : ce qui est en jeu, ce n’est pas une nature que l’on pourrait opposer aux hommes, mais des milieux de vie, rassemblant humains et non-humains. Leur défense est commune10.

Les non-humains ne plaideront jamais directement devant un tribunal, ne prendront pas personnellement la parole dans la délibération sur les affaires communes. Ils doivent y être représentés. Traditionnellement, ce rôle est attribué à l’État. C’est ce qui se passe pour les mineurs humains : en cas de défaillance parentale, c’est l’État qui intervient. Cependant, ni Stone (qui évoquait la méfiance des populations autochtones à l’égard du Bureau des affaires indiennes) ni le juge Douglas ne pensaient que cela pouvait suffire : si ce dernier s’était rallié à la position de Stone, c’est qu’il jugeait que les agences fédérales se faisaient trop souvent l’écho des intérêts économiques. Mais ce qui comptait pour eux, ce n’était pas tant la qualité des représentants (organismes publics ou ONG) que celle des relations établies. Selon Stone, tout « ami » d’une entité naturelle devrait pouvoir demander la nomination d’un tuteur. Le juge Douglas précise : « Tous ceux qui ont une relation signifiante à ce cours d’eau – qu’il s’agisse d’un pêcheur, d’un canoéiste, d’un zoologiste ou d’un bûcheron – doivent avoir la possibilité de parler en faveur des valeurs que cette rivière représente. »

Suivre ces conseils, c’est sortir de la relation autorité publique-expert scientifique qui a caractérisé la protection de la nature et les politiques environnementales, tout particulièrement en France. Fonder la protection de la nature, non sur les statuts mais sur les relations, conduit en effet à diversifier non seulement ceux qui sont en charge de défendre la nature, mais également les savoirs convoqués pour ce faire. Pour pouvoir représenter les non-humains, pour décrypter leurs intérêts, il faut sans doute faire appel à des savoirs scientifiques, mais pas uniquement. Ce que nous savons des animaux, des végétaux, des ensembles naturels avec lesquels nous sommes en relation n’est pas seulement accessible par un savoir scientifique, mais par une diversité de savoirs, qui renvoient à la diversité des pratiques humaines dans les milieux de vie. Aussi, à côté des savoirs scientifiques institutionnalisés, faut-il se tourner vers les savoirs locaux, dont l’article 8j de la Convention sur la diversité biologique (de 1992) reconnaît l’importance. Les prendre en considération permet de tenir compte de la diversité des cultures non occidentales, mais aussi occidentales : nous aussi, en Occident, avons nos savoir-faire et nos savoirs locaux.

Tel est peut-être le principe de diversité, du vivant comme du savoir, biologique aussi bien que culturel, qu’il faut reconnaître pour faire, enfin, droit au vivant.

Catherine Larrère

Pour vous abonner à notre revue Délibérée c'est ici ou là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info

1 Christopher Stone, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? Vers la reconnaissance de droits juridiques aux objets naturels (1972), trad. T. Lefort-Martine, avec une préface de C. Larrère, Lyon, Le Passager clandestin, 2017.

2 Marie-Angèle Hermitte, « La nature, sujet de droit ? », Annales. Histoire, Sciences sociales, vol. 66, janvier-mars 2011, n° 1, p. 205.

3 Marie-Angèle Hermitte, ibid., pp. 208-209.

4 Jean-Pierre Marguénaud, L’expérimentation animale : entre droit et liberté, Versailles, Quae, 2011, cité par Marie-Angèle Hermitte (2011, p. 202).

5 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, pp. 418-419.

6 Quentin Hiernaux, Benoît Timmermans (dir.), Philosophie du végétal, Paris, Vrin, 2018.

7 Le Parlement français a introduit le 16 février 2015 (Loi n° 2015-177) un nouvel article dans le Code civil (article 515-14), qui reconnaît les animaux en tant qu’êtres sensibles.

8 Karine Prévot, « Sommes-nous des lichens ? Une perspective végétale sur l’individu », Critique, n° 850, Révolution végétale, mars 2018, pp. 204-213.

9 Philippe Descola, « Humain, trop humain », Esprit, n° 420, Habiter la terre autrement, décembre 2015, p. 22.

10 Catherine Larrère, Raphaël Larrère, Penser et agir avec la nature : une enquête philosophique, Paris, La Découverte, 2015.