Ce texte, paru sous le titre "L'éthique en péril. Une enquête de terrain", est tiré du dossier "Parquet: gratter le vernis", du numéro 21 de la revue Délibérée qui sort en librairie ce 21 mars 2024. Délibérée a choisi d'aborder le sujet sensible du ministère public afin de nourrir la réflexion sur les enjeux de cette institution malmenée. Au cœur de la Cité, les procureur·es jouent pourtant un rôle essentiel dans les équilibres démocratiques. Parmi les - multiples - termes du débat développés dans ce numéro (voir notre édito), figure celui de l'éthique de ses membres dans un contexte de recherche d'efficacité à tout prix, de traitement des procédures «en temps réel» et de disparition des espaces de délibération1. Léa Clouteau et Anna Michaut, magistrates, membres du Syndicat de la magistrature, ont entrepris d’explorer ces questions en recueillant des témoignage de collègues du ministère public.

Léa Clouteau co-anime le groupe de travail sur l’écologie du syndicat de la magistrature. Elle a exercé les fonctions de juge placée et de substitute du procureur et est actuellement juge des enfants au tribunal de Blois. Elle a auparavant effectué plusieurs missions en matière de lutte contre le blanchiment au sein d’établissements privés. Anna Michaut a exercé les fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et de juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de Toulouse. Elle est actuellement juge d’instruction au tribunal de Foix.

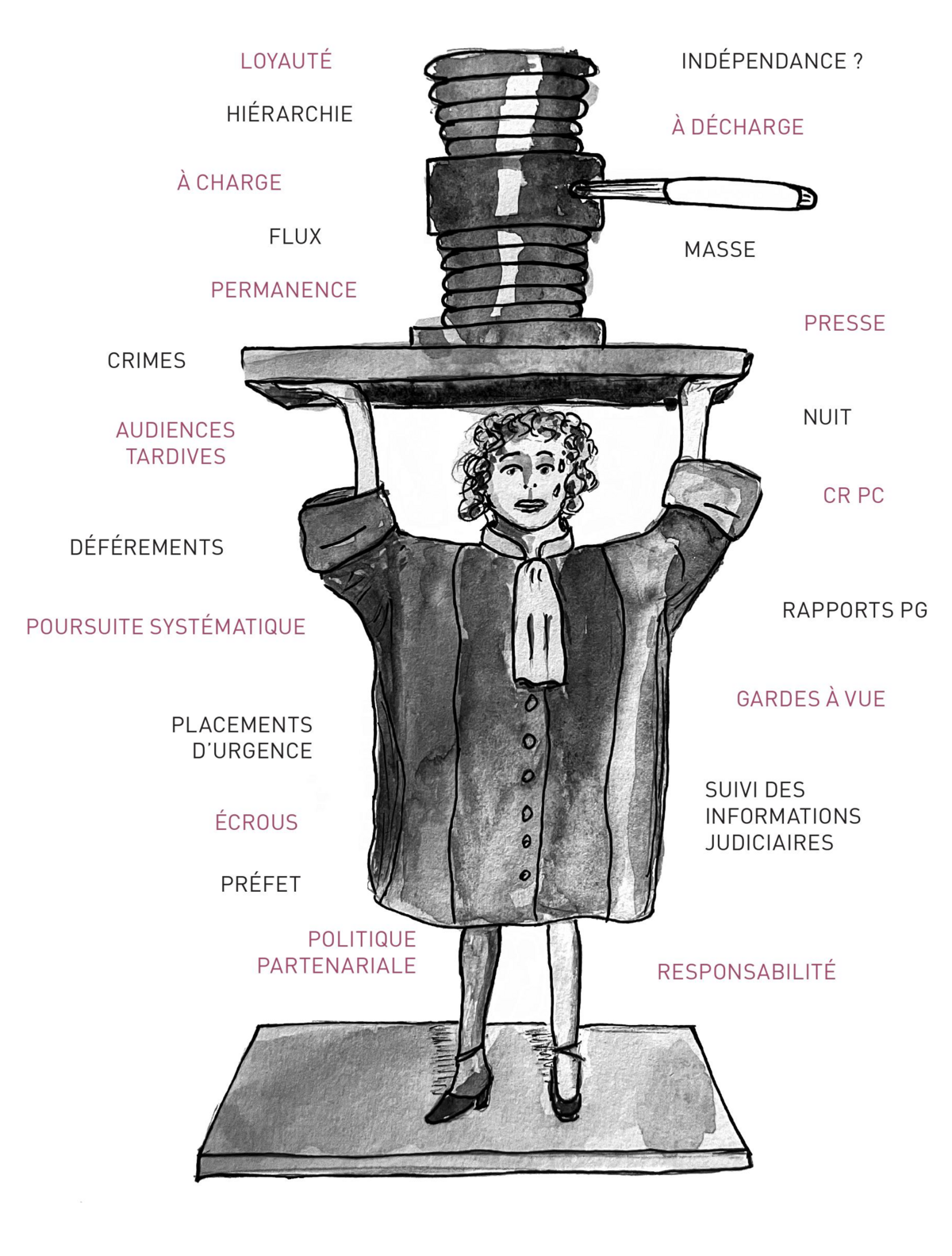

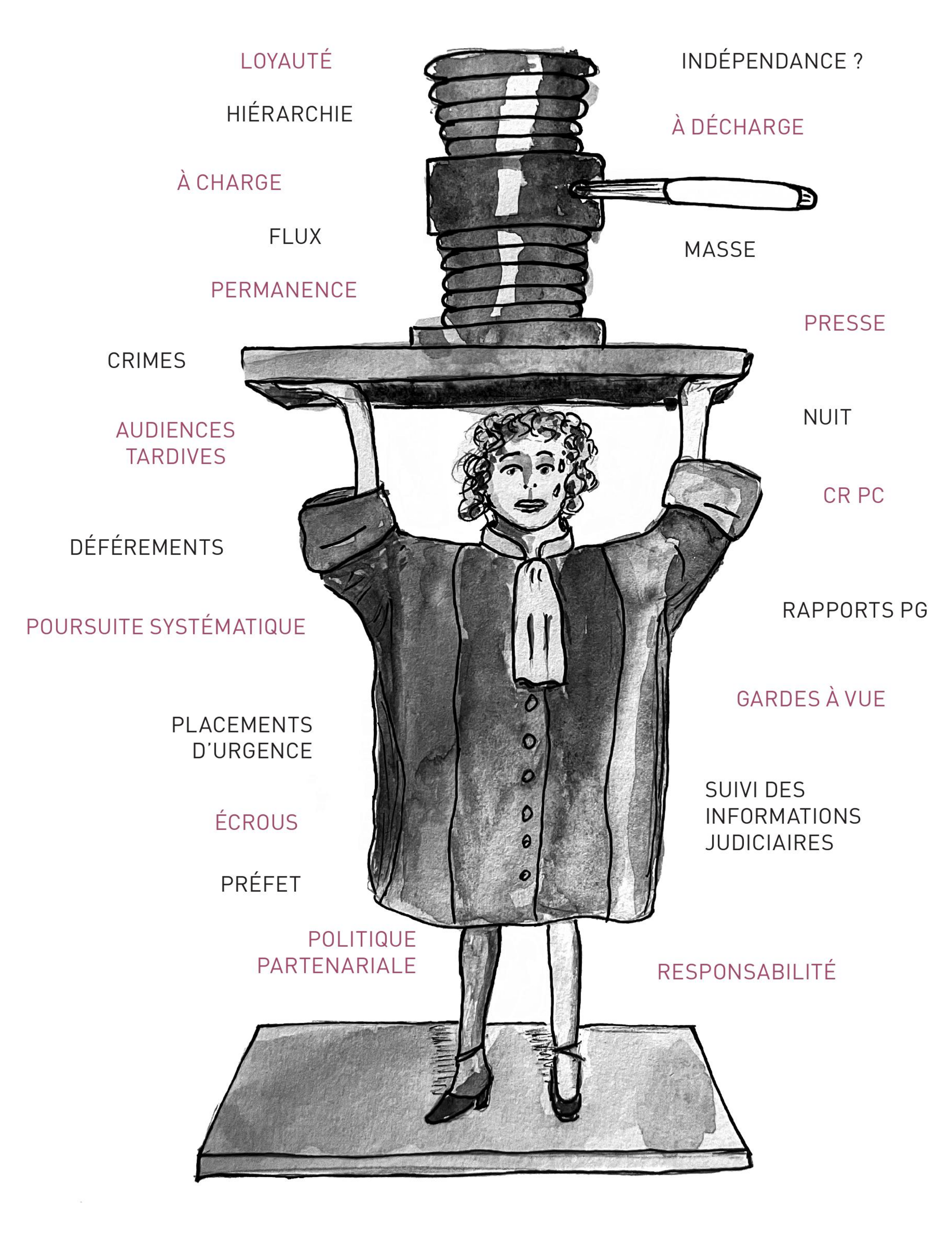

Agrandissement : Illustration 1

* * * *

Pendant plusieurs mois, pour Délibérée, nous avons rencontré des parquetier·ères aux quatre coins de la France pour qu’ils·elles nous parlent de leur travail. À l’issue de ce périple, il nous est apparu essentiel de parler de ceux·celles qui ont une haute idée de ce métier mais qui se sont trouvé·es empêché·es de l’exercer. Avec regret, ils·elles confient penser à partir ou avoir définitivement claqué la porte du ministère public. L’Inspection générale de la justice publiait en 2018 un rapport sur « l’attractivité» des fonctions de magistrat du ministère public2. À l’issue de notre enquête, cette formule nous laisse circonspectes. Si les mots ont un sens, alors qu’est-ce que « le manque d’attractivité » ? Les magistrat·es devraient ils·elles se laisser aimanter par le parquet comme des corps inertes sous l’effet d’une force centripète ? Ou, quittant le domaine de la physique, il faudrait penser le·la magistrat·e comme un agent calculateur et rationnel auquel le parquet offrirait des avantages comparatifs savamment concoctés pour l’attirer. Pour s’autoriser à élaborer en dehors du vocabulaire managérial à la mode, faisons ce que notre syndicat sait faire de mieux, c’est-à-dire parler du travail. Parce que, même si les gestionnaires font mine de s’interroger et évoquent même parfois la perte de sens au travail, ils ne cherchent pas à le comprendre ni à l’analyser. Ils se cachent derrière un vocable néolibéral euphémisateur qui échoue à décrire le réel et qui empêche de le penser. Ce n’est pas le « manque d’attractivité » qui fait fuir des professionnel·les engagé·es du ministère public, mais l’impossibilité de faire leur travail et la nécessité impérieuse de préserver leur santé mentale.

LA SOUMISSION MALGRÉ SOI

Diane3, la quarantaine et le verbe haut, se réjouit que nous nous intéressions au parquet. Elle a le sentiment que les magistrat·es du siège méprisent la fonction et en appellent régulièrement à une séparation du corps. Elle se souvient : «Quand j’étais au parquet, une collègue m’a fait taire en réunion en me disant que je n’étais pas magistrate». Pourtant, pour Diane, le parquet c’est «celui qui dirige l’action de la police judiciaire, le premier filtre et le gardien des libertés individuelles». Diane n’esquive pas non plus l’ambiguïté du statut: «Comme on est aux ordres, ça explique l’angle mort...».

À ce jour, alors qu’elle se sent toujours «l’âme parquetière», il est très clair pour elle qu’elle poursuivra sa carrière au siège. Elle estime qu’au fil des années «les boulons ont été resserrés». Comptes rendus quotidiens au procureur, renforcement de la hiérarchie intermédiaire et impossibilité de discuter les décisions concernant l’organisation du service la conduisent aujourd’hui à constater: «La soumission c’est quelque chose que tu intègres, tu adoptes des réflexes pavloviens. J’ai fini par abreuver mon procureur d’informations pour ne pas être prise en défaut».

Ceux et celles qui ont travaillé avec Diane la savent courageuse et capable de résister: «C’est vrai que je n’ai jamais eu de problème à dire non. Même si on me le demande, je ne fais pas appel d’une relaxe si ce n’est pas justifié. Si on m’envoie requérir contre ce que je pense, je dis au chef “allez-y vous-même à l’audience !”». Alors, quand se sont amoncelées des centaines de procédures sur son bureau, Diane prend à nouveau son courage à deux mains : «Je suis allée voir le procureur et je lui ai dit que je n’allais pas pouvoir évacuer ce qu’il m’avait collé. Il m’a répondu que personne ne me demandait de faire de la qualité». Avec le recul, Diane s’étonne: «Quand on m’a dit de mal faire mon travail, je n’ai rien trouvé à redire, j’ai cédé très vite. Quand j’évacuais de grosses piles, je les prenais même en photo ! On te fait croire ensuite que tu travailles bien parce que tu évacues vite. Comment tu fais ? Tu lis tout en diagonale, tu vas directement à la fin, tu shootes au maximum. J’ai lâché assez vite pour survivre parce que le collègue qui lisait tous ses dossiers travaillait 15 heures par jour. Tu ne te bats pas sur la qualité parce que la surcharge est tellement énorme que c’est peine perdue».

Diane dénonce aussi certaines formes de mensonges organisés. Dans la perspective d’obtenir des effectifs supplémentaires, il lui est conseillé d’éviter les classements pour «recherches infructueuses» qui font baisser le taux de réponse pénale, et de le remplacer par le motif «auteur inconnu», même si la réalité du dossier est autre. Pour Diane, «l’opportunité des poursuites, c’est un élément essentiel du pouvoir du parquet à la française et on s’assoit sur ce qui fait de toi un magistrat, juste pour les statistiques».

Ce que Patrice, procureur depuis 10 ans, pointe comme étant le plus difficile à assumer pour lui, c’est cette forme de communication mensongère organisée sur des réformes ineffectives faute de moyens : «On nous demande de communiquer. On sait que c’est malhonnête mais entre procureurs et procureurs généraux, on n’ose pas se le dire».

L’AUTONOMIE DÉCISIONNELLE BAFOUÉE

Au parquet depuis plus de 10 ans, Louisa est une magistrate expérimentée et reconnue par ses pairs. Elle aime profondément l’enquête, l’audience, les débats juridiques, les échanges avec les enquêteur·ices, la construction de projets en partenariat avec les services et associations locales. Au parquet, elle trouve toujours un·e collègue disponible pour répondre à ses questions, c’est ça le travail d’équipe.

En poste dans une grande juridiction, elle a récemment demandé à quitter le ministère public pour ne plus y revenir. Elle évoque notamment une organisation inégalitaire qui s’impose sans discussion et dont elle n’est parfois informée que par la consultation du logiciel de gestion «PILOT».

Régulièrement, et malgré son expérience, sa hiérarchie lui a demandé de modifier ses décisions. Forcée de renvoyer un dossier en comparution immédiate alors qu’elle avait opté, en conscience, pour un autre mode de poursuite, elle explique: «Cela m’humilie que l’on change ma décision comme ça. Je ne demandais pas de conseils. En plus, la collègue du siège vient me voir après, les larmes aux yeux, parce qu’elle a déjà trop de dossiers à l’audience de comparution immédiate et que je lui en rajoute un. Je rentre chez moi le soir et je me dis que je fais de la merde».

Dans sa précédente juridiction, Louisa avait l’espace pour raconter ses audiences à ses collègues, échanger sur le fond des dossiers avec sa hiérarchie. Dans celle qu’elle quitte aujourd’hui, les attentes de sa hiérarchie sont davantage chiffrées : tableau d’état des stocks et quantum de peine obtenu à l’audience. Finalement, elle partira sans avoir pu s’expliquer: «Quand j’ai demandé à passer au siège, personne ne m’a demandé pourquoi. Ils n’avaient pas envie d’entendre la réponse».

UNE MISE AU PAS, L’AIR DE RIEN

À côté de Louisa, Patricia écoute patiemment. Elle aussi a connu plusieurs expériences au parquet et s’est résolue, il y a déjà 10 ans, à ne plus y retourner. Elle reste marquée par certaines réunions au cours desquelles le procureur citait publiquement des décisions qu’il désapprouvait pour humilier les mauvais·es élèves qui n’avaient pas d’espace pour répliquer.

Au départ, pourtant, Patricia jouissait d’une certaine autonomie et d’une réelle marge de manœuvre au sein de sa section. À l’arrivée d’un nouveau procureur, qu’elle qualifie d’«hyperactif », elle évoque une mise au pas qui n’a pas dit son nom : «Cela n’a jamais été dit comme ça, mais quelqu’un de la hiérarchie intermédiaire a pris une partie de mes attributions et c’était fini».

Diane fait le même constat : «On a renforcé artificiellement toute la hiérarchie intermédiaire et ça tue toute capacité d’initiative». Elle précise: «Avant, c’était les vieux de la vieille, ils faisaient tampon. Mais maintenant, c’est des passe-plats qui cherchent à te marcher dessus pour devenir chefs».

DU RETARD TOUT LE TEMPS

Camille est une jeune magistrate qui vient de prendre son deuxième poste au parquet. Posée et réfléchie, elle commence par nous expliquer qu’elle n’est pas dégoûtée d’un métier qu’elle trouve «assez passionnant». Pourtant, elle ne cache pas une certaine souffrance : «C’est très dur de passer de l’urgence de la permanence aux contentieux techniques, où c’est vraiment du fond, avec une temporalité assez longue. L’accident du travail, j’ai besoin de me plonger dedans pour comprendre. Être submergée par le service général4 et laisser se créer des piles, cela entraîne de la culpabilité. Là, j’ai huit mois de délai de traitement de mon courrier pour des affaires avec des enjeux importants». Pour le moment, Camille tient mais elle confesse : «Je suis loin d’être sûre que je passerai ma vie dans la magistrature».

Au fil de nos échanges, elle revient plusieurs fois sur le fait qu’au parquet elle prend énormément de décisions au quotidien : «C’est intéressant et aussi vertigineux, parfois on décide en quelques secondes sur la base de trois lignes dans un mail envoyé par un enquêteur si c’est une affaire sur laquelle on doit s’attarder ou non».

Si Camille ne s’est jamais sentie contrainte de prendre une décision à laquelle elle n’adhérait pas fondamentalement, elle reconnaît: «Je m’abrite parfois aussi derrière la notion de “cohérence” de la réponse pénale».

LA VALORISATION DU « MAL TRAVAILLER »

Charlotte est substitute depuis sa sortie d’école et a connu plusieurs procureurs qu’elle qualifie pour la plupart d’autoritaires. Plusieurs de ses collègues ont été arrêté·es pour maladie ou sont parti·es en disponibilité dans ce contexte. Elle débute notre entretien en s’interrogeant sur la faiblesse de sa position au sein du parquet. Elle cite cette formule d’un procureur : «Vous êtes un substitut, le Code de procédure pénale ne vous connaît pas, il ne connaît que le procureur de la République».

Comme Camille, Charlotte s’investit fortement dans le contentieux qui lui a été confié mais a le sentiment que cela lui est reproché : «Quand vous vous intéressez à un domaine, vous ennuyez tout le monde, ce n’est pas sur votre engagement que l’on vous évalue». En ne reconnaissant pas sa compétence, sa hiérarchie nie ce qu’elle pourrait apporter de singulier au travail collectif: «Lors d’un entretien de présentation avec ma nouvelle procureure, je voulais donner quelques informations sur des dossiers complexes, des décrets, des choses techniques... mais on ne m’écoute pas».

Charlotte souffre elle aussi de faire du mauvais travail: «Dans mon exercice quotidien, j’ai l’impression de ne pas réfléchir. On a banalisé le fait de mal faire son travail. Je ne prépare pas toujours les audiences, donc je ne vois pas les faits en détail, les nullités de procédure, les délais, les actes non signés, les irrégularités... Pendant l’audience, je signe en même temps des documents et je traite mon courrier. J’arrive à couper mon cerveau en trois, mais ce n’est pas souhaitable. On n’est pas satisfait de sa journée le soir en rentrant chez soi, parce qu’on n’est pas assez exigeant avec soi-même».

En discutant avec Charlotte, nous cherchons à relativiser. Peut-être que tous les dossiers n’ont pas la même complexité, que l’expérience et sa grande force de travail lui permettent de travailler plus vite. Possible, mais pour Charlotte, ce qui reste plus fort que tout, c’est le sentiment de mal travailler. Et surtout, c’est la façon dont la hiérarchie considère son travail qui l’interpelle: «ne pas préparer ses audiences est valorisé, on me flatte parce que je suis capable d’aller à une audience sans voir les dossiers...».

Comme Louisa, Charlotte se voit aussi régulièrement contrainte de modifier des décisions qu’elle avait pourtant bien réfléchies. Dans un dossier de violences intrafamiliales suspectées, sa hiérarchie lui reproche une réponse pénale jugée trop faible, elle est accusée de courir le risque d’un féminicide. Finalement, renvoyé en audience de comparution immédiate, le prévenu sera relaxé.

Pour Patrice, procureur depuis 10 ans, le déferrement ne doit pas être systématique, même dans un domaine aussi prioritaire que les violences intrafamiliales. Sur l’opportunité de faire changer leurs décisions à des collègues, Patrice nous explique: «Je passe à la permanence tous les jours, mais c’est compliqué d’influer trop sur les décisions. Il faut être dedans et complètement dans le dossier pour connaître les tenants et les aboutissants. Sinon c’est frustrant pour le magistrat qui est à la permanence, il n’y a pas de confiance». Le principe est louable mais laisse entière la question des moyens du substitut de permanence pour avoir une véritable connaissance du dossier et sa marge de manœuvre réelle dans la prise de décision.

Charlotte hésite parfois à solliciter un poste de juge, mais ce sera à regret, car «ce n’est pas depuis le siège que l’on peut impulser des choses en matière de politique pénale».

DES INJONCTIONS CONTRADICTOIRES

Marion est issue d’une famille d’ouvrier·ères. Elle nous explique avoir choisi l’école de la magistrature après une première carrière, pour se rendre utile à la société. Elle aime son métier mais dit d’entrée : «Ce qui me meurtrit c’est de le faire mal ». Marion a exercé au sein d’une juridiction où elle a dû remplir un «contrat d’objectif»: «Je ne faisais presque que des règlements de vieux dossiers d’atteintes aux biens et on m’a demandé de ne pas vraiment les lire. Je devais faire un rapport “en mode dégradé”, lire seulement le procès-verbal de synthèse et même pas la mise en examen. La partie discussion c’était une phrase type que je connais par cœur et que je n’oublierai jamais. Pour moi, le mode dégradé c’est du mépris, de l’irrespect pour les gens. J’ai renvoyé des personnes devant le tribunal correctionnel, je ne savais pas ce qui s’était passé !».

Quand elle se questionne sur la raison qui l’a conduite à accepter de se conformer à ce qui lui était demandé, elle dit: «Tout cela m’avait été amené de manière bienveillante par ma hiérarchie. Quand j’ai dit que je n’arriverais pas à sortir tous les dossiers dans le temps imparti, on m’a donné tout de suite une solution : “t’inquiète, on va faire du dégradé”. Et là, tu manques de courage, tu fais. Au début, ton cerveau refuse. Après tu te dis que si tu ne le fais pas, alors il n’y aura jamais de débat à l’audience. Le gars va rester sous contrôle judiciaire encore plus longtemps... Tu essaies de trouver des échappatoires. Tu te mens à toi-même. Tu te dis que ça va passer. Je te reparle de ça et j’ai les larmes aux yeux».

Pour traiter le courrier, Marion aussi s’est montrée très efficace: «J’ai compté : en 2,5 jours, j’ai traité 832 procédures au courrier. C’était renvoyer des dossiers pourris à un autre collègue ou à un policier qui va souffrir».

Après un arrêt maladie de plusieurs mois, Marion a connu d’autres expériences professionnelles où elle a été soutenue par ses collègues et se trouve à ce jour davantage en position de dire non. Elle regrette le manque de courage de la hiérarchie: « Si ce qui est demandé détruit les gens, être un vrai chef c’est dire stop». Mais Marion relève un double langage complexe à déconstruire: «Il faut en même temps tout faire et se préserver. On nous dit “reposez-vous” et en même temps il faut absolument transmettre le rapport pour avant-hier».

LA LOYAUTÉ, ALIBI DU CONTRÔLE OMNISCIENT

Cécile ne se voit pas exercer ailleurs qu’au parquet mais reconnaît d’emblée : « Il y a un accroissement du contrôle de tout ». Dans ce contexte, elle se questionne sur la notion de loyauté qui est souvent avancée par la hiérarchie en cas de divergence de vues. La loyauté est une des obligations déontologiques des magistrat·es et se décline en une loyauté envers la loi, la procédure et dans les relations avec les autres magistrat·es et fonctionnaires. Il est néanmoins précisé: «Ce devoir s’exerce dans le respect de l’indépendance juridictionnelle de chacun »5. Pour Cécile, la loyauté « est dévoyée au possible, on l’a transformée en un truc de silence absolu qui paralyse. La loyauté que je reconnais en premier, c’est envers le justiciable, la loi. Car c’est en ce nom-là que je travaille».

Récemment remise en cause pour manque de loyauté, elle explique: «Ça attaque. Je donne beaucoup d’heures de ma vie pour le parquet, alors quand on me dit que je manque de loyauté, c’est un peu comme une insulte qui touche en plein coeur du parquetier ». Cécile questionne ainsi les affects qui s’immiscent dans les liens à la hiérarchie : « Le message de la hiérarchie c’est parfois : si tu n’es pas loyal alors je t’abandonne ». Alors elle essaie de se méfier des affects car « la loyauté permet d’avoir une espèce de contrôle par la peur».

Pour Cécile, la part de la responsabilité individuelle et collective de chaque parquetier·ère est difficile à définir. Ainsi, lors de nos échanges, Cécile nous exprime d’abord: «Les réquisitions, je les prends certes pour le procureur, mais en mon nom» et plus loin: «C’est extrêmement confortable quand tu as un procureur, car en fait tout est pris en son nom».

Pour Patrice, procureur, chaque magistrat·e bénéficie de sa liberté d’appréciation et assume ses responsabilités : «Je ne m’estime pas responsable des décisions inadaptées de collègues. Le magistrat a sa marge de manœuvre. Moi, j’ai été substitut, donc je considère que mon équipe n’est pas constituée de soldats, mais de magistrats. Parfois, je n’aurais pas fait ça mais ils l’ont fait».

CE QUE LE TTR FAIT AU CORPS

Source d’épuisement, de perte de sens et accélérateur de demande de mutations, la permanence du parquet, appelée «Traitement en Temps Réel» (TTR)6 occupe une place centrale dans les témoignages recueillis.

Julie, arrivée récemment en poste au parquet, explique: «Il y a quelque chose de paradoxal avec le TTR. D’un côté, tout travail de qualité y est impossible, on prend des décisions ayant des impacts irréversibles sur la vie des gens sur un simple compte rendu téléphonique d’enquêteurs. Ça va tellement vite qu’on n’a pas le temps de réfléchir. Pourtant, le TTR est bien souvent la vitrine du Parquet : si le procureur veut se faire bien voir de sa hiérarchie, il doit montrer que sa permanence fonctionne bien, le retard dans les contentieux spécialisés n’a aucune influence sur sa carrière, les dysfonctionnements du TTR, si !». Elle ajoute : «À la fin de la journée, si je fais le bilan, je me dis que je suis épuisée, que j’ai brassé beaucoup de vent, peut-être détruit des vies, mais que je n’ai pas fait grand-chose dont je suis fière, à part peut-être d’avoir survécu, c’est dur à accepter, à surmonter». Le témoignage de Louisa rejoint celui de Julie. Son corps a dit stop au TTR à temps plein : «C’est inhumain la permanence, on ne tient pas à long terme. J’avais des migraines, envie de vomir dans la journée. Ça touche physiquement, certains ne dorment plus par exemple».

Plusieurs des personnes interrogées décrivent l’organisation du TTR comme le haut lieu de la division des tâches et de la taylorisation du travail. Julie explique notamment: «Il y a celui qui prend la décision d’orientation, celui qui prépare et relit la qualification pénale et se fait présenter la personne déférée et celui qui soutient le dossier à l’audience. Le procureur m’a expliqué que cette organisation permet d’accroître la qualité des procédures, mes collègues disent que sans ça on ne survivrait pas, on ne pourrait pas absorber le flux, la cadence. Pour moi, c’est une frustration du quotidien, une négation de ma subjectivité, on écarte toute possibilité que j’explique, que j’assume la décision que j’ai prise en ne me permettant pas de déferrer le mis en cause, d’aller à l’audience». Pour Diane, ce morcellement «c’est à se flinguer, le degré zéro de l’intellectualité, la débilisation des tâches».

Du fait de cette organisation, Louisa explique être de plus en plus en difficulté avec les déferrements: «On gère le plus vite possible. C’est super bref, alors que parfois les gens ont besoin de parler. Des fois, j’ai même été désagréable et j’ai eu honte. On ne peut pas gérer de manière humaine. Pour la hiérarchie, le déferrement c’est montrer qu’on a donné une réponse pénale et qu’on l’a fait vite». La violence des parquetier·ères sous pression s’exerce aussi contre les policier·ères au téléphone: «On devient odieux avec les enquêteurs... Même si je m’excuse après, ça ne va pas...».

Plusieurs de nos interlocuteur·rices expliquent que s’ajoute à cela une multiplication des demandes de la hiérarchie d’enregistrer les tâches accomplies dans des logiciels lors de la permanence. Pour Diane: «Maintenant, tu fais directement des comptes rendus sur un logiciel à la permanence, c’est une nouvelle tâche qui se rajoute et le chef de division regarde en direct ce que tu écris sur le logiciel LMP Vigie. Et puis il y a des codes couleurs pour les urgences. C’est comme à Leclerc Drive, la machine te dit ce que tu dois faire». Plusieurs parquetières décrivent un sentiment d’être prises en otage dans un système qui les met en position de se laisser dicter leur emploi du temps par les enquêteur·rices, de passer plus de temps à enregistrer qu’à réfléchir, de ne pas être à l’initiative, de ne pas impulser, et de se faire contrôler en temps réel par la hiérarchie via ces logiciels.

Ainsi empêchés de faire du bon travail, certain·es partent à contrecœur. Mais avant de devoir en arriver là, est-ce que ces difficultés ont pu se dire et se débattre au sein du parquet ?

LES NOUVELLES FORMES DE CONVIVIALITÉ

Quand on pose la question à Louisa, elle nous explique: «Tout cela, on le dit entre nous, mais personne n’en parle en réunion de parquet. Ce qui compte, c’est seulement le fait que le chef est content ou pas content». Pour Marion, c’est différent: «On dit les choses en réunion mais personne ne fait remonter plus haut par peur que ça leur nuise».

Depuis ses fonctions de procureur, Patrice apporte une autre représentation des réunions au sein de son parquet. Pour lui, les idées des parquetiers émergent en réunion et une réflexion collective s’amorce sur la façon de les mettre en œuvre. Les collègues présentent les évolutions législatives, ce qui se dit dans les réunions avec la préfecture ou les offices spécialisés. La réunion de parquet sert aussi à autre chose: «C’est un défouloir, heureusement que ce n’est pas enregistré, diffusé ! Mais c’est nécessaire, il y a de la confiance, ça fait du bien. Et à la fin, on essaie d’adopter quelque chose de commun».

Pourtant, dans d’autres juridictions, il semble que le débat, l’information, la coopération et la confiance dans le travail aient disparu. Au lieu d’une délibération centrée sur le travail, c’est autre chose qui se joue et c’est un autre objectif que l’on se fixe : la convivialité. Alors, on propose des apéros, on impose des réunions avec repas en commun sur le temps du midi, on pense à acheter un barbecue ou un baby-foot, on crée un groupe WhatsApp très largement ouvert pour s’envoyer des blagues. Derrière la promesse du « fun », un malaise pointe.

Louisa dénonce une manoeuvre qui a pour effet d’empêcher toute critique de fond : «Après ça, les collègues te disent, le pauvre procureur, tu ne te rends pas compte de tout ce qu’il subit. Il est gentil, il ne mérite pas nos critiques». Pour elle, les week-ends de teambuilding, «c’est du mépris vis-à-vis de notre intelligence et de notre responsabilité». Diane va dans le même sens: «Les équipes, ça ne se décrète pas !». Quant à ce qui se dit et se passe dans ces espaces de convivialité, Charlotte estime: «En fait, il faut chercher à montrer le plus grand détachement possible avec les fonctions et du cynisme sur les dossiers. Le teambuilding, à base de jeux enfantins, c’est malaisant, c’est de la fausse amicalité».

Il apparaît aussi que, dans ces espaces, il n’y a que peu de place pour les désaccords. Le débat n’est pas le bienvenu, peut-être pas assez « fun ». Bien sûr, partager un moment de détente sans parler du travail et lâcher prise est important. Doit-il pour autant être contraint ? Doit-il avoir lieu en présence du chef ? À l’initiative du chef ? Et, surtout, dans un univers professionnel hyperaccéléré où le temps manque sans cesse, que viennent remplacer ces moments de «fun» ? Quels objectifs poursuit la convivialité contrainte ? Risque-t-elle de remplacer fort opportunément des espaces réels de délibération, certes moins «sympas», mais tellement plus essentiels au fonctionnement démocratique de l’institution judiciaire ? Détruire, détourner ou contrôler des espaces de délibération n’est pas neutre politiquement et peut priver des professionnel·les d’un espace indispensable pour penser des notions complexes, telles que l’ambiguïté des exigences déontologiques qui pèsent sur les parquetier·ères.

Arrivées à la fin de notre enquête, nous nous demandons si, dans les contextes dégradés décrits par certain·es collègues, il est encore possible de faire son métier et comment résister ?

SE HEURTER AUX DÉFENSES DES COLLÈGUES

Au fil des échanges, il nous est apparu progressivement que ces deux ambitions ont un prix. Maintenir des exigences professionnelles élevées, résister ou seulement douter, c’est parfois attaquer trop gravement les défenses des collègues et s’exposer à différentes formes d’exclusion.

Julie a fait face à des difficultés à se fondre dans son nouveau rôle de parquetière : sentiment de traiter des urgences aux enjeux moindres et de laisser des dossiers graves en attente, difficulté à comprendre la politique pénale qui n’est présentée qu’implicitement et sous la forme de l’évidence indiscutable, pédagogie de l’échec de sa hiérarchie, attaques centrées sur sa personne et non sur son travail, policier·ères qui contournent des orientations en les faisant vérifier auprès du procureur. Julie a du mal à adhérer à la vision unilatéralement répressive portée par certain·es de ses collègues : «J’ai remarqué qu’on n’a jamais à expliquer à la hiérarchie des orientations sévères. Le risque est grand d’agir moins par conviction que pour se couvrir, sans qu’il n’y ait d’espace pour débattre de ce que recouvre le concept toujours brandi d’“ordre public”».

Lorsqu’elle a exprimé son malaise à ses collègues, elle a été mise à l’écart et s’est trouvée en difficulté pour poursuivre son travail. Exprimer que l’on ne trouve pas de sens à ce que l’on fait provoque le rejet chez ceux et celles qui sacrifient beaucoup pour tenir le rythme. On renvoie à Julie son manque d’empathie, sa naïveté, on lui dit qu’elle n’est pas assez «team parquet», qu’elle s’exclut en ne venant pas aux apéros du soir, qu’elle serait plus à sa place comme juge au siège. Dans certains contextes, s’interroger sur ce que l’on fait, partager ses doutes, inviter au débat n’est pas possible et provoque chez les collègues des réactions défensives qui ne permettent plus durablement de travailler en équipe.

C’est aussi ce que dénonce Marion, pour qui celui qui souffre ou dénonce a tort: «Au début, j’ai failli me voir retomber le truc sur le dos, on me faisait comprendre que c’était de ma faute. Quand j’ai évoqué l’écrit du médecin de prévention, c’est là que ça a changé de registre».

Le corps des magistrat·es défendrait-il sans trop le dire une conception du courage qui conduit à accepter de tout supporter ? Pour Marion: «Dans la magistrature, il y a cette idée que contester ce n’est pas noble, que se plaindre ça n’est pas noble, on est d’accord avec les manifestants, mais on n’ira pas manifester...». Elle se souvient d’une journée d’audience caniculaire au tribunal, alors que la présidente avait donné un moment à chacun·e pour enlever sa robe noire et boire. Son collègue parquetier se tournait alors vers elle et lui disait fièrement: «Au parquet, on n’a pas besoin de boire de l’eau». Marion s’est dit que ça allait être long.

RÉSISTER

Que faire de ces récits qui, s’ils ne sont pas généralisables à toutes les juridictions, n’en restent pas moins réels ? Faut-il fuir pour préserver sa santé mentale ? Rester et partir seul en croisade au risque de se trouver exclu·e et privé·e de moyens de travailler au sein d’une équipe ?

D’un point de vue syndical, que faut-il défendre ? Faut-il compter sur le courage hors norme de quelques un·es ou se donner les moyens de reconstruire des collectifs de travail qui osent penser le réel et agir parfois modestement mais sans se sacrifier ? Faut-il, plus radicalement, que la magistrature se débarrasse du parquet pour cacher des dysfonctionnements qu’elle ne saurait voir, espérant ainsi stopper l’hémorragie managériale ?

Pour tous les parquetier·ères rencontré·es, sans exception, la séparation du corps est à exclure. Malgré leurs constats et leurs critiques, chacun·e reste attaché·e à son statut de magistrat·e et veut défendre un parquet indépendant. Cécile nous explique: «Moi je ne suis pas pour partager le corps. On serait des préfets judiciaires, le siège continuerait à être libre et indépendant... mais sur quoi ? Il faut défendre le statut, l’indépendance totale vis-à-vis de l’exécutif, et réarmer les parquetiers pour contrôler le travail de la police judiciaire. Et puis le procureur doit être vraiment, dans son équipe de parquetiers, le porte-parole d’une vraie action collective, plutôt qu’une tête qui peut se faire couper à tout moment. Plus de chef, tout se discute et puis on tranche».

Dans la réalité, résister s’invente souvent localement, en fonction de ses possibilités et de ses alliés. Isolée au sein de son parquet, Louisa s’est forgé des espaces discrets pour résister: «Il y a des choses que j’ai classées directement, personne n’a vu. Et puis les audiences sur les dossiers de misère, c’est parfois trop dur. C’est comme le mandat de dépôt presque systématiquement requis pour les étrangers en situation irrégulière en comparution immédiate. Alors, des fois, je ne le requiers pas, je n’en parle pas, je ne dis rien, et voilà».

De son côté, Charlotte continue de se perfectionner. Si elle s’épuise, elle partira quelque temps. Elle conclut: «Moi, je voudrais revenir dans la hiérarchie au parquet avec la force du grade, le gain de l’ancienneté».

Quant à Cécile, elle termine notre échange par cette phrase: «Vive le collectif !». Un collectif qu’elle fait vivre en dehors des réunions du parquet, avec des collègues de confiance, des camarades syndiqué·es, des greffier·ères, des avocat·es. C’est dans ces espaces qu’elle peut douter et penser les actions à mener.

Résister, c’est aussi décrire la réalité du travail de parquetier au-delà de la question du statut du ministère public. C’est penser des voies nouvelles de coopération et de délibération entre les professionnel·les pour lutter contre des méthodes de management néolibéral qui dégradent les collectifs de travail et attaquent les règles de notre métier ainsi que la possibilité de penser notre éthique professionnelle.

* * * *

Pour vous abonner à Délibérée c'est là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info et consulter notre site internet ici.

Pour nous contacter : revuedeliberee@gmail.com

* * * *

1 Voir aussi notamment Christophe Dejours, « Travail et souffrance éthique. L’institution judiciaire à l’ère gestionnaire », Délibérée, n° 15, avril 2022.

2 Rapport de l’Inspection générale de la justice, « Mission sur l’attractivité des fonctions de magistrat du ministère public », octobre 2018, n° 047-18.

3 Les prénoms ont été modifiés.

4 Service général : en plus de certains domaines particuliers qui sont attribués à un·e parquetier·ère, comme les mineur·es ou les stupéfiants, chaque magistrat·e du parquet peut être amené·e à intervenir à la permanence pour gérer les urgences pénales et se rendre aux audiences dans un grand nombre de contentieux très variés. En fonction de la taille de la juridiction, de l’organisation décidée par le·la procureur·e et des effectifs, le·la magistrat·e du parquet est plus ou moins spécialisé·e.

5 Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Conseil supérieur de la magistrature, publié le 9 janvier 2019.

6 Le « TTR » est aussi parfois appelé « service de traitement direct » (STD) ou « petit parquet » selon les juridictions.