Cette entreprise a été initiée en lien et avec l’accord de Mireille Delmas-Marty avec sa contribution, puis après sa disparition, la précieuse collaboration de ses proches.

Mireille Delmas-Marty était professeure honoraire au Collège de France, où elle a initié la chaire «Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit» au Collège de France. Elle est l’autrice de nombreux ouvrages ; Les Forces imaginantes du droit (4 vol., Seuil, 2004, 2006, 2007, 2011), forment la synthèse de son travail sur la dynamique d’internationalisation du droit et pose les questions nées de l’émergence d’un ordre juridique mondial, en évitant le double écueil de la recherche d’un ordre juridique idéal qui ne se soucierait pas de son application concrète, et de la résignation.

Antonio Benincà est un artiste touche à tout ; sculpteur, il est aussi dessinateur, plasticien, architecte-bricoleur ; il est notamment le concepteur de l’habitat bulles

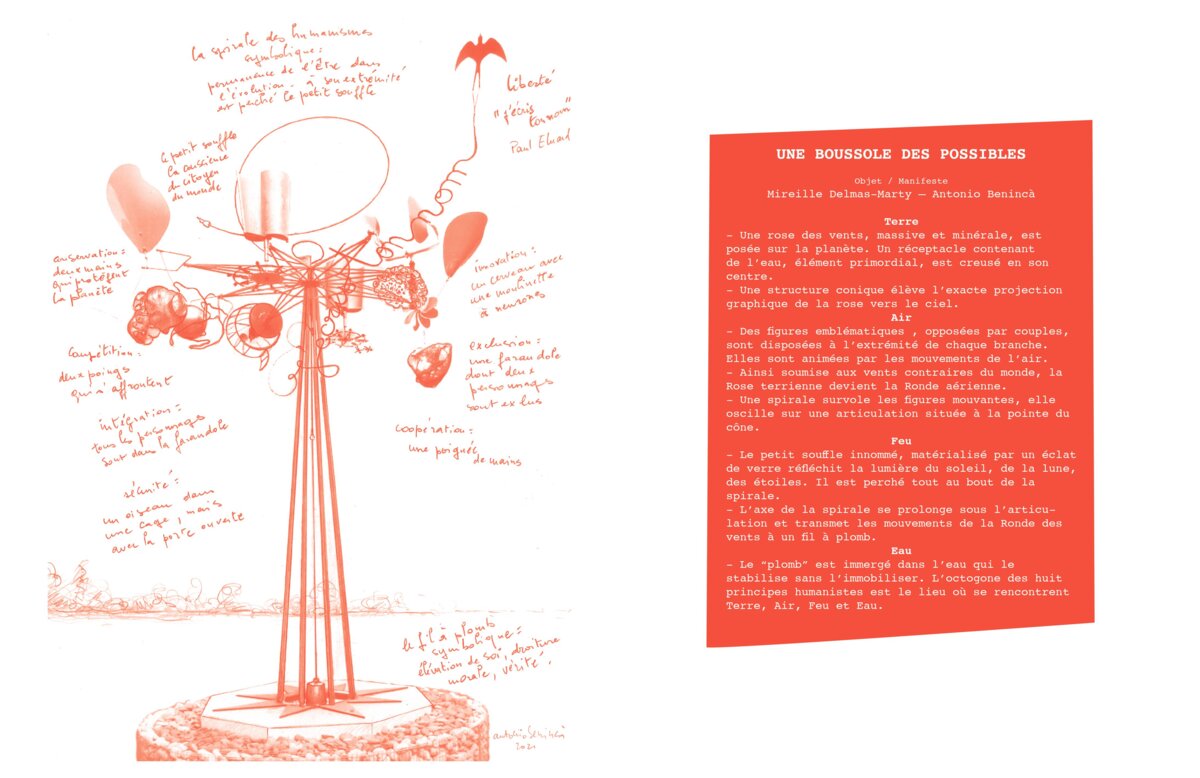

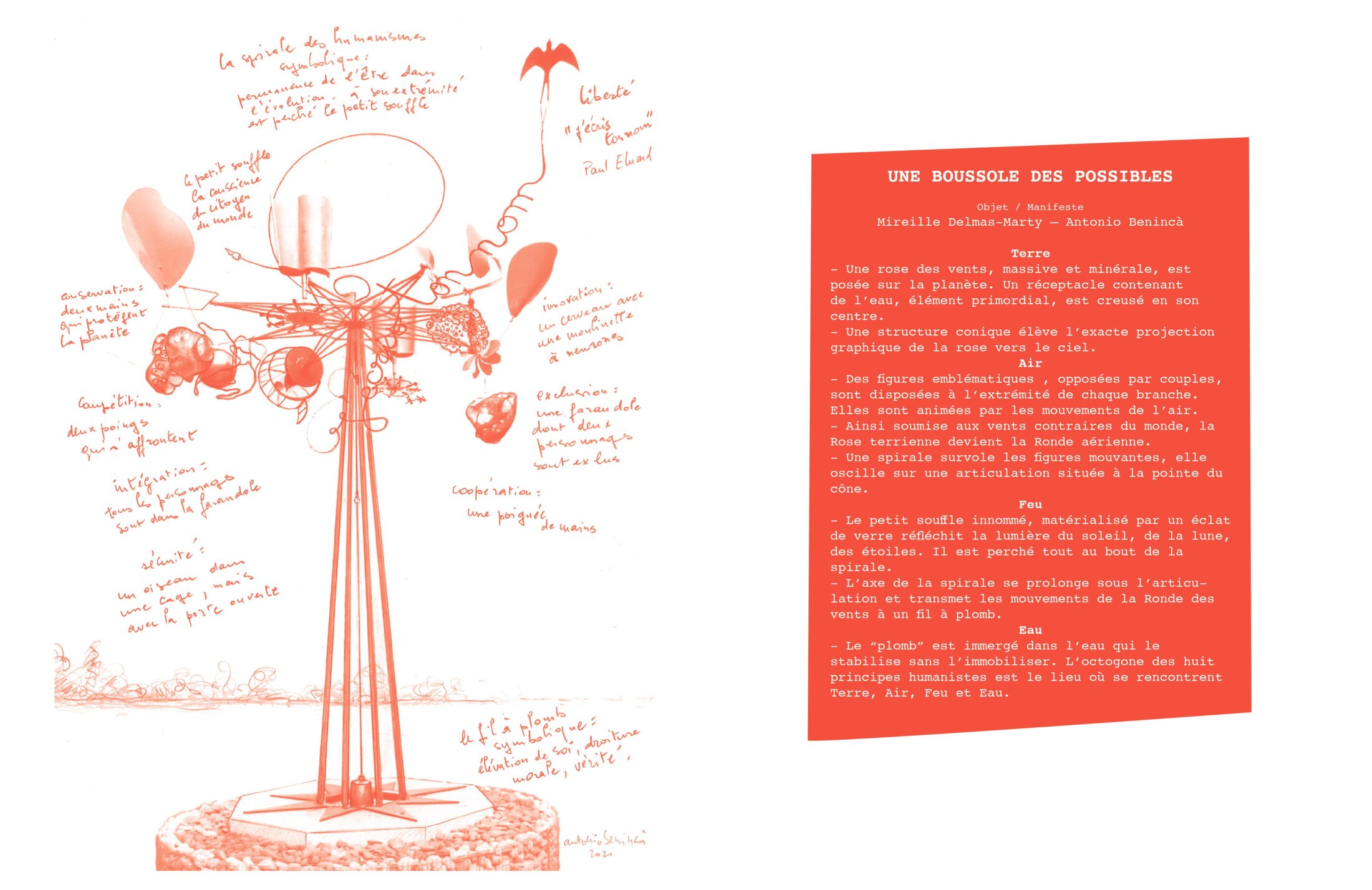

Agrandissement : Illustration 1

Un film de l’installation de la Boussole a été réalisé par François Stuck, produit par l’Association IDÉtorial et librement accessible à l'adresse https://vimeo.com/642495175. Celui-ci prépare actuellement un documentaire sur Mireille Delmas-Marty qui s’intitulera Mirelle Delmas-Marty. Les mots justes.

UNE MONDIALITÉ DÉBOUSSOLÉE

Depuis plusieurs années, j’explore le thème – inusuel pour les milieux juridiques – de la boussole. L’un des termes que l’on entend le plus désormais est « déboussolé », ce qui signifie que nous n’avons plus de repères, ou du moins que nos repères habituels ne sont plus opérationnels. La phase de mondialisation dans laquelle nous nous trouvons s’est prodigieusement étendue dans l’espace et dans le temps. La plupart des grands problèmes et défis de société ne peuvent plus être résolus par un État seul. L’exemple du changement climatique est le plus emblématique : aucun pays, y compris des superpuissances comme la Chine ou les États-Unis, ne peut y faire face seul. On peut regarder de façon analogue d’autres défis mondiaux, tels que le défi sanitaire, les mouvements migratoires ou encore le terrorisme, devenu global depuis les attentats du 11 septembre 2001 et ses suites en Europe. Or, de même qu’une boussole classique indique le pôle Nord, nos repères habituels se sont essentiellement construits dans le cadre de «l’État-nation». Ces derniers sont ceux que chaque communauté s’est donnés, avec son histoire, sa culture, son économie et toutes les caractéristiques qui font qu’une nation est différente d’une autre. La représentation que nous nous faisons du système politico-juridique demeure à l’échelon national, alors qu’une gouvernance à l’échelle supranationale, européenne ou mondiale est indispensable. Mais pour le moment, nous n’avons pas grand-chose. Nous devons donc faire plus que résister. Il ne s’agit plus seulement, désormais, de réformer les institutions ou la société, mais de faire bouger l’ensemble du monde.

La période que nous vivons est d’autant plus atypique que l’imprévisibilité a atteint des sommets et risque d’aller plus loin encore. Pour nous juristes, le problème vient notamment du fait qu’il nous a été enseigné un droit statique, dont les métaphores sont celles des « codes », de la « pyramide », des « fondations », du « socle ». L’inadaptation du langage juridique lui-même participe de cette perte de repères. À l’inverse, le droit de demain est un droit de la mondialité – à supposer, bien sûr, que l’on refuse le droit de la mondialisation sauvage. Il faut ainsi parvenir à organiser une gouvernance mondiale conforme au triptyque – bien malade à l’heure actuelle, mais qui semblait inéluctable au lendemain de la Seconde Guerre mondiale – Démocratie / État de droit / Droits humains. De façon analogue, nous continuons à inscrire la devise républicaine Liberté, Égalité, Fraternité aux frontons des mairies, alors qu’en réalité celle que nous appliquons ressemble plutôt à quelque chose comme Efficacité, Compétitivité, Prédictibilité. Si nous regardons dans le monde réel, nous sommes donc très loin, peut-être plus loin que nous n’avons jamais été, de l’objectif donné par la devise du centre de recherche de Goutelas, Humanisme, Droit, Création. Au fond, le droit de demain combine humanisme et création. En ce sens, il est une sorte d’acte de foi.

EN ÉQUILIBRE DANS LE MONDE EN MOUVEMENT : UNE BOUSSOLE DES HUMANISMES

Déboussolés, nous cherchons donc une boussole. Nous avons, la plupart du temps, le sentiment de nous enfoncer dans un tunnel sans issue et – il faut être réaliste – nous avons très peu de chance d’en sortir. Vient un moment où nous arrivons au bout des arguments logiques, où le discours ne suffit plus. Nous disposons ainsi de tous les arguments nécessaires à l’organisation d’une gouvernance mondiale dans les domaines qui sont déjà mondiaux, mais cela n’a pas d’effet majeur. Il faut donc désormais faire appel à d’autres arguments, qui ne passent ni par le logos ni par la

démonstration des causes et des effets, mais qui touchent directement les organes sensoriels. Si l’être humain a réussi à survivre si longtemps et à passer de quelques dizaines à quasi huit milliards d’individus, c’est bien grâce aux progrès engendrés par son imagination et sa créativité. L’imagination peut bien entendu se tromper et faire de redoutables erreurs, mais elle a l’avantage de nous hisser, de nous porter en nous faisant regarder vers le haut plutôt qu’à nos pieds. Or l’imagination est animée et mise en mouvement par une certaine curiosité. De même, l’émerveillement n’a-t-il peut-être pas totalement disparu. Ainsi, par moments, la nature est d’une beauté bouleversante et suscite l’émerveillement. Parce que les mots s’usent et perdent leur force, le terme d’émerveillement est à employer avec modération, mais c’est lui qui, au plus profond de nous, nous amène à continuer la route, y compris lorsque tout paraît fermé. C’est aussi lui qui demeure susceptible de nous faire renoncer à tout ce qui conduit à l’effondrement.

Plus que d’une boussole ordinaire qui indiquerait un pôle Nord, fixé une fois pour toutes, c’est d’une boussole qui nous aide à maintenir un équilibre dans un monde en mouvement dont nous avons besoin. Puisque nous assistons à un phénomène d’accélération, que le monde bouge de plus en plus vite, peut-être nous faut-il ce qu’Antonio Benincà a appelé « l’objet-manifeste ». Il s’agit là d’une proposition qui cherche à représenter cet univers mouvant dans lequel la boussole, plutôt que donner une direction, comporte un centre d’attraction et des points cardinaux. Cette installation en mouvement est une manière de rouvrir quelque chose, d’aller en direction de cette lumière et de poursuivre cette route difficile qu’est la construction d’une humanité. Il faut ici rappeler que tant que l’on parle de l’humanisme au singulier, nous courons le risque d’en exclure certains autres, à savoir celles et ceux qui ont une autre vision de la relation de l’humain à l’humanité. En revanche, si nous acceptons le pluriel – les humanismes – nous n’excluons plus. C’est d’ailleurs l’une des raisons du demi-échec de la Déclaration universelle des droits de l’Homme : ses rédacteurs avaient peut-être le sentiment d’écrire quelque chose comme le début d’une boussole, mais celle-ci n’a pas fait beaucoup de place aux autres visions de l’humanisme. En Occident, nous sommes surtout marqués par l’humanisme des Lumières, c’est-à-dire celui de l’individu émancipé. Mais cela ne doit pas nous faire oublier qu’avant nous il y avait un humanisme des petites communautés – de la famille, du clan, de la tribu. Il s’agissait là des débuts de l’humanisme, formé à travers des principes de fraternité et d’hospitalité, que nous avons un peu oubliés. Il nous faut aussi prendre en compte les humanismes de l’après, autrement dit les humanismes nés des interdépendances. Les humains sont, d’un bout à l’autre de la planète, de plus en plus interdépendants. Mais c’est également le cas entre humains et non-humains, car nous ne pouvons plus faire abstraction des autres êtres vivants.

C’est ainsi que nous voyons se développer de nouveaux principes de solidarité – de solidarité sociale, de solidarité écologique. J’ajouterais volontiers une quatrième vision de l’humanisme, au vu des progrès technologiques et de l’intelligence artificielle, qui serait l’humanisme de l’indétermination de l’individu : autrement dit, soit l’on accepte que nous nous dirigions de façon délibérée vers un formatage de l’espèce humaine où la multitude sera alignée sur des modèles gérés par algorithme, soit nous décidons que notre espèce doit demeurer avec toutes ses imperfections et ses indéterminations, auquel cas, il nous faudra mieux protéger ces indéterminations (par exemple, aborder avec plus de méfiance la question des sélections d’embryons).

C’est bien là le pari de la boussole : tenter de mettre sur les côtés du réceptacle octogonal huit principes de bonne gouvernance qui sont issus des différents humanismes. Si nous souhaitons parvenir à une gouvernance mondiale à peu près pacifiée, non seulement apaisante, mais apaisée, l’idée la plus importante me semble bien être celle d’une spirale des humanismes, autrement dit ce pluriel des humanismes. Dans un tel contexte, le terme «universalisable» peut nous venir en aide. Les valeurs universelles ne sont pas nécessairement interprétées de la même manière dans les différentes cultures nationales. Ce que l’on souhaitait, dans la perspective lointaine d’une gouvernance mondiale apaisée, c’était que les différentes visions de l’humanisme soient prises en compte pour interpréter les principes de fraternité, de solidarité, etc. L’intérêt de l’expression « universalisable» est de laisser les choses ouvertes ; il s’agit, comme dans le jeu de la boussole, de stabiliser sans immobiliser. On ne peut bâtir une gouvernance mondiale dans laquelle tous les pays feraient la même chose, au même moment. Il faut donc admettre une responsabilité commune, car les objectifs sont communs, mais différenciée, car la mise en œuvre de ces objectifs peut – voire doit – varier d’un pays à l’autre.

Il y a donc un noyau dur de quelques valeurs universelles, mais il y a surtout des valeurs universalisables sur lesquelles les juges doivent s’appuyer. Ces valeurs sont en général définies de façon très imprécise, si bien que fonder sur elles une réflexion juridique demande un important travail d’argumentation. Mais si l’on souhaite éviter les accusations de «gouvernement des juges», il faut expliciter les critères que l’on utilise et classer les différentes pratiques nationales à certains degrés de l’échelle : lorsque l’on parle de « marge nationale », l’on s’inscrit déjà dans une logique de gradation. Mais ensuite se pose la question des critères en fonction desquels distinguer le légal de l’illégal, le conforme du non-conforme à la Convention. Il y a donc bien un travail essentiel de méthodologie à mener.

SORTIR DU « POT AU NOIR » : L’ÉVEIL DES JUGES

Ce n’est pas un hasard si les mobilisations dans le monde judiciaire et les mouvements de lutte pour les droits et les libertés reviennent en force, réunissant plusieurs générations, anciennes et nouvelles. Ces mouvements sont très importants pour sortir de ce que j’appelle – filant la métaphore de la mer et des vents – le Pot au noir. Le Pot au noir est un endroit au milieu des océans, où se croisent, avec des forces très violentes, les alizés du Nord et du Sud. Pour un bateau à voile, il en résulte deux situations possibles : soit les vents du Nord et les vents du Sud se neutralisent mutuellement et le bateau est paralysé, il ne bouge plus – c’est ici la situation de l’Europe si l’on ne parvient pas à l’en sortir ; soit les vents se heurtent si violemment que le bateau coule, le Pot au noir engendrant alors le naufrage. Dès lors, comment en sortir ? Sortir du Pot au noir, c’est d’abord rappeler que résister ne suffit pas : il faut rêver d’impossibles. En rêvant l’impossible, nous élargissons un peu l’horizon. Nous devons rêver l’impossible pour accomplir tout le possible1. Un éveil et une ouverture au monde sont nécessaires, et cette ouverture au monde ne viendra pas des États, du moins pas tant que ces mouvements n’auront été suffisamment forts pour commencer à inquiéter les titulaires de pouvoirs. S’il ne sert à rien de compter sur les États, on peut, en revanche, parfois, compter sur la société civile (acteurs économiques, acteurs civils, ONG). C’est désormais ce qui est attendu de la part des juges, des procureurs, des magistrats : un réveil.

De même que les scientifiques ont lancé l’alerte au sein de la société civile en ce qui concerne le changement climatique, les seuls à même de mettre en mouvement les États sont les juges. L’on peut et l’on doit compter sur l’éveil des juges : ils ont quelque chose de très important à inventer désormais. Les juges nationaux vont devoir petit à petit se considérer comme étant, eux aussi, en charge des intérêts mondiaux. On constate d’ailleurs que dans les domaines des principaux défis mondiaux évoqués – le climat, la pandémie – c’est souvent de juges nationaux que vient la décision qui oblige un État à prendre en considération ses engagements internationaux. C’est ce qui apparaît d’ailleurs progressivement, avec les premières «décisions Climat», depuis 2017. Récemment, une décision du Tribunal fédéral constitutionnel allemand sur leur loi «Climat»2 indiquait en substance que ces dispositions étaient encourageantes mais insuffisantes, celles-ci s’attachant à mieux protéger le climat mais n’allant ni assez loin ni assez vite, et renvoyant la plus grande partie du problème aux générations futures. D’autres décisions de ce genre, dans d’autres domaines, commencent à émerger.

Pour sortir du Pot au noir, il faut aussi rendre visibles ces vents contraires et s’extraire des logiques binaires. Par exemple, lorsque les principales dispositions d’une loi d’exception sont transposées dans le droit commun, il faut le donner à voir. Le monde est si complexe et si enchevêtré qu’une pensée binaire du type oui/non ou légal/illégal ne peut plus fonctionner que dans les cas extrêmes. La plupart du temps, il faut naviguer entre les contraires. Il faudrait d’ailleurs travailler davantage sur ces manières de naviguer : comment faire lorsque nous sommes devant une contradiction qui, à première vue, semble insoluble mais que nous devons quand même résoudre ? Il faut alors s’interroger : quelles sont les pensées qui rendent possible une vision, non pas binaire, mais plurielle du champ juridique ? Une réponse peut se situer du côté des techniques qui existent dans le droit – qu’il s’agisse du droit national, du droit européen ou du droit mondial. Dans le droit européen par exemple, si le juge joue bien le jeu, « la marge nationale d’appréciation » peut être une manière de mettre en place une Convention des droits de l’Homme à caractère pluriel, autrement dit une Convention qui admette des comportements différents d’un pays à l’autre à condition qu’ils ne passent pas une certaine marge, en l’espèce la marge nationale. Ces techniques juridiques ne sont toutefois pas enseignées en tant que telles, souvent par crainte que cela n’engendre de l’arbitraire. Nous n’avons pourtant pas le choix, car la plupart des problèmes sont devenus si complexes que les traiter selon une logique binaire est impossible.

Ainsi, ce qui manque encore dans l’enseignement du droit – et donc dans son application –, c’est une prise de conscience de la complexité du monde, de cette complexité qui, nécessairement, va affecter la manière de poursuivre et la manière de juger. D’ailleurs, l’opposition entre poursuivre et juger s’affaiblit notamment avec les mesures de conciliation antérieures au jugement. L’extraterritorialité du droit américain est ainsi moins l’application de la loi pénale américaine que de la procédure des deals of justice qui permettent de juger, sans juger, tout en jugeant néanmoins. Le Conseil d’État avait entamé une réflexion à ce propos, il y a quelques années, et remis un rapport sur « La complexité », qui était alors très critique et qui considérait que la complexité était une source d’abus, d’arbitraire du juge. Puis, ce dernier a évolué et proposé un rapport sur le « droit souple », beaucoup plus ouvert à la diversité, à la pluralité, etc. Il s’agit peut-être là d’un domaine à explorer concrètement: l’idéal serait d’avoir un groupe de travail qui pourrait être consulté devant un problème concret, de pouvoir aborder la question à la fois en termes théoriques et en termes pratiques : « J’ai un procès de ce type, comment dois-je m’y prendre pour éviter le choix binaire,

qui à l’évidence, n’est pas le bon ? ». Je ne sais pas s’il s’agit là d’une chance ou d’un risque, mais les juges sont à un moment extrêmement important de bifurcation. Plus tard, ce sera plus simple : soit nous aurons complètement basculé dans l’homme-robot, gouverné par le calcul mathématique, soit nous aurons préservé l’homme-aventure. La seconde hypothèse est beaucoup plus difficile, mais il me semble qu’il s’agit là de la seule voie acceptable, par rapport au grand asservissement induit par la première. Les juges peuvent ainsi décider de s’imposer avant que

le monde ne bascule dans le grand effondrement, y compris en conduisant leurs propres États à des condamnations pour non-respect de leurs engagements internationaux.

Le réveil des juges, c’est tout cela. Cela concerne les juges de toutes les juridictions : les juges nationaux à toutes les échelles de la hiérarchie, les juges internationaux – comme les juges européens – et même les décisions de juges mondiaux – les enquêtes de la procureure auprès de la Cour pénale internationale démontrent cet effort pour prendre en charge des défis mondiaux. C’est certes peu à l’échelle de la planète mais c’est beaucoup si l’on considère l’effet d’entraînement et de stimulation. Cette dynamique ne concernera bien sûr pas tous les juges, ni tous les pays, ni tous les niveaux, mais au moins ceux qui se mobilisent collectivement : ce sont ceux-là qui peuvent montrer la voie d’un éveil. Et pour cela, les juges ont peut-être besoin de cette boussole. Il est extrêmement difficile de devenir audible sur ces sujets, compte tenu notamment d’une majorité qui s’accommode peu ou prou des états d’urgence à répétition et de la disparition progressive des droits humains. S’il nous faut nous placer sur les trois terrains à la fois que sont la démocratie, l’État de droit et les droits humains, nous devons aussi savoir que cette vision-là est minoritaire en France, ce tout en se souvenant que les mouvements de résistance commencent toujours avec une poignée de personnes et qu’il ne faut donc pas s’arrêter à cela. Car, avons-nous le choix ? Rien n’est promis d’avance, et l’échec est aussi probable que la réussite. Cela va être très dur : raison de plus pour nous réunir.

1 Paul Bouchet Mes sept utopies, Paris, Éditions de l’Atelier, septembre 2010.

2 Tribunal fédéral constitutionnel allemand, Loi fédérale de protection du climat (Bundes- Klimaschutzgesetz), 24 mars 2021, publié le 29 avril 2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 – en français sur le site du tribunal : https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/FR/2021/03/rs20210324_1bvr265618fr.html.