Démissionner. Une idée probablement caressée, plus ou moins furtivement, par tout·e magistrat·e prenant au sérieux l’éthique et sa mission de participation à l’œuvre de Justice, spécifiquement en cette période désormais installée d’atteintes aux libertés fondamentales, de surenchère répressive et de pénurie organisée ; car, de l’idéal à la pratique, c’est souvent le constat d’un gouffre difficilement supportable, sans sombrer dans le cynisme ou l’indifférence, vis à vis des justiciables. Dès lors, l’histoire et la réflexion des ces deux magistrates et camarades, qui ont sauté le pas interpellent et posent la question en creux : au fond, pourquoi et à quelles conditions rester/ne plus rester au service de l’institution judiciaire ?

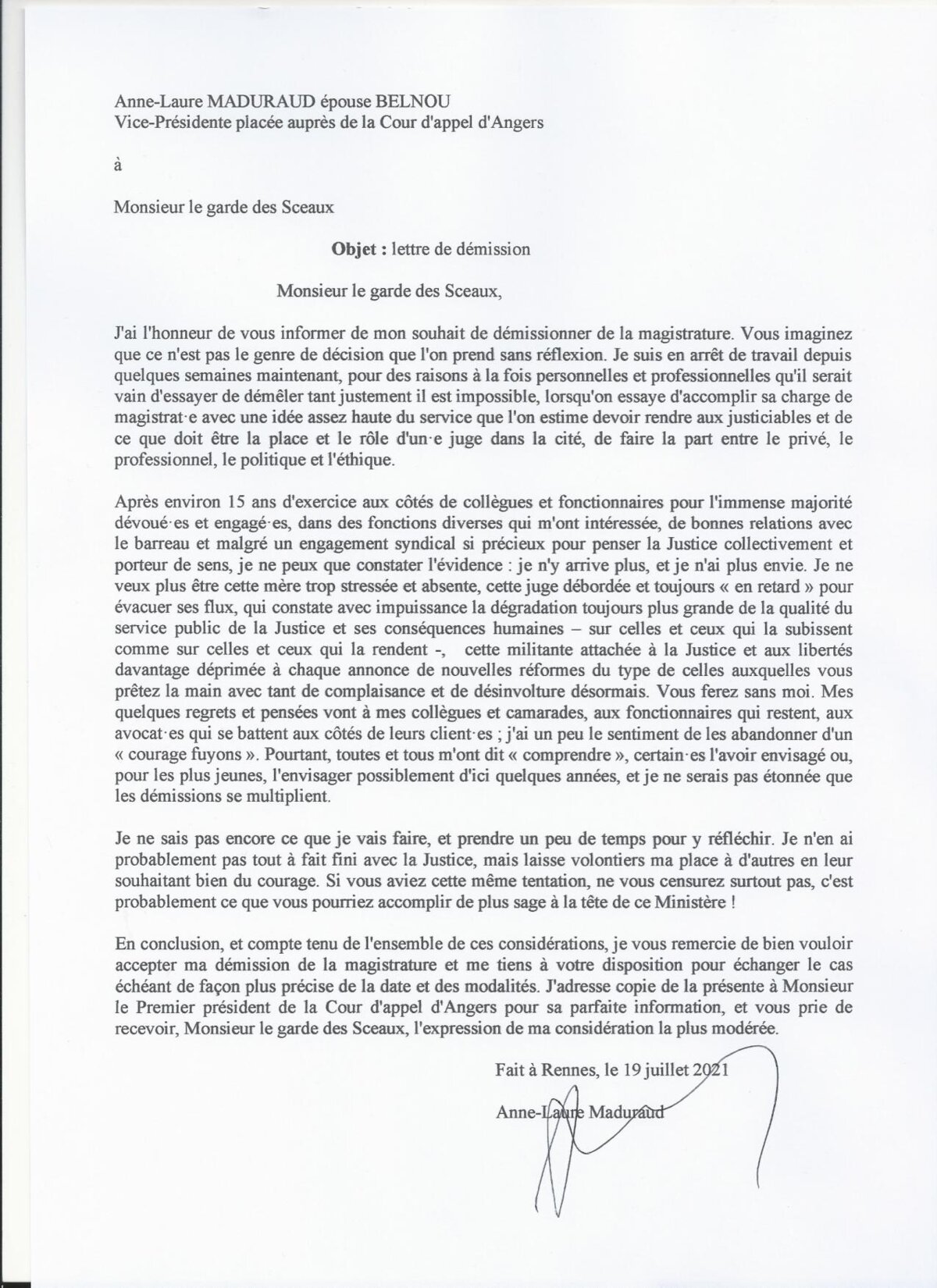

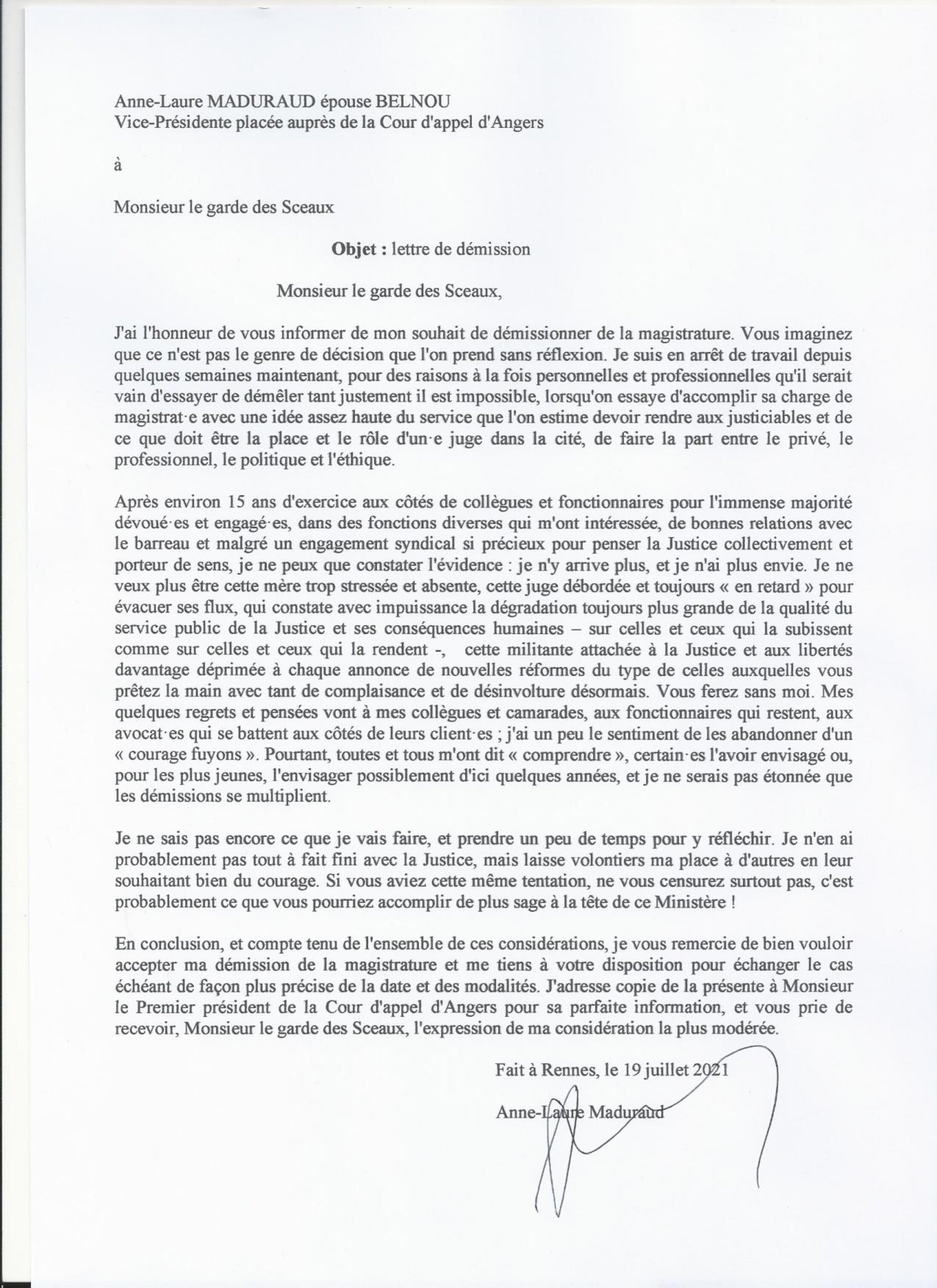

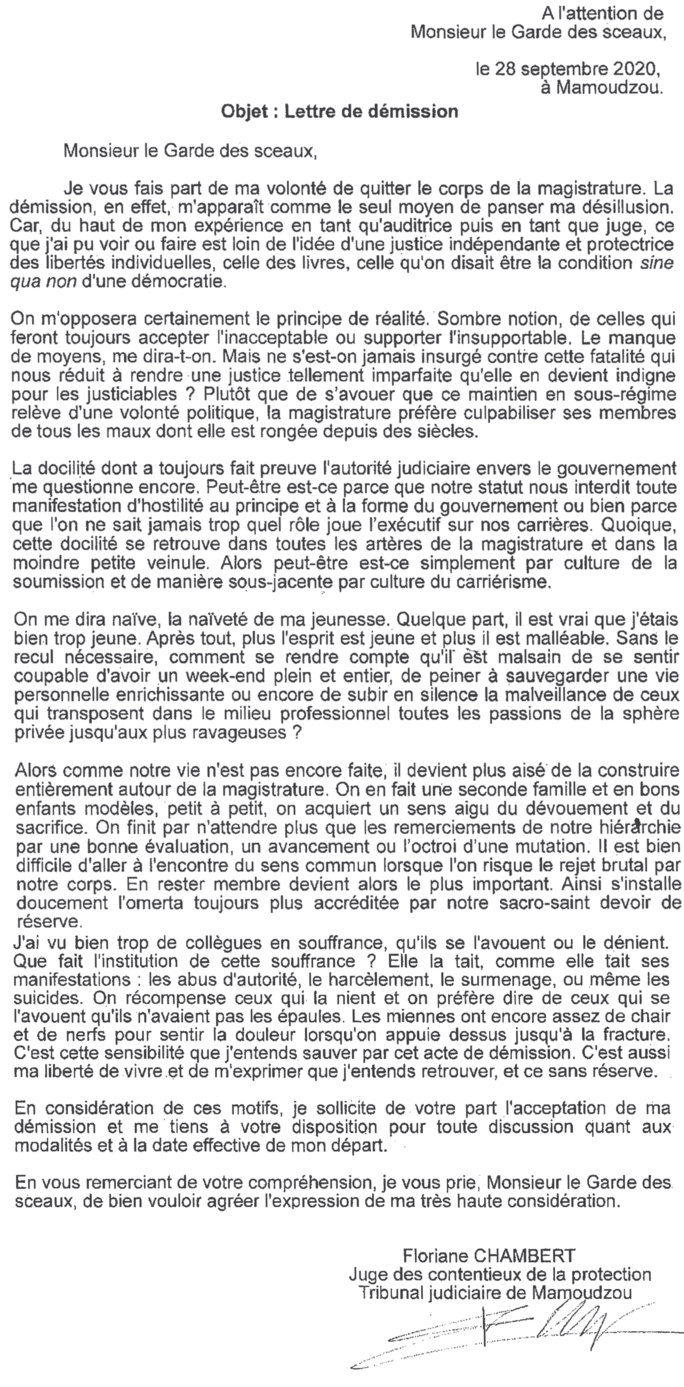

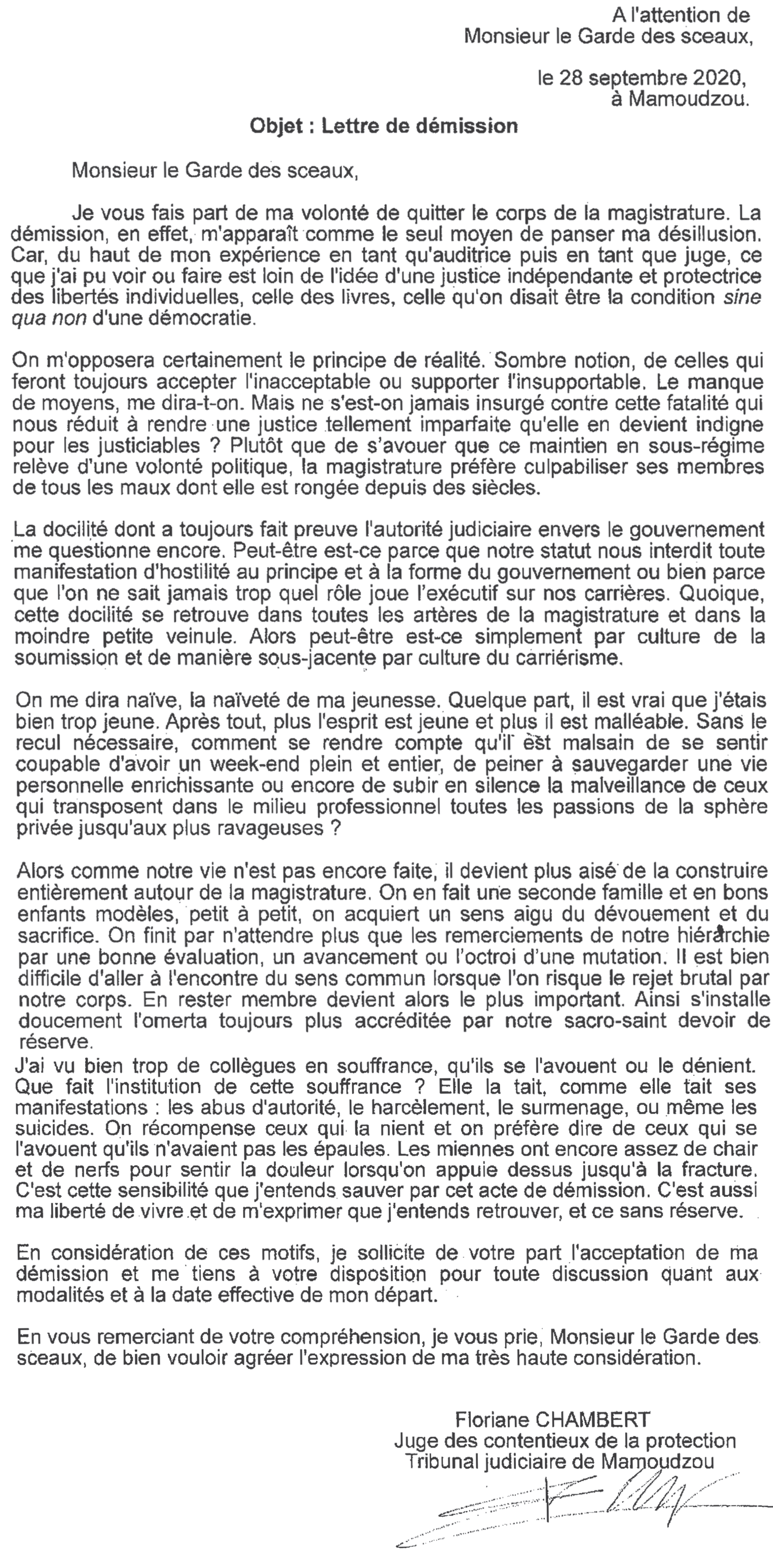

Nous publions ici, à la suite de la publication de cette importante tribune, avec leur accord - et nous les en remercions - leurs lettres de démission adressées au Garde des Sceaux ainsi que le texte-portrait de Floriane Chambert publié dans Délibérée en juillet 2021, sous la plume de Benoist Hurel, magistrat, membre du Syndicat de la Magistrature.

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

***********

Cet article est tiré de notre numéro 13 paru en juillet dernier ; il a été écrit sous le titre Une juge s'en va par Benoist Hurel, magistrat, membre du Syndicat de la Magistrature, après un long entretien avec Floriane, qui a accepté d’être nommée ainsi que la publication, non anonymisée, de sa lettre de démission.

Comment donc cette lettre est-elle arrivée entre nos mains ? C’était au milieu du mois de novembre 2020, le second confinement et les langueurs de l’automne battaient leur plein et il en fallait peu pour être triste. Elle était adressée au garde des Sceaux, et tout y passait : une justice tellement imparfaite qu’elle en devient indigne, une magistrature qui préfère culpabiliser ses membres, la docilité de l’autorité judiciaire envers le gouvernement, qui se retrouve dans toutes les artères de la magistrature et dans la moindre petite veinule, la culture du carriérisme, le rejet brutal de l’entourage professionnel lorsqu’on remet en cause la façon de fonctionner de la justice, l’omerta qui s’installe tout doucement, la souffrance cachée et toutes ses manifestations quotidiennes.

Mais, contrairement aux plaintes usuelles, routinières, auxquelles même le plus bienveillant des juges finit par s’habituer, celle de la lettre tirait ses propres conclusions, plutôt flamboyantes : « la démission m’apparaît comme le seul moyen de panser ma désillusion ». Et puis cette phrase : « c’est cette sensibilité que j’entends sauver par cet acte de démission. C’est aussi ma liberté de vivre et de m’exprimer que j’entends retrouver, et ce sans réserve ».

De quoi une démission est-elle habituellement le nom ?

À y réfléchir, les magistrats entretiennent avec la démission une drôle de relation. Elle rôde un peu partout, comme une mauvaise conscience : celle de ceux, c’est-à-dire à peu près tous, qui ne l’ont pas fait, en choisissant jadis de prêter un bien honteux serment ; celle de ceux qui, naguère, ont haï de juger en temps de peines planchers et de rétention de sûreté ; celle de ceux qui, encore aujourd’hui, mesurent l’écart entre la justice comme volonté et comme administration et maugréent en silence, rêvant à d’autres cieux entre deux piles de jugements ou deux audiences surchargées. Tous ceux-là, pourtant, restent. Ils n’ont la démission qu’à la bouche, comme une sorte de coquetterie qui n’exclurait pas une forme de sincérité irrésolue. Elle les aide, en fait, à tenir bon.

Pour ce qu’on en perçoit, ceux qui partent vraiment appartiennent à d’autres catégories. La première, la plus visible, est celle des transfuges. L’arrivée dans la magistrature leur a permis d’optimiser leur capital social, de constituer leur réseau, d’accéder à des détachements valorisés, de se faire un nom et une réputation négociables, synonymes d’opportunités professionnelles et de propositions d’emploi. Ils partent pour des herbes plus vertes, où le prestige le dispute à la meilleure fortune. Ils s’égayent dans la haute fonction publique, la politique ou le barreau d’affaires. Ceux-là ont trouvé mieux.

La seconde catégorie, la plus lisible, est celle des écorchés. Ils naviguent par grand vent dans les méandres de leurs petites ou grandes turpitudes. Ils louvoient sur les eaux marécageuses des délibérés indéfiniment prorogés ou des dossiers invariablement mal ficelés, des demandes de plus en plus pressantes de rapports de la hiérarchie, bientôt des avertissements ou des enquêtes administratives. Certains ont été : il n’y a jamais loin du Capitole à la roche tarpéienne, parfois un simple hasard de la vie. Alors, quand poignent la déchéance et le discrédit, quand l’ombre du CSM commence à défigurer le tableau, quand ils comprennent confusément que sonne la fin du match et que les rattrape l’éternelle patrouille, ils partent comme des princes, juste à temps. Ceux-là évitent le pire.

Mais de démissions fracassantes, de démissions idéales, point ou presque. Il fallait donc rencontrer l’auteure de la lettre.

Premières désillusions

D’elle, nous ne savions que ce qu’en disait l’annuaire des magistrats : Floriane Chambert, née le 26 avril 1992, JCP Mamoudzou 28/6/2019 (ins.28/08/2019)1. En l’appelant la première fois, nous nous sommes demandé comment il avait été possible que tant de rêves se fussent brisés en treize mois seulement à rendre la justice.

La première chose qui a frappé, c’est le contraste entre ce que sa lettre suggérait d’elle et ce que Floriane Chambert donne à voir. Elle est timide autant que décidée, elle sait où elle va mais ne prétend y entraîner personne. De sa vocation, on saura qu’elle est née de la fréquentation de cabinets de juges aux affaires familiales, consécutive au divorce conflictuel de ses parents. Elle explique : « j’ai voulu devenir juge pour faire mieux les choses, j’avais l’impression que les juges créaient de l’injustice ». La situation va s’apaiser et la vocation disparaître, jusqu’à la faculté de droit où elle entre « pour devenir gendarme, trouver la vérité ». Puis les bonnes notes, donc la magistrature, dont elle se persuade que c’est « un métier qui sert à quelque chose. Il fallait que je trouve mon utilité ». L’utilité, déjà…

Elle ne garde pas de mauvais souvenirs de l’École, où elle dit avoir été bien formée, sauf à la dureté du métier : « l’ENM véhicule un discours où tout va bien, où le métier est formidable alors que le métier est difficile. On ne parle pas du tout de l’impact psychologique sur nous des décisions qu’on prend ». Elle se souvient d’une scène qui l’a marquée : « Un jour, on a appris que le juge Lambert s’était suicidé. Le lendemain, le directeur avait rassemblé tous les auditeurs car un auditeur anonyme animait un blog où il racontait ce qu’il se passait à l’école. Je m’attendais à ce qu’il nous parle du juge Lambert, et il nous a parlé du devoir de réserve, et il voulait presque que le blogueur se dénonce : je me rappellerai de ce moment pendant très longtemps, car je pensais qu’on nous parlerait de la souffrance et on nous a parlé du devoir de réserve ». Elle regrette que la formation n’inclue pas davantage de réflexions sur le sens du métier de juge, sur ce que signifie profondément ce rôle de gardien des libertés individuelles et sur cette indépendance qui devrait impliquer, pour le magistrat, plus d’obligations que de droits.

Mais c’est son stage dans un grand tribunal du sud de la France qui la convainc que son passage dans la magistrature ne sera qu’éphémère. Elle garde plusieurs souvenirs amers de ces dix-huit mois. Comme la fois où son coordonnateur de formation la met en garde au sujet d’un président de formation collégiale avec lequel elle doit travailler : « dans la magistrature on ne dit jamais rien mais je vous le dis, s’il se passe quelque chose, dites-le-moi ». Elle apprendra un peu plus tard que ce magistrat avait déjà eu des problèmes de comportement avec les femmes. Rebelote chez une juge du siège : « elle m’a pris pour son punching-ball. Elle m’a expliqué qu’elle avait un cabinet chargé et que ça allait être dur pour moi. Un jour, elle m’a hurlé dessus parce que j’avais une minute de retard ; la veille je m’étais couchée à 23 heures et levée à 7 heures pour terminer des jugements. Aussitôt après, elle m’a fait un quizz juridique. À un moment j’ai fait une erreur, et elle s’est mise en colère, elle m’a dit que si je ne savais pas ça c’est que j’étais indigne d’être magistrate ». Mais c’est surtout l’absence de réaction de ceux qui auraient eu le pouvoir de réagir qui la chiffonne : « après cet épisode, je voulais changer de formateur. J’ai appelé le directeur de centre de stage, il m’a dit qu’il me rappellerait dans dix minutes et ne l’a jamais fait. Puis j’en ai parlé au chef de service qui m’a déconseillé d’en parler en me prévenant que, dans la magistrature, les réputations étaient vite faites, et qu’on dirait de moi que j’étais fragile ».

La moindre des stupéfactions de Floriane Chambert n’a pas été de découvrir un corps rongé par l’ambition : « Je crois que j’avais une idée du juge trop élevée. Des maîtres de stage m’ont fait des cours de carriérisme. Je me souviens d’un magistrat qui m’avait reçue dans son bureau et m’avait demandé si j’avais des magistrats dans ma famille, qui m’avait dit que le fait de jouer d’un instrument de musique l’avait beaucoup aidé dans sa carrière, qu’il fallait avoir des loisirs qui permettaient de discuter avec la hiérarchie. J’ai compris l’importance que la carrière avait, et combien ça pouvait changer leur façon de se comporter. Les gens sont prêts à accepter des choses car ils ont peur pour leur carrière ». Elle conclut : « J’ai fini le stage épuisée. C’est après ce stage que je me suis dit : je ne vais pas faire ça toute ma vie. »

Quand la lutte ne paie pas et qu’on paie la lutte

On avait bien le pressentiment, en la lisant, que Floriane Chambert avait pu croiser la route du Syndicat de la Magistrature. La rencontre n’avait en réalité rien eu d’évident : « au départ, je ne comptais pas me syndiquer du tout. Je n’avais pas envie de me mettre dans une case. J’étais en accord avec ce que disait le SM, j’allais déjà aux réunions de l’école. Il y a une idée qui circule, c’est que ce n’est pas bon de se syndiquer dès l’école. En outre, je n’ai jamais été politisée. J’ai eu un réveil de conscience qui est arrivé sans que je le veuille ».

Ce sont ses déboires avec des maîtres de stage qui l’ont convaincue de sauter le pas : « je me suis dit : ce n’est pas possible, je ne pourrai jamais exercer ce métier. J’ai pensé au syndicat et je me suis dit que j’allais me syndiquer pour me retrouver avec des gens qui ont la même conception que moi de la justice. Et ça m’a fait du bien. Mais je ne comptais pas du tout être active dans le SM. C’était une conception individuelle, ça me faisait du bien d’entendre des gens qui avaient une certaine vision de leur métier. Ce qui était important, c’était de savoir que je n’étais pas seule, j’étais soulagée de savoir qu’il y en avait qui avaient des idéaux, qui n’étaient pas désabusés, qui ne pensaient pas que la magistrature était un métier alimentaire ou qu’ils étaient là pour faire régner un ordre existant qu’ils ne pourraient jamais changer ».

Floriane Chambert ne fait pas partie des magistrats qui ont été affectés en premier poste outre-mer contre leur gré, son classement lui permettait de choisir de belles fonctions en métropole : « Mamoudzou, c’était une façon de repousser l’entrée dans la vie active pure et dure. Je n’avais déjà pas l’intention de faire de vieux os dans la magistrature, et ce territoire m’intriguait. Je voulais mettre à profit le temps que je serais magistrate ».

Là-bas, elle se retrouve aux prises avec la situation compliquée de l’île : « à Mayotte, tu es confronté à l’inégalité extrême. Je faisais des tutelles et me déplaçais à domicile. J’ai vu des tétraplégiques qui étaient dans des maisons sans eau ni électricité. La moitié de la population vit dans des bidonvilles en tôle, et il y en a partout. Et ça devient banal. Et on est en France. C’est un territoire où les droits de l’Homme ne s’appliquent pas ». Elle ajoute : « tu te rends compte qu’il faut sauvegarder l’ordre existant, qu’ils n’ont aucune volonté d’améliorer les choses, par exemple l’état civil. Tu te rends compte que les distinctions entre le siège et le parquet, entre le gouvernement et la justice, n’existent pas, et que sous prétexte de bonne collaboration, on va oublier que chacun a un rôle à jouer. À un moment, je me suis dit que je créais de l’injustice ».

Que l’on ne s’y trompe cependant pas : ce n’est pas Mamoudzou qui a précipité son choix, mais bien l’impression d’une chaîne hiérarchique gravement défaillante : « on a voulu me faire dire cent fois que je n’avais pas supporté Mamoudzou alors que c’est la désinvolture et l’inconséquence de la hiérarchie que je n’ai pas acceptées ».

Alors elle s’expose, s’engage, prend la tête d’une section syndicale fournie, pointe d’importantes difficultés dans la juridiction, l’insuffisance professionnelle de sa hiérarchie directe, elle prépare à destination de la direction des services judiciaires un long rapport très étayé. Mais rien ne se passe, ou si peu : c’est la preuve que le problème est systémique, elle dit. Et puis toujours cette loi d’airain de la magistrature, qui veut qu’invariablement ceux qui dénonceront les injustices et les dysfonctionnements seront ceux qui auront à payer le plus grand prix : « j’estime que j’ai été victime de discrimination syndicale. Tu ne peux pas mettre le doigt sur une défaillance sans que tu en subisses les conséquences ».

Elle prend ses congés annuels mi-juillet 2020 : « En revenant en métropole, j’avais l’impression de rentrer de la guerre ». En août, elle est arrêtée pour dépression, mais revient mi-septembre à Mayotte : « j’aurais pu ne pas revenir, j’étais sous antidépresseurs, c’était la première fois de ma vie, j’ai fait des crises d’angoisse, ça ne m’était jamais arrivé ».

La décision de partir n’a pas été prise sans hésitations : « Il fallait tirer un trait sur le statut social, la stabilité financière, le fait de savoir que pendant 40 ans tu fais partie de quelque chose. J’ai eu peur d’être marginalisée dans la société, de devenir une marginale. Et aussi de ne pas être capable de faire autre chose. J’en ai parlé à mes proches. Leur réaction n’a pas été de dire que j’étais folle, donc ça m’a permis de dédramatiser, surtout la réaction des non-magistrats. J’avais aussi peur de prendre la décision dans une période où j’étais mal, je me demandais si ce n’était pas pour cela que je la prenais. Aujourd’hui, je sais que ce n’était pas le cas. En étant juge, j’avais l’impression de me dédoubler, que ça ne me correspondait pas. Je faisais ce travail, j’avais l’impression de bien le faire mais j’avais aussi l’impression d’être le maillon d’une chaîne, de ne pas servir les intérêts de la Justice. Que, pour continuer, il faudrait que je me mette des oeillères ».

Les oeillères n’ont donc pas été mises : « par décret du président de la République en date du 18 décembre 2020, est acceptée, à compter du 31 janvier 2021, la démission de Madame Floriane Chambert, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou. Cette magistrate est radiée des cadres de la magistrature à cette même date ». Fin de partie.

Agrandissement : Illustration 3

Quand on démissionne de la magistrature à 29 ans, l’avenir peut durer longtemps : « ce que j’ai envie de faire dans ma vie, c’est écrire et vivre d’une autre manière. C’est tout un mode de vie que j’aimerais changer. J’ai envie d’apprendre un métier manuel ». Elle envisage à terme d’ouvrir une recyclerie. Avec toujours la lancinante question du sens : « Comme j’ai compris que je ne pouvais pas être utile comme je le souhaitais dans la magistrature, je me suis dit que ma façon à moi d’être utile, ce serait de vivre comme je le pense. Et que c’était peut-être là, l’action ».

Un thème littéraire et politique de premier ordre : le sort que la vie réserve, quel que soit le milieu, aux fortes têtes, à ceux qui ne composent pas avec l’injustice, qui ne se résolvent pas au destin qui a été tracé pour eux, qui ne se satisfont pas de la place qui leur a été assignée, ceux qui, en un mot, crachent dans la main qui les nourrit.

C’est le Ali de L’Établi 3, employé de la régie Renault dans les années 1968, « le gréviste solitaire et buté, l’enfant au chien noir, le souffre-douleur de Danglois. Un frère obscur, un instant surgi de la nuit », celui que, pour le punir de ne pas se soumettre à l’ordre patronal, on « baladait de poste en poste, de brimades en brimades ». Linhart passe une ligne, il s’apprête à décrire un destin : « j’ai appris qu’on l’avait stabilisé à l’usine Javel ». Puis une autre ligne : « Au nettoyage des chiottes ». Fin du chapitre. C’est la version pessimiste : le réel se venge.

Et puis, à l’autre bout du spectre, il y a l’exhortation sublime et enivrante de l’abbé Fauchet, dans ses prêches de 1789 aux Parisiens lancés dans l’aventure vertigineuse et incertaine de la grande Révolution : « Frères, jurons que nous serons heureux ! » La démission de Floriane Chambert, c’est cela : elle sera heureuse, elle a juré.

Benoist Hurel

1. Ce qui signifie que Floriane Chambert a été nommée pour son premier poste en qualité de Juge du contentieux de la proximité au Tribunal (de grande instance, devenu judiciaire) de Mamoudzou par décret du 28 juin 2019, pour y être installée le 28 août 2019.

2. Robert Linhart, L’Établi, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Documents », 1978.

Pour vous abonner à Délibérée c'est là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info.

Pour nous contacter : revuedeliberee@gmail.com