Cet article, paru sous le titre "De la preuve au soupçon. La pratique du certificat de nationalité" est tiré du numéro 24 de la revue Délibérée qui sort en librairie ce jeudi 27 mars 2025. Délibérée consacre cette fois son thème à la nationalité. Droit fondamental mais ô combien complexe, régulièrement instrumentalisé et marqué par une forme de dispersion, ses contours varient dans le temps, l'espace et selon les personnes concernées (voir notre édito).

Ce texte revient sur le certificat de nationalité française (CNF) consacré sous Vichy et maintenu en 1945. Preuve exigée par l'administration pour les personnes présentant "un élément d'extranéité" il fragilise particulièrement la situation des ressortissant·es issu·es d'anciennes colonies.

Agrandissement : Illustration 1

Émilien Fargues est chercheur postdoctoral rattaché au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP, CNRS – ministère de la Justice – UVSQ – CYU, UMR 8183), à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en- Yvelines. Il est également chercheur associé au Centre de recherches politiques (CEVIPOF) de Sciences Po et fellow de l’Institut Convergences Migrations (ICM). Ses travaux portent sur les politiques d’immigration en perspective comparative, avec un intérêt tout particulier pour les enjeux d’accès à la nationalité et de perte de la nationalité.

Myriam Hachimi-Alaoui est maîtresse de conférences en sociologie à l’université Le Havre Normandie (IDEES – UMR 6266-CNRS) et fellow de l’Institut Convergences Migrations (ICM). Au carrefour de la sociologie de la citoyenneté, des inégalités et des études sur les relations interethniques, ses recherches portent sur les modalités d’appartenance à la nation à partir de terrains menés en France métropolitaine et à Mayotte.

Nicolas Blanc, actuellement en disponibilité, a été juge au tribunal judiciaire de Nice. Il est membre de la rédaction et du syndicat de la magistrature.

* * * *

Il aura fallu médiatiser les difficultés rencontrées par quelques-un·es, lors du renouvellement de leur passeport et carte nationale d’identité, pour que le grand public prenne connaissance de l’existence du certificat de nationalité française (CNF)1 . Document exigé par l’administration pour prouver sa nationalité, il doit désormais être sollicité auprès de la direction des services de greffe du tribunal judiciaire, en démontrant sur la base de quels fondements on considère en être titulaire, par exemple par filiation ou par naturalisation2.

Agrandissement : Illustration 2

Bien que peu étudié par la recherche académique, ce certificat a été mis en lumière au début des années 2010 avec l’ouvrage dirigé par Catherine Coroller3 . Elle montre qu’il est utilisé comme outil de remise en question de la nationalité française des personnes présentant un « élément d’extranéité ». Preuve par excellence4 , mais très fragile5, de la nationalité française, le CNF est, depuis sa création en 1941 et selon les termes de Coroller, une « machine à fabriquer des non-Français »6.

Cette rareté des recherches sur le CNF est d’autant plus frappante que cet instrument soulève des questions fondamentales sur la régulation de la preuve de la nationalité par les autorités et son articulation avec des logiques d’exclusion. Le présent article propose d’éclairer l’histoire du CNF en tant qu’instrument de fragilisation de l’appartenance à la « communauté nationale » pour certaines catégories de citoyen·nes à partir d’une analyse des archives du « Groupe d’information et de soutien des immigré·es » (Gisti) de 1993 à 2021.

AUX ORIGINES DU CNF : LA FABRICATION DES « NON-FRANÇAIS »

Analyser l’origine du CNF, c’est donner à voir un triple mouvement : la stabilisation du concept juridique de nationalité sur un registre de régulation de l’appartenance nationale7; le contrôle progressif des personnes étrangères, puis des Français·es par la délivrance de divers titres d’identité8 ; une exigence de production du CNF révélant un doute systématique sur la nationalité permettant de fait un contrôle très régulier, même en cas de délivrance d’un précédent CNF.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la preuve de la nationalité relevait du régime général de la preuve9.

Comme elle était souvent impossible à rapporter, la Cour de cassation avait développé un système spécifique de présomption lorsque l’individu était né en France10. Plutôt libre, son approche était également libérale, puisqu’il s’agissait avant tout d’élargir le corps des nationaux·ales11. Ce n’est qu’à la fin de ce siècle, lorsque le concept de nationalité est devenu un outil d’unification de la nation12, que la doctrine juridique propose la création d’un « certificat » pour prouver sa nationalité française13. Jusqu’à cette époque, les certificats n’étaient exigés que des personnes étrangères résidant en France (notamment des Britanniques à partir de 1874) : à défaut de pouvoir prouver leur « extranéité », ces personnes se trouvaient enrôlées sous les drapeaux.

L’immigration liée à l’emploi va alors donner lieu aux premiers discours racistes et xénophobes14.

Il n’est donc guère étonnant que ce soit sous le gouvernement de Vichy que le CNF ait fait l’objet d’une première consécration avec la circulaire du 10 octobre 1941. Le CNF était délivré par le juge de paix sous le contrôle du procureur et du bureau de la nationalité au ministère de la Justice. Ainsi, lorsque les parents de celui ou celle qui se prétendait français·e n’avaient pas toujours eux-mêmes été français, le juge devait consulter ledit bureau avant de rendre sa décision15.

Patrick Weil évoque une continuation de l’approche ethnique de la nationalité qui a émergé dans les années 1930 et s’est poursuivie après-guerre avec la conservation de dispositifs tels que le CNF16 lors de l’adoption du Code de la nationalité en 1945. Les Français·es présentant « un élément d’extranéité » doivent alors solliciter puis produire un CNF pour prouver leur qualité. C’est à ce processus de délivrance que va s’arrimer le mécanisme de traque des « faux Français »17.

Avec les décolonisations apparaît la volonté de contrôler plus étroitement la circulation et la délivrance des titres d’identité des populations « indigènes » qui disposaient de la qualité de Français·e, notamment les Français·es musulman·es d’Algérie. En 1955, le ministère de l’Intérieur conditionne ainsi leur déplacement vers la métropole à la délivrance d’une autorisation de voyage et au préalable d’une carte nationale d’identité nouvellement créée18. Après l’indépendance de l’Algérie, survenue en 1962, plusieurs circulaires renforcent les vérifications concernant les documents d’identité délivrés lors de la période coloniale19. Le CNF va désormais jouer un rôle pivot. Les procédures administratives de contrôle se renforcent en l’exigeant lorsque l’acte de naissance avec filiation n’est pas suffisant pour déduire la nationalité française, créant des difficultés pour certaines catégories de citoyen·nes. C’est particulièrement le cas pour les personnes nées à l’étranger ou en France de parents étrangers, ou naturalisés, celles mariées avec un·e étranger·ère ou encore celles nées hors de métropole dans un territoire français au moment de leur naissance, mais ayant ensuite accédé à l’indépendance.

Face à des pratiques jugées trop libérales dans les années 1970, les années 1980-1990 sont marquées par une utilisation de plus en plus systématique du CNF comme outil pour contrôler l’authenticité de la nationalité. Ainsi, avec le déploiement de la carte nationale d’identité sécurisée en 1987-1988, tout renouvellement de CNI nécessitait la production, en plus d’un extrait d’acte de naissance avec filiation, d’un CNF récent. Si entre 1991 et 1997 plusieurs circulaires ont élargi les cas de dispense de CNF ou rappelé son caractère facultatif 20, à partir de la loi du 8 février 1995, la délivrance du CNF a de nouveau échappé à la compétence du juge d’instance pour être confiée aux greffiers en chef, sous le contrôle du bureau de la nationalité, ce qui a été considéré comme une reprise en main du politique en vue d’en restreindre l’octroi21.

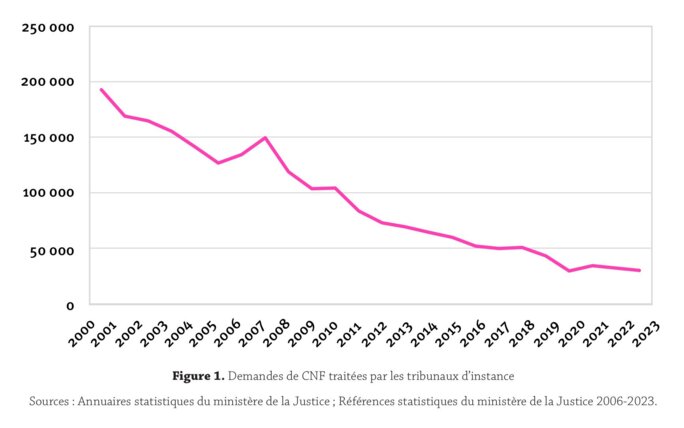

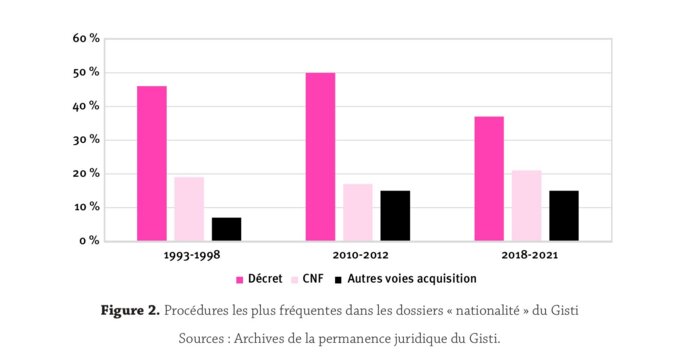

On assiste alors à une hausse importante tant des demandes de CNF que des recours contre les refus de délivrance : le nombre de CNF délivrés est passé de 194 353 en 1990 à 233 209 en 1996 et les recours de 400 à 1 248 sur la même période22. L’adoption de la loi Guigou en 1998, qui a permis de mentionner la délivrance d’un CNF en marge des actes d’état civil et du livret de famille, a entraîné une baisse progressive des demandes qui s’est confirmée depuis le début des années 2000. Cette tendance ne s’est interrompue que sur la période 2005-2007, consécutive à l’introduction du passeport électronique et à la diffusion de nouvelles directives invitant les agents administratifs à exiger la production du CNF23.

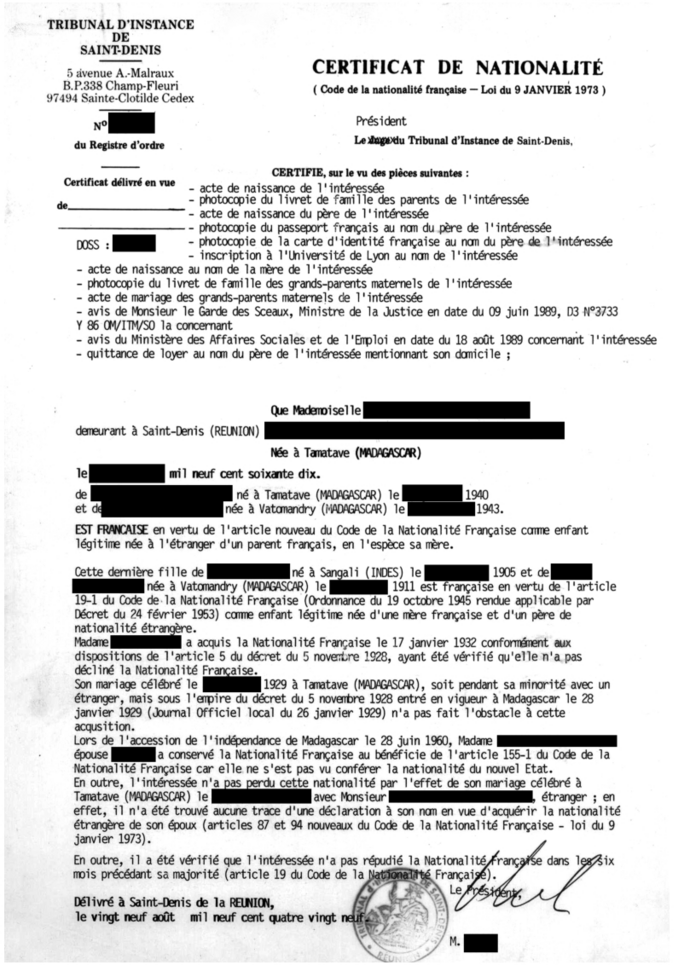

Agrandissement : Illustration 3

Parallèlement à la baisse des demandes, on observe une hausse des refus au cours des années 2000 passant d’à peine 1 % en 1990 à 5 % en 2002, puis 12 % en 200724. Alors que la part des demandes de CNF émanant de Français·es né·es et résidant à l’étranger semble augmenter, le nombre de refus les concernant atteint 70 % en 202225. Cette hausse est même présentée par les pouvoirs publics comme une preuve du bien-fondé de ces procédures.

L’EXIGENCE DE CNF AU MIROIR DES DOSSIERS « NATIONALITÉ » DE LA PERMANENCE JURIDIQUE DU GISTI

Fondé en 1972, le Gisti s’est imposé comme un acteur majeur de la défense des droits des migrant·es26. Dès ses débuts, l’association a mis en place une permanence juridique pour accompagner les personnes confrontées aux complexités du droit des étrangers·ères et de la nationalité. Les dossiers issus de ce service, conservés depuis 199327, mettent en lumière comment de nombreux individus ont fait les frais d’un processus de fabrication administrative de « non-Français·es » à travers l’exigence de CNF, des années 1990 à nos jours.

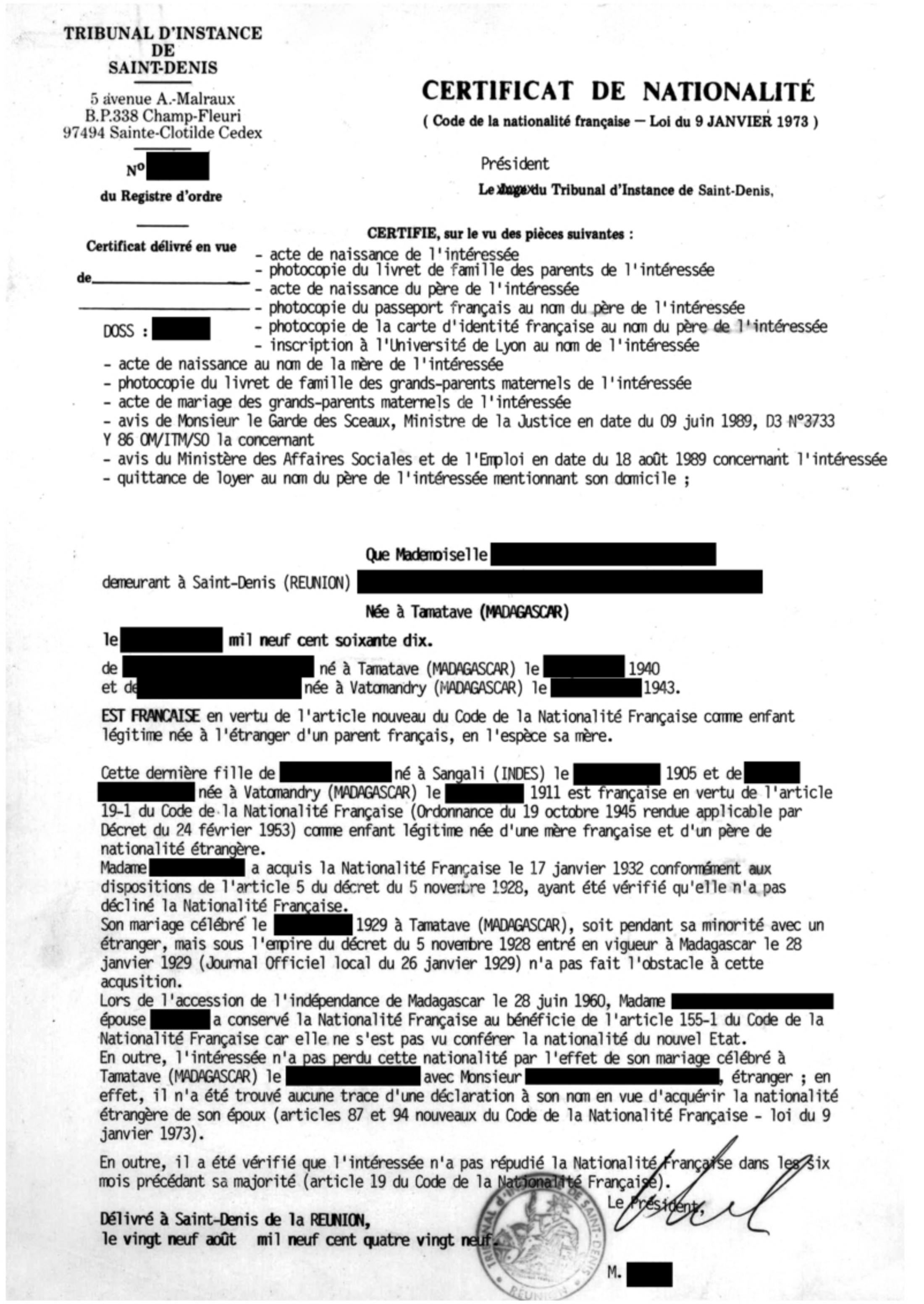

Agrandissement : Illustration 4

L’analyse livrée ici se concentre sur trois périodes charnières28:

- 1993-1998 : marquée par l’adoption des lois Méhaignerie-Pasqua qui ont durci les conditions d’acquisition de la nationalité française par droit du sol et renforcé les restrictions à l’entrée et au séjour des étranger·ères ;

- 2010-2012 : un moment de forte politisation des questions migratoires avec la création controversée du ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale, une augmentation significative des refus de naturalisation et l’émergence d’un débat public sur l’utilisation du CNF comme outil de contestation de la nationalité ;

- 2018-2021 : la période la plus récente de notre corpus, qui permet d’évaluer la persistance des dynamiques observées précédemment29.

L’article repose sur l’analyse quantitative et qualitative de 932 dossiers « nationalité » traités par le Gisti : 298 dossiers pour la période 1993-1998, 366 pour 2010-2012 et 268 pour 2018-2021. Cet échantillon n’est pas représentatif de l’ensemble des problématiques liées au CNF, mais il offre néanmoins un éclairage précieux sur la place qu’occupe la preuve de la nationalité française dans l’activité d’une association reconnue pour son expertise en droit de la nationalité.

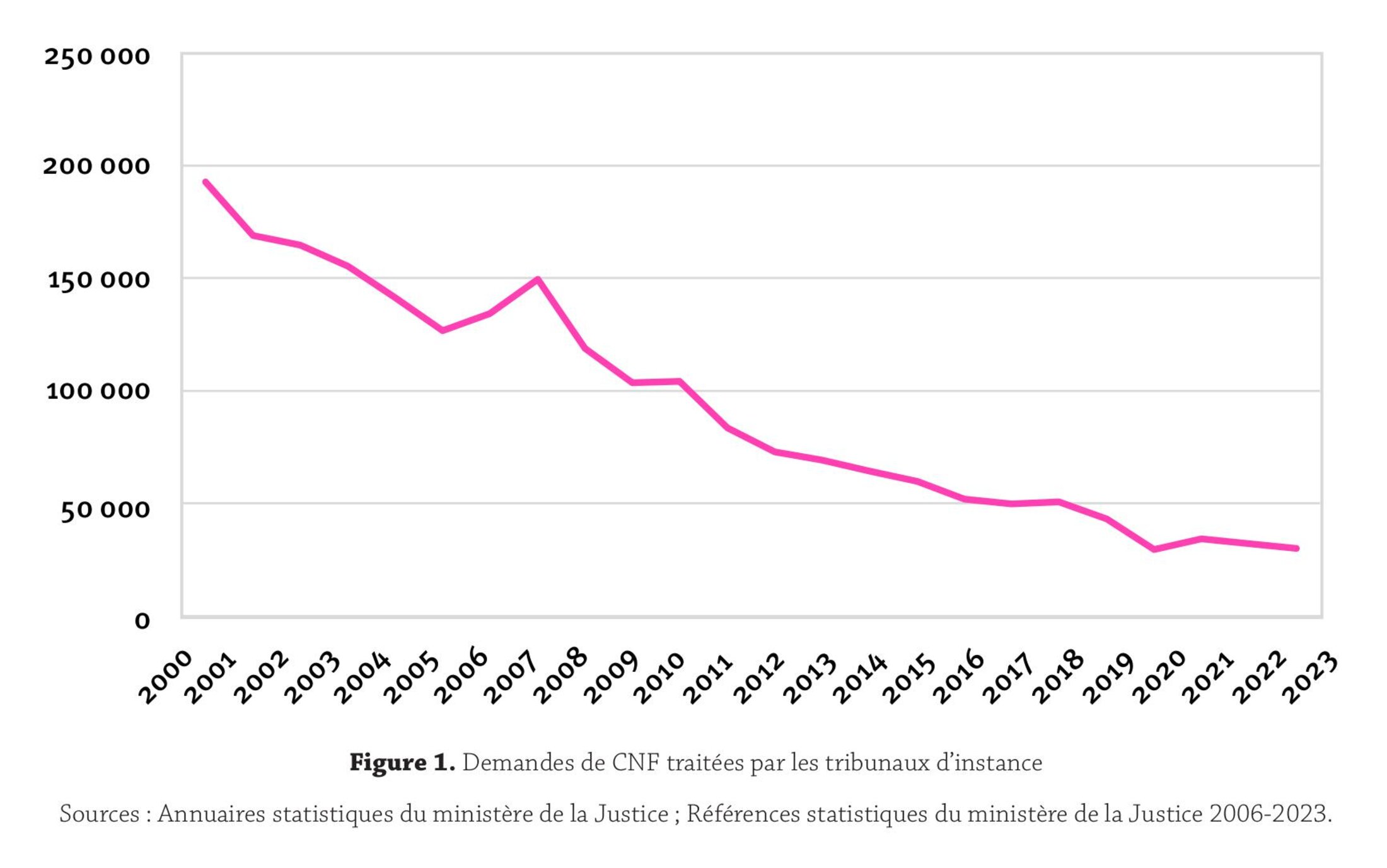

L’examen révèle une hiérarchie stable des motifs de consultation : la naturalisation arrive en tête, suivie par les questions relatives au CNF qui représentent environ un cinquième des dossiers « nationalité ». Les autres procédures d’acquisition de la nationalité – par mariage avec un·e conjoint·e français·e ou par déclaration anticipée pour les mineur·es né·es en France de parents étrangers – arrivent en troisième position. Comme le montre la figure 2 ci-dessus, si la part des demandes de naturalisation connaît d’importantes variations au fil du temps, celle des questions liées au CNF reste relativement constante.

Les difficultés d’obtention du CNF demeurent en effet un problème récurrent au Gisti sur toute la période 1993-2021, malgré la baisse générale des demandes évoquée plus haut. La plupart des personnes qui consultent l’association à ce sujet le font soit après un refus de délivrance par un tribunal d’instance, soit en l’absence de réponse à leur demande. Ces problématiques touchent principalement celles qui ont un lien avec les anciens territoires colonisés, qu’elles y soient nées ou qu’elles en soient descendantes30.

Trois situations typiques de difficultés d’obtention du CNF émergent.

La première concerne des personnes installées en France métropolitaine, ou qui y sont nées, dont la nationalité française est soudainement remise en question par l’administration. Qu’elles demandent leurs premiers papiers d’identité français, renouvellent des documents encore valables ou qu’elles soient même déjà détentrices d’un CNF, ces dernières se voient contraintes de prouver leur nationalité en produisant un (nouveau) CNF.

Le cas de cet homme né au Sénégal en 1952 est assez emblématique. Arrivé en France en 1983, il obtient sans difficulté une carte d’identité et un passeport. Dix ans plus tard, lors du renouvellement de ses papiers, l’administration exige un CNF qu’elle lui refuse ensuite laconiquement : « Monsieur ne présente aucun titre à la nationalité française »31. Dans son recours auprès du garde des Sceaux, il expose sa situation : « Je suis né en 1952 à Dakar, alors territoire français. Je suis de nationalité française depuis ma naissance, sans avoir jamais fait aucune démarche particulière ayant vraisemblablement bénéficié d’une déclaration d’option exercée par mon père lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance. Il ne m’a hélas pas été possible, malgré de multiples recherches dans les papiers de mon père maintenant très âgé, de retrouver ce document. D’où les difficultés auxquelles je suis actuellement confronté »32.

Ce dossier illustre parfaitement les défis auxquels font face les personnes originaires des anciennes colonies : prouver la conservation de leur nationalité française implique souvent de retrouver des documents anciens et de maîtriser des textes législatifs particulièrement complexes.

La deuxième situation la plus courante affère aux personnes qui, depuis les anciennes colonies, tentent de faire reconnaître la conservation de leur nationalité française depuis l’indépendance, ou sa transmission à leurs descendant·es. Leurs demandes de CNF et de titres d’identité français visent souvent à faciliter une mobilité vers l’ex-métropole. Cette configuration est particulièrement visible dans les courriers envoyés depuis l’Algérie pendant la guerre civile des années 1990.

La troisième situation observée concerne des personnes qui engagent des démarches pour obtenir un CNF alors qu’elles se trouvent en situation administrative précaire sur le territoire français. Le dossier d’une femme née en Algérie en 1960 montre bien la complexité de ces parcours et le rôle clé des « intermédiaires du droit » dans l’engagement de démarches relatives à la reconnaissance de la nationalité française33. Installée en France depuis l’âge de deux ans, cette femme est ramenée de force en Algérie à 19 ans pour être mariée. Quatorze années plus tard, en 1993, elle revient en France avec un visa touristique. Lorsqu’elle contacte le Gisti en 1996, c’est pour obtenir des renseignements sur sa régularisation, mais les permanents la dirigent vers une autre procédure. D’après les documents qu’elle leur soumet, ils estiment qu’elle a le droit de bénéficier de la nationalité française par filiation. Ils lui conseillent alors de demander un CNF. Cette situation montre ainsi comment la question de la nationalité française peut émerger au fil de l’accompagnement juridique.

Il apparaît également que dès le début des années 1990, différents intermédiaires du droit – permanent·es de l’association ou d’autres acteur·rices comme les personnes exerçant dans le travail social – constatent et dénoncent le caractère systématique des contestations de nationalité visant les personnes originaires des anciennes colonies.

Ainsi, une assistante sociale d’Emmaüs signale par exemple en 1995 combien l’obtention du CNF est devenue problématique pour les personnes originaires d’Algérie34. Un membre du Gisti note que l’administration, après s’être montrée peu regardante jusqu’aux années 1980 sur les règles post-indépendances lors de la délivrance des documents d’identité, s’attache désormais à « corriger » ce qu’elle qualifie d’« erreurs »35.

Cette nouvelle approche suscite parfois de vives protestations. En témoigne ce courrier incisif d’un permanent du Gisti en 2010, rédigé pour appuyer le recours hiérarchique d’un Marocain né en 1938, dont la filiation avec son grand-père – pourtant admis aux droits de citoyen français – est contestée : « Je constate qu’avec l’aval des plus hautes autorités françaises, les services de la nationalité s’ingénient à inventer des prétextes pour exclure de leur nationalité des Français alors que le doute sur la réalité de leur nationalité n’est pas sérieusement fondé. […] Je suis en droit de me demander si votre service n’a pas plutôt reçu pour directive de chercher à mettre en doute cette nationalité de façon systématique »36.

Deux principaux motifs de refus de délivrance de CNF émergent : la remise en cause de la validité des documents d’état civil et la réinterprétation restrictive des règles de conservation de la nationalité française après les indépendances. Dans ce second cas, l’argument le plus fréquemment invoqué est l’absence de déclaration récognitive après l’indépendance, qui fait obstacle à la conservation ou à la transmission de la nationalité française.

L’analyse de ces dossiers pointe ainsi le rôle crucial du CNF comme instrument de remise en cause de la nationalité française des personnes originaires des anciennes colonies et de leurs descendant·es. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large, marqué notamment par l’émergence de la notion de « désuétude » dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation37. Ces mécanismes juridiques participent ensemble à la fabrique administrative de « non-Français·es » parmi des individus qui se pensaient, pourtant, français de droit. Pour mieux comprendre ce processus, il paraît essentiel d’élargir la recherche au-delà des seuls dossiers du Gisti, afin d’analyser comment différents mécanismes juridiques contribuent à fragiliser, voire à dissoudre, les liens de nationalité que les personnes originaires des anciennes colonies pouvaient revendiquer avec l’ex-métropole.

* * * *

Pour vous abonner à Délibérée c'est là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info et consulter notre site internet ici.

Pour nous contacter : redaction@revue-deliberee.org

* * * *

- Voir par exemple la tribune de Jeanne Favret-Saada, Ethnologue, directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études « Obtenir un certificat de nationalité française ? Un cauchemar ! », Libération, 11 août 2010.

- Décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 : les juges civil·es sont désormais compétent·es pour statuer sur les recours contre les refus de délivrance de CNF par la direction des services de greffe, alors que jusque-là ces refus faisaient l’objet d’un recours administratif devant le ministère de la Justice. Voir l'article 1045-2 du Code de procédure civile.

- Catherine Coroller (dir.), Vous êtes Français ? Prouvez-le !, Paris, Denoël, 2010.

- Article 31-2 du Code civil : il fait foi jusqu’à la preuve du contraire.

- Stéphanie Calvo, « Les juges qui traquent les Français… pas assez Français », in Faillite de l’État de droit ? L’étranger comme symptôme, Gisti, 2017, p. 78-89.

- Catherine Coroller, « Enquête au cœur de la machine à fabriquer des non-Français », in Vous êtes français ? Prouvez-le !, op. cit., p. 7.

- Gérard Noiriel, « Socio-histoire d’un concept. Les usages du mot “nationalité” au XIXe siècle », Genèses, 1995, n° 20, p. 12.

- Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 15.

- Joseph Champcommunal, « Une réforme législative nécessaire. La preuve de la nationalité à organiser », Revue de droit international privé et de droit pénal international, Paris, Sirey, 1919, p. 3-35, p. 6. preuve de la nationalité à organiser »,

- Raymond Hubert, « De la preuve de la nationalité en droit français. Examen de la jurisprudence et de la doctrine à propos du livre de M. Cluzel intitulé “De la nationalité des enfants mineurs d’étrangers dans la législation française” », Les Lois Nouvelles, 1902, p. 1-33.

- Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Gallimard, Folio, 2005, p. 402.

- Gérard Noiriel, « Socio-histoire d’un concept », art. cit., p. 17-18.

- Roger Guiraudou, La preuve de la nationalité d’origine, thèse, Université de Montpellier, 1936, p. 54.

- Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d’identité, op. cit., p. 23 sq. G. Noiriel, « Socio-histoire d’un concept », art. cit., p. 21-22.

- Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?, op. cit., p. 227-228 et p. 403-404.

- Ibid., p. 207.

- Catherine Coroller, « Enquête au cœur de la machine à fabriquer des non-Français », op. cit., p. 14.

- La délivrance de la carte nationale d’identité pour les Français·es musulman·es d’Algérie fait elle-même l’objet d’une procédure dérogatoire à celle de la métropole, où les préfectures algériennes sont tenues d’être particulièrement vigilantes aux vérifications d’identité des personnes concernées. Voir Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d’identité, op. cit., p. 294-295.

- Pas moins de trois circulaires se sont succédé : Circulaire n° 179 du 28 mars 1963 relative à la délivrance de la carte nationale d’identité aux Français musulmans d’Algérie ; Circulaire n° 326 du 17 juin 1963 relative aux cartes nationales d’identité délivrés en Algérie et délivrées en France aux personnes originaires d’Algérie ; Circulaire n° 548 du 26 octobre 1963 relative aux cartes nationales d’identité délivrées en Algérie avant le 3 juillet 1963.

- Pierre Piazza explique que, dans la pratique, ces circulaires n’ont pas été respectées. Voir Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d’identité, op. cit., p. 335.

- Catherine Coroller, « Enquête au cœur de la machine à fabriquer des non-Français », op. cit., p. 46.

- Ibid. citant un avis de la commission des lois de l’Assemblée nationale en 1998.

- Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif au passeport électronique.

- Catherine Coroller, « Enquête au cœur de la machine à fabriquer des non-Français », op. cit., p. 57.

- Assemblée des Français de l’étranger, « Certificats de nationalité française et droit à la nationalité », 2 août 2023, https://www.assemblee-afe.fr/certificats-de-nationalite-francaise-et-droit-a-la-nationalite.html (consulté le 1er décembre 2024).

- Danièle Lochak, « Quarante ans de combats pour défendre la cause des étrangers : l’arme du droit à travers le cas du GISTI », Migrations Société, vol. 4, nº 70, 2017, p. 109-117 ; Liora Israël, « S’engager pour une cause. L’exemple du Gisti », in Liora Israël, À la gauche du droit. Mobilisations politiques du droit et de la justice en France, 1968-1981, Paris, Éditions EHESS, 2020, p. 215-254.

- Les dossiers de la permanence juridique antérieurs à 1993 n’ont malheureusement pas été conservés.

- Les données de l’article sont tirées d’une recherche en cours conduite par Émilien Fargues et Myriam Hachimi-Alaoui sur les dossiers « nationalité » de la permanence. Voir Émilien Fargues et Myriam Hachimi- Alaoui, « Combats politiques et permanence juridique en tension au Gisti ? Le cas de la nationalité après les lois Méhaignerie-Pasqua (1993- 1998) », Matériaux pour l’histoire de notre temps (à paraître en 2025).

- Les archives de la permanence juridique du Gisti sont aujourd’hui déposées à la Contemporaine pour la période 1993-2013. Pour les dossiers les plus récents non encore déposés à la Contemporaine, nous avons pu bénéficier d’une dérogation pour les consulter au sein des locaux du Gisti, en nous engageant à protéger les données personnelles et à systématiquement anonymiser leur exploitation dans nos publications. avons pu bénéficier d’une dérogation pour les consulter au sein des locaux du Gisti, en nous engageant à protéger les données personnelles et à systématiquement anonymiser leur exploitation dans nos publications.

- L’analyse des dossiers fait en effet apparaître une surreprésentation marquée des personnes originaires des anciennes colonies, particulièrement d’Algérie. Parmi les 210 dossiers concernant le CNF examinés dans notre étude, 23 % impliquent des personnes nées en Algérie, et 20 % des personnes nées en France métropolitaine – dont beaucoup ont des parents nés dans les anciennes colonies. Cette tendance se confirme dans les 690 dossiers relatifs à l’acquisition de la nationalité, où 24 % concernent des personnes nées en Algérie, loin devant les personnes nées en France métropolitaine (6 %).

- Archives de la permanence juridique du Gisti, dossier 1995/487.

- Ibid.

- Archives de la permanence juridique du Gisti, dossier 1996/746. Sur le rôle des intermédiaires du droit dans les politiques migratoires, voir notamment Jonathan Miaz, Laura Odasso et Romane Sabrié, « Le droit des migrations et ses intermédiaires », Droit et Société, vol. 107, nº 1, 2021 (numéro spécial).

- Archives de la permanence juridique du Gisti, dossier 1995/465.

- Archives de la permanence juridique du Gisti, dossier 1995/487.

- Archives de la permanence juridique du Gisti, dossier 2010/0083.

- Stéphanie Khalfa, « Désuétude de la nationalité : le poids de l’impensé colonial », Plein Droit, n° 123, 2019, p. 27-30.