Ce texte est tiré de la rubrique "justice pour toustes" du numéro 18 de la revue Délibérée qui sort en librairie cette semaine. Il a été écrit par Lionel Perrin, journaliste spécialisé au sein de l’association Flagrant-deni.fr qui a pour objet de dévoiler les rouages de l’impunité et de dénoncer les dominations policières. Il s’agit d’un média indépendant qui publie des infos subjectives après vérification et soutient les victimes de la police. Ses journalistes relatent les activités policières vécues « du mauvais côté de la matraque », contribuent à diffuser la parole des victimes, et mènent des enquêtes de type journalistique pour dévoiler et combattre les mécanismes de l’impunité.

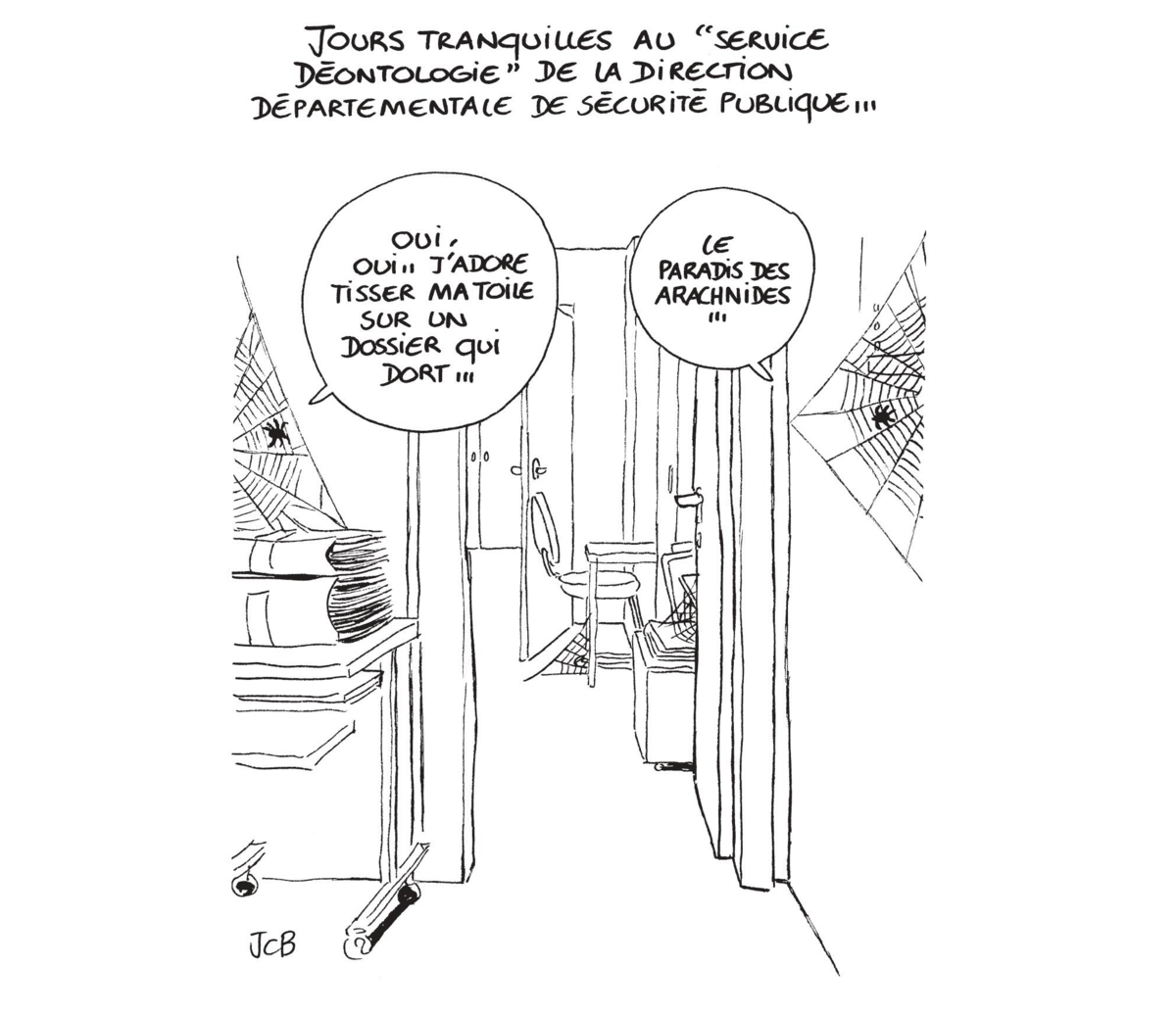

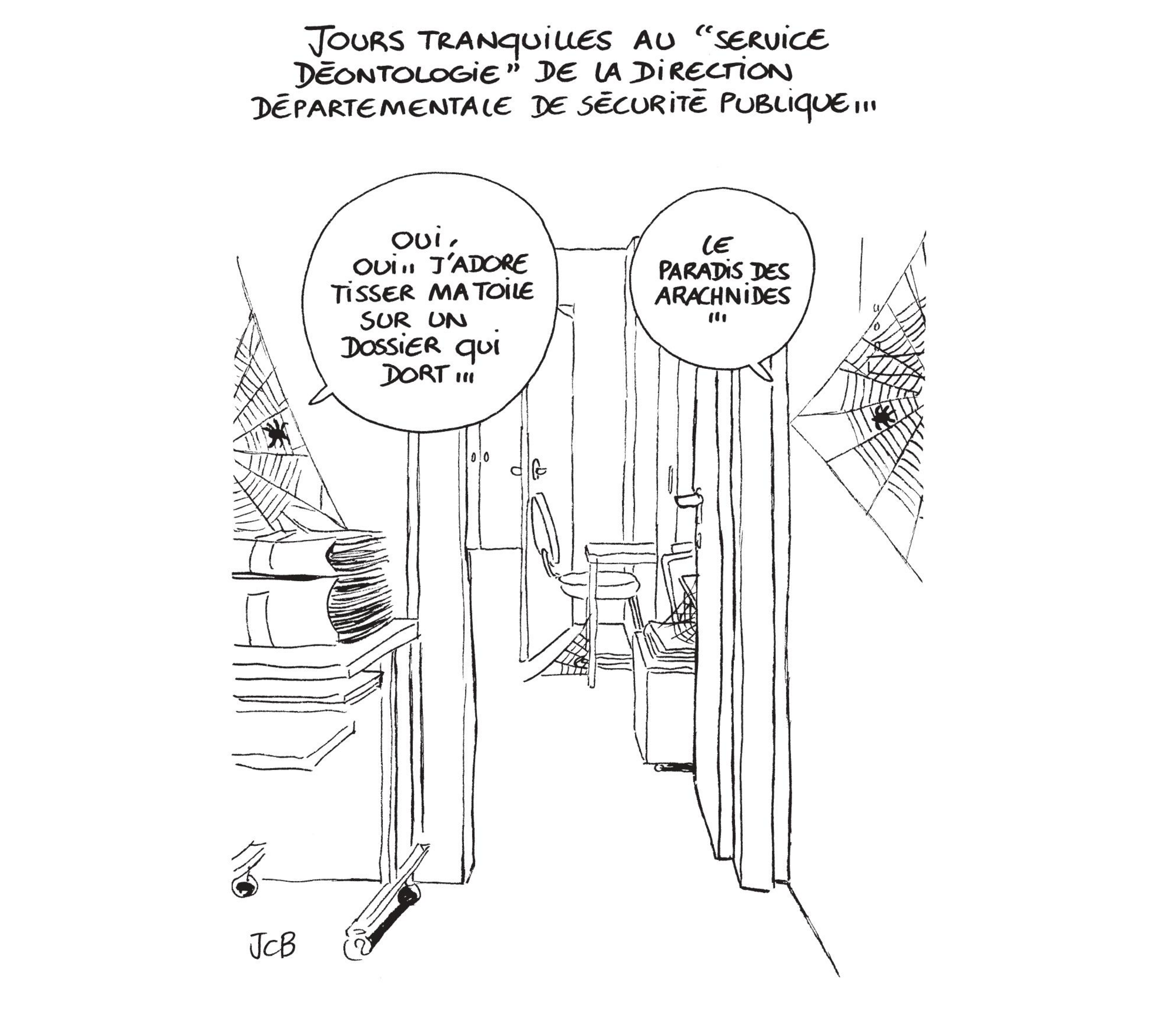

Agrandissement : Illustration 1

Quels sont les rouages de l’impunité policière sur le plan pénal1 ? Il ne s’agit pas de brosser un panorama général des causes de l’impunité, mais d’appuyer sur quelques blocages cruciaux souvent peu débattus jusqu’ici. Les réformes passeront par une bataille politique d’ampleur car pour l’instant, les victimes ont du mal à se faire entendre face à un lobby policier omniprésent dans le débat public. Le préalable à ces batailles est déjà de construire une réflexion collective sur les changements à obtenir, et de dépasser quelques tabous. Cheminons sur le parcours des victimes de la police.

Enquêtes diligentées d’office : un vœu pieux de la Cour européenne

Dans l’ordre chronologique de la vie d’une plainte, le premier blocage vient bien souvent du palais de justice, et plus précisément, des bureaux des parquets. Contrairement au policier qui accueille ou bien « shoote »2 les plaignant·es hors des commissariats, le procureur est un maillon souvent invisible des victimes comme des médias. Et pourtant ! En droit comme en pratique, il joue un rôle central dès les premiers jours qui suivent les faits. Premier constat : hors médiatisation de violences filmées, les parquets ne jouent pas leur rôle de « gardiens des libertés publiques » en déclenchant d’office une enquête. C’est pourtant une exigence de la Cour européenne (CEDH) depuis fort longtemps3.

Ce premier comportement d’abstention joue un rôle déterminant dans la conduite des enquêtes puisque le dépôt de plainte est souvent complexe notamment en raison de la crainte de représailles, voire impossible (refus de plainte), et surtout, long. En l’absence de toute directive du ministère de la Justice visant à traiter les infractions policières de façon prioritaire, les délais d’enregistrement des dossiers par les bureaux d’ordre pénal sont parfois de plusieurs mois en particulier dans un contexte de surcharge des tribunaux. Pendant des mois après le dépôt de plainte, la victime n’a aucune nouvelle et pour cause, sa plainte dort tranquillement sur une pile, attendant d’être lue par un magistrat pour orientation vers un service d’enquête. La CEDH, toujours elle, a déjà eu l’occasion de condamner la France pour non-respect du « délai raisonnable » quand un délai de 8 mois s’était écoulé avant une simple transmission du dossier à l’autorité compétente4.

« Police des polices du pauvre » : le cynisme institutionnalisé

Concernant la réalisation des enquêtes, nous ne reviendrons pas sur les critiques dont l’IGPN fait l’objet. Si la partialité de cette « inspection » relève en soi du scandale, un autre scandale plus important encore se cache derrière. L’IGPN l’avoue volontiers : « La très grande majorité des enquêtes [judiciaires] est réalisée par d’autres services de police. L’IGPN n’est saisie que des affaires les plus graves ou les plus retentissantes, soit environ 10 % du total5. » Les 90 % restantes sont prises en charge par des « services déontologie » au sein de chaque direction départementale de sécurité publique (DDSP), dont le nom et la taille varient selon les départements. Nous avons pu constater que les plus petits services sont assurés par une personne qui a aussi d’autres fonctions, comme parfois celle de… chargé de com’ de la police locale (cas de Clermont-Ferrand par exemple).

Une circulaire de 20166 précise les critères selon lesquels la justice doit saisir l’IGPN ou les « services déontologie ». Le cynisme apparaît d’emblée : aux côtés de la « complexité » et de la « gravité » des affaires, leur degré de « sensibilité » doit aussi être pris en compte. L’IGPN ne le cache pas : il s’agit surtout de leur « degré d’exposition médiatique ». En clair, la circulaire prévoit des enquêtes au rabais pour les faits commis en dehors du champ des caméras. Arthur Naciri, célèbre barman tabassé place Bellecour à Lyon lors d’une manifestation, a eu droit à une enquête de l’IGPN7. Quelques mois plus tard, un gamin de 14 ans a subi le même type de blessures et le procureur a confié l’enquête au « service déontologie » : les faits ont eu lieu en banlieue lyonnaise et n’ont pas été médiatisés8. Dans un cas, il y a eu condamnation de deux policiers par le tribunal correctionnel, dans l’autre, classement sans suite.

Des enquêtes sous-traitées aux collègues des policiers mis en cause

L’IGPN passe pour un service exemplaire aux côtés de ces bœufs-carottes de l’ombre. Flagrant déni a comparé les deux instances dans l’agglomération lyonnaise9 : le « service déontologie » procède en moyenne à 7 fois moins d’auditions. Pire : il n’auditionne presque jamais de policier. Que dirait-on d’un service de lutte contre les stupéfiants qui n’interroge jamais de trafiquants ? Par ailleurs, ce « service déontologie » réalise très peu d’actes d’investigation en propre : comme en témoignent bon nombre des affaires étudiées par Flagrant Déni, il s’appuie souvent sur des dossiers dans lesquels la victime a été également mise en cause par les forces de l’ordre.

Ainsi, il sous-traite quasi totalement ou totalement les investigations au service qui a enquêté contre la victime de violences policières. En pratique, il joint la procédure intentée contre la victime à sa propre enquête, estimant que les auditions et investigations réalisées dans ce cadre sont suffisantes. Or le service qui a mené l’enquête contre la victime est bien souvent le service où travaillent le ou les policiers mis en cause. En somme, le parquet qui dirige l’enquête et le « service déontologie » qui la conduit se basent sur les actes de procédure réalisés par ceux sur lesquels ils sont censés enquêter. Dans ces conditions, l’audition de la victime de violences policières qui est aussi bien souvent auteur·e présumé·e d’outrage poursuivie dans le cadre de cette autre enquête risque d’être peu compatissante. Naïm raconte par exemple : à propos de l’enquêtrice « elle a beaucoup insisté après pour que je reformule des phrases, pour que ça aille contre moi »10.

Police / gendarmerie : faire « jouer la concurrence » ?

Les services déontologie, tout comme l’IGPN et l’IGGN11 assurent les enquêtes judiciaires (pénales) sous la direction du procureur ou d’un juge d’instruction. Mais leur vocation première est ailleurs : elles jouent un rôle strictement interne à l’institution en réalisant des inspections (sur une mission thématique par exemple), des enquêtes administratives (avant sanctions disciplinaires éventuelles), des missions d’audit, de conseil, etc. C’est d’ailleurs ainsi que dans son dernier rapport, l’IGPN justifie que les enquêtes sur la police soient le fait de la police12. En effet, le « contrôle hiérarchique » ne peut intervenir que dans le cadre d’une seule et même hiérarchie. Mais au contraire, sur le plan de l’activité judiciaire, l’indépendance voudrait que la police n’enquête jamais sur la police. Ainsi par exemple, de façon très emblématique, les locaux des délégations de l’IGPN se situent dans des commissariats. Ça ne favorise pas le bien-être des victimes. Lucas raconte : « J’ai dû repasser au commissariat [après ma première audition] pour récupérer ma convocation médicale et on m’a dit que c’était pas possible, que l’IGPN était fermé. J’ai dû attendre 45 minutes devant le commissariat. Et ensuite ils m’ont dit de repasser un autre jour. Donc je suis revenu. Ça se sentait dans le ton qu’ils employaient et leur attitude que ça ne leur plaisait pas trop que je sois là pour l’IGPN. J’ai attendu encore une demi-heure avant d’avoir la convocation13. »

Or, aujourd’hui, aucun texte n’oblige les magistrats à saisir l’IGPN pour enquêter sur la police, etc. Il ne s’agit que de traditions, de diplomatie mal placée (et d’une simple circulaire). En France, deux corps distincts ont été créés : la gendarmerie et la police nationales. Leur rivalité est une réalité ancienne14, bien que toute relative15. Un rapport du Sénat rappelle que « la dualité des forces de sécurité constitue une garantie fondamentale d’indépendance pour l’autorité judiciaire. Le principe du libre choix du service enquêteur par les magistrats permet, en effet, à ces derniers de ne pas dépendre d’une seule force de police pour la réalisation des enquêtes »16. Confier les enquêtes sur la police à la gendarmerie, et vice versa, ne présente-t-il pas la meilleure garantie d’indépendance qu’on puisse raisonnablement espérer, offrant aux victimes une écoute moins subjective ? Pour l’instant, ce sujet constitue un tabou : il n’est débattu nulle part.

Un droit fondamental flou

Concernant le parcours judiciaire, il va sans dire que le classement sans suite constitue un verrou puissant des dossiers. Les dépôts de plainte avec constitution de partie civile sont des procédures très lourdes dont le coût (consignation et frais d’avocat·es) devient un frein important. Seules quelques rares victimes franchissent le pas et même là, les obstacles restent nombreux : accès au dossier d’instruction17, lenteurs de celle-ci, etc.

Attardons-nous sur la fabrication du droit lui-même. L’encadrement légal de la force légitime paraît être une nécessité dans une société aux prétentions démocratiques. En France, cet encadrement est extrêmement lacunaire, et souvent flou. Les conditions du recours à la violence (sans arme) par les forces de l’ordre sont encadrées par un décret en Conseil d’État qui pose les principes de proportionnalité et de nécessité18. Les «gestes techniques » qui doivent être enseignés et pratiqués, ou au contraire prohibés, ne sont prévus que par voie de circulaires et autres directives, jamais publiées19 et donc très difficilement accessibles pour les victimes qui sont parties à la procédure. Le recours aux armes lui, est encadré par la loi, et ce de façon commune depuis 2017 pour la gendarmerie et la police. Seul point d’accord des commentateurs : ce texte est confus20. Dès lors, il revient à la jurisprudence de préciser le cadre applicable. C’est là que le bât blesse, doublement, et notamment pour la compréhension des victimes dans leur parcours judiciaire.

Armes policières : des trous dans la jurisprudence

D’une part, la jurisprudence est peu fournie, et dans certains cas presque inexistante. Comme l’a montré Flagrant déni dans une enquête sur la fabrication de la jurisprudence pénale en matière de LBD21, les mécanismes conduisant à ces « trous » dans le droit français sont triples : 1) difficulté pour les victimes à faire prospérer leurs plaintes ; 2) absence de possibilité pour les victimes de faire appel en cas de relaxe au pénal ; 3) prudence du côté des rangs policiers, qui les conduit à éviter de «monter» en appel ou en cassation en cas de condamnation pour éviter de fixer une jurisprudence qui leur serait défavorable.

L’exemple du fameux lanceur de balles dites « de défense » (LBD) est flagrant. L’arme est utilisée depuis les années 2000, et ce de façon exponentielle22. Elle a tué au moins deux personnes23, et en a mutilé des dizaines. Pourtant, en presque vingt ans, la Chambre criminelle de la Cour de cassation n’a rendu aucun arrêt sur le fond, dans lequel elle se serait prononcée sur les conditions d’usage de cette arme. Il a fallu que Flagrant déni mène une enquête24 pour dénicher deux arrêts de la Cour d’appel de Paris, qui semblent à ce jour constituer l’unique jurisprudence sur le fond qui, si elle était respectée dans la pratique policière, conduirait à une limitation drastique de cette arme25 et donc du nombre de victimes.

La « doctrine » dans les nuages (de lacrymos) ?

On en vient au second constat : les décisions rendues sont souvent non publiées, et pas ou peu commentées par la « doctrine ». Or comment espérer l’application, par les juridictions au cours des enquêtes et des procès, et a fortiori par la police sur le terrain, de décisions qui n’apparaissent nulle part ? Comment les victimes elles-mêmes pourraient-elles s’appuyer sur ces décisions ? Premier exemple : les tirs mortels de policiers ou gendarmes en cas de refus d’obtempérer ont drastiquement augmenté depuis la loi de 2017. Le phénomène est régulièrement pointé dans les médias. En 2014, la Chambre criminelle a rendu un arrêt important26, estimant que la « dangerosité » du conducteur peut exonérer la responsabilité du policier tireur, s’il a dû «s’esquiver» (pour ne pas être blessé par les manœuvres de la voiture) même si le tir avait eu lieu alors que la voiture prenait la fuite, comme c’était le cas dans cette affaire.

Cet arrêt est référencé dans le Code pénal Dalloz, sous l’article 122-427. Or la CEDH a « cassé » cet arrêt et condamné la France28, considérant qu’il aurait fallu, pour exonérer le tireur de toute responsabilité, que le tir ait lieu au moment de la menace, pas au moment où «la voiture s’éloignait». Cette décision est essentielle : elle impose un principe de «concomitance» de la riposte même si elle n’est pas prévue par la loi française. Or cet arrêt ne figure pas sous l’article 122-4 du Code pénal dans l’édition Dalloz. Le constat est exactement le même dans le «Jurisclasseur» pénal. La décision de principe de la CEDH est parfaitement invisible, c’est-à-dire en pratique inexistante dans le droit français.

Second exemple, plus général. Il résulte de la jurisprudence cumulée de la CEDH et de la Cour de cassation que l’usage de la force ou des armes doit toujours répondre au triple critère de « nécessité », « proportionnalité » et « concomitance ». Cette construction juridique est totalement jurisprudentielle, et donc par définition éparse. Où peut-on la retrouver, analysée, sourcée, commentée ? Nulle part29. En fait, si l’on consulte les deux grandes bases de données juridiques Dalloz et Jurisclasseur, il n’existe (sauf erreur) aucun répertoire ou encyclopédie consacrée à la question de l’usage de la force par les policiers.

Tout comme les textes et la jurisprudence, les commentaires se retrouvent éparpillés selon les différents cas d’usage de la force, très variés, nombreux et souvent peu clairs, insérés tantôt dans le Code de procédure pénale30, le Code pénal31, ou le Code de la sécurité intérieure32. Il n’existe aucune analyse systématique qui permettrait aux victimes de plaider utilement et en connaissance de cause et aux magistrats de juger. C’est pourquoi il est primordial que les juristes partagent et mettent en commun leurs connaissances en matière de violences policières, que ce soit en France ou à l’étranger. Il est temps que ce sujet de société majeur dans un pays en voie d’autoritarisme croissant cesse d’être un parent aussi pauvre du droit. Nous appelons les avocat·es et autres praticien·nes à mettre en commun les décisions qu’ielles obtiennent, et la recherche juridique à s’en emparer.

Pour un parquet national spécialisé ?

Pour terminer, revenons aux parquets. On l’a rapidement décrit : ils sont au cœur des blocages de ces procédures. Leur dépendance, tant du pouvoir exécutif que des polices locales, constitue un obstacle puissant, contraire d’ailleurs aux principes édictés par la CEDH33. Le Syndicat de la magistrature propose la saisine systématique d’un juge d’instruction en cas d’allégations de violences policières, associée au traitement prioritaire de ces affaires34. Nous ne sommes pas forcément persuadés de l’efficacité d’une telle mesure, tant la longueur de la phase d’instruction rime souvent avec découragement, et in fine abandon pour de nombreuses victimes.

Le dépaysement systématique35 de ces dossiers, également préconisé par le SM36, est une autre piste : l’enquête, l’instruction et le jugement par une juridiction éloignée du service de police ou de gendarmerie dans lequel le mis en cause est affecté, permettrait au moins d’atténuer les pressions locales sur l’enquête. Le dépaysement est d’ailleurs déjà possible en droit, bien que tributaire du bon vouloir des parquets généraux37.

Et si nous donnions raison exceptionnellement aux tout-puissants syndicats policiers Alliance et Unsa (situés très à droite), qui demandent la création d’un parquet « spécialisé sur l’usage de la force et des magistrats instructeurs aguerris »38, à l’instar du parquet national financier (PNF) ? Un tel parquet aurait l’inconvénient de centraliser encore plus la gestion de ces dossiers. Mais il aurait le double avantage de désactiver une partie des pressions locales en les dépaysant d’office et de faciliter le travail de contrôle des médias et des organisations qui aident les victimes.

À l’heure actuelle, l’opacité du rôle des parquets dans ces dossiers est la règle, au point que nombre de médias écrivent que « l’IGPN a classé sans suite », par exemple39, et place les victimes dans une situation de cécité. Le fonctionnement de chaque parquet peut être différent, les magistrats en charge de ces dossiers inconnus du grand public, et leurs décisions ne font même pas l’objet d’une production statistique40. Par ailleurs, les médias locaux ne font quasiment pas d’enquête et les médias nationaux ont bien du mal à se décentrer de la capitale. Le PNF, lui, publie tous les ans un rapport d’activités et se trouve sous le regard quasi permanent des médias. La proposition des syndicats policiers ne serait-elle pas de nature à réduire leur impunité ?

* * * *

Pour vous abonner à Délibérée c'est là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info et consulter notre site internet ici.

Pour nous contacter : revuedeliberee@gmail.com

* * * *

1 Nous laissons de côté la question du juge administratif, dont le contentieux augmente progressivement

2 La police dispose d’un jargon idoine pour nommer les refus de plainte illégaux.

3 Dès lors qu’une allégation défendable de mauvais traitement aux mains de force de l’ordre est portée à la connaissance du parquet, il doit y avoir enquête « même d’office », sans plainte de la victime (Rivas c/ France, 1er avril 2004, n° 59584/00).

4 CEDH, Jeanty c/ Belgique, 31 mars 2020, § 126.

5 IGPN, rapport d’activités 2021.

6 Circulaire du 20 septembre 2016 relative à la lutte contre les infractions commises à l’occasion des manifestations, n°JUSD1626163C.

7 https://www.flagrant-deni.fr/la-justice-prefere-les-tabasses-du-centre-ville/

8 L’histoire de ce mineur n’a pas été rendue publique. Flagrant déni l’a aidé dans ses démarches.

9 https://www.flagrant-deni.fr/wp-content/uploads/ 2022/05/constats-proposition-pour-en-finir-avec-impunite-police.pdf

10 Main tendue, patates dans la tête, octobre 2022, https://www. flagrant-deni.fr/naim-face-a-la-police-main-tendue-patates-dans-la-tete/

11L’homologue de l’IGPN pour la gendarmerie.

12 IGPN, rapport d’activités 2021.

13 Extrait du rapport de Flagrant déni sur la fabrique de l’oubli : https://www.flagrant-deni.fr/deux-ans-de-plaintes-contre-la-police-en-manifestation-a-lyon-la-fabrique-de-loubli/

14 Aurélien Lignereux, Gendarmes et policiers dans la France de Napoléon. Le duel Moncey-Fouché, Service historique de la Gendarmerie nationale, 2002.

15 Laurent López, La guerre des polices n’a pas eu lieu, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2014.

16 Sénat, « Quel avenir pour la gendarmerie ? », 10 avril 2008.

17 L’article 114 du Code de procédure pénale soumet l’accès du dossier d’instruction aux parties (victime, mis en cause) à une autorisation du juge. Ce dernier peut le refuser en cas de « risque de pression ». En pratique, les victimes semblent très rarement avoir accès elles-mêmes à leur dossier, l’avocat·e étant le seul à bénéficier concrètement de ce droit.

18 Code de sécurité intérieure, art. R434-18.

19 https://www.la-croix.com/France/Police-cle-detranglement-remplacee-trois-autres-techniques-dinterpellation-2021-08-01-1201168911

20 Catherine Tzutzuiano, « L’usage des armes par les forces de l’ordre », Revue de science criminelle, Dalloz, 2017, p. 699.

21 https://www.flagrant-deni.fr/tirs-de-lbd-un-trou-dans-le-droit-francais/

22 Plus de 11 000 tirs annuels en moyenne sous le mandat d’Emmanuel Macron.

23 https://www.france24.com/fr/0101213-deces-homme-tir-flash-ball-marseille-police-parquet-mort

24 https://www.flagrant-deni.fr/lbd-ce-que-dit-la-jurisprudence-penale/

25 Un tir de LBD est illégal si un jet de lacrymogène aurait été « suffisant », par exemple face à des tirs de « projectiles (pierres, pavés, cannettes) lancés à la main sur des fonctionnaires de police » à « une trentaine de mètres » (Cour d’appel de Paris, 28 mars 2017, arrêt publié sur le site de Flagrant déni).

26 Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, n° 13-85.519.

27 Commandement légitime ou ordre de la loi.

28 Toubache c/France, n° 19510/15, 7 juin 2018.

29 Flagrant déni se propose de remédier partiellement à cette lacune dans un Guide pour les victimes de violences policières (titre provisoire) à paraître en ligne à l’automne 2023.

30 Art. 73.

31 Exonérations de responsabilité prévues par les articles 122-4 et 122-5 du Code pénal.

32 Art. R. 438-18 précité et art. L. 435-1 sur l’usage des armes.

33 Des problèmes d’indépendance peuvent surgir « si un procureur a une relation de travail étroite avec un corps de police particulier » (15 mai 2007, Ramsahai et autres c. Pays-Bas, n° 52391/99, § 335).

34 https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/justice-penale/1217-intervention-policiere-derives-violences-et-traitement-judiciaire-lurgence-dun-debat.html

35 Préconisation du rapport « Fauvergue » de l’Assemblée nationale sur l’état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l’ordre (2021).

36 Voir la motion adoptée lors du 56e congrès en 2022 : https://www.syndicat-magistrature.fr/qui-sommes-nous/nos-motions-et-rapports/167-2022-rapports-et-motions/2555-motions-adoptees-lors-du-56eme-congres.html.

37 Art. 43, al. 2, du Code de procédure pénale. Nous ne connaissons qu’un seul exemple de mise en œuvre de cette procédure pour des infractions policières, c’est l’affaire Adama Traoré.

38 https://www.la-croix.com/France/Morts-Pont-Neuf-mise-examen-policier-tireur-suscite-colere-2022-04-28-1201212594

39 Les services d’enquête proposent, mais c’est toujours un magistrat du parquet qui dispose : Code de procédure pénale, art. 40-1.

40 Le journal Politis vient d’obtenir pour la première fois un certain nombre de données du ministère de la Justice, encore parcellaires (voir note 14).