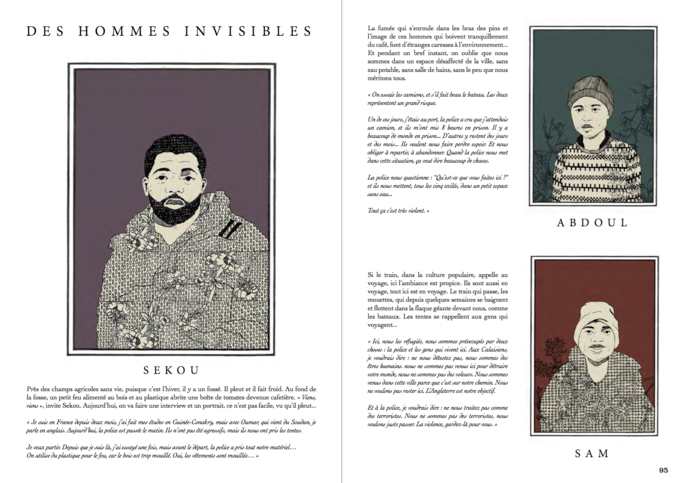

Agrandissement : Illustration 1

VIVRE ENTRE LA DÉTRESSE ET L’ACCOMPLISSEMENT D’UN RÊVE

À Calais, depuis des années, l’État français mène une politique extrêmement violente à l’encontre des exilé·es. Nous sommes allé·es à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages. Déchirant.

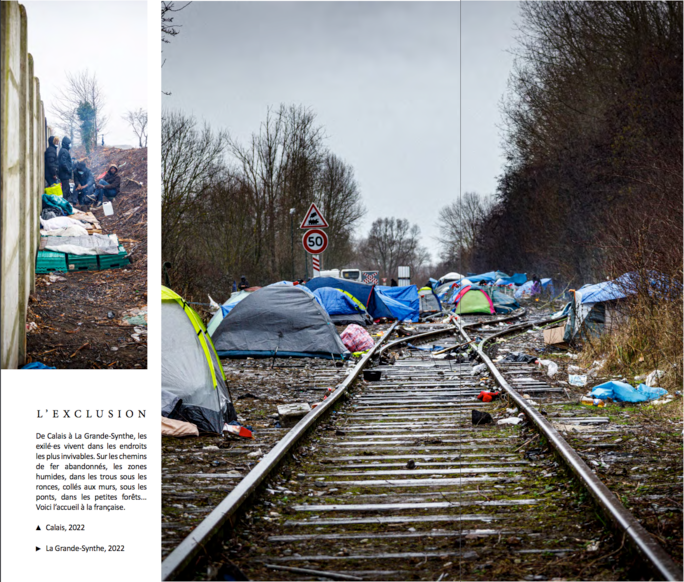

S’il y a des situations qui reflètent la décadence des valeurs républicaines, la droitisation des politiques étatiques et la (re)montée en puissance de la pensée colonialiste, Calais en est un exemple criant. Dans le Nord-Pas-de-Calais, des milliers d’exilé·es qui essayent de rejoindre l’Angleterre sont victimes de traitements humiliants, racistes, et inhumains. Ces exilé·es qui fuient la guerre, la pauvreté, la faim, la discrimination ethnique ou sexuelle, après des mois de souffrances subies dans les pays du nord de l’Afrique et du Moyen-Orient, arrivent en Europe et en France, où iels sont confronté·es à une précarité et à une violence policière et civique qu’iels pensaient derrière elleux, dans des pays comme la Libye ou la Tunisie.

« Je n’ai jamais vu de toute ma vie des gens aussi violents, pervers, qu’en Libye. Les exilé·es sont violé·es, exploité·es, humilié·es, et les personnes qui nous infligent cette violence ne ressentent aucune censure. »

Comme d’habitude face à d’autres crises migratoires et sociales, l’État français emprunte le chemin répressif. C’est à coups de pressions chaque 48 heures sur les campements des exilé·es et par une activité policière permanente, partout dans la ville, que la préfecture de police et la mairie de Calais espèrent contenir ce flux migratoire et invisibiliser les exilé·es dans la région. Les idées proposées par quelques politiques et associations ; la création d’un corridor humanitaire, ou la « liberté de circulation » qui permettra aux exilé·es de choisir dans quel pays iels veulent s’installer, paraissent inimaginables, et même absurdes pour la machine étatique. Pourtant, une telle mesure pourrait, de fait, sauver des milliers de vies perdues aux frontières. Vu le corollaire, l’État français participe à la détresse et à l’anxiété des exilé·es, qui dans leur désespoir, cherchent à tout prix à quitter la France. Un processus migratoire infernal, où beaucoup trop d’exilé·es perdent leur vie. Et là, dans la mort, l’État français a aussi sa part de responsabilité.

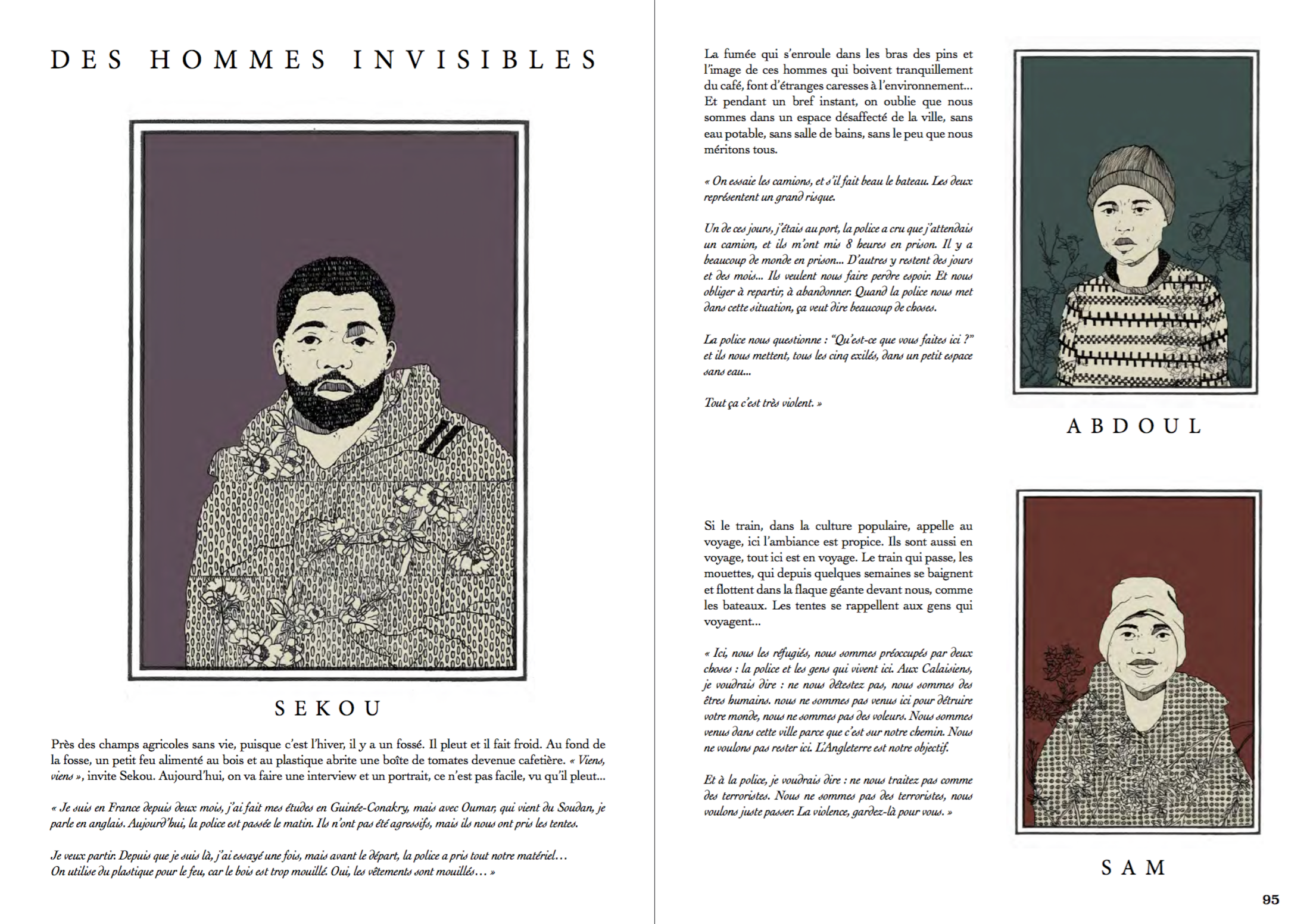

Agrandissement : Illustration 2

Le 6 février 2022, à Calais, une marche solenelle, partie d’une action internationale pour dénoncer la violence de l’Europe forteresse et de sa police Frontex, brave les rues de Calais. Plusieurs actions étaient menées en France, en Espagne, en Allemagne, en Grèce, etc, en mémoire des personnes mortes aux frontières. Au moment de la marche, au moins 347 personnes étaient (officiellement) décédées depuis 1999 dans le canal de la Manche. Plus de 50 000 sont décédées sur les routes migratoires vers l’Europe depuis 1990.

Une des contractions d’appui au confusionnisme, et qui est une base de justification pour la maltraitance institutionnelle infligée aux exilé·es, est issue du paradoxe entre la Convention de Genève du 28 juillet 1951, qui definit comme réfugié·e quiconque, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

Et la catégorisation de l’UNHCR, qui fait la différence entre les « réfugié·es » qui « fuient des conflits armés ou la persécution », et les « migrant·es » qui « choisissent de quitter leur pays » afin « d’améliorer leur vie ». Alors que tous deux peuvent subir les mêmes violences en raison de leur « appartenance à un certain groupe social » ou de leurs « opinions politiques ». À titre d’exemple, les exilé·es issu·es de plusieurs pays de l’Afrique sub- saharienne, en conflit permanent - avec des guérillas qui veulent recruter les jeunes, où la pauvreté règne et les opinions politiques tuent - sont considéré·es comme des migrant·es économiques. Pareillement pour les Afghans, les Kurdes, et beaucoup autres exilé·es, issu·es de pays en guerre/conflit, qui ne bénéficient pas du statut de « réfugié·es », et qui, semble-t-il, ne méritent pas l’accueil et la protection des pays européens.

Agrandissement : Illustration 3

THE TRY

Dans leur jargon, ils l’appellent the try, ou the chance. Concrètement, on parle de semaines, de mois d’attente pour avoir la chance de traverser La Manche et d’arriver en Angleterre. Un rêve, un désir, une nécessité, et un choix qui ne sont pas pris à la légère, car leur vie est mise en péril. Malgré les tragédies et les actions des associations humanitaires, qui appellent l’État à la raison, rien ne change véritablement. Un contexte atroce, où les violences policières sont constantes, les violences civiques arrivent souvent, et la bunkérisation de Calais parait une fatalité. Les exilé·es sont obligé·es d’entrer dans des camions “en cachette” ou d’embarquer in extremis par la mer. Pour ceux et celles qui arrivent à se cacher à l’intérieur des camions, ou à acquérir un bateau, avec l’aide des passeurs, l’entrée en Angleterre n’est pas certaine. Beaucoup rencontrent le destin le plus triste, la mort, et la grande majorité est interceptée en mer et dans les camions par la police et leurs chiens. Une fois attrapé·es, s’iels ont de la chance, iels sont relâché·es dans le Pas-de-Calais, d’autres sont envoyé·es en Centre de rétention administrative (CRA).

« Dans le “poste de police”, les policiers qui nous ont interpellés dans les camions font des blagues,

alors que nous mettons notre vie en péril. Ils disent : « Pas de chance. Tu essayeras à nouveau demain ». Les cellules sont sales, ça pue, et nous sommes plusieurs à rester des heures dans un petit carré. »

Agrandissement : Illustration 4

LE RACISME

Au racisme ordinaire dont les exilé·es peuvent être victimes au quotidien, s’ajoute le racisme institutionnel, qui les persécute, les humilie, les prive de droits et de leur liberté de choix. Ceux-ci forment une alliance idéologique appelée aujourd’hui : racisme systémique.

« Les gens changent de visage quand ils nous regardent,

quand on va au supermarché ou quand on monte dans le bus. »

Contrairement à la plupart des Européen·nes, qui ignorent les conséquences du colonialisme d’hier, d’aujourd’hui et de demain, les exilé·es venu·es des pays colonisés par des Blancs, savent parfaitement que la manière dont on les traite est intrinsèquement liée au racisme dont iels sont victimes depuis des centaines d’années. S’iels sont ici, c’est à cause du néocolonialisme mené par les pays occidentaux, qui fomente la guerre à l’étranger, pour pouvoir continuer à extraire leurs ressources, menant une ingérence sans scrupules. Les exilé·es veulent tout simplement profiter des richesses qui sont volées à leurs pays, et pouvoir, comme les Européen·nes, vivre une petite mesure de paix, même si cela implique pour eux de vivre au milieu d’une société intrinsèquement raciste et suprémaciste blanche.

Agrandissement : Illustration 5

LA SOLIDARITÉ

La plupart des Français·es donnent l’impression de ne pas être touché·es par le sort des exilé·es, une autre grande partie est clairement contre leur présence sur le territoire français. Il y a donc une petite minorité de personnes qui sont solidaires avec les exilé·es. Celles-ci permettent aux exilé·es de manger, de boire, de se vêtir, d’avoir des tentes pour dormir, du bois pour le feu, une aide aux démarches bureaucratiques, un refuge, une aide psychologique, un peu de paix dans la tempête. Une solidarité de grande importance, pourtant conditionnée par les lois de la démocratie, et les règles qui définissent notre société suprémaciste blanche. Sans aucune illusion sur la difficulté du chemin à parcourir devant eux, la plupart des exilé·es ont connu la faim, la violence, le désespoir et la mort. Cependant, iels continuent d’être abasourdi·es par une réalité à laquelle ils ne s’attendaient pas : la brutalité de la démocratie européenne, de sa police et de ses citoyen·nes. C’est dans ce monde, qui leur appartient, qu’une solidarité s’impose et qu’une autre est rejetée. Iels finissent par comprendre que la solidarité des riverain·es, des associations, est fragile, et qu’elles-mêmes sont persécutées ou collaborent avec la police et l’État. Une solidarité plus stable et juste, de classe et de couleur, se crée entre les exilé·es. Et celle-ci est logique, car iels ont partagé les mêmes difficultés, mais aussi un long chemin, rempli de traumas, et de souffrances collectives. Même si la solidarité des Blancs, qui se veut juste, est totalement partielle, et parfois maladroite, les exilé·es l’accueillent avec bienveillance, car leur vie en dépend.

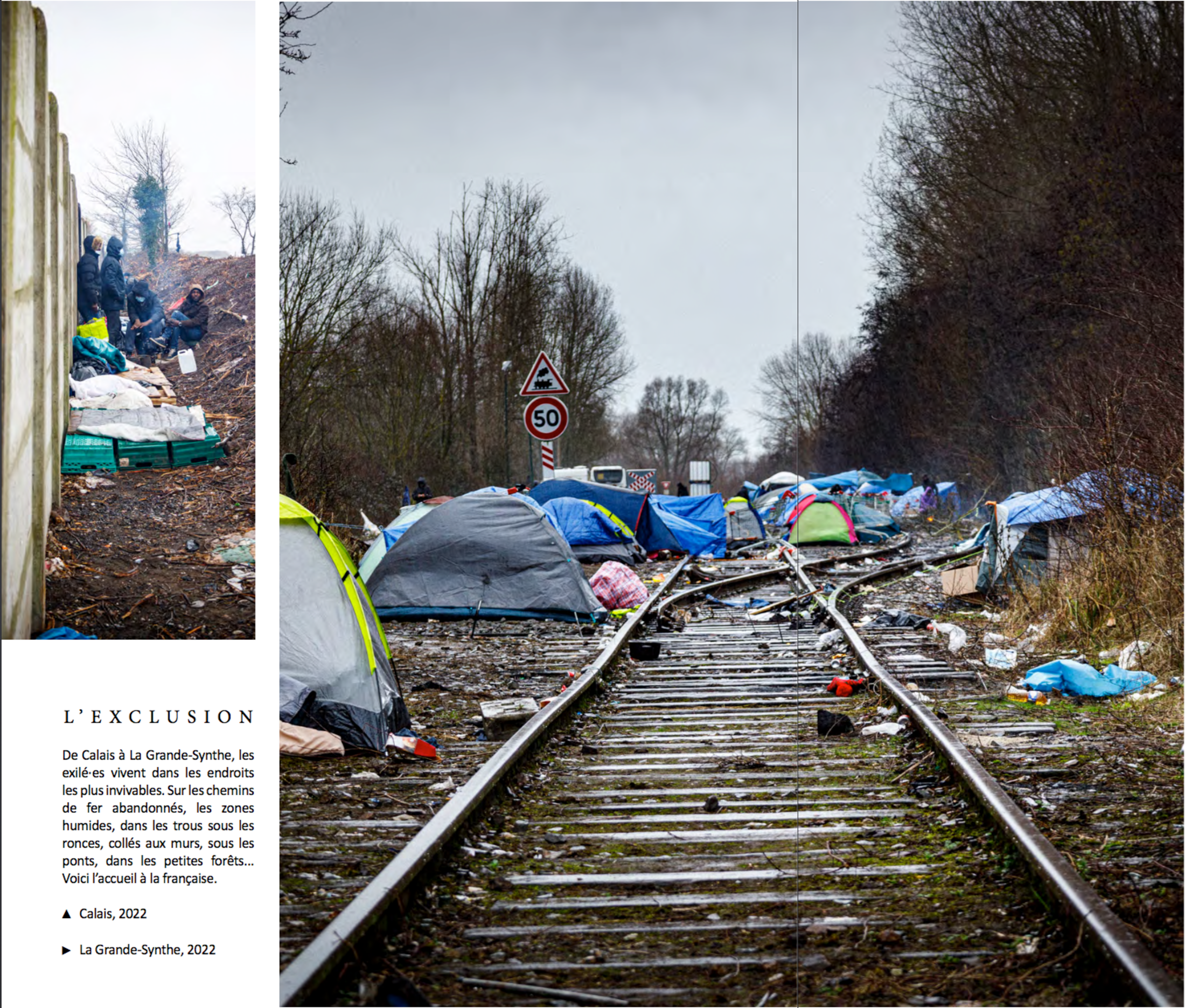

PÉRENNISER LA VIOLENCE ET LA PRÉCARITÉ

L’État français et la Macronie veulent « quoi qu’il en coûte », invisibiliser la présence des exilé·es à Calais. Et ceci se traduit par une persécution permanente, qui a comme objectif de pousser les exilé·es vers la périphérie de la ville. L’État français et sa police installent et pérénnisent une politique de déshumanisation des exilé·es et les forcent à vivre caché·es dans les ronces, les bois, en danger de mort, loin de l’épanouissement de leur besoins vitaux, et exclu·es de tout rapport sain avec le monde « normal ».

Agrandissement : Illustration 6

Pour l’administration, il est préférable de dépenser des millions d’euros en répression plutôt que de se comporter en institution sensible, solidaire et humaniste. La situation de milliers de personnes exilées à Calais est extrêmement dégradante. Et sur le terrain, il est très difficile de recueillir leurs témoignages. Au-delà d’une méfiance envers les journalistes, les associations et de la peur des policiers en civil, une des raisons de cette fermeture tient en un sentiment de honte, au vu de l’environnement décadent dans lequel iels vivent.

« Parfois, il y a des personnes, souvent des femmes, qui passent, et qui nous posent des questions sur le passage, “pour nous aider” disent-elles. Nous sommes certains que ce sont des policières. »

La grande majorité des exilé·es vivent dans des zones humides typiques du littoral calaisien, et cohabitent avec toute une variété d’animaux. Rats, souris, insectes de toutes sortes, oiseaux, mouettes, etc, qui sont attiré·es par les toilettes à ciel ouvert, les restes de nourriture et les vêtements abandonnés par les différentes vagues d’exilé·es, qui ont subi des centaines d’expulsions. On parle de centaines de kilos de nourriture, abandonnés lors des expulsions faites par la police.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

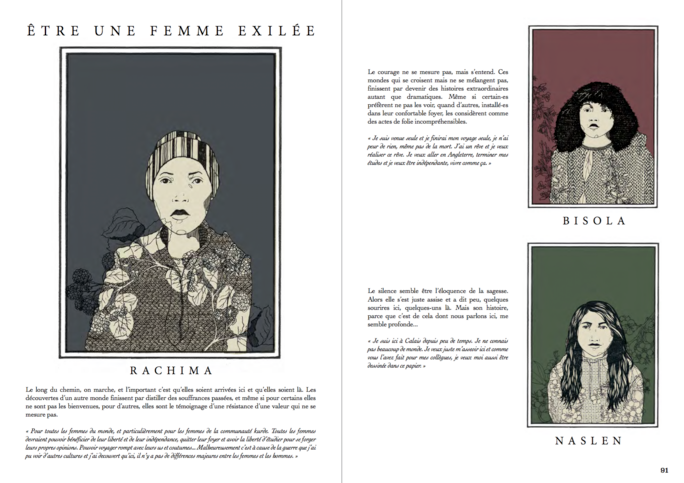

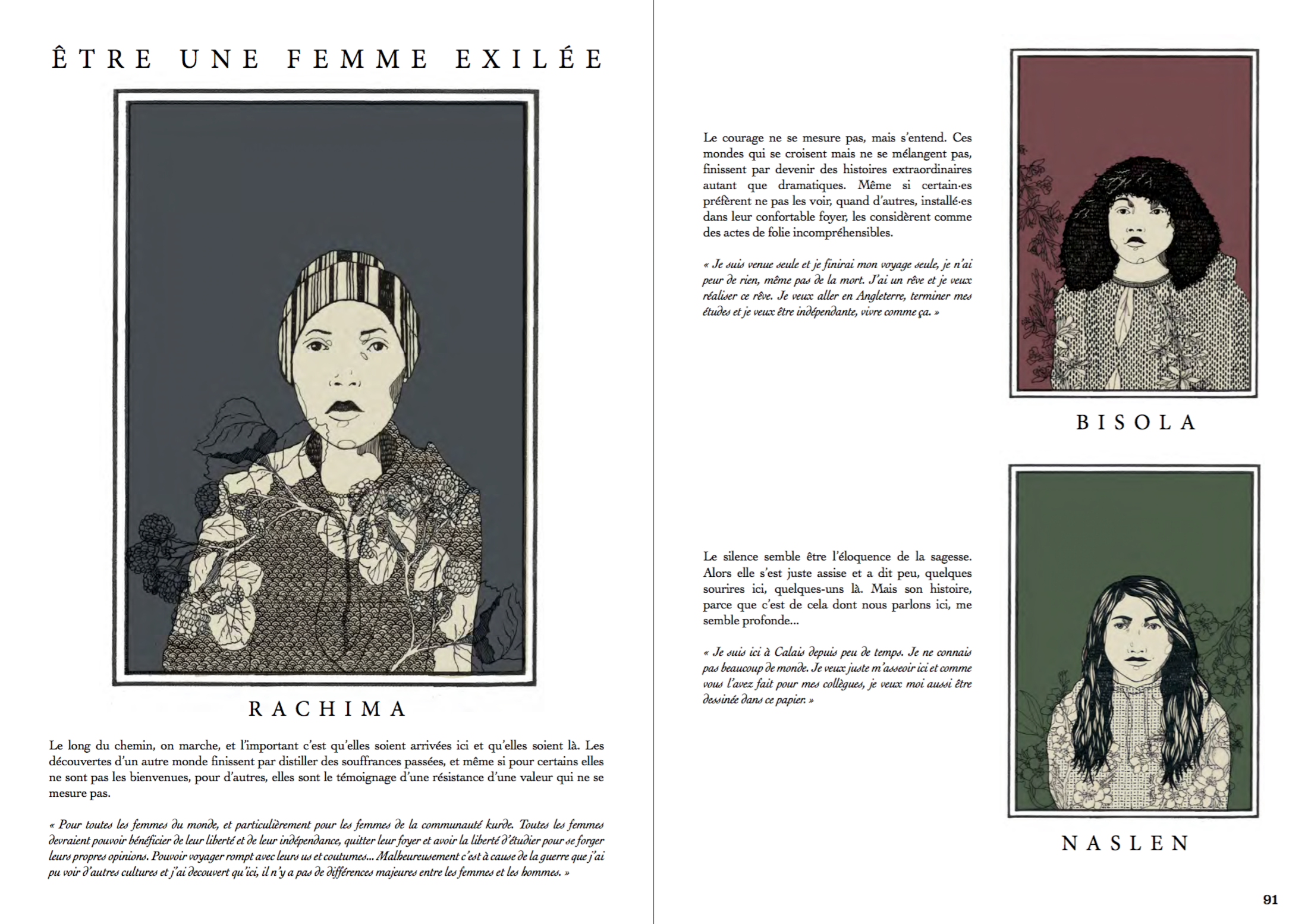

Portraits par Fabienne Ciocarelli

Au-délà de la précarité, les expulsions constantes détruisent tout le peu de stabilité, qui en vérité, permettrait aux exilé·es de créer des lieux de vie un peu plus durables ; installer des petits coins de stockage, et d’autres emplacements où iels pourraient cuisiner. Même pour réussir à faire du feu, les exilé·es sont obligé·es d’utiliser du plastique afin de faire brûler un bois trop humide.

« Nous ne voulons pas rester à Calais. Nous n’avons pas besoin de votre aide. Laissez-nous passer, nous voulons aller en Angleterre, c’est tout. »

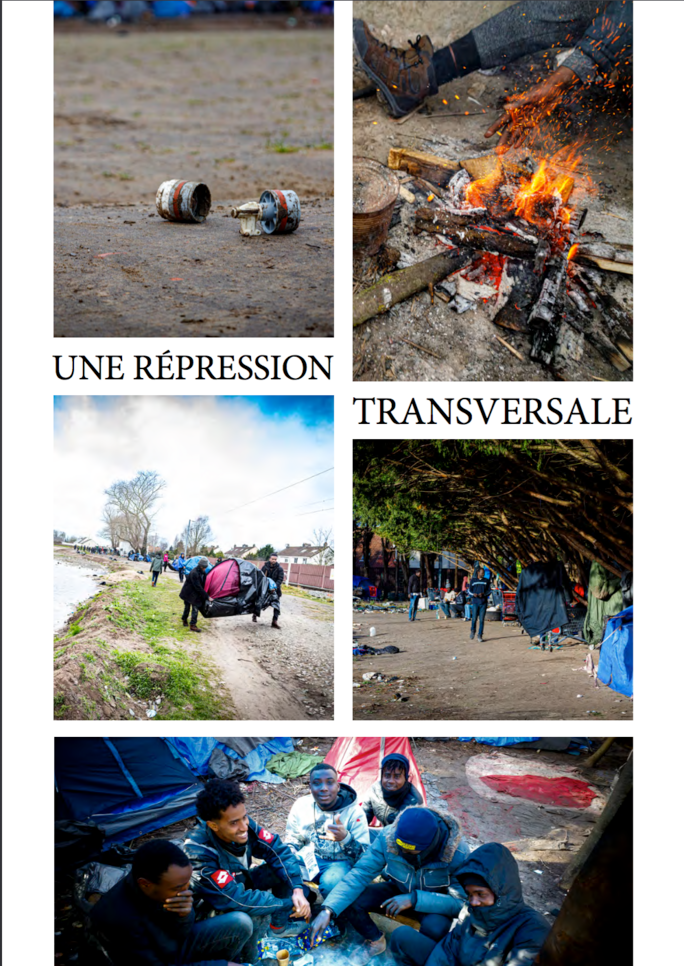

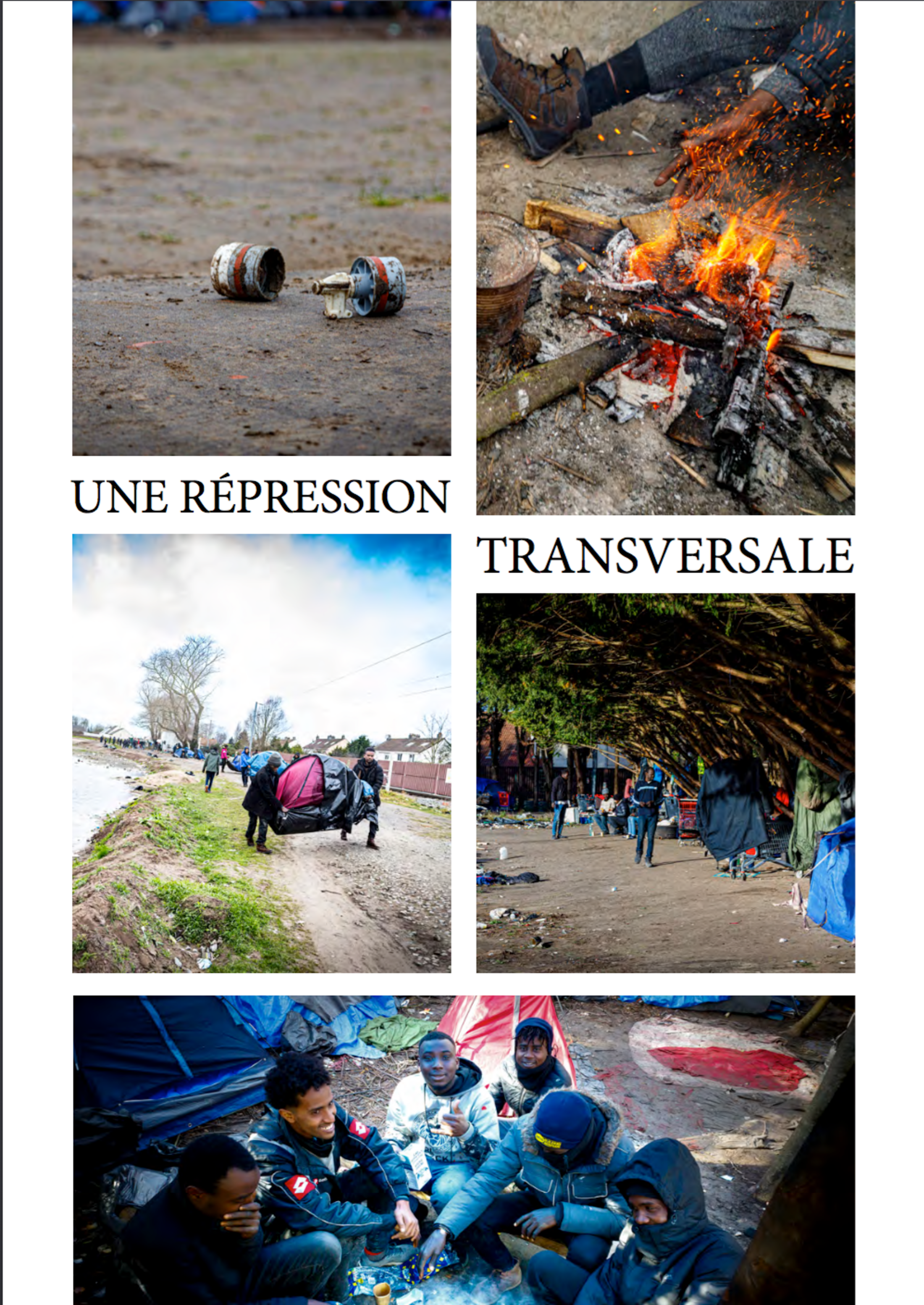

UNE RÉPRESSION TRANSVERSALE

La relation entre les Abas (“policiers” en soudanais) et les exilé·es, une fois de plus, exacerbe le caractère violent des politiques étatiques et la réalité du racisme institutionnel. Traité comme un criminel, infantilisé, abusé verbalement et physiquement, l’humain racisé « n’est plus un humain, mais un problème ». Les valeurs républicaines pourrissent sous l’usage du gaz lacrymogène et des grenades de désencerclement, sur celles et ceux qui sont le plus dans le besoin.

Agrandissement : Illustration 9

Après des centaines d’expulsions, l’objectif de l’État est confus et s’apparente à un fiasco. Aujourd’hui, à Calais, un type d’État policier nébuleux et arbitraire s’est installé. Outre l’ubiquité de la police partout et à tout moment, la plupart des opérations policières ne respectent pas les droits fondamentaux des exilé·es. Cela concerne la présence de traducteurs sur le terrain, le respect des procédures internationales, le respect de la déontologie policière, les biens personnels confisqués, difficilement récupérables, etc. Lors de certaines opérations, les exilé·es sont contraint·es de monter à bord d’un bus et transporté·es sans la moindre information vers des centres d’accueil à travers la France.

Après le scandale des tentes lacérées au couteau, les 27 personnes mortes en mer en novembre 2021, les grèves de la faim, et la publication de centaines de vidéos issues des associations et des journalistes, la police a changé de stratégie et conduit depuis quelques mois des « expulsions partielles » toutes les 48 heures.

Comme nous l’avons constaté sur le terrain, les exilé·es ont pris le réflexe de prendre leurs tentes, leurs affaires et de fuir, jusqu’à ce qu’iels soient hors du périmètre d’intervention de la police. Puis, quand celle-ci repart, les exilé·es reviennent vers leur lieu de campement. Néanmoins, ces “expulsions partielles”, qui font partie d’une politique de non-installation, plus axées sur une violence psychologique, ne sont pas anodines, car elles perpétuent les traitements cruels et dégradants, l’intimidation et les tourments. Elles dissimulent, en outre, le fait qu’il y a toujours des affaires d’exilé·es qui sont confisquées et des violences policières qui persistent.

L’obsession de la répression envers les exilé·es, s’élargit à la périphérie des campements, et a “bunkerisé” et mis sous surveillance la ville de Calais. Ces interventions de police font partie d’une logique de répression qui se veut transversale, touchant d’une manière générale tout ce qui est connecté au flux migratoire dans la région. L’intimidation est le mot d’ordre, d’abord sur les associations humanitaires non-étatiques, puis sur des journalistes, qui sont souvent contrôlé·es et interdit·es de rester sur le terrain pendant les interventions, pour leur éviter d’apporter une image plus juste et plus près du réel de ce qu’il se passe à Calais.

Quelques associations, comme Human Rights Observers, essayent de collecter un maximum d’informations, pour que celles-ci puissent éventuellement être utilisées contre l’État et sa police. Ces données sont régulièrement utiles aux associations qui sont plus axées sur le plan juridique, ou aux grandes ONG comme Human Rigths Watch ou Amnesty International. Aussi, quand elles arrivent à perforer le filtre médiatique à travers les réseaux sociaux, ces images, souvent violentes, racistes, humiliantes, forcent l’État français à adoucir ses mesures complètement disproportionnées.

Ce qu’il se passe dans le Nord-Pas-de-Calais révèle le caractère raciste des institutions françaises, mais aussi la tendance “anti-migration” qui touche les pays européens d’une manière très générale. Évidemment, les premières victimes sont les exilé·es. Néanmoins, la répression s’abat et stigmatise sur tous les acteur·ices impliqué·es dans la défense des mouvements migratoires, les medias indépendants, et celles et ceux qui apportent de l’aide humanitaire non-étatique. Une stratégie adoptée au niveau européen qui passe d’abord par Frontex, les hot-spots hors Europe, puis une logique de non-assistance, totalement meurtrière.

Un racisme paneuropéen, que la crise ukrainienne a fini par dévoiler. En effet, les Ukrainien·nes, qui méritent un accueil inconditionnel, profitent des mesures de protection, car iels ne sont pas comme les Arabes du Moyen-Orient ou les Noirs de l’Afrique sub- saharienne qui fuient, elleux aussi, les guerres sans fin. Car ces réfugié·es ukrainen·nes, pour les journalistes mainstream comme Philippe Corbé ou Kelly Corbiella, sont des personnes « qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures », « civilisé·es », « sont chrétiens »... bref, iels « sont blancs ».

Dans les camps d’exilé·es du Nord-Pas-de-Calais, des centaines de mineurs isolés ne jouissent d’aucun type de protection. Ils sont abandonnés à leur sort et à leur rêve, qui leur permet d’endurer les mois d’attente pour "the chance" d’arriver en Angleterre. Avec une joie contagieuse, ils nous parlent d’étudier pour avoir un job ; devenir mécanicien, dessinateur industriel ou boulanger. Ces jeunes, venues d’Afghanistan, d’Érythrée, ou du Soudan, veulent intégrer notre société :

« Nous voulons explorer nos capacités, donner le meilleur de nous-mêmes, travailler, avoir de beaux vêtements, avoir de quoi offrir à une femme, tomber amoureux, créer une famille... »