La monnaie est-elle magique, ou juste mal comprise ?

Introduction

« Il n’y a pas d’argent magique ». Par cette formule lancée en 2018 à une infirmière, le Président Emmanuel Macron a rejoint la longue tradition politique consistant à disqualifier toute revendication sociale ou toute réflexion alternative sur les finances publiques par une sentence pseudo-réaliste. Avant lui, Margaret Thatcher répétait déjà que « l’État n’a pas d’argent : il n’a que celui des contribuables »1. Quant à Elon Musk, il évoquait récemment les « ordinateurs à argent magique2 », soulignant leur capacité à créer de l’argent « à partir de rien ».3 Dans tous les cas, le message est clair : qui conteste l’orthodoxie budgétaire croit aux licornes et veut faire tourner la « planche à billets ». Cette rhétorique n’est pas anodine : elle sert de justification à des politiques d'austérité aux conséquences sociales et économiques souvent lourdes.

On agite volontiers le spectre de la “monnaie magique” pour tourner en dérision la Théorie Monétaire Moderne (MMT). Mais cette critique repose-t-elle sur une compréhension honnête de ce que dit réellement cette approche monétaire, ou sur une caricature aussi commode que fallacieuse ? C’est ce que cet article se propose d’analyser.

Loin d’ignorer les contraintes économiques, la MMT repose au contraire sur une lecture rigoureuse des capacités réelles des États monétaires modernes et de la nature opérationnelle de la monnaie. Cet article exposera d’abord ce que recouvre exactement la caricature de « l’argent magique », puis ce que dit véritablement la MMT. Enfin, il montrera en quoi la critique est non seulement infondée, mais sert souvent à légitimer des choix politiques d’austérité.

1. « L’argent magique » : une caricature simpliste

Ce que les critiques de la MMT appellent « argent magique », c’est l’idée qu’un État pourrait « imprimer de la monnaie » à volonté pour financer n’importe quelle dépense, sans limite ni conséquence. À ce cliché s’ajoute généralement la crainte de l’hyperinflation, nourrie par les références récurrentes au Zimbabwe ou à la République de Weimar4. Comme si affirmer que l’État peut créer de la monnaie revenait automatiquement à provoquer une spirale inflationniste incontrôlable.

Cette vision est non seulement caricaturale, elle est aussi anachronique. L’image de la « planche à billets » évoque un monde révolu où la création monétaire serait physique, mécanique, et fondamentalement suspecte. Mais dans une économie moderne, la monnaie est essentiellement numérique, et sa création est un simple jeu d’écriture comptable, une réalité opérationnelle que la MMT ne fait que décrire, et qui est déjà à l'œuvre lorsque, par exemple, la banque centrale achète des titres d'État ou crédite le compte du Trésor.

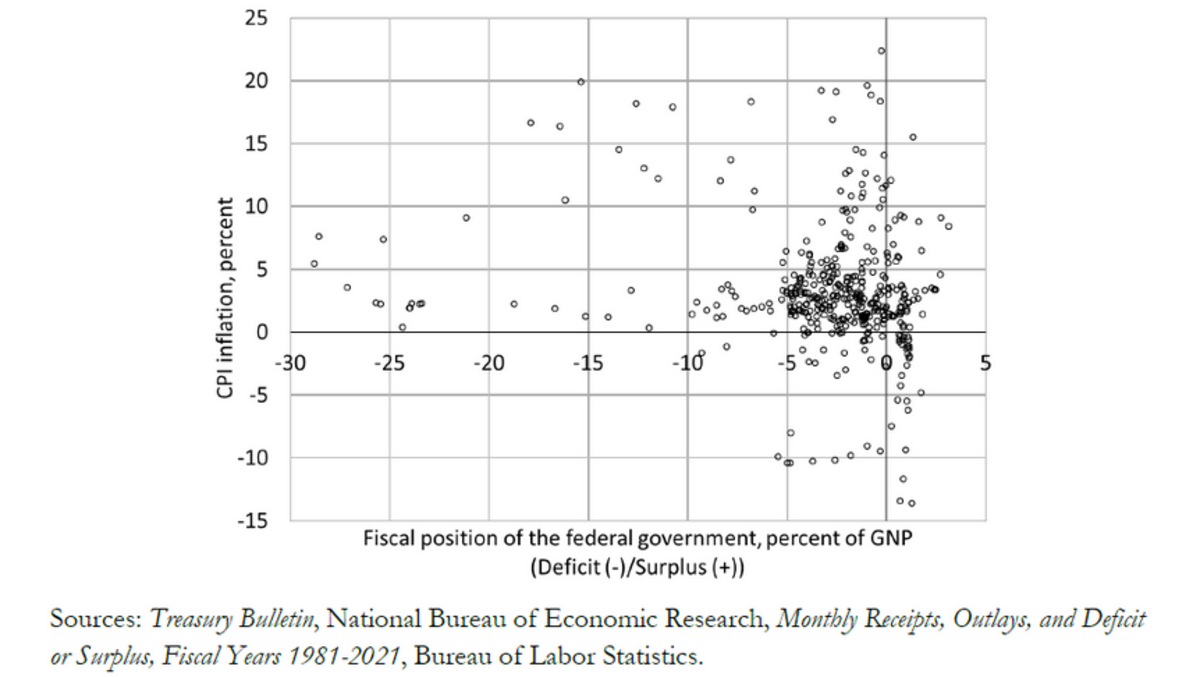

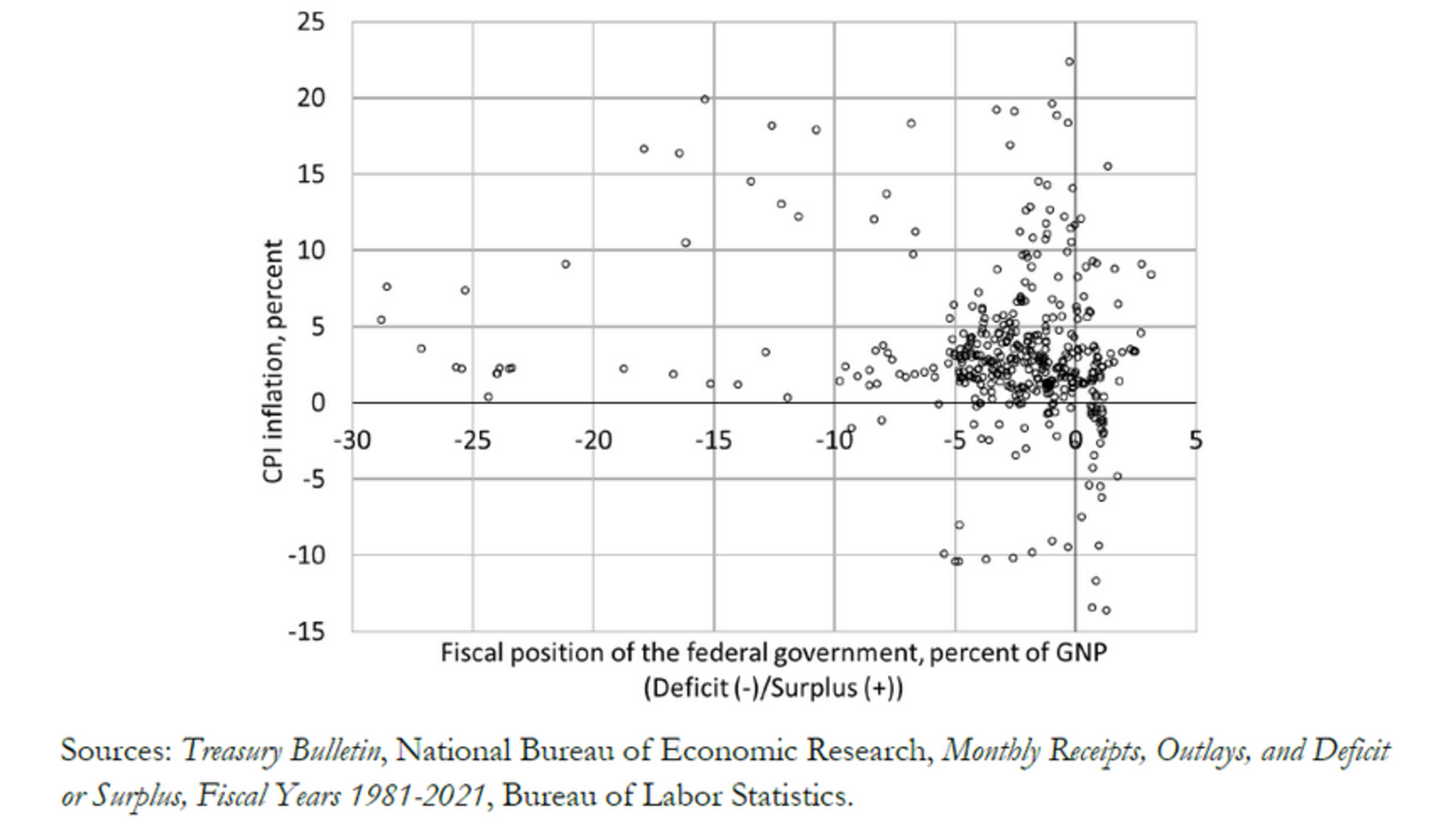

Une critique également souvent entendue se base sur le fait que les déficits publics seraient inflationnistes. Or, la MMT démontre que les déficits publics ne provoquent pas directement d'inflation, car ils n'entraînent pas une hausse automatique des taux d'intérêt. Au contraire, en augmentant les réserves bancaires, ils exercent une pression à la baisse sur les taux, sauf si la banque centrale intervient pour ajuster la liquidité. Cette perspective remet en question l'idée traditionnelle selon laquelle les déficits publics sont intrinsèquement inflationnistes. Et, comme le décrit Eric Tymoigne empiriquement, "Un simple examen des données relatives aux États-Unis montre que l'association automatique des déficits budgétaires à l'inflation n'est pas justifiée."5

Figure 1 - Politique budgétaire et inflation aux États-Unis, du 1er trimestre 1913 au 1er trimestre 2021

Agrandissement : Illustration 1

Reste alors l’accusation implicite : la MMT nierait les lois de l’économie, prétendrait résoudre tous les problèmes sociaux et écologiques par un coup de baguette monétaire, et mépriserait la nécessité de produire des richesses réelles. C’est une lecture qui ignore délibérément les garde-fous et les analyses de risque au cœur même de la MMT.

2. Ce que dit réellement la MMT : pas de magie, mais des règles différentes

Maîtrise de la monnaie en change flottant : Le cœur de la MMT repose sur un constat comptable : un État qui crée sa propre monnaie, n’emprunte pas majoritairement en devise étrangère et laisse flotter son taux de change ne peut pas faire défaut dans sa propre monnaie6. Il peut toujours effectuer ses paiements, car il est le créateur de l’unité de compte utilisée pour émettre ses titres.

La monnaie comme construction fiscale : La monnaie n’est pas un objet neutre ou naturel : c’est une créance sur l’État7. Ce qui donne sa valeur à une monnaie, c’est que l’État exige son usage pour s’acquitter des impôts. Cette obligation fiscale est le fondement de la demande de monnaie. Dès lors, le cycle budgétaire de l’État n’est pas taxer pour dépenser (comme un ménage), mais bien dépenser d’abord (injecter de la monnaie), taxer ensuite (retirer de la monnaie). Les dépenses publiques injectent de la monnaie dans l’économie ; les impôts permettent de la retirer.

La vraie limite : le plein emploi, pas le financement : Contrairement à la vision orthodoxe, la MMT situe les limites de la dépense publique non pas dans la capacité de financement de l’État, mais dans les capacités de production réelles de l’économie. L'inflation n'est pas une limite en soi, mais un signal indiquant que la demande excède l'offre de biens et services disponibles. La question cruciale n'est donc pas de savoir si l'État peut se financer, mais si l'économie peut produire suffisamment pour répondre à la demande induite par ses dépenses. Les contraintes sont donc de nature réelle : disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, accès aux matières premières, niveau technologique, capacité des infrastructures. Tant que des ressources restent sous-utilisées – chômage, capacités industrielles inexploitées – l'État a la capacité, et même le devoir, de les mobiliser par le biais de dépenses publiques, sans être entravé par des considérations de financement nominal. La création monétaire, dans ce contexte, permet de mettre ces ressources au service des objectifs économiques et sociaux, mais elle ne saurait résoudre des problèmes structurels comme les pénuries de ressources ou les goulots d'étranglement technologiques.

Un autre rôle pour les impôts et les titres d’État: Dans la perspective de la MMT, les impôts et les titres de l’État jouent des rôles bien distincts du financement de la dépense publique. Les impôts ne servent pas à financer l’État, mais plutôt à gérer la demande de monnaie, à asseoir la légitimité de la monnaie nationale, à redistribuer les richesses et à influencer les comportements économiques par la modification des incitations (par exemple, une taxe carbone pour favoriser la transition énergétique). Quant aux titres de l’État, ils ne sont pas nécessaires au financement de l’État souverain ; leur rôle principal est d'offrir un placement sûr au secteur privé et de contribuer à la régulation des taux d'intérêt8.

3. La critique de « l’argent magique » : une arme idéologique

Dès lors, la critique de « l’argent magique » ne vise pas tant à corriger une erreur économique qu’à imposer une vision idéologique néolibérale ou austéritaire. En amalgamant la MMT à une irresponsabilité budgétaire, elle permet d’écarter sans discussion la question du rôle de la dépense publique dans le plein emploi, la transition écologique ou la relance économique.

Un procès d’intention : La MMT considère l'inflation comme un signal important indiquant une potentielle surchauffe de l'économie, mais souligne que la limite fondamentale aux dépenses publiques est le plein emploi des ressources, incluant la main-d’œuvre, le capital, et les matières premières. Pour gérer la demande et prévenir une inflation excessive, la MMT propose des outils de régulation tels qu'une politique fiscale flexible visant à ajuster la demande de monnaie, et une garantie d'emploi (Job Guarantee) pour absorber la main-d’œuvre disponible et servir de tampon contre les pressions inflationnistes. La garantie d'emploi vise à maintenir un équilibre entre demande et offre de travail, contribuant à une meilleure stabilité des prix.

L’analogie ménagère : un contresens dangereux: Comparer le budget d’un État à celui d’un ménage revient à ignorer une distinction fondamentale : un ménage est utilisateur de la monnaie ; l’État en est le créateur. Un ménage doit d’abord gagner de l’argent avant de le dépenser. L’État, lui, crée la monnaie en dépensant. Assimiler les deux, c’est entretenir la confusion, justifier des restrictions injustifiées et, in fine, renoncer à utiliser pleinement les leviers de la politique publique pour le bien commun.

4. Ce que la MMT invite réellement à débattre

Plutôt que de rejeter la MMT à coups de slogans simplistes, il serait bien plus utile de s’emparer des vraies questions qu’elle soulève. La première, sans doute la plus délicate, concerne l’évaluation des capacités réelles d’une économie. Comment mesurer, avec un minimum de rigueur, jusqu’où l’on peut mobiliser les ressources disponibles sans déclencher d’inflation excessive ? Peut-on anticiper les goulets d’étranglement productifs sans sombrer dans l’arbitraire ou la frilosité ? La MMT, qui fixe comme limite réelle le plein emploi et non un seuil comptable de déficit, nous pousse à repenser nos indicateurs de soutenabilité.

Elle interroge aussi le rôle des institutions dans la conduite de la politique monétaire et budgétaire. Si la création monétaire est un outil de souveraineté, alors sa gouvernance ne peut être laissée à une technocratie indépendante. La question devient alors : comment garantir un pilotage démocratique, transparent et responsable de ces leviers, sans tomber dans le court-termisme électoral ou la capture par des intérêts privés ? Contrairement aux fantasmes sur une monnaie “entre les mains des populistes”, la MMT invite à une prise en charge collective, informée et délibérative de la politique économique.

Elle remet également au centre du débat une question fondamentale : à quoi doit servir la dépense publique ? Plutôt que de se demander si l’on “peut” financer la transition écologique, les services publics ou la réduction des inégalités, la MMT nous amène à nous interroger sur les priorités réelles d’une société disposant de son autonomie monétaire. Qui décide de l’allocation des ressources ? Sur quels critères ? Par quelles institutions ?

Enfin, la MMT force à regarder en face les limites structurelles des États qui ne contrôlent pas leur monnaie, notamment dans le Sud global, où de nombreux États sont dépendants de devises étrangères et de créanciers extérieurs, ce qui rend leur marge de manœuvre encore plus étroite. C’est donc une invitation à penser une architecture monétaire et financière plus cohérente avec les besoins démocratiques et sociaux des peuples.

Conclusion : une critique qui évite le fond

La formule « argent magique » est pratique : elle disqualifie sans avoir à répondre. Mais elle évite précisément la question centrale posée par la MMT : que peut faire un État qui maîtrise sa monnaie avec les ressources dont il dispose, et pour quels objectifs ? Cette théorie ne nie ni les contraintes économiques, ni les responsabilités politiques. Elle rappelle simplement que la monnaie est un outil puissant, pas une ressource rare pour son créateur, et que l’austérité budgétaire n’est pas une fatalité économique mais un choix politique aux conséquences réelles et souvent douloureuses.

Il est donc urgent de sortir des slogans, et de débattre sérieusement des moyens d’agir pour le bien commun, en s'appuyant sur une compréhension lucide des mécanismes monétaires.

Notes

- Margaret Thatcher, discours du 14 mai 1983 à Cheltenham : « There is no such thing as public money; there is only taxpayers’ money. »

- Voir cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Xb-SbBJe_Iw

- Lors d’un podcast en avril 2025, Elon Musk a qualifié les systèmes du Trésor américain d’« ordinateurs à argent magique », soulignant leur capacité à créer de l’argent « à partir de rien ». Bien qu’il exprimait une inquiétude sur le manque de contrôle démocratique, cette remarque confirme, sans en avoir l’intention, un constat central de la MMT : la monnaie est bien créée ex nihilo par simple écriture comptable.

- Sur l’analyse par la MMT de l’hyperinflation de Weimar, voir cet article : https://mmt-france.org/2021/08/22/lhyperinflation-de-la-republique-de-weimar-sous-loptique-de-la-theorie-monetaire-moderne/

- Voir cet article : https://mmt-france.org/2022/03/21/la-mmt-sur-les-politiques-budgetaires-et-monetaires-preuves-theorie-et-pratique/

- Voir cet article par Warren Mosler : https://mmt-france.org/2021/11/01/soft-currency-economics-3-la-monnaie-fiat-le-mythe-du-multiplicateur-monetaire/

- Cette thèse, appelée « chartalisme », a été développée dès 1905 par Georg Friedrich Knapp dans The State Theory of Money. Elle est au fondement de la MMT.

- Étant précisé que ce rôle disparaît lorsque la banque centrale rémunère les réserves excédentaires, ce qui est la cas de la Fed et de la BCE.