Les soldes financiers sectoriels (également appelés balances sectorielles), sont un cadre d'analyse macroéconomique des économies nationales, qui a été développé principalement par l'économiste britannique Wynne Godley.

Ce cadre découle directement du simple constat qu’il n’y a pas d’acheteur sans vendeur, et réciproquement, que la dépense des uns est le revenu des autres et que, comme le montre clairement la macro-comptabilité au niveau agrégé, les soldes de chacun des 3 principaux secteurs (secteur public, secteur privé domestique et secteur étranger) s’annulent les uns par les autres.

Ainsi, chaque dépense publique entraîne la constitution d'une épargne privée du même montant. Et lorsque les impôts sont payés, le phénomène inverse se produit, donc une diminution de l'épargne privée et une augmentation des recettes publiques, c'est-à-dire une diminution du déficit public. A chaque fois que l’État dépense plus qu'il ne taxe, il augmente son déficit, ainsi que l'épargne du secteur privé.

Cette approche est utilisée par les économistes de la Théorie Monétaire Moderne (MMT) pour illustrer la relation entre les déficits budgétaires publics et l'épargne privée. Le graphe qui en découle, présentant l'effet-miroir parfait entre les secteurs, est souvent l'élément déclencheur de l'intérêt que les personnes peuvent porter à la MMT. Il montre, en effet, d'une manière évidente, que l'ensemble des secteurs ne peut être en excédent en même temps, et que, pour que le secteur privé (somme des secteurs domestique et étranger) soit en excédent, le secteur public doit être en déficit, sauf au cours des rares périodes où le secteur privé se finance seul. Dit autrement, pour que le secteur privé puisse disposer d'une épargne nette, le secteur public doit dépenser plus qu'il ne perçoit de recettes.

Ainsi, lorsque l’État dépense 100 et encaisse 80, donc présente un déficit de 20, le secteur privé bénéficie d'une épargne nette de 20.

L'analyse des soldes sectoriels indique qu'en termes de comptabilité, il s'ensuit que les déficits budgétaires de l’État ajoutent des actifs financiers nets au secteur privé. En effet, un déficit budgétaire signifie qu'un État a déposé plus d'argent sur des comptes bancaires privés qu'il n'en a retiré en impôts. Un excédent budgétaire signifie le contraire : au total, l’État a retiré plus d'argent des comptes bancaires privés par le biais des impôts qu'il n'en a remis par le biais des dépenses. Par conséquent, les déficits budgétaires, par définition, équivalent à l’ajout d’actifs financiers nets au secteur privé, alors que les excédents budgétaires suppriment des actifs financiers nets du secteur privé.

Cette approche est éclairante lorsqu'on prend bien en considération le fait qu'un État qui dispose de sa propre devise, qui en est donc le monopoliste, ne peut faire défaut. Toutefois, elle s'applique également aux États financièrement contraints, comme les pays de l'Eurozone, mais en prenant en considération le fait que leur déficit est limité et que, sauf si la BCE décide de garantir leurs titres, ils peuvent faire défaut.

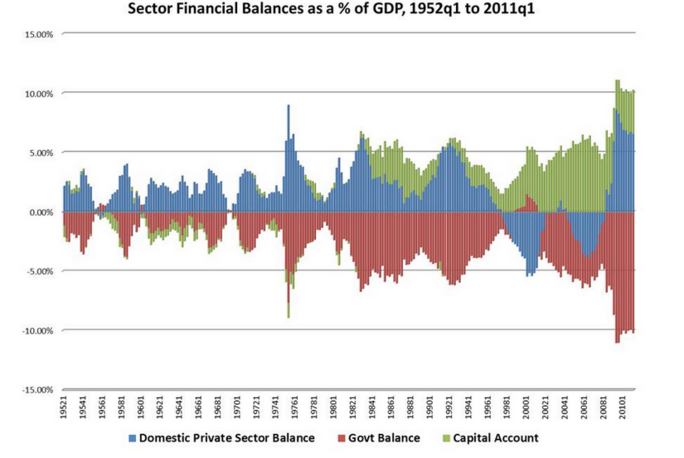

Cette relation repose sur une des rares identités qui, en économie, est toujours vérifiée. Il s'agit d'un équilibre comptable, qui montre que la somme de l’ensemble des secteurs égale zéro, et qui se vérifie dans tous les pays. Il apparaît d'une manière évidente, notamment lorsque l'on observe les graphiques qui réunissent les trois secteurs, comme ci-dessous pour la France, sur la base des données de l'INSEE :

Agrandissement : Illustration 1

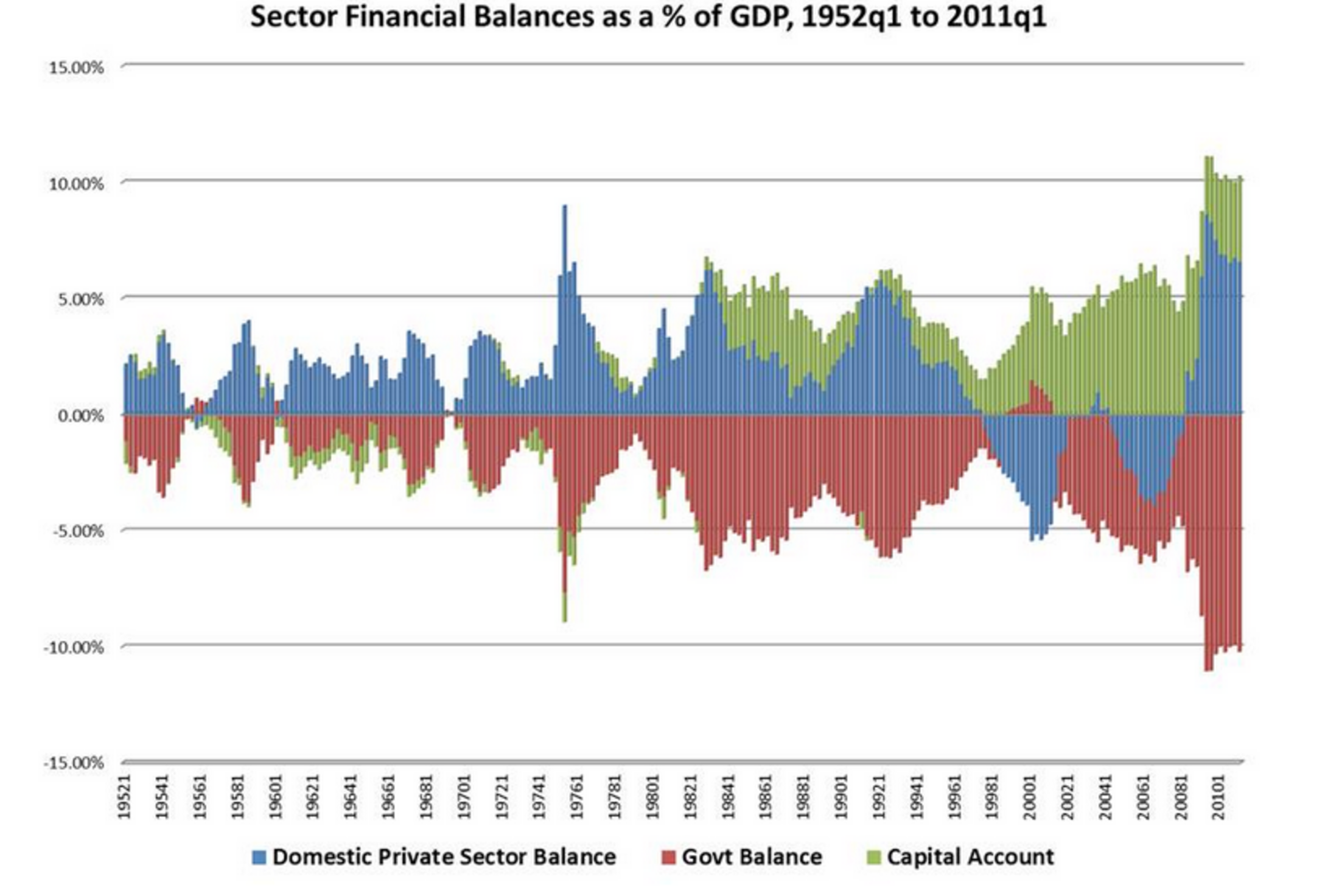

Et cette relation se vérifie dans tous les pays. Le graphe suivant concerne les USA :

Agrandissement : Illustration 2

Note : dans ce graphe, le secteur sous la rubrique "Capital Account ", donc le "compte de capital", représente la valeur des biens réels figurant dans la balance commerciale, contrepartie du "compte courant" qui enregistre la valeur financière de ces biens. Dans ce cadre, l'un ou l'autre peut être utilisé, mais avec un signe opposé.

Pourquoi cette approche est-elle si peu utilisée ?

L'évidence qui se dégage des soldes sectoriels conduit naturellement à la question de savoir pourquoi les économistes utilisent si peu cette approche. Cette question, qui peut recevoir plusieurs réponses, est d'autant plus légitime lorsque l'on sait que Wynne Godley est reconnu comme l'un des rares économistes à avoir prédit la nature de la Grande Récession de la fin des années 2000, bien à l'avance, à l'aide d'un modèle utilisant cette approche. Voici une liste, non exhaustive, des réponses que l'on peut apporter à cette question :

- La comptabilité est mal connue par les économistes, et donc peu utilisée. Considérée comme un art mineur, incapable de prendre en considération le comportement des agents, elle n'est pas prise au sérieux, mais dans l'ignorance du fait que, la monnaie, c'est de la comptabilité. Et ceci rejoint le fait que beaucoup d'économistes considèrent que la macroéconomie est strictement une dérivation de la microéconomie et qu'elle n'apporte pas de valeur ajoutée à la compréhension de la réalité.

- Pour les tenants de la pensée dominante, l’État serait un mauvais gestionnaire. De plus, il doit être considéré comme un agent économique comparable aux autres. Il ne doit donc pas être en déficit permanent.

- La monnaie est considérée par la pensée dominante comme une variable neutre n’ayant pas d’effet significatif sur l’économie réelle, ne servant que d’unité de mesure. Et, parce qu'elle est insuffisamment enseignée, son fonctionnement est mal compris.

Quelques réserves...

Il est toutefois important de noter que les soldes sectoriels, parce qu'ils sont d'inspiration post-keynésienne, doivent être utilisés avec certaines réserves. En effet :

- Ils ne font pas de distinction entre les flux financiers réalisés en devise nationale ou bien en devises étrangères.

- Ils sont fondés sur les flux financiers, mais ne prennent pas en considération les flux de richesse réelle. Les exportations sont vues en termes d'augmentation d'épargne, mais pas en termes de leur contrepartie, qui est en fait une perte de production réelle, et réciproquement en ce qui concerne les importations. Pourtant, dans la vision MMT, les importations sont considérées comme un accroissement de la richesse réelle du pays, et les exportations comme une diminution de cette richesse.

Mais ces réserves et ces limites maintiennent totalement intact l'intérêt des soldes sectoriels pour montrer, d'une manière claire et évidente, le rôle du déficit public, qui, lorsque le secteur privé à lui seul ne peut se financer lui-même, ce qui est le cas la plupart du temps, constitue l'épargne financière nette des agents du secteur privé, la dette publique représentant, quant à elle, leur richesse financière nette.

Conclusion : il est urgent de revoir les programmes d'enseignement

L'absence quasi-totale de l'utilisation des soldes sectoriels dans les études économiques permet de considérer qu'il ne fait aucun doute que les programmes d'enseignement de l'économie monétaire, aussi bien au lycée qu'à l'université, sont fortement influencés par la pensée néolibérale dominante. Certains enseignants le reconnaissent expressément, à charge par eux d'adapter leur programme, mais ce que beaucoup n'osent pas, dans la crainte d'être mal notés. Il en découle très souvent l'idée selon laquelle le déficit public mène inexorablement à une perte de confiance dans la monnaie et à de l'inflation.

Il est donc urgent de revoir les programmes d'enseignement, de déchirer ce "voile" que représenterait la monnaie, qui ne serait qu'un vulgaire instrument pour faciliter les échanges, voile qui en réalité aveugle les esprits. Il s'agirait de contredire explicitement les économistes néoclassiques, victimes de l'illusion monétaire, qui font du postulat de la neutralité de la monnaie la clé de voûte de leur corpus théorique et de toutes les inepties qui en découlent quant à l'action de l’État. Comme le souligne un enseignant de SES, cela permettrait sans doute d'envisager plus sereinement "une transition de l'école actuelle au service de la reproduction sociale et du marché à l'école au service de la République et de l'émancipation du citoyen".

La reconnaissance des évidences qui émergent de l'observation et de l'analyse du système monétaire à travers les soldes sectoriels mettrait sans doute un terme aux stupides débats que nous connaissons actuellement sur le déficit et la dette publics, ainsi qu'aux discours catastrophistes totalement infondés qui abondent, même chez des personnalités dont on pourrait attendre une certaine expertise économique, comme le premier Président de la Cour des Comptes ou le Gouverneur de la Banque de France. Mais s'agit-il vraiment d'ignorance ? Ou bien ces personnages ne sont-ils plutôt les otages de cette idéologie néolibérale destructrice, qui continue de nous infliger tant de dommages ?