Mission parlementaire : Apprentissage de la lecture[1]

Audition de Roland Goigoux à l’Assemblée nationale[2]

Compte-rendu des réponses apportées par Roland Goigoux aux questions des rapporteurs de la mission parlementaire : Annie Genevard, députée Les Républicains, et Fabrice Le Vigoureux, député Renaissance (08/11/2023)

Première partie : l’état des lieux

1. Quel regard portez-vous sur les résultats des élèves français en lecture aux différentes évaluations et classements internationaux, et sur leur évolution ? Quelles raisons pourraient, selon vous, expliquer les moins bons résultats de la France par rapport aux autres États européens ?

- Au CP

Nous ne disposons pas d’évaluations internationales comparatives à la fin du cours préparatoire comme c’est le cas au cours moyen. Cela n’aurait guère de sens en raison de la disparité des caractéristiques orthographiques des différentes langues, plus ou moins transparentes. À sept ans, les petits ibériques, par exemple, sont en avance de plusieurs mois sur les élèves français car les correspondances entre lettres et sons sont plus régulières en espagnol et donc plus faciles à maitriser. Ces différences ne dépendent pas des méthodes d’enseignement.

Il n’y a aucune raison de tenir un discours alarmiste sur le niveau de nos élèves à la fin du CP. Le ministère français de l’Éducation nationale (MEN) lui-même juge que 83 % des élèves maitrisent suffisamment les bases, par exemple « décoder phrases et textes » au début du CE1[3]. Les résultats aux évaluations nationales sont stables, égaux en 2022 à ceux de 2019. Il est important de noter qu’à la fin du CP l'évaluation est principalement centrée sur le décodage, les phrases et les textes proposés étant rudimentaires du point de vue sémantique. Ainsi, il suffit de savoir déchiffrer et parler français pour obtenir une bonne note.

Cependant, un résultat mérite l’attention de la mission parlementaire : la DEPP indique que seulement 75 % des élèves encodent de manière satisfaisante au début du CE1, avec une baisse significative de cette performance. L’enseignement de l’encodage (écriture) aurait-il été négligé en classe au profit de celui du décodage (lecture) ? Cela pourrait être une piste pour améliorer les performances car les recherches internationales montrent que l’apprentissage de l’écriture est vecteur le plus puissant pour maîtriser le code alphabétique. Survaloriser la lecture au détriment de l’écriture, comme l’a fait le MEN depuis cinq ans, est une erreur.

- Au CM1

Les comparaisons internationales commencent à 10 ans avec PIRLS. Elles portent sur la compréhension de textes écrits variés, en lecture silencieuse, objectif prioritaire de l’école primaire. Que retenir des résultats ?

- Ceux de la France sont moyens, à l’image générale de ceux de notre école, mais aucun problème spécifique n’est observé en lecture.

- Ils sont stables depuis 10 ans et la DEPP[4] confirme qu’il n’y a « pas de différence significative avec ceux de 2011 ». Il ne faut pas croire les rumeurs, les faits sont là.

- 6 % de nos élèves sont jugés très faibles contre 5 % dans l’UE (ce sont eux qui grossiront plus tard la population adulte illettrée[5]) : la différence est minime. En revanche, la France compte 22 % d’élèves faibles contre 17 % dans l’UE ; ce sont ces élèves faibles qui tirent la moyenne vers le bas.

- Le constat le plus marquant est celui du déterminisme sociologique : la France est l’un des pays qui reproduit le plus fortement les inégalités sociales.

Le poids du contexte social est d’autant plus important en lecture que les compétences requises pour comprendre vont bien au-delà du déchiffrage. Pour comprendre un texte écrit, les élèves doivent aussi disposer de vocabulaire, de connaissances encyclopédiques (connaitre ce dont parlent les textes) et de compétences stratégiques de régulation de leur activité de lecture (en fonction de leurs buts). Ils doivent être capables de raisonner sur l’implicite du texte en mobilisant leurs propres connaissances. Autant de compétences inégalement développées selon les contextes sociaux et les pratiques éducatives.

Les difficultés de compréhension révélées par PIRLS ne sont pas identifiées plus tôt, à 7 ou 8 ans par exemple, parce que les évaluations nationales, centrées sur le décodage, reposent sur des textes très simples. Lorsque la complexité des textes augmente, les différences de compétences autres que le déchiffrage deviennent évidentes, créant un fossé dans les performances à 10 ans.

La recherche montre que les pratiques pédagogiques délaissant l’enseignement des compétences évaluées (et les laissant ainsi à la charge de l’environnement éducatif extrascolaire de l’enfant) contribuent à la reproduction des inégalités d’apprentissage. Celles qui font l’inverse les réduisent. Les inégalités se perpétuent si l’école délègue aux familles une part du travail qui lui incombe : PIRLS évalue des compétences trop peu enseignées à l’école. La mission parlementaire ne peut ignorer cette réalité.

- Au CM2

La France dispose d’un excellent outil d’évaluation de la compréhension en lecture au sein du dispositif CEDRE, cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillon. Piloté par la DEPP, il est plus fiable que les évaluations nationales sur le plan méthodologique. Réalisé à la fin du CM2[6], il permet des comparaisons allant de 2003 à 2021. Ses conclusions sont nettes : les résultats en lecture sont stables entre 2003 à 2015 et s’améliorent entre 2015 et 2021. Ce bilan concorde avec celui des évaluations nationales : en français, les performances des élèves à l’entrée en 6e en 2022 étaient supérieures à celles de 2017[7]. Ces données fiables, produites par notre haute administration, peuvent éclairer la mission parlementaire.

Selon les normes retenues par CEDRE, les deux tiers des élèves sont considérés comme de bons lecteurs. Cependant, la dispersion des scores augmente et les écarts se creusent entre les élèves de l’Éducation prioritaire et les autres. Les performances sont fortement corrélées à l’IPS, indice de position sociale.

- En résumé

Les résultats des échantillons représentatifs des évaluations nationales et des évaluations internationales permettent d’affirmer qu’il n’y a pas de crise de la lecture ni de de baisse de niveau en France mais que les inégalités sociales d’apprentissage se creusent malgré les efforts déployés.

Pourquoi colporter l’idée fausse d’une dégradation et d’une déroute en lecture ? On ne peut fonder de nouvelles prescriptions au CP sur cette base alarmiste.

2. Vous insistez sur l’importance de la compréhension tout au long du processus d’apprentissage quand d’autres spécialistes insistent sur la nécessité de commencer par un décodage exclusif. Pourriez-vous nous éclairer sur ces deux points de vue et étayer votre position?

L’enseignement de la lecture ne commence pas au CP mais en maternelle. Négliger cette première étape et ne pas harmoniser leurs objectifs constitue une erreur. C’est à l’école maternelle que les élèves découvrent le principe alphabétique, font leurs premiers essais d’écriture, se familiarisent avec la langue et la culture écrite. Les membres du CSEN qui font table rase de ces acquisitions se fourvoient.

Nous l’avons dit, la compréhension des textes lus ou entendus requiert diverses compétences que l’école doit toutes enseigner pour espérer jouer un rôle compensatoire. Elle doit le faire de manière précoce et continue (cycles 1, 2 et 3) compte tenu de l’ampleur des besoins.

Contrairement à l’oral qui est ancré dans une situation en présence des interlocuteurs, l’écrit est traité par le lecteur en l’absence de l’auteur (et des informations délivrées par sa voix, son regard, ses mimiques, ses gestes) et de la situation de référence. C’est un langage de la distanciation, physique, intellectuelle et émotionnelle. Il ne s’agit plus d'un langage en situation mais d’un langage d’évocation qui doit se suffire à lui-même pour être compréhensible. Ce langage, si différent de l’oral conversationnel, peut sembler étrange, voire étranger, à certains élèves peu familiers de la culture scolaire écrite. Il n’a ni la même organisation d’ensemble, ni la même syntaxe, ni le même vocabulaire. C’est pourquoi le programme de l’école maternelle prône un intense travail d’acculturation à l’écrit.

La recherche internationale soutient cette orientation en montrant l’impact positif d’un enseignement précoce de la compréhension des textes et de familiarisation avec la langue écrite basé sur des textes lus à haute voix par les adultes. Le désaccord que vous évoquez dans votre question se limite donc au CP et au CE1, mais pas avant. Certains chercheurs français (des psychologues et non des linguistes) minimisent, en effet, les différences entre la langue orale et la langue écrite suggérant que la maitrise de l’oral serait suffisante pour comprendre les textes, une fois le déchiffrage maitrisé. Nos propres résultats de recherche ne vont pas dans ce sens[8]. Un énoncé écrit oralisé reste de l’écrit avec ses caractéristiques textuelles, syntaxiques et lexicales spécifiques, il n’est pas de l’oral. Il pose des problèmes particuliers qui nécessitent enseignement explicite et structuré de la compréhension, comme le reconnaît le CSEN[9].

Il semble néfaste, pour les enfants issus de milieux sociaux défavorisés, d’interrompre pendant deux ans (CP et CE1) le travail amorcé au cours des trois années d’école maternelle. Il serait préférable de poursuivre le travail sur la compréhension des textes écrits en parallèle de celui du code. Nous sommes en désaccord avec les cognitivistes qui reportent cet enseignement au cours élémentaire. Méconnaissant la réalité des classes, ils craignent que les maitres se fourvoient en enseignant le déchiffrage sur des supports textuels inadaptés. En différant le travail sur la compréhension, faute d'imaginer des activités distinctes, à des moments distincts, sur des supports distincts pour le décodage et la compréhension, ils privent les élèves d'occasions d'apprendre le lexique et la syntaxe de l’écrit, déterminants pour la compréhension des textes. Notre position est conforme au programme en vigueur, celui de 2015, qui précise que l’enseignement de la compréhension ne doit pas être interrompu mais doit s’exercer sur d’autres supports que ceux utilisés pour étudier le code alphabétique.

3. Vous semblez contester le fait que l’interprétation des évaluations nationales insiste beaucoup, depuis quelques années, sur la fluence. Pour quelle raison ce critère n’est-il pas pertinent selon vous ? Quels sont ceux qui vous semblent plus révélateurs et significatifs ?

La mission parlementaire attache beaucoup d’importance aux données issues des évaluations de la vitesse de la lecture à haute voix. Ces données sont sujettes à controverse et contribuent à une vision alarmiste de l’état de l’école. Elles doivent être examinées avec précaution pour éviter tout malentendu.

- Le choix des seuils

En 2021, un test de fluence a été ajouté aux évaluations nationales à l’entrée en 6e : les professeurs ont compté le nombre de mots correctement lus à haute voix par leurs élèves en une minute. Le seuil de maitrise était fixé à 120 mots par minute (50 mots à la fin du CP, 70 à la fin du CE1, 90 à la fin du CE2) par la DGESCO. Ce seuil ne fut atteint que par 53 % des élèves : on fit sonner le tocsin.

Le résultat a été confirmé en 2022 : 56 % des élèves seulement dépassaient le seuil, 29 % se situaient entre 90 et 120 mots, 15 % prononçaient moins de 90 mots à l’entrée en 6e. Si la moitié des élèves ne décodait pas correctement à la fin de l’école élémentaire, on pouvait légitimement conclure au fiasco du système scolaire.

Quelle est cependant la pertinence des seuils fixés par le ministère ? Sont-ils établis sur des critères scientifiques ou servent-ils plutôt une stratégie de gouvernance visant à alerter la société ? Les élèves dont les performances se situent entre 90 et 120 mots à l’entrée en 6e sont-ils vraiment de « mauvais » lecteurs ?

Pour nous, comme pour les spécialistes de la DEPP, le seuil retenu pour définir « l’insuffisance » est mal défini. Dès le cours préparatoire, la DEPP déroge aux critères établis par la DGESCO[10] pour définir les seuils de maitrise. Au CP, par exemple, elle fixe à 30 mots[11] le seuil de « maitrise suffisante » (appelé seuil n° 2) écartant ainsi l’objectif de 50 mots défini par la DGESCO. Cette manière de faire lui permet d’identifier 27 % d’élèves de CE1 dont la fluence est jugée insuffisante. Si la DEPP avait suivi les normes de la DGESCO, ce chiffre aurait dépassé les 70 % !

Les normes évaluatives appliquées à l’entrée en CE1 diffèrent de celles retenues pour l’entrée en 6e, ce qui influe sur les taux de réussite et sur la communication politique qui en découle.

- La définition de seuils critiques et d’alerte

Le choix de la DEPP pour le CP est pertinent du point de vue scientifique car il établit un seuil critique, c’est-à-dire le niveau minimal à atteindre pour que la suite des apprentissages ne soit pas compromise. Ce seuil fonctionne aussi comme une alerte destinée à inciter les enseignants à remédier sans attendre aux difficultés et à différencier leur pédagogie[12]. Cette mise en alerte serait pertinente aussi à l’entrée en 6e.

Dans la plupart des évaluations nationales de l’école élémentaire, les seuils de réussite sont fixés selon cette logique pour permettre aux enseignants d’identifier les élèves nécessitant une attention particulière. . Ils aboutissent généralement à l’identification du quart ou du cinquième d’une population d’élèves, ensemble lui-même subdivisé en deux sous-groupes (aux seuils n° 1 et n° 2) plus ou moins en difficulté.

Pourquoi, dès lors, avoir choisi une autre logique en fixant un seuil (120 mots) voisin des moyennes nationales en 6e : 126 mots en 2022, 123 mots en 2021[13] ? En procédant ainsi, il est inévitable que la moitié d’une population scolaire[14] (47 % en 2021) apparaisse en difficulté.

Si la logique adoptée par la DEPP au CE1 avait prévalu à l’entrée en 6e, les résultats communiqués auraient été meilleurs et les commentaires destinés à l’opinion publique auraient pris une tournure différente. Un seuil établi à 90 mots au lieu de 120, aurait, par exemple, attiré l’attention sur les 16 % d’élèves en réelle difficulté de lecture à l’entrée au collège (8 % dans les quartiers favorisés) et aurait obligé celui-ci à mettre en place une réponse adaptée.

Notons pour terminer que les garçons sont plus en difficulté que les filles (18,5 contre 13,5 % au seuil de 90 mots) alors qu’ils ont bénéficié des mêmes méthodes d’enseignement et des mêmes manuels au CP !

- La survalorisation de l’évaluation de la fluence

La récente survalorisation du test de fluence présente plusieurs inconvénients.

Elle tend à sous-estimer le principal objectif de l’enseignement de la lecture à l’école élémentaire à savoir la compréhension de textes en lecture autonome silencieuse. Bien que les compétences minimales de déchiffrage soient indéniablement des conditions nécessaires à la compréhension, elles ne sont pas suffisantes comme nous l’avons exposé plus haut.

Depuis 5 ans, la fluence est présentée aux enseignants comme une nouvelle panacée : cibler une compétence clé (l’automatisation du décodage), l’associer à un test facile d’utilisation (compter un nombre de mots lus en une minute) et laisser entendre qu’un atelier de fluence (lectures répétées du même texte court) peut remédier au problème. Hélas, la littérature de recherche démontre que ça n’est pas aussi simple, ni efficace que prévu[15]. En France, une seule recherche de grande ampleur (21 collèges de 4 académies) a été conduite en respectant les exigences méthodologiques[16] proposées par le Conseil Scientifique de l’Éducation nationale (CSEN). Cette expérimentation avait notamment pour but de mesurer l’efficacité d’ateliers de remédiation en fluence (12 séances de 55 minutes) enrichis d’un entrainement aux inférences dans une logique modulaire (24 séances de 55 minutes). Les résultats communiqués en 2020[17] sont clairs : à niveau initial équivalent, il n’y a aucune différence entre les élèves entrainés et ceux qui ne l’ont pas été. L’étude, dirigée par plusieurs membres du CSEN, montre donc que le dispositif est inefficace, même si les personnels interrogés (principaux et enseignants) déclarent une relative satisfaction.

Notre système éducatif, autrefois piloté par l’amont de l’action (les programmes qui indiquent les contenus et les objectifs) est aujourd’hui dirigé par l’aval, c’est-à-dire par l’évaluation qui définit les compétences attendues. Les professeurs sont donc incités à enseigner ce qui sera évalué. Leitmotiv des prescriptions et des formations délivrées en circonscription, l’enseignement de la fluence est devenu une priorité, au détriment de la pédagogie de la compréhension et du lexique, ce qui est lourd de conséquences. En effet, la principale ressource des enseignants (et leur principale contrainte !), est le temps. Or, le temps d’enseignement n’est pas extensible, avec 24 heures par semaine en primaire. Si le maitre accroit le temps alloué à une activité, c’est nécessairement au détriment d’une autre. Tous les réformateurs ajoutent des activités sans jamais spécifier celles qui doivent être réduites ou supprimées. Ce sont les enseignants qui décident, à l’intérieur des grands équilibres disciplinaires. S’ils ajoutent des exercices de fluence, ils suppriment d’autres activités de lecture-compréhension, s’ils augmentent l’importance du décodage, c’est souvent au détriment de l’encodage, etc. C’est ainsi qu’ils perdent d’une main ce qu’ils gagnent de l’autre.

- Une erreur à corriger dans l’évaluation

La France a commis une autre erreur en réduisant l’évaluation de la lecture orale à deux éléments : la vitesse et la précision.

Sur le plan scientifique, un consensus international existe pour définir la fluence comme le produit de trois éléments indissociables[18] : 1° la précision de la lecture (l’exactitude de l’identification des mots), 2° sa vitesse (révélatrice du degré d’automatisation) et 3° la prosodie (mode d’expression approprié à la transmission du sens). Les chercheurs en sciences cognitives et en sciences de l’éducation estiment que l’automatisation du décodage contribue à la compréhension parce qu’elle libère des ressources attentionnelles que le lecteur met à profit pour construire le sens. La prosodie y contribue à travers la segmentation du texte, le rythme et l’intonation.

Cette définition permet de comprendre l’erreur commise par le MEN. La réduction à deux éléments affaiblit la pertinence et la valeur de l’information tirée de l’évaluation, renseignant sur le degré d’automatisation des processus de décodage des mots mais omettant des éléments de compréhension révélés par la prosodie[19]. C’est d’autant plus regrettable que la prosodie[20] est un puissant prédicteur de la qualité de la compréhension en lecture silencieuse, notamment chez les élèves du secondaire[21]. Dès que les compétences de décodage atteignent un niveau suffisant, le plus souvent au CE2, les écarts de compréhension entre les élèves s’expliquent essentiellement par des différences d’ordre linguistique, le décodage ne jouant plus qu’un rôle subsidiaire[22].

L’absence de la prosodie dans les évaluations et l’accent mis sur la vitesse dans les injonctions ministérielles ont désorienté les enseignants. Bon nombre d’entre eux ont été incité à :

- survaloriser l’entrainement de la lecture-décodage au détriment d’une pédagogie de la compréhension de l’écrit ;

- occulter le travail sur la prosodie dans toutes ses dimensions, notamment le phrasé et l’expressivité ;

- réduire la lecture à haute voix à une course contre la montre et à négliger la syntaxe et la segmentation du texte, les pauses, les marques de ponctuation et l’intonation. Ils n’ont pas été encouragés à théâtraliser la lecture à haute voix, ni à viser le plaisir de captiver un auditoire ou d’entendre sonner la langue française.

En 2019, une synthèse internationale a conclu que le choix de tests comme ceux que la France (c’est-à-dire compter le nombre de mots correctement lus par minute) était inadéquat[23]. Elle montrait, après analyse des données recueillies auprès de populations monolingues et multilingues de 11 pays, que la vitesse n’était pas un critère pertinent dès lors qu’on vise l’amélioration de la compréhension. La conclusion des chercheurs était sans appel : les responsables des systèmes éducatifs devraient abandonner cette norme et promouvoir une mesure de la fluidité qui combine précision, automaticité et prosodie. Il faut éviter de courir le risque de malentendu cognitif pour les élèves : leur laisser penser que bien lire, c’est décoder très rapidement. Rechercher une intonation juste et une lecture expressive est un bon moyen d’attirer l'attention des élèves sur la signification de ce qu’ils lisent à haute voix.

Pour revenir à votre question initiale, il serait judicieux de réduire l’importance accordée à l’évaluation de la fluence et de donner plus de place à celle de la compréhension de textes en utilisant les outils de qualité déjà disponibles tels que : CEDRE et PIRLS. Il est envisageable de former les maitres à la construction des compétences complexes requises par ce type de tests, selon une méthode proche de celle que nous avons élaborée en 2014[24].

Si le MEN souhaite exploiter l’évaluation de la fluence, il devrait proposer des outils qui couvrent les trois dimensions, même si la prosodie est plus complexe à mesurer que les deux autres. Il pourrait, par exemple, s’inspirer de « l’Échelle Multi-Dimensionnelle de Fluence » de nos collègues grenobloises Godde, Bosse et Bailly[25] qui ont adapté l’échelle de Rasinski.

- Conclusion de la première partie

Un consensus scientifique existe : tous les chercheurs s’accordent pour reconnaitre l’influence de la qualité du décodage des mots sur la compréhension des textes. Insuffisamment automatisé, le décodage représente une opération coûteuse qui prive les élèves d’une part de leurs ressources attentionnelles au détriment des traitements cognitifs de haut niveau permettant l’accès au sens. Bien que les conversions graphophonologiques soient maîtrisées par les élèves à la fin de l’école élémentaire, le décodage reste une opération trop lente pour 15 à 20 % d’entre eux. C’est pourquoi toute intervention orientée vers l’amélioration de la compréhension doit inclure un volet visant l’automatisation des procédures d’identification des mots.

Malheureusement, depuis cinq ans, le MEN a centré tous ses efforts sur cet unique volet, délaissant la pédagogie de la compréhension. Poursuivant la croisade amorcée au CP avec l’imposition d’une méthode syllabique radicale, il renforce sans cesse l’enseignement du déchiffrage laissant croire que la faiblesse de celui-ci est la principale cause des problèmes de compréhension en lecture que les évaluations internationales viennent rappeler.

Deuxième partie : le cours préparatoire, méthodes et manuels

4. Vous avez eu l’occasion d’exprimer vos désaccords avec l’approche préconisée par le CSEN dans ses publications, notamment dans le fameux « guide orange ». Pouvez-vous en énumérer quelques-uns ?

- La science comme caution

Il est légitime que la direction générale du ministère (DGESCO) suive les instructions du gouvernement. Nous ne le contestons pas, c’est le jeu du fonctionnement démocratique. Nous déplorons en revanche que la recherche scientifique soit instrumentalisée pour cautionner des orientations politiques.

Le « guide orange » n’est pas une publication du Conseil scientifique, c’est la DGESCO qui l’a rédigé en précisant qu’il avait seulement « fait l’objet d’une relecture critique de plusieurs membres du CSEN ». Le conseil plénier n’a pas été consulté et n’a pas validé le guide. Plusieurs de ses membres ont découvert le guide sur internet, après sa publication[26].

Contrairement à ce qu’il annonce en couverture, le guide n’est pas « fondé sur l’état de la recherche ». Il ne tient compte que des recherches qui vont dans le sens voulu par le ministère et ignore celles qui le contredisent ou apportent des nuances. Les auteurs du guide prennent appui sur une partie de nos propres résultats de recherche pour étayer certaines de leurs prescriptions[27] mais ils passent sous silence l’autre partie, divergente, qui les embarrasse. Ils omettent aussi les résultats des recherches internationales qui conduiraient à plus de prudence comme nous allons le montrer à présent.

- 100 % déchiffrable : une sole séchée allèche la souris

Nous sommes d’accord avec les auteurs du guide lorsqu’ils rappellent les conclusions des conférences de consensus de 2003 et 2016, par exemple celles portant sur la nécessité d’un enseignement explicite des correspondances entre lettres et sons, dès le début du CP, ou de l’adoption d’un tempo rapide de cet enseignement. En revanche, nous regrettons qu’ils minimisent la complémentarité des activités d’encodage et de décodage ainsi que le travail d’acculturation à l’écrit et de compréhension des textes entendus (oralisés par l’enseignant) dont d’autres recherches ont montré l’importance.

Nous contestons surtout leur préconisation d’une méthode syllabique radicale[28] : « la règle […] commande de ne jamais proposer des mots qui ne contiennent pas le graphème de la leçon du jour et de toutes les leçons précédentes » (p. 32). Les auteurs du guide orange en font un principe (p. 52) : il ne faut présenter aux élèves que « des textes 100 % déchiffrables ».

Ce slogan a été martelé pendant cinq ans dans toutes les formations nationales dispensées aux cadres de l’ÉN puis largement répercuté dans les circonscriptions. Des leçons-modèles étaient proposées dans le guide orange (p. 65 à 74 par exemple). Elles étaient extraites du manuel « Je lis, j’écris[29]» et reposaient sur la lecture d’énoncés juxtaposés, au lexique rare et sans cohérence textuelle. Par exemple : Lassé Issa s’assit. Il salua Ulysse (leçon 5). La sirène a sonné à l’arsenal (Leçon 8). Une sole séchée allèche la souris (Leçon 10). 100 % déchiffrable, mais avec quelles conséquences ?

La seule étude dont disposait la DGESCO pour justifier son choix n’a jamais été validée, ni publiée par une revue scientifique, car elle ne respectait aucune des exigences méthodologiques chères au CSEN, défenseur d’une éducation fondée sur la preuve (Evidence Based Education). L’auteur, le sociologue Jérôme Deauvieau, testait l’effet du manuel dans 5 classes seulement et comparait les performances d’élèves en fin d’année scolaire sans avoir pris soin de les évaluer au début !

Franck Ramus, directeur de recherches au CNRS et membre du CSEN, reconnait que cette méthode n’est qu’une option parmi d’autres également recommandables. Il ajoute, non sans un certain cynisme, qu’il s’agit bien d’un choix politique : « au sein des pratiques compatibles [avec les données scientifiques] le ministère a fait son choix d’en recommander une particulière. C’est son droit le plus strict[30]».

Si d’autres approches didactiques étaient fondées, pourquoi les discréditer et imposer une méthodologie unique, caricaturale de surcroit ? Dans notre académie, un recteur comparait l’Éducation nationale à un lourd paquebot à forte inertie : il fallait, disait-il, d’amples mouvements de gouvernail pour dévier sa trajectoire de quelques degrés. Cette stratégie (pousser le bouchon très loin pour obtenir une modification minime des pratiques) nous semble contestable, notamment parce qu’elle malmène les enseignants et les fragilise aux yeux de l’opinion publique.

- Une méthode infondée sur le plan scientifique

La méthode syllabique radicale préconisée par le guide orange n’est pas fondée sur le plan scientifique. Il suffit de lire la synthèse de Castles, Rastle, et Nation, qui font autorité au plan mondial, pour le vérifier[31]. Dans ce texte qualifié de « magistral » par le président du CSEN en 2018, nos trois collègues rejettent l’interdiction de faire lire et mémoriser des mots entiers très fréquents (comme « papa » et « maman » ou des mots-outils, des prénoms, des personnages d’albums…). Elles soutiennent que « le choix judicieux d’un petit nombre de mots entiers à étudier en détails a sa place dans la salle de classe au côté de l’étude des correspondances graphophonologiques ». Elles soulignent l’importance « d’enseigner la lecture de mots très fréquents même s’ils sont difficiles à décoder ». Les auteures déconseillent de limiter l’accès des élèves à des textes entièrement déchiffrables arguant que ce choix présente de nombreux inconvénients « pour maintenir l'intérêt et la motivation des enfants à lire et atteindre les objectifs de construction du vocabulaire et des connaissances des enfants ». Elles ne préconisent pas non plus une méthode synthétique exclusivement basée sur la combinaison de graphèmes et précisent que le débat scientifique est ouvert à ce sujet : « on ne sait pas, écrivent-elles, si les approches synthétiques (qui vont des unités graphémiques aux mots) sont préférables aux approches analytiques (basées sur la décomposition de mots entiers en syllabes puis en graphèmes) ». Plusieurs membres du CSEN, dont Franck Ramus, arrivent à la même conclusion.

En 2019, le rapport du conseil scientifique consacré aux manuels de lecture en CP[32] a lui-aussi discrédité les prescriptions rigides du guide orange. Ses auteurs ont indiqué qu’au début du cours préparatoire « les enseignants doivent être attentifs à proposer à leurs élèves des supports de lecture décodables », c’est-à-dire « contenant une forte proportion de mots réguliers composés de relations graphèmes-phonèmes qui ont déjà été enseignées ». Une forte proportion, pas la totalité ! Ils ont conclu que les textes doivent être « suffisamment décodables », c’est-à-dire contenir « entre 70 et 85 % de mots intégralement décodables ». Pas 100 %. Ils ne s’opposaient pas non plus à ce que « les enseignants apprennent à leurs élèves à lire quelques mots dont tous les graphèmes n’auraient pas été préalablement étudiés ». « En l’état de nos connaissances, leur insertion dans les textes ne semble pas entraîner d’effet négatif dans la mesure où leur nombre est limité » (idem).

5. Dans la synthèse de votre étude sur l’influence des pratiques d’enseignement de la lecture et de l’écriture sur la qualité des premiers apprentissages (2016), il est écrit : « Un tempo rapide s’avère bénéfique aux apprentissages des élèves en code et en écriture. […] Les tempos les plus lents […] freinent les apprentissages des élèves, en code, bien sûr, mais aussi en écriture. » Le rapport ajoute: « Ce résultat est contre-intuitif pour bon nombre d’enseignants qui considèrent qu’il ne faut pas aller trop vite dans l’étude du code afin de ne pas pénaliser les élèves initialement peu performants. Nous montrons le contraire : lorsque ces derniers n’ont pas suffisamment d’éléments à leur disposition pour réussir à décoder les écrits proposés en classe, ils progressent moins. » Sept ans après, confirmez-vous ces analyses ? Vous paraît-il souhaitable de diffuser largement ce constat auprès des enseignants, de manière à encourager ceux qui ne suivent pas cette orientation à le faire ?

Oui, nous confirmons, même si certains professeurs pensent qu’il est préférable de progresser lentement pour ne pas submerger les élèves fragiles[33]. Or, ces derniers pâtissent d’un tempo trop lent car la combinatoire tourne à vide sur un nombre trop restreint d’unités dénuées de sens. Cela ne leur permet pas de comprendre comment elle fonctionne et à quoi elle sert. C’est un peu comme si on ne leur donnait que quelques briques de Lego pendant plusieurs semaines : ils n’auraient pas suffisamment d’éléments pour bâtir des édifices stimulants et persévérer.

Ce résultat de recherche a été largement relayé par le CSEN et la DGESCO. Les éditeurs l’ont intégré dans la planification des manuels. Une enquête publiée en 2021 montre aussi que les pratiques des maitres évoluent et que leur tempo s’accélère[34]. Bref, notre résultat sur la planification de l’étude des correspondances graphèmes-phonèmes semble avoir été pris en compte. Plutôt que de lui donner une nouvelle publicité, il serait intéressant de diffuser nos autres résultats de recherche qui sont passés sous silence.

6. Votre étude s’était concentrée sur des enseignants expérimentés. Ne peut-on penser que les résultats, en particulier en ce qui concerne l’absence d’utilisation de manuels, auraient été sensiblement différents si l’observation avait porté sur des enseignants débutants ?

Probablement, oui. Cependant ce sont bel et bien les savoir-faire des maitres expérimentés qu’il nous importait d’étudier. Ce sont eux qu’il faut prendre en compte aujourd’hui. Le ministère ne peut pas mettre en place des mesures ciblant les débutants et les imposer de manière uniforme à tous les enseignants.

Les enseignants débutants ont besoin de manuels pour enseigner et pour apprendre à le faire en se nourrissant de l’expérience accumulée par leurs ainés. Les manuels portent la trace sédimentée de cette expérience, sauf lorsqu’ils sont conçus en laboratoire sans interaction avec les professionnels. En s’appropriant des manuels de qualité, les débutants les adaptent à leurs propres manières de faire classe et s’en émancipent progressivement. C’est aussi la raison pour laquelle l’obligation d’utiliser un manuel unique peut freiner des maitres expérimentés qui savent déjà tirer le meilleur et enrichir ceux qu’ils ont testés.

7. Dans l’échantillon que vous aviez constitué pour votre étude sur les pratiques d’enseignement, 91 enseignants (soit 69 %) utilisaient des manuels, 40 n’en utilisaient pas. « Parmi les utilisateurs de manuels, 13 enseignants (soit 10 % de l’échantillon) avaient choisi une approche syllabique, 15 une approche phonique, 2 une approche quasi globale, 61 une approche intégrative » – sachant que, par « approche intégrative », vous entendez « la combinaison de l’étude explicite et systématique des correspondances graphophonologiques, l’écriture et la production de textes, la compréhension de textes et l’acculturation». Dans cette étude, vous n’avez identifié aucun effet associé aux choix des manuels. Faut-il en conclure qu’il n’y a pas de différence, pour la réussite de l’élève, entre un bon et un mauvais manuel ?

La variable “Manuel” ne permettait pas d’expliquer les différences d’efficacité parce que les usages faits par les maîtres expérimentés d’un même manuel étaient très différents. Nous l’avons vérifié en observant, enregistrant et codant plus de 3 000 heures d’enseignement de la lecture et de l’écriture[35]. Il est apparu que le temps effectivement consacré aux différentes activités proposées aux élèves était plus déterminant que le choix du manuel. Les enseignants les plus efficaces[36] étaient souvent ceux qui consacraient le plus de temps à l’écriture, indépendamment de leur « méthode ». Une professeure du Top Ten, par exemple, accordait beaucoup de soin à l’enseignement de la calligraphie, de la copie après disparition du modèle, de la dictée et elle stimulait les essais d’écriture des élèves. Ces derniers étaient encouragés à encoder eux-mêmes de multiples petits messages et des légendes qui accompagnaient leurs dessins. La maitresse les soutenait dans leurs tâtonnements et leur apportait des feed-back immédiats pour rectifier leur orthographe balbutiante. Cette manière de faire est malheureusement discréditée aujourd’hui par le guide ministériel qui limite l’encodage aux mots que les enfants ont appris à déchiffrer. Il proscrit tout essai d’écriture autonome et tout tâtonnement. Les auteurs semblent méconnaitre les recherches qui attestent la validité de ces techniques « d’écritures approchées » (cf. la conférence de consensus du CNESCO sur l’écriture et les documents ministériels d’EDUSCOL) et sont en totale contradiction sur ce point avec le programme qui régit l’école maternelle.

Bref, nos conclusions sur la variable “Manuel” sont voisines de celles du CSEN que vous rappelez dans la question suivante.

8. « La dimension la plus importante n’est […] pas le manuel mais l’enseignement dispensé, et l’expertise de celui qui le dispense», écrit le CSEN en 2019. Quel commentaire ce jugement appelle-t-il de votre part ? En quoi cette conclusion diffère-t-elle fondamentalement de la vôtre ?

Elle ne diffère pas ! Nous sommes d’accord avec le CSEN lorsqu’il rappelle « qu’on ne dispose pas aujourd’hui de données probantes qui autoriseraient une réponse scientifique ferme à la question : l’usage de certains manuels assure-t-il une meilleure réussite aux apprentissages ? » Ni quand il ajoute plus loin : « Les données disponibles ne permettent guère de conclure à l’efficacité de tel ou tel manuel pour aider les enseignants à enseigner la lecture et l’écriture à leurs élèves[37] ».

Au nom de quelle science l’État pourrait-il imposer une méthode unique ou un manuel à l’ensemble des enseignants ? Imagine-t-on un ministère de la Santé imposer un traitement à l’hydroxychloroquine au motif qu’un chercheur de renom le lui recommande ? La diversité des méthodes pédagogiques et des outils didactiques doit être reconnue, et l'autonomie des enseignants dans le choix de leurs pratiques professionnelles devrait être préservée.

Nous ne pensons pas pour autant que tous les manuels se valent. La formation continue joue un rôle essentiel en aidant les enseignants à en faire une lecture critique, à s’assurer de leur cohérence avec les acquis scientifiques consensuels et à évaluer leur adéquation avec leur culture professionnelle.

Pour notre part, nous avons consacré une part importante de notre activité de chercheur à concevoir, avec Sylvie Cèbe et notre équipe clermontoise, de nouveaux outils didactiques dont l’appropriation est vectrice de développement professionnel[38]. Nous avons cherché à comprendre ce que les enseignants font de leurs outils et ce que ces outils font aux enseignants. Lorsque les professeurs s’approprient un nouvel instrument, ils le modifient pour le mettre à leur main, et cette appropriation a un effet transformatif, elle influence et modifie leurs pratiques. Nous avons pu le vérifier dans l’enseignement de la compréhension de textes avec Narramus pour le cycle 1, Lectorino & Lectorinette pour le cycle 2, Lector & Lectrix ou Lecture DOC (lecture documentaire) pour le cycle 3 et le collège[39].

9. D’après votre expérience, quelle est l’importance de l’« effet maître » dans l’apprentissage de la lecture ?

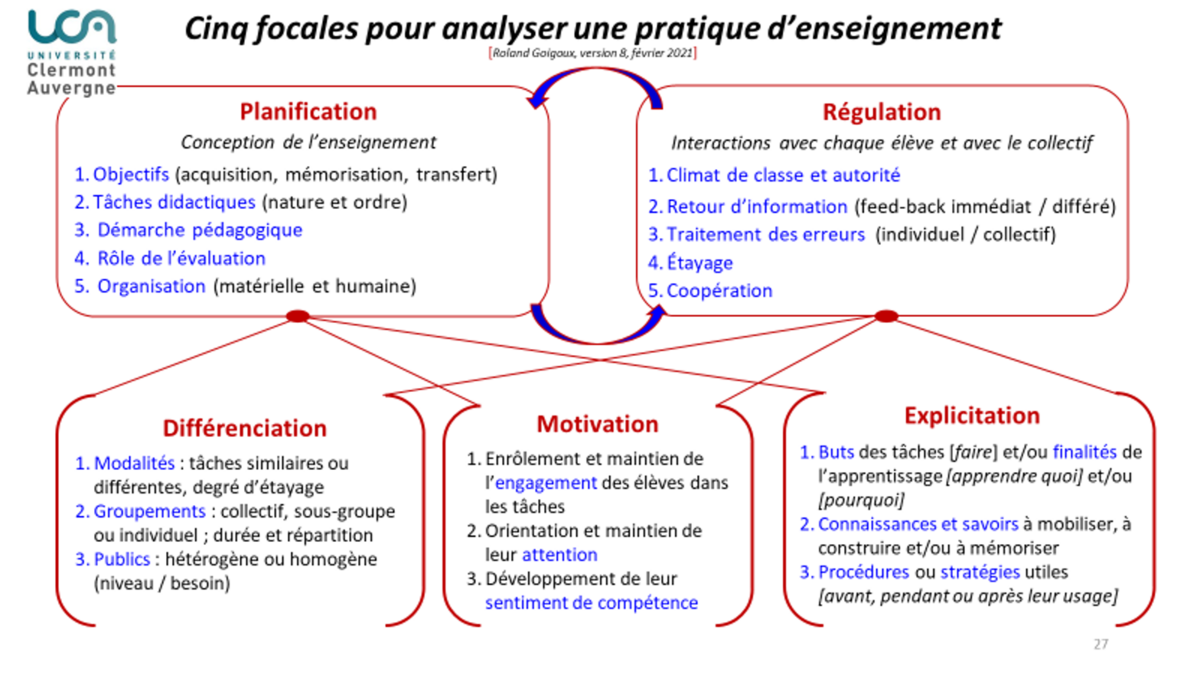

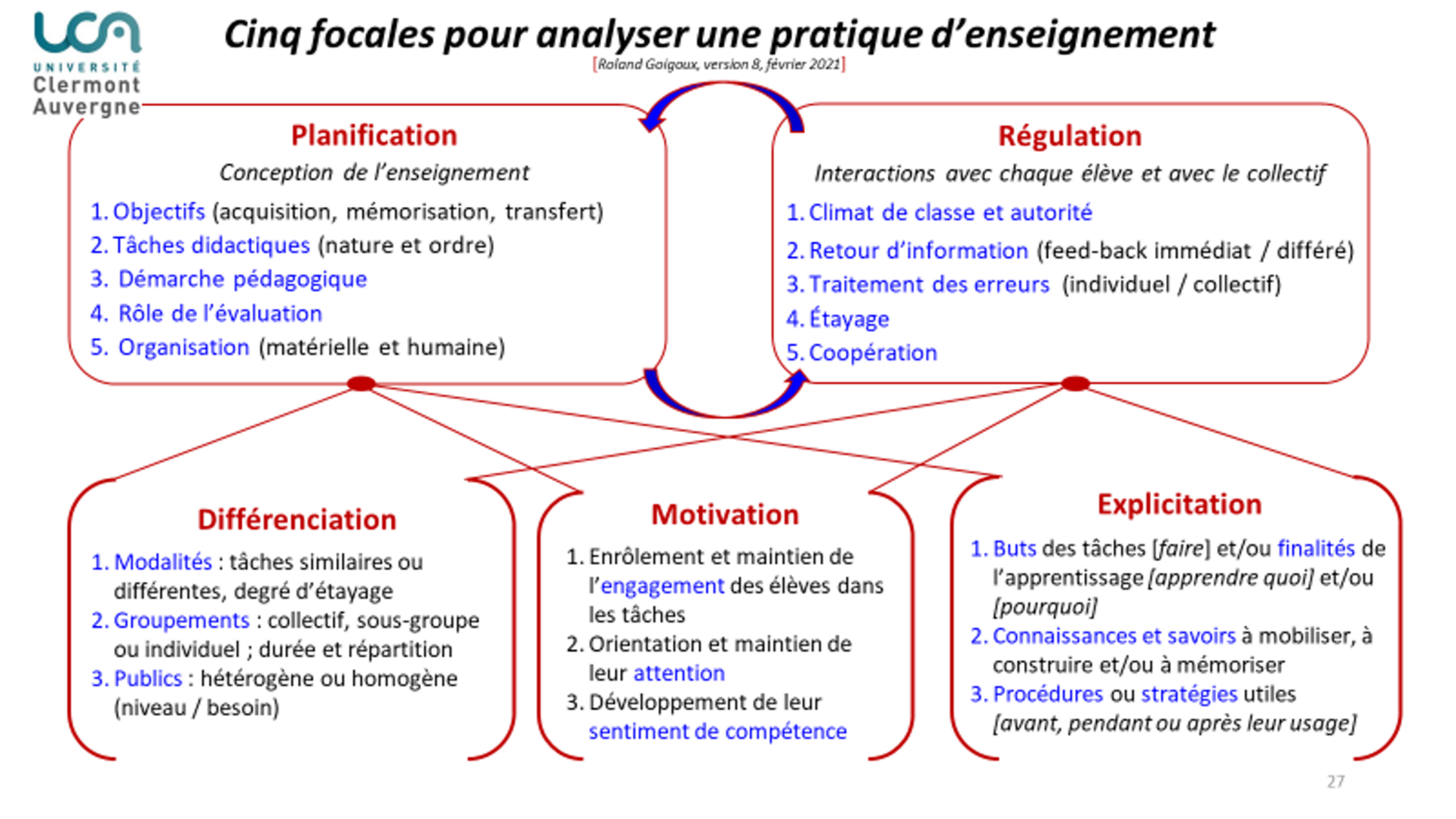

L’effet-maitre est puissant, surpassant l’effet outil comme le rappelle le CSEN. Cela s’explique en examinant les déterminants de l’efficacité pédagogique identifiés par les recherches internationales sur l’enseignement. Nous les synthétisons en cinq rubriques (cf. schéma ci-dessous) : la planification de l’action pédagogique (notamment lors des phases de préparation de l’enseignement), sa régulation (dans les interactions avec les élèves, en classe), les modalités d’explicitation des apprentissages, de motivation des élèves et de différenciation.

Les manuels jouent un rôle important sur la première de ces dimensions mais aucun sur la deuxième et, en général, très peu sur les trois autres. C’est pour cette raison que leur influence sur la qualité de l’enseignement est minime (cf. notre mini-MOOC à ce sujet[40]).

Agrandissement : Illustration 1

Ce schéma (cf. note n° 40) dresse l’inventaire des principales caractéristiques des pratiques qui fondent les différences d’efficacité pédagogique. Il a été établi en croisant deux sources : des savoirs scientifiques et des savoirs d’expérience. Les savoirs scientifiques relèvent du paradigme expérimental (Evidence Based Education) et du paradigme écologique (Educational Effectiveness Research) : effet-classe, effet-maitre et autres méthodologies rigoureuses permettant « d’apprendre de la variété des situations » (Duru-Bellat). Nous avons analysé les savoirs d’expérience en identifiant les principales cibles retenues par les professionnels du conseil pédagogique (conseillers pédagogiques, maitres-formateurs, inspecteurs de l’EN. et professeurs d’INSPé) pour aider les débutants ou d’autres enseignants à faire classe. Bonne nouvelle : la convergence entre savoirs scientifiques et savoir d’expérience est forte, synthétisée ici en cinq ensembles.

Ajoutons que l’utilisation de certains outils didactiques, conçus grâce à une longue collaboration entre chercheurs et enseignants, peut produire des effets significatifs et jouer un rôle compensatoire des inégalités sociales[41]. C’est le cas de Narramus qui a fait l’objet d’une évaluation expérimentale à grande échelle[42] et qui a permis de diffuser une pratique innovante dans des milliers de classes maternelles : apprendre aux élèves à comprendre et à raconter des histoires.

- Au-delà de la diversité de leurs manuels, les maitres efficaces présentent-ils des caractéristiques communes ?

Oui. Ces professeurs se distinguent par leur détermination et leur confiance dans les capacités de leurs élèves. Leur pédagogie est active, le climat de classe est serein, propice aux apprentissages d’élèves fortement engagés dans les tâches proposées. Les opérations cognitives requises pour réaliser les tâches sont explicitées avant, pendant et après leur utilisation.

Ils partagent aussi de grandes orientations didactiques, qui ne se résument pas à un simple choix de manuel : ils planifient l’étude du code à un rythme soutenu en veillant à ce que les textes soumis aux lectures collectives puis individuelles soient suffisamment déchiffrables (environ 75 % des graphèmes ayant été préalablement étudiés). La lecture à haute voix est une pratique fréquente et variée, la fréquentation de la littérature de jeunesse est régulière tout au long de l’année. L’écriture, sous toutes ses formes, occupe une place importante.

Dans ces classes, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture est considéré comme une aventure intellectuelle qui sollicite et stimule l’intelligence et le raisonnement enfantins. Les élèves sont incités à chercher à comprendre les liens qui unissent l’écrit et l’oral, la lecture et l’écriture. Ils raisonnent sur des faits de langue comme la ponctuation ou les accords en genre et en nombre. Au début du cours préparatoire, les enseignants incitent leurs élèves à faire feu de tout bois pour identifier les mots, à évaluer la qualité de leur déchiffrage en prenant appui sur le contexte et à procéder par analogie pour décoder et pour encoder des mots. L’énoncé que nous avons le plus souvent entendu dans la bouche des élèves de ces classes est : « c’est comme dans … ». Par exemple lorsqu’ils remarquent que lundi, mardi et jeudi se terminent par la même syllabe orale et par les mêmes lettres, ils en déduisent que D-I font [di]. L’analyse et la déduction, guidées étroitement par l’enseignant, n’ont rien à voir avec le « jeu de devinette » auquel le guide orange associe les approches analytiques qu’il caricature et disqualifie.

10. Le CSEN a pourtant publié en octobre 2022 une note d’alerte sur l’enseignement de la lecture en CP pour dénoncer les pratiques des enseignants déplorant que « les manuels et méthodes efficaces continuent d’être parmi les moins utilisés ». Qu’en pensez-vous ?

Cette note[43] ne répond pas aux normes scientifiques habituelles du CSEN. Bâclée, elle le discrédite. Nous y voyons le signe de ce qu’Édouard Gentaz, professeur à l’Université de Genève et directeur de recherche au CNRS, dénonce : « le fonctionnement hypercentralisé et pyramidal » du CSEN, sa « déconnexion avec les contraintes locales » et son « instrumentalisation politique[44] ».

Le conseil sait qu’aucun manuel n’a fait la preuve de son efficacité, il l’a d’ailleurs écrit en 2019 (cf. question précédente). Comment peut-il cautionner l’utilisation d’un exemple caricatural (haut de la page 2 de la note) pour dénoncer les pratiques « aberrantes » d’une profession dont quelques membres ignoreraient encore le guide orange. Loin de prouver quoi que ce soit, cette note d’humeur apparait comme l’expression d’un dépit face à la lenteur de l’évolution des pratiques d’enseignement.

Ses auteurs prétendent dresser un état des lieux des pratiques d’enseignement de la lecture en France mais ils ne s’appuient que sur une seule enquête, réalisée en ligne par questionnaire auprès des professeurs des écoles par un doctorant de Jérôme Deauvieau. Cette étude n’a donné lieu à aucune publication scientifique. Elle ne peut suffire à fonder une note d’alerte solennelle à la nation. Imagine-t-on le conseil scientifique du ministère de la Santé lancer un tel appel sur une base aussi ténue ?

La note repose, de surcroit, sur un raisonnement très contestable. Ses auteurs jugent que la situation est alarmante parce que les trois manuels les plus utilisés (Taoki, Piano et Pilotis, présents dans 55 % des classes de l’enquête) ne sont pas conformes aux exigences du guide orange, bien que les enseignants et les éditeurs considèrent qu’il s’agit de méthodes syllabiques. Les auteurs de la note se réfèrent à la thèse la plus radicale, non pertinente sur le plan scientifique comme nous l’avons montré plus haut : ils dénoncent comme étant des « méthodes mixtes » tous les manuels qui n’appliquent pas la règle du 100 % déchiffrables ou qui accordent une petite place à la mémorisation de mots entiers, notamment les mots-outils. Selon Deauvieau qui présente cette note, « neuf enseignants sur dix mettent en œuvre une méthode d’apprentissage mixte[45] ». Il faudrait sonner le tocsin puisque « les enseignants qui s’en tiennent au 100% déchiffrable, et pratiquent donc la syllabique, sont encore particulièrement minoritaires (3,4 %) » (idem).

Si la mission parlementaire suivait ce jugement de conformité, le projet de labellisation des manuels de CP serait très inquiétant pour les enseignants et les éditeurs. Pilotis par exemple, l’actuel leader du marché de l’édition, serait jugé hors-la-loi bien qu’il se présente aujourd’hui comme parfaitement conforme[46] au guide orange : méthode « syllabique » selon l’éditeur et les enseignants, mais méthode « mixte » à proscrire selon Deauvieau et la note d’alerte.

11. Un système de labellisation / certification des manuels par un organisme indépendant vous paraîtrait-il envisageable, voire souhaitable ?

Pourquoi vouloir labéliser les manuels de lecture au CP ? Quel message le ministère de l’Éducation nationale souhaite-t-il adresser publiquement aux enseignants : celui d’une défiance envers eux, incapables de choisir leurs propres outils de travail ? Quel métier supporterait cela !

Il ne nous semble pas pertinent de risquer la disqualification et la fragilisation de toute une profession pour contraindre quelques enseignants ignorants ou égarés. Il serait plus simple et plus constructif que les équipes de circonscription aident les professeurs en détresse qui n’ont pas bénéficié de formation continue depuis longtemps. Plutôt que d’imposer une méthode unique, il serait utile de définir ce qu'ils ne doivent pas ignorer touchant les caractéristiques des pratiques qui pénalisent les apprentissages des élèves.

Pourquoi se limiter à labelliser les manuels de lecture et pas ceux de mathématiques au CP ? Ou ceux de grammaire au cours élémentaire, de sciences au cours moyen, d’histoire en quatrième ? Est-ce uniquement parce que le CSEN est piloté par un groupe de chercheurs spécialisés dans ce domaine ?

La labellisation accréditerait la thèse d’une crise de la lecture et d’un problème majeur dans son enseignement initial, ce qui est faux. Elle perpétuerait l’idée erronée (mais oh combien populaire) selon laquelle les difficultés de compréhension des collégiens trouvent leur origine (et leur solution) au cours préparatoire et qu’il s’agit tout simplement d’un problème de « méthode ».

La labellisation serait inutile car, comme les éditeurs l’ont expliqué aux membres de la mission parlementaire, tous les manuels publiés aujourd’hui respectent déjà les critères publiés par le MEN.

Elle serait même dangereuse si le choix des critères était réalisé par les auteurs de la note d’alerte ou si le comité de certification était sous l’emprise des chercheurs qui prônent une syllabique radicale dont nous avons montré l’illégitimité. Cela reviendrait quasiment à imposer un manuel unique, comme le manuel Néo (Nathan)[47], soutenu par la DGESCO et déjà imposé à Mayotte.

Elle soulèverait des questions sans fin sur le plan budgétaire (l’État peut-il obliger les communes à acheter de nouveaux manuels de lecture au détriment d’autres outils pédagogiques ?) et règlementaire : tous les enseignants seraient-ils tenus à se servir d’un manuel ?

Frein à toute innovation, la certification obligerait-elle l’Éducation nationale à licencier les pédagogues pionniers comme elle le fit avec Célestin Freinet en 1935 ? Sa méthode « naturelle » était pourtant fondée, avec beaucoup de pertinence, sur l’apprentissage intensif de l’écriture !

- La labellisation n’aurait-elle que des inconvénients ?

Il est vrai que certains enseignants, remplis de doutes et placés sous la pression permanente des parents d’élèves, pourraient se réjouir de voir émerger une méthode officielle qui les protègerait. Ils seraient exonérés de leur part de responsabilité dans les difficultés persistantes de leurs élèves ; celles-ci trouveraient leur origine soit chez l’enfant, soit dans la méthode d’État appliquée à la lettre.

Cet avantage, ambigu car déresponsabilisant, nous semble minime au regard de tous les inconvénients de la labellisation. Mais il en dit long cependant sur le désarroi d’une profession malmenée qui, plus que jamais, a besoin d’un accompagnement et d’une formation continue de qualité, associant formateurs de terrain et universitaires.

Ces formations doivent s’éloigner de tout dogmatisme péremptoire et examiner avec soin les avantages et les inconvénients des diverses solutions pratiques qui s’offrent aux professeurs. En pédagogie, on n’est jamais gagnant sur tous les tableaux à la fois, les réussites sont multifactorielles. Les bons maitres sont ceux qui savent à quoi ils renoncent et pourquoi ; ils savent ce qu’ils gagnent et ce qu’ils perdent à choisir une solution plutôt qu’une autre. Trop souvent, les prescripteurs n’explicitent que les défauts d’une pratique et les qualités de son alternative, négligeant les bénéfices de la pratique critiquée (les bonnes raisons que les enseignants ont de faire ce qu’ils font) et les limites de l’alternative. Face à la complexification croissante de leur métier, la multiplication des normes et des certifications n’est pas une bonne idée, elle est un frein à la réflexion collective.

En 2008, sous le ministère de Xavier Darcos, le préambule des programmes (BOEN hors-série n° 3 du 19 juin 2008) traçait une orientation intéressante pour la mission parlementaire : « Ces programmes sont précis et détaillés en matière d’objectifs et de contenus à enseigner tout en étant ouverts en termes de méthode afin de respecter strictement le principe de la liberté pédagogique inscrit dans la Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école. […] Il appartient aux enseignants et aux équipes d’école de s’emparer résolument de cette liberté nouvelle. Le rôle de l’enseignant est en effet d’aider ses élèves à progresser dans la maîtrise des objectifs fixés par les programmes et progressions nationaux : il lui revient de choisir les méthodes les plus adaptées aux caractéristiques individuelles et aux besoins spécifiques de ses élèves. » À condition bien sûr de suivre le raisonnement jusqu’au bout : « La liberté pédagogique induit une responsabilité : son exercice suppose des capacités de réflexion sur les pratiques et leurs effets. Elle implique aussi, pour les maîtres, l’obligation de s’assurer et de rendre compte régulièrement des acquis des élèves. » (idem)

12. Dans un article consacré aux dédoublements, vous écriviez que la France, « préoccupée par les élèves, […] a maltraité les maîtres. Elle a suivi naïvement les sciences cognitives et oublié les sciences humaines. Le ministère de l’Éducation nationale a appliqué une méthode autoritaire et brutale de conduite du changement, imposant une pédagogie officielle unique, discréditant et démobilisant les praticiens efficaces mais non conformes, dénoncés au motif de leur manque de “loyauté”.» Pourriez-vous expliquer et développer ce point de vue ?

Nos réponses à cette question ont été exposées précédemment. La défiance envers les enseignants a des effets délétères.

Comment faire pour que les données scientifiques soient correctement prises en compte dans les politiques éducatives ? Nous souscrivons aux conclusions d’un rapport[48] rédigé pour le CNESCO qui identifie deux conditions, malheureusement rarement réunies en France au cours des cinq dernières années :

- la communication aux enseignants des résultats scientifiques consensuels suite à une expertise collective et pluridisciplinaire ;

- la confiance des acteurs envers la crédibilité des informations à caractère scientifique (transparence pour éviter la désastreuse suspicion de conflit d’intérêts).

13. Selon vous, le dédoublement des classes en REP et REP+ n’a qu’un effet limité. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ? Est-ce à dire que la démarche devrait être abandonnée ? Le dispositif « plus de maîtres que de classes » était-il plus efficace à vos yeux ?

L’effet des dédoublements est très limité, en effet, imperceptible en français au CE1 après un bénéfice au CP. Ce sont les données de la DEPP qui l’attestent[49]. Un rapport d’information du Sénat le confirme en 2022[50]. Le sociologue Pierre Merle l’affirme lui-aussi au collège de France : « la politique de dédoublement des CP et CE1 de l’éducation prioritaire a exercé des effets modérés, voire nuls, sur la progression scolaire des élèves. Une autre limite de cette politique tient au fait qu’elle concerne moins de 15 % des élèves en difficulté scolaire scolarisés à l’école élémentaire[51] ».

La politique du dédoublement a été suggérée au gouvernement par Laurent Bigorne (Institut Montaigne)[52] mais elle n’a pas été cautionnée par le CSEN qui connaissait son mauvais rapport coût / efficacité. Le journal économique Les échos s’en est ému à de multiples reprises : les dédoublements coûtent très chers pour une efficacité minime, encore plus faible en France qu’à l’étranger. « Cette politique a coûté 500 millions d’euros, mobilisé près de 11 000 enseignants et l’on est très très loin des effets annoncés » a déclaré au quotidien La Croix le sénateur Brisson (LR), coauteur du rapport sénatorial.

Pourquoi les dédoublements sont-ils encore moins efficaces en France que dans les autres pays qui ont tenté l’expérience avant de l’abandonner ? On ne le sait pas très bien puisqu’aucun dispositif de recherche n’a été mis en place par le ministère ou l’université pour analyser cette innovation et en tirer des leçons. Nous en sommes réduits aux conjectures, par exemple celle de la conjonction de trois facteurs défavorables aux progrès en lecture : 1) de mauvais choix didactiques, par exemple appliquer les leçons-modèles du guide orange, tout miser sur le décodage au détriment de l’encodage ; 2) une absence de guidage pédagogique : les maîtres ont pratiqué avec 12 élèves de la même manière qu’avec 24 (la succession leçon/exercice par exemple) ; 3) une erreur de pilotage, autoritaire et sans recherche d’enrôlement des acteurs, élément clé de la réussite des innovations. Au plan international, il est solidement établi que le changement ne se décrète pas : il nécessite l’adhésion des enseignants traités comme des professionnels compétents et responsables.

- Qu’en pensait le CSEN ?

Le CSEN connaissait les résultats des expériences étrangères, résumés et diffusés notamment par la fondation britannique EEF (Education Endowment Foundation[53]) que le CSEN cite souvent en modèle. Cette fondation tient à jour une synthèse des recherches mondiales relatives aux innovations pédagogiques. Elle les classe en tenant compte de trois critères : le coût, l’impact et la force de la preuve. Dans tous ces classements, depuis 10 ans, la réduction forte des effectifs (les dédoublements en France) est mal notée : « faible impact pour un coût très élevé, basé sur des preuves très limitées » peut-on lire en 2023[54].

Les dédoublements ont été instaurés à grande échelle sans expérimentation préalable, pour des raisons politiques : assoir l’assise sociale du gouvernement et se démarquer de l’innovation du précédent quinquennat qui visait les mêmes objectifs. Le dispositif « Plus de maitres que de classes », qui touchait six fois plus d’élèves à coût équivalent, avait été expérimenté pendant cinq ans et il venait d’être évalué par la DEPP. Jean-Michel Blanquer a censuré la publication des résultats de cette évaluation qui aurait permis de comparer le rapport coût / efficacité des deux dispositifs.

La mission parlementaire pourrait-elle exiger sa publication afin que les élus de la nation aient les moyens de comparer les différentes solutions?

Pourrait-elle aussi en suggérer une troisième, qui avait été imaginée par le CSEN, mais qui n’a pas été mise en œuvre ?

- Laquelle ?

Il s’agit du dispositif dit de « la réponse à l’intervention » (RAI) [55], version francisée d’un dispositif d’Amérique du nord (Tiered approach) de prévention par étages (ou niveaux)[56]. L’objectif est d’intervenir le plus tôt possible pour prévenir les difficultés d’apprentissage des élèves, sans attendre que l’échec s’installe et sans se soucier, dans un premier temps, des causes de ces difficultés. Il suffit de les identifier en définissant des seuils d’alerte lorsque le niveau attendu n’est pas atteint. Les évaluations nationales de la DEPP ont été construites dans cette logique, avec le soutien du CSEN : définir deux seuils pour détecter les élèves (élèves « à besoins » et élèves « fragiles ») qui relevaient de ce dispositif et qui devaient très tôt dans l’année bénéficier d’une intervention particulière. Mais le projet a été abandonné car il supposait que les élèves ciblés bénéficient de plus de temps d’enseignement. On devait ajouter trois heures à leur semaine de travail (et celle de leurs maitres), ce qui rapprochait ce dispositif de celui de « l’aide personnalisée » du quinquennat 2007-2012, abandonné sans évaluation pour des raisons politiques. L’évaluation a été maintenue mais l’expérimentation de la remédiation n’a jamais été testée.

- Conclusion

En toute rigueur, le ministère de l’Éducation nationale devrait laisser une chance à ces trois dispositifs (Dédoublements, Plus de maitres que de classe, Réponse à l’intervention), en mesurer les forces et les faiblesses en examinant les progrès des élèves et la réduction des inégalités sociales. Mais il est vrai que cela demanderait du temps : ceux du pédagogique, du scientifique et du politique concordent difficilement.

Compte-rendu rédigé par Roland Goigoux le 17 novembre 2023

Notes

[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/organes/commissions-permanentes/affaires-culturelles/missions-de-la-commission/mi-apprentissage-lecture

[2] L’audition a été réalisée le 8 novembre en présence de quatre autres personnes : attachés parlementaires, administrateurs ou rédacteurs de l’Assemblée nationale.

[3] https://www.education.gouv.fr/evaluations-reperes-2022-de-debut-de-cp-et-de-ce1-des-resultats-comparables-ceux-de-2021-l-exception-344224

[4] https://www.education.gouv.fr/pirls-evaluer-les-competences-des-eleves-de-cm1-en-comprehension-de-l-ecrit-377981

[5] En 2022, 11,2 % des jeunes participants à la Journée défense et citoyenneté (JDC) rencontrent des difficultés dans le domaine de la lecture. Près de la moitié d’entre eux peut être considérée en situation d’illettrisme. Par ailleurs, plus d’un jeune sur dix a une maîtrise fragile de la lecture. Enfin, plus des trois quarts des lecteurs sont efficaces. Les performances en lecture progressent avec le niveau d’études. https://shs.hal.science/halshs-04121164

[6] https://www.education.gouv.fr/maitrise-de-la-langue-en-fin-d-ecole-une-legere-hausse-du-niveau-global-des-eleves-en-2021-343027

[7] https://www.education.gouv.fr/evaluation-exhaustive-de-debut-de-sixieme-2022-des-performances-en-legere-hausse-depuis-2017-y-344365

[8] Goigoux, R., Cèbe, S. et Pironom, J. (2016). Les facteurs explicatifs des performances en lecture-compréhension à la fin du cours préparatoire. Revue française de pédagogie , n°196, 67-84. https://journals.openedition.org/rfp/5076

[9] https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/CSEN_Synthese_Apprendre-a-lire.pdf

[10] https://eduscol.education.fr/1486/apprentissages-au-cp-et-au-ce1

[11] L’objectif retenu au CE1 correspond à peu près à la moyenne obtenue il y a dix ans dans notre étude Lire-Ecrire. Les 2080 élèves que nous avions évalué en tête-à-tête lisaient en moyenne 75,5 mots par minute à la fin du CE1. Les 20 % les plus performants de cette cohorte lisaient plus de 120 mots alors que les 20 % les moins performants lisaient moins de 50 mots. (Cf. Goigoux et al., 2016 : http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/rapport-lire-et-ecrire )

[12] Pour chacun des domaines évalués, deux seuils de réussite ont été déterminés, de façon à identifier trois groupes d’élèves : un premier seuil en deçà duquel les élèves sont considérés en difficulté et donc en besoin d’accompagnement dès le début de l’année (groupe « à besoins », seuil 1) ; un second seuil en deçà duquel les acquis des élèves semblent fragiles (groupe « fragiles », seuil 2) ; au-dessus de ce seuil, les élèves sont considérés comme ayant une maîtrise satisfaisante de ces domaines.

[13] Moyenne 123, écart-type 37 ; cf. tableau n° 16 de la note 21.E07 de la DEPP https://www.education.gouv.fr/media/95731/download

[14] Lorsque la distribution des scores est normale (au sens statistique du terme), la moyenne et la médiane sont voisines, comme c’est le cas ici.

[15] https://hal.science/hal-03557520

[16] Le CSEN parle de « recherche translationnelle » pour évoquer les aller-retour entre le laboratoire des chercheurs et le terrain scolaire : https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Ressources_pedagogiques/La_recherche_translationnelle_en_education.pdf

[17] Tual, M (2020). Lire et apprendre au collège : évaluation d’un dispositif de remédiation des difficultés de lecture en 6e. Sciences de l’Education. Université Grenoble Alpes (Thèse de doctorat réalisée sous la direction de Maryse Bianco et Pascal Bressoux). https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03239624

[18] Rasinski, T. (2004). Creating fluent readers. Educational leadership, 61(6), 46-51.

[19] La critique a été formulée il y a près de 20 ans par des chercheurs qui font autorité dans le domaine. Par exemple Kuhn, M. R., & Stahl, S. A. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial practices. Journal of educational psychology, 95(1), 3.

[20] Rupley, W. H., Nichols, W. D., Rasinski, T. V., & Paige, D. (2020). Fluency : Deep Roots in Reading Instruction. Education Sciences, 10(6), 155-166.

[21] Cypert, R., & Petro, M. (2019). Prosody instruction intervention as a means to improved reading comprehension. Applied Cognitive Psychology, 33(6), 1305-1311.

[22] Hjetland, H. N., Lervåg, A., Lyster, S. A. H., Hagtvet, B. E., Hulme, C., & Melby-Lervåg, M. (2019). Pathways to reading comprehension: A longitudinal study from 4 to 9 years of age. Journal of Educational Psychology, 111(5), 751.

[23] Dowd, A. J., & Bartlett, L. (2019). The need for speed: Interrogating the dominance of oral reading fluency in international reading efforts. Comparative Education Review, 63(2), 189-212.

[24] Cf. le chapitre 6 de l’ouvrage de Goigoux et Cèbe : Lectorino & Lectorinette, Éditions Retz, 2014.

[25] Godde, E., Bosse, ML. & Bailly, G. (2021). Échelle Multi-Dimensionnelle de Fluence : nouvel outil d’évaluation de la fluence en lecture prenant en compte la prosodie, étalonné du CE1 à la 5e. L’Année Psychologique, 121(2), 19-43.

[26] https://hal.science/hal-01788869 Roland Goigoux (2018) : Formation de formateurs dans le domaine de l’enseignement de la lecture et de l’écriture au cours préparatoire .

[27] https://ife.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-05/synthese-rapport-lire-et-ecrire.pdf

[28] https://hal.science/hal-01788869/

[29] « Je lis, j’écris » de Reichstadt, Terrail et Krick, Éditions des lettres bleues

[30] Frank Ramus sur Facebook, le 27 avril 2018

[31] https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1529100618772271 Castles, A., Rastle, K., & Nation, K. (2018). Ending the reading wars: Reading acquisition from novice to expert. Psychological science in the public interest, 19(1), 5-51.

[32] https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conference_role_experimentation_domaine_educatif/MANUELS_CSEN_VDEF.pdf

[33] https://www.editions-retz.com/enrichir-sa-pedagogie/mes-connaissances-educatives/enseigner-la-lecture-9782725643564.html Jérôme Riou (2023) Enseigner la lecture, Retz

[34] https://journals.openedition.org/educationdidactique/9207 Riou, J., & Fontanieu, V. (2021). La déchiffrabilité des écrits au cours préparatoire. Éducation et didactique , 15 (15-3), 65-83.

[35] https://ife.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-05/rapport-lire-et-ecrire.pdf

[36] http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp Une référence pour les formateurs

[37] https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conference_role_experimentation_domaine_educatif/MANUELS_CSEN_VDEF.pdf

[38] https://hal.science/hal-03153950/

[39] https://www.editions-retz.com/recherche?text=Goigoux

[40] https://inspe.uca.fr/formation/cinq-focales-un-mini-mooc

[41] https://journals.openedition.org/reperes/2126

[42] https://journals.openedition.org/rfp/7284 ; https://journals.openedition.org/reperes/2682

[43] https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Note_alerte_CSEN_01.pdf

[44] https://www.anae-revue.com/anae-en-acc%C3%A8s-libre/comment-favoriser-les-interactions-vertueuses-entre-le-monde-de-la-recherche-et-lemonde-de-l-%C3%A9ducation-en-france-trois-propositions-editorial-anae-n-177/

[45] https://www.college-de-france.fr/sites/default/files/media/document/2023-07/APE_Deauvieau-Gioia.pdf

[46] https://medias.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/029/511444-001-C.pdf

[47] https://enseignants.nathan.fr/enseignants/neo

[48] https://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2022/03/Cnesco_CCI_Gouv_RT_Gentaz_Richard.pdf

[49] https://archives-statistiques-depp.education.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/50756

[50] https://www.senat.fr/rap/r21-543/r21-543.html

[51] https://laviedesidees.fr/Le-dedoublement-des-classes-de-CP-et-CE1-quel-bilan

[52] https://blogs.mediapart.fr/roland-goigoux/blog/210322/lechec-des-dedoublements-des-cp-et-ce1-en-education-prioritaire

[53] https://educationendowmentfoundation.org.uk

[54] https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolki (Données 2023)

[55] https://blogs.mediapart.fr/roland-goigoux/blog/110519/premiere-partie-evaluations-et-remediations

[56] * Au premier niveau et dans un premier temps, tous les élèves bénéficient d’un enseignement collectif et identique fondé, dans la mesure du possible, sur les recommandations issues de la recherche en éducation et/ou de leur employeur.

* Au deuxième niveau et dans un second temps, les élèves signalés « en difficulté » à l’issue de tests standardisés bénéficient d’un enseignement supplémentaire dispensé par l’enseignant titulaire de la classe. On considère que ces élèves n’ont pas suffisamment « répondu à l’intervention », au sens où ils n’ont pas bénéficié comme on l’attendait de l’enseignement dispensé en collectif.

* Au troisième niveau et dans un troisième temps, les élèves qui n’ont pas réalisé les progrès escomptés aux deux premiers niveaux sont destinataires d’interventions complémentaires, souvent délivrées par des enseignants spécialisés ou d’autres professionnels de la rééducation.