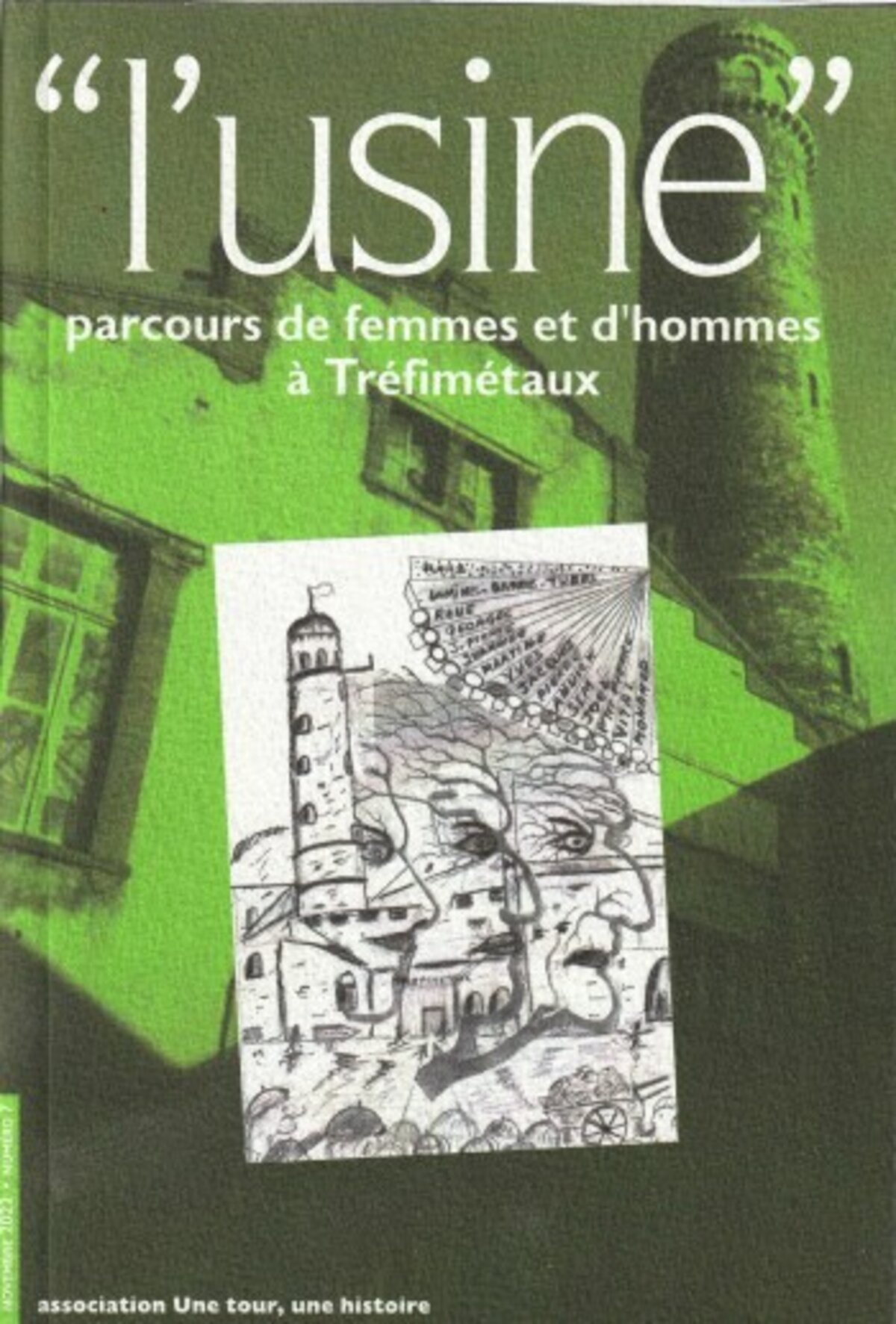

La Société anonyme des mines et fonderies de Pontgibaud est une société métallurgique française, créée en 1847. Elle fusionne par la suite avec les Fonderies et Laminoirs de Couëron. L’usine prend le nom de Pontgibaud en 1879 puis de Tréfimétaux en 1964, appellation qu’elle garde malgré son intégration au groupe Péchiney puis à Ugine-Kulhmann.

De tout ceci reste la « Tour à plomb » (une tour qui permettait la réalisation de plombs de chasse parfaitement sphériques qui a servi jusqu'en 1957) devenu élément du patrimoine industriel de Couëron, près de Nantes.

Mais revenons à ce tome 7. Quinze anciens salariés témoignent de leur vécu dans cette usine, comment ils y sont entrés, comment ils travaillaient, comment ils y ont lutté au sein du syndicat (FO d'abord jusqu'en 1964, CGT ensuite), en dernier lieu contre la fermeture de l'usine (symbole de la désindustrialisation), et aussi leur vie d'après fermeture. Certains sont entrés à la fin des années 1940, mais la plupart sont entrés dans les années 1970.

Hormis celles et ceux qui sont partis en préretraite ou en retraite, les autres sont bien obligés de retrouver du boulot après la fermeture. Souvent, ils ou elles auront recours à leur expérience syndicale à Tréfimétaux dans le job d'après. Certains seront « grillés » et ne pourront plus trouver d'emploi dans la métallurgie de Loire-Atlantique.

Il faut dire que ces salarié-e-s ne viennent pas à l'engagement syndical de manière uniforme. Pour certains, prendre sa carte est une évidence dès le moment de l'embauche. Pour d'autres, ce sera au fil du temps qu'ils ou elles se syndiqueront, puis prendront des responsabilités au sein du syndicat ou des institutions représentatives comme les DP, CHSCT ou le Comité d'entreprise.

Leur diversité d'origine est grande également : ils sont pour beaucoup filles ou fils de prolos, de paysans, l'un est immigré algérien. Mais dans le lot, on trouve aussi un séminariste venu servir en milieu ouvrier ou encore un « établi », un enragé soixante-huitard et militant maoïste dans les années soixante-dix (à Révo). Ceux-là ne se renieront jamais et resteront dans l'entreprise jusqu'à sa fermeture.

Ce syndicat CGT est donc à partir du milieu des années 1960 le seul syndicat ouvrier et ses adhérents couvrent tout le prisme de la gauche française de l'époque (on y trouve même quelques centristes) : PC, extrême-gauche, PS, chrétiens de gauche (issus de la JOC ou de l'ACO), anarcho-syndicalistes. Les débats et engueulades sont fréquents, mais au final, les positions votées dans les assemblées générales sont respectées.

Parmi les épisodes importants, on note de nombreux conflits sociaux (en 1950 pour le plus ancien, puis mai 1968 évidemment, un conflit important en 1975, mais aussi le soutien à 12 femmes d'ouvriers qui avaient « séquestré » le directeur lors de ce conflit).

Et puis arrivent les années 1980, l'élection de Mitterrand certes, mais très vite son « tournant de la rigueur » et les incessantes « restructurations » avec leurs charrettes de licenciements. Malgré la combativité ouvrière, l'usine ferme ses portes définitivement fin 1988.

Chacune et chacun raconte son « après » : certains peuvent jouir d'une retraite ou d'une préretraite, certains seront embauchés dans les municipalités de l'agglo nantaise, d'autres travailleront dans le secteur social, l'animation ou le commerce... Souvent, l'expérience syndicale sera prolongée dans les nouveaux jobs.

Le livre fourmille d'anecdotes qu'il serait trop long de relater ici. Par exemple, on apprend que les anciens apprennent aux jeunes embauchés à ralentir la cadence pour que l'encadrement ne s'appuie pas sur cela pour exiger plus de productivité.

Mais voici la présentation des actrices et acteurs de cette histoire et les sous-titres :

René : « sans barème, réaliser un travail de qualité »

Georges : « fournir les ateliers, les ouvriers et servir aussi le patron ! »

Jean-Pierre : « favoriser la prise de conscience de classe »

Jeannine : « découvrir des humains derrière les collègues de travail »

Martine : « à l'usine, se reconnaître de la classe ouvrière »

Yves : « mieux se connaître en luttant »

Jacques : « militantisme et humanisme : l'ancrage d'une vie »

Pierre : « le choix d'être prolo et révolutionnaire »

Annick : « à Tréfimétaux, c'était tous ensemble »

Monique : « parcours d'émancipation d'une ouvrière »

Sim : « à Tréfi, découvrir une autre famille »

Joël : « déraciné de la terre »

P'tit Pierre : « l'apprentissage sur le tas »

Vital : « une vie de travail à l'usine et d'engagement à Couëron »

Mohammed : « entre deux rives »

Et l'analyse de Loïc, qui a probablement finalisé les témoignages : « le plaisir de révéler la mémoire pour aller de l'avant ».

C'est édité par l'association « Une tour, une histoire » et on peut prendre contact avec l'association par unetourunehistoire@gmail.com ou commander ce livre à l'adresse suivante :

Association « Une tour, une histoire »

2 rue Marie-Claude Vaillant-Couturier

44200 Couëron