Vers 1989, j'avais d'abord adhéré à la CFDT, majoritaire dans ce secteur. Très vite, j'en suis parti, le syndicalisme de services n'étant pas ma tasse de thé. Début 1991, j'ai quitté ce syndicat, sans y avoir eu d'activité.

J'attendais 1995 pour adhérer à la CGT au moment de me faire élire DP (délégué du personnel), un mandat qui convenais et que j'ai assuré pendant des années, sauf deux fois où je n'ai pas été élu.

Ancien délégué du personnel :

Délégué du personnel, c'est concret (c'était concret, car c'est une des institutions représentatives que Macron a fait disparaître, avec les CHSCT), c'est faire remonter les réclamations des collègues, parfois en assister en cas de sanction ou de licenciement. En 1998, j'avais aidé un salarié licencié à monter un dossier aux prud'hommes, un dossier gagnant puisque le gars s'est vu verser 400 000 Francs de l'époque. Il faut dire qu'il s'agissait d'un responsable d'une petite agence à Brest dont l'entreprise avait décidé de fermer le site et qu'il disposait aussi d'un bon avocat. 400 000 Francs (de 1998) d'indemnités, le DRH était vert.

Donc, de temps à autre, nous obtenions quelques résultats au bénéfice de salarié-e-s. La plupart du temps, quand même, c'était beaucoup de réponses évasives et surtout la défense quasi-systématique par le ou la représentante de la Direction des positions des managers. Il fallait vraiment piocher dans le Code du Travail et dans la Convention Collective, avec parfois copie Inspection du travail, pour obtenir des réponses satisfaisantes et des actes.

L'exercice demandait de faire valoir l'intérêt de salarié-e-s sans les mettre en porte-à-faux. En bref, on s'interdit d'envoyer les gens au casse-pipe.

Ancien élu au CE :

Le Comité d'entreprise (le CE, devenu CSE, comité social et économique, par la volonté de Macron), j'y ai parfois été élu. Beaucoup de salariés n'y voyaient d'intérêt que parce qu'il distribue des aides (les ASC, activités sociales et culturelles) en fonction du Quotient Familial. Ça peut effectivement apporter un plus dans la vie des familles et des salariés, l'accès au sport, aux loisirs, à la culture. Mais le CSE, ce n'est pas que cela.

Ça permet principalement aux élu-e-s d'avoir accès aux informations économiques de l'entreprise, l'évolution des salaires, les disparités H/F, d'avoir des échanges avec la Direction sur des sujets tels que la santé et les conditions de travail. En gros, ça permet d'avoir de l'information et surtout de contester les choix stratégiques de la Direction, de faire des contre-propositions.

Parfois, ces contre-propositions aboutissent à sauver les emplois en trouvant un repreneur, voire à la création de SCOP, reprise de l'entreprise par son personnel (voir l'exemple des thés « L'éléphant » du site Fralib de Géménos (Bouches-du-Rhône) condamnés par la multinationale Unilever et reprise par ses salarié-e-s sous l'appellation « 1336 » en référence aux 1336 jours de grève).

Avec les lois Macron faisant disparaître les DP et les CHSCT (qui avaient le droit d'ester en justice) et de pratiquement ramener tous les sujets au niveau des CSE, il devient quasi-impossible de traiter tous les sujets en « central ». Un litige dans une agence éloignée entre un ou une salariée et son manager, des cas de souffrances au travail dans une autre agence, ça demande quand même une présence auprès de ces salariés/ées. L'éloignement des élu-e-s a malheureusement dégradé les conditions de vie et d'emploi des salarié-e-s. Ce n'est pas un hasard si les accidents du travail, dont les accidents mortels, sont largement à la hausse dans ce pays.

Ça se complique encore quand l'entreprise multiplie les restructurations, les acquisitions ou des abandons d'activité. Dans ce cas, la loi oblige les entreprises à organiser des réunions d'Information/consultation (le pourquoi et le comment de telle ou telle restructuration, les impacts sur les salarié-e-s concerné-e-s). De fait, les élu-e-s doivent être de plus en plus pointus et spécialisés, sans compter la multiplication des réunions.

Et de fait, ça s'est fait au détriment de leur présence auprès des personnels. C'est ça le résultat des « lois travail » qui se sont succédé, les lois Rebsamen, puis El Khomry, puis les « ordonnances » Macron. Un lent travail de sape du Droit du Travail, sous la pression constante du Medef, avec des élu-e-s du personnel devenant des spécialistes privés de contact au quotidien avec les salarié-e-s. Pour certains de ces élu-e-s, ça leur convenait tout à fait, cette tendance à la réunionite, à la négociation à froid, à la bureaucratisation. Tant pis si les résultats étaient décevants.

Personnellement, même si je salue volontiers la ténacité de mes collègues syndicaux qui se tapent ces mandats et ces réunions, j'avoue que ce n'était pas ma tasse de thé. Les confinements dus à la pandémie de Covid et les réunions en « distanciel » (je n'étais que suppléant) ont fini par m'enlever tout goût pour ces réunions.

Reste le syndicalisme :

C'est quand même là où je me suis le plus fait plaisir, où j'ai le plus appris. L'organisation, l'action et la réflexion collective, dans l'entreprise et dans l'interprofessionnel, c'est ça qui est motivant.

Je ne prétends pas que la réussite a souvent été au rendez-vous. L'état actuel de la société française nous le rappelle.

Telle est la vie du rapport de forces : il convient d'être toujours à l'offensive et de ne pas se reposer sur les quelques succès obtenus.

Certains peuvent être qualifiés de dérisoires, mais empêcher un licenciement d'une collègue par l'action collective avec invitation de la presse, ça compte. Gagner par la grève sur la fermeture programmée d'un service, ça compte. Obtenir des augmentations collectives de salaire, au moins pour les salaires les plus bas, ça compte. Négocier un cahier des charges des prestations de mutuelles, ça compte.

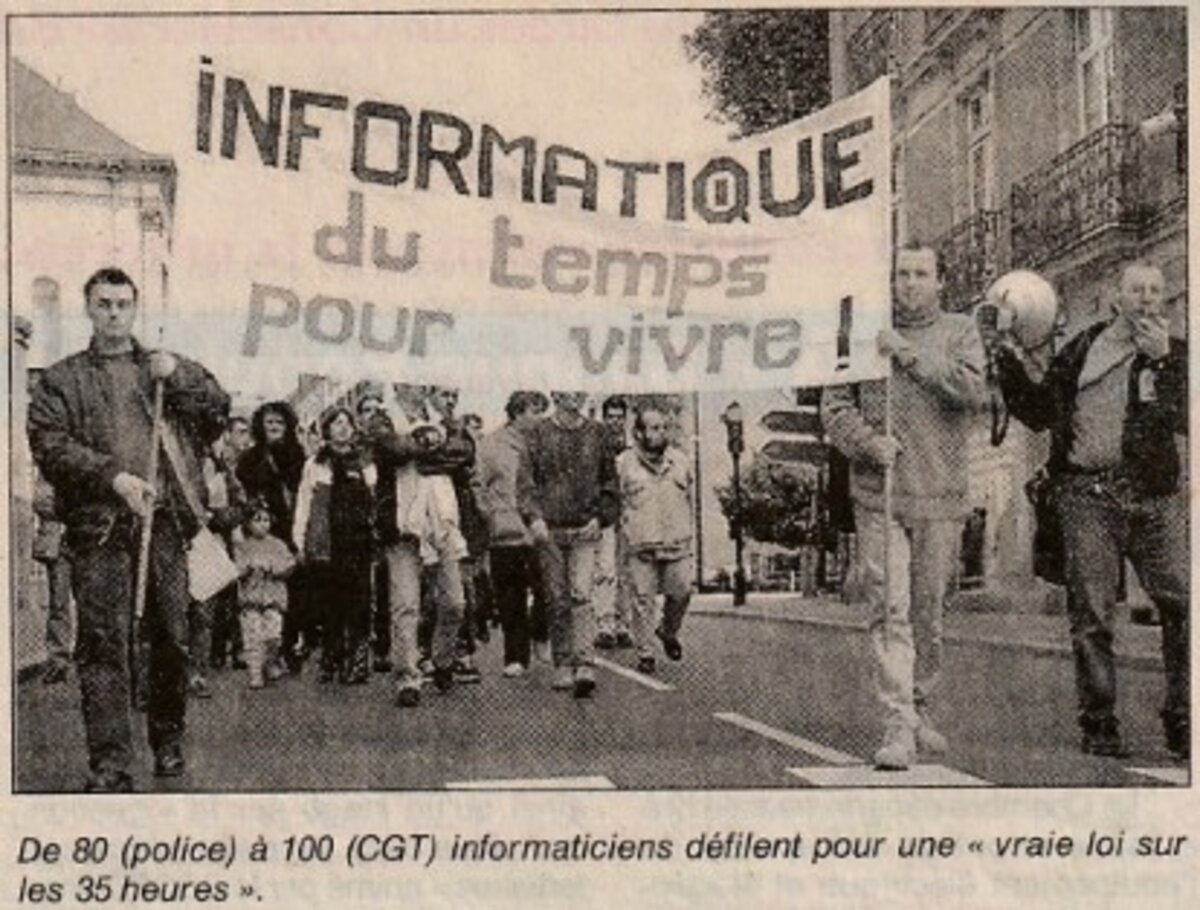

Les luttes autour des 35 H dans la branche vers les années 1999 et 2000:

Je me souviens avoir coanimé la CGT informatique dans ma ville de Nantes, avoir organisé une petite manifestation un samedi après-midi sur la contestation de l'accord de branche de réduction du temps de travail dans les sociétés de services informatiques (signé par le patronat du Syntec et les syndicats CGC et CFDT) où nous n'étions quelques dizaines. La fois suivante, nous étions 700 par un glacial vendredi après-midi. Un succès, mais pas assez néanmoins pour remettre en cause cet accord de branche. Peut-être quand même un point d'appui sur les négos d'entreprises qui ont suivi l'accord de branche.

Ça ne s'est hélas pas traduit en adhésions au syndicat, ou si peu. Il est possible que les salarié-es perçoivent le syndicat comme extérieur (voir la formule souvent entendue : « qu'est-ce que vous proposez, vous, les syndicats ? »), trouvant pertinentes parfois les actions proposées, mais n'allant pas plus loin. Or, le syndicalisme est l'émanation des salarié-e-s et a besoin continuellement de nouvelles têtes, de nouvelles idées, ne serait-ce que pour renouveler les générations et le contenu revendicatif.

Les luttes contre les contrats de mission :

Je me souviens encore de la volonté du patronat de la même branche de l'informatique en 2004 cherchant à mettre en place les contrats de mission, des contrats de travail leur permettant d'embaucher puis débaucher des personnels le temps d'un contrat commercial avec un client, le rêve pour des patrons, associer le contrat de travail à un contrat commercial.

Avec les copains du syndicat CGT nantais des personnels de sociétés d'études, vite rejoints par des camarades CFDT et Sud, nous avons lancé une pétition en ligne (une des premières) contre ces contrats de missions. Une pétition, c'est comme de la mayonnaise, ça prend ou ça ne prend pas. Celle-ci a dépassé les 100 000 signatures partout dans l'hexagone et nous l'avons présentée au patron de la branche patronale SYNTEC qui passait à Nantes. En avril 2004, le Syntec décidait d'abandonner la partie... Provisoirement, car ils allaient resservir la chose régulièrement. Et surtout, les ordonnances Macron allaient leur offrir fin 2017 sur un plateau ce « contrat de travail à durée indéterminée de chantier ».

Comme quoi la lutte paie, mais est un éternel recommencement.

https://www.liberation.fr/futurs/2004/01/28/les-informaticiens-en-pointe-contre-les-cdd-longs_466872/

La CGT et les grands projets d'infrastructures, un lent cheminement :

Je me souviens enfin de l'évolution des positions de la CGT sur certains grands travaux d'infrastructures, en particulier d'un groupe de travail vers 2002/2003 à l'Union départementale CGT de Loire-Atlantique où nous traitions de sujets comme l'aménagement du territoire et les infrastructures.

On débattait par exemple dans ce groupe de l'extension du Port autonome Nantes-Saint-Nazaire (où se trouve notamment la raffinerie Total) à Donges-Est (zone naturelle fragile). Alors que la teneur des débats allait plutôt dans le sens de la critique de cette extension, arrive le Secrétaire général de la CGT des travailleurs du port, très énervé et exigeant de nous que nous abandonnions ce sujet. Toujours est-il qu'étant donné le poids de ce syndicat dans la CGT face à un groupe de travail non statutaire de syndiqués bénévoles, le sujet a été mis sous le boisseau.

Autre dossier où la CGT de Loire-Atlantique s'est impliquée à partir de 2015 : celui du projet d'aéroport de Notre-Dame des Landes. Avec la participation décisive de la CGT Vinci (Vinci gère l'actuel aéroport Nantes-Atlantique et devait construire l'ex-futur aéroport), puis de l'Union Départementale de Loire-Atlantique, le projet d'aéroport fut abandonné. Mais plus décisives, bien entendu, furent les luttes des principaux collectifs, celle des zadistes autour du site pressenti ainsi que celle de l'ACIPA (l’Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes).

En résumé, la CGT ne se borne plus au seul critère de l'emploi pour évaluer l'intérêt de grands projets d'infrastructures ou industriels. Pour autant, il reste vrai que le poids en adhérents de telle ou telle fédération ou entité territoriale de la CGT continue de peser sur les orientations de la Confédération, à l'exemple du soutien à l'énergie nucléaire. On notera aussi que la CGT défend le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin qu'elle estime « indispensable socialement, économiquement et écologiquement », rien que ça.

Mais disons que les questions de santé, d'environnement, de réchauffement climatique prennent toute leur importance dans la réflexion et les actions de beaucoup de syndicats et d'Unions Locales. Ces sujets ne sont pas des sujets « sociétaux » mais bien sociaux, comme le sont la défense des services publics ou la lutte contre le sexisme ou le racisme.

Les grandes mobilisations interprofessionnelles sur les lois Travail, la sécu et les retraites :

Ça a toujours des moments forts de mobilisations de la CGT.

Comme beaucoup, je regrette que les belles mobilisations aient eu lieu par journées isolées. Mais la grève générale, comment faire pour la populariser ? Déjà, appeler à des grèves reconductibles afin que les salarié-e-s disposent d'un motif officiel d'absence pour grève.

J'avoue que dans le secteur d'activité qui était le mien (les services informatiques), mobiliser des collègues dispersés chez les clients (sans compter le fait qu'ils ou elles ont pris le goût du télétravail) était compliqué. Si on se réfère à la réforme 2023 des retraites, au mieux furent-ils au maximum 15 à 20 à se déclarer en grève (au moins une fois) sur un effectif d'environ 250 salarié-e-s sur l'agence, moins de 10%.

Plutôt que de tenter une série de lieux communs sur cette profession (un positionnement de classe « petit-bourgeois » mais ce n'est pas vérifiable, l'esprit « start-up », une population jeune ne craignant pas la mobilité, le fort turn-over qui n'incite pas à s'intéresser aux questions syndicales, le sentiment chez les plus jeunes qu'ils ou elles « n'auront pas de retraite »), mieux vaut se poser la question : « pourquoi n'avons-nous pas su les motiver sur ces questions des retraites ou de Code du Travail ? ». La question mérite d'être creusée... pour la prochaine fois. Car les Macron et cie entendent « accélérer les réformes ».

Dès lors, grève générale ou pas, il était difficile de faire mieux dans ce secteur. Il restait alors au salariat motivé tous secteurs confondus à s'organiser pour bloquer l'économie, ce qu'il n'a pas réussi.

Mon tour est passé, mais j'ai toujours l'espoir d'un sursaut collectif et solidaire, peut-être selon des formes inédites.

Que dire encore brièvement ?

Le rendez-vous manqué entre le mouvement des Gilets Jaunes et les syndicats, sans doute du fait d'une méfiance mutuelle, de l'incapacité des syndicats à jauger ce qu'était ce mouvement, peut-être inclassable et l'a priori syndical sur le fond politique des GJ comme étant manipulés par l'extrême-droite, ce qui a été effectivement tenté à certains endroits, mais bien loin de la volonté d'autonomie des GJ.

La brutalisation des forces de police contre les mouvements sociaux et la jeunesse des quartiers populaires. En quarante ans de militantisme et surtout ces dix dernières années, je l'ai constaté, en atteste un projectile que j'ai reçu dans les côtes lors d'une manifestation des GJ, heureusement sans gravité.

Le caractère internationaliste du syndicat à réaffirmer plus que jamais, à l'heure où la militarisation du monde repart comme jamais vu depuis des décennies et où les mouvements nationalistes, xénophobes, suprématistes et ultra-religieux ont le vent en poupe. Il faut rappeler sans cesse le danger qu'ils représentent. Ce n'est plus seulement un risque : on les voit déjà à l'oeuvre partout dans le monde. Le Peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie le subit de plein fouet, avec la complicité/duplicité des pays occidentaux. Et ailleurs, ça ne va pas très bien non plus.

Pour finir, cette citation d'Emile Pouget, alias le Père Peinard, joyeux gouailleur de la CGT naissante à la fin du 19ème Siècle : « Le jour où nous serons une floppée de bons bougres ne se contentant pas de détester platoniquement la guerre, les gouvernants y regarderont à deux fois avant de donner le signal des tueries ». C'est toujours d'actualité !

Agrandissement : Illustration 2