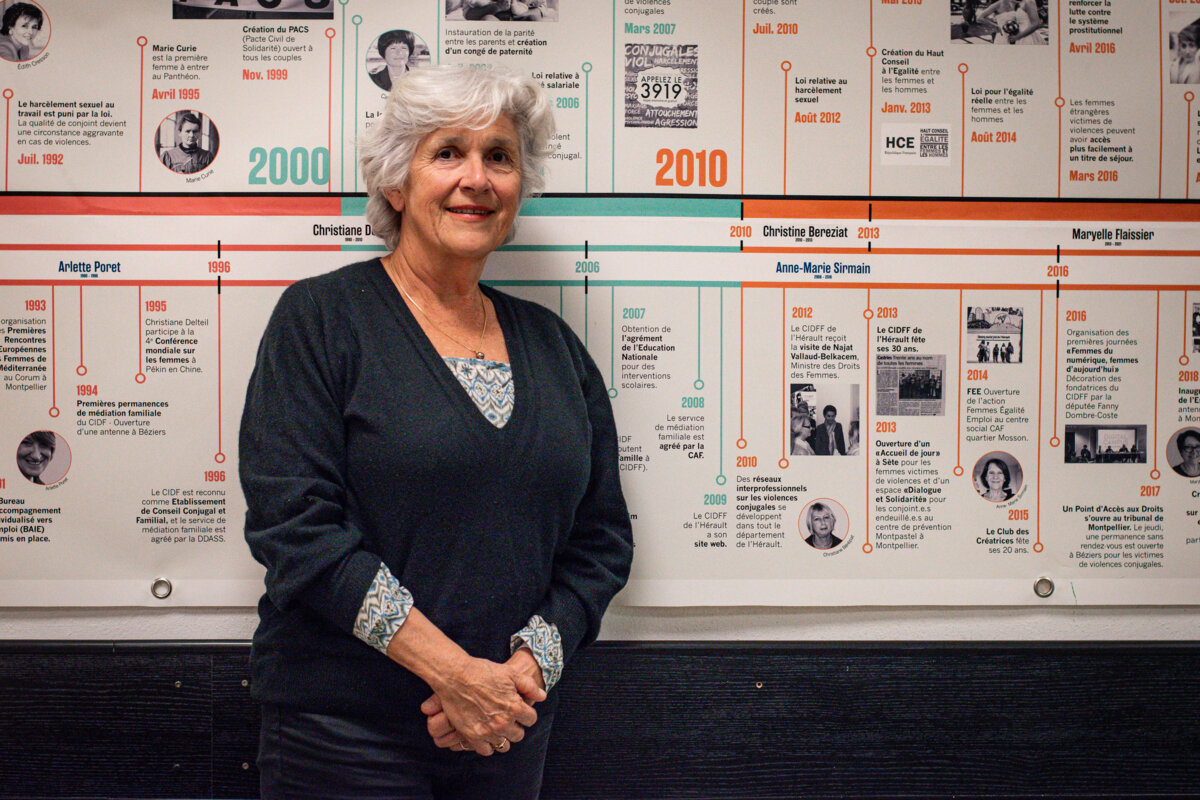

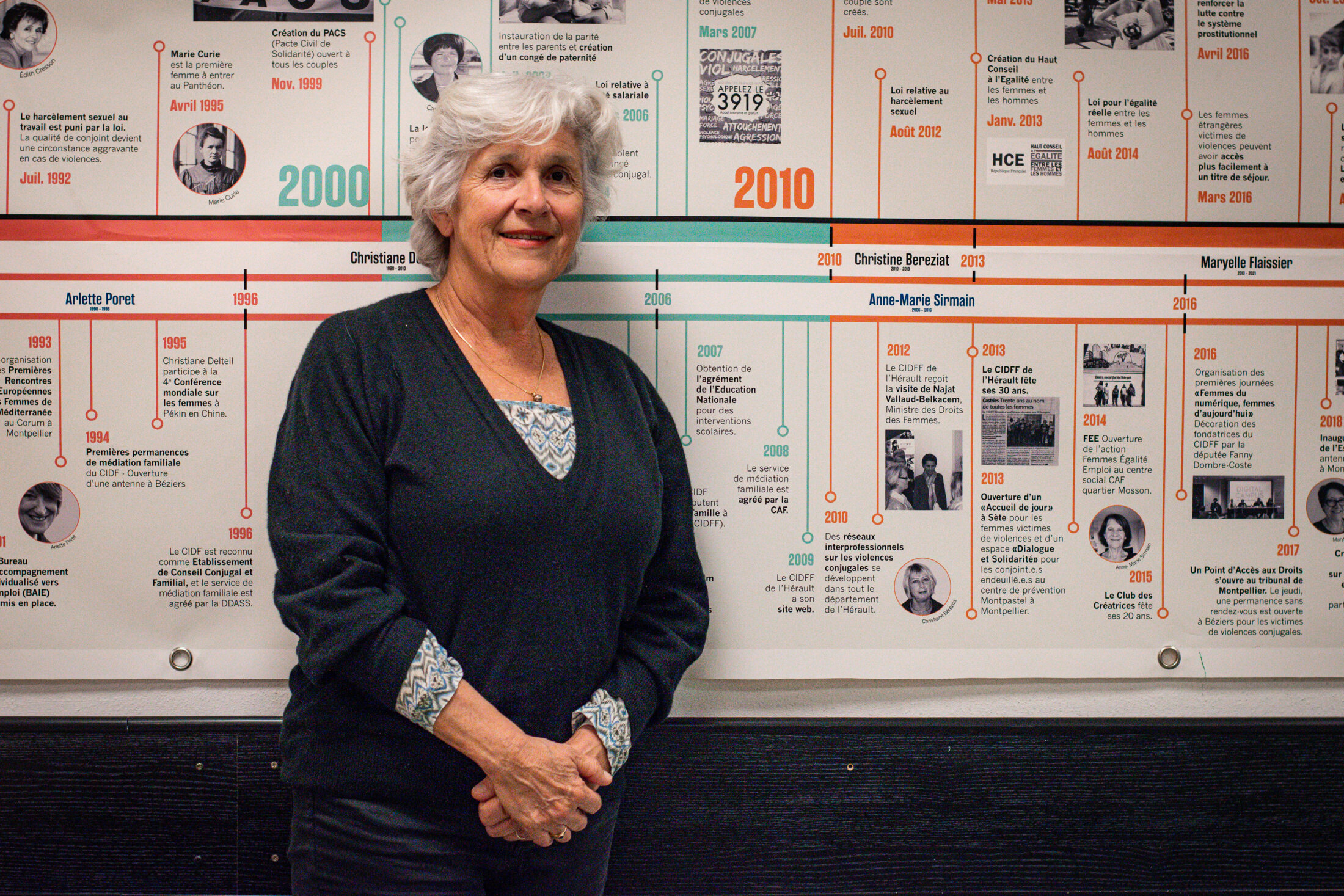

Agrandissement : Illustration 1

Jamais loin de son engagement. « Ici pour la photo, c’est bon ? Il faudrait qu’on voie le 39 19, ce serait bien », glisse Aline Faucherre, en nous accueillant dans la salle de réunion du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de l’Hérault (CIDFF). La présidente est en pleine préparation de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, entre les pancartes prêtes pour la manif et un planning de semaine déjà saturé. « Depuis que je suis revenue de vacances, je suis ici tous les jours et à plat ventre ! », lâche-t-elle, sourire aux lèvres.

Le CIDFF au cœur, la main pour l’autre

17 000 personnes accueillies par an. « Pas seulement pour les violences : le cœur de notre métier, c’est l’égalité entre femmes et hommes », précise-t-elle, en déroulant méthodiquement les missions du CIDFF 34. Psychologues, conseils juridiques, insertion professionnelle... « On accueille autant des personnes qui ont besoin de consulter un juriste pour faire réévaluer une pension alimentaire, se renseigner sur une séparation ou trouver un soutien dans une situation extrême. » Aline Faucherre en a aidé, du monde, venu franchir le pas de porte du 2, rue de la Vieille à Montpellier. Vingt-cinq ans de service, et une détermination intacte.

Elle dénonce des signaux, bien visibles, mais encore trop ignorés. « Les menaces de mort sont souvent l’annonce d’un féminicide. Cette alerte n’est pas assez prise en compte ». La dure réalité aurait pu la décourager. « Depuis 2006, on reste entre 100 et 150 féminicides par an. Quelle que soit l’avancée, on n’arrive pas à faire baisser le chiffre. » déplore la responsable, qui pointe les lacunes françaises en matière de protection des femmes victimes de violences.

Pour elle, l’ordonnance de protection immédiate, entrée en vigueur avec la loi du 9 juillet 2010, n’est pas utilisée à bon escient. « En France l’année dernière, on a eu 4 200 ordonnances. L’Espagne, c’est 33 000 : la différence est énorme, la protection des victimes est réellement prise en compte. »

Une question d’interprétation juridique : « Les magistrats demandent souvent une plainte pour appliquer cette mesure, qui est avant tout un moyen de protéger dans l’urgence et non une sanction ». Une certaine dichotomie entre les villes et le monde rural, qu’elle déplore. Une priorité pour la responsable, qui égrène les cinquante points d’information présents dans le département. « À la campagne, les femmes sont très éloignées de ces services » justifie Aline Faucherre, pointant aussi les discours masculinistes, dont la montée est « effrayante chez les jeunes ».

Le combat d’une vie

Rien ne la prédestinait, et pourtant tout l’y conduisait. La vingtaine entamée, Aline Faucherre suit des études de criminologie à Aix-en-Provence, avec une idée fixe : devenir magistrate. Mais l’introspection la rattrape. « Je me suis demandé : ai-je vraiment envie de faire ce travail où j’aurais à sanctionner les agresseurs ? » se souvient-elle. Le doute file en décision. Un concours manqué plus tard, sa voie se dessine, comme une évidence : elle sera du côté des victimes. Son stage de maîtrise, au Québec, achève de la convaincre. « Là-bas, ils avaient vingt ans d’avance sur nous : des procédures, une théorie des violences, des moyens… C’est une expérience qui m’a profondément marquée. »

Retour en France. Dans l’Hérault, là où elle enchaîne les postes : enseignante en école de travail social, directrice de foyers de jeunes travailleurs, puis audits pédagogiques aux quatre coins du pays pour aider des structures en difficulté. Et puis vient le temps de la famille. De l’amour né d’une rencontre qui conte, naissent quatre enfants qui chamboulent tout : une vie désormais rythmée par les leurs. « À la naissance du quatrième, j’ai pris un congé parental. J’avais besoin de souffler à ce moment-là ! »

Le hasard fait bien les choses

C’est une rencontre fortuite qui la ramène auprès de ses premières intuitions féministes. Entre deux courses, Aline Faucherre croise une amie de longue date, à l’époque présidente du CIDFF 34. « Et quand ton congé sera fini, tu vas faire quoi ? » Aline répond qu’elle compte reprendre son poste dans les audits pédagogiques. « Tu ne voudrais pas venir plutôt chez nous ? » renchérit son amie.

Elle en parle avec son mari, l’idée mûrit. Sa décision est prise : dans la foulée, Aline franchit la porte du CIDFF. « Je suis rentrée en 2000… et je n’ai plus jamais quitté », résume-t-elle. Salariée du centre, elle accueille et conseille les femmes victimes de violences. Vingt-cinq ans de main tendue, et des histoires qui l’ont marquée.

Une femme, un jour. « Je l’ai vue un vendredi après-midi, envoyée par la médecine légale : elle était couverte de bleus, ne voulait ni porter plainte ni rester à l’hôpital. » Aline Faucherre l’écoute, l’alerte, mais la femme insiste : « Je veux rentrer chez moi », dans son village. Elle respecte son choix, non sans inquiétude.

« Le lendemain matin, je vais faire mon marché, j’achète Le Midi Libre… et je vois : “meurtre”, dans le village où elle allait. » Le choc. Le doute. « Je me suis dit que je n’avais pas su trouver les mots, pas agi comme il fallait. » Ce n’était pas elle. Mais le souvenir, lui, est resté. « Quand on fait ce travail, on flirte quand même un peu avec la mort. On sait qu’elle est possible. »

Face aux violences

Mais pour Aline Faucherre, pas question de fatalisme. La loi de 2020 sur le suicide forcé, inspirée en partie par le geste de Krisztina Rády en 2010, épouse de Bertrand Cantat qui a mis fin à ses jours, ouvre un nouveau front qu’elle compte bien porter. « On est partie civile depuis cinq ans sur l’histoire d’une jeune femme qui a sauté du cinquième étage, qui est morte avec son bébé dans les bras. Le bébé a survécu et l’enquête a conclu à un suicide. Pour moi, on est vraiment face à un acte forcé, elle cherchait à s’extraire d’une situation de violence. »

Aujourd’hui présidente bénévole, elle ne projette pas de troisième mandat. « Il faut laisser la place à des gens plus jeunes désormais », observe Aline Faucherre. Avant de se quitter, elle évoque les figures qui ont façonné son engagement. « Gisèle Halimi, c’est une prise de conscience, une personnalité flamboyante qui m’a marquée avec le procès pour viol en 1978 », raconte-t-elle. Elle cite Michel Foucault, Édouard Durand et Karen Sadlier, dont les travaux ont guidé sa réflexion au fil des années. Bientôt à la retraite, lucide, l’envie de se battre reste chevillée au corps. Un sourire, une force tranquille. « Il y a un temps pour tout, dans la vie. »