Le 11 septembre 1973 à Santiago, le coup d’État des Forces Armées chiliennes renverse le président socialiste Salvador Allende. Une dominicaine française, Nadine Loubet (sœur Odile) prend alors la plume pour témoigner de l’horreur de la situation depuis les poblaciones de la capitale chilienne et décrire son quotidien (voir le film documentaire "Au nom de tous mes frères", France-Chili, 2019, Samuel Laurent Xu, Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir).

Dès les premières semaines suivant le golpe, une intense application de la doctrine de sécurité nationale par les militaires chiliens mène à un climat de répression inédit. Des dizaines de milliers de personnes sont arrêtées, les disparitions et les assassinats se multiplient et l'espoir de tout un peuple sombre alors dans une longue nuit faite d'autoritarisme, de néolibéralisme et de violations des droits humains.

Malgré les timides protestations des démocraties occidentales, les militaires chiliens assoient leur pouvoir en l'espace de quelques années et la Junte peut alors se targuer de "rétablir l'ordre" et "redresser le Chili". Toutes celles et ceux qui n'adhèrent pas au projet nationaliste et autoritaire des militaires deviennent des suspects et des indésirables ; les pauvres sont abandonnés à leur sort et seules les Églises représentent un lieu de refuge et de solidarité important pour les persécuté-es victimes des exactions. Deux organes indépendants, le Comité pour la Paix (1973-1975) puis le Vicariat de la Solidarité (1976-1993) sont mis en place sous l'égide de l'Église catholique et de son plus haut représentant, le Cardinal Silva Enríquez pour apporter une aide matérielle et spirituelle aux Chilien-nes qui en font la demande.

Au sein de ces différentes instances participe activement la religieuse française Nadine Loubet (voir le post précédent), aussi connue sous le nom de Sœur Odile, et qui joue un rôle essentiel dans la désobéissance civile et les réseaux de résistance clandestins qui se forment dans le monde chrétien et populaire de Santiago. Elle solidarise avec les différents groupes qui agissent contre le pouvoir, notamment les partis de gauche, et s'investit dans les quelques espaces de contestation autorisés par la Junte et protégés par l'Église. C'est le cas de l'AFDD, l'Association des Familles de Détenus Disparus, qui agit derrière le "parapluie" du Vicariat de la Solidarité et fait pression sur les autorités pour obtenir des réponses : où sont tous les disparu-es dont les proches n'ont pas eu de nouvelles depuis leur arrestation ?

Après une première tentative à l'automne 1977, l'AFDD, qui est essentiellement composée par des femmes, décide d'une nouvelle grève de la faim, prévue pour le mois de mai 1978, un mois seulement après la promulgation d’un décret-loi assurant l’amnistie complète des crimes commis par la Junte depuis le coup d’État. Informée par la radio, sœur Odile décide de s’unir à la mobilisation : « j’ai su que je ne pouvais pas ne pas les accompagner. J’ai su que mon chemin était là. On aura refusé jusqu’à maintenant la douleur, la souffrance, la mort, mais ils me démontrent que c’est peut-être le seul chemin ».

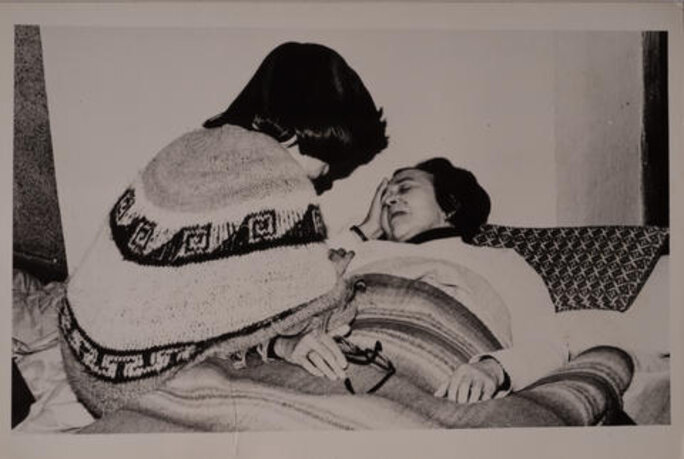

Les participants de la grève de la faim se retrouvent dans différentes paroisses, notamment Jesús Obrero, Don Bosco et La Estampa, ainsi qu'à la Basilique de Lourdes à Santiago et au siège de l'UNICEF. Autour des jeûneurs se pressent médecins, infirmières, photographes et journalistes, qui viennent sympathiser avec cette lutte suprême contre l'arbitraire et la violence de la dictature. Des courriers arrivent du monde entier, soutenant la lutte du peuple chilien - largement diffusée dans les milieux militants européens - et encourageant ces femmes qui mettent leur vie en péril pour exiger des réponses concernant leurs proches disparus. Le 24 mai au soir, Nadine Loubet abandonne son travail de religieuse ouvrière et se joint à la grève de la faim. Malgré la difficulté, elle tient bon et fait de ce jeûne un acte contestataire et spirituel radical :

"Il n’y a pas d’amour plus grand que de donner la vie pour ses frères. Ma consécration religieuse prenait tout son sens dans cet humble geste d’accompagner les détenus disparus".

Dans les jours qui suivent, alors que les images de cette grève de la faim s'internationalisent, la vague de solidarité dépasse largement les prévisions des organisateurs. Dans plus de 60 villes de 22 pays différents, des grèves de la faim similaires sont mises en place par des Chilien-nes exilé-es et leurs soutiens. Chrétiens et non-chrétiens se retrouvent dans cet acte de désobéissance civile exceptionnel, qui vient diversifier le répertoire d'action des luttes menées depuis le coup d'État. Comme le souligne un journal clandestin du christianisme populaire : « que peut-on enlever aux grévistes de la faim qui n’ont pas de pain, dont les repaires sont les temples publics et dont la seule force réside dans leur faiblesse croissante ? » (No Podemos Callar, n° 31).

Ce mouvement international, animé presque exclusivement au Chili par des femmes, est un évènement marquant de l'histoire de la dictature civilo-militaire (1973-1990). Bien que méconnu, plusieurs textes écrits par Nadine Loubet permettent de faire la lumière sur cet épisode ...

... À retrouver dans Des femmes contre Pinochet. Odile et les résistantes de l'ombre (Chili 1973-1990), Préface de Franck Gaudichaud, Éditions Karthala, Collection Signes des Temps, sortie prévue en France métropolitaine en juillet 2023.

Samuel Laurent Xu (SciencesPo Paris, Sorbonne Université) est le réalisateur du documentaire « Au nom de tous mes frères » (2019), primé au Festival international Atlantidoc de Montevideo. Il publie son premier ouvrage dans la collection « Signes des Temps », fruit d’une enquête menée au Chili entre 2018 et 2023 aux côtés d’une vingtaine de femmes chrétiennes engagées dans les réseaux de résistance pendant la dictature. Il travaille depuis l’été 2020 avec Gaspard Marcacci Thiéry (Panthéon Sorbonne), chercheur en histoire spécialisé dans l’étude des sources manuscrites. Ensemble, ils ont reconstruit l’histoire de Nadine Loubet et travaillent aujourd’hui à l’ouverture d’une archive dédiée aux religieuses engagées dans la résistance au Chili entre 1973 et 1990.