Aujourd'hui, quelqu'un qui a dans les 30 ans peut très bien avoir, parmi ses tous premiers souvenirs, la première fois où il a regardé la télévision. C'est une étape importante de la transformation de ce petit animal de l'espèce humaine que nous sommes originellement, en un humain occidental de notre époque, même si ce n'est pas la seule de ce genre. D'autres étapes importantes de ce genre sont par exemple, la première fois où on voit une photo, un tableau ou une statue, un dessin, la première fois où voit une ombre se projeter sur un mur ou une paroi, ou la première fois où on voit un reflet dans un miroir ou dans de l'eau.

Nous aimons donner du sens aux évènements de notre vie, qui pourtant n'en ont pas ; et nous aimons aussi, quand nous sommes fortement engagés dans une voie, voir dans tel ou tel banal souvenir d'enfance, un signe que nous étions prédestinés à nous engager dans cette voie. S'il fallait placer l'écriture de tous ces billets de blog sous le signe d'un souvenir d'enfance de leur auteur, il faudrait alors sûrement que ce soit la première fois où il a regardé la télévision.

C'était dans les années 1980 et, comme dans une publicité vantant le mode de vie occidental, l'auteur qui avait alors 5 ans, était rentré dans la chambre de ses parents à leur réveil, et ils l'avaient invité à s'installer entre eux dans leur lit. Entre ses parents, l'auteur regardait pour la première fois à la télévision, un dessin animé, c'était un épisode d'Ulysse 31.

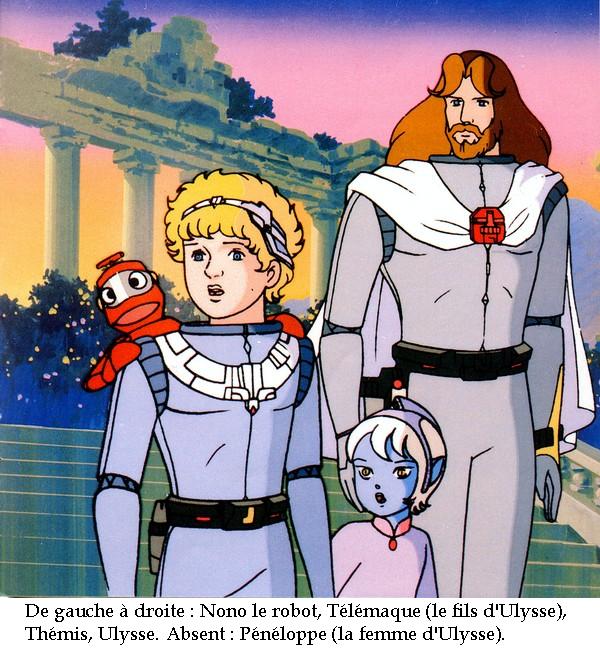

Personnages principaux d'Ulysse 31, FR3, 1981

Revenir à soi, même si c'est un péché.

Comme le dit si bien le générique de ce dessin animé, «Ulysse revient», sans cesse, il erre partout comme un mort-vivant ou un refrain. Et si, depuis son apparition dans l'Odyssée d'Homère, au VIIIème siècle avant notre ère, Ulysse revient sans cesse comme un refrain, c'est en grande partie parce qu'il y a sans cesse, depuis, des gens qui errent comme lui : car c'est très souvent dans la rêverie des gens qui errent, ou qui contemplent des gens qui errent, qu'il revient.

A la Renaissance, il revient dans la rêverie de Du Bellay, alors en voyage à Rome. Comme beaucoup de lettrés de la Renaissance, Du Bellay s'était envolé loin de l'univers qui l'entourait, dans le vieil imaginaire de l'antiquité gréco-romaine. Les lettrés de la Renaissance s'étaient envolés dans cet imaginaire païen, rempli de raffinements et de sensualité, de libertés et de joies, de charmes et d'intelligence, donnés à des choses qui constituent la vie terrestre, parce que le cadre idéologique du Moyen-Âge d'où ils voulaient sortir, imprimait aussi à cette époque un mouvement d'envol, et de manière exagérée à leurs yeux, mais un mouvement vers ailleurs encore : vers le Dieu chrétien dans les cieux, parmi les anges purs, les moines pauvres et chastes, les saints martyrs. Paradoxalement, c'est donc par soif d'un retour à soi et à la vie ici-bas, que les lettrés de la Renaissance se sont beaucoup envolés loin de leur ici et de leur maintenant.

Mais ce mouvement s'est accompagné d'un autre, par lequel les lettrés de la Renaissance sont revenus vers leur ici et leur maintenant. L'itinéraire de Du Bellay indique aussi ce deuxième mouvement : dans ses Regrets, poèmes écrits à Rome, il a dit que la Rome antique n'était plus qu'une ruine, et qu'il languissait son pays. Puis dans un essai pour la Défense et illustration de la langue française, il a dit que si les artistes français voulaient vraiment ressembler aux artistes antiques, il gagneraient à s'en inspirer, mais il ne fallait pas qu'ils les imitent trop, car rien ne ressemble moins à un artiste qu'un imitateur qui ne fait que reproduire sans créer. Il fallait donc que lui et les autres poètes de la Pléiade fassent vivre leur propre langue, la langue française, comme l'avaient fait avant eux les poètes antiques avec leurs langues antiques. Cela ne les empêcha pas de donner dans leurs poésies, une place aux choses qu'ils avaient aimées dans l'imaginaire antique : nymphes, divinités antiques et autres créatures ; et histoires amoureuses, qu'ils pouvaient aussi apprécier, plus proches d'eux mais sous une forme plus idéalisée, dans les chansons des troubadours.

En plus des poètes de la Pléiade, les autres lettrés de la Renaissance participent à ce double mouvement, d'envol loin de ce qui se rapporte à soi, à la recherche de soi, et de retour à soi et à ce qui se rapporte à soi. Rabelais, connaisseur des anciennes médecines grecques et des médecines arabes, parle du corps autant que de l'âme, et des plaisirs des sens. Il raille les "sorbonnagres", théologiens censeurs, et parfois même inquisiteurs, de la Sorbonne : pour inviter le lecteur à se faire confiance à lui-même, comme les philosophes antiques, en se fiant à sa raison plutôt qu'à une autorité, même religieuse, pour juger ou interpréter ce qui se présente à lui, y compris le texte de la Bible ; et pour critiquer l'éducation de l'époque, qui selon lui ne développait pas assez la capacité de juger par soi-même. Son Pantagruel et son Gargantua sont racontés en français, dans une langue assez courante voire grossière, ils cherchent souvent à faire rire, et sont peuplés par les gens de la rue de leur époque, et par leur imaginaire qui était parfois très superstitieux ou païen.

Shakespeare joue des pièces de théâtre en anglais, où se côtoient les héros de l'antiquité romaine, les fées, les lutins et les sorcières de l'imaginaire celtique, avec les gens de la population anglaise, même les plus comiques ou vulgaires. Comme Homère ou les anciens tragédiens, il raconte les passions humaines, les problèmes de la vie humaine, la beauté de notre monde. Et comme Homère ou les anciens historiens, il raconte les péripéties des héros de l'Histoire de son pays.

Montaigne soigne sa relation avec son plus proche ami. Il écrit dans ses Essais (livre III, chapitre 2) : « Si le monde se plaint que je parle trop de moi, je me plains qu'il ne pense seulement pas à soi. ». Très souvent installé seul dans sa bibliothèque, remplie d'ouvrages antiques, qui occupe le troisième étage d'une tour ronde de son château, il a une démarche assez paradoxale. Puisque c'est au fond d'un lieu plus étroit que cette tour, plus étroit même qu'un puits autour de lui, que se trouve selon lui, une chose qui s'étend sur toute la surface de la Terre ; et puisqu'il se plonge dans ce lieu si étroit, à la recherche de cette chose si étendue : « Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. »

Ce dont Ulysse est le symbole revient à notre époque, par exemple dans des chansons de Brassens, Auprès de mon arbre, Supplique pour être enterré sur une plage de Sète ; ou encore au cinéma, dans La planète des singes, E.T. («E.T. téléphone maison»), Retour vers le futur, Les visiteurs, ou dans Into the wild (film dont le personnage principal, après avoir beaucoup voyagé en vagabond, finit par se fabriquer un petit chez soi précaire dans une carcasse d'autobus, et par espérer d'en avoir un jour un plus complet, avec sa Pénélope et son Télémaque). Et Ulysse lui-même revient aussi à notre époque, par exemple dans une autre chanson de Brassens, Heureux qui comme Ulysse ; ou donc encore, finalement, dans une histoire qui se déroule au 31ème siècle, sous la forme d'un personnage d'un dessin animé, dans cette grande machine à faire parfois voyager (par des émissions comme Thalassa, Faut pas rêver...), mais aussi souvent, cette machine à faire errer les gens, qu'est la télévision. Mais admettons que cette fois, ceci n'a pas grand chose à voir avec cela : Ulysse revient à la télévision, seulement parce qu'elle revisite tous les classiques, et non pas parce que l'errance de la télévision la fait rêver d'Ulysse.

Revenir au pays, et le dépaysement redeviendra une joie.

Ulysse revient, comme un refrain, mais aussi comme quelqu'un qui cherche désespérément à revenir chez lui, parmi les siens. Le voyage est bon en soi, mais il est mauvais de le concevoir contre tout enracinement. Car souvent, le voyage conçu contre tout enracinement n'est plus un voyage mais une errance, comme l'errance d'Ulysse, vécue par lui comme une errance, parce qu'il souffre du déracinement. C'est d'ailleurs pour cela qu'il revient dans les rêveries de ceux qui errent : parce qu'ils ne voyagent plus, mais souffrent comme lui du déracinement.

Cessez donc de souffrir du déracinement, et votre errance redeviendra un voyage, pourra-t-on alors dire à ceux qui errent. Mais autant dire à celui qui a une rage de dents : cesse d'avoir mal aux dents. Ou à une chatte affolée qui cherche ses chatons perdus : cesse de vouloir retrouver tes chatons. Comme peut le donner à penser le drôle de récit des Aventures d'Alice au pays des Merveilles (écrit au XIXème siècle par Carroll), la réalité et ce qu'on ressent sont parfois moins faciles à manipuler que le langage. Le langage n'a pas d'emprise sur la réalité insensible, et son emprise sur la sensibilité a parfois des limites. Parfois, la seule manière de ne plus voir ce qu'on voit, est de ne plus rien voir du tout ; et la seule manière de ne plus ressentir ce qu'on ressent, est de ne plus rien ressentir du tout, comme quand on reçoit une piqure de morphine, fume de la drogue, boit deux bouteilles de whisky, ou quand on attrape la maladie d'Alzheimer ou se fait lobotomiser.

Il est bien vrai que l'enracinement ne se conçoit pas sans le voyage, comme l'avait montré Simone Weil (philosophe de la première moitié du XXème siècle, élève d'Alain, puis ouvrière en usine et ouvrière agricole, chrétienne et socialiste, morte à 34 ans en 1943, en Angleterre). Dans L'enracinement (IIème partie, «Le déracinement paysan»), elle dit :

«Par un effet de contraste, une trop grande stabilité produit chez les paysans un effet de déracinement. Un petit paysan commence à labourer seul vers 14 ans ; le travail est alors une poésie, une ivresse, quoique ses forces y suffisent à peine. Quelques années plus tard, cet enthousiasme enfantin est épuisé, le métier est connu, les forces physiques sont débordantes et dépassent de loin le travail à fournir ; et il n'y a rien d'autre à faire que ce qui a été fait tous les jours, pendant plusieurs années. Il se met alors à passer la semaine à rêver de ce qu'il fera le dimanche. Dès ce moment il est perdu. [...]

Il faudrait fournir un aliment à la soif de nouveau qui le saisit. Pour un jeune paysan, il n'y en a qu'un, le voyage. Il faudrait donner à tous les jeunes paysans la possibilité de voyager sans dépenses d'argent, en France et même à l'étranger [...] Cela impliquerait l'organisation pour les paysans de quelque chose d'analogue au Tour de France. On pourrait y joindre des œuvres d'éducation ou d'instruction. Car souvent les meilleurs des jeunes paysans [...] sentent de nouveau vers dix-huit ou vingt ans le goût de s'instruire [...] Le jeune garçon, ayant roulé par le monde plusieurs années [...] rentrerait chez lui, ses inquiétudes apaisées, et fonderait un foyer».

Rester trop immobile suscite l'ennui, par lequel on n'est plus en phase avec le monde qui nous entoure, par lequel donc on se déracine. Inversement, si un voyage commence par être un plaisir, au bout d'un moment on peut avoir envie de retrouver un chez soi : au moment précis où il deviendrait une errance s'il durait encore trop longtemps, le voyage stimule l'enracinement, en nous faisant mieux sentir le besoin d'un lien particulier nous reliant à un chez nous. C'est aussi cela qu'illustre le motif récurrent d'Ulysse, et c'est encore cela qu'illustre, de manière plus violente, la perte définitive d'un être cher, qui nous fait sentir le lien particulier qu'on avait avec lui en coupant brusquement ce lien et nous plongeant dans l'état de deuil, et dans une mélancolie qu'il nous faudra surmonter.(1)(2)

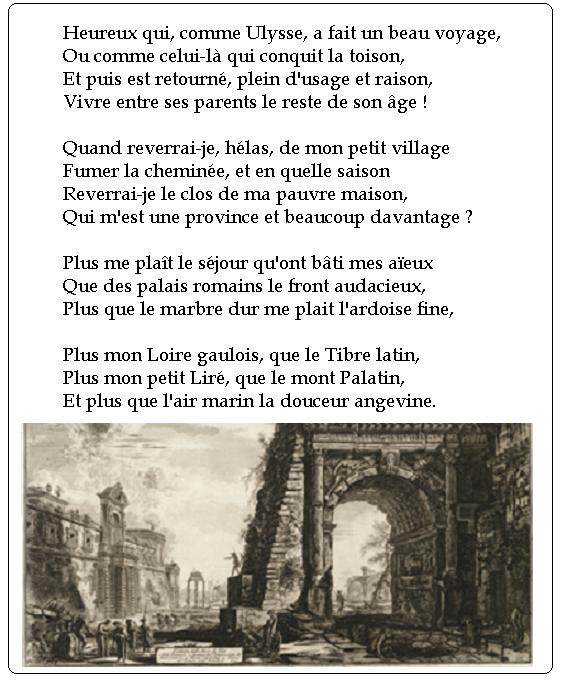

Du Bellay, Les regrets, sonnet 31, 1558

L'enracinement ne se conçoit donc pas sans le voyage, et réciproquement aussi, le voyage ne se conçoit pas sans l'enracinement. D'abord parce que s'il n'y a plus dans le monde de lieux singuliers dans lesquels des gens sont enracinés, si donc le monde est une espèce de soupe uniforme à la surface de laquelle les gens flottent comme des croutons ou des naufragés, alors on est partout dans le monde au même endroit, il n'y a plus de passage d'un lieu à un autre, il n'y a plus donc de voyage, comme le dit Régis Debray (philosophe contemporain de gauche, qui prit part dans sa jeunesse à des combats de libération en Amérique latine), dans son Éloge des frontières.

Ensuite parce qu'on ne voyage plus, mais on erre, quand l'éloignement par rapport à un lieu d'enracinement dure au delà de ce qui est assez long pour nous, et nous fait souffrir de mélancolie. Il n'y a plus alors de plaisir du voyage. On n'est pas obligé de rester enraciné toute sa vie au même endroit, et c'est pourquoi une migration définitive peut commencer par être un voyage, sans se terminer en errance : si elle aboutit sur un enracinement dans le lieu d'arrivée. Mais au bout d'un moment on éprouve souvent le besoin de retrouver un lieu d'enracinement.(3)

Enfin comme le dit encore Weil (IIème partie), «quand un peintre de réelle valeur va dans un musée, son originalité en est confirmée». Or pour les Occidentaux d'aujourd'hui, c'est l'inverse qui peut se passer, quand ils écoutent des musiques du monde, comme les musiques brésiliennes, cubaines, africaines, orientales, slaves, etc... Ces musiques les transportent dans des lieux qui ont leur petit quelque chose à eux. Mais aujourd'hui, le lieu du monde où ils vivent eux-mêmes, émet-il aussi sa petite musique ? A-t-il lui aussi ce petit quelque chose à lui, qui serait aussi pour tous ses habitants qui le voudraient, leur petit quelque chose à eux, qui vivent dans ce lieu ? Les Occidentaux d'aujourd'hui croient être principalement en train de voyager en écoutant ces musiques, et peut-être que certains ne se trompent pas. Mais ceux qui ne sentent plus que s'étend sur tout leur lieu de vie, un petit quelque chose propre à ce lieu, dans quoi ils peuvent eux-mêmes s'investir : ceux-là se trompent parfois. Car c'est alors parfois, moins pour voyager qu'ils écoutent ces musiques du monde, que pour assouvir leur nostalgie de cet enracinement dont ils ne peuvent jouir, qui leur manque, et qu'ils trouvent en elles. Le voyage sans l'enracinement cache alors une triste nostalgie de l'enracinement perdu.

Le voyage et la stabilité, propice à l'enracinement, sont des contraires, et on s'imagine alors que voyage et enracinement ne peuvent se concevoir que l'un contre l'autre. Mais finalement, comme le dit aussi Weil (IIème partie, «Le déracinement ouvrier»), loin de s'opposer, «l'enracinement et la multiplication des contacts sont complémentaires» ; de même que, dans la mythologie gréco-romaine, Flore la déesse des fleurs, et le dieu vent Zephyr, loin de se détester, s'aimaient. C'est cette complémentarité que Weil avait illustré, pour le cas des paysans de son époque, en montrant comment le voyage et l'enracinement forment un système, sont deux parties d'un même tout, parties inconcevables hors de ce tout auquel elles appartiennent. Le système dont parlait Weil, c'était simplement : des lieux singuliers, d'enracinement de ceux qui les habitent, et des voyages allant d'un lieu à l'autre. Concevoir une partie du système contre une autre partie du système, c'est alors faire exploser le système, et c'est en détruire toutes les parties, puisque toutes doivent exister ou ont besoin les unes des autres.

Comme le voyage et la stabilité, propice à l'enracinement, restent des contraires, et même si voyage et enracinement ont besoin l'un de l'autre, ils ont peut-être besoin aussi pour ne pas se nuire, de s'imposer des contraintes. Concevoir le voyage et l'enracinement comme compatibles l'un à l'autre, c'est donc les affirmer en les niant : c'est les nier en leur imposant des contraintes par lesquelles ils ne se nuisent pas ; et c'est les nier dans leur indépendance l'un par rapport à l'autre ; mais c'est alors surtout les affirmer, car c'est rendre compatibles des choses qui ont besoin de coexister pour exister, c'est donc leur donner la possibilité d'exister ; et c'est affirmer ces choses comme plus grandes qu'elles mêmes, car parties d'un tout plus grand qu'elles mêmes.

Il faut donc chercher à concevoir le voyage et l'enracinement de telle manière que chacun ne nuise pas à l'autre, il faut chercher la bonne articulation et le bon équilibre entre les deux.

Notes.

1. Sciences humaines sur le chez soi : Eiguer, L'inconscient de la maison ; Serfaty-Garzon, Chez soi : Les territoires de l'intimité ; Fischer, Psychologie sociale de l'environnement ; Berque, Le sens de l'espace au Japon : Vivre, penser, bâtir

2. Psychologie sur le deuil et la nostalgie:Bolzinger, Histoire de la nostalgie ; Racine, Le deuil : Une blessure relationnelle, Le deuil : Accepter, laisser partir et choisir la vie

3. Sciences humaines sur la nostalgie chez les personnes immigrées : Sayad, L'immigration ou les paradoxes de l'altérité : L'illusion du provisoire, L'immigration ou les paradoxes de l'altérité : Les enfants illégitimes ; Yahyaoui, Exils et déracinements : Thérapie familiale des migrants