Parmi les enseignements de la crise de la Covid-19, nous pourrions en retenir deux en particulier. D’une part, la prise de conscience que la dégradation des milieux naturels, la destruction des habitats, le dérèglement du climat, l’effondrement des populations animales et la diminution de leurs diversités génétiques augmentent les risques infectieux. La Covid-19 est une zoonose, c’est-à-dire une maladie infectieuse animale transmise à l’être humain. La pandémie a brutalement ramené à la réalité nos modes de vie hors sol, détachés du territoire et de ses contraintes.

D’autre part, cette crise a mis en lumière, pendant le confinement, un ensemble de métiers dévalorisés, mais essentiels pour le fonctionnement de la société. Les éboueur·e·s, caissier·e·s, livreur·e·s, infirmier·e·s, etc. ont des rôles indispensables. La crise a révélé aussi que la production locale, les circuits-courts, l’agriculture de proximité sont particulièrement absents de notre métropole tertiarisée à outrance (88% des emplois sont dans le secteur tertiaire en Île-de-France). Comme le Grand Paris, les métropoles n’ont plus d’enjeux de productions, elles ne produisent plus rien. Elles sont simplement le support de produits financiers abstraits, des points connectés dans le monde, polarités nécessairement “attractives”, offrants des bureaux climatisés et des services “innovants”. Dans leur croissance folle, les métropoles se sont progressivement détachées des besoins de leurs habitant·e·s. Elles se sont déconnectées de leur territoire, à l’image de Las Vegas ou de Dubaï, villes du désert, Chandigarh ou Brasilia villes nouvelles modernistes, New York ou Hong Kong, villes verticales… Toute la difficulté du territoire francilien et de la construction du Grand Paris tient cependant de la complexité de ce territoire, de son histoire, de son évolution, de son organisation sociale, de ses imbrications d’échelles...

« L’homme ne cherche pas la symbiose avec la nature mais sa conquête... hors nous avons besoin d’une entente entre l’homme et la nature pour survivre », écrit l’architecte paysagiste britannique, Ian McHarg en 1969[1]. Dans son ouvrage Design with Nature, McHarg développe une méthode d’analyse des systèmes naturels et humains prenant en compte la complexité des relations entre l’ensemble des composantes d’un territoire, les conditions, les qualités, les contraintes existantes et leur compatibilité avec les besoins humains. McHarg y introduit la notion de symbiose dans l’urbanisme.

Cette notion, apparue très tard dans l’histoire des sciences, désigne les interactions aux bénéfices réciproques entre des organismes étroitement associés. Découverte à la fin du XIXe siècle, le biologiste allemand Albert Bernhard Frank parlait de «Zusammenleben»[2] (vivre ensemble, en allemand) devenu «symbiotismus» (1877) puis «symbiosis». Son rôle dans la physiologie, l’adaptation des organismes et l’évolution du vivant est pourtant majeure : nous humains, comme bien des animaux, ne digérons pas sans les bactéries présentes dans notre tube digestif ; la plupart des plantes ne peuvent exploiter le sol qu’à l’aide de champignons colonisant leurs racines, qu’elles nourrissent en retour ; lors de la pollinisation ou de la dispersion des graines par les frugivores, l’animal se nourrit, tout en transportant le pollen ou les graines… Nous pourrions aussi parler d’accord «gagnant-gagnant» (ou «win-win» en anglais) mais restons sur le «vivre ensemble» ou la «symbiose»…

Notre objectif dans cette série d’articles à venir est d’observer le territoire du Grand Paris à la manière de Ian McHarg, de collecter un certain nombre d’informations et de données sur le territoire (sa morphologie, ses ressources, sa biodiversité) pour définir ses qualités, ses contraintes et ses fragilités (étalement urbain, pollutions sonore et atmosphérique, risque de crue, îlot de chaleur et insécurité alimentaire). Contrairement à McHarg, il ne s’agit plus de définir des lieux pour minimiser l’impact des extensions urbaines (en 50 ans la métropole s’est déjà largement étendue) mais bien de retrouver de la résilience, du sens, des liens entre la ville et son territoire. Nous verrons aussi que la ville est déjà le lieu du «vivre ensemble» par son organisation sociale, seulement, la structure sociale des métropoles se fragmente, s’individualise. De plus ce «vivre ensemble» n’inclut pas l’environnement, il nous faudra donc introduire la notion d’organisation «géo-sociale» de la ville.

Morphologie du territoire

Pour comprendre le territoire francilien, esquissons en quelques mots sa morphologie, son paysage, sa topographie et la suite d’interactions qui l’ont dessinés, qui en ont défini les contraintes et les usages. L’histoire géologique conjuguée aux bassins fluviaux et leur érosion ont formé, façonné ce territoire. Les ressources du sous-sol ont aussi modelé la ville et ses bâtiments dans leur matérialité. Dans cette première partie nous décrirons aussi rapidement les ressources environnementales du territoire, ses sols agricoles, ses forêts et sa biodiversité.

Vieux de centaines de millions d’années, le territoire francilien a connu une longue suite de submersions et d’émersions. Émergé de l’océan, sa première occupation a lieu au Carbonifère, il y a 350 Millions d’années. L’affaissement des sols de la région parisienne va former une cuvette, 100 Millions d’années plus tard : le Bassin Parisien, où l’eau de mer pourra régulièrement s’engouffrer. La région sera tantôt submergée par l’océan, tantôt recouverte de lagunes, tantôt complètement découverte. Ces longues périodes d’accumulation de matériaux, de sédiments et de fossiles (que nous ne pouvons détailler ici) seront à l’origine de toutes les formations sédimentaires qui constituent le sous-sol sur plus de 2 000 mètres d’épaisseur.

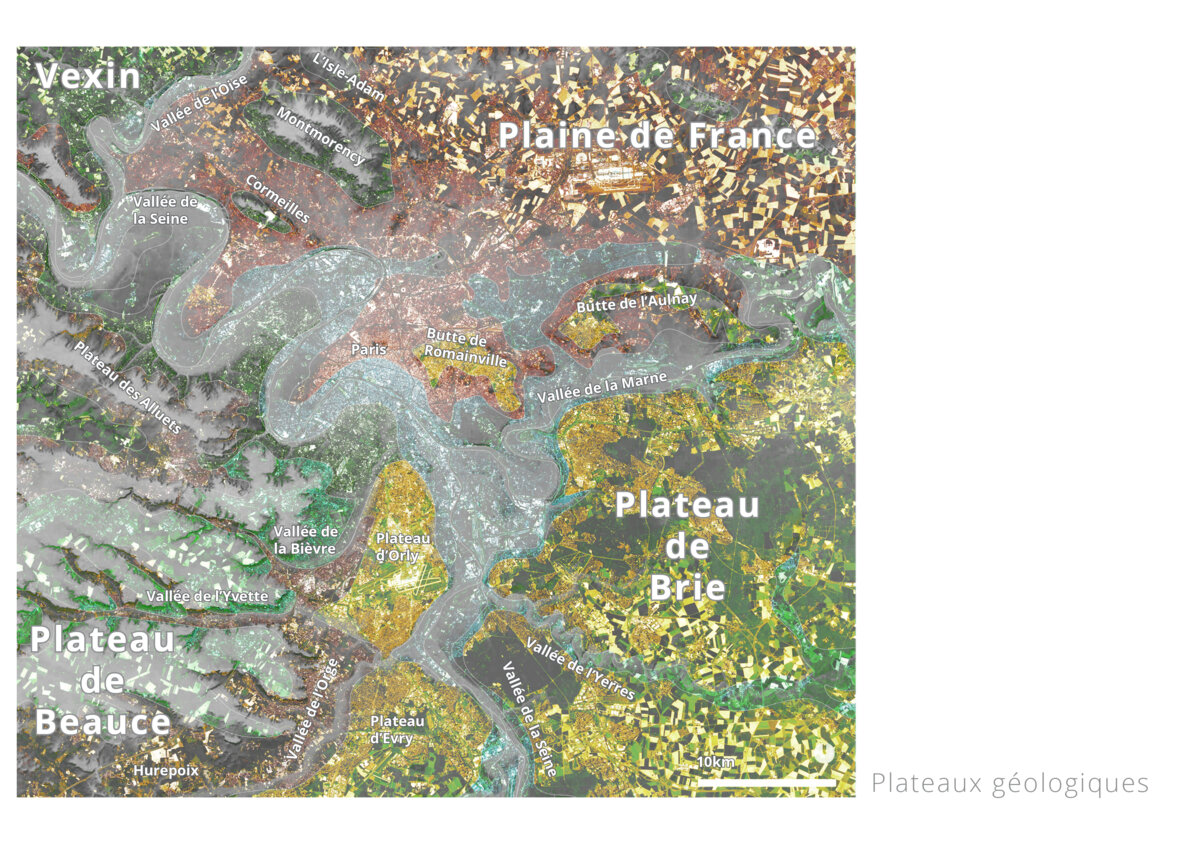

Cette phase a cessé il y a un peu plus de 25 millions d’années. Elle sera suivi d’une période d’intense érosion au cours de laquelle ont été sculptées les formes du territoire, les paysages de plateaux et buttes témoins, vallées alluviales et de vastes méandres (de Moisson, et de Guerne dans la vallée de la Seine, de Jablines ou de Luzancy dans la vallée de la Marne). L’agglomération parisienne se trouve aujourd’hui à l’articulation et au point d’affaissement de quatre grands plateaux géologiques : la Beauce au sud et à l’ouest de la vallée de la Seine prolongée par l’Hurepoix et le Gâtinais ; la Brie au Sud-Est entre les vallées de la Seine et de la Marne, prolongées à l’ouest de la Seine par le Pays de Bière et les plateaux d’Evry et d’Orly ; la Plaine de France ou Parisis en pente douce entre les vallées de la Marne, de la Seine et de l’Oise ; et le Vexin entre les vallées de la Seine et de l’Oise. (voir Carte des plateaux géologiques)

Agrandissement : Illustration 1

L’organisation radio-concentrique du territoire n’est pas seulement donnée par la trame viaire, les réseaux routier et ferré autour de la capitale, cette structure centrée sur la Métropole apparaît déjà avec le relief et le réseau hydrographique. La métropole forme une large cuvette dans la vallée de la Seine où convergent la Marne, la Bièvre, l’Yerres, l’Orge et l’Oise.

Ressources du sous-sol (Carte des ressources du sous-sol)

Jusqu’au milieu du XXe siècle, les pierres et les roches sédimentaires issues des carrières locales servent aux constructions et à l’agriculture : la craie, la pierre de taille, le gypse, le sable et la pierre meulière sont abondamment utilisés pour construire l’agglomération parisienne. C’est là une première connexion au sol, une première symbiose entre des habitant·e·s et leur territoire. La ville se réalise à partir de son sous-sol, comme une émergence, une croissance tellurique, la construction d’un rapport sensible et son homogénéité résulte simplement de l’exploitation de ressources locales.

Agrandissement : Illustration 2

La plus ancienne : la craie blanche formée au Crétacé (-145 Ma à - 65 Ma) aussi appelée craie de Meudon, où elle affleure, est exploitée pour sa pureté, à Meudon mais aussi à Issy, Bougival et Port Marly. Elle est utilisée pour amender les terres agricoles ou fabriquer des ciments hydrauliques.

La pierre de taille est issue des abondants dépôts de sédiments calcaires du Lutecien (-48 à 41 Ma). Elle est exploitée dès l’antiquité pour la construction. Son extraction commence dans la vallée de la Bièvre au sud de Paris puis en galeries souterraines, nombreuses autour du Val-de-Grâce et plus globalement sous les 5e, 6e, 13e et 14e arrondissements.

La pierre du Lutécien sert à bâtir la cathédrale Notre-Dame au XIIème siècle et l’ensemble des constructions importantes, des églises, des ponts, des hôtels particuliers, jusqu’aux façades haussmanniennes du XIXe siècle. Progressivement les carrières du Lutécien s’étendent, découpant les collines de Chaillot et de Passy, en suivant la Seine. On en trouve de Charenton à Pontoise et au nord-est jusqu’à Laon. Partout sont extraits des calcaires du même étage affleurant sur une épaisseur de 7 à 10 m, et donnant le caractère homogène des façades de pierres de taille, vieilles de plus de 40 Millions d’années...

Le gypse s’est formé durant le Bartonien (40 Ma à - 33 Ma) période d’immersion, de retrait marin et de lagune. Les périodes d’immersion apportent du sable (sables de Beauchamp) et les périodes de lagune produisent de nombreux dépôts calcaires à l’origine du gypse (calcaire de Saint Ouen). Le gypse est constitué de sulfate de calcium, cuit et broyé en poudre, il forme du plâtre utilisé pour la construction ou pour la fertilisation des sols. Il est utilisé depuis l’antiquité. Il affleure à Montmartre et sur l’ensemble des hauteurs qui s’étendent de Ménilmontant, Belleville, à Romainville, où il était exploité, provoquant de nombreux effondrements en surface. (Le parc des Buttes-Chaumont est une des anciennes carrières de Belleville). Jusqu’au début du XXe siècle, les immeubles de faubourgs étaient réalisés en colombages de bois ou en maçonneries grossières recouvertes d’enduit au plâtre, car le plâtre résiste au feu. Aujourd’hui encore la région représente 70% de la production nationale de plâtre (le plâtre de Paris).

Une dernière grande immersion marine a lieu à l’Oligocène (il y a environ 30 millions années). Elle amène les dernières couches sédimentaires et notamment le calcaire de Brie, meulière de Beauce, de Montmorency et les sables de Fontainebleau. Le calcaire de Brie, de Beauce, de Montmorency, sont des calcaire siliceux à l’origine des pierres meulières. Ces pierres irrégulières, parfois alvéolaires, tirent leur nom de leur utilité pour fabriquer des meules, pour moudre le grain. Elles sont exploitées jusqu’aux années 1930 pour la construction de nombreuses maisons à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, mais aussi pour la réalisation d’ouvrages d’art comme le viaduc des Fauvettes ou une partie des aqueducs d’Arcueil et de Cachan.

Enfin, les sables et grès de Fontainebleau peuvent atteindre des épaisseurs importantes (de 10 à 70 mètres). Ils forment des massifs notables dans la moitié sud de l’Île-de-France. Ce sable très pur, riche en silice est utilisé en optique ou pour la fabrication des vitrages.

Sols agricoles

Les activités humaines et agricoles sont aussi les principaux facteurs de transformation du territoire. Pendant plusieurs milliers d’années les meilleures terres agraires furent défrichées et cultivées selon leur potentiel, les moins bonnes restèrent boisées.

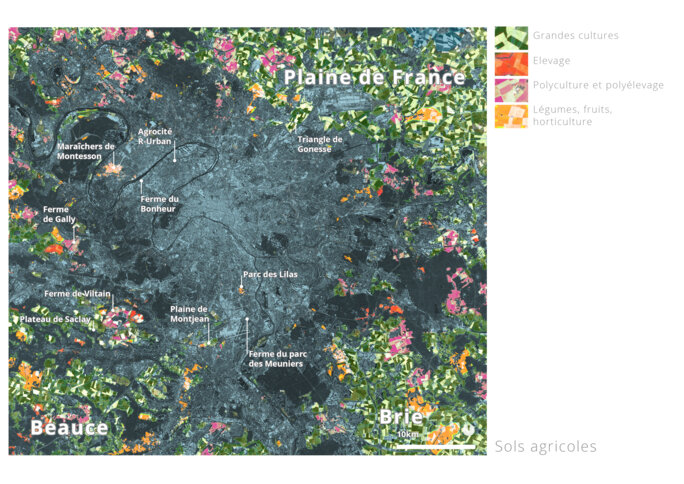

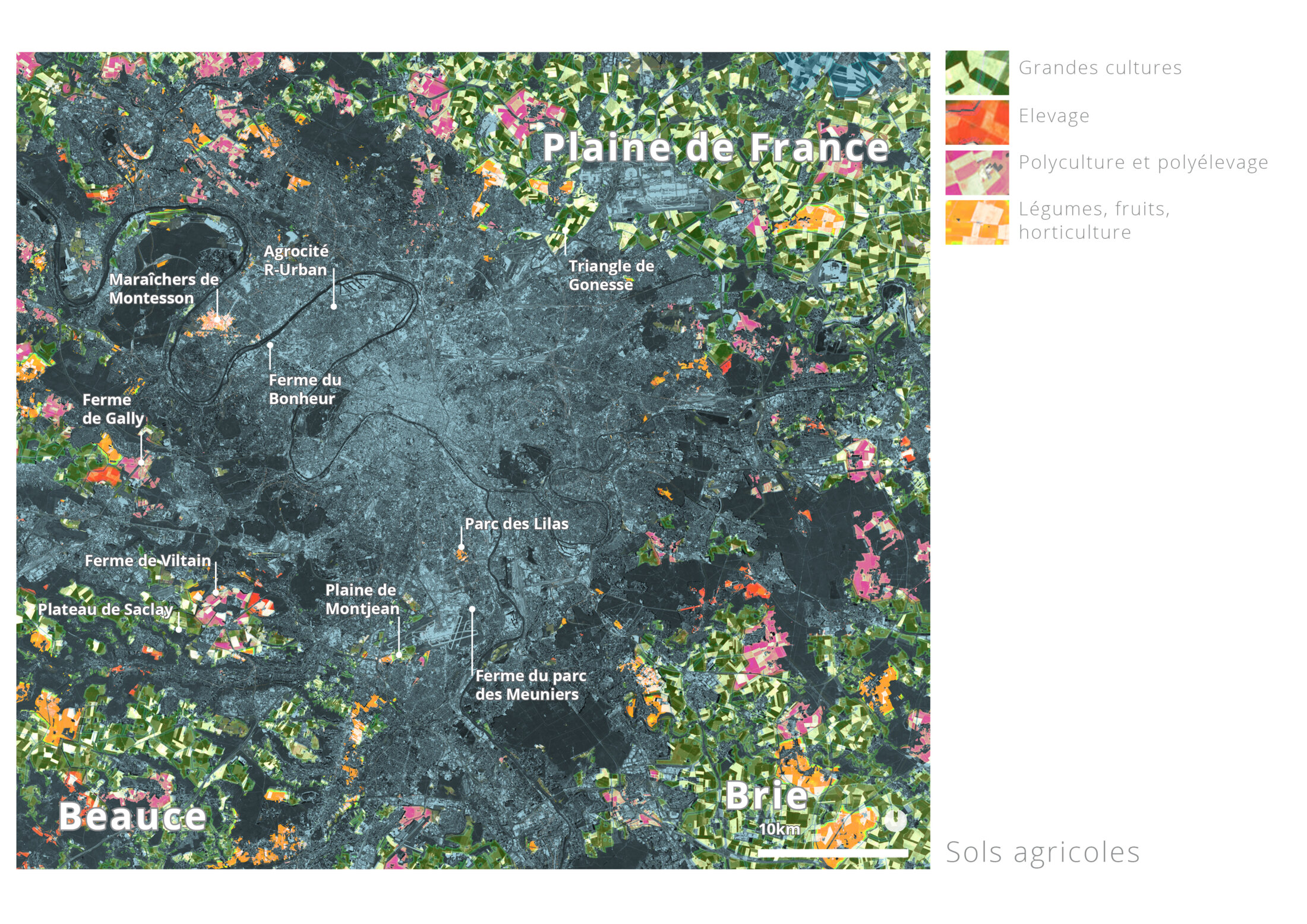

Agrandissement : Illustration 3

Les grandes cultures de betteraves, de maïs, de céréales et de colza se sont développées sur sol limoneux et fertile de la Beauce, la Brie et la Plaine de France. Les bocages et les vallées ont reçu de l’élevage et du maraîchage, les coteaux, l’arboriculture et la viticulture. À quelques kilomètres autour de Paris, la ceinture maraîchère a longtemps nourri la ville, elle a aujourd’hui disparu. En grande couronne quelques microscopiques poches de maraîchage ou de grandes cultures résistent encore à l’urbanisation comme Montesson, Montjean, le triangle de Gonesse ou le plateau de Saclay, nous y reviendrons.

Forêt et biodiversité

À l’échelle de l’Île-de-France, des chaînes de massifs forestiers forment une structure concentrique autour de Paris : au sud, un grand croissant forestier traverse les Yvelines, le centre de l’Essonne et le sud de la Seine-et-Marne (massifs de Rambouillet, de Fontainebleau…). Au sud-ouest un second croissant se dessine avec les forêts de Saint-Germain, Marly, Meudon, Verrières, de même au sud-est avec les massifs de Sénart et Notre-Dame prolongés par les forêts de la Brie boisée, Ferrières, Armainvilliers et Crécy.

Au Nord, on observe un autre grand croissant le long de la vallée de l’Oise, avec les forêts de Montmorency, l’Isle-Adam, Carnelle, Ermenonville...

Agrandissement : Illustration 4

Les espaces ouverts par les forêts mettent la métropole en relation avec l’arrière-pays : le pays du Valois (forêts d’Ermenonville, Chantilly, Halatte) par les trois forêts du Val-d’Oise (Montmorency, L’Isle-Adam, Carnelle), la Beauce par le plateau de Saclay, la Brie par le bois Notre-Dame... Les forêts franciliennes sont établies sur les terres les moins riches du territoire, celles aux valeurs agronomiques les plus faibles. Fontainebleau est sur assise sableuse ; les forêts de Brie et de Beauce sont sur des plateaux argileux ou sur plateau calcaire perméable. La forêt d’Ile-de-France est dominée par la chênaie. Les chênes représentent 60 % du peuplement forestier. C’est également l’essence qui abrite le plus grand nombre d’espèces animales et végétales de l’écosystème forestier (champignons, insectes, oiseaux, organismes saproxylophages, etc).

Bien sûr avant d’être peuplé d’humains, le territoire du Grand Paris est habité par des milliards de plantes, de fleurs sauvages, d’orchidées, de bactéries, d’insectes, d’oiseaux, de poissons, d’amphibiens, de reptiles et de mammifères. Il est réellement vivant, le bois de Vincennes a ses renards, Notre-Dame ses faucons crécerelles, la Défense ses faucons pèlerins et au-delà des espèces spectaculaires, même dans les lieux les plus artificialisés il est possible de croiser chouettes, coccinelles, chauves-souris, hérissons, rapaces, crapauds, hirondelles et martinets, musaraignes, choucas, cigognes, abeilles, mésanges, grenouilles et rainettes, passereaux, tritons, sittelles, salamandres et rouges queues… La vie est présente partout dans le Grand Paris, y compris dans l’interstice des bordures des trottoirs de son centre très minéral. Bien sûr les forêts sont les milieux les plus riches en biodiversité (68 % des réservoirs) mais la faune et la flore parisiennes sont présentes sur tout le territoire : cimetières, parcs, bords de Seine et de ses affluents, friches et délaissés (autrefois on disait « terrain vague »), voies ferrées et même dans les grandes cultures. Ainsi 5% de la population mondiale des pluviers dorés hiverne dans les labours d’Île-de-France.

Cette biodiversité est connue depuis les premiers inventaires de XVIIe siècle[3], son évolution a été étudiée et il serait vain de vouloir ici la décrire avec précision. De plus, ce peuplement n’est pas une donnée figée mais bien un système en évolution constante, il se modifie en permanence : certaines espèces se développent, se déplacent, migrent, ou au contraire disparaissent, de nouvelles apparaissent en fonction de l’évolution des conditions environnementales (pollutions, pesticides, réchauffement…). On constate aujourd’hui un effondrement mondial de la biodiversité, cela touche en particulier les oiseaux en Île-de-France : 73% des moineaux ont disparu à Paris entre 2003 et 2019. Globalement la région a perdu un quart de ses oiseaux au cours des quinze dernières années. Le territoire compte maintenant moins d’oiseaux nicheurs que d’humains. De même 20 % de papillons ont disparu entre 2006 et 2014. D’autres données sont encourageantes comme les 92 % d’augmentation de la flore en milieu urbain au cours des sept dernières années, suite aux changements de pratiques phytosanitaires. L’amélioration de la qualité de l’eau a permis de multiplier par deux le nombre d’espèces de poissons dans la Seine en l’espace de trente ans. Enfin, disparu depuis plusieurs siècles, le Castor d’Europe (Castor fiber) semble être de retour, il a été observé sur l’Essonne.

S’il est difficile de comprendre l’impact de la disparition de la population d’oiseaux ou de papillons ou les bénéfices que les habitants du Grand Paris peuvent tirer de la réapparition du Castor d’Europe, il faut l’appréhender dans un système complexe, un système en interaction où la modification du moindre des composants peut affecter le fonctionnement de l’ensemble. La perte de la biodiversité constitue non seulement un appauvrissement du milieu, mais déstabilise aussi le grand équilibre géochimique et climatique formé par l’ensemble des créatures, entraînant par exemple la diminution de certains prédateurs et la prolifération d’espèces nuisibles, la perte des protections contre les inondations, la réduction de l’absorption de CO2… La diversité et la complexité du milieu sont facteurs de stabilité, de résistance (ou de « résilience » mot à la mode). Ces milieux connaissent une entropie faible et un grand nombre de symbioses. Au contraire, l’uniformité, l’entropie élevée et le faible nombre de symbioses sont des signes de régressions. Ainsi Ian Mc Harg dans son ouvrage Design with nature compare une dune et une forêt : “ On pourrait décrire la forêt comme une complexité organisée, tandis que la dune est, par comparaison une simplicité moins organisée. Si une grande entropie est typique d’un ordre inférieur, la dune révèle une faible néguentropie[4] et la forêt en exprime un degré supérieur.”

Sans entrer dans un inventaire précis de la géologie, de l’agronomie ou de la biodiversité du territoire (il existe une documentation vaste et passionnante sur le sujet), l’objectif de cette première partie était de nous situer dans le territoire francilien, de reposer les pieds sur terre, et sur quelle terre ? Ce préalable est indispensable pour envisager des liens et construire des symbioses avec le territoire. Dans la partie suivante nous aborderons l’Île-de-France par ses fragilités : l’urbanisation hors-sol, les crues, les pollutions sonores et atmosphériques et l’insécurité alimentaire.

(Fin de la première partie)

[1] Ian McHarg, Design with Nature, John Wiley & Sons, 1969

[2] Albert-Bernhardt Frank, Über die biologischen Verhältnisse des Thallus einiger Krustenflechten, Beiträge zur Biologie der Pflanzen, II, 1877.

[3] Jacques Philippe Cornut est l’auteur de la première flore des environs de Paris qui paraît en 1635 sous le titre d’Enchiridion botanicum parisiense. En 1698, Joseph Pitton de Tournefort fait paraître une flore parisienne sous le titre d’Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris, avec leur usage en médecine...

[4] La néguentropie est l’entropie négative. L’autrichien Erwin Schrödinger introduit cette notion dans son ouvrage Qu’est-ce que la vie ? (1944) pour expliquer la présence de « l’ordre » à l’intérieur des êtres vivants et leur tendance à s’opposer au chaos et à la désorganisation qui régit les systèmes physiques. Elle se définit par conséquent comme un facteur d’organisation des systèmes physiques, biologiques, et éventuellement sociaux et humains, qui s’oppose à la tendance naturelle à la désorganisation (entropie).