La ville de Champigny-sur-Marne dans le Val de Marne est traversée par un corridor végétal préservé de l’urbanisation pendant trente ans. Ce site, totalisant près de 15 hectares de terre, fut gelé pour réaliser une liaison autoroutière aujourd’hui abandonnée : la VDO. Autrefois occupé par un bidonville issu de l’afflux de réfugiés portugais dans les années 1960, ce territoire verdoyant de jardins ouvriers et de friches fait l’objet de nombreuses convoitises. L’établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée, l’EPAMarne y élaborent un vaste projet d’aménagement à partir d’une nouvelle ligne de bus, l’Altival, reliée aux futures gares du Grand Paris Express.

Agrandissement : Illustration 1

La ville s’est tant bien que mal organisée autour de ce territoire, dans l’attente de sa mutation. Les logements des plus démunis auraient eu la vue sur le flot des voitures, tintamarre d’un modernisme éculé. Les entreprises locales auraient ainsi bénéficié d’un accès direct au réseau autoroutier, tournant le dos aux alentours pour viser le national, voire l’international fantasmé.

Cette large friche non industrielle partiellement occupée par des jardins est en effet bordée de zones d’activités et d’ensembles de logements. Aucun dialogue, aucune intersection, aucun entremêlement significatif ne semble exister entre ces trois entités clairement définies car jusqu’ici « zonées. »

Paysage subi, la friche n’en est pas moins un territoire généreux offrant un îlot de fraîcheur sur ce plateau, une réserve de biodiversité, un système d’infiltration des eaux de pluie et un capteur de carbone. Lieu ressource, elle est productive dans les jardins, appréciée des riverains particulièrement lorsqu’elle s’étend jusqu’au parc du Plateau, ou devient forêt à proximité du fort.

Les projets et les habitant·e·s

Le projet d’évolution de ce territoire devrait être conçu avec les habitant·e·s du quartier. Ces derrnier·e·s subissent les transformations du chantier du Grand Paris Express et bientôt de l’Altival sans pouvoir trouver de compensation, même temporaire, dans leur présent.

Ces chantiers laissent entrevoir une mutation importante du nord du site : création d’une nouvelle gare multimodale de la ligne 15 et bus en site propre. L’Altival va marquer l’axe nord-sud en traversant la friche, actuel corridor végétal reconnu pour son intérêt écologique.

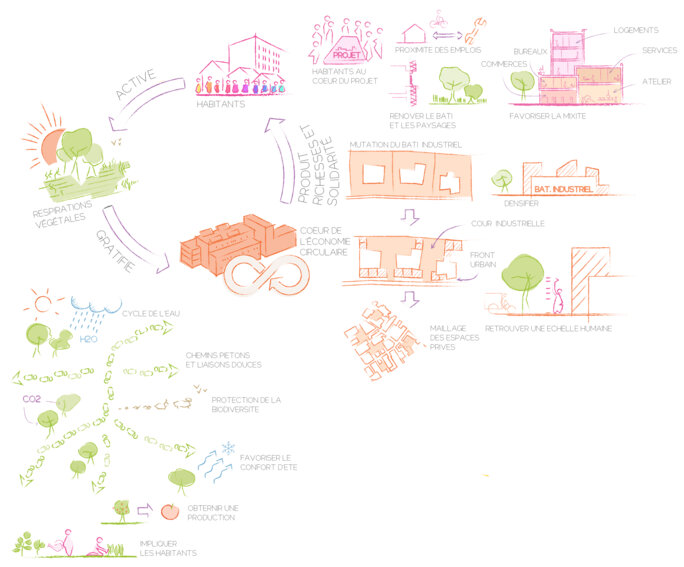

Ré-agencer la friche devient dès lors un mouvement urbain fédérateur, qui associe habitants·e·s, industriels, artisans, restaurateurs, entreprises de construction et associations locales. La friche et ses alentours possèdent le potentiel de transformation en résonnance avec la « sculpture sociale » défendue par Joseph Beuys. Elle permet à chacun·e de se sentir investi·e dans la dynamique de son lieu de vie, en lui redonnant une perspective humaine et créatrice.

Agrandissement : Illustration 2

Activation des poumons végétaux

Travailler avec ses habitants, leurs envies, leurs désirs, la ville devient production organique. Jardin, parc, forêt, champ, jeux, potager, bassin, jeux d’eau, théâtre, concert, buvette, terrain de football ou de volley, piste de footing, paysage, observatoire, herbier, banc de lecture, arbre à palabre, chemin de rencontres : ces mots ne décrivent rien d’autre que la friche, ce vers quoi elle tend.

« Le recours massif des citadins à la détente et à l’apaisement procurés par les espaces verts urbains pour pallier les stress de la vie urbaine est une réalité sociale. »[1] Il s’agit de construire à Champigny-sur-Marne un bien commun paysager en s’appuyant sur l’existant. Les jardins familiaux et le parc du Plateau sont dès lors un point de départ.

Les jardins de l’ancien bidonville sont des havres agrégés, un métabolisme compact parcouru par un rhizome de cheminements. En s’étant approprié les lieux, des jardiniers ont montré que la construction d’un espace de bien être est possible à partir de peu. L’amélioration et la transformation habitante qui a été déployée dans les jardins apparaissent précieuses pour le temps long de la mutation du site, dans l’intention de donner à comprendre les aménités des espaces végétalisés urbains, s’ils sont considérés en tant que lieux. Les jardins le long de l’Altival seront donc aménagés (ou plutôt ménagés) pour devenir de véritables espaces actifs ouverts au public. Nous proposons d’y créer un amphithéâtre de verdure, un parc agro-urbain en permaculture, un lieu d’observation des oiseaux et petits mammifères. Le territoire retrouve ainsi un cycle naturel de l’eau qui s’y infiltre ou y est traitée en phytoépuration.

Cette première étape ouvre à la réalisation de ce paysage commun : « une fraction de territoire perçu dont les fonctions et usages possibles sont partageables et reconnus comme tels par les acteurs publics et privés concernés. » [2] Intervenir dans une friche est d’une simplicité remarquable ; faire advenir des lieux au profit de tous et toutes nécessite un projet. Celui-ci commence par un intérêt partagé pour la transformation des lieux. Cette transformation peu coûteuse peut être initiée par la ville avec l’appui des écoles, des associations. La valorisation foncière et la construction d’un front bâti urbain sur le nouveau parc permet le financement des aménagements.

Du nord au sud, les variations du paysage se font sentir, le long de l’Altival : du parc au jardin, un paysage de sous-bois, auquel succède le maraîchage qui lorsqu’il traverse la D145 se métamorphose en théâtre. Ses gradins sont inscrits dans la topographie légère et font apparaître une scène potentielle, ouverte à tous, lieu d’évènements. Au pied à la résidence du plateau réhabilitée, les rez-de-chaussée sont étendus en des activités de commerce et d’artisanat. Au sud, les vergers et quelques habitations nouvelles marquent l’entrée de la ville.

Agrandissement : Illustration 3

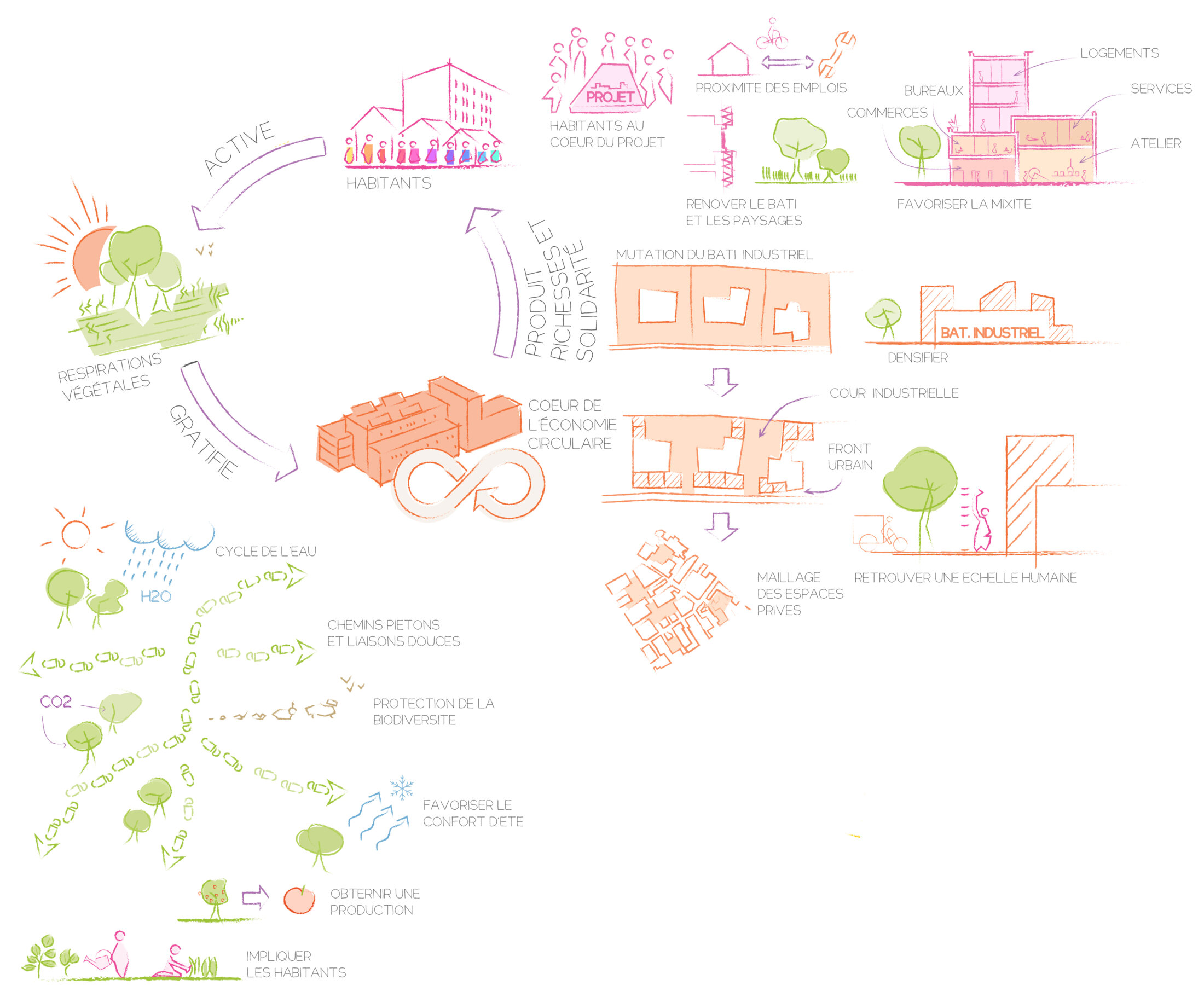

Intensification d’un cœur économique

L’est parisien compte peu de bassins d’emplois : il est d’autant plus important d’intensifier les zones artisanales de Champigny-sur-Marne. Comment dans ces conditions concilier l’éco-responsabilité incitant à la préservation des poumons végétaux avec l’évolution de ces activités en un cœur économique ?

Pour porter sa mutation en cohérence avec l’urgence climatique, l’évolution des secteurs industriels et commerciaux doit aller de pair avec la densification de ce territoire. Par extensions, surélévations, adjonctions, conjugaisons des bâtiments existants, l’espace construit se mue en un support d’échanges, internes à la zone d’activité. Cette stratégie assure la cohabitation des programmes, faisant voisiner activités industrielles, artisanales et tertiaires. La palette d’emplois peut s’enrichir sur le même secteur, contribuant à la mixité sociale de la ville voisine, réduisant les dimensions du bassin d’emplois induit, cassant sa rigidité de zone pour générer des interconnexions à l’échelle locale.

En ayant recours à la densification des zones artisanales, une surface de plancher totale identique à celle de l’étalement sur la friche peut être dégagée, soit 120 000m² pouvant quasiment doubler le nombre d’emplois dans l’emprise existante.

Cette densification vise aussi à transformer ce quartier en un morceau de ville. A l’opposé de la boite à chaussures placée au milieu d’un terrain, cette nouvelle urbanité se construit à partir de quatre règles assez souples pour être librement interprétées par des acteurs privés : les extensions sont conditionnées par la création de cours communes entre les bâtiments. Les constructions nouvelles permettent de récréer des fronts urbains, ou des retraits végétalisés par au moins de types de végétations. Les extensions, surélévations, constructions neuves s’appuient sur l’échelle humaine. Toute transformation doit impliquer une diversification minimale des activités sur la parcelle : installation d’un atelier d’artisan, accueil d’un co-working, création d’une restauration inter-entreprise, etc.

Enfin, compte tenu des enjeux à venir, les activités thermo-industrielles de ce quartier vont évoluer, devenir plus sensibles à la raréfaction des ressources et à la nécessité de relocaliser l’économie. Le projet stimule et fait grandir les germes d’une économie circulaire déjà présente sur le secteur (Emmaüs Liberté, l’amap « Les Paniers des Bordes », l’épicerie autogéré « Coopali », et « Alternarche le kiosque ») : le cœur économique campinois constitue un potentiel de production d’un avenir désirable. La mutation progressive des activités qui s’y installeront permettra de faire advenir à Champigny-sur-Marne un pôle régional majeur de l’économie circulaire.

Agrandissement : Illustration 4

Transition urbaine

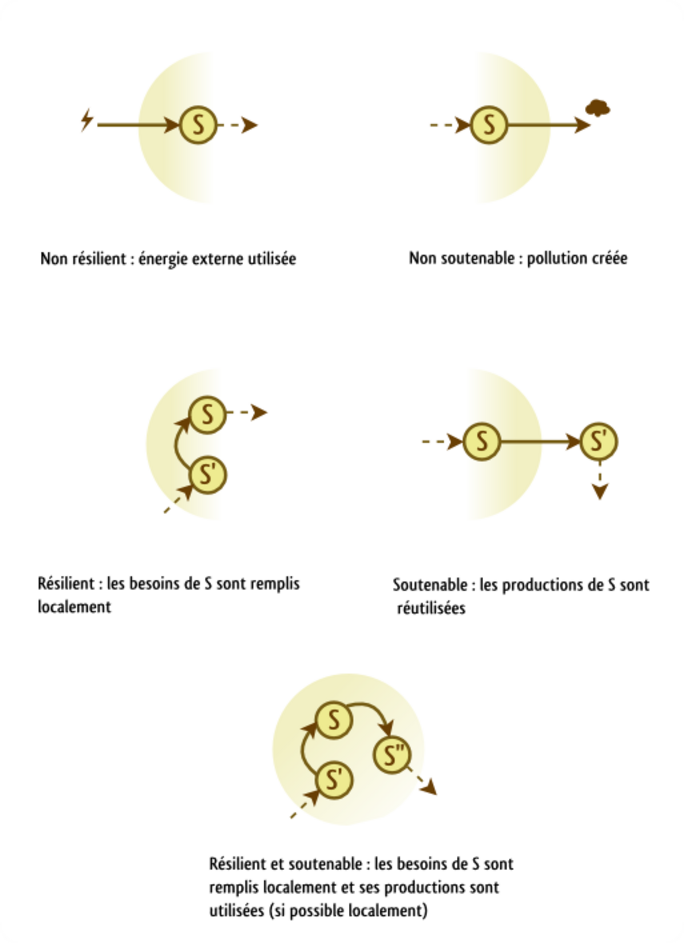

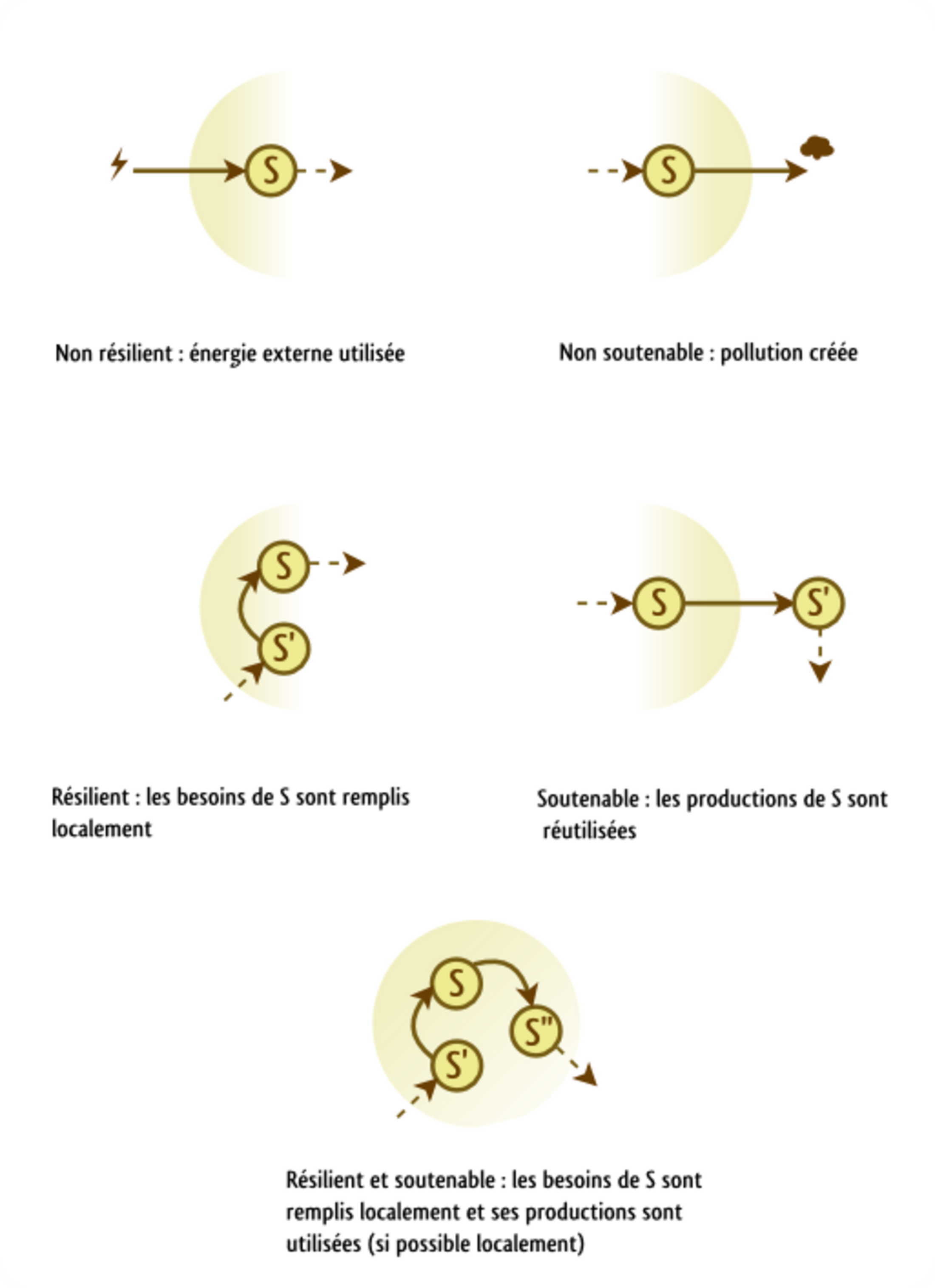

Dans le paysage de ces quinze dernières années, le lexique des modes de vie « alternatifs » acquiert de plus en plus la valeur de leitmotiv dans les réflexions Plus qu’une incursion dans la sémantique urbaine, le terme de « transition urbaine », popularisé par Rob Hopkins[3] (2006), renvoie à une démarche qui se veut holistique en intégrant plusieurs facteurs nés de considérations économiques mais également environnementales et sociales. Son spectre d’engagements va de l’équité économique, L’équilibre écologique, à la réappropriation de l’espace urbain public. Une problématique récurrente est celle de l’accès démocratisé à une alimentation dont le mode de production est éthique et équitable. Somme toute, la transition urbaine recherche les moyens de mettre en marche une dynamique productive aux retombées « heureuses » pour les citoyen·e·s en premier.

A l’horizon 2025, Champigny-sur-Marne accueillera deux gares du GPE, un centre de remisage et de maintenance des trains, et un pôle d’accueil et d’informations. La multi modalité annoncée et l’interopérabilité des lignes de transports, au-delà de la réduction des temps de déplacement, viennent argumenter un discours destiné à attirer les entreprises, venant s’installer dans l‘un des rares bassins d’emploi de l’Est parisien. Dans le discours officiel, à court et moyen terme, Champigny devrait donc assurer le défi de gérer l’accroissement de son parc d’activités industrielles, la nécessité de la diversification et de la création d’emplois, en même temps que l’augmentation de la demande en logements et en nouveaux quartiers aménagés. Ces défis annoncés auront cependant lieu sur un territoire composé de plusieurs friches et de délaissés urbains, ce qui questionne les modalités de résilience de la ville, ainsi que ses orientations productives. Pointés du doigt comme mauvais élèves devant l’urgence et la nécessité de la réduction des GES, les territoires périurbains d’île de France accusent une consommation énergétique et spatiale plus importante. Notamment à cause d’un mode d’habitat pavillonnaire et d’une dépendance des citadin·e·s quasi paralysante aux mobilités « dures ». S’ajoute le constat d’un déficit d’attrait pour les emplois autres que ceux des services publics et de la consommation, le circuit économique local peine à se diversifier. En revanche la demande pour un habitat périurbain demeure de plus en plus élevée ce qui implique une population croissante qui parcourt quotidiennement plus de distances pour aller travailler.[4]

Du reste L’espace campinois est destiné au changement et se prépare à l’évolution de sa physionomie urbaine. Dans l’écho des changements qui se préparent à Champigny, résonne la voix de la société civile qui a déjà élaboré plusieurs visions pour l’avenir de la ville. De quelle marge d’action disposent les citadin·e·s présents, qui voient évoluer leur ville et qui assisteront aux transformations de leur territoire ? L’exploration des initiatives locales questionne la pertinence de l’intégration de ce qui se passe au niveau de cette société civile dans les projets à venir.

Agrandissement : Illustration 5

Une transition citoyenne

A une échelle globale l’évolution « heureuse » trouve plus d’entrain et de pragmatisme dans les sphères associatives que dans les effets de manche politiques [5]. Le désir de voir émerger un environnement urbain plus en harmonie avec les envies de ses habitant·e·s a davantage de chances d’être concrétisé par la création d’une force citoyenne unifiée.

Dans la diversité des bourgeons d’initiatives citoyennes, « Champigny en transition » se positionne comme un collectif récent né en 2015 qui agrège plusieurs composantes de la sphère associative campinoise œuvrant pour un modus vivendi alternatif, qui met au centre de ses préoccupations les enjeux actuels ; Menaces environnementales et réchauffement climatique, sénescence de la production des carburants fossiles, crises économiques devenues cycliques. Le concept de transition des milieux urbains est théorisé par Hopkins dans son Manuel de Transition : de la dépendance au pétrole à la résilience locale, Il vise à préparer une décroissance « heureuse » de l’après pétrole et des énergies fossiles. Son épine dorsale est la relocalisation de la production pour être locale et solidaire. Pour Thorsten Wiechmann[6], il s’agit d’un processus où “peut-être pour la première fois dans la planification urbaine moderne, des aménageurs se désengagent de l’illusion de nouvelle croissance et aspirent à mener une déconstruction pragmatique”.[7]

Le paradigme éminemment expérimental de l’entreprise de transition vient de son caractère participatif, il naît essentiellement d’initiatives citoyennes de recherche de solutions pratiques aux problématiques qui occupent le débat urbain. « Ce mouvement est ambitieux, audacieux mais aussi expérimental, entrepreneurial et tourné vers la recherche de solutions. Tout citoyen est poussé à se lancer, à essayer, et même à se tromper » [8]

Le collectif campinois se donne pour ambition de faire valoir ces initiatives citoyennes à Champigny. Pour cela un travail de médiation, d’organisation d’évènements mobilisateurs de personnes et de moyens se fait à une échelle locale et régionale. Les modalités d’implication des citoyen·e·s dans ces activités intègrent des formes alternatives à la consommation de masse, à la distribution et l’aide alimentaire « classique »[9]. Entre autres l’organisation en 2016 de la fête de la transition a permis de faire connaître au public et de présenter une soixantaine de projets concrets. Une socialité effervescente de l’action associative qui tend de plus en plus à se faire entendre.

Entre octobre 2018 et mars 2019, une consultation citoyenne élargie à l’échelle nationale avait pour but la consolidation dans le champ politique et décisionnel de l’engagement des communes en matière d’écologie, de solidarité et de démocratie participative. Elle se traduit par le Pacte pour la transition[10] auquel un collectif citoyen campinois en formation prend part. Parmi les 32 mesures évoquées par le pacte, et qui concernent différents champs du cadre de vie, de l’économie et de l’environnement, dix mesures vont être concertées dans des débats publics ouverts, et choisies pour être présentées aux candidats et candidates des municipales ainsi qu’à la commune actuelle de Champigny. Parmi les mesures notables pour Champigny figurent la sensibilisation à la transition, en soutenant des actions de formation auprès de différents publics, la préservation et le développement des trames vertes (couvert végétal), notamment le parc du plateau et les jardins partagés de Champigny. Les trames bleues (cycles de l’eau), brunes (sol), et noires (éclairage). Ainsi que la fin du développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire.

Agrandissement : Illustration 6

Une productivité solidaire

Sur la question alimentaire, les alternatives de transition regroupent notamment un modèle de commerce solidaire avec l’épicerie en autogestion Coopali, inaugurée en 2013 et portée par le bénévolat. Ces tiers-lieux proposent des produits alimentaires cultivés et revendus au prix coûtant. La présence d’une alternative d’économie circulaire sur un territoire où prévaut la grande distribution dans les habitudes des habitant·e·s, (Leclerc, Carrefour) attribue plus d’accessibilité à un mode d’alimentation différent de ceux dominants, à partir de produits issus de l’agriculture biologique ou raisonnée. La commercialisation est ainsi soutenue par un modèle économique se voulant plus éthique et équitable pour les producteurs et les consommateurs auquel le terme de mangeurs se substitue. Le réseau des Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne œuvre en Île-de-France pour le maintien et le développement d’une agriculture locale, économiquement viable, socialement équitable et écologiquement soutenable.[11] Il est actif depuis 2008 à Champigny par l’intermédiaire des paniers des Bordes. Un circuit-court d’alimentation approvisionné localement par trois fermes situées à Champigny-sur-Marne, à Saint-Maur-des-Fossés et à Noisy-le-Grand, apportant une centaine de paniers de légumes pour près de 160 foyers et environ 250 membres.[12]

En termes de production agricole, paramètre clé de la capacité du territoire de générer une qualité de vie pour ses habitant·e·s, la biorégion possède un fort potentiel de terres agricoles dédiées à la production. C’est en ce sens que le collectif Relocalisons milite : pour la réinvention de l’agriculture urbaine et la pérennisation de l’exploitation des sols dans la plaine des bordes située à Chennevières-sur-Marne, sur d’anciennes terres agricoles. Au-delà du volet théorique de son activité avec la production de publications, articles et débats autour de la relocalisation de la production, le collectif propose de faire émerger dans la plaine un lieu où la culture de la terre est essentielle, mais également un lieu d’échanges, un lieu d’entraide et d’insertion : Un projet de sculpture sociale.[13]

La richesse de la mosaïque sociale préexistante de Champigny, couplée à l’effervescence des propositions alternatives de la société civile, fait de son territoire – allant jusqu’à à une échelle plus large, de l’est parisien proche – un terreau favorable aux projets de transition urbaine. Dans la réflexion sur les enjeux qui se dessinent, s’impose la pertinence des propositions de la société civile. La prise en compte de ces ressources locales prolifiques par le développement d’un modèle urbain socialement viable, fait de la ville le support d’une production locale et d’une économie circulaire. Son territoire peut devenir le tremplin de sa transition écologique et socio-économique – actuellement en retrait du revenu médian régional, les territoires périurbains soulèvent les inégalités des richesses et la structure sociale des résidents -

Si les nombreuses initiatives de la société civile placent au cœur de leur démarche la solidarité et la mise en action de citoyen·ne·s, les transformations urbaines à venir doivent en conséquence être centrées sur l’avenir des habitant·e·s, pour qu’ils deviennent davantage acteurs et actrices de l’avenir de leur ville.

Sources

[2]« Gentrification et paupérisation au cœur de l’Île-de-France », étude de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme parue le 3 juin 2019. P.11

[3] https://www.societedugrandparis.fr/info/logement-et-projets-immobiliers-1604

[4] The Power of Just Doing Stuff : How Local Action Can Change the World, Green Books, 2013, p.13

[5] Dynamiques du peuplement, des formes urbaines et des mobilités dans les territoires de la périurbanisation. Quels enseignements au regard des enjeux du développement durable ? Rapport final_décembre 2014. Recherche financée par le PUCA. 246p.

[7] Technische Universität Dortmund

[8] Thorsten Wiechmann,“Conversion Strategies under Uncertainty in Post-Socialist Shrinking Cities: The Example of Dresden in Eastern Germany”, The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in a Global Context, Karina Pallagst (dir.), 2009, Berkeley IURD, University of California.

[9] Rob Hopkins : "Le pessimisme est un luxe qu’on ne peut pas se permettre". Entretien : Valentine Van Vyve

Publié le mardi 14 novembre 2017. https://www.lalibre.be/planete/inspire/rob-hopkins-le-pessimisme-est-un-luxe-qu-on-ne-peut-pas-se-permettre-5a097420cd70fa5a0636ecfd

[10] Inégalités sociales et alimentation. Quels sont les besoins et les attentes en termes d’alimentation des personnes en situation d’insécurité alimentaire et comment les dispositifs d’aide alimentaire peuvent y répondre au mieux ? Rapport final Décembre 2014 Benjamin Badia, Florence Brunet, Audrey Carrera, Pauline Kertudo et Florence Tith Avec la collaboration de France Caillavet. 182p.

[11] https://www.pacte-transition.org/#mesures

[12] Charte des Associations de maintien de l’agriculture paysanne. 4p. http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf

[13] http://lespaniersdesbordes.net/

[14] https://relocalisons.wordpress.com/category/reflexions-sur-la-relocalisation/

[15] Résilience et soutenabilité. 1+1=Salade? https://madeinearth.wordpress.com/2009/05/11/resilience-et-soutenabilite/

texte KBK

Projet agence fair : Karim Ben Khalifa / Justine Daveine / Ivan Fouquet / Baptiste François

[1] Pierre Donadieu, « Quelles natures urbaines durables, pour quelles politiques urbaines, » in Catherine Chomarat-Ruiz (dir.) « Nature urbaine en projets, » Archibooks, 2014

[2] Ib.

[3] The Power of Just Doing Stuff : How Local Action Can Change the World, Green Books, 2013, p.13

[4] Dynamiques du peuplement, des formes urbaines et des mobilités dans les territoires de la périurbanisation. Quels enseignements au regard des enjeux du développement durable ? Rapport final_décembre 2014. Recherche financée par le PUCA. 246p.

[5] https://www.liberation.fr/planete/2019/09/22/environnement-macron-s-affiche-mais-ne-montre-pas-l-exemple_1752937

[6] Technische Universität Dortmund

[7] Thorsten Wiechmann,“Conversion Strategies under Uncertainty in Post-Socialist Shrinking Cities: The Example of Dresden in Eastern Germany”, The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in a Global Context, Karina Pallagst (dir.), 2009, Berkeley IURD, University of California.

[8] Rob Hopkins : "Le pessimisme est un luxe qu’on ne peut pas se permettre". Entretien : Valentine Van Vyve

Publié le mardi 14 novembre 2017. https://www.lalibre.be/planete/inspire/rob-hopkins-le-pessimisme-est-un-luxe-qu-on-ne-peut-pas-se-permettre-5a097420cd70fa5a0636ecfd

[9] Inégalités sociales et alimentation. Quels sont les besoins et les attentes en termes d’alimentation des personnes en situation d’insécurité alimentaire et comment les dispositifs d’aide alimentaire peuvent y répondre au mieux ? Rapport final Décembre 2014 Benjamin Badia, Florence Brunet, Audrey Carrera, Pauline Kertudo et Florence Tith Avec la collaboration de France Caillavet. 182p.

[10] https://www.pacte-transition.org/#mesures

[11] Charte des Associations de maintien de l’agriculture paysanne. 4p. http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf

[12] http://lespaniersdesbordes.net/

[13] https://relocalisons.wordpress.com/category/reflexions-sur-la-relocalisation/

14 Résilience et soutenabilité. 1+1=Salade? https://madeinearth.wordpress.com/2009/05/11/resilience-et-soutenabilite/