Le 12 avril 2025, par une belle après-midi ensoleillée, l’occasion m’a été donnée de visiter l’Africa Museum de Tervuren, en Belgique [1].

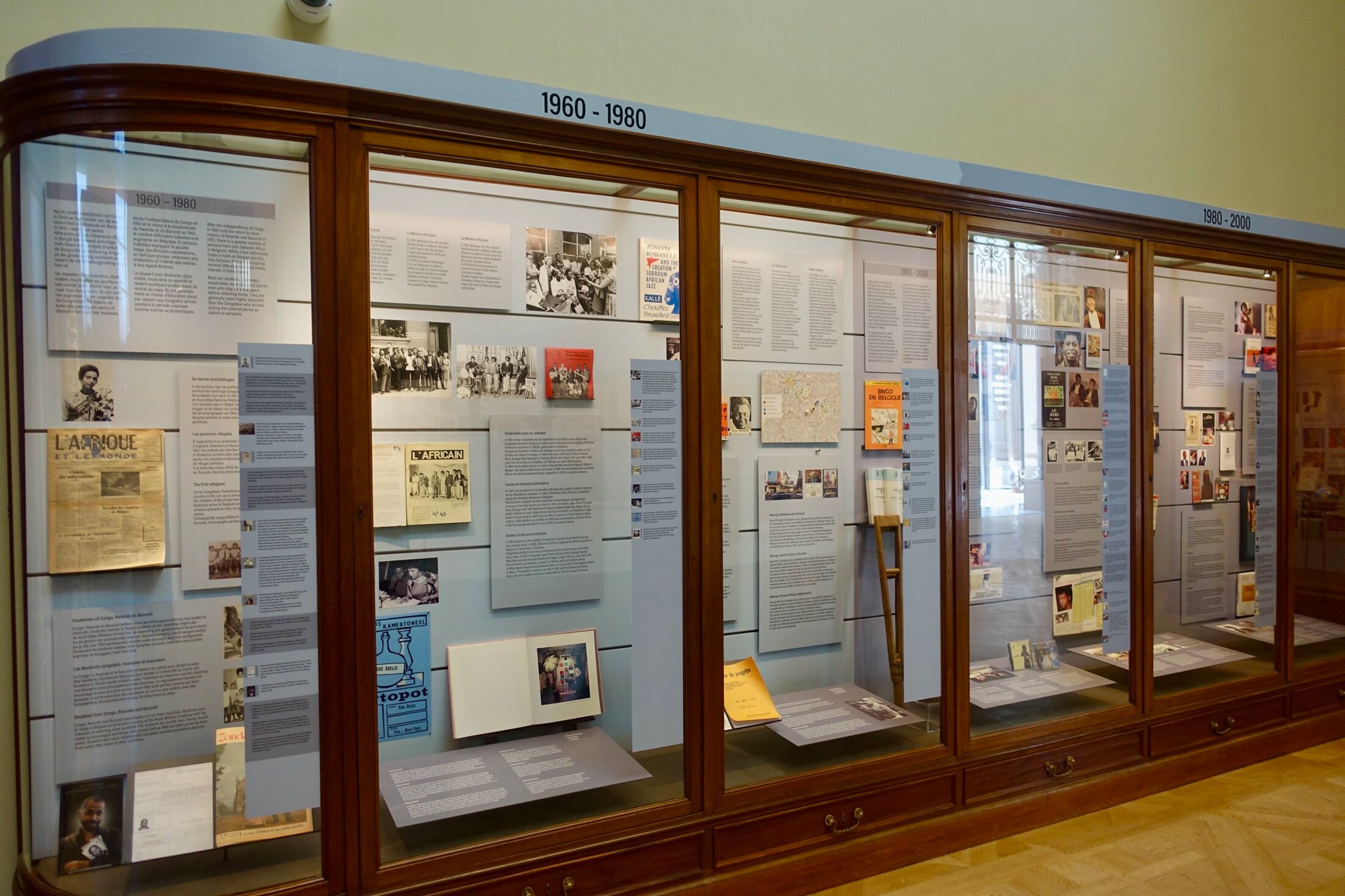

Agrandissement : Illustration 1

L’Africa Museum de Tervuren, précédemment nommé Musée royal de l’Afrique centrale, a beaucoup à se faire pardonner. Il trouve ses origines en 1897 lors de l’Exposition universelle de Bruxelles. À l’initiative du roi Léopold II, la « Section coloniale » de cette exposition est installée à Tervuren, dans le Palais des Colonies. Ce dernier, conçu par l’architecte Alfred-Philibert Aldrophe, présente alors des objets congolais (ethnographiques, artistiques, géologiques), des animaux naturalisés et des produits d’exportation comme le café ou le cacao.

Un « village africain » reconstitué dans le parc à l'occasion de cette exposition coloniale de 1879 exhibe sans vergogne au public des Congolais. Sept d’entre eux décèdent en raison de maladies et du froid... En 1898, l’exposition temporaire devient un musée permanent, le Musée du Congo, temple à la gloire de la colonisation brutale et mercantile entreprise par le roi des Belges.

Agrandissement : Illustration 2

Parcourir aujourd’hui ses couloirs, ses salles et son parc, c’est faire l’expérience d’un double décentrement.

-Décentrement colonial, avec les héritages, nombreux, du regard belge sur le Congo « au temps des colonies ».

-Décentrement décolonial et postcolonial, avec la refonte complète du musée, entreprise sur plusieurs années durant sa fermeture (2013-2018).

La transformation de l'Africa Museum de Tervuren, après sa réouverture en décembre 2018, peut être considérée comme une réussite à plusieurs égards, bien que la mue reste inachevée.

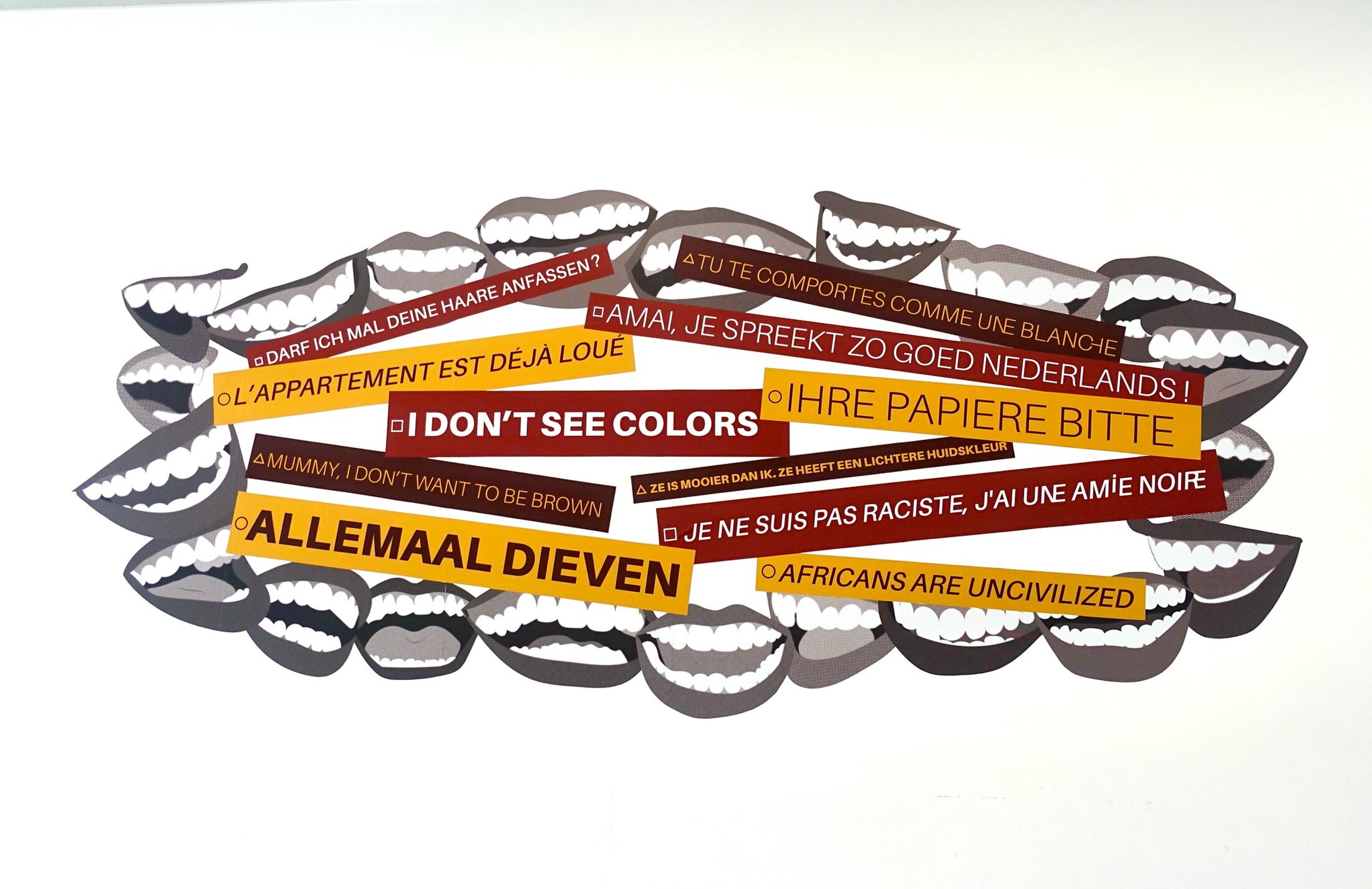

Agrandissement : Illustration 3

Refonte de l’exposition permanente

La refonte majeure de l’exposition permanente, qui datait des années 1950, est globalement remarquable. La scénographie précédente, décriée et désuète, véhiculait une vision coloniale complètement dépassée. Désormais, la nouvelle scénographie met l'accent sur une approche critique de l'histoire coloniale belge, en abordant des thèmes comme les violences, les spoliations et les conséquences durables de la colonisation. On pourrait sans doute aller plus loin, et plus en détail, notamment sur l’effroyable bilan humain de la gestion directe du Congo opérée par le roi Leopold[2].

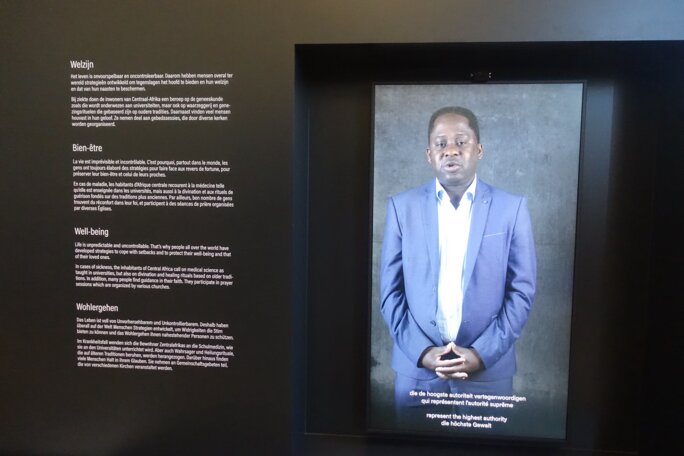

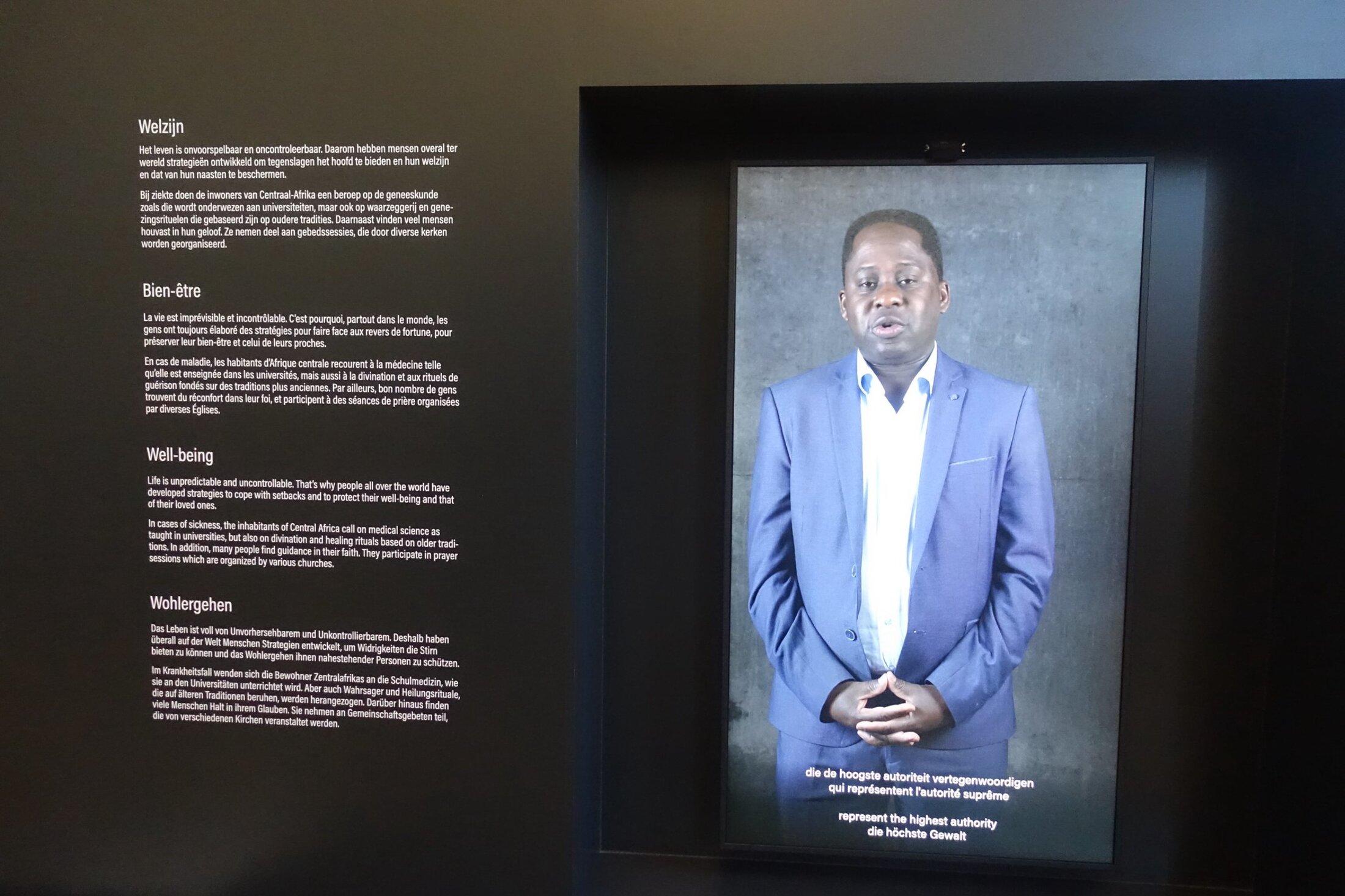

Mais le ménage a été fait, à l’instar de la statue de l'"Homme Léopard", retirée de l’exposition permanente. Cette volonté de décoloniser le récit transparaît aussi au travers d’une interactivité qui donne largement la parole à des Congolaises et des Congolais, grâce à des vidéos proposées sur de grands écrans plats. L’agentivité des populations congolaises est sollicitée et restituée, loin des clichés misérabilistes et paternalistes.

Avec mention spéciale à la vitrine consacrée à la métallurgie congolaise, et à la superbe salle « Afropéa »[3], qui propose de riches supports visuels à l’appui d’une narration consacrée à la fabrique d’un sillon afropéen original en Belgique[4]. Autre réussite éclatante, la grande salle consacrée aux instruments de musique et aux pratiques musicales. Une merveille !

Agrandissement : Illustration 4

Du côté de la religion, les croyances congolaises, ainsi que leurs rites et leurs supports matériels, sont évoqués. On trouve aussi quelques éléments bienvenus sur la première christianisation du Royaume Kongo au XVe siècle (avec quelques croix métalliques magnifiques).

Agrandissement : Illustration 5

En revanche, les recompositions religieuses postcoloniales sont trop rapidement abordées. On retrouve, certes, mention de l’essor spectaculaire des Églises de Réveil, mais sans grande explication ni description précise. Le prophète Simon Kimbangu, figure majeure de la résistance spirituelle anticoloniale, est mentionné, mais avec une brièveté presque déconcertante.

Or, ces redéploiements religieux postcoloniaux et « nouveaux christianismes en Afrique »[5] constituent une des caractéristiques majeures du paysage social et culturel congolais depuis les années 1970-80, avec des conséquences dans tous les domaines. Cela aurait mérité plus d’attention.

Espaces aérés et immersifs

Passée de 6 000 à 11 000 m², la surface d’exposition permet par ailleurs une présentation plus aérée, immersive et diversifiée. Moins d'objets sont exposés (environ 700 contre 1 400 auparavant), mais ils sont mieux mis en valeur avec un accent sur la qualité et la contextualisation. L'introduction d'œuvres d'artistes contemporains africains apporte aussi beaucoup.

Aimé Mpane[6] avec sa sculpture « Nouveau souffle ou le Congo bourgeonnant » dans la rotonde, ajoute une perspective moderne et dynamique, qui attire beaucoup dl’attention des visiteuses et visiteurs, et encourage le dialogue avec le passé colonial. Dans le parc et près des bâtiments, à noter aussi la très puissante sculture de Freddy Tsimba[7] sur les centres de rétention.

Agrandissement : Illustration 6

Peu ou pas expliquée, cette sculpture poignante, qui montre des corps debouts sous contrainte, dépourvus de tête, aurait mérité une mise en valeur pédagogique plus affirmée.

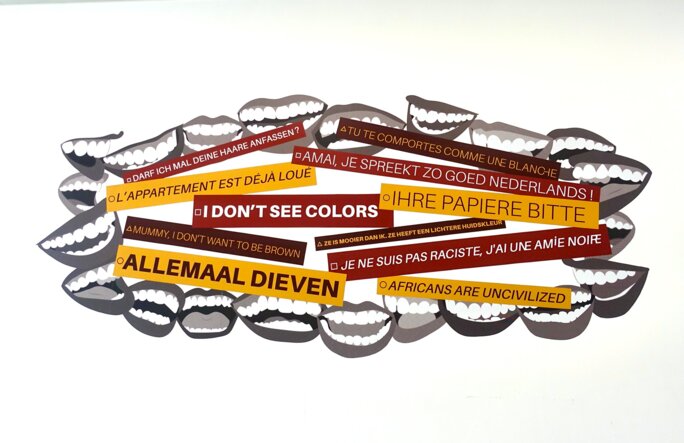

Infrastructures ouvertes à la pédagogie antiraciste

La rénovation, qui aurait coûté 74 millions d'euros, a inclus la construction d'un pavillon d'accueil moderne en verre, intégrant billetterie, boutique, restaurant et vestiaires. L’entrée est donc différente de l’entrée monumentale de la version précédente du musée, ce qui introduit une rupture bienvenue. L’ancien bâtiment de 1910 accueille l'exposition permanente et les nouveaux volumes dégagés dénotent une intention pédagogique affirmée sur les thématiques de l’antiracisme et de l’ouverture à l’altérité.

Agrandissement : Illustration 7

Une galerie souterraine relie les deux structures, offrant un espace flexible pour des expositions temporaires ou des événements. De quoi aussi s’émerveiller notamment devant une pirogue de plus de 22 mètres, réalisée dans un bois d’un seul tenant. Parmi les groupes qui visitent le musée, on remarque que certains prennent beaucoup appui sur les opportunités d’échange mises à disposition sur la question du racisme. Ces ajouts respectent l'architecture néoclassique d'origine tout en répondant aux standards d'un musée contemporain postcolonial.

Un accent sur la co-construction ?

La conception actuelle du musée signale maints indices d’une co-construction. Conscients de l'histoire partagée entre la Belgique et l'Afrique centrale, les concepteurs de l’Africa Museum ont impliqué des représentants des diasporas africaines et des institutions du Congo RDC, du Rwanda et du Burundi dans le processus de rénovation.

Agrandissement : Illustration 8

Cet effort se voit, et permet de rendre le musée plus inclusif, en reflétant des perspectives plurielles. Cette co-construction s’inscrit cependant dans les limites d’une exigence de compromis qui ne permet pas toujours d’aller au fond des questions soulevées. L’enjeu de la restitution d’œuvres pillées, volées, spoliées, par exemple, n’est pas abordé… Et la cohérence narrative de l’ensemble n’est pas toujours acquise, tant la superposition d’époques (et de visions) différentes se ressent.

Parallèles avec le Musée National de l’Histoire de l’Immigration (France)

En dépit de quelques limites, qui donnent parfois le sentiment d’être resté au milieu du gué postcolonial, l’impression générale reste celle d’une grande réussite, qui a permis un puissant retour critique sur la violence du regard colonial et a donné la parole aux premiers concernés : les Congolais. De quoi inspirer la France ? Et pourquoi pas ?

En France, le Musée national de l’histoire de l’immigration (MNHI) au Palais de la Porte Dorée à Paris[8], représente sans doute l’institution qui se rapproche le plus du musée de Tervuren, bien que son approche et son contexte diffèrent. Le Musée National de l’histoire de l’immigration (MNHI), comme son alter-ego belge, est construit dans un bâtiment fait pour exalter la colonisation : le Palais de la Porte Dorée, édifié pour l’Exposition coloniale de 1931.

Agrandissement : Illustration 9

Dans sa dernière mouture, suite à une rénovation terminée en 2023, le MNHI cherche également à valoriser les témoignages individuels et les parcours de vie, intégrant des œuvres d’art contemporain (Kader Attia, Zineb Sedira) afin de donner une voix aux communautés immigrées et questionner les stéréotypes. Une approche inclusive et réflexible assez comparable aux choix opérés à Tervuren. En revanche, la problématique coloniale est beaucoup moins abordée par le Musée français. Le MNHI s’intéresse par ailleurs à des aires géographiques beaucoup plus globales que l’aire de l’Afrique centrale, sur laquelle porte l’Africa Museum de Tervuren.

Les perspectives muséographiques, bien que différentes, cherchent donc toutes deux, au sein de la francophonie européenne (Tervuren, Paris), à repenser l’héritage colonial, en donnant une voix aux communautés concernées, et en s’engageant dans une réflexion critique sur l’histoire et la société contemporaine au travers du prisme du rapport à l’autre, de l’interculturalité et du racisme. Avec un rôle éducatif et sociétal stratégique : sans naïveté ni manichéisme, l’Europe a besoin de se donner les bons outils pour bâtir, avec les jeunes générations, une identité passerelle plutôt qu’une identité citadelle. A suivre !

.

NB : un album Flickr de 110 photos, au fil de la visite de l'Africa Museum, est disponible ici (lien)

[1] Site internet : https://www.africamuseum.be/fr

[2] Les débats autour du livre choc de Adam Hochschield, Les Fantômes du Roi Leopold. Un holocauste oublié (Tallandier, 2019 pour la trad. Française), sont ignorés.

[3] Lire Léonora Miano, Afropea. Utopie post-occidentale et post-raciste, Paris, Grasset, 2020.

[4] Certificat universitaire d’études afropéennes, site : https://caresbrussels.org/certificat-universitaire/

[5] Voir le dossier thématique de la revue Afrique Contemporaine, n°252, S.Fath et C. Mayrargue (dir), « Les nouveaux christianismes en Afrique », https://shs.cairn.info/revue-afrique-contemporaine1-2014-4?lang=fr

[6] Aimé Mpané est né en 1968 à Kinshasa. Il est peintre et sculpteur. Lire sa notice sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Mpane

[7] Basé à Kinshasa où il est né en 1967, Freddy Tsimba est un artiste et plasticien congolais. Notice : https://fr.wikipedia.org/wiki/Freddy_Tsimba

[8] Site internet : https://www.histoire-immigration.fr/