Les nouvelles Églises multiculturelles, composées en large partie de migrants, sont l'objet depuis quelques années d'études novatrices[1].

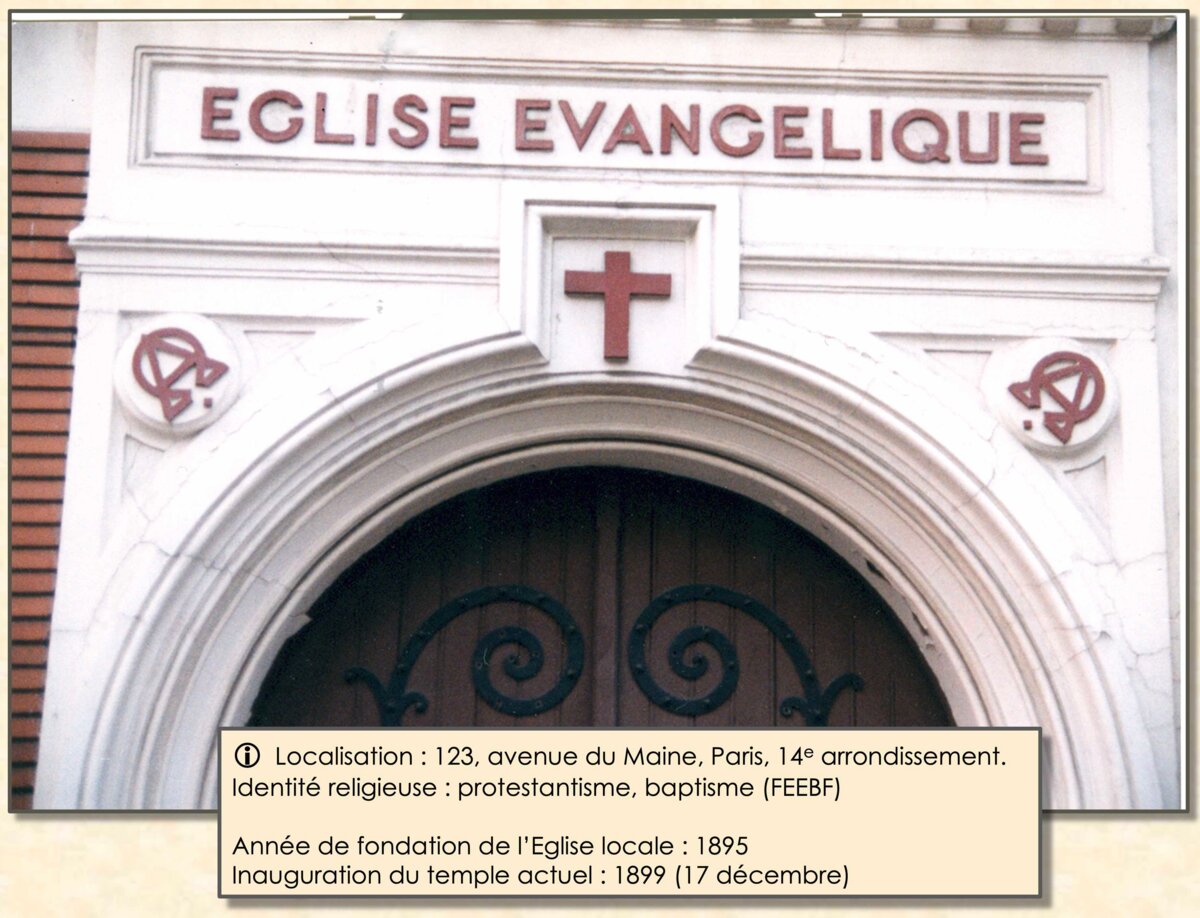

Mais quid des assemblées plus anciennes, dont la composition interne a radicalement changé sous l'effet des recompositions démographiques ? C'est pour explorer ces enjeux qu'a été étudiée l'Église évangélique baptiste du 123, Avenue du Maine, à Paris.

Cette assemblée a été inaugurée, dans ses locaux actuels, en 1899, sur la base d'une communauté préexistante. Cet ancrage plus que séculaire dans l'espace urbain parisien valide l'intérêt méthodologique que représente une radiographie des mutations sociographiques internes. En l'espace de quatre générations, le paysage social et culturel de cette Église protestante a en effet connu des évolutions qui réfractent, à l'échelle micro-locale, des tendances plus larges, observables dans bien d'autres communautés ou paroisses du protestantisme, mais aussi (probablement) du catholicisme.

Mais au-delà des recompositions internes à cette communauté, sur la base de la montée en puissance des fidèles issus des Antilles françaises[2], de Haïti[3] et d'Afrique sub-saharienne[4], la question se pose aussi des modes de réception, dans la communauté même, de ces changements. Comment les acteurs perçoivent-ils aujourd'hui l'enjeu de la diversité culturelle au sein d'une assemblée dont la composition change ? C'est principalement pour répondre à cette question que l'on se propose d'ausculter, en trois étapes, l'histoire de cette assemblée (I), puis les réponses apportées par les fidèles face à l'enjeu de la diversité culturelle (II), débouchant sur quelques hypothèses interprétatives (III).

*

I. Même nom, même lieu, même composition ?

L'Église baptiste de l'Avenue du Maine, un siècle d'histoire

*

En plus d'un siècle d'histoire, depuis l'inauguration du temple (1899) jusqu'à l'entrée du XXIe siècle, l'Église baptiste de l'Avenue du Maine a construit son itinéraire dans une unité de lieu et une unité d'espace confessionnel (le baptisme). La composition sociale de l'Église, en revanche, a connu des mutations profondes, à partir d'un recrutement initial puisé principalement dans des populations parisiennes issues de l'hexagone (ou de la métropole).

I.1. Les origines: un fruit de la scissiparité protestante parisienne

Comment situer l'origine de cette assemblée ? Pour y parvenir, il convient de rappeler que l'Église baptiste du 123 Avenue du Maine, dite "Église de l'Avenue du Maine", s'inscrit dans l'histoire plus large du protestantisme parisien, qui se réinstalle dans la capitale à partir du début du XIXe siècle, après les accords concordataires passés avec Bonaparte[5]. Ce protestantisme de la capitale est alors avant tout réformé, de tradition calviniste. Mais dès sa réintégration parisienne, il est caractérisé par une diversité confessionnelle somme toute classique, marquée en particulier par une certaine présence luthérienne[6] et, peu à peu, au cours des années 1820-1830, par une fragile implantation baptiste. Cette dernière se comprend dans le contexte du lent développement, dans l'hexagone, de cette "nouvelle manière d'être chrétien en France"[7], fondée sur le modèle de l'association de converti (Église de professant) et le baptême par immersion (à la base de la spécificité baptiste).

A partir des années 1830, cet ancrage baptiste a obtenu une visibilité marquée par la constitution d'une assemblée, dotée d'un lieu de culte, qui se fixe, après plusieurs changements de locaux, dans le temple prestigieux de la rue de Lille, nouvellement construit, au prix d'un énorme effort financier, aux lendemains de la Commune de Paris. Le dernier tiers du XIXe siècle est marqué par une lente diversification, portée d'abord par le pasteur Ruben Saillens, nouveau venu sur la scène parisienne. Doté d'un tempérament d'évangéliste et d'un charisme de tribun, celui-ci parvient, en quelques années, à constituer une seconde Église baptiste viable dans Paris intra-muros. Puis le temple baptiste de la rue de Lille, vitrine convoitée du baptisme parisien[8], est le théâtre d'une querelle interne qui débouche sur le départ du pasteur Philémon Vincent (1860-1929) en 1895, avec une partie de l'assemblée, "pauvres gens dont quelques-uns ne gagnent que 30 francs par mois, et qui ont donné le tiers de leur salaire pour le maintien de l'oeuvre"[9].

I.2. Une Église sur tous les fronts (cultuel, social, insitutionnel)

Cette dissidence débouche sur la fondation d'une troisième Église baptiste parisienne, indépendante, située au 123, avenue du Maine, dans le 14e arrondissement de la capitale. Le lieu de culte est inauguré en 1899, inscrivant dans l'espace protestant parisien, déjà patrimonialisé[10], un nouvel espace de référence. La sociographie de l'Église de l'Avenue du Maine est alors celle d'une population d'ouvriers et de classes moyennes de métropole, originaires de Paris, de ses faubourgs et du Grand Bassin Parisien (à l'image de la famille Vincent, originaire de l'Oise). Après sa création tumultueuse, l'Église baptiste de l'Avenue du Maine est peu à peu rentrée dans le rang baptiste, au travers d'une réintégration officielle dans l'Union baptiste, après quelques années de brouille[11]. Mais cette normalisation, qui enlevait à cette Église son caractère indépendant et pionnier, n'a pas duré longtemps. En effet, l'Église de l'Avenue du Maine a bien vite joué les premiers rôles au coeur du principal réseau baptiste français, la nouvelle Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF), formellement crée en 1923.

Tout laisse à penser que l'ancrage, dans cette communauté, de la famille Vincent, lignée structurante du baptisme institutionnalisé, a joué un rôle majeur. Mais deux autres facteurs d'explication tiennent à l'environnement urbain. L'effet capitale a naturellement joué son rôle, concentrant sur les Églises de la capitale les fonctions de direction. Les réalités démographiques de quartier ont par ailleurs favorisé l'assemblée de l'Avenue du Maine au détriment de l'assemblée de la Rue de Lille. Cette dernière, pénalisée par des conflits de leadership, voit son environnement immédiat connaître un processus de gentrification accéléré dans la première moitié du XXe siècle, ce qui complique ses ambitions d'Église locale, faite pour les riverains et populations environnantes[12]. En revanche, le XIVe arrondissement de l'Église de l'Avenue du Maine est marqué par davantage de vitalité et de diversité démographique.

Comme le fait remarquer André Thobois, la "Fédération (baptiste) a été et reste l'un des grands champs d'activité de l'Église. Pendant le siècle qui se termine (le XXe siècle), quinze de ses membres auront été ou sont membres de son Conseil. La présidence de la Fédération a été assurée, durant 63 ans, par quatre de ses pasteurs[13] pendant leur ministère avenue du Maine"[14]. C'est énorme !

L'Église baptiste de l'Avenue du Maine a de fait revêtu la fonction de navire amiral de la Fédération Baptiste en France (FEEBF).

Agrandissement : Illustration 1

I.3. Une "Église témoin" en transition délicate vers le XXIe siècle

Au travers des successions pastorales, un trait pérenne se confirme: l'Église baptiste de l'Avenue du Maine, au coeur de Paris, n'est pas une Église locale comme une autre. A l'image de la Maison témoin d'un lotissement, elle fait figure d'Église témoin, de vitrine parisienne d'un baptisme français ouvert sur la Cité, vecteur d'élan missionnaire et outil de mise en réseau. "L'Avenue du Maine" en vient à former une image arrêtée, une image idéale. Pourtant, la réalité de la communauté locale ne cesse d'évoluer. De se diversifier.

Jusqu'à adopter, à l'entrée du XXIe siècle, un profil d'Église mutliculturelle, à forte composante immigrée et ultramarine. Sur les photos du centenaire, en 1999, "c'est encore bien mixte", souligne Richard Gélin en 2009[16]. Dix ans plus tard, le départ des métropolitains s'est poursuivi, tandis que de plus en plus de protestants antillais et africains rejoignaient la communauté.

Résultat : en 2009, l'Église affiche officiellement une liste de 135 membres, dont 80% de fidèles "afro-antillais", selon la propre évaluation du pasteur en poste.

Cette mutation est vécue et analysée avec lucidité par le pasteur en place, Richard Gélin. Ce dernier est arrivé durant l'été 2006, succédant au pasteur André Souchon, à la retraite, qui n'avait pas le titre de pasteur titulaire. Lors d'un entretien libre réalisé le 15 mai 2009, voici comment le pasteur Gélin analyse la manière dont il a découvert la sociographie de sa nouvelle Église, et comment il s'est adapté aux enjeux culturels que cela représentait.

"C'est une expérience pastorale extrêmement intéressante et extrêmement exigeante. La manière dont je le vis est très différente d’il y a trois ans. Ce que je dis aujourd’hui, ce que je ressens aujourd’hui, cela ne fait que quelques semaines que j’ai vraiment mis les mots dessus. Je me dis maintenant que je suis un missionnaire. Je suis pasteur d’une communauté qui globalement a une culture que je ne connais pas, qui a des modes de fonctionnement, des silences qui ne sont pas les miens, et une histoire, des origines qui sont pas les miennes. Je me perçois comme un missionnaire qui doit faire un très gros effort pour apprendre à comprendre, à arriver idéalement presqu’à penser, ressentir ce que les autres ressentent. Pour moi, je me suis rendu compte que je suis resté deux ans et demi dans une situation… je n’éprouvais pas la joie d'être là, je ne ressentais pas la même implication que dans les les assemblées que j’ai connue partout ailleurs.

Il me fallait trouver la raison du pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'il s'agit d'une Église afro-antillaise. J'avais d'autres schémas en tête sur l'Église de l'Avenue du Maine. Je n'avais pas réfléchi préalablement aux changements culturels que cette Église avait connus. Je l'ai réalisé désormais. Donc là, je suis en situation de mission. Et dans cette sitaution de mission, il y a la part africaine de l’Église, or j’ai toujours eu, depuis mon ministère à Amiens, de bonnes relations avec les Africains. En revanche, en tant que pasteur, je n'ai pas eu si souvent que ça à travailler avec des Antillais. Lorsque j'étais à l'Institut Biblique Européen de La Morlaix, j’ai même eu des relations un peu difficiles avec des Antillaises, qui avaient un peu de mal avec ma personnalité, ma manière assez directe, décoiffante de dire les choses.

Ce n’est que très récemment que je me suis vraiment mis à comprendre, notamment par des articles du Point, où j'ai lu des textes sur la pensée noire. Cette population-là est profondément marquée par l’esclavage, elle l'a complètement intégré dans son être, son état. On fait face à des réactions de populations marquées par cela. Bien-sûr, ils s'en défendent, mais par les modes du silence, de la fuite. Et finalement comprendre cette dimension, cela m’a aidé à retrouver du plaisir à être pasteur ici, car maintenant je vois le problème, je le connais, je peux essayer d’y faire face. Et cela me donne probablement de la patience là où sinon, j'en aurais manqué. On se culpabilise moins aussi, car on décode mieux la situation."[17]

Cette explicitation franche illustre une trajectoire d'acculturation.... pastorale. Un cheminement vers une prise de conscience active et informée des enjeux de la diversité culturelle, que nombre de fidèles, d'ailleurs, reconnaissent[18]. Le diagnostic porté par Richard Gélin est tout à fait emblématique des mutations sociographiques et culturelles de l'Église de l'Avenue du Maine depuis les années 1960.

On est passé d'un idéal-type bien établi, celui de l'assemblée protestante parisienne dominée par les métropolitains, "coeur de réseau" d'une fédération d'Églises métropolitaines, à un autre, celui de "l'Église afro-antillaise" du XXIe siècle. Or, cette transition, voire cette mutation, n'a pas été formalisée, n'a pas été prise en compte en amont, que ce soit par un stage de formation ou une mise à plat approfondie des réalités culturelles de la communauté. Arrivé en poste, le pasteur n'a pas été préalablement équipé pour y faire face. Il semble que la Fédération Baptiste (FEEBF), structure à laquelle se rattache cette Église parisienne, ait simplement estimé qu'en proposant à ce poste un pasteur d'expérience tel que Richard Gélin, largement reconnu pour ses compétences d'animateur, de pasteur et d'enseignant, la situation se clarifierait d'elle-même sur le terrain.

Il a néanmoins fallu près de trois ans pour qu'un pasteur expérimenté et bien formé comme Richard Gélin s'estime avoir pris la mesure de la situation, condition sine qua non d'un pastorat épanoui. C'est dire l'ampleur des recompositions culturelles au sein de l'assemblée. Elle pose la question, au-delà de la figure pastorale, du ressenti des fidèles. Comment l'enjeu de la diversité culturelle est-il aujourd'hui vécu par les pratiquants?

*

II. Les fidèles de l'assemblée face à l'enjeu de la diversité culturelle:

Les enseignements d'une enquête

*

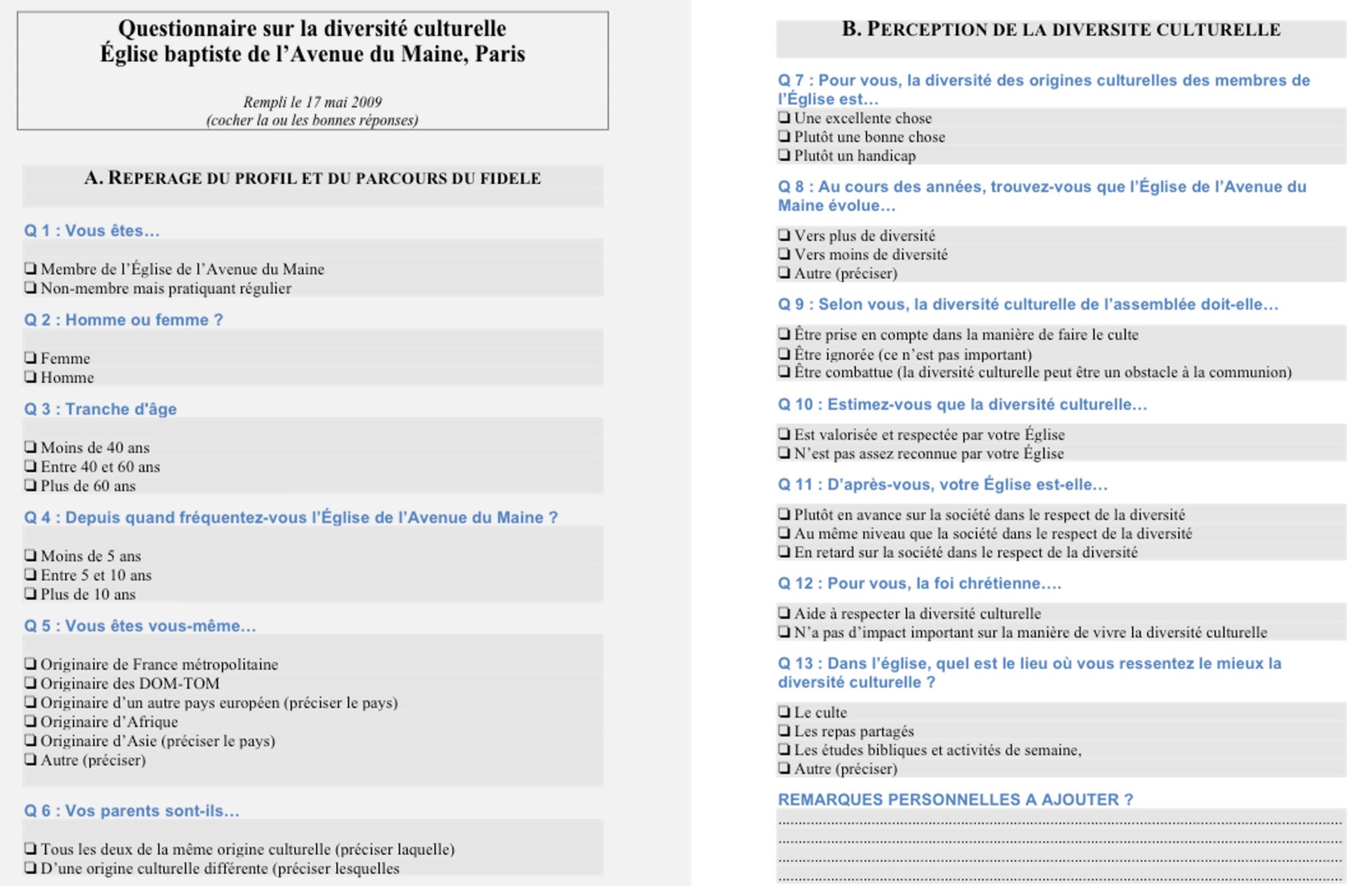

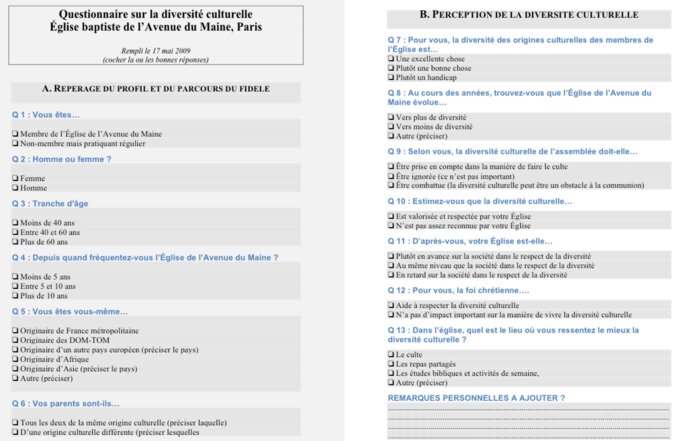

Pour évaluer la manière dont les fidèles de l'assemblée perçoivent les questions liées à la diversité culturelle, plusieurs angles sont possibles. Le plus pertinent, pour cette étude, a été de combiner quelques entretiens qualitatifs avec une enquête plus quantitative, sous la forme d'un questionnaire distribué et rempli à un instant "T", le 17 mai 2009.

II.1. Un questionnaire d'enquête et 58 réponses

Ce questionnaire a été donné à toutes celles et tous ceux qui se définissent, à la sortie du culte, comme "non visiteurs", c'est-à-dire pratiquants relativement familiers des lieux. Ce formulaire de deux pages était composé de 13 questions à choix multiples, complétées par la possibilité d'une expression libre ("Remarques personnelles à ajouter"). La version intégrale du questionnaire est disponible en annexe. Selon le pasteur de l'Église locale, environ 90 personnes se retrouveraient régulièrement chaque dimanche, dont quelques visiteurs à chaque fois (qu'on évaluera dans une fourchette comprise entre 5 et 10 %, soit environ 6 personnes). Lors du culte du 17 mai 2009, 58 questionnaires ont été remplis, soit 58 réponses sur 84 fidèles estimés, soit un taux de réponse de 69%, ce qui représente un peu plus des deux tiers. Ce taux de réponse satisfaisant apparaît suffisamment représentatif pour permettre quelques hypothèses générales, d'autant plus que quelques couples n'ont remis qu'un questionnaire (supposé représenter l'opinion des deux conjoints)[19].

L'angle choisi par le questionnaire est limité, et comme dans tout exercice de ce type, il peut être contesté. Il a délibérément ciblé, non pas la variable socio-économique, mais le paramètre de l'origine géographique, mis en lien avec la variable du genre et de l'âge, et surtout, de l'enjeu de la diversité culturelle. C'est en effet autour de cette variable là, plus qu'autour d'autres paramètres, que se sont jouées des recompositions internes implicites. On se gardera naturellement de surdéterminer la question de l'origine territoriale, les acteurs eux-mêmes se chargeant d'ailleurs, dans leur réponse, d'exprimer leur point de vue. Précisons que ce questionnaire, dans ses objectifs et dans sa forme, a été préalablement présenté et expliqué en détail à la communauté, avec l'accord bienveillant du pasteur, qui a toute ma reconnaissance pour sa collaboration. Quels sont les principaux enseignements de cette enquête ? Le premier volet de questions (items 1 à 6) a permis de préciser l'itinéraire des fidèles, entre France métropolitaine, DOM/TOM, Europe et horizons plus lointains.

II.2. Le repérage du profil des fidèles

La première question révèle que sur les 58 répondants, 41 sont membres pratiquants (71% des réponses), et 17 sont pratiquants non membres (29%), ce qui correspond au profil type des pratiquants de l'Église. On s'inscrit en effet dans une configuration baptiste professante où les critères d'inscription comme membre, bien plus restrictifs que dans une paroisse catholique ou réformée, découragent toujours un volant bien identifiable de pratiquants... tout en attirant aussi des pratiquants non comptabilisés comme membres. La seconde question révèle un léger dymorphisme sexuel lui-aussi assez classique en matière de pratique religieuse, bien qu'ici, il apparaisse bien plus léger que dans bon nombre de paroisses catholiques : 53% de femmes (31 réponses), 47% d'hommes (27 réponses). L'âge des répondants apparaît grâce à la question 3, qui met en lumière la prédominence de la génération des baby-boomers (années 1950-60).

En effet, 52% des répondants ont entre 40 et 60 ans (30 réponses), contre 24% de plus de 60 ans et 24% de moins de 40 ans. Faut-il y voir la résultante du ministère particulièrement actif du pasteur André Thobois (1924-2012), grande figure du protestantisme français[20], durant cette période ? D'autres facteurs, sans doute, expliquent ce phénomène, qui révèle, in fine, un profil démographique ouvert sur l'avenir, sachant que les plus jeunes, qui n'assistent pas au culte dominical, n'apparaissent pas dans ces statistiques... mais enrichissent bel et bien la courbe démographique générale. La prévalence des baby-boomers paraît en partie expliquer les résultats de la question 4, qui mettent en lumière une majorité (52%) de fidèles engagés depuis plus de 10 ans dans l'Église de l'Avenue du Maine. Tandis que 3% n'apportent pas de réponse à la question, 19% des fidèles assistent au culte depuis moins de 5 ans, et 19% fréquentent l'Église sur une période comprise entre 5 et 10 ans. On peut faire l'hypothèse que ce sont surtout ces 38% de fidèles arrivés depuis moins de 10 ans qui portent les dynamiques de renouvellement géographique et culturel.

C'est à la question 5 qu'il appartient de cibler directement l'origine géographique des répondants. L'origine africaine est la plus mentionnée, avec 33% des répondants (19 réponses). 29% déclarent ensuite venir de France métropolitaine, puis 21% des DOM/TOM (12 réponses). Loin derrière suivent ensuite Haïti, le reste de l'Europe, l'Asie et "autre", sans précision (3 réponses). On constate qu'on se rapproche de l'estimation globale du pasteur lui-même, Richard Gélin, qui définit sa communauté, en 2009, comme "à 80% afro-antillaise". Les résultats sont cependant un peu plus nuancés, puisque le total Afrique-Haïti-DOM/TOM n'atteint que 59%.

Pour expliquer le décalage avec l'estimation pastorale, serait-il possible que ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire soient sur-représentés parmi les fidèles d'origine africaine ? On peut en faire l'hypothèse, d'autant que certains de ces fidèles sont confrontés à des difficultés de statut (papiers, précarité), et ont manifesté une méfiance de principe à l'égard du questionnaire, en dépit des promesses d'anonymat des réponses.

Enfin, la dernière question du premier volet de l'enquête révèle que pour les 3/4 des répondants, les parents sont de même origine culturelle, tandis que 9% des répondants, qui ont mal compris la question, soulignent une même origine confessionnelle. À l'examen, cette question, peut-être mal formulée, ne s'est pas révélée très pertinente et a été neutralisée.

II.3. Points de vue face à la diversité culturelle

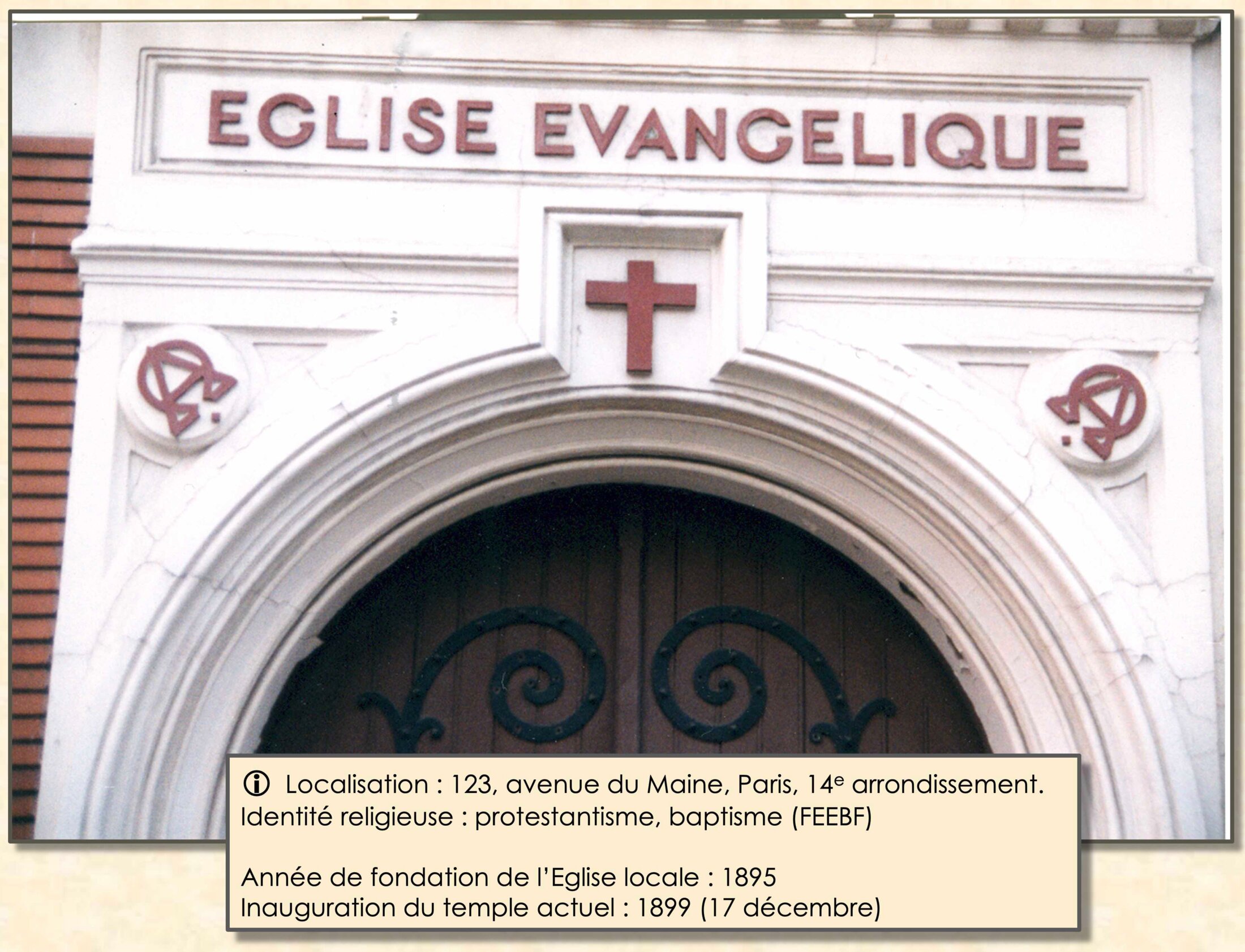

Comment les fidèles ainsi repérés se déterminent-ils face aux enjeux de la diversité culturelle ? Tel est l'objet du second volet de l'enquête. La question 7 révèle d'amblée qu'en matière de perception globale, la diversité culturelle est saluée à une quasi unanimité. Seuls deux répondants la jugent négativement, quand 36% des répondants la qualifient de "bonne chose" et 60% d'"excellente chose". La question 8 signale par ailleurs la perception d'une dynamique : près des 3/4 des répondants (72%) estiment que leur communauté évolue vers plus de diversité culturelle, contrte 16% qui estime l'inverse et 12% qui ne se prononce pas sur l'évolution.

Agrandissement : Illustration 2

Ces chiffres confirment l'ampleur des mutations sociographiques vécues dans cette communauté depuis 25 ans. En matière d'exercice du culte, plus des 2/3 des répondants estiment que la diversité culturelle doit être prise en compte (question 9). En revanche, les 29% qui préfèrent ignorer cette dimension constituent une "minorité active" non-négligeable, à l'inverse du seul répondant qui souhaite "combattre" la diversité culturelle dans le culte. En matière de respect concret de la diversité culturelle dans la communauté, plus de 4 répondants sur 5 (83%) estiment la diversité culturelle "respectée et valorisée". Seulement 14% des réponses exprime une frustration ("pas assez reconnue par l'Église"). Est-ce parce que le consensus recherché par l'équipe pastorale atteint tous ses objectifs, ou parce que les mécontents ont tendance à partir (ce sont les satisfaits qui restent, et remplissent le questionnaire) ?

La question n°11 permet ensuite de percevoir comment les fidèles situent le respect de la diversité culturelle dans leur communauté par rapport à ce qu'ils vivent dans le reste de la société. On découvre, sans grande surprise, qu'une nette majorité de répondants (59%) estime que l'Église est "plutôt en avance" sur la société. 38% situent ce respect "au même niveau" que la société, tandis que 2 répondants seulement (3%) considèrent leur Église comme "en retard". Il serait intéressant de poser ces mêmes questions à des fidèles d'autres communautés, protestantes ou non, sachant qu'en dépit de certains biais méthodologiques, elle constitue une manière d'évaluer le degré de frustration (ou de satisfaction) des fidèles par rapport au "rythme" subjectivement perçu des évolutions sociétales plus larges.

La question 12 éclaire les réponses précédentes en soulignant le sentiment largement partagé (84%) d'une corrélation vertueuse entre partage de la foi chrétienne et respect de la diversité culturelle. Enfin, parmi les lieux de diversité culturelle vécus, le culte dominical (30 réponses) et les repas (29 réponses) se détachent très largement. Les autres items sont peu mentionnés, avec une seule réponse pointant le conseil d'Église (organe exécutif de la communauté locale).

Au vu de l'ensemble des réponses, l'impression générale est celle d'un assez large consensus sur le caractère positif de la diversité culturelle, mais aussi sur sa bonne gestion dans l'assemblée baptiste parisienne. Mais une analyse plus poussée, par laquelle on terminera, invite à nuancer ce diagnostic, révélant des logiques sous-jacentes.

*

III. Derrière un quasi consensus, des lignes de fracture

*

Comment interpréter les résultats bruts ? Une première approche par tris croisés, complétée par les éléments qualitatifs donnés par les répondants qui ont souhaité compléter le paragraphe libre, fournit de précieux éléments de réponse.

III.1. Tris croisés et explications par les acteurs eux-mêmes

Parmi les raisons qui motivent les 17 répondants qui prônent l'ignorance de la diversité culturelle ("doit être ignorée"), la durée de présence dans l'assemblée est-elle déterminante ? Pour le savoir, un premier tri croisé révèle les résultats suivants : 59% sont dans l'assemblée depuis plus de 10 ans, soit 10 réponses. Les autres l'ont rejointe plus récemment. On remarquera que la proportion des "plus de 10 ans" est exactement la même (59%) que dans le sondage général sur l'Église (question 4). On concluera donc que la durée de présence dans l'Église ne constitue pas, a priori, pas un élément saillant permettant d'expliquer les motivations de ceux qui préfèrent ignorer la diversité culturelle. Si l'ancienneté ne joue pas, qu'en est-il de l'âge ? Un second tri croisé permet d'en avoir le coeur net. Les résultats révèlent une forte proportion de baby-boomers (7 réponses, soit 41%), et une sous-représentation des moins de 40 ans ou plus de 60 ans (5 réponses à chaque fois).

On observe à nouveau un certain parallélisme avc les données du sondage général sur l'Église, ce qui signifie qu'en comparaison avec les données générales du questionnaires, il n'y a pas de nette sur-représentation d'une classe d'âge parmi les objecteurs à l'expression de la diversité culturelle. Quant à la variable du genre, elle s'avère en revanche un peu plus significative, puisque les opposants à l'expression de la diversité culturelle comptent 10 hommes (59%) contre 7 femmes (41%), tandis que ratio général homme-femme, sur l'ensemble des questionnaires, est de 47-53%. La masculinité apparaîtrait-elle, d'après ces données, comme un facteur d'insensibilisation à l'enjeu de la diversité culturelle ? Force est de constater en tout cas que les femmes apparaissent nettement plus favorables que les hommes à l'expression de la diversité, illustrant peut-être un tropisme minoritaire[21].

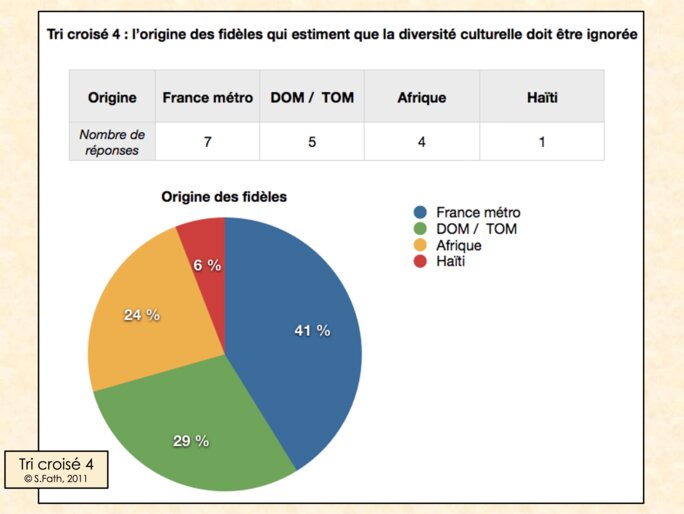

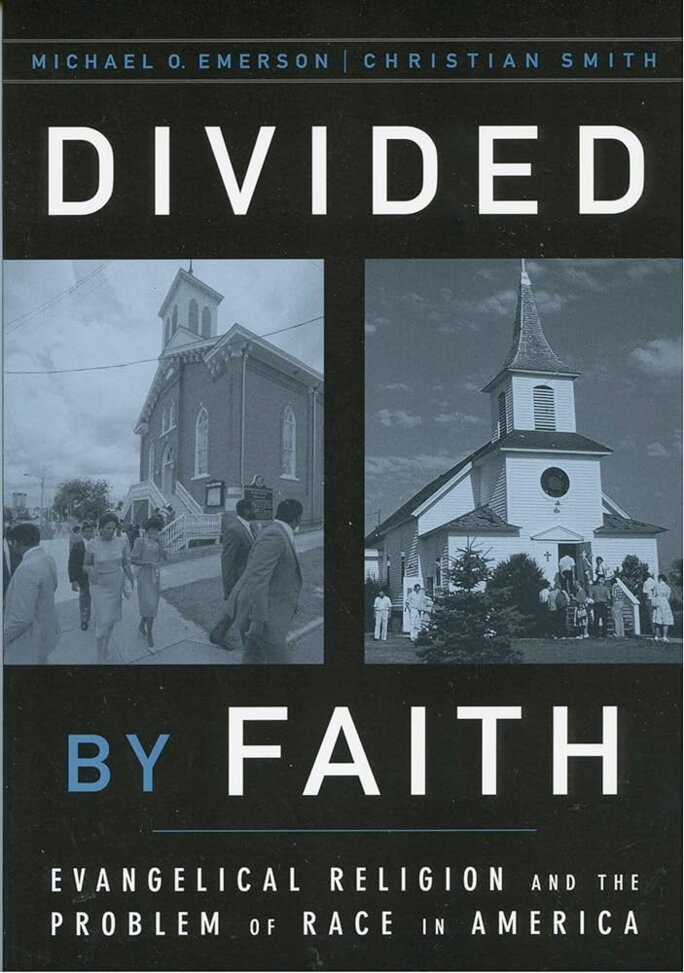

Enfin, le dernier tri croisé a pour but d'évaluer l'hypothèse d'une certaine corrélation entre origine géographique et souci de respecter la diversité culturelle. Les résultats montrent qu'à l'inverse des critères d'ancienneté dans l'Église ou des critères d'âge, le critère de l'origine géographique s'avère tout à fait éclairant. On s'aperçoit en effet que parmi ceux qui désirent ignorer la diversité culturelle, les Afrodescendants sont sous-représentés. Ils ne constituent ici que 24% de l'échantillon, alors qu'ils représentent 33% des répondants. Ces données indiquent, a contrario, une forte demande de reconnaissance culturelle de leur part !

À l'inverse, on observe que les métropolitains sont très fortement sur-représentés. Ils totalisent 41% des réponses, alors qu'ils ne pèsent que 29% du total général (questionnaire dépouillé dans son ensemble). La conclusion est limpide: plus on est métropolitain, moins on est susceptible d'être enclin à valoriser la diversité culturelle. En revanche, plus on s'africanise, plus la diversité culturelle apparaît comme un élément à encourager. En dépit de points d'intersections et d'un terrain commun, les insiders (métropolitains) et les outsiders (afrodescendants) expriment clairement, au travers de ces résultats, des accentuations différentes face à l'enjeu de la diversité culturelle.

Agrandissement : Illustration 3

Ces éléments de synthèse trouvent écho dans les remarques qualitatives faites par certains répondants. Au chapitre des résistances à la diversification, au nom du souci de maintenir une forme d'héritage métropolitain, on trouve ces réflexions :

"Des Français métropolitains, pour ne pas dire blancs, sont presque tous partis de l'Eglise » (répondant n°47)

"Nous aimerions bien que nos traditions restent car les traditions des autres subsistent. Le culte doit se faire en français car l'église est en Paris. Les chants aussi, sinon ils doivent être préalablement traduits". (répondant n°48).

Quant au répondant n°50, il estime au contraire qu'il n'y a pas assez de prise en compte de la diversité :

"Dans l'Eglise de l'avenue du Maine, il y a effectivement une très grande diversité culturelle. Elle ne me semble pas prise en compte à mon avis, pour 3 raisons :

1/ La question n'a peut-être pas été soulevée et étudiée

2/ Les moyens à mettre en oeuvre pour exprimer cette diversité n'ont pas été pensés

3/ Les personnes "issues" de la diversité ne savent peut-être pas non plus comment l'exprimer et préfèrent se "fondre dans le moule » (répondant n°50)

Mais n'oublions pas que la tonalité dominante, même parmi les métropolitains, est à l'éloge de la diversité, en phase avec un certain air du temps et un désir, souvent partagé, de "transcendance ethnique"[22], comme l'illustrent ces deux commentaires :

"La diversité est une richesse, car elle est un des signes de la diversité de l'abondance de la création de Dieu, de son amour, etc... Elle nous oblige à sortir de nos carcans, elle nous oblige à réfléchir autrement" (répondant n°20)

"-Dans la diversité des origines nous devons prendre ce qui est bon, ou facile, pour mettre en commun.

-Pour valoriser et respecter cette diversité, il faut combattre tout ce qui empêche la bonne diversité, en parler, dénoncer les mauvaises pratiques.

-La Bible nous parle de la diversité (Romain, Grec, Juifs) mais peu de fois nous écoutons en l'église le sermon sur la diversité » (répondant n°33)

Derrière l'éloge et l'appréciation générale se profile en filigrane, dans ce dernier commentaire, une critique voilée qui rejoint le décalage quantitatif observé dans le questionnaire entre des métropolitains tendantiellement plus fermés à la valorisation de la diversité, et des fidèles d'origine africaine tendantiellement plus revendicatifs sur ce point.

III.2.. Des rapports différenciés au statut de minoritaire ?

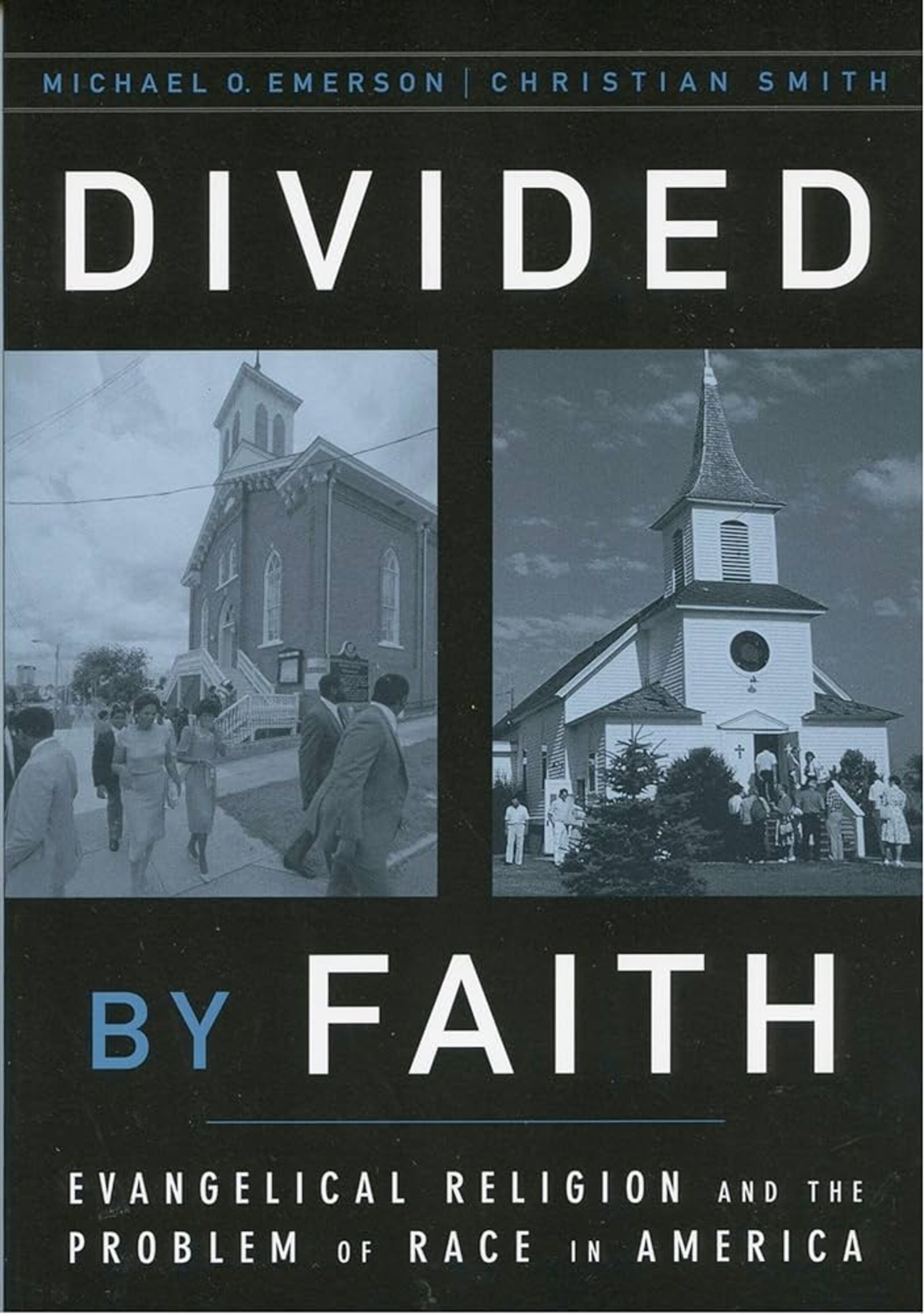

Pour éclairer, sous un angle plus théorique, le décalage observé au travers du questionnaire et des tris croisés, on s'appuiera sur une enquête pilote réalisée aux Etats-Unis dans une assemblée baptiste par Michael Emerson et Christian Smith[23]. Il s’agit d’une congrégation que les auteurs appellent, par convention, la “First Baptist Church”[24].

Un jeune pasteur évangélique afro-américain nouvellement installé à Seattle se sent appelé à développer une Église locale inter-raciale. Il dispose pour cela de l’appui de sa dénomination, et d’un haut degré de motivation. Conscient du fait que les congrégations recrutent des membres en fonction de leurs réseaux de relation (networks), et que ces réseaux tendent à une certaine homogénéité sociale et ethnique, le pasteur décide de commencer d’entrée avec une assemblée mixte, composée de gens déterminés à la réussite d’une telle entreprise. Il visite, dans ce but, plusieurs Églises évangéliques “blanches” et “noires”, demandant aux familles motivées d’accepter de quitter leur assemblée pour développer son projet d’Église “mixte”.

Après une année de préparation, l’assemblée put démarrer, sur la base d’une mixité presque parfaite : cinquante pour cent de blancs, cinquante pour cent de noirs. Cette proportion se retrouvait dans l’encadrement, l’orchestre, la chorale... Mais, tandis que la nouvelle Église commence à se développer, la mixité recule. Après un an, une famille blanche décide de partir. Peu de temps après, une autre famille blanche fait de même. De moins en moins de blancs extérieurs à la congrégation visitèrent l’Église. Peu à peu, les blancs qui restent éprouvent un malaise. Ils considèrent qu’en dépit des efforts authentiques conduits par le pasteur et l’équipe d’encadrement, leurs attentes ne sont pas suffisamment prises en compte. D’autres, alors, s'en vont. Et au bout de trois ans d’expérience “mixte”, il ne reste plus que dix membres blancs. Les entretiens conduits avec les sociologues révèlent que tous les dix envisageaient de partir.

Pourquoi ce phénomène ? Soulignons d'abord que ce terrain n'est nullement transposable terme à terme en France. La problématique blanc/noir, explicitement retenue par Smith et Emerson, n'est pas celle qui oriente le questionnaire 2009, plutôt ciblé sur l'enjeu des origines géographiques et de la diversité culturelle (par-delà la couleur de peau)[25].

En revanche, les éléments d'analyse développés par ces auteurs autour du sentiment de minorité méritent l'intérêt, et éclairent utilement le terrain parisien et les enjeux du racisme latent dans l'Eglise. Comment expliquer la montée de la participation "noire", et le déclin de la participation "blanche" ? Smith et Emerson soulignent que l'explication ne peut correspondre à un manque de motivation, au contraire. Tous les membres ont délibérément choisi de tenter le pari de la mixité. Elle ne peut pas non plus renvoyer à un manque de “bonne volonté”. La logique “let’s be friends” (titre du chapitre 6 de l’ouvrage) animait en effet tous les participants. C’est au-delà des questions individuelles et inter-personnelles (systématiquement mises en avant par les évangéliques) que l’on peut trouver l’explication. Les entretiens oblitèrent complètement les éléments d’explication macro-sociales. Tous les interviewés clament que leur choix de partir n’a rien à voir avec la “race”, mais tout avec leurs “besoins” non satisfaits. Ce qui les a tous conduit à rejoindre des Églises très majoritairement “blanches”.

Agrandissement : Illustration 4

Smith et Emerson avancent deux éléments d’explication. Le premier facteur explicatif est qualifié de “niche edge effect” (littéralement, l’effet “bord de la niche”). Dans les associations volontaires, les personnes situées un peu en périphérie de la “niche” (cible) subiront un turnover plus important que ceux qui sont au centre, parce que les liens extra-association sont plus importants que les liens intra-association.

Le départ des premières familles blanches a très rapidement créé un sentiment de marginalisation chez ceux qui restèrent, sentiment d’autant plus fortement ressenti que les blancs (au contraire des noirs) ont culturellement l’habitude de la majorité. La mixité “parfaite” constituait déjà, en soi, une rupture par rapport à cette position dominante. Le départ de la première famille accentua le sentiment d’inconfort, de marginalité, entraînant un effet de spirale et une succession de départs.

Le second facteur explicatif invoqué (que les auteurs empruntent, comme le premier, à Pamela Popielarz et J.Miller Mc Pherson[26]) est celui de niche overlap effect (littéralement : “effet de chevauchement entre niches”). Chaque Église qui tend à fonctionner en tant que “niche” empiète sur le territoire de l’autre, à la recherche de membres potentiels. Les membres blancs de l’Église mixte sont dès lors confrontés au moins à deux types d’offre : celle de l’Église mixte dans laquelle ils ont initialement décidé de s’engager (où ils éprouvent un sentiment diffus de “périphérie” -le niche edge effect-) mais aussi celle, plus “classique” et plus “confortable”, d’Églises évangéliques blanches homogènes. Ce chevauchement des offres, dont une est plus atypique que les autres, va graduellement user la détermination des blancs à demeurer dans l’Église mixte.

L’offre concurrente, plus “classique”, où ils ne subiront pas le “niche edge effect” puisqu’ils seront “entre blancs”, tend progressivement à l’emporter. Formulé simplement, on peut résumer ainsi :les noirs (minorisés) tendent à vivre culturellement comme une promotion le fait d'être intégrés dans une Eglise paritaire, mixte. En revanche, les blancs (majoritaires) tendent à vivre culturellement l'inconfort lorsqu'ils se retrouvent dans une Eglise mixte: ils ont l'habitude de dominer, pas de partager les responsabilités et la visibilité. Et ils tendent inconsciemment à partir pour retrouver une situation qu'ils pensent plus confortable pour eux.

La combinaison de ces deux effets tend presque systématiquement à constituer des assemblées évangéliques ethniquement homogènes -alors même qu’explicitement, les acteurs ne paraissent pas le souhaiter-.

Retraduite dans le contexte de l'Église baptiste parisienne de l'Avenue du Maine, cette grille d'analyse tendrait à expliquer les réticences d'une part significative de métropolitains par rapport à la valorisation de la diversité culturelle, par opposition à des pratiquants africains plus demandeurs. Les premiers ont culturellement intériorisé un ressenti majoritaire, un allant-de-soi culturel dominant. La diversification sociographique de l'assemblée suscite dès lors une fragilisation, un niche edge effect. A l'inverse, les fidèles extra-métropolitains, principalement les Afrodescendants, perçoivent la valorisation de la diversité culturelle sur un mode similaire à celui des noirs de la First Baptist Church étudiée par Smith et Emerson: leur participation à une Église historiquement et culturellement très métropolitaine est vécue sur le mode d'une promotion, de la part de fidèles qui se positionnent par ailleurs comme minoritaires, et culturellement dominés.

III.3. Une stratégie de verrouillage métropolitain ?

Enfin, sous l'angle de la sociologie des organisations, un dernier facteur d'explication tient peut-être dans les régulations institutionnelles mises en oeuvre au sommet de l'assemblée. Celle-ci est certes dotée d'un exécutif multiculturel, avec un conseil d'Église très représentatif de la diversité des origines. Mais deux éléments invitent à pondérer négativement ce constat apparemment sans appel.

Le premier tient à la manière dont l'exécutif est géré. Dans la question 13, seul un répondant sur 58 a pointé le conseil d'Église comme lieu où se ressent le mieux la diversité culturelle. Faut-il y voir l'expression d'une frustration par rapport à une gestion très "métropolitaine" de l'assemblée, en dépit de la diversité affichée ? Il n'est pas certain qu'on puisse tirer cette conclusion, car la grande majorité des répondants n'appartient pas au conseil.... et n'a donc pas pu le mentionner, faute d'expérience vécue.

Un second élément semble en revanche beaucoup plus significatif. En sondant les processus de désignation du pasteur, on s'aperçoit qu'au cours des trente dernières années, une forme de réticence de principe se serait manifestée face à l'hypothèse d'un pasteur... noir (africain ou antillais) à la tête de l'Église de l'Avenue du Maine. Racisme latent ?

Richard Gélin fait ainsi observer[27] : "André Thobois a refusé que ce soit Maurice Jean-Charles qui prenne sa succession, il a manoeuvré pour qu'il soit envoyé à Morsang"[28]. Maurice Jean-Charles est un pasteur noir d'origine haïtienne, diacre de l'Église de l'avenue du Maine de 1971 à 1981, puis pasteur assistant d'André Thobois de 1984 à 1988[29].

Un processus similaire s'est-il déroulé quelques années plus tard, au début des années 2000, au cours de la transition exercée par le pasteur André Souchon ? Certains témoignages (qui ont requis l'anonymat) permettent d'en faire l'hypothèse: les instances dirigeantes de la Fédération Baptiste (ou une partie d'entre-elles) auraient fait en sorte d'éviter l'affectation d'un membre du conseil et futur pasteur antillais, Eddy Nisus, un cadre de l'Église de l'Avenue du Maine, très apprécié des fidèles. Eddy Nisus sera finalement orienté par la FEEBF comme pasteur à Toulon, où il a fait ensuite le bonheur de l'assemblée locale. L'objectif de la Fédération Baptiste, aux yeux de beaucoup, semble manifestement avoir été de maintenir un leadership "blanc", métropolitain et hexagonal, jusqu'à la nomination de Richard Gélin, entérinée par l'assemblée en 2006.

En principe, ce type de régulation n'a pas lieu d'être en milieu baptiste, marqué par la prééminence absolue de l'Église locale, seule souveraine pour valider l'autorité pastorale (système congrégationaliste). Mais le statut très particulier de l'Église de l'Avenue du Maine, coeur de réseau et "Église vitrine" du baptisme national, aurait, en l'espèce, induit un interventionnisme extérieur inhabituel, visant à pérénniser une "image arrêtée" d'un baptisme hexagonal dominé par le phénotype "blanc", au détriment d'une ouverture à de nouveaux publics.

*

Pour conclure, l'évolution séculaire de la sociographie de l'Église baptiste de l'Avenue du Maine à Paris (France) se réduirait-elle à l'horizon anecdotique d'une petite assemblée protestante ? En toute hypothèse, le profil ainsi décrit d'une congrégation confrontée aujourd'hui à un renouvellement profond de son public renvoie à des problématiques plus larges, qui invitent à éviter les "pièges de l'effacement généreux des différences"[31].

Les discriminations au phénotype existent, même dans les Eglises. Le racisme, ce n'est pas que chez les autres.

Ces enjeux sont transposables dans bien d'autres milieux religieux, à la fois protestants et catholiques. Jadis aux couleurs des terroirs de province, la diversité culturelle -et des phénotypes- dans la capitale française se redessine aujourd'hui au travers du prisme du "Tout-monde" théorisé par Edouard Glissant: un espace créolisé et multifocal. Osera-t-on espérer que des études croisées et des enquêtes comparatistes permettront, dans un proche avenir, d'en savoir plus sur la gestion locale de cette diversité en milieu religieux parisien? Ce serait dans l'intérêt même de la compréhension des recompositions religieuses actuelles.

Une configuration mosaïque dans laquelle les acteurs chrétiens afrodescendants, notamment, se contentent de moins en moins aisément, en France, du strapontin qu'on veut parfois toujours leur réserver.

*

[1] On en trouvera un aperçu dans Lucine Endelstein, Sébastien Fath, Séverine Mathieu (dir.), Dieu change en ville, religion, espace, immigration, Paris, L'Harmattan, collection de l'AFSR, 2010.

[2] Voir notamment Jean-Claude Girondin, Ethnicité et religion parmi les protestants antillais de région parisienne, thèse de doctorat, Paris, EPHE (sous la dir. de J-P.Willaime), 2003.

[3] Cf. Emmanuel Toussaint, Weiber W. Arthus, Radiographie de la communauté protestante haïtienne de France, Paris, ed. de l'Alliance, 2008.

[4] Voir notamment, sous l'angle géographique, Frédéric Dejean, "Les dimensions spatiales et sociales des Églises évangéliques et pentecôtistes en banlieue parisienne et sur l'île de Montréal", Paris X Nanterre, 2010 (sous la dir. de A.Germain et H.Vieillard-Baron); sous l'angle des Églises congolaises, voir les thèses de Sarah Demart, "Les territoires de la délivrance; mises en perspective historique et plurilocalisée du Réveil congolais (Bruxelles, Kinshasa, Paris, Toulouse)", Louvain la neuve, Toulouse II, 2010 (sous la dir. de Alain Tarrius et Albert Bastenier), et Damien Mottier, "Églises africaines en France, pentecôtismes congolais et entreprises prophétiques", Paris, EHESS, 2011, sous la direction d'André Mary, 345 pages + film).

[5] Voir André Encrevé, Les protestants en France de 1800 à nos jours, histoire d’une réintégration, Paris, Stock, 1985.

[6] Pour découvrir l'originalité de l'ancrage luthérien à Paris, voir Janine Driancourt Girod, L'Insolite Histoire des luthériens de Paris : De Louis XIII à Napoléon, Paris, Albin Michel, 1992.

[7] Cf. Sébastien Fath, Une autre manière d'être chrétien en France. Socio-histoire de l'implantation baptiste (1810-1950), Genève, Labor et Fides, 2001.

[8] Voir Sébastien Fath, "La lutte pour l'espace cultuel protestant au coeur de Paris : l'imbroglio de l'attribution du temple baptiste de la rue de Lille, 1873-1950", dans Florence Bourillon, Rémi Fabre, Michel Rapoport (dir.), Affirmations de foi, études d'histoire religieuse et culturelle offertes à André Encrevé, Paris, ed. Bière, 2012, p.67 à 76.

[9] L'Église libre, 29 novembre 1895, cité dans S.Fath, Une autre manière d'être chrétien... op. cit., p.275.

[10] Voir à ce sujet Anne Cendre, Promenades protestantes à Paris (Genève, Labor et Fides, 2011), qui détaille, arrondissement par arrondissement, des lieux de mémoire emblématiques. L'Église de l'Avenue du Maine n'est pas mentionnée dans le survol du XIVe arrondissement.

[11] Cette réintégration a eu lieu en 1900 lors d'une réconciliation générale sous l'égide de l'American Baptist Foreign Missionary Society (ABFMS).

[12] L'offre religieuse baptiste cible en effet en priorité les catégories populaires. La bourgeoisie parisienne préférant l'identification catholique (et à un moindre degré, luthéro-réformée ou juive). L'éloignement croissant des catégories populaires du site de la rue de Lille constituait, dès lors, un handicap considérable pour cette Église locale.

[13] Il s'agit des pasteurs Philémon Vincent, durant 13 ans (de 1909 à 1922), Henri Vincent, durant 24 ans (de 1933 à 1956), André Thobois, durant 24 ans également (de 1963 à 1987) et Henri Frantz, durant 4 ans (de 1993 à 1997).

[14] André Thobois, Cent ans de l'Église, 1899-1999, Église évangélique baptiste de Paris Avenue du Maine, Paris, Croire et Servir Publications, 1999, p.47.

[15] Il s'agit de Philémon Vincent (pasteur de l'Église de l'Avenue du Maine de 1895 à 1929), de Henri Vincent (pasteur de l'Avenue du Maine de 1929 à 1956) d'André Thobois (pasteur de 1950 à 1990) et de Henri Frantz (pasteur de 1898 à 2003). Précisons que tous ces pasteurs sont des métropolitains.

[16] Entretien avec le pasteur Richard Gélin au sujet de la diversité culturelle dans l'Église baptiste de l'Avenue du Maine, 15 mai 2009.

[17] Entretien avec le pasteur Richard Gélin, 15 mai 2009, op. cit.

[18] Dans le questionnaire présenté plus loin dans cet article, un répondant souligne par exemple de manière très explicite le rôle joué d'après lui par le pasteur : "J'apprécie beaucoup l'effort de notre pasteur en favorisant la diversité dans les responsabilités attribuées aux membres, par exemple quand il s'agit des votes quelconques les membres à élire sont toujours de cultures différentes. Encore merci à vous" (répondant n°32).

[19] Précisons que certains fidèles, dont la situation, en matière de papiers (permis de séjour) n'est pas toujours fermement établie, ont préféré s'abstenir de remplir le questionnaire, bien que celui-ci soit traité de manière anonyme.

[20] Le pasteur Thobois a notamment été vice-président de la Fédération Protestante de France (FPF) entre 1968 et 1992, et a présidé la FEEBF entre 1963 et 1987.

[21] De nombreuses études de genre mettent en lumière que les femmes, bien qu'aussi nombreuses (ou parfois, plus nombreuses) que les hommes, seraient culturellement minoritaires en raison des discriminations qu'elles subissent face au "sexe fort" (sic; domination masculine).

[22] L'expression est utilisée par Gerardo Marti dans A Mosaic of Believers: Diversity and Innovation in a Multiethnic Church, Bloomington, Indiana University Press, 2005.

[23] Dans Michael O. Emerson et Christian Smith, Divided by Faith. Evangelical Religion and the Problem of Race in America, Oxford, New York, Oxford University Press, 2000.

[24] M.Emerson, C.Smith, Divided by Faith, op. cit., pp.147 à 150.

[25] On n'entrera pas ici dans les vastes débats terminologiques sur les catégories "blanc", "noir", qui sont largement le produit de construits sociaux et qui, de ce fait, sont à manier avec précaution. Voir à ce sujet les précieuses analyses développées dans l'introduction de Sandra Fancello & André Mary (ed.), Chrétiens africains en Europe, Prophétisme, pentecôtisme et politique des nations, Paris, Khartala, 2011, p.11 à 40.

[26] Pamela Popielarz et J.Miller Mc Pherson, “On the Edge or in Between : Niche Position, Niche Overlap, and the Duration of Voluntary Association Memberships”, American Journal of Sociology, 101, 1995, p.698-721.

[27] Entretien avec le pasteur Richard Gélin, 15 mai 2009, op. cit.

[28] Il s'agit de l'annexe de Morsang-sur-Orge, devenue poste de la Mission Intérieure Baptiste (MIB). Maurice Jean-Charles est devenu par la suite pasteur de l'Église baptiste du Tabernacle, dans le 18e arrondissement parisien.

[29] Voir la notice "Maurice Jean-Charles", dans André Thobois, Cent ans de l'Église, 1899-1999, op. cit., p.92-93.

[30] Par ailleurs auteur d'une Petite histoire de l'Eglise (Paris, Croire Pocket, 2010).

[31] Sandra Fancello & André Mary (ed.), Chrétiens africains en Europe, op. cit., p.25.

Agrandissement : Illustration 5