Nombreux sont en effet les Françaises et Français qui comprennent, voire soutiennent, les aspirations souverainistes d'une population burkinabè résiliente, consciente et mobilisée, en guerre contre le djihad, le néocolonialisme et contre la pauvreté.

Le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du gouvernement de transition depuis le 30 septembre 2022, n'est pas une divinité, en dépit de sa popularité, qui conduit certains à le comparer à Thomas Sankara, autre figure révolutionnaire. Il a ses failles, comme tout le monde, et le contexte très inflammable auquel il doit faire face favorise incidents et durcissements.

On entend ici et là des inquiétudes se manifester, sans toujours se préoccuper suffisamment du contexte, en matière de tentatives d'entrisme extérieur (Russie) ou d'autoritarisme excessif. Mais contre vents et marées, rivé sur ses objectifs, le capitaine Traoré semble toujours disposer d'une très forte légitimité dans la population. Cette aura est renforcée par son discours clair, visionnaire et cohérent, sur la souveraineté incorruptible d'un Burkina Faso post-françafrique, mais aussi libéré d'un certain népotisme.

Cette vision n'est pas seulement portée par une équipe dévouée. Elle est étayée aussi par plusieurs résultats déjà très tangibles (comme la nationalisation des ressources minières et l'essor de la transformation locale des produits), et accompagnée par des actes forts, en dépit d'une guerre difficile contre les rebellions jihadistes.

Elle est également relayée et amplifiée par une intégration régionale dans la nouvelle Alliance des Etats du Sahel (AES), fondée le 16 septembre 2023 avec le Mali et le Niger.

Agrandissement : Illustration 1

Une large majorité de la jeunesse burkinabè paraît toujours appuyer le nouveau chef de l'Etat, qui dispose d'une popularité spectaculaire sur les réseaux sociaux. Et à l'international, un robuste soutien, en particulier auprès de la relève africaine et afrodescendante, semble également acquis à l'étonnant Capitaine Traoré, dont l'éloquence pédagogique et la détermination font mouche[2].

N'en déplaise aux aigreurs de l'hebdomadaire Jeune Afrique et de Marwane Ben Yahmed, son actuel responsable, vexé d'avoir été dénoncé par le président du Faso pour certaines pratiques douteuses que d'aucuns soupçonnaient depuis longtemps, mais qui n'avaient jamais été clairement mise en lumière auparavant[3].

Nul n'ignore les contraintes qu'une guerre sans merci contre le djihadisme imposent à la gouvernance du pays. Tout Etat, dans cette situation, connaitrait des limitations en matière de liberté. En France, lorsqu'Emmanuel Macron déclara un état de "guerre" face au Covid-19 (16 mars 2020), les restrictions sur les droits individuels ont atteint un degré spectaculaire : interdiction, durant des semaines, de se promener dans des parcs, dans les forêts, nécessité d'une autorisation pour acheter du pain à l'extérieur, mise à l'amende des promeneurs sur le plage, personnes agées non visitables, destinées parfois à mourir sans la perspective d'une seule visite, criminalisation des voix dissidentes....

Les entorses à la liberté, quel que soit le lieu où elles se produisent, ne sont jamais une bonne nouvelle.

Mais faire de loin, aujourd'hui, la leçon au Burkina Faso, en proie à une guerre féroce menée par des djihadistes surarmés parfois financés par des alliés (indirects) de la France, c'est témoigner d'une très grande indécence. Les sarcasmes, l'ironie condescendante, les micro-agressions sous couvert de l'humour, ne passent plus[4].

L'heure devrait plutôt être à l'écoute, à l'humilité, et à la solidarité aux côtés du pays de Thomas Sankara et du capitaine Traoré. Un Etat et un peuple dont l'histoire se construit sur la base d'un passif colonial et néocolonial, enfin rejeté, et d'une espérance postcoloniale nourrie par une jeunesse connectée, consciente et motivée.

Le Capitaine Ibrahim Traoré, officiellement président de transition du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022, a souvent critiqué l'aide française comme un outil de néocolonialisme, soulignant son inefficacité après des décennies de dépendance. Lucide, précis, et.... reconnaissons-le, courageux, il déclara notamment :

**

« Nous avons reçu l'aide française pendant 63 ans,

et pourtant notre pays ne s'est pas développé.

Donc, la couper maintenant ne nous tuera pas ;

au contraire, cela nous motivera à travailler

et à compter sur nous-mêmes. »

**

C'était le 7 août 2023, lors d'un discours public à Ouagadougou, en réponse directe à la suspension de l'aide au développement française confirmée par Paris le 6 août 2023. Cette déclaration a été prononcée après la rupture des accords militaires avec Paris[5], qui faisait écho aux aspirations d'un Thomas Sankara, énoncées en 1986 : « Tant que des armées étrangères, fussent-elles celles de nos anciens colonisateurs, dicteront nos stratégies de défense, nous ne serons jamais libres. Notre armée doit être au service du peuple, pas des intérêts de Paris. »[6]

Les propos du capitaine Traoré sur la fin de l'aide au développement reçue par la France ont marqué un tournant dans les relations officielles entre l'Etat français et l'Etat burkinabè, illustrant la vision panafricaniste du nouveau président du Faso, et l'aspiration de tout un peuple à l'autosuffisance économique. Cette position souverainiste a renforcé sa popularité en Afrique de l'Ouest, inspirant des mouvements anti-français au Mali et au Niger. Elle est à comprendre dans la perspective longue d'une histoire coloniale qui a laissé des traces.

Sans prétendre retracer toute l'histoire coloniale du pays, trois exemples, parmi beaucoup d'autres, nous rappellent l'ampleur du préjudice subi par la Haute-Volta (nom précédant celui du Burkina Faso), laissant un passif qu'il est temps d'apurer.

* * *

1/ Trois exemples de violence coloniale française

en Haute-Volta

La colonisation française en Haute-Volta (actuel Burkina Faso), de 1919 à 1960, s'est caractérisée par une exploitation économique impitoyable, qui s'est appuyée sur le travail forcé, une fiscalité oppressive, et la restructuration territoriale au service des intérêts métropolitains.

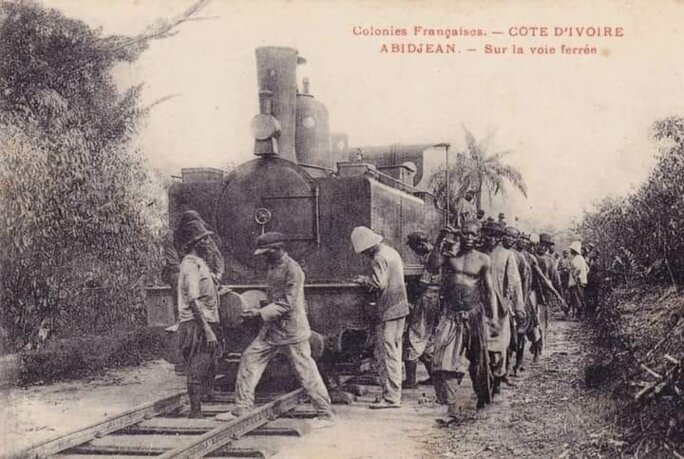

1/1. Le recrutement forcé de main-d'œuvre voltaïque pour les plantations françaises de Côte d'Ivoire (années 1920-1940) a perpétué, au coeur du XXe siècle, des pratiques de travail servile et contraint. Ces pratiques coercitives et oppressives ont été portées et imposées par "le pays des Droits de l'Homme", la France.

Les autorités coloniales françaises ont organisé un système de migration forcée massive. Elles ont traité la Haute-Volta comme un "réservoir de main-d'œuvre" pour les colons français propriétaires de plantations de café et de cacao en Côte d'Ivoire.

Agrandissement : Illustration 2

Des dizaines de milliers de Voltaïques ont été réquisitionnés de force, annuellement via des quotas imposés par l'administration coloniale, souvent sous la contrainte armée, avec des salaires dérisoires ou nuls, et sans considération pour les famines ou les maladies résultant de ces déplacements. Ce trafic humain a concerné jusqu'à 100 000 travailleurs par an dans les années 1930. Il a démantelé les économies locales et provoqué une dépopulation rurale dramatique, dont le Burkina Faso souffre toujours aujourd'hui.

1/2. Le démembrement territorial de 1932 de la Haute-Volta, pour faciliter l'exploitation économique, est une autre tache indélébile de l'héritage colonial de la France. En 1932, la colonie de Haute-Volta est dissoute, et ses territoires redistribués aux colonies voisines (Côte d'Ivoire, Soudan français et Niger) par décret français.

L'objectif ? Il est principalement d'optimiser les flux de main-d'œuvre et de ressources vers les zones productrices comme les plantations ivoiriennes, gérées par et pour la France. Cette décision purement économique, mercantile, motivée par les besoins des colons en travailleurs bon marché, a complètement ignoré les identités ethniques et les structures sociales locales du Faso. Elle a provoqué des soulèvements et une instabilité administrative. Le territoire ne fut rétabli qu'en 1947, après quinze ans de chaos économique imposé.

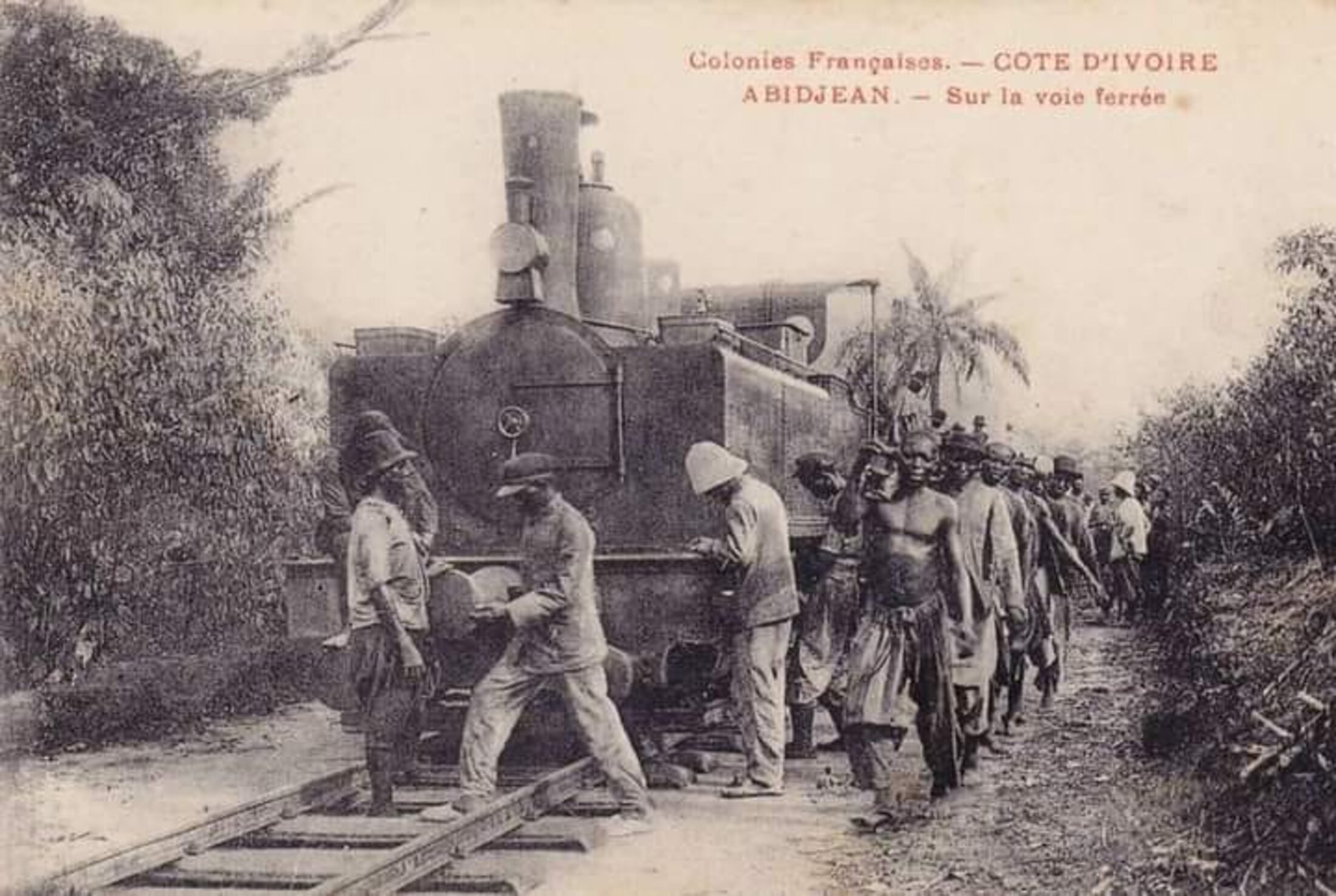

1/3. L'imposition abusive d'impôts et de corvées (début du XXe siècle, culminant en 1915-1916) est un autre héritage colonial de la France au Burkina Faso. Dès les années 1910, le régime colonial français a instauré des impôts exorbitants, en nature ou en espèces. Il a également mis en place des corvées obligatoires pour financer les infrastructures au profit de l'exportation française, comme la construction du chemin de fer Abidjan-Niger dédié au transport de main-d'œuvre et de matières premières.

Les abus systémiques des percepteurs, souvent accompagnés de violences physiques pour le recouvrement, ont épuisé les communautés agricoles Mossi et Lobi [7]. Ces prédations organisées par la tutelle coloniale française ont privé les familles de ressources vitales, et favorisé la famine.

Ces mesures ont directement déclenché les révoltes de 1915-1916, réprimées dans le sang par l'armée française, causant des milliers de morts, et 26 villages rasés par les forces françaises[8].

La Haute Volta, colonie française

* * *

2/ Conséquences de la prédation coloniale française

Les conséquences à long terme de la brutalité coloniale française sur l'économie de la Haute-Volta ont été incalculables. Si la France se voulait véritablement le "pays des Droits de l'Homme" (sic), elle pourrait, au lieu de stopper son aide au développement, la redéployer et l'intensifier, en évitant désormais tout biais néocolonial, en vue de contribuer au développement effectif et souverain d'un Burkina Faso libre et indépendant aujourd'hui. L'hypothèse de réparations à verser par la France gagnerait aussi à être creusée.

Les pratiques économiques brutales de la colonisation française en Haute-Volta (actuel Burkina Faso) ont eu des répercussions très profondes et durables sur l'économie du pays. Elles ont façonné des défis structurels qui persistent encore aujourd'hui en 2025-26. En lien avec les exemples mentionnés plus haut (travail forcé, démembrement territorial, et fiscalité oppressive) , voici trois conséquences durables :

2/1. Désarticulation des économies locales et dépendance structurelle. Après la conquête violente de la Haute Volta par les Français, au prix de nombreuses résistances locales [9], le recrutement forcé de main-d'œuvre burkinabè pour les plantations ivoiriennes (années 1920-1940) a vidé les campagnes voltaïques de leur population. Par voie de conséquence, cette prédaction extractive organisée par la puissance coloniale française[10] a perturbé les systèmes agricoles traditionnels en Haute-Volta, notamment la production vivrière.

Les communautés locales, comme les Mossi, ont été privées de main-d'œuvre pour leurs propres cultures, ce qui a affaibli l'autosuffisance alimentaire. À long terme, cela a ancré une dépendance économique envers les exportations (coton, arachides) imposées par les colons, au détriment d'une économie diversifiée. Aujourd'hui, le Burkina Faso reste vulnérable aux fluctuations des marchés mondiaux pour les matières premières, héritage de cette économie coloniale extractive.

2/2. Retard dans l'essor des infrastructures et de l'industrialisation. Le démembrement territorial de 1932 imposé par la France, a dissous la Haute-Volta au profit des colonies voisines[11]. Il a détourné les investissements économiques vers la Côte d'Ivoire, laissant la région sans infrastructures significatives (routes, écoles, hôpitaux). Ce sous-investissement a freiné l'émergence d'une économie moderne et diversifiée.

Après la reconstitution de la Haute Volta en 1947[12], puis l'indépendance en 1960, le Burkina Faso a hérité d'une économie sous-développée, avec un faible réseau de transport et une éducation limitée, ce qui a entravé l'industrialisation et maintenu une économie largement agraire, encore visible dans la faible part de l'industrie dans le PIB actuel (environ 15 % en 2023).

2/3. Pauvreté chronique et inégalités sociales. L'imposition abusive et durable par la France, tutelle coloniale, d'impôts et de corvées et de travail quasi servile sur la population voltaïque (Burkina Faso actuel) a épuisé les ressources des communautés rurales. Elle a accentué une pauvreté chronique qui s'est transmise sur plusieurs générations.

Les violences associées à ces prélèvements ont également exacerbé les tensions ethniques et sociales, en particulier entre les groupes favorisés par l'administration coloniale et les autres. Cette polarisation a compliqué la cohésion nationale après l'indépendance, et a durablement freiné les efforts de redistribution économique.

Autant de fantômes coloniaux qui ont hanté les décennies qui ont suivi l'indépendance formelle.

Histoire de la Haute Volta (Magloire Somé, Yacouba Banhoro) Agrandissement : Illustration 4

* * *

Conclusion : souverainisme postcolonial

et transformation locale des matières premières

En 2025, le Burkina Faso vibre de réformes et d'espoir, malgré les très rudes épreuves qui sont les siennes. Il reste certes parmi les pays les plus pauvres, avec un PIB par habitant d’environ 830 USD (selon les données récentes du FMI) et des inégalités persistantes entre zones rurales et urbaines.

Mais au regard de l'histoire longue du pays, une dynamique nouvelle paraît s'esquisser. Tout le sens de la politique souverainiste développée depuis 2022 par le capitaine Traoré et son gouvernement, à rebours de l'encombrant héritage de la Françafrique[13], vise à désserrer l'étreinte d'un héritage néocolonial toxique. Soutenu par de très larges segments de la population, par une "jeunesse consciente" et dégagiste, le nouveau pouvoir burkinabè, sous la houlette du fougueux capitaine Ibrahim Traoré, libère les énergies créatives. Cette mobilisation, constatée sur le terrain, opère y compris du côté des religions[14].

Héritier du combat plus précoce conduit il y a déjà 40 ans par feu Thomas Sankara (1949-1987), le capitaine Traoré mise sur les capacités locales de production et de transformation des matières premières, non sans s'appuyer sur de nouveaux alliés de circonstance. Jeu risqué.

La pression djihadiste ne simplifie pas la donne, rien n'est gagné, mais la sincérité déterminée et lucide de l'élan souverainiste actuel suscite un sentiment d'urgence nationale propice à la mobilisation. Sous l'impulsion du Burkina Faso et de l'AES, l'heure de l'Afrique francophone postcoloniale aurait-elle enfin sonné ?

A suivre.

* * *

**

*

[1] La Suisse a intensifié son soutien au Burkina Faso en 2024-2025, augmentant son aide humanitaire et ses contributions financières, notamment de 1,5 million CHF supplémentaire pour les droits humains et l'accès aérien via le HCDH et UNHAS, face à la crise sécuritaire.

[2] Cf. les applaudissements massifs lors de l'investiture du président ghanéen John Mahama en janvier 2025, où le président Traoré, devant une foule considérable, a reçu les ovations de loin les plus fortes parmi 21 chefs d'État africains.

[3] Le coeur du problème : la pratique qui consisterait à demander le versement de copieux pot de vin contre un article élogieux. Le 20 mars 2025, lors d'une visite officielle à Ziniaré (dans le Plateau central burkinabè) pour l'inauguration d'une cimenterie, le capitaine Ibrahim Traoré a profité d'un discours devant des forces vives pour pointer ces pratiques jugées douteuses de l'hebdomadaire Jeune Afrique, « manipulateur de l'information », « menteur » et surtout « maître-chanteur » (chantage). Selon Traoré, Jeune Afrique aurait proposé à son gouvernement une couverture médiatique favorable – incluant des articles positifs et une promotion de son image – en échange d'importantes sommes d'argent. Des procédés récurrents précédemment l'objet de soupçons, mais qui n'avaient jamais été ainsi publiquement révélés. Jeune Afrique, sans surprise, à démenti. Sans convaincre bon nombre d'observateurs avertis.

[4] Cf. la mauvaise blague adressée par le président Emmanuel Macron au président Kaboré, le 28 novembre 2017 : Lors de son discours à l’université de Ouagadougou, le chef de l'Etat français a lancé au président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, qui quittait brièvement la salle, « Il est parti réparer la climatisation », provoquant rires et malaise — la remarque ayant été jugée condescendante et humiliante envers le chef d’État hôte.

[5] La dénonciation de l'accord jugé "lésionnaire" de 1961, spécifiant la coopération militaire entre France et Burkina Faso, a été formellement notifiée le 28 février 2023, avec un délai d'un mois pour le départ de tout personnel militaire français des administrations burkinabè (experts, coopérants en défense et sécurité).

[6] Lire : Thomas Sankara Speaks: The Burkina Faso Revolution 1983–1987, Pathfinder Press, 1988.

[7] G. Massa, Y.G. Madiéga, La Haute Volta coloniale, : témoignages, recherches, regards, Paris, Karthala, 2000.

[8] Lire absolument : Céleste Joseph Moussa Coulibaly, La guerre du Bani-Volta (1915-1916), Paris, L'Harmattan, 2017.

[9] Voir notamment, pour une étude de cas, le beau livre de Anne-Marie Duperray, Les Gourounsi de Haute-Volta. Conquête et colonisation, 1896-1933, Stuttgart, Franz Steiner Verlag Wiesbaden, 1984.

[10] Lire le classique : William B. Cohen, Rulers of Empire: The French Colonial Service in Africa, Stanford University Press, 1971.

[11] Alfred Schwartz, "La politique cotonnière du gouverneur Hesling et la dislocation de la colonie de Haute-Volta en 1932 : Et si l'inspecteur Sol s'était trompé ?" In Y.G. Madiega et O. Naon (ed), Burkina Faso : Cent ans d'histoire, 1895-1995,Paris, Karthala, 1999, p.1289-1309.

[12] Magloire Somé, Yacouba Banhoro (dir), Histoire de la Haute-Volta de 1897 à 1947 : Création, dislocation et reconstitution, Paris, Hémisphères éditions, 2024.

[13] Nicolas Verschueren, Fanny Pigeaud et Ndongo Samba Sylla, "France à fric : La zone CFA en Afrique et le néocolonialisme", Third World Quarterly, Taylor & Francis, vol. 40, No. 6, 2019, pp. 1063-1079.

[14] Cf. par exemple le puissant pentecôtisme du Burkina Faso, étudié par Pierre-Joseph Laurent, et sa figure tutélaire, l'apôtre Mamadou Karambiri, à la tête du Centre International d'Evangélisation / Mission Intérieure Africaine à Ouagadougou. Décoré officier de l'ordre national de l'Etalon, ce dernier déclara, en décembre 2023 : "Nous faisons appel à la jeunesse afin que la jeunesse soit une jeunesse militante, combattante, une jeunesse engagée, qui travaille vraiment pour le meilleur devenir du pays".