Depuis le début de ce printemps, je suis l’évolution de la pandémie dans le monde principalement par deux sites que je trouve pertinents. Le premier est pratique, c’est celui du Financial Times qui publie un graphique du nombre de décès par régions du monde, ainsi que des courbes de nouveaux cas et décès par pays. Le second est le site du Johns Hopkins Coronavirus Resource Center dont il faut saluer l’énorme travail de collecte de données disponible sur un github, et qui a été le premier, à ma connaissance, à fournir des données relatives à la population du pays. Je ne suis pas médecin et je ne travaille ni de près ni de loin dans le milieu médical. Ce n’est pas pour autant que je ne dois pas me poser de questions.

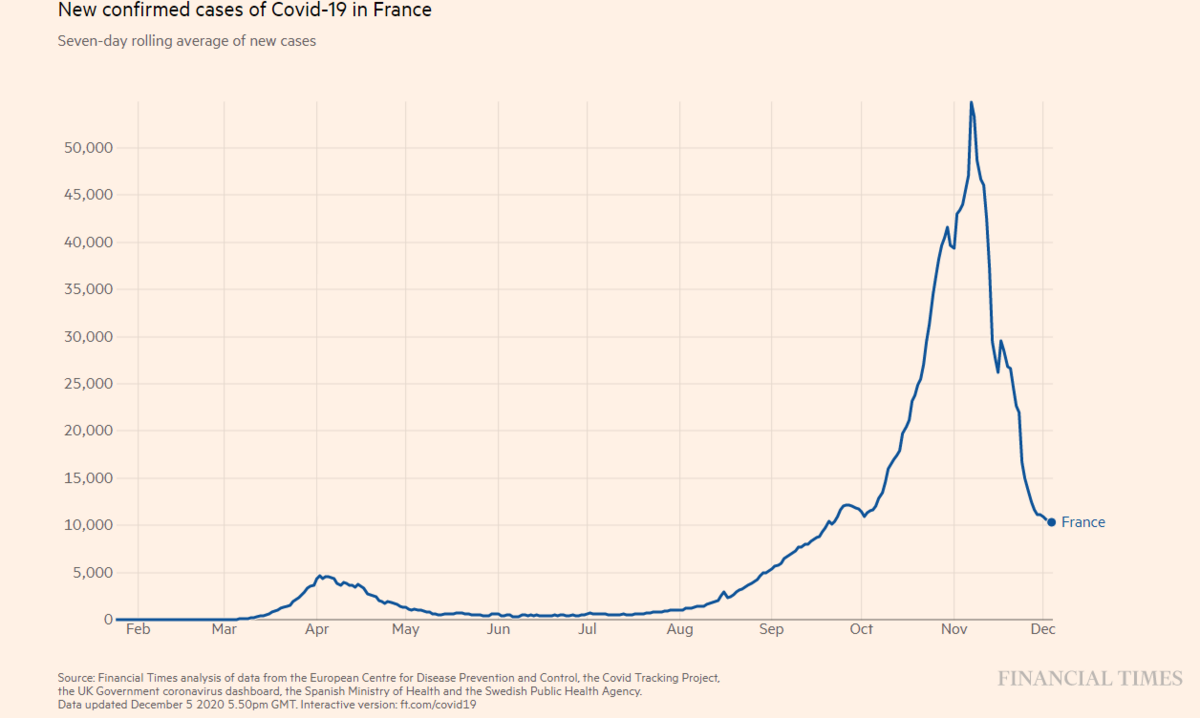

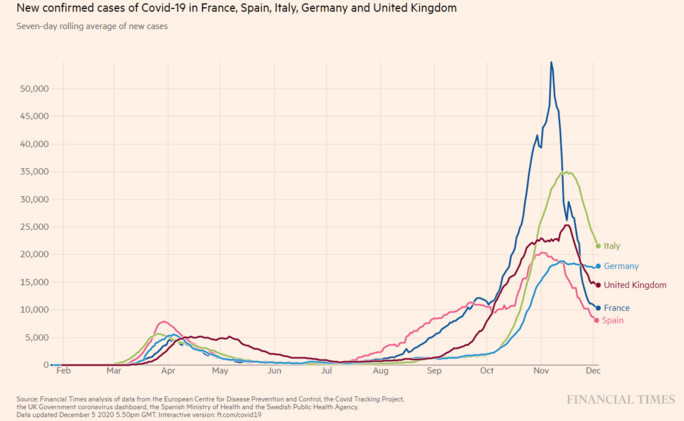

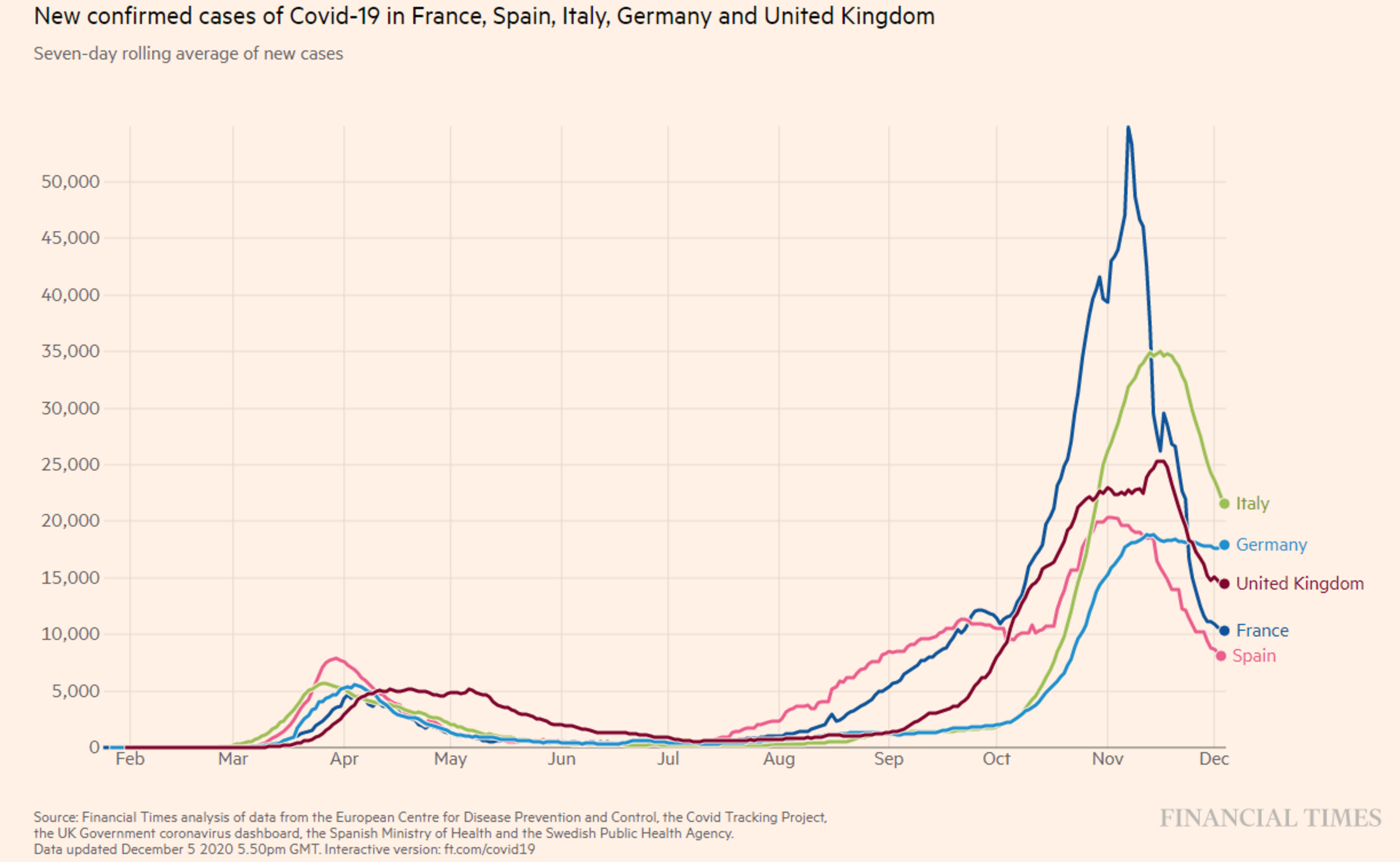

Je m’interroge actuellement sur cette courbe des nouveaux cas de covid (Fig.1) qui montre un pic impressionnant de nouvelles contaminations en France, puis qui s’effondre de façon tout aussi impressionnante:

Agrandissement : Illustration 1

Tout d’abord, il est évident que ce nombre de nouvelles contaminations dépend du nombre de tests effectués. Plus (moins) on fait de tests et, mécaniquement, plus (moins) il y a de cas positifs. On le voit bien aux données datant du premier confinement, où le nombre de cas positifs est si faible, simplement parce que le dépistage était limité à ce moment-là.

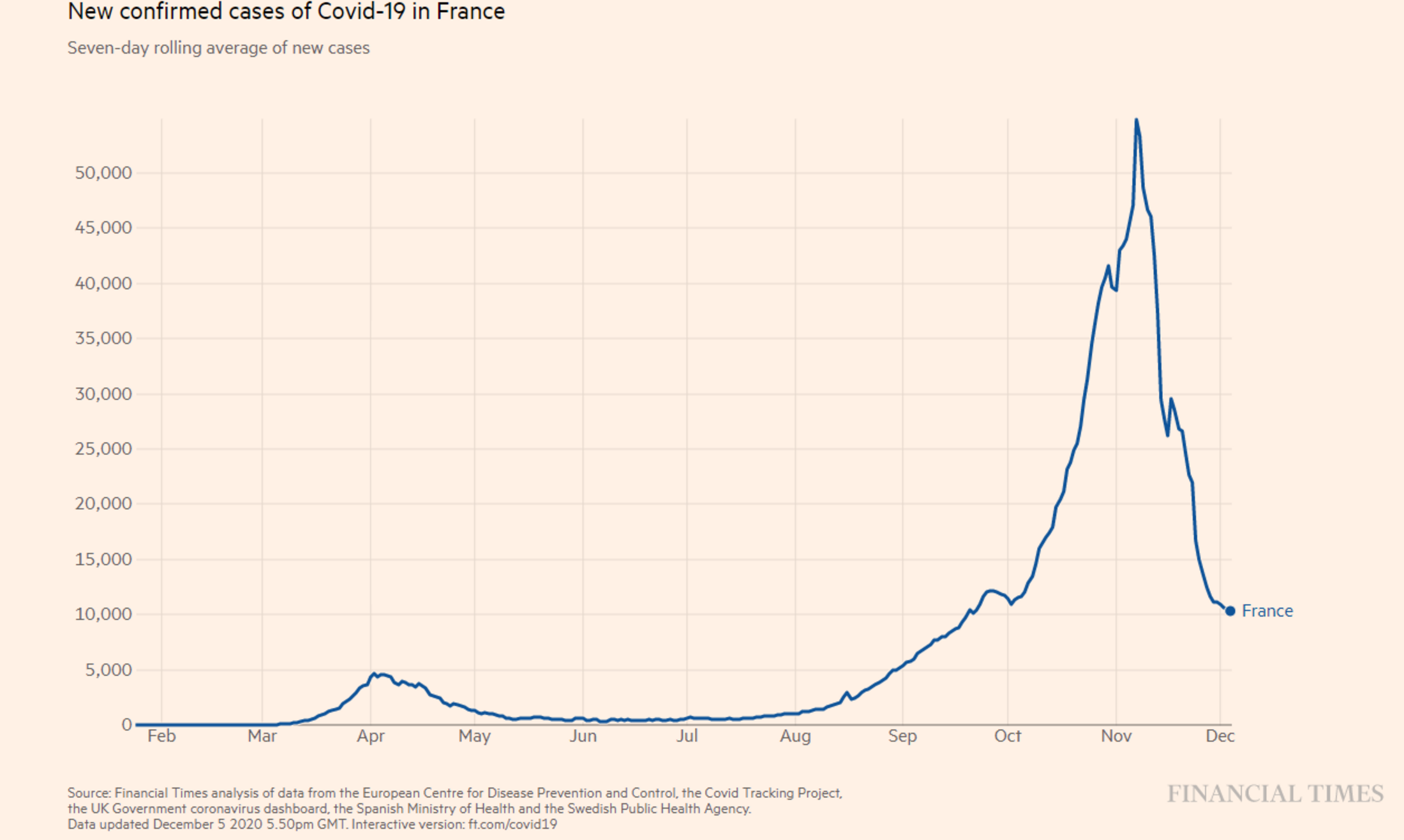

Agrandissement : Illustration 2

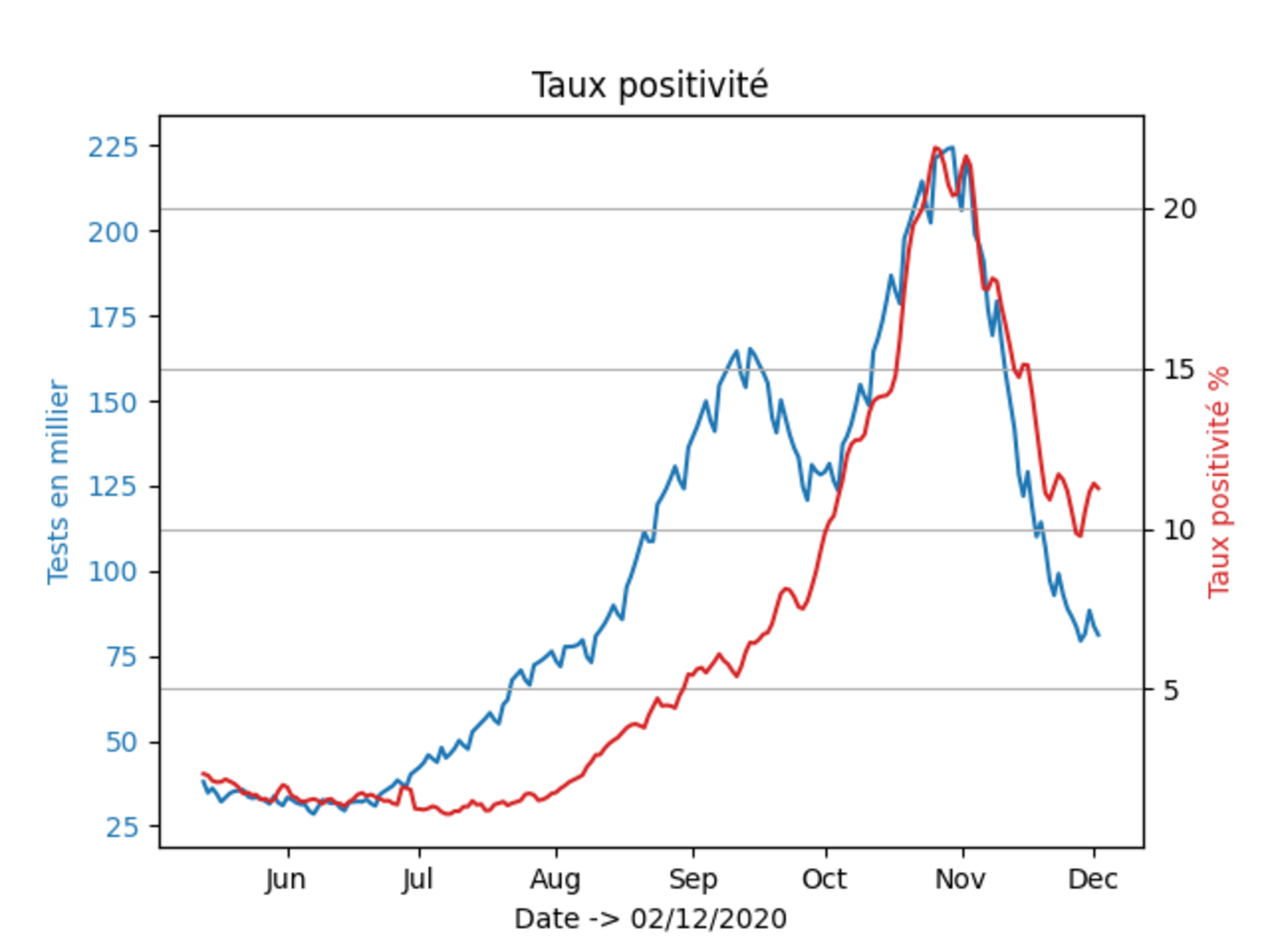

Il est donc plus intéressant de regarder le taux de positivité (Fig.2, en rouge, échelle de droite) à partir des données de la santé publique. On aura soin tout de même d'y ajouter le nombre de tests effectués (Fig.2, en bleu, échelle de gauche) car là encore, un pourcentage élevé d'un nombre faible est en réalité négligeable. On remarque sur ces courbes qu'au cours du mois de novembre, le nombre de tests effectués a été divisé de moitié. On voit également que le taux de positivité a également chuté de moitié, tendant à prouver que la chute du nombre de cas contaminés n'est pas qu'un effet mécanique. Mais il semblerait que ce taux de positivité commence à stagner à un peu plus de 10%. A ce stade, il est néanmoins trop tôt pour en tirer la moindre conclusion.

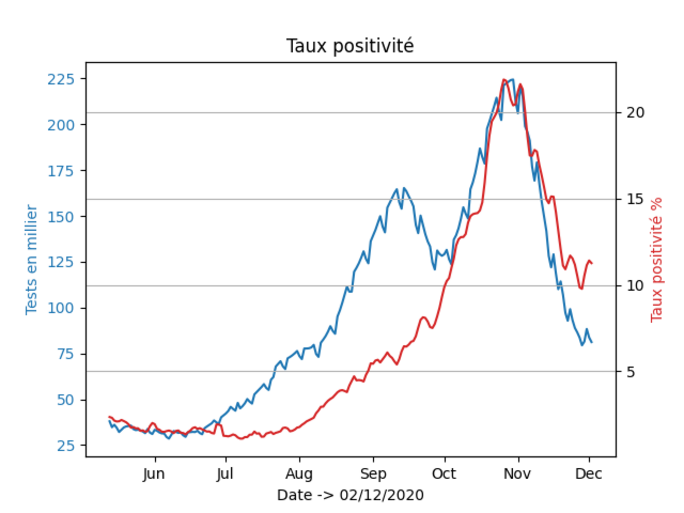

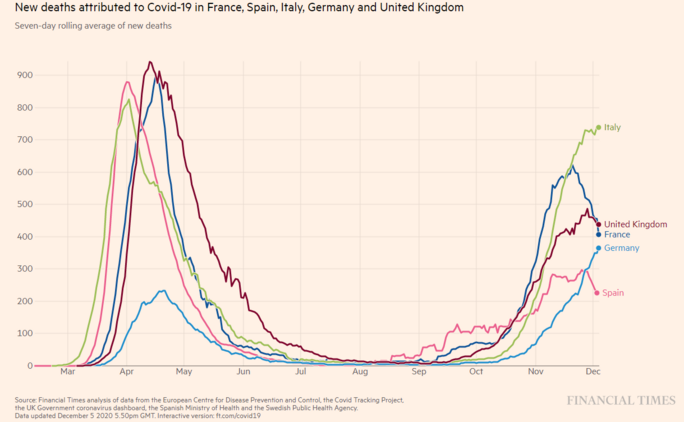

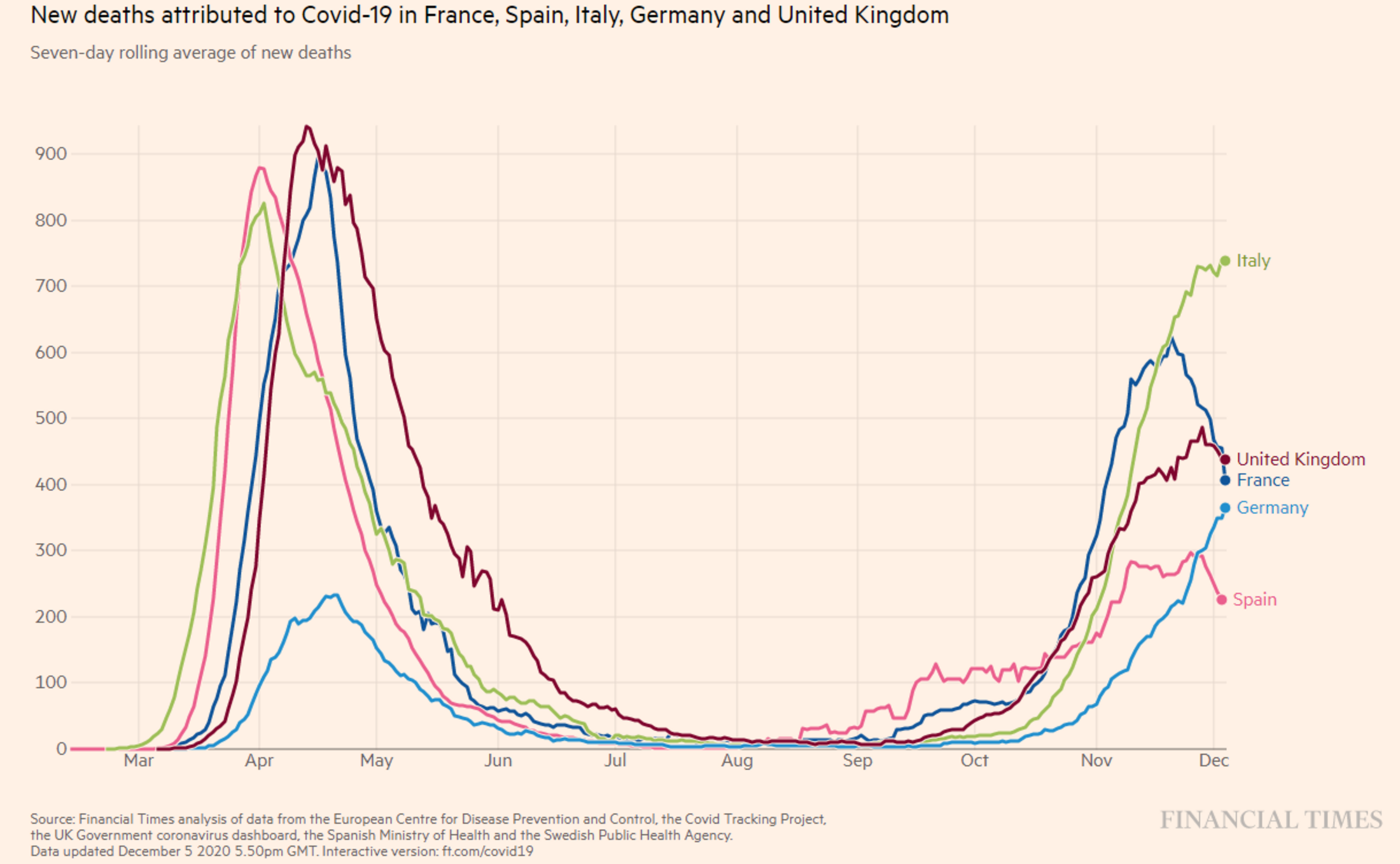

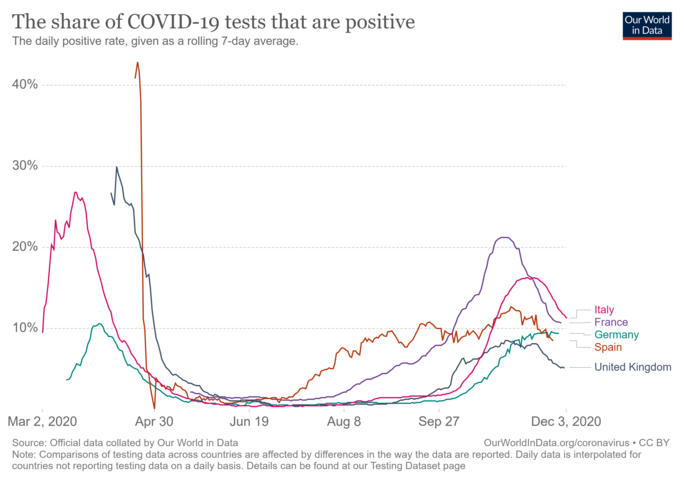

Mais l’origine de ma suspicion concernant cette courbe (Fig.1), vient du fait de l’avoir comparée aux courbes des pays limitrophes, en particulier l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne, auxquels j’ajoute le Royaume Uni pour faire bonne mesure. La comparaison entre pays est délicate on le sait, puisque chaque pays a sa propre politique de test et d’identification des décès officiellement dus au covid. Elle n’est pas inutile pour autant tant que l’on reste dans des comparaisons de proportions plus que de données brutes.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

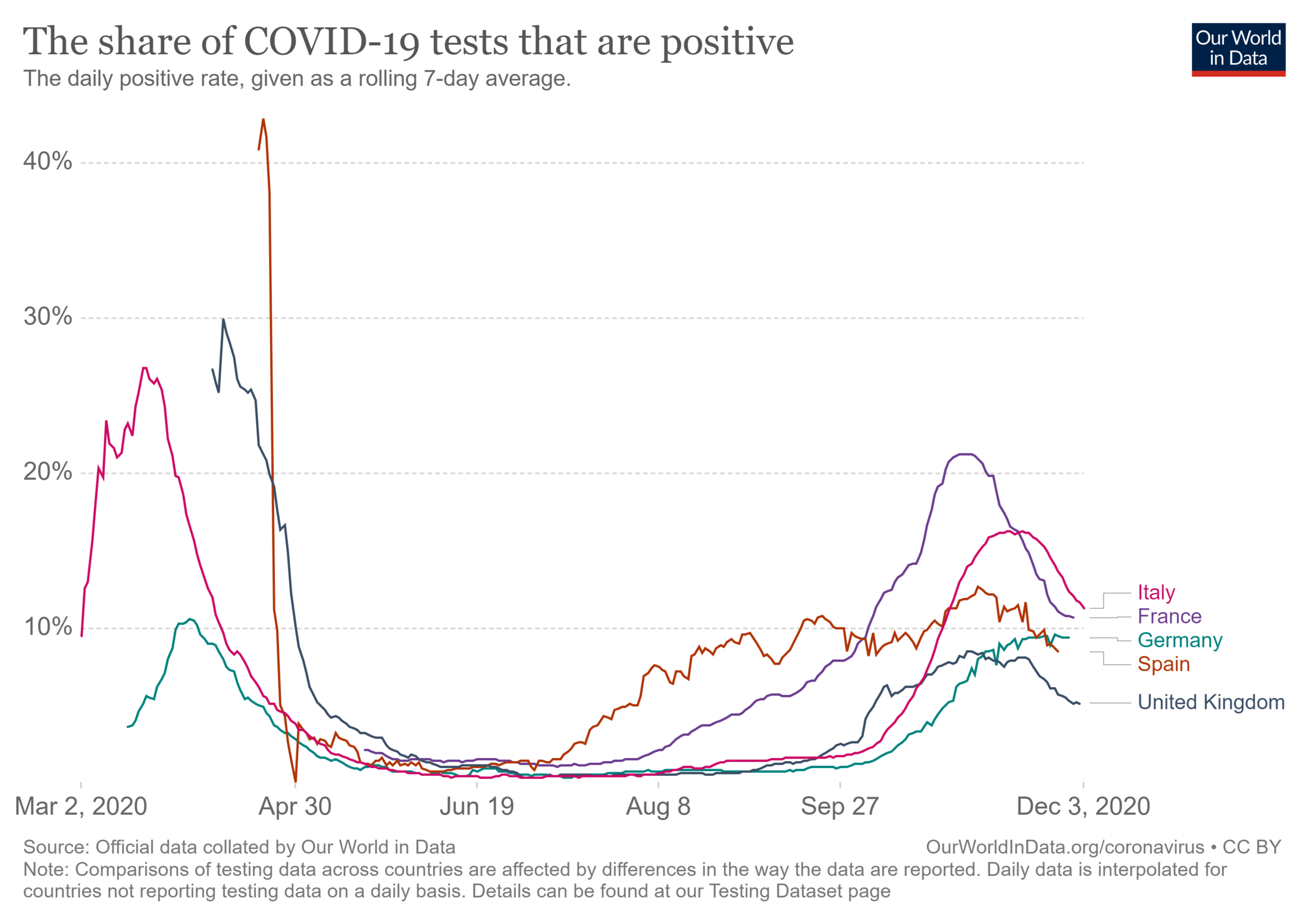

Ma première réaction en voyant les courbes de la Fig. 3, c’est qu’il doit y avoir un problème dans les données françaises, tant la courbe est atypique. Pour aller plus loin, on peut également faire le parallèle entre les courbes des nouveaux cas (Fig.3), et les courbes des nouveaux décès (Fig. 4), en prenant en compte un décalage approximatif d’une quinzaine de jours. On s’aperçoit alors qu’il y a une certaine cohérence pour tous les pays, y compris la France, sauf au moment de ce pic. Par exemple au pic de la contamination (35 000) l'Italie a un nombre de décès d'un peu plus de 700 (2%), alors que la France atteint 60 000 cas confirmés qui n'entraîne "que" 600 décès (1%)? La seule explication serait que l'Italie teste moitié moins que la France. A mi-novembre, le nombre de cas confirmés est similaire entre l'Italie et la France. Puisque le nombre de décès italien est presque le double du nombre français début décembre, il faut donc que le taux de positivité italien soit le double du français lui aussi. Or, si on en croit les graphes de Our World in Data (Fig. 5), le taux de positivité entre la France et l'Italie est équivalent à la mi-novembre.

Agrandissement : Illustration 5

Bien sûr, ces comparaisons restent très approximatives. Mais elles sont à peu près cohérentes sauf pour l'Espagne qui semble aussi avoir des bizarreries dans ses données. On le voit notamment lorsqu'on la compare à l'Allemagne. Ces comparaisons sont également très limitées. Pour tirer des conclusions de telles comparaisons, il faudrait prendre en compte bien plus de pays, et probablement d'autres critères.

Je reste néanmoins très sceptique sur une courbe qui a pourtant une importance capitale puisque c'est à partir de ses indications que le gouvernement prend des décisions qui nous affecte tous profondément.